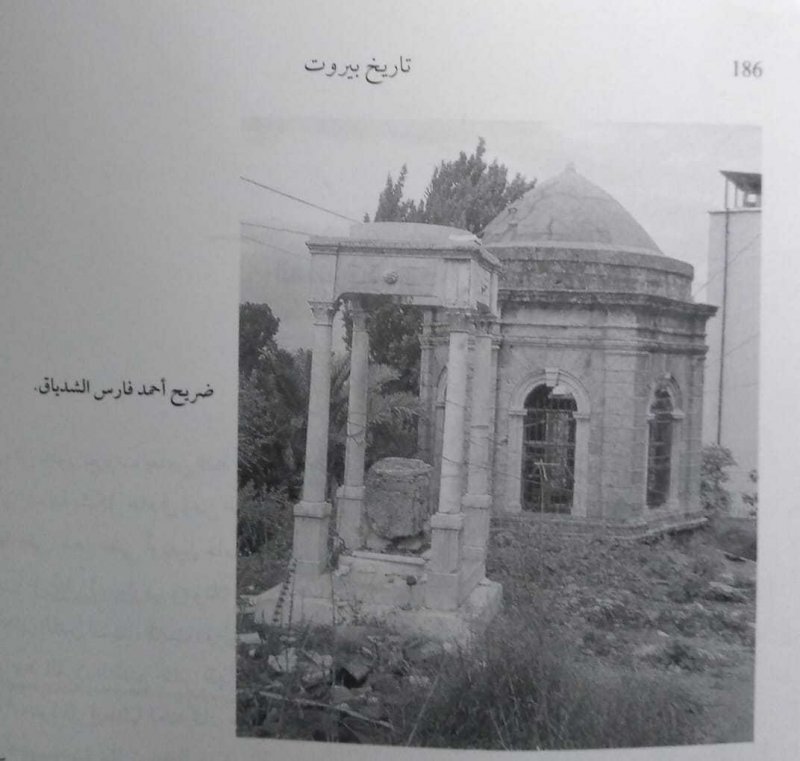

لم تكن الأسفار بالنسبة إلى اللغوي والأديب اللبناني فارس الشدياق (1804- 1887) رحلات بين الأمكنة سعياً وراء رزق أو منصب أو مَهمّة يكلّف بها فحسب، بل كانت عنصراً فاعلاً في تكوين شخصيته وفلسفته في الحياة، وفي تحوّله العَقَدي الديني أكثر من مرّة، وتشكيل ثقافة يمكن اعتبار أيّ باب من أبوابها بحثاً قائماً بذاته؛ فمن مدرسة "عين ورقة" اللبنانيّة الشهيرة في زمانها، إلى مصر، فجزيرة مالطة، ومن ثم إلى بلاد الإنكليز والفرنسيين، فاستقراراً في الأستانة العثمانية، معرّجاً على تونس، بحيث بات اسمه أحمد فارس الشدياق، ليعود بعد طول ترحال، جثماناً يصلّى عليه في الجامع العمري الكبير، ويدفن في ضريح يعلوه هلال في منطقة لبنانية محايدة تدعى "الحازميّة" حيث مدفن الباشاوات العثمانيين المسيحيين.

ضريح أحمد فارس الشدياق- المصدر تاريخ بيروت لسمير قصير

هذا النهضويّ، صاحب الكتاب النقدي "الجاسوس على القاموس"، عمل على إحياء اللغة العربيّة في القرن التاسع عشر. ولم يُقصر اهتمامه على التعمّق في أسرارها، بل عرف اللغتين الإنكليزية والفرنسية فضلاً عن السريانية. رحل إلى مصر وكتب في جريدة "الوقائع المصريّة"، وسرعان ما استدعاه المرسلون الأمريكيون ليعمل في إدارة مطبعتهم في مالطة، مشرفاً على أعمال التصحيح. تنقّل في بلاد أوروبية مدة عشر سنوات بعد إقامته في الجزيرة أربعة عشر عاماً، لتأتي ثمرة هذه الرحلات تعريبه كتاب "التوراة"، وتحرير كتابين في أدب الرحلة، هما "الواسطة في معرفة أحوال مالطة"، و"كشف المخبا عن فنون أوروبا".

في الأستانة حيث أنشأ جريدة "الجوائب" سنة 1860، وقد استمرّت ثلاثاً وعشرين سنة، اهتمّ بطبع كتب شتى قديمة في الفقه والأدب والتاريخ استخرجها من مكتباتها. وثّق في كتابه "الساق على الساق في ما هو الفارياق" سيرته الذاتيّة بلغة أدبية ساخرة، من غير أن يغفل وضع ملاحظاته اللغوية في جلّ ما كتب. والملاحظ في العنوان نَحت اسمه وشهرته (فارس الشدياق) في كنية تَكنّى بها وهي الفار-ياق.

قول الفارياق في لغة أهل مالطة

ألحق بعض الجغرافيين مالطة بأفريقية، على غرار برثولومي، وبعضهم الآخر ألحقها بأوروبا، وتحديداً بجزائر إيطاليا، نظراً إلى عادات أهلها ومعتقدهم الديني وأحوالهم. والقائل بهذا الرأي الأخير بلينوس وسطرابوس. كانت "نوتابيلي" قاعدتها (عاصمتها) قبل "فالتة". ووفق المصادر التاريخية التي اعتمدها الشدياق، وما تدلّ عليه الآثار في الجزيرة، فقد تعاقب على الاستقرار فيها الفينيقيون الآتون من جهات صيدا وصور اللبنانيتين (1519 ق. م.)، فالإغريق ثم القرطاجيون، فالرومان ثم المسلمون، إلى أن أتى الفرنسيون انتهاء بحكم الإنكليز لها.

يتوقّف أمام لغة المالطيين فيراها عربية فاسدة (محرّفة)، وهي غير مدوّنة ولا مضبوطة الأحكام النحويّة. ويبخّس الرأي القائل بأنها فينيقيّة لدخول بعض ألفاظها فيها. وإنما يلحق المالطيون نسبهم بالفينيقيين لاتصاف هؤلاء بالجد ولكونهم أرباب تجارة، أما العرب عند أهل مالطة فهم كناية عن "همج". ويعقّب بالقول: "لأنهم لا يرون إلا صعاليك المغاربة. والظاهر أنّ المسلمين الذين فتحوا مالطة لم يكونوا من أهل العلم والتمدّن كالذين كانوا في صقلية وغيرها".

منهج الشدياق في وصف البلاد والعباد مجرّد عن الميل والهوى والغرض بغضاً أو حبّاً. فقد روى وفق ما ظهر له صواباً، ولم يشأ تبخيس الناس أشياءهم، ولم يتعمّد القول في ما شانهم وساءهم

يتابع: "أيّ لغة في العالم لا بد وأن يدخلها بعض الألفاظ الأجنبية لحاجة إليها أو لتقارب أهل اللغتين واختلاطهما كالعرب والفرس مثلاً. وإن كانت اللغة المالطية فرعاً من العربية، فالمالطيون يتعلمون الإيطالية لتداولها في المعاملات والتجارات والقوانين، والإنكليزية لكونها لغة أرباب الحكم. فالخلط بين اللغات في الجمل المحكيّة عامّ لديهم. أمّا أي فرع من فروع العربية، فيقدّر الفارياق أنّ العبارات الدينية أخذت من أهل الشام (مثل القدّاس والقدّيس والتقربُن والأسقف)، وفيما عدا ذلك فالغالب عليها ألفاظ من المغرب العربي".

الشدياق النهضوي دائم المقارنة بين العرب والشعوب الأخرى

في زيارة إلى أحد أعيان مدينة "أكسفورد" الإنكليزية، وهو من أهل الكنيسة وعلمائها، لم يكن الوصول إليه سهلاً كما هي الحال في مقابلة علماء مصر بما يتصفون به من رقة الجانب وبشاشة اللقاء، في حين أنّ أولئك "أشدّ فظاظة من العامّة. وعندهم أنّ الغريب لا يأتي إلى ديارهم إلا والشلّاق [شبه مخلاة للفقراء] على عاتقه". وقد اختصّ علماء مصر بخفض الجناح لأنّهم لا يستنكفون من مخالطة غيرهم (من غير المسلمين) خلافاً لعادة المسلمين في الديار الشاميّة. ويرى في ذلك فضلاً على غيرهم. غير أنه يشيد بانفتاح دولة تونس إذ عمّ شرفها جميع من اتّسم بخدمتها من دون استثناء اليهود من المراتب العلية وسمات الشرف.

يقبّح لدى سائر الإفرنج عادتهم في الكلام بتوجيه ما يسوء من القول للمخاطَب بغير محاشاة أو مراعاة وقع مستكرَه الكلام على السامع. ويستشهد بالحديث "حبّك الشيء يعمي ويصمّ" لافتاً إلى عدم القول: "يعميك ويصمّك" وإن كان بالمعنى نفسه. أمّا المالطيون وغيرهم ممّن تعامل معهم من إنكليز وفرنسيين فيقولون على سبيل المثال: "هذا الحرّ يقتلك، هذا التراب يعميك... وغير ذلك مما يقتضي فيه الإطلاق".

الظاهر أنّ المسلمين الذين فتحوا مالطة لم يكونوا من أهل العلم والتمدّن كالذين كانوا في صقلية وغيرها

يبدو أن التصوّر الغيبيّ واحد لدى الشعوب المؤمنة إيماناً بسيطاً بغير تبصّر عقلاني أيّاً كان معتقدها. فينقل عن المالطيين اعتقادهم بأنّ شكل الصليب مخلوق في جسم كل إنسان حين يبسط يديه ويرفع رأسه، وكذلك اسم مريم العذراء فهو مرسوم في كل كفّ، بحيث إنّ خطوط الكفّ الأصليّة تشبه حرف الميم باللاتينية. وبالمثل، فقد وجد في بعض الكتب العربيّة ما مفاده أنّ اسم النبي (محمد) مكتوب في كل "جثة" (جسد)؛ فالميم تشبه الرأس والحاء تماثل الصدر والميم الثانية تتشبّه بها السرّة والدال نظيرة للساق.

وفيما يتعلّق بالملابس وألوانها وتكلفتها، فالإفرنج ميّالون إلى الأبيض صيفاً والأسود في الجوخ شتاءً، وفي أوشحة النساء في زيارة الكنائس، توهّماً أن الأسود "أليق بالكنيسة وأولى بالقنوت". ويرون أنّ الألوان الزاهية والميل إليها من طبع الهمج إلا في فرش ديارهم وأثاثها. غير أن ملابسهم أوفق للعمل وأدعى لقلّة المصروف لكونها عارية عن كلفة الرقم والوشي كما لدى الموسرين من العرب. إنّما انشغال المالطيين مصروف في التفاخر "بالرياش" (اللباس الفاخر والأثاث)، وهو شأن حديث النعمة كما يلاحظ.

وفي استكمال الحديث عن الاقتصاد، يروي عن الإفرنج في شأنهم مع الخبز، حيث يقطعونه بالسكين ليتسنّى الإتيان بالفضلة من القطع إلى المائدة مرات. وذلك بخلاف عادة الشرقيين، "فإنّ الرغيف إذا قطع منه شيء فلا يؤتى به إلى السفرة وهو ناقص فذلك يُعدّ لؤماً وبخلاً". فضلاً عن أنّهم ليس من عادتهم (لا سيما المالطيون) أن يتّخذوا فرشاً للزائرين "كما في بلادنا". وعلى الرغم من تلهّي هؤلاء في السفاسف (الأمور التافهة) والغيبة فإنّ من طبعهم جميعاً الكدح والتدبير "فلا يتحملون ضنك العيش محافظة على عادات قديمة ضارّة... ولا النفقات الزائدة في الأعياد والزواج".

المقامات الشرقية والآلات الموسيقية الغربية

لا يفتأ الشدياق يعقد مقارنة بين الألحان والمقامات والآلات الموسيقيّة والأوزان الشعريّة، ليس بين العرب والمالطيين والإنكليز والفرنسيين فحسب، بل بين المشرقيين والمغاربة في العالم العربي أيضاً. فعلى الرغم من أنّ الفنّ الموسيقي يعوّل على ملكة الذوق، فيعجب من جعل الإفرنج ترجيع الصوت معتمداً على علامات ونقوش معلومة (النوتات) تمكّن عشرين عازفاً من متابعتها متابعة واحدة.

ويصنّف الألحان الإفرنجية في أربعة أنواع، في ما يُتغنّى به في الملاهي –ويراها الأفضل- بما يشبه الموشّحات عند العرب، وآخر يشبه ما يرتّل به في الكنائس، وثالث يغنّى به في المُحزنات يماثل النجوى، أمّا الرابع فيحضر في المُضحكات والمحاورات بحيث يكثر فيه النبر. على أنّ الارتجال، من سمات الغناء العربي بغير تقييد بعلامات، لاسيما في "المواليات" (المواويل)، فضلاً عن تنويعهم في المقامات. والإفرنج لا تبرز براعتهم إلا في مقام "الرصد" (الرست) الذي يشجي، بينما الأصوات العربية تبدع في مقامات السيكا المفرح، والصبا والبيات المحزنين، والحجازي المنعش.

ينقل الشدياق عن المالطيين اعتقادهم بأنّ شكل الصليب مخلوق في جسم كل إنسان، وكذلك اسم مريم فهو مرسوم في كل كفّ. وبالمثل، قد وجد في بعض الكتب العربيّة ما مفاده أنّ اسم النبي (محمد) مكتوب في كل جثة

وإذْ فاتتهم آلة العود، وناي القصب، فإنّ أشجى آلة لدى الإفرنج هي "الكنشرتينة"، وهي فرع من فروع الأرغن ونحو من المنفخ يفتح ويطبق (لعلّه الأوكارديون). ويعلّق على رقّة الأنغام الصادرة عنها بالقول: "كلّما رقّت طباع الناس ولطفت أخلاقهم كانوا إلى المحاضرة في مضمار الطرب أسبق". ويستطرد مقتبساً ممّا أورده إسحق بن إبراهيم الموصلي في أنّ شرّ الغناء الوسط، لأنّ الأعلى منه يطرب، والدَني يضحك ويعجب، أما الوسط فلا يطرب ولا يضحك.

وممّا لاحظه الفارياق أنّ أكثر العميان في مالطة صنعتهم العزف بالآلات. وللموسيقى دور بارز في التهنئة احتفاءً بزواج أو ولادة أو رتبة أو أيّ مكسب. غير أنّ المالطيين- كما يصفهم- مذبذبون في الغناء كما في غيره، فلا هم كالإفرنج ولا كالعرب. ويرى أنّ الأنغام في زمن الخلفاء كانت أشبه بغناء المغاربة منها بغناء المشارقة لجهة اللازمة المستخدمة (وهي دي دي)، تقابلها "يا ليل" لدى أهل الشام ومصر، و"أمان" لدى الأتراك. ويسجّل زعم المغاربة في نقل أنغامهم عن أهل الأندلس، في حين أنّ الموالي والقانون والناي من خصوصيات أهل الشام ومصر.

ولختام هذا الفصل في العلاقة بين اللغة والموسيقى يرى الفارياق أنّ كثرة السواكن في الإنكليزية لا تطاوع على الغناء الذي يحتاج الترجيع إلا بتحويل الألفاظ عن وجهها، بل يحسن بها الأغاني المضحكة. أما اللغة الفرنسية المتّصفة بالغنّة فهي من أشجى لغات الإفرنج. وكما أنّ غناء المصريين أطرب من غناء العرب جميعهم، كذلك كان غناء "الطليانيين" أعلى من غناء سائر الإفرنج الذين يرون بدورهم أن غناء العرب من خياشيمهم. غير أنه رأى منهم من كان يطرب للأنغام المصرية بحكم اعتياد سماعها، بعد نفورهم منها بوصفها محزنة.

جملة القول، فإنّ منهج الشدياق في وصف البلاد والعباد يعلنه في غير مكان بأنه مجرّد عن الميل والهوى والغرض بغضاً أو حبّاً. فقد روى وفق ما ظهر له صواباً، ولم يشأ تبخيس الناس أشياءهم، ولم يتعمّد القول في ما شانهم وساءهم. ويكاد يجزم أن من الإنصاف أن ينظر الناقد إلى الجانب الأنفع ويقابله بغيره، ليحكم بالفضل لما يرى النفع فيه أكثر من ضرّه.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

انضم/ي إلى المناقشة

mahmoud fahmy -

منذ ساعتينكان المفروض حلقة الدحيح تذكر، وكتاب سنوات المجهود الحربي، بس المادة رائعة ف العموم، تسلم ايديكم

KHALIL FADEL -

منذ يومراااااااااااااااااااااااااائع ومهم وملهم

د. خليل فاضل

Ahmed Gomaa -

منذ يومينعمل رائع ومشوق تحياتي للكاتبة المتميزة

astor totor -

منذ 6 أياماسمهم عابرون و عابرات مش متحولون

مستخدم مجهول -

منذ 6 أيامفعلاً عندك حق، كلامك سليم 100%! للأسف حتى الكبار مش بعيدين عن المخاطر لو ما أخدوش التدابير...

Sam Dany -

منذ أسبوعانا قرأت كتاب اسمه : جاسوس من أجل لا أحد، ستة عشر عاماً في المخابرات السورية.. وهو جعلني اعيش...