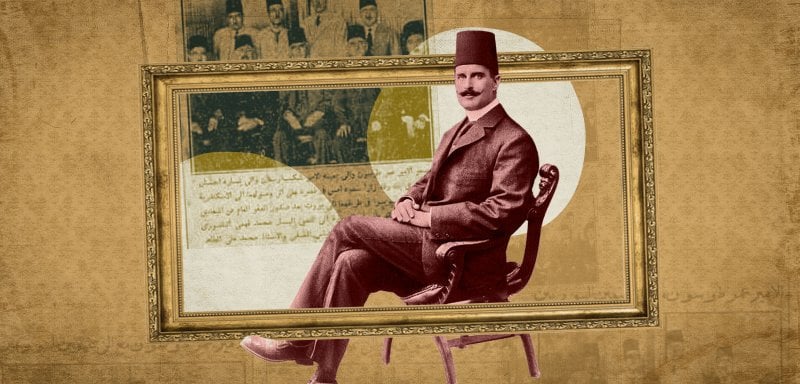

في صباح يوم 26 كانون الثاني/ يناير 1944، خرجت الإسكندرية عن بكرة أبيها، في وداع أميرها الاستثنائي عمر طوسون. امتلأت ساحة "محطّة مصر"، وشوارع المدينة، بحشود من مختلف الطبقات والأعمار، من المصريّين والأجانب على حدٍ سواء، حتّى "لم يعد فيها موضِع لقدمٍ"، بحسب وصف صحف ذلك الزمان. لم تشهد المدينة جنازةً كهذه من قبل؛ مشهدٌ مهيب يكشف عن مكانة رجلٍ نادر في تاريخ مصر الحديث. فقد كان عمر طوسون، أميراً ينتمي إلى البيت العلويّ الحاكم، لكنه اختار أن يغرّد خارج السرب الملكيّ التقليديّ، وأن يعيش كواحد من الناس، بل في خدمتهم. ظلّ الناس يذكرونه بعد رحيله لا كأميرٍ صاحب ثروة ونسب عريق فحسب، بل كرمز للأمير المثقّف الوطنيّ الذي وضع ثروته وعلاقاته في خدمة وطنه وشعبه.

وُلد عمر طوسون، في 8 أيلول/ سبتمبر 1872، في مدينة الإسكندرية، حفيداً لوالي مصر سعيد باشا، ابن محمد علي الكبير، مؤسّس مصر الحديثة. نشأ في كنف القصور، لكن في ظروف بعيدة عن الترف المتوقّع لأمراء عصره، فقد فَقَدَ والده الأمير طوسون باشا، وهو في الرابعة من عمره، فتولّت جدّته لأبيه الأميرة ملك بير، تربيته ورعايته. تلقّى تعليمه الأوّلي داخل قصر والده على أيدي معلّمين خصوصيين مختارين، فدرس مبادئ العلوم وتعلّم اللغتين العربية والفرنسية في سن مبكّرة. وفي فترة مراهقته ابتعثته أسرته إلى سويسرا لاستكمال دراسته، فانكبّ هناك على نهل المعارف في القانون والعلوم السياسيّة والاقتصاد والتاريخ. لم يكتفِ بالإقامة في جنيف، بل جاب أنحاء أوروبا بين فرنسا وإنكلترا، يراقب مظاهر التقدّم العلميّ والصناعيّ والزراعيّ في نهاية القرن التاسع عشر. عاد الأمير الشاب إلى مصر متقناً لغات عدة؛ العربية والتركية والفرنسية والإنكليزية، ومحمّلاً برؤى إصلاحيّة متنوِّرة، تجمع بين اعتزازه بثقافته المصريّة الإسلاميّة وانفتاحه على العالم الحديث.

من القصر إلى الحقل… شارك الفلاحين حياتهم

ورث عمر طوسون، عن أسرته، ثروةً طائلةً وأملاكاً شاسعةً، ما جعله في أواخر القرن التاسع عشر من أثرى شخصيات مصر. لكن الشاب الثري فاجأ الجميع بنمط مغاير لسلوك أبناء الطبقة الأرستقراطية آنذاك، حيث قرّر أن يدير ثروته بنفسه، وأن يشرف مباشرةً على شؤون أملاكه، بدلاً من الاتكال على وكلاء القصر.

عندما وافته المنية، كانت سيرة عمر طوسون، قد ترسّخت في الذاكرة الجمعيّة كأمير نبيل مختلف عن بقية الأمراء. وقد أوصى بألا يُقام له مأتم رسمي أو مظاهر حداد مبالغ فيها، تواضعاً منه وخشية أن يُسبّب الحزن تعطيلاً لحياة الناس. حتّى أنّ الملك فاروق رضخ لرغبة عمّه الراحل وألغى مراسم الحداد الرسمية عليه

عُرف عنه حسن إدارة الوقت والأعمال، واطلاعه على أدق التفاصيل في إدارة ممتلكاته الزراعيّة، ما نمّى إنتاجيتها بشكل كبير. استصلح الأمير جزءاً كبيراً من أراضيه البور، وحوّلها إلى مزارع نموذجيّة وفيرة الإنتاج. وكان يمتلك في محافظتَي البحيرة والغربية، تفتيشات زراعيّةً واسعةً، مثل تفتيش الخزان وتفتيش الدميرة، وأصبحت مثالاً للنجاح الزراعي في عصره. والأهم من ذلك، أنه لم يعدّ نفسه مجرد مالك غائب يتلقّى العوائد، بل تصرّف كأب لكل من عمل في أرضه أو عاش عليها. حرص طوسون، على مشاركة فلاحيه أفراحهم وأتراحهم، فجعل أبواب قصره مفتوحةً لهم، واعتنى بتحسين مستوى معيشتهم، فبنى مستشفى في كل دائرة من دوائره لخدمة الأهالي، وأنشأ مساكن ملائمةً لموظفيه وعماله. وكان يؤمّن لكل أسرة من عماله ما يكفيها، إذ خصّص لكل فرد مقدار إردب من القمح سنوياً، ولكل عائلة جاموسةً توفّر لأفرادها اللبن، وغرس لكل عائلة عدداً من أشجار النخيل ينتفعون ببلحها. ولم يغفل التعليم، فأنشأ المدارس الابتدائية في قُراه، ووفّر الكتب بالمجان للأطفال، وتكفّل بنفقات تعليم المتفوقين منهم في المدارس العليا. وعلى الصعيد الروحي والعمراني، موّل بناء المساجد في تلك الدوائر، ومنها إشرافه على بناء مقام الصحابي أبي الدرداء، في حي كرموز في الإسكندرية. ولعلّ هذه الرعاية الشاملة التي أحاط بها طوسون مجتمعه الصغير هي ما جعل فلّاحيه يرونه أكثر من مجرد صاحب أرض؛ لقد كان بالنسبة لهم عُمدةً وأباً وراعياً كريماً ضرب المثل في التكافل.

لم تتوقّف جهود الأمير عمر طوسون عند حدود أطيانه وممتلكاته، بل امتدت أياديه البيضاء إلى عموم المجتمع المصريّ بمختلف طوائفه. فقد كان من أكثر الشخصيات انخراطاً في تأسيس ورعاية الجمعيات الأهليّة والخيريّة في مصر مطلع القرن العشرين. شغل عضوية أو رئاسة نحو 80 منظّمةً وجمعيةً اجتماعيةً وخيريةً، ما جعله رائداً للعمل الأهليّ في زمنه. كانت قائمة الهيئات التي دعمها أشبه بخريطة للتنوّع الاجتماعي في مصر آنذاك، من جمعية المواساة الخيريّة الإسلاميّة، وجمعية العروة الوثقى ذات التوجّه الإسلاميّ، إلى الجمعية الخيريّة القبطيّة لخدمة الفقراء الأقباط، وصولاً إلى جمعية الشبان المسلمين ونادي السودان وجمعيات مساعدة النوبيين واليونانيين. حتّى الجمعيات الصغيرة المحلية في أحياء الإسكندرية الفقيرة، وجدت فيه عوناً لها، مثل جمعية فقراء الإسكندرية في محرم بك، وجمعية معدومي المأوى في بحري. لم يعرف التعصّب له طريقاً؛ بالرغم من تدينه العميق كمسلم، قدّم يد الدعم بسخاء لجمعيات خيرية مسيحيّة ويهوديّة.

وكان من الأعضاء المؤسّسين لفرع منظّمة "روتاري" الدولية في الإسكندرية، كما شارك في تأسيس الهلال الأحمر المصريّ، وجمعية الإسعاف لإنقاذ المصابين. وبفضل إيمانه بدور الحركة الكشفيّة في تهذيب النشء، أدخل نشاط الكشّافة إلى مصر ورعاه حتّى لُقّب بـ"الكشّاف الأعظم"، وظلّ يحظى برئاسة شرفيّة لجمعية الكشافة في الإسكندرية تقديراً لعطائه.

عُرف عن عمر طوسون، شغفه الكبير بالرياضة والفروسية. فقد كان فارساً بارعاً مولعاً بتربية الخيول العربية، وترأّس نادي "سبورتنغ" الرياضي العريق في الإسكندرية منذ أوائل القرن وحتى وفاته. ساهم مالياً وإدارياً في تشييد مرافق النادي وتوسيعه، وكان حاضراً دائماً في ميادين سباق الخيل. كما يُعدّ الأمير عمر طوسون، الأب الروحي لإنشاء إستاد الإسكندرية، أقدم إستاد لكرة القدم في مصر، إذ كان المتبرّع الأكبر لبنائه في أوائل القرن العشرين. وعلى المستوى الوطني، تولّى الأمير رئاسة اللجنة الأولمبيّة المصريّة في عام 1910 ولمدة 24 عاماً، حيث أشرف على نهضة مبكّرة للرياضة المصريّة وتنظيم المشاركات الدوليّة. هذه الأنشطة الرياضيّة لم تكن ترفاً بالنسبة له، بل كانت جزءاً من مشروعه الاجتماعي لبناء جيل قوي البدن والروح، يؤمن بأهمية التربية الرياضيّة إلى جانب التعليم.

وعلى الجانب الثقافي والفكري، تجلّى الأمير عمر طوسون، كمثقّف موسوعي وعالم هاوٍ من طراز فريد. ورث عن أجداده الولع بالمعرفة، فجمع مكتبةً ضخمةً ضمّت أكثر من ثمانية آلاف كتاب في التاريخ والجغرافيا والآداب. لم يكتفِ بدور الراعي أو الجامع للكتب، بل انكبّ على البحث والتأليف بنفسه. على مدار عقدين من الزمان (1922-1942)، ألّف الأمير ما يزيد على 45 كتاباً ومقالاً علمياً باللغتين العربية والفرنسية. تنوّعت مؤلفاته بين التاريخ والجغرافيا والآثار، وشكّلت في مجموعها ما يشبه المشروع الوطني لتوثيق ذاكرة مصر المكانيّة والحضاريّة. من أبرز أعماله، أطلس فريد من نوعه عن جغرافيا الدلتا المصريّة، حمل عنوان "أطلس مصر السفلى"، ظلّ لعقود مرجعاً في فن الخرائط وتاريخ الري والنيل. وقد أولى عنايةً خاصة لرصد مواقع الأديرة المسيحيّة القديمة والآثار الإسلاميّة في مصر، ونشر دراسةً رائدةً بالفرنسية حول جغرافيا مصر في العصر العربيّ في ثلاثة مجلّدات (أعوام 1926 و1928 و1936). ولم يغفل طوسون، الشغوف بالتاريخ توأمة الجغرافيا والتاريخ، فدرس التحوّلات في مجرى النيل وفروعه، خصوصاً فرع كانوب (أبو قير)، غربي الدلتا، محللاً تغيّراته عبر القرون. وفي عام 1937، أصدر عمله الأضخم على الإطلاق وهو كتاب "تاريخ السودان الاستوائيّ"، في ثلاثة أجزاء بلغ مجموعها 1،460 صفحة. في هذا المؤلَّف الموسوعيّ، أكد طوسون رؤيته أنّ مصر والسودان وحدة لا تتجزّأ، ووثّق بالتفصيل تاريخ الجهود المصريّة في استكشاف وإدارة منابع النيل في أقاصي السودان خلال القرن التاسع عشر. بل ذهب في إحدى عباراته الجريئة إلى القول إنّ "اتحاد مصر والسودان ضرورة مصيريّة، حتّى لو أدّى ذلك أن يحكم السودانيون مصر"، معبّراً بذلك عن إيمانه العميق بوحدة وادي النيل ثقافياً وجغرافياً.

على خلاف كثيرين من أفراد أسرته المالكة الذين نأوا بأنفسهم عن معترك السياسة، انخرط الأمير طوسون بحماسة في دعم تيار الاستقلال. مع بدايات القرن العشرين، أيّد الأمير الشاب جهود الزعيم مصطفى كامل، ثم محمد فريد، في حزبهما الوطني الداعي إلى طرد الإنكليز. وقد دفع ثمن مواقفه المبكرة هذه

مغامراتٌ بين الأديرة والصحاري والمدن الغارقة

ولم يكن حب الأمير عمر طوسون، للمعرفة نظرياً أو مكتبياً فحسب، بل اقترن عنده بروح المُستكشف المغامر. ففي أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، دفعه اهتمامه بالتراث القبطي إلى التنقيب في صحارى مصر عن آثار الأديرة القديمة. نجح خلال تلك الفترة في اكتشاف أطلال 52 ديراً أثرياً على امتداد خط رحلة العائلة المقدسة في مصر، مسلِّطاً الضوء على مواقع نسيها الزمن من التراث المسيحي المصريّ. وفي عام 1933، التقط أحد الطيّارين البريطانيين مشاهد غامضةً تحت مياه خليج أبي قير، فأخبر الأمير بذلك. لم يتردّد طوسون، وهو في العقد السادس من عمره آنذاك، في تمويل حملة غطس بالتعاون مع الصيادين المحلييّن لاستكشاف أعماق الخليج. كانت النتيجة كشفاً أثرياً مدوياً؛ اكتشاف مدينة كانوب الغارقة، وهي من أهم الموانئ القديمة عند مصب الفرع الكانوبي للنيل. وتحت قيادة الأمير ومساعديه، انتُشلت تماثيل وآثار ضخمة من قاع البحر، كان من بينها رأس تمثال يُعتقد أنه للإسكندر الأكبر، معروض اليوم في المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية. شكّلت هذه المبادرة أول محاولة مصريّة جادة للتنقيب عن الآثار الغارقة، ما جعل عمر طوسون رائداً في علم الآثار المغمورة بالمياه. ولطالما عرض نتائج اكتشافاته في المحافل العلمية الدولية، فقد دُعي إلى إلقاء محاضرات في مؤتمرات وجمعيات جغرافية وأثرية مرموقة في أوروبا، وكان عضواً نشطاً في المجمّع العلمي المصريّ، والجمعية الجغرافية الخديوية في القاهرة، والمجمّع العلمي العربي في دمشق، وجمعية الآثار القبطية وسواها. وهكذا جسّد الأمير الباحث جسوراً للتواصل بين تراث الشرق العلمي وأوساط الاستشراق الغربية في زمنه.

سياسي نبيل

أما في ميدان السياسة والشأن الوطني، فقد لعب عمر طوسون، دوراً بالغ التميّز والتعقيد إذ نشأ الأمير وقد رزحت مصر تحت الاحتلال البريطاني منذ عام 1882، وشهد في شبابه تنامي الحركة الوطنية المطالبة بجلاء الاستعمار. على خلاف كثيرين من أفراد أسرته المالكة الذين نأوا بأنفسهم عن معترك السياسة، انخرط طوسون بحماسة في دعم تيار الاستقلال. مع بدايات القرن العشرين، أيّد الأمير الشاب جهود الزعيم مصطفى كامل، ثم محمد فريد، في حزبهما الوطني الداعي إلى طرد الإنكليز. وقد دفع ثمن مواقفه المبكرة هذه شيئاً من المضايقات. فعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وكان طوسون آنذاك في زيارة لأوروبا، منعته السلطات البريطانية من العودة إلى مصر خوفاً من نشاطه السياسي. بل ربما قطعت هذه المواقف الوطنية الجريئة عليه طريق العرش ذاته، فبعد خلع الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1914، وتنصيب عمّه حسين كامل، سلطاناً تابعاً للبريطانيين، نظر البريطانيون في من يخلف حسين بعد وفاته عام 1917. تُشير وثائق تلك الفترة إلى أنهم عرضوا العرش على الأمير عمر طوسون، قبل عرضه على السلطان أحمد فؤاد (أحمد فؤاد الأول لاحقاً). لكن طوسون فاجأهم برفض قاطع ومطلق، وبطريقة أغضبت الإنكليز. فقد أبى أن يكون حاكماً صورياً تأتي به حراب المحتلّ، وفضّل أن يبقى منحازاً لصفوف أمّته حتّى لو كلّفه ذلك عداء الإمبراطورية التي تحكم بلاده.

وبالفعل، تغيّر موقف السلطة منه، فبعد أن تولّى أحمد فؤاد العرش، بات الأخير يتوجّس من شعبية ابن عمّه عمر طوسون ومن صلته بالحركة الوطنية. وعندما اندلعت ثورة 1919، بقيادة سعد زغلول، كان عمر طوسون من أبرز مناصريها بين صفوف النخبة حيث دعمها بالمال والجهد، ووقف في الظل بجانب سعد ورفاقه. حتّى أن بعض المؤرّخين ينسبون إليه السبق في طرح فكرة تشكيل الوفد المصري، لإرسال بعثة إلى مؤتمر الصلح في فرساي عام 1919 للمطالبة باستقلال مصر والسودان. ومهما تكن حقيقة الأدوار وراء الكواليس، فقد عُرف أن الأمير تبرّع بمبلغ سخيّ -قيل 10 آلاف جنيه- لدعم نفقات سفر الوفد المصريّ إلى مؤتمر فرساي. لكنه مع ذلك لم يتصدّر المشهد السياسي رسمياً إذ يبدو أن تواطؤ السلطان فؤاد مع البريطانيين حال دون مشاركته العلنيّة في قيادة الوفد.

وبلغ الأمر بالسلطان أن طلب من عمر طوسون، أن يبقى في الإسكندرية، وألا يتّجه إلى القاهرة في أثناء ذروة الأحداث، في إشارة إلى خشيته من تأثير الأمير على مجريات الثورة. آثر طوسون السلامة وتجنّب الصدام المباشر مع السلطان، لكنه استمر في تقديم الدعم المعنوي واللوجستي للحركة الوطنية من خلف الستار. وبعد نفي سعد زغلول ورفاقه، وقف الأمير مع حملة التوقيعات الشعبية المطالبة بعودتهم واستقلال البلاد. وفي عام 1922، حين نالت مصر استقلالها الشكليّ وأُعلن فؤاد ملكاً، لم يسعَ عمر طوسون، لأي منصب أو مكسب سياسي. بقي ضميره الوطني يقظاً ومستقلاً، يراقب المشهد ويقدّم النصح عند الحاجة، ويستثمر نفوذه في مجالات أخرى لصالح مصر.

أرستقراطي مترف عاش حياةً بسيطةً أقرب إلى عامة الشعب، ورجل دولة من سلالة الملوك وقف بجانب الفلاحين والمستضعفين، مثقّف موسوعي ذو نزعة علمية حديثة ظل مؤمناً بجذوره الشرقية والإسلاميّة، أميرٌ لم تشغله ملذات القصور عن التنقيب في الصحراء وقاع البحر بحثاً عن كنوز بلاده… عمر طوسون كما يذكره التاريخ

ربما يُفسِّر هذا التوازن الدقيق في سلوك عمر طوسون -أميرٌ ابن أسرة حاكمة، وفي الوقت نفسه نصيرٌ مخلص للحركة الوطنية- مكانته المتميّزة في قلوب المصريين. فقد استطاع أن يمشي على حبل مشدود بين ولائه لعرشه العلويّ وانحيازه إلى مطالب الشعب، دون أن يسقط في هاوية صراع مباشر مع الملك أو المستعمر. وعندما وافته المنية في كانون الثاني/ يناير 1944، كانت سيرته قد ترسّخت في الذاكرة الجمعيّة كأمير نبيل مختلف عن بقية الأمراء. وقد أوصى بألا يُقام له مأتم رسمي أو مظاهر حداد مبالغ فيها، تواضعاً منه، وخشية أن يُسبّب الحزن تعطيلاً لحياة الناس. حتّى أن الملك فاروق رضخ لرغبة عمّه الراحل وألغى مراسم الحداد الرسمية عليه. ومع ذلك، عبّر المصريّون -خصوصاً أهل الإسكندرية- عن حزنهم العميق على طريقتهم؛ فكانت جنازته الشعبية الكبرى مشهداً لن يُنسى للدلالة على حبّ الأمّة له. كتب أحد المؤرخين المعاصرين آنذاك واصفاً رحيله: "كان الحزن على فقدانه لأنه أميرٌ نادرٌ غرّد غالباً خارج السرب". وقد ظلّ هذا التقييم صادقاً عبر العقود اللاحقة. من يجتمع المصريّون على احترامهم من أفراد البيت المالك بعد زوال الملكيّة عام 1952، قلة، إذ كثيراً ما نُبشت مساوئهم وطويت حسناتهم. أما عمر طوسون فقد نجا إرثه المعنوي من معاول الهدم التاريخي، وبقيت صورته ناصعةً كأمير مثقّف ووطني فوق العادة. أعاد المؤرخون والكتّاب اكتشاف سيرته مراراً، وأصدرت مكتبة الإسكندرية في السنوات الأخيرة، أكثر من دراسة ووثيقة توثّق حياته وإسهاماته، وكأنما تستلهم منه نموذجاً لجسر يربط بين مجد الماضي وإمكانيات المستقبل.

وهكذا تنتهي حكاية الأمير عمر طوسون، وقد أصبحت فصلاً مضيئاً في تاريخ مصر. حكاية أمير خرج من ظلال القصر ليصنع مجداً في شمس المجتمع. جمع في شخصه تناقضات ظاهرةً تألّفت لتشكل صورةً فريدةً؛ أرستقراطي مترف عاش حياةً بسيطةً أقرب إلى حياة عامة الشعب، ورجل دولة من سلالة الملوك وقف بجانب حركة الفلاحين والمستضعفين، ومثقف موسوعي ذو نزعة علمية حديثة ظلّ مؤمناً بجذوره الشرقية والإسلاميّة، وأميرٌ لم تشغله ملذّات القصور عن التنقيب في الصحراء وقاع البحر بحثاً عن كنوز التاريخ. هذه الشخصية المركّبة صنعت لنفسها مساراً خاصّاً واستثنائياً في زمن عصيب شهد تحولات مصر الكبرى بين قرنين.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.