يضع راحته بِحنوّ على كتفي ويهزّه برفقٍ ويقول: "قوموا يا بيّي، قوموا يا حبيباتي"، في ملكوت النوم أهيم، يصلني صوته الطيب من العالم الآخر كَأنه دليلي، أقلب على ظهري ببطءٍ وكسل، أفتح عينيّ بتثاقل، فأرى وجه أبي يحدّق بي ويبتسم. أسأله وأنا أعرف الجواب: "كم الساعة؟"، يجيب: "السادسة والنصف"، أقول له وأنا أقلب على جنب آخر وألف نفسي بالغطاء: "برد! بس شوي" مع أن المدفأة مشتعلة، أسمعه يضحك، يتحرك لبضع دقائق في الغرفة ثم يعود إلينا "يالله قوموا يا بيي، قوموا يا حبيباتي ما تتأخروا". صباحات أبي نادرة، كنت أنتظرها وأتوق إليها، فقد كان ينام في الخارج بحكم عمله.

هذا الرجل المعطاء الذي بالكاد يقعد في بيته بحكم عمله الطويل، تحمّل منذ صغره مسؤولياتٍ جمّة، لكنه كان دوماً قوياً وهكذا كنت أراه، لا سيّما مع تفتّح وعيي. كان وعيي بالعالم في بداية تكوينه، وكنت تماماً في ذلك العمر الذي تشرع فيه بمحاسبة الطفل على بعض سلوكه. العمر الذي يبدأ فيه الطفل بتعلم معنى التصرف الجيد والسيىء، الخير والشر. لكنه كان يتكون بطريقةٍ مختلفةٍ تماماً قبل عصر ذلك اليوم.

لم أكن أذهب إلى المدرسة بعد وكان إخوتي قد عادوا منها. كنا كالعادة عصراً مجتمعين في غرفة المعيشة وعلى غير العادة كان أبي في البيت عندما بدأت المشاهد تتدفق من شاشة التلفاز مقتحمةً عالمي البكر تفضّ بوحشيةٍ بكارة وعيي في أول براءته.

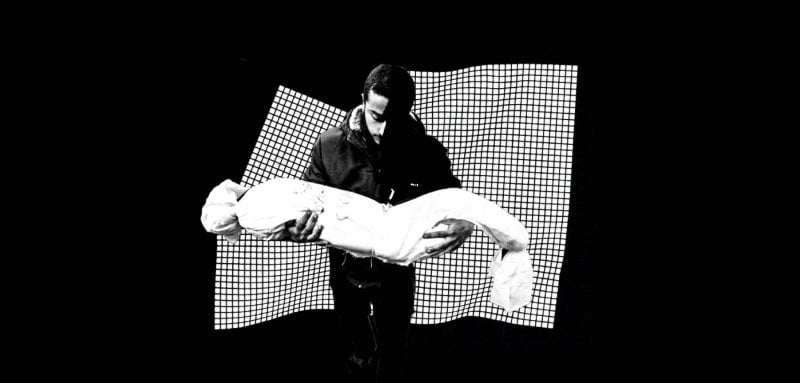

مضى وقت غير قصير وأنا مشدوهة أحدق في التلفاز، مستنفرة كل حواسي لأفهم، وأحاسيسي العارمة تستعر في صدري ورأسي وعينيّ لكن تَكبتها حيرةٌ مطلقةٌ فَأجمد كالصنم، هل ما أراه حقيقي؟ الحدث نفسه يتكرر في كل مشهد لكن الأشخاص يتغيرون، رجالٌ يشبهون أبي مغطون بالغبار والدماء يمشون يصرخون يحملون أطفالاً يشبهونني نائمين وبعضهم لم تكتمل أجسادهم. الرجال يتحركون أما الأطفال فلا، لم أفهم هل هؤلاء الأطفال دمى؟ في ذلك العمر يعتقد الأطفال أن الأجداد والجدات فقط هم من يموتون، أما الأطفال فلا يموتون!

ارتجفت رعباً لأول مرة في حياتي عندما عقلت ما كنت أرى والتفت بهلعٍ إلى أبي أسأله: "من يقتل الأطفال يا أبي؟ من يقتل هؤلاء الأطفال؟" عرف أبي بحدسه أنه قد آن الأوان، هي لحظة الوعي التي لا بد منها لكل عربي

ارتجفت رعباً لأول مرة في حياتي عندما عقلت ما كنت أرى والتفت بهلعٍ إلى أبي أسأله: "من يقتل الأطفال يا أبي؟ من يقتل هؤلاء الأطفال؟" عرف أبي بحدسه أنه قد آن الأوان، هي لحظة الوعي التي لا بد منها لكل عربي. ترك أبي ما كان بيده، عدّل جلسته واستدار نحوي وقال: "هدول إخواتنا الفلسطينيين يا بيّي، هم عرب مثلنا، وهم هنا على حدودنا"، هتفت: "من يقتلهم؟"، أجاب: "الصهاينة"، قلت: "من هؤلاء يا أبي؟"، قال: "هم ناس جِيءَ بهم من كل مكان في العالم بالسفن وأعطوهم السلاح ليحتلوا فلسطين ولِيقتلوا أهلها ويطردوهم"، وبالفطرة سألته: "لماذا لا نساعدهم وهم أهلنا؟"، قال: "لقد حاولنا وخضنا معهم عدة حروب، ربحنا بعضها وخسرنا بعضها الآخر"، سألت: "وكيف لم نهزمهم ونحن كُثُر؟"، قال: "هم ليسوا وحدهم وإنما معهم أمريكا وأوروبا وهؤلاء لديهم أقوى أسلحة في العالم".

نزلت حقيقة عالمنا عليّ كالصاعقة، إذاً، نحن نعيش في عالم متوحش تحكمه شريعة الغاب وليس الحق، وكل ما كنت قد شرعت بتعلّمه عن الأخلاق وحسن السلوك كان في الواقع بلا معنى لأن من يحكم هذا العالم برمتّه في النهاية هو الغرب الهمجي.وقتها انتصبت فلسطين بقامتها أمامي، رأيتها لأول مرة تقف وراء أبي. كانت امرأة حنطيةً ممشوقةً ذات شعر مجعد ترتدي زيّاً طويلاً وتقف بشموخٍ وتنظر بعيداً في الأفق، وجهها جميل الملامح عديم التعابير.

هذه الحسناء النازفة، الحاضرة الغائبة المُغيَّبة، القريبة البعيدة المُبعَدة، القريبة الغريبة المُغرَّبة بين أهلها! لقد فُتِحَت فلسطين في قلبي جرحاً لن يندمل. فلسطين ليست الجرح النازف في وجدان كل عربي وحسب وإنما هي وعي العربي بذاته.إن لحظة الوعي هذه لحظة فارقة في حياة كل عربي، ولا بدّ أن يدرك العربي منذ الصغر أن تحرير فلسطين يعني تحرير العالم كله من شريعة القوة لِتسوده شريعة الحق.أوجعتني فلسطين، نظرت إليها لكنها لم تنظر إليّ.

أثقلني الحزن والغم.ثم بحسّه الأبوي الرؤوف استدرك أبي: "لقد خضنا معهم عدة حروب ولم ينتهِ الأمر بعد، سنعود ونحرر فلسطين يا ابنتي، لا تقلقي". ابتسمت، أبي من يحميني في هذا العالم الشرير، طمأنني كلامه لكن فلسطين ظلت صامتة.

أبي كان يحاول أن يشرح لي القضية ببساطة تناسب عمري، كان يتركني أسأل ليعطيني المعلومات بالتدريج لِأهضمها. حتى وإن لم يكن مدركاً لهذا، فقد كان يتابع النضال في هذه اللحظة الحاسمة، من نقل الوعي بالقضية العابرة للأجيال بأمانةٍ وإخلاصٍ للقضية التي تمثل وجودنا مع هدفنا المستقبلي بتحرير فلسطين.

معرفتي بحقيقة العالم كانت أمراً عظيماً جللًا، لكن وأنا في عمري المبكّر هذا أمرٌ مهم ٌ آخر كان يحدث بالتوازي، فقد كان أبي كثير الغياب عن البيت وكنت في شوقٍ دائمٍ إليه، وكان إن وجِد في البيت ينشغل بشؤوننا العائلية الكثيرة، وإن دار حديث بيننا يكون عادياً عن الاحتياجات اليومية، وهو أصلاً قليل الكلام، لكن لما سألته صدفةً عن فلسطين، ترك أبي القوي الحامي كل ما كان بيده وعدّل جلسته واستدار نحوي وتفرّغ لي وحدي وكأننا انعزلنا عن كل ما حولنا، لقد أخذني على محمل الجد وأجرى معي حديثاً حقيقياً وإن كان بمعظمه أسئلة مني.

فأصبح هذا ديدني، صرت كلما أردت التقرّب من أبي استحضرت فلسطين.مرة في سهرة شتوية كسولة بينما كان مضجعاً ملتفاً بالفروة (عباءة بدويّة شتويّة للرجال) قرب المدفأة، رأيت فلسطين تقف وراءه بصمتٍ وعزّة، سألته: "كيف خسرنا في نكسة حزيران؟"، فُتِحَت قريحته وراح يحدثني كيف بدأت الحرب بضرب وشلّ المطارات العربية وكيف سيطر الإسرائيليون على الجو وصاروا يقصفون كل ما يتحرك على الأرض حتى الكلاب وفق تعبيره.

غَيَّبَ الموت أبي منذ سنين وغابت معه فلسطين. إلى أن في صباح السابع من تشرين الأول من العام المنصرم وضع أبي راحته بحنوّ على كتفي وهزّه برفق وقال: "قوموا يا بيّي، قوموا يا حبيباتي"، في ملكوت النوم كنت أهيم، فتحت عينيّ بتثاقل، فرأيت وجه فلسطين لأول مرة يحدّق بي ويبتسم

قال لي إن من يسيطر على الجو يسيطر على الأرض، لم تكن لدينا أي فرصة وقتها، لقد أخذونا على حين غرّة، لكننا عدنا وباغتناهم وهاجمناهم في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1973، ثم حكى لي عن حرب تشرين وعن مشاركته فيها. لقد كان مدنياً لكنه طُلِبَ للاحتياط ولبّى النداء، ولما وصل إلى الجبهة كانت القذائف تهطل عليهم كالمطر، كما وصفها.لم أكن أعرف قبل هذه السهرة أن أبي شارك في الحرب، هو لم يخبرنا بذلك سابقاً، غمرني الفخر بأبي، وكنت أثناء حديثي معه أراقب العزيزة فلسطين وراءه، فكانت على حالها تحدّق بعيداً فلا هي ترانا ولا هي تبتسم .

وفي فترة حصار مقر السلطة الفلسطينية في رام الله كنا نشاهد الأخبار، كان الخبر منع الإسرائيليين دخول الأدوية لياسر عرفات الذي كان مريضاً حينها. انتصبت أمامي فلسطين بكبريائها وصبرها، التفت لأبي وفي بالي سؤال أطرحه، رأيته يحدّق في التلفاز بغضبٍ واستياء، ظننت أن سؤالي يتناسب مع حالته، ألقيته وكان كالتالي: "لماذا يحدث له هذا يا أبي؟"، كالعادة ترك أبي كل شيء من يده واستدار نحوي وتفرّغ لإجابتي، لكن هذه المرة مع تغيّر تامٍ في تعابير وجهه، فقد امتلأ وجهه بالحسرة والشفقة والعفو.

أبي لم يجب على سؤالي، لكنه قصّ عليّ ملاحم البطولات والعمليات الفدائية والنضال الطويل الذي خاضه الفلسطينيون، حكى لي عن المقاومة في فلسطين وفي الأردن وعن الحرب في لبنان وكيف تعرضوا مرات عديدة للخيانة والغدر.

أبي لم يجب على سؤالي، لكنه قصّ عليّ ملاحم البطولات والعمليات الفدائية والنضال الطويل الذي خاضه الفلسطينيون، حكى لي عن المقاومة في فلسطين وفي الأردن وعن الحرب في لبنان وكيف تعرضوا مرات عديدة للخيانة والغدر، مع ذلك حاربوا ببسالة وكرامة إلى أن تم ترحيلهم بالبحر مرفوعي الرؤوس إلى تونس، وكيف أصرّوا رغم التخاذل العربي على متابعة الكفاح. يبدو أن أبي أدرك بفطنته وأمانته أن جيلي يعرف فقط هذه النهاية التعيسة ويجهل التاريخ المشرّف، فأراد أن يكمل لي الصورة، لينقلها كاملةً بصدقٍ للجيل الآتي. لابدّ أن فلسطين كانت تصغي لأبي يتغنّى ببطولات الفلسطينيين، لكنها ظلت لا تنظر ولا تبتسم. وظللتُ حتى رحيله لا أتقرّب منه إلا بفلسطين. حكى لي عنها بشغفٍ جمّ ورحل قبل أن يختم حكايته الوحيدة.

غَيَّبَ الموت أبي منذ سنين وغابت معه فلسطين. إلى أن في صباح السابع من تشرين الأول من العام المنصرم وضع أبي راحته بحنوّ على كتفي وهزّه برفق وقال: "قوموا يا بيّي، قوموا يا حبيباتي"، في ملكوت النوم كنت أهيم، وصلني صوته الطيّب من بعيدٍ من العالم الآخر كأنه دليلي، قلبت على ظهري ببطءٍ وكسل، فتحت عينيّ بتثاقل، فرأيت وجه فلسطين لأول مرة يحدّق بي ويبتسم.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.