مقدمة رصيف22

نُشر هذا المقال الذي أجراه الشاعر اللبناني عباس بيضون، مع الفنان الراحل زياد الرحباني، في العام 1996 في جريدة "الوسط" المحتجبة، تحت عنوان: "صفحات حميمة من طفولة الولد المشاغب"، على ثلاث حلقات. اليوم، يستعيده رصيف22 في وثيقة واحدة دون تقسيمه، لإيماننا بأنه وثيقة تاريخية على زمن بيروتيّ مضى، بكلمات اثنَين من أفضل الشهود.

يُظهر الحوار جانباً دافئاً من شخصية زياد الشاب، وهو يتحدث عن طفولته في بيت الرحابنة وشجارات عاصي وفيروز، وعلاقته السيئة بالمدرسة. ومن ثم بدايات وعيه السياسي والحزب الشيوعي، وتنامي شعوره بالشارع، وعلاقته بالمرأة، والأهم: تأثّره بالموسيقى في العالم؛ ما الذي أحبّه؟ وما الذي كرهه؟ وما الذي ألهمه؟

الأجوبة العفوية والصادقة بتفاصيلها، وتبادل الأدوار حيناً حيث يصبح زياد هو من يوجه الأسئلة لعباس، وأسلوب الأخذ والرد الذي ساد الحوار بدلاً من الجمود الذي يغلّف هذا النوع من المواد الصحافية، كانت سبباً كافياً لنفهم لماذا وصف بيضون الحوار بالـ"حميمي"، وهو سبب كافٍ أيضاً لنحبّ زياد أكثر مما نحبّه بالفعل.

مقدمة عباس بيضون

هل قرّر زياد الرحباني حقّاً أن يخوض معركة الانتخابات اللبنانية المقبلة في حال حصولها؟ لا يتعلّق الأمر بمسرحيّة جديدة يعدّها الولد الموهوب المشاغب الذي لم يكبر، بل بخبر تتداوله الأوساط السياسيّة والثقافيّة في بيروت بمزيج من الدهشة والفضول، ويتجاوز حدود الشائعات والافتراءات الكاذبة.

السؤال لا يزال من دون إجابة نهائيّة، حاسمة، لكنّ المؤكّد على الأقلّ أنّ الفنّان الذي كانت السياسة ولا تزال جزءاً أساسيّاً من مشاغله، فكّر في الأمر جدّياً في وقت من الأوقات. أغنيات زياد الرحباني عبرت الحواجز، وحوارات مسرحيّاته لا تزال على كلّ لسان، ولا شكّ في أنّ جيلاً كاملاً يتعرّف على نفسه في تلك الشخصيّة الفريدة التي عبّرت عن معاناة قطاعات واسعة من الناس. لكن أين ينتهي الفنّ؟ وأين تبدأ السياسة؟ وإلى أي مدى يمكن التوفيق بينهما؟

في انتظار أن تأتينا الأسابيع القليلة المقبلة بالخبر اليقين، نحاول في ما يلي أن نسبر أغوار الظاهرة التي تحوّلت إلى حالة ثقافيّة، أن نقترب من تلك المدرسة التي انبثقت من الإرث الرحباني قبل أن تستقلّ عنه وتنقضه أحياناً، وتمتدّ جذورها من سيّد درويش إلى تقاليد موسيقى الجاز العريقة.

في هذه الحلقة، تسلّلنا إلى مناطق حميمة من حياة الولد الشقيّ، بين العائلة الرحبانيّة والمدرسة... والشارع، مسلّطين الأضواء على وقائع سيكون لها أثر أكيد في بلورة وعيه السياسي والجمالي، وتحديد ملامح تجربته الفنيّة الخصبة.

الشبابيك مغلقة، ولا حسّ يصل إلى الغرفة التي تنسى أنها تطلّ على الشارع، على الجدران ملصقات جاز، والكوميدي الفرنسي لوي دوفونيس. من الغرفة تلاحظ بعد الرواق باباً مفتوحاً لغرفة أخرى وزوّاراً صامتين. يبدو البيت صغيراً كمغارة، والغرف بعضها داخل في البعض الآخر، لكنّك لا تعرف من أين يأتيك هذا التخيّل.

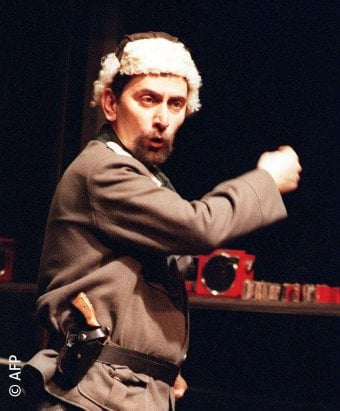

الرجل الذي فتح لك، تتخيل أيضاً أنه فتح أقفالاً عدة. امتلأ جسمه، وظهرت حول عينيه غضون، لكنه لا يزال صبيّاً... صبيّ في ارتباكه، في قعدته، وفي لعثمته أحياناً. هوذا رحباني آخر يدخل عزلته. لكن الرجل الذي دشّن الحياة باكراً، لا يزال يعمل. غادر البيت في الثالثة عشرة، وقدّم مسرحيته الأولى وهو دون العشرين. ألّف شعراً ونصوصاً وموسيقى. مثّل وأخرج. سخر واحتجّ باكراً. قبيل الحرب كان قد أصبح رمزاً للجيل الشاب، ولا يزال بعدها هذا الرمز. بين مسرحيّة له وأخرى، دهر. بين شريط كاسيت وآخر، دهر أيضاً. لكنه لا يغيب.

هوذا رحباني آخر. أهله جواهريّو كلام، لكنه يتلعثم ويخطف الكلام ويحطم الجمل. لعل الحقيقة ثقيلة على اللسان. يحلمون ويسخر. أتوا من الضباب وأتى من الرصيف، كبروا ولم يكبر.

زياد الرحباني يتكلم ويؤلف ويمثّل من حيث الكلام صعب وعار ومن دون صور، من حيث الكلام حيلة وفخ، ومن حيث الهزء والالتباس. الرحباني يعد بأغنية أخرى، بكوميديا أخرى، بموسيقى أخرى، لكنه أيضاً "يشتغل على الطلب". يعد ويكرر وعده، ويبقى دائماً فتى الساعة ووعدها.

كان شريط "بما إنّو" في الأسواق منذ أسابيع. لكنّ الكلام يبدأ عند زياد من الموسيقى ليصبّ فوراً في كلّ شيء.

من كلّ شيء إلى كلّ شيء: هذه حال زياد الرحباني الذي يخترع -وحده وعلى مزاجه- الكلام والسياسة والغناء في جملة واحدة. يتحدّث، لكنّه يذهب في وسط الجملة إلى المسجّل ويضع فيه شريطاً. ألا تريدون أن تسمعوا؟ يسأل. هذه ألحان جديدة لفيروز. نريد أن نسمع طبعاً، ونسمع. لكنّه بعد قليل يضع شريطاً آخر، عليه أغنية له تؤدّيها مادونا. "إنّها جيّدة، يقول، لكنّها لا تجد من يفهم صوتها. جواريره ملأى بالموسيقى، وهو حين يتكلّم أو يعمل ويمثّل، يعود إلى هذه الجوارير، فهنا يجد صوته، وربّما حقيقته. وأسمع، وأنا أحاول أن أتذكّر بيتاً -للوركا ربّما- عن الصبي الذي ضيّع صوته في قطرة ماء.

الحلقة الأولى

عباس: يذكر الذين تناولوا سيرتك، أنّ "عاصي" كان يوقظك بعد أن يصل الشجار إلى ذروته مع فيروز، لتساعده في توضيب حقيبته وتخرجا معاً من البيت. وبعد أن تستيقظ تقضي الوقت كله في "مفاوضات" بين أمّك وأبيك لإصلاح الأمور. يبدو أنك لم تكن تنام نوماً كافياً بسبب الشجار؟

زياد: لا، كنت أنام برغم الشجار. أما الباقي فصحيح. كنت أنام كالبغل، ولا أستيقظ حتى إذا وقعت شنطة على رأسي، أو لعلعت الضجة وقامت الدنيا وقعدت. كنتُ أستيقظ بالطبع في أثناء "المفاوضات"، وأبقى عندها صاحياً إلى أن يقترب موعد الذهاب إلى المدرسة. كنت أذهب برفقة شخص كلّفوه بتوصيلي إلى بدارو، فـ"أوتوكار" المدرسة لم يكن يصل إلى الرابية حيث نعيش. ومن بدارو أستقلّ الـ"أوتوكار" إلى مدرسة الجمهور.

عباس: عشت طفولةً قلقةً إذاً؟

زياد: فتّحت عيوني على المشاكل. وذات يوم بلغ غضبي ذروته... وأذكر أنّني حاولت الحصول على مسدّس كي أطلق عليه وعليها النار وأستريح. كنت طفلاً، ولحسن الحظّ لم ينجح المشروع (يضحك). ما أريد أن أقوله هو أنني لم أعِش طفولةً طبيعيّةً.

عباس: يبدو أيضاً أنّك في أثناء حصص الفيزياء في المدرسة، كنت تنصرف إلى مشاغل واهتمامات أخرى.

زياد: كنت أحرر مراسلات لأمي وأبي: رسالة لأمي، وأخرى لأبي، يتضمّنان دعوةً إلى اجتماع وبنود اجتماع لحل المشكلات بينهما. الأستاذ يشرح على اللوح، وأنا أخفي الأوراق التي أخطّ عليها رسائلي تحت الدفتر، وأبدو كمن يسجّل ملاحظات.

عباس: هل كنت عدوانياً تجاه الناس أو تجاه أهلك؟

زياد: غادرت البيت باكراً بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، وبدأت أعمل عازف بيانو في أي مكان أجد فيه عملاً.

عباس: هل تذكر بعض من عملت معهم؟

زياد: عملت مع من كانوا معروفين في ذلك الوقت، مع ملحم بركات مثلاً. أعرف عازف ناي يُدعى جوزيف، كان يهتف لي: عندنا تسجيل في الإستديو الفلاني، هل تأتي؟ فأقول له نعم. كنت أتقاضى وقتها 15 ليرةً لبنانيّةً على الساعة، وأنا لا أكاد أصدّق نفسي حتى أنني اشتريت سيارةً جديدةً من الشركة بمبلغ 8،000 ليرة.

عباس: كنت لا تزال تنام في البيت؟

زياد: لا. هجرت البيت منذ ذلك الحين، لكنني بقيت أزورهم من وقت إلى آخر، لأعرف ماذا حلّ بهم.

عباس: أين كنت تنام؟

زياد: عند أصحابي.

عباس: كنتَ بلا بيت إذاً؟

زياد: فكّرت في سرّي: أيّهما أفضل؟ أن أشتري سيارةً أو أن أملك بيتاً؟ كما تلاحظ فضّلت السيارة.

زياد: "كنت أنام كالبغل برغم شجارات عاصي وفيروز، فتّحت عيوني على المشاكل. وذات يوم بلغ غضبي ذروته... وأذكر أنّني حاولت الحصول على مسدّس كي أطلق عليه وعليها النار وأستريح. كنت طفلاً، ولحسن الحظّ لم ينجح المشروع"

عباس: قضيت كل تلك الفترة بلا بيت؟

زياد: كنت أسكن في منازل أصحابي. تعرفت أولاً على العالم، صار بوسعي أن أتحرك فيه. في البيت كانوا كثيري الوسواس، إذا قررت المدرسة القيام برحلة نهار الأحد مثلاً، يفضّل والدي ألا أذهب. لماذا يا سيدي؟ لأنكم ذاهبون في "البوسطة" إلى الأرز، وأنت تعرف طريق الأرز قد تنقلب بكم الحافلة وهي تلفّ المنعطف. حين غادرتُ البيت صار في مقدوري أن أتحرك.

عباس: يسمح لك أهلك بمغادرة البيت في هذه السنّ، ولا يسمحون لك بأن تتنفس في البيت!

زياد: عندما تبالغ في الاهتمام يمكن أن تغدو مؤذياً، ويمكن أن تعطب من تحرص عليه. قبل أن أغادر البيت، لم أكن أعرف الفرق بين "التاكسي" و"السرفيس" (سيّارة أجرة جماعيّة). أذكر أنّي في البداية استقلّيت سيارة أجرة وكان الراكب آنذاك بنصف ليرة. حين وصلت، أعطيته نصف ليرة، لكنّه طلب ليرتين ونصف. قلت له: لكن الراكب بنصف ليرة كما أعلم، فأجابني: هذا تاكسي يا ابني. كنت في الثانية عشرة، ورآني في هذا العمر وطلب أجرة تاكسي. بدأت من يومها أعرف ما هو السرفيس وما هي التاكسي.

عباس: أحاطك الأهل بالاهتمام حتّى الاختناق، وما كانوا يسألونك عن علاماتك؟

زياد: لا لم يصل الحوار بيننا إلى هذا الحدّ. كان عملهم متواصلاً، ولم يكن لديهم الوقت الكافي. لذا قلّت اجتماعاتنا خصوصاً بعد أن غادرت البيت. صرت أطلّ من وقت لوقت، يوم السبت ويوم الأحد. يوم الأحد تجتمع العائلة على الغداء. مفروض أن "نتغدّى" مع بعضنا نهار الأحد.

عباس: هل كنتم تتجادلون على المائدة؟

زياد: وقت الأكل لا يتكلم أحد، وما أن ينتهي الغداء حتى يبدأ "الماتش".

عباس: من كان يدفع لك أقساط المدرسة بعد أن تركت البيت؟ فأنت بقيت حسب ما نعرف في "مدرسة الجمهور" الخاصة حتى البكالوريا؟

زياد: نعم.

عباس: هل كنتَ تدفع الأقساط المدرسيّة؟

زياد: استمرّوا في دفع قسطي.

عباس: ألم يستعملوا ذلك كأداة ضغط لإعادتك إلى البيت؟

زياد: قالوا "هذا ولد بلا مخ"، وسيعود يوماً إلى البيت. هو الآن يعيش ردّ فعل، وستنتهي هذه الحال. لا بدّ من أن يعود إلى البيت، وهكذا ظلّوا يدفعون القسط.

عباس: احتدّوا كثيراً ضد تركك البيت؟

زياد: طبعاً، والأسئلة دائماً إيّاها: أين تنام؟ ماذا تفعل؟

عباس: ألم تتخلل ذلك "عودات" إلى البيت؟

زياد: بلى. كنت أعود وأباشر مفاوضاتي ثم أترك من جديد. أعود لكن مفاوضاتي لا تنجح، فأهجر البيت ثانيةً. يعني مثل كريستوفر: كم مرةً جاء إلى المنطقة وكم مرةً غادرها!

على الرغم من تركه منزل عاصي وفيروز في عمر الـ14 عاماً، استمرت العائلة في دفع أقساط مدرسة زياد، التي كرهها كثيراً، حيث كان الوحيد الذي يتكلم العربية لا الفرنسية فيها.

عباس: كنت تلميذاً شاطراً؟

زياد: بدأت تلميذاً شاطراً لكنني أخذت أتأخر تدريجياً، يعني مذ بدأت أفكر في الموسيقى.

عباس: كنت شاطراً في الحساب؟

زياد: كانت علاماتي مرتفعةً على الدوام. كان أبي يقول لي الحساب هو الأهم، لأنّ الموسيقى قريبة جداً من الحساب. كنت قوياً في الرياضيات مع أنني كنت في الفرع الأدبي للبكالوريا.

عباس: لماذا اخترت البكالوريا الأدبية برغم قوّتك في الرياضيات؟

زياد: لأنني علمت أننا في الأدبي ندرس شعراً ومسرحاً وأدباً.

عباس: كنت تحبّ الأدب؟

زياد: نعم.

عباس: أيّ أدب؟

زياد: كل الأدب، فهو قريب من الموسيقى.

عباس: هل تذكر من أحببت من أدباء تلك الفترة؟

زياد: مارسيل بانيول.

عباس: هذا حبّ الجميع

زياد: وأحببت موليير، لكنّني كرهت راسين. كانوا يقولون راسين أفضل من موليير، لكنني أحببت موليير. شعرت به قريباً، كما لو كان واحداً من عكار.

عباس: ورونسار؟

زياد: مَن؟

عباس: رونسار؟

زياد: لم ندرسه. كنت أحبّ بلزاك.

عباس: كان لك أصحاب في مدرسة الجمهور؟

زياد: صاحب واحد، لأنّه يتكلم العربية!

عباس: هل تُكلّمنا عنه؟

زياد: كان فتى يتردد على "البور" المرفأ، لأنّ أباه مسؤول في المرفأ، وحكماً كل من ينزل إلى البور يتعلَّم عن البلد كلّه (ضاحكاً). كان يتكلم العربية، وهذا شيء نادر في "الجمهور". وهناك فتى آخر من عكار، ما لبث أن أصبح عسكرياً.

عباس: من مدرسة الجمهور واشتغل عسكرياً؟!

زياد: نعم عملها! هذا الولد سأل الأستاذ مرةً: أنتم تعلّموننا الإنجيل، لماذا لا تعرّفوننا بالقرآن؟ لم تتكلموا عنه أكثر من دقيقة، مع أنكم خصصتم وقتاً طويلاً لشرح الإنجيل، مع العلم أنّ مدرسة "الجمهور" تابعة لإحدى الإرساليات المسيحية، وأكمل أنّ معرفة القرآن يمكن أن تكون أيضاً مفيدةً. قمت أنا وأثنيت عليه، وقلت: إنه يطرح سؤالاً، فلماذا لا تجيبون؟ لكنّه بعد ذلك صار مع "القوات اللبنانية".

عباس: هو نفسه؟

زياد: نعم، اشتغل عسكرياً وبعد ذلك انتقل إلى "القوات"، استفاد من خبراته في الجيش.

عباس: كنت مشاغباً في المدرسة؟

زياد: لم أكن مشاغباً. كل واحد يحبّ أن يقول إنّه كان مشاغباً في طفولته.

عباس: لكن تلقّيت إنذارات عدة من إدارة المدرسة؟

زياد: نعم، اجتهدت للحصول على إنذارات من الإدارة، كي لا يعود ممكناً قبولي في المدرسة. كان جلّ ما أتمنّاه أن يطردوني.

عباس: لم تكن قادراً على احتمال المدرسة؟

زياد: جوّ المدرسة لا يُحتمل. كانوا يضحكون عليّ حين أتكلم بالعربيّة، واستفرد بي أستاذ لا أنساه طوال حياتي اسمه ب. صقر، كما أذكر. هذا رجل عاش في فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية ولا يتكلم إلا الفرنسية. وكان هاجسه الأساسي أن يجعلني أقف أمام التلاميذ وأستظهر عشرة أبيات بـ"الألكسندران".

عباس: تقصد البحر الشعري alexandrin، أشهر الأوزان الكلاسيكيّة الفرنسيّة؟

زياد: بحر، نعم. كان همّه أن أسمّعها بصوت عالٍ، وألفظ الراء غيناً، أي حرف الـR بالفرنسيّة إر، كان يريدني أن ألفظه "إغ" كما يفعل الفرنسيون. ولم أكن أُحسن لفظ الـ"إغ" هذه. أحسّ أنني أغصّ كلما حاولت أن ألفظها. هكذا كان الأستاذ يسجِّل اسمي على لائحة الذين سيسمّعون الأمثولة هذا الأسبوع، وأصعد الدرجات الثلاث التي تفصل الصف عن اللوح، فلا أستطيع أن ألفظ الراء كما يليق بالمقام. لم تكن "تظبط" معي مهما حاولت.

عباس: ألم تكن قويّاً بالفرنسية؟

زياد: كرّهني الأستاذ صقر بالفرنسية بسبب "تثاقله" عليّ: "عليك أن تلفظ 'إغ'" طوال الوقت. أكون حافظاً أمثولةً بشكل جيّد، فأصعد إلى اللوح، وعندما أصل إلى الراء ألفظها "إر" فيقول لي أعِد من الأول. وأعيد، وتتكرر المسألة حتى يُهدر نصف الوقت في هذه القصة. تهدر نصف حصّة "الفرنساوي" في المحاولات الفاشلة.

عباس: كلّ ذلك من أجل الـ"إغ"؟

زياد: نعم من أجل الـ"إغ"، وفي النهاية يقول لي الأستاذ: عُد إلى مكانك. Zero (صفر).

عباس: كيف كان طلاب الصف يتصرفون حيال ذلك؟

زياد: كانوا يضحكون من رؤيتي "موقوفاً" على الدرجات، مسرورين لأنهم يضيعون وقتاً ويتخلصون من الدرس. كانوا يتفرّجون على المشهد.

زياد: "فعلت كلّ ما بوسعي كي يطردوني. لكنّ إدارة المدرسة أصرّت على عدم طردي. ذات يوم كنت ألهو بالكرة وقذفتها باتجاه مكتب المدير. وعلمت أنّ أحد الطلاب رآني وهو جبان. كنت واثقاً أنه سيشي بي. قلت أسبقه وأعترف، وهكذا كان… قال الناظر تفضّل معي، وتبعته إلى مكتب المدير الذي كان مقلوباً رأساً على عقب. استقبلني وقال لي: مهما فعلت لن نطردك. لأننا نريد أن يكون اسمك على لوائح خرّيجينا"

عباس: أنت تروي الآن وتضحك، لكنك تعذّبت.

زياد: هذا معسكر وليس مدرسة.

عباس: حصص اللغة الفرنسيّة؟

زياد: كان الأمر يتجاوز تصرّفات أستاذ الفرنساوي. فكل الذين حواليّ كانوا يشعرونني أنّني موقوف، وأنّني في حبس.

عباس: هل كانوا يعدّونك غريباً عنهم؟

زياد: نعم. كان على الواحد فينا أن يكون نسخةً طبق الأصل عن الذي جنبه. معظم الطلاب كانوا يتكلمون الفرنسية في بيوتهم، قبل أن يأتوا إلى المدرسة.

عباس: لم تكن تتكلم الفرنسية جيّداً؟

زياد: لا.

عباس: والآن؟

زياد: أفهم جيداً وأكتب جيداً. الفرنسيون أنفسهم يقولون لي ذلك. صرت كذلك لفرط ما ضغطوا عليّ. لكني بتّ أكره هذه اللغة، لا أكون نفسي عندما أتكلم الفرنسية.

عباس: مشكلة الفرنسية كانت الوحيدة التي واجهتك في المدرسة؟

زياد: طبعاً، لا. عندما حانت نهاية العام الدراسي، طلبوا منّا أن نملأ استمارةً نذكر فيها ما هي المهنة التي نحبّ أن نختارها في المستقبل. كتبت: Musicien (موسيقي). دخل الأستاذ صقر وقال: "Ziad Rabani لا يحسن لفظها بالعربية بدّو يعمل Musicien"، فأخذ الطلاب يضحكون.

عباس: ماذا تعني لهم كلمة Musicien؟

زياد: فكّروا بالتأكيد في بارات الزيتونة. لم تكن الحرب قد بدأت بعد. الموسيقي عندهم طبّال يصاحب راقصةً في بار. كنتُ أحبّ أن أُضحِك التلاميذ. يعني أن أقوم بأفعال تضحكهم. لكن الأمر يختلف حين يضحكون عليك. جعلني الأستاذ مادة سخرية. وضعني في موقف عدائي. وفي احتفال التخرّج، قال لي أستاذ الفرنسية لحظة تسلّم الشهادة: أنت أكثر واحد "سلّيتني" هذا العام. تصوّر أن يقول لي أستاذ هذا الكلام.

عباس: ماذا قصد بـ"سلّيتني"؟

زياد: لم يكن قصده إيجابيّاً في أيّ حال. لم يظهر عليه أنّه يبدي إعجابه بالـDissertation الذي كنت أكتبه. ماذا يسمّونها بالعربية؟

عباس: موضوع الإنشاء؟

زياد: نعم إنشاء. يعني حلّل وناقش. "حلل وناقش"، كنت أكتب الموضوع الأفضل في الصف، لكنه مليء بأغلاط الإملاء والقواعد، وخطوط حمراء تحتها. كان يقول العلامة التي أعطيتها لك هي 11 على عشرين، لكنك تستحق 18 لولا أغلاطك.

عباس: هل كان موضوعك سيئ الخط والترتيب؟

زياد: كان الخط جيداً والترتيب حسناً. لكن الأغلاط كانت كثيرة. ربما بسبب الجو الذي يثقل عليّ في المدرسة صرت أخطئ سهواً في الكتابة، فأضع مثلاً علامة الجمع في آخر كلمة لا تحتاجها. ربما بسبب خوفي من أن أنسى علامات الجمع، صرت أكثر منها.

عباس: لماذا كنت تشعر أنّك غريب في الصفّ؟

زياد: كنّا 16 طالباً بينهم خمسة أولاد سفراء، يعلم الجميع أنّ في مقدورهم ألا يأتوا أساساً إلى المدرسة... لكنهم كانوا يأتون كرماً منهم! كان بينهم واحد إذا غاب أحمل همّه وأقلق عليه، لأنّه كان الوحيد الذي تجعله علاماته يأتي بعدي في الترتيب، عندما تُعلَن نتائج المسابقات والامتحانات. كنت أخشى أن يغيب فأصبح أنا الأخير في الصف.

عباس: هل كنت تشعر باختلاف اجتماعي عنهم؟

زياد: طبعاً.

عباس: تراهم أولاد ذوات.

زياد: لم أجد صاحباً بينهم.

عباس: كيف كانوا ينظرون إليك؟ هل كانوا يجدونك مختلفاً؟

زياد: كيف؟

عباس: في اللباس، الحركات، اللهجة، والتقاليد؟

زياد: كانت أمور كثيرة تفرّق بيننا. الكلام بالعربية، وجوّهم الخاص الذي ينفّرني حين يجتمعون مع بعضهم مع البعض الآخر.

عباس: هل كانوا يعدّونك أدنى طبقياً؟

زياد: لا أعرف كيف كانوا ينظرون إليّ. كيف يمكن أن ينظر هؤلاء إلى تلميذ يتكلم العربية، يعني فلّاح. الفلاح بالنسبة إليهم مجرد غلطة ولا حاجة له في المجتمع أساساً.

عباس: أهكذا كان الأساتذة ينظرون إليك أيضاً؟

زياد: كلا. الأساتذة أصرّوا على أن أبقى في المدرسة لأتخرّج منها، فيسجلوا اسمي على لوائح الخريجين.

عباس: لأنك ابن عاصي وفيروز؟

زياد: نعم.

عباس: أهذا ما أعطاك امتيازاً عندهم؟

زياد: عند الأساتذة؟

عباس: عند الطلاب ألم يعنِِ شيئاً لهم أن تكون ابن عاصي وفيروز؟

زياد: ما كانوا يسمعون فيروز وعاصي أساساً.

عباس: ألم يكن رفاقك في الصفّ يعرفون فيروز وعاصي الرحباني؟!

زياد: غالباً لا أتصوّر.

عباس: وماذا فعلت للحصول على إنذارات كافية لطردك من المدرسة؟

زياد: فعلت كلّ ما بوسعي كي يطردوني. لكنّ إدارة المدرسة أصرّت على عدم طردي. ذات يوم كنت ألهو بالكرة في الملعب، خلال فرصة بعض الظهر. قذفتها باتجاه مكتب مدير المدرسة. طارت ودخلت من نافذة المكتب وتوقفت هناك وأحدثت أضراراً. جاء الناظر وأمرنا بالوقوف كالعسكر، يعني "تأهّب، استرح"... ويمكنك بعدها أن تتكلم. علمت أنّ أحد الطلاب رآني وأنا "أشوط" الكرة، وهو جبان. كنت واثقاً أنه سيشي بي. قلت أسبقه وأعترف، وهكذا كان… قال الناظر تفضّل معي، وتبعته إلى مكتب المدير الذي كان مقلوباً رأساً على عقب. استقبلني المدير وقال لي: مهما فعلت لن نطردك. لم يبقَ من العام الدراسي سوى أشهر، ولن نطردك لأننا نريد أن يكون اسمك على لوائح خرّيجينا. كانت هذه لوائح الشرف، لا أعرف ماذا يسمّونها، والمدرسة فخورة بأنّ رجالاً معروفين تخرجوا منها.

زياد: "لا أحبّ صوت عبد الحليم، ما أحبّه لديه هو أنّه اهتمّ بالموسيقى، بالأوركسترا والتوزيع. أم كلثوم مثلاً غير موزّعة، فالفرقة الكبيرة التي تراها خلفها لا تفعل سوى أن تعيد النغمة التي تؤديها".

عباس: هل تتذكّر "شيطنات أخرى" من أيّام الدراسة؟

زياد: كانت مجلة "بلاي بوي" تثير اهتمام التلاميذ. ذات يوم تحدّاني أحدهم بجلبها إلى المدرسة. وهي، كما تعلم، مدرسة رهبان، ووجود مجلة كهذه بين يدي طالب فضيحة، وطبعاً إذا ضُبط فلن يكون مسروراً. واحد من بيت نصر قال لي: هل تجرؤ؟ فرفعت التحدّي، وأخذنا نتناقلها في الصف. كان كلّ تلميذ يتفرّج عليها لقاء ربع ليرة، فيما الأستاذ يشرح والدرس مستمر. هكذا كنا نجمع ثمن العدد المقبل، ونشتريها كلّ أسبوع، ونتناقلها بالطريقة نفسها.

عباس: عشتَ طفولةً معذّبةً؟

زياد: لم تكن طفولةً سعيدةً. لكنني تعلّمت منها الكثير.

الحلقة الثانية

مراهقاً، راح زياد الرحباني يقرأ كتابات ماركس ولينين وتروتسكي، وهو لا يزال إلى اليوم يتساءل "إذا كان ممكناً لكلامهم أن يغدو حقيقة". في هذه الحلقة الثانية من الحوار مع "الابن الشقيّ" للمؤسّسة الرحبانيّة، يخوض الفنّان في السياسة، ويبسط نظرته إلى الأغنية والموسيقى الشرقيّة. هكذا نكتشف أنّه يكره "الروك إند الرول" ويحبّ "السامبا" وسيّد درويش وموسيقى السود، ويطمح إلى إعطاء دور أكبر للبيانو، ويؤلّف "على الطلب". فـ"الموسيقى تحتاج إلى إنتاج، ورأس المال هو الذي يقرر إذا كانت تستحق أن تخرج إلى السوق".

عباس: نستطيع القول إنّ الولد الشقيّ تعلّم من الشارع إذاً؟

زياد: الشارع هو أفضل مدرسة. مهما بلغت معارفنا النظريّة، فإننا لا نتعلم إلا من الشارع والناس.

عباس: هل هذه "المدرسة" هي التي نمّت حسّ التمرّد لديك، وبلورت في وقت مبكّر وعيك السياسي؟

زياد: لا أعرف تماماً هل نسمّي ذلك وعياً مبكّراً، حسّاً سياسيّاً، أو نزعةً إلى التمرّد والعصيان. أذكر أنّني ذات يوم قمت بإضراب وحدي في مدرسة "الجمهور". كانت كل المدارس مُضرِبةً، وعلى رأسها، طبعاً، ثانوية "رمل الظريف" الرسمية التي اشتهرت آنذاك بدورها الرائد في التحرك الطلابي. ولم يكن من عادة مدرستنا -كما تعرف- المشاركة في الإضرابات. لكنّني حاولت أن أقنع صفّي على الأقل بالإضراب، فلم يتضامن معي سوى تلميذ واحد هو نفسه الذي أصبح عسكريّاً. عندها أضربت وحدي، وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة قصدت جريدة "النهار" ومعي بيان كتبته أنا باسم "طلاب مدرسة الجمهور"، ويعلن إلتحاق طلاب مدرستنا بحركة الإضراب، مع العلم أنّ ذلك كان مخالفاً للحقيقة. كان ذلك أيّام خلاف غسان تويني مع الرئيس سليمان فرنجية. فأصبح صاحب "النهار" رمزاً للحركة الطلابيّة.

عباس: كان وزير التربية يومئذ؟

زياد: نعم وزير التربية. هكذا قمت وحدي بالإضراب. أضربت المدرسة رغماً عنها. كان هناك سجلّ في الصف، يتوجّب علينا، عندما نغيب، أن نذكر فيه سبب هذا الغياب، مثلاً تقرير من طبيب يقول إنّ معك حصوةً تحركت عليك ومنعتك من المجيء. احترت ماذا أكتب؟ تسألني هل أعلمت أبي؟ كيف أعلمه وهو في غير دنيا، يلحّن ويظلّ يلحِّن. كتبت: "J'ژtais en grڈve". كنتُ مضرباً. ناداني الناظر وهو قبطيّ مصري يتكلم الفرنسية. تأمّل كيف ستكون حاله في هذا الجوّ، قال لي: "أنت وحدك "En grڈve" والمدرسة كلها فاتحة. أعطيك أول إنذار، والآن أدخل إلى الصفّ"، وكان هذا بالطبع فاتحة الإنذارات.

كانوا كلما زار المدرسة سفير أو ما شابه ينادونني ويقولون لي: "هذه هي النوتة. تعال اعزف هذا النشيد الوطني أو ذاك". كان ذلك يسرّني، فأنا أعزف بينما الطلاب يكابدون ويعانون في الصفّ. ومع ذلك وجه لي الاستاذ إنذاراً! قال: "كيف تُضرب. هل يضرب إنسان وحده؟". أجبته: "لكن البلد كلها مضربة. بنيتم هذه المدرسة على رأس التلة، وهي تعلو 600 متر عن سطح البحر، وأبقيتمونا هناك منقطعين عن العالم كالمعوقين". وفي مرّة ثانية طالبنا أن تكون المدرسة مختلطة. استجوبونا، وعرفوا أنني وراء الإضراب، فأُعطيت "آخر إنذار".

حاول زياد الرحباني الانضمام للحزب الشيوعي اللبناني، لكن طلبه رُفض، حيث فضلوا أن يكون مناصراً لهم على أن يكون عضواً فاعلاً، "قالوا رح تفيدنا أكثر وأنت خارج الحزب" بكلماته.

عباس: صارت عندك في الوقت نفسه مشاريع إضراب وعلمانية وبنات؟

زياد: نعم، نعم (ضحك). من هناك بدأت.

عباس: من أين جلبت هذه الأفكار؟ من قراءاتك؟ من إحساسك؟

زياد: كنت أقرأ. أكيد.

عباس: ماذا كنت تقرأ؟

زياد: يعني...

عباس: الصحافة؟

زياد: بدأنا نقرأ "جرايد". كنت الوحيد الذي يقرأ ومعي الطالب الآخر.

عباس: هو نفسه الذي يتكلم بالعربية؟

زياد: نفسه.

عباس: كنتَ مسيّساً ومشاغباً، ألم يجعلك هذا محبوباً من الطلاب؟

زياد: كانوا يشتكون عليّ. أصحابك في الصف نفسه يرفعون تقارير عن كلّ ما فعلته. صاحبك الذي تمازحه وتلاعبه في الفرصة، يدلّ عليك، يرفع إصبعه ويقول: "فلان عمل هيك"، بدل أن يتضامن معك، ويستر عليك.

عباس: كل هذه التجارب مع أولاد الذوات، مع التحيّز الواضح في مدرستك، أثّرت فيك حتماً... وأنت تستعين بها في مسرحك؟

زياد: لا أزال حتى الآن عاجزاً عن لفظ الـ"إغ" اللعينة هذه. تعرفت إلى فرنسيين كثر، لطفاء ولا يجدون مشكلةً في أن ألفظ الراء راءً. لماذا كانت هذه مشكلة عندهم؟ تتكلم مع مهندس صوت فرنسي فيفهم عليك. تكتب له "فاكس" فيفهم عليك. إنّ أكره ما يكرهه الأجانب هو أن تحاول تقليدهم. كم أحبّوا خوليو إيغليزياس، لأنه لا يبالي باللفظ الفرنسي. هذه هي صرعته وحدها. وهذا أكثر ما أحبّه الفرنسيون فيه.

عباس: يقودنا هذا إلى "مسألة اللغة": هل كانت علامةً فارقةً بين فئتين ومجتمعين في لبنان؟

زياد: بالضبط.

عباس: في المدرسة كانوا يتكلمون الفرنسية، وفي البيت كنت تستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية كما ذكرت في إحدى المقابلات التلفزيونيّة. قلتَ إنك كنتَ تسمع كلاسيك وتشرب شاياً على الترويقة. والأرجح أنك لا تحبّ الاثنين. كيف كان جوّك الموسيقي في البيت؟

زياد: أبي كان يسمع أعمال الرحابنة الموسيقية، أو بعض الموسيقى الشرقية. لم يكن يحبّ الموسيقى المصرية. عندما رغبت في سماع سيد درويش لم أجد شيئاً من أعماله في البيت. حين غنّت فيروز "زوروني كل سنة مرة"، سألت لماذا لا نستمع إلى الموسيقى المصريّة في البيت؟ فكان ردّ عاصي قاطعاً: "هذا كل الموسيقى المصرية والباقي مرض".

عباس: كل الموسيقى المصرية كانت بالنسبة له "مرضاً"؟

زياد: كان يحبّ سيد درويش، لكنه يجد غناء أم كلثوم مرضاً. لم يكن يطيق أغنيةً تستمرّ ساعةً كاملة. وربّما كان محقّاً، فأنا لا أطيق أغنيةً تستغرق كلّ هذا الوقت.

عباس: ماذا كنتم تسمعون إذاً؟

زياد: الموسيقى الكلاسيكية بشكل أساسي كما ذكرت.

عباس: كيف بدأت تمرّدك الموسيقي في البيت؟ ما الذي اجتذبك في البداية؟

زياد: اجتذبتني الموسيقى البرازيلية، "السامبا".

عباس: مَنْ مِنَ الكلاسيكيين اجتذبك؟

زياد: رخمانينوف.

عباس: ومن سواه؟

زياد: أحبّ تشايكوفسكي. أحبّ كثيراً شوبان وفرانز ليسْت. ومن الفرنسيين أحبّ برليوز.

عباس: ألا تحبّ بيتهوفن؟

زياد: لا. أحببته في البداية.

عباس: ألا تحبّ سترافينسكي مثلاً؟

زياد: بلى طبعاً. لكن موسيقاه فيها "عجقة". أنا لا أحبّ العجقة في الموسيقى.

عباس: وخارج إطار الموسيقى الكلاسيكيّة، ماذا عن ظاهرة "البيتلز"، وقد طبعت المرحلة التي نشأت فيها؟

زياد: أحبّ "البيتلز" طبعاً، لديهم أغنيات أحبّها كثيراً. أعزف الآن أغنيات لجون لينون. أهميتها في كلامها. لحنها بسيط جداً. هذا ما فتن الناس.

عباس: أنت أيضاً تحاول أن تضع ألحاناً بسيطةً لكلمات مميزة؟

زياد: هذا ما أحاول أن أفعله دائماً.

عباس: و"الجاز"، ماذا تحبّ من "الجاز"؟

زياد: كل "الجاز" الحلو أحبّه. بعض "الجاز" الجديد لا أحبّه. يكاد أن يتحول إلى "روك".

عباس: ألا تحبّ "الروك"؟

زياد: أعوذ بالله. يقولون إنه تعبير عن رفض المجتمع وأشياء أخرى لا أعرفها. يستطيع المرء أن يرفض من دون أن يحطّم لك جمجمتك. في كل حفلة "روك" يسقط أربعة أو خمسة قتلى. يدوسون بعضهم بعضاً. حفلة "الروك" تضمّ بضعة آلاف، وهم يحاولون أن يسيطروا على الجوّ بقوة الصوت لا بفحوى الأغنية وجمال الموسيقى. ينصبون أعمدةً من المكبّرات الصوتيّة لتدوّي أصواتهم. لا أطيق "الروك".

عباس: ألا يجعلك هذا تبدو وكأنّك غير معاصر… متخلّفاً عن المرحلة؟

زياد: لا. الغناء الجديد ألطف من "الروك".

عباس: أنت بعيد عن "الروك"، في حين أنّك الأكثر معاصرةً في الأغنية العربية. ماذا تريد أن تضع في هذه الأغنية؟

زياد: شيئاً شبيهاً بموسيقى أمريكا اللاتينية وموسيقى السود. السود لا يعزفون "الروك". موسيقى السود التي تأثرتُ بها تسمّى "فانغ" و"سول". السود يرقصون على أنغام "الفانغ"، لكن النغمة تبقى بطيئة. يقرعون الأرض ويخبطون بأقدامهم لكن ليس لموسيقاهم هذا الضجيج الذي لـ"الروك".

عباس: قلت مرةً إنّك لا تنتج موسيقى إلاّ على الطلب؟

زياد: تأتيني جملة موسيقى، فأسجّلها، أي "أنوّطها"، وأتركها، ولا أشتغل عليها إلاّ إذا كانت فيها جدوى. هل تريدني أن أكتب وأرمي في الدرج للتاريخ؟ شو بدّي بهذه القصة؟ لا يعنيني التاريخ، فأنا أعيش كل يوم بيومه. إذا احتاج أحدهم إلى موسيقى، وراقته هذه الجملة أُكملها أو أشتغلها. إذا لم ترُق لأحد أُهملها. أما أن أؤلف عملاً كاملاً وأطويه في الدرج فهذا ما لا أفعله.

عباس: إذا كنت تكتب موسيقى على الطلب، فلا بدّ أنّ شعوراً بأنك لا تحقق ما تريد يطاردك؟

زياد: أكيد. إذا كنت تعثر على جملة ولا تكملها، كيف يمكن لك أن تحقق ما تريد؟

عباس: لماذا إذاً تستمرّ هكذا؟

زياد تحتاج الموسيقى إلى إنتاج. رأس المال هو الذي يقرر إذا كانت تستحق أن تخرج إلى السوق.

عباس: تحسب حساب المنتج ورأيه؟

زياد:أعمل للمنتج حساباً. لكن من قال لك إنّ عنده رأياً؟ ليس له رأي، ما يهمّه أن تروج الموسيقى.

عباس: هل تصنع موسيقى تعرف أنها تهمّ المنتج؟

زياد لا. لا أفكر في ذلك.

عباس: تصنع الموسيقى التي تحبّها؟

زياد نعم، وبعد ذلك أعرضها على المنتج.

عباس: لماذا دخلت من الموسيقى البرازيلية لا سواها؟ لماذا لم يجذبك "التانغو" مثلاً؟

زياد: "السامبا" فيها حياة حتى لو لم تكن صاخبةً، فيها حياة حتى وهي منخفضة. في "التانغو" حزن كثير وندب.

عباس: ماذا عن "الجاز"؟

زياد: "الجاز" وحده تخطّى الموسيقى الكلاسيكية. لو فتحت أيّ قاموس للموسيقى، لوجدت بروز مدرستين متوازيتين: "الجاز" والموسيقى الكلاسيكية. إنها موسيقى ذات قيم، وليست محض ارتجال. التقسيم يعني أن يرتجل العازف، لكن على النغمة الرئيسية المعدّة سلفاً.

عباس: موسيقاك ليست صاخبةً على كل حال؟

زياد: أبداً.

عباس: ماذا تريد أن تصنع في الموسيقى؟

زياد: أحاول أن أؤلف موسيقى شرقيةً أحملها للعالم. الغرب هو الذي يصنع موسيقانا الآن ويحملها إلينا.

عباس: وماذا تريد أن تصنع في هذه الموسيقى الشرقية؟

زياد: أريد لهذه الموسيقى أن تتمكّن من الوجود من دون طبلة. البيانو آلة لكل الشعوب. سيد درويش يؤلف للبيانو وكذلك رخمانينوف. الرحابنة استبدلوا الطبلة ببيانو ايقاع. سجّلوا دقّات طبلة، لكنهم جعلوها منخفضةً إلى حدّ لا تكاد معه أن تُسمع في الأغنية. يصلح البيانو لكلّ شيء وانطلاقاً منه يسعنا أن ننقل موسيقانا الشرقية إلى كل العالم. ليس ضرورياً أن يكون هناك عود كي تكون الموسيقى شرقيةً.

عباس: حين تقول موسيقى شرقية ماذا يخطر ببالك؟ التجويد مثلاً؟

زياد: لا.

عباس: ماذا إذاً؟ موسيقى الخليج، الفولكلور اللبناني، الأغنية العراقية، سيد درويش، أو عبد الوهاب...؟ ماذا تقصد بالموسيقى الشرقية؟

زياد: تسمع غناء زكريا أحمد. هل يمكنك القول إنه ليس جميلاً. لكن هذا ليس وحده الموسيقى الشرقية. هناك مدارس واتجاهات وحساسيات كثيرة، وليس ضرورياً أن تلغي بعضها بعضاً.

عباس: هل أفهم أنك أقرب إلى الغناء الشعبي منك إلى ما يسمّى الطرب الأصيل؟

زياد: لا أحبّ كثيراً الأغنية الطويلة. لا أحتمل أغنيةً تستغرق ساعةً وربع الساعة. لطالما لاموا سيد درويش على الطقاطيق كأنّها تهمة، لكنّ أحداً لم يستطع أن يصنع أغنيةً كـ"زوروني".

زياد: "كان أبي يسمع أعمال الرحابنة الموسيقية، أو بعض الموسيقى الشرقية. لم يكن يحبّ الموسيقى المصرية. عندما رغبت في سماع سيد درويش لم أجد شيئاً من أعماله في البيت. حين غنّت فيروز "زوروني كل سنة مرة"، سألت لماذا لا نستمع إلى الموسيقى المصريّة في البيت؟ فكان ردّ عاصي قاطعاً: "هذا كل الموسيقى المصرية والباقي مرض"

عباس: من تحبّ غير سيد درويش وزكريا أحمد؟

زياد: أحبّ كيف يغني محمد عبد المطلب، أحسّه يؤدّب الناس.

عباس: هل تحبّ الموسيقى الخليجية؟

زياد: أحبّ الموسيقى الكويتية. فيها إيقاعات لا يعرف سواهم أن يعزفها. عندما غنّت فيروز في الكويت، اصطحبت معها موسيقيين كلّ منهم يعدّ نفسه معلّماً في فنّه. بعد أن عزفوا "عودك رنّان"، صعد على المسرح أربعة كويتيين ومعهم مزاهر، عزفوا على المزاهر. سمعوا الأغنية مرةً وعزفوها. سيّد الطبلة الذي يؤخذ برأيه في التلفزيون، ويفتي بما يصلح ولا يصلح، تعثّر أيضاً مثل الآخرين الذين سمعوا الكويتيين. هل تعلم أنّ إيقاعات الموسيقى الكويتية قريبة كثيراً من الموسيقى البرازيلية؟

عباس: أنت متأثر بالموسيقى الشعبية لشعوب شتى؟

زياد: في آخر شريط لنا تجد أثراً للموسيقى التركية والكردية والأرمنية.

عباس: أين تقع التجربة الرحبانيّة من هذا كله؟

زياد: الرحابنة اعتمدوا على التراث اللبناني. أنا متأثراً جدّاً بالبلقان.

عباس: في شريط "بما إنو" مواويل "عتابا"، تحاكي من خلالها بطريقة ساخرة العتابا التقليدية. أما على مستوى اللحن فلم تقُم بالمقاربة النقديّة بالدرجة نفسها.

زياد: لأنّ العتابا هي هكذا. هذه هي المادة التراثية الوحيدة التي تضمّنها الشريط. هكذا تقال العتابا، كيف تريدها أن تقال؟ لو كان مارسيل خليفة هو الذي فعل ذلك لعدّها عتابا سيمفونية!

عباس: في الشريط أغنية جميلة عن شخص يحسب نفسه "أفلاطون"؟

زياد: أعجبتك هذه، على ما يبدو!

عباس: كثيراً، وجدتها أجمل أغنية في الشريط.

زياد: وأنا أيضاً أفضّلها.

عباس: لكن "عياش" جميلة أيضاً، "تلْفَن عيّاش، كذّب عيّاش".

زياد: هذه عادية، ولا تقول جديداً.

عباس: ما هو الفرق بين أغنية لك وأخرى لعبد الحليم حافظ مثلاً؟

زياد: لا أحبّ صوت عبد الحليم، ما أحبّه لديه هو أنّه اهتمّ بالموسيقى، بالأوركسترا والتوزيع. في الأغاني العربية لا تجد عادةً أيّ اهتمام بالتوزيع. أم كلثوم مثلاً غير موزّعة، فالفرقة الكبيرة التي تراها خلفها لا تفعل سوى أن تعيد النغمة التي تؤديها. حاول عبد الحليم أن يوجد فرقةً فيها هارموني وآلات نفخ. تلك هي ميزته، لكنني لا أحبّ صوته.

عباس: اخترت بالمصادفة عبد الحليم حافظ حين سألتك عن الفرق بين أغنية لك وأخرى له. ما يهمّني هو أن أعرف أكثر ماذا تريد من الأغنية؟ أنت قطعاً لا تفكر في أن تضع أغنيةً كأغاني عبد الحليم.

زياد: هذا سؤال لا أعرف كيف أجيب عنه.

عباس: في أغانيك سخرية ومزاح ونكتة سوداء، لكن ليس فيها ألم ظاهر؟

زياد: تقصد أنها لا تحتوي على نعي.

عباس: ما من نعي؟ ما من رثاء للذات؟

زياد: هذا فرق إذا شئت بيني وبين عبد الحليم. لو تكلمت عن نكبة يبقى لديّ إحساس بأنّ الحياة جارية، مستمرة. لا "إني أغرق، أغرق، أغرق".

عباس: هل من أثر لـ"الجاز" في ذلك؟

زياد: ربّما. السود يأخذون الأمور هكذا. يعيشون الحالات المؤلمة كثيراً لكنّ الحياة مستمرة.

عباس: حدّثنا عن تجربتك في الحياة، عن علاقتك بالشعب؟

زياد: عندما غادرتُ بيت أهلي في سنّ صغيرة، بدأت التعرف على الحياة. في البيت كان كل شيء يأتيني بلا جهد، ولا أعرف ما يصلني بالناس وبالعالم. لم أكن كما قلت لك أدري الفرق بين السرفيس والتاكسي، فلدينا في البيت سائق! عندما رحت أنزل إلى ما كان يسمّى "البلد"، إلى الأسواق: صرت أرى ما لم أكن أراه في حياتي ومحيطي، والمحيط الذي أراد أهلي أن يحبسوني فيه. في المدرسة كما قلت لك، مرّوا سريعاً بالقرآن، ومرّوا أسرع على ماركس... لكننا أمضينا ثلاثة أسابيع ندرس "مشروع مارشال"! مَرّوا بماركس مرور الكرام، ورحت أنا أبحث عن كتبه. عندما نبشت فيها وجدتُ أشياء أفهمها وأخرى لم أفهمها. عليك أن تكون اقتصادياً لتفهم رأس المال، لكن الكتب الأخرى لا تحتاج إلى تعمّق في هذا العلم لفهمها.

هكذا بدأت أرى. يكفي أن تجلس في حديقة الصنائع، من وقت فتحها إلى وقت إغلاقها وتراقب الناس كي تتعلّم الحياة. تلاحظ البلد كله. كنتُ أنزل من الأوتوكار المدرسي حيث يجب أن أنزل، أستقلّ السرفيس وأمضي في سبيلي. أعيش وألاحظ وأطالع. تسطّر تحت جمل تظنها مركزيةً، ثم تعود فتقرأ الكتاب كله. جمل لماركس، لينين، تروتسكي رحتُ أقرأها، وأسأل إذا كان ممكناً لهذا الكلام أن يغدو حقيقة؟ أعرف أنها نظرية مثالية، مثالية أكثر من الدين. فالشيوعية لا تتحقق إلا إذا ألغيت النقود. وإذا أُلغيت النقود، انتفت الحروب وعاد الناس إلى المقايضة. هكذا فهمتها، ولا أعرف إذا كان فهمي صحيحاً.

عباس: كنت تلاحظ الناس؟ أو تعايشهم؟

زياد: من قبل كنت أعايش الناس، أما الآن فلا أستطيع.

عباس: لماذا؟

زياد: نكبتني الشهرة. صرت إذا نزلت إلى الشارع لأشتري علبة سجائر، أجد عدداً من الأشخاص في طريقي، كلّ واحد منهم يريد أن "نقف عشر دقائق معاً". لماذا؟ كلّ ما يريد أن يقوله هو أنه يحبك كثيراً، وأنك عبقري. اللعنة على العبقرية إذا كانت هذه نتيجتها. إذا جعلتك تنفصل عن المجتمع.

زياد: "نكبتني الشهرة. صرت إذا نزلت إلى الشارع لأشتري علبة سجائر، أجد عدداً من الأشخاص في طريقي، كلّ واحد منهم يريد أن "نقف عشر دقائق معاً". اللعنة على العبقرية إذا كانت هذه نتيجتها. إذا جعلتك تنفصل عن المجتمع".

عباس: أنت متضايق من الشهرة إلى هذا الحدّ؟

زياد: يعاملك الناس كأنك متفرّغ لهم كل الوقت.

الحلقة الثالثة

زياد الرحباني انقطع عن الشارع، مع أنه مادة وحيه الأولى، وهو حذر تجاه الناس جميعاً. هذا ما نكتشفه في الحلقة الثالثة والأخيرة، من الحوار مع الرحباني الابن، وتدور حول قناعاته السياسية وفهمه للكوميديا و... علاقته بالنساء. وإذا كان زياد يرى أنّ الضحك "أفضل ما في الحياة"، فإنّ ذلك لا يمنعه من التشاؤم بالمستقبل: فالحرية غير ممكنة في العالم، وفي لبنان "ما عاد في وسع أحد أن يغيّر شيئاً أو حتى أن يطمح إلى ذلك".

وقد يفاجأ القارئ بنظرة الفنان الى المرأة التي تبدو لديه موضوع ريبة دائمة، أو يُدهش من تفضيله "الجيش على كل الأحزاب".

عباس: من هم الناس الذين تعرفت إليهم في الشارع؟

زياد: الناس العاديون، بشكل عام. الفئات الشعبية. لم أحضر في حياتي حفلةً رسميةً واحدة. ولم أحضر كوكتيلاً إلا على شاشة التلفزيون. في حفلة كهذه أرتبك كثيراً، ولا أعرف ماذا أفعل. ثمة كذب كثير، ووقت لا تعرف بأيّ كلام تملؤه. هذه الاحتفالات لا تهمّني، ولا يهمّني أهلها. وأنا الآن، على كل حال، انقطعت عن بقية الناس. انقطعت عن الشارع. الناس لا يعرفون أنك تحتاج إلى وقت لتعمل. أهلاً أبو الزوز. أهلاً أبو الزيز! يظنون أنّ المسرحية تُكتب في عشر دقائق، والأغنية في دقيقتين. "هنالك وقت، لم لا تجلس قليلاً؟".

عباس: ما الذي شدّك إلى "الشعب"؟ هل هو تعاطف أخلاقي مع "المحرومين"؟

زياد: أدلر يقول إنّ عقدة الذنب تولد باعثاً للخلق والعطاء. كنت أرى نفسي مرتاحاً في البيت، وأنظر من النافذة فأجد البائع ينهض فجراً لتوزيع جرائده، فأحسّ أنه لا يحق لي أن أكون ممدداً في فراشي، هناك من يأتيني بالإفطار ويسألني إذا كنت أفضّل هذا الصنف أو ذاك... ولعلّ عقدة الذنب هذه رافقتني، ودفعتني إلى التعويض عن نقص ما لديّ. مع العلم أنني أنحدر من هؤلاء الناس، وأنتمي إليهم.

عباس: ألم تجتذبك في حياة الناس العاديين أشياء محددة، كسلوكهم ولغتهم وتعابيرهم...؟

زياد: طبعاً، يتعاطون مع الحياة بعفوية، وبشكل طبيعي. لو بقي الكاتب أو الفنان جالساً خلف مكتبه طوال العام، باحثاً عن "خبرية"، عن حكاية، لما وجد شيئاً يُذكر بالمقارنة مع ما تحفل به الحياة اليومية من حكايات.

عباس: لغة الشعب فتنتك أيضاً؟

زياد: أنا أستعير الكثير من لغة الناس، وأغرف من قاموس الحياة اليومية. ثم يذهب الناس إلى المسرح ليسمعوا ما أخذت منهم، ويضحكون كما لو كنت أنا مؤلفها ولا يدرون أنه كلامهم! لو أستطيع لحملت جهاز تسجيل طوال النهار، ودرت به طول النهار لأسجّل كلام الناس. فالذاكرة لا تكفي. هناك طبعاً من يرى أنه ليس مسرح ابتكار، بل غارق في الـ"Naturalisme"، يعني واقعية.

عباس: طبيعية؟

زياد: طبيعية نعم. ثمة نقاد يقولون إنّ هذا الرجل لا يؤلّف. إنه ما يحكيه الناس. مجرد نقل.

عباس: لغة الناس تتضمن أيضاً حيلهم وخدعهم.

زياد: لا يمكنك أن تعرف المحتال، إلا إذا تمرّست بلغته.

عباس: لكنك تعرفت إلى الناس في الحرب وكانوا في أسوأ صورهم.

زياد: بعض ما تعلّمته، تعلّمته في الحرب. لكن الجزء الأساسي سبق الحرب. كانت الحياة عند ذاك طبيعيةً والناس طبيعيين.

عباس: إذا قارنناك بالمدرسة الرحبانية وجدنا أنّ عملك يصدر من تحت، من واقع مباشر، فيما عمل أهلك يأتي بمعنى ما من فوق، من مجتمع خيالي؟

زياد: أنت تقرر ذلك.

عباس: لا تجيب عن هذه النقطة، مع أنك خصصت مسرحيةً كاملةً لها!

زياد: لكنك تستطيع أن تقدّر ذلك أفضل مني. أنت تلاحظ من بعيد.

عباس: ألم تشتمل مسرحية "شي فاشل" على الفكرة نفسها؟

زياد: في "شي فاشل" نقد لصورة الضيعة الوهمية.

عباس: والموجودة جزئياً في أعمال أهلك؟

زياد: نعم.

عباس: لنعد إلى الماركسية، ألم تؤثر فيك الهزّات التي أطاحت الشيوعية؟

زياد: يا أخي، لم أكن مع تروتسكي في مقولة "الثورة الدائمة"، إنما يظهر أنها صحيحة. عاد الشيوعيون وصعدوا بسرعة.

عباس: وترك ذلك كثيراً على حد علمي؟

زياد: العالم لا يستطيع أن يمشي على قدم واحدة. الحمار تحمّله بطيخةً على جانب واحد فلا يمشي. لا يمشي إلا إذا حمّلته بطيخةً أخرى على الجانب الثاني ليجد توازناً كافياً. هذا الحمار، فكيف البشر؟ هل يُعقل أن تكون قوة عظمى وحدها قيمة على العدالة الكونية فتقرر وحدها متى يجب أن تتدخل ومتى لا يجب، ولا تجد من يحاسبها أو يواجهها ويقول لا؟

عباس: في مسرحيتك "فيلم أمريكي طويل" نقد مفصّل ومتماسك لخطاب "الحركة الوطنية" يومذاك. أظهرت تناقضات الخطاب "اليساري-الوطني" وتنبّأت بانهياره.

زياد: كان الشيوعيون أضعف أطراف الحركة الوطنية.

عباس: لكنهم مع ذلك كانوا محرري، أي كُتّاب، الحركة الوطنية!

زياد: كانوا يكتبون لغيرهم، لكن الماركسية تفترض النقد الذاتي.

عباس: هل تعدّ "فيلم أمريكي طويل" نقداً ذاتياً؟

زياد: نعم.

عباس: هل أنت عضو في الحزب الشيوعي؟

زياد: لست حزبياً.

عباس: برأيك أو برأي الحزب؟

زياد: هم لا يريدونني في الحزب.

عباس: يفضّلون أن تبقى مناصراً؟ ذلك أفيد لهم؟

زياد: ذلك بالضبط ما قالوه لي. قالوا تفيدنا أكثر وأنت خارج الحزب.

عباس: ألا يزال عندك أمل في الشيوعية؟

زياد: عندي الآن أمل في الصين. الصين لا تزال صامدة.

عباس: لكن الصين لم تحافظ من التجربة الشيوعية إلا على الديكتاتورية.

زياد: يا أخي لا مجال للحرية في هذا العالم.

عباس: هذا تصريح رهيب.

زياد: هل تظن أن في أمريكا حريةً؟ في أمريكا يقولون لك تكلّم على هواك، لكن إيّاك والتفكير في تغيير أيّ شيء. يتركون للناس أن يتكلموا. أمريكا "هايد بارك" كبير ليس إلا. أنا لا أقول أنني لست مع الحرية. أنا مع الحرية، لكن "الحرية" كلمة: إنها في رأسك، وفي أخلاقك، لا في المجتمع. لا يمكنك أن تجد مجتمعاً حرّاً.

زياد: "أحبّ الموسيقى الكويتية. فيها إيقاعات لا يعرف سواهم أن يعزفها. عندما غنّت فيروز في الكويت، اصطحبت معها موسيقيين كلّ منهم يعدّ نفسه معلّماً في فنّه. بعد أن عزفوا "عودك رنّان"، صعد على المسرح أربعة كويتيين ومعهم مزاهر. سمعوا الأغنية مرةً وعزفوها. سيّد الطبلة الذي يؤخذ برأيه في التلفزيون، ويفتي بما يصلح ولا يصلح، تعثّر أيضاً مثل الآخرين الذين سمعوا الكويتيين"

عباس: ماذا قرأتَ في الماركسية؟

زياد: كل مختارات لينين.

عباس: المجلّدات الستة الصادرة عن "دار موسكو"؟

زياد: كلها ومسطّر تحت الذي وجدته مهمّاً منها.

عباس: قرأت لماركس؟

زياد: جرّبتُ أن أقرأ "رأس المال" فوجدت أنك تحتاج الى إلمام بعلم الاقتصاد لتفهمه، لا يزال عندي. وبين حين وآخر أحاول أن أفهم منه شيئاً.

زياد: ماركس هو الذي يقول إنّ التاريخ يكرر نفسه، لكن على شكل مسخرة.

عباس: تعرف جيّداً كيف تنتقد "الحزب". لكنك تبقى وفيّاً له. أتساءل إذا كنت بحاجة إلى حزب. ابن تربّى في بيت مزعزع يحتاج إلى سند كالحزب؟

زياد: قلت لك إنني قدّمت طلباً للحزب لكنهم رفضوه. أحبّ أن أكون عضواً. ليس في قدرتك أن تعمل وحدك، لا بدّ لك من مجموعة. لكن المجموعات فرطت كلها، والحزب الشيوعي آخر ما استطاعوا فرطه.

عباس: أغانيك السياسية تحمل رسالةً مبسطةً وجامدة. أما أغانيك الغرامية فـ"حقيقية" أكثر.

زياد: هل ترى ذلك في الشريط الجديد "بما إنّو"؟

عباس: لا. في كل أشرطتك. ما أن تتناول موضوعاً سياسياً حتى يتحول إلى درس وبيان مطلبي. "أنا مش كافر" مثلاً.

زياد: هل تجد حقاً أنّ هذه الأغنية مبسطة؟

عباس: تبقى أقلّ دفئاً من الأغاني العاطفية على الأقل. وحتى في شريطك الجديد "بما إنو" نجد هذه المفارقة؟

زياد: هذا الشريط ليست فيه أغانٍ. هناك فقط "بما إنو" التي هي عنوان الشريط. كيف يمكن تناول الواقع اللبناني الراكد والمهترئ؟ من ربح اليوم؟ ماذا ربح الناس؟ ماذا حصل؟ هل تستطيع ان تحرّض شعباً ممزقاً على الخروج من انحطاطه؟ أو حتى أن تتكلم عن زحمة السير؟ عملنا أغنية "بما إنّو كل شي نضيف/ بما إنّو شفنا عفيف".

عباس: سمعتها قبل ساعتين.

زياد: "... قلّي بسرعة نزّل مرتك، وارخي ابنك ع الرصيف". ماذا يمكنك أن تقول أكثر من هذا. ما عاد في وسع أحد أن يغيّر شيئاً أو حتى أن يطمح إلى ذلك.

عباس: كل أعمالك سلبية. لا تبدو متفائلاً ولو مرة واحدة، من "بالنسبة لبكرا شو؟"... إلى الآن.

زياد: هل ترى في هذا البلد ما يبعث على التفاؤل؟

عباس: لا، للأسف. أغاني الحب لديك قائمة غالباً على إشكال دائم، على تفاوت. يندر جداً أن نجد الرجل والمرأة على الموجة نفسها. دائماً هناك مفارقة ساخرة. في أغنية تقول: "حبّيتيني لأنّي زعلان".

زياد: "وتركتيني لأنّي زعلان"!

عباس: وهذا جميل. الحب عندك متوتر وحيّ، أكثر من السياسة.

زياد: لأنّي لم أوفّق في أيّ علاقة.

عباس: أحقاً؟ أغنياتك تنمّ عن تجربة، وتحتوي على تفاصيل مرهفة. هل تستمدّ بعضها من تجاربك الشخصية؟

زياد: بالتأكيد.

عباس: نحسّ أنّك تتكلم هنا عن امرأة عرفتها، أو تستوحي هناك من تجربة عشتها.

زياد: هذا صحيح.

عباس: في أغنياتك الحب قائم على الخلل.

زياد: المرأة تسعى إلى استقرار. ماذا تريد المرأة؟ الشهرة، المال، أو ببساطة الاستقرار؟ أن تعيش مع رجل، تربّي أولاده وتطبخ له؟ هذه امرأة هنيئة ولذيذة. لا تسألك أين كنت. لكن هل تريد مثل هذه المرأة الهنيئة كما يسمّونها في الضيع؟

عباس: هل هي موجودة؟

زياد: نعم. هل حضرت فيلم بوب فوس All that Jazz "كل هذا الجاز"؟

عباس: أكثر من مرة. لماذا؟

زياد: أنا حضرته عشر مرات. في المرة الأولى حين رأيت البطل بدأ يفرك بيديه خرجت من الصالة. توترت لأنّ هذا يحدث معي أيضاً. دخّنت وعدت إلى الصالة، في الفيلم امرأة خيالية تظهر للبطل. هذه امرأة لا تجدها، وإذا وجدتها لا تعرف تماماً ماذا تريد منها. ماذا تريد هي منك. هل تريد اسمك وشهرتك. أريد امرأةً تحبني لنفسي لا لاسمي. تريد امرأةً تحتملك.

زياد: "قلّي بسرعة نزّل مرتك، وارخي ابنك ع الرصيف". ماذا يمكنك أن تقول أكثر من هذا. ما عاد في وسع أحد أن يغيّر شيئاً أو حتى أن يطمح إلى ذلك؟".

عباس: ماذا تحتمل فيك؟

زياد: عندي مشكلة مع النساء. إذا شئت أن ندخل في التفاصيل، أسأل دائماً ماذا تريد المرأة مني؟ تقول لك أريدك وحدك، ولا يهمّني كيف يراك الناس. لكنك تبقى مع ذلك في شك... وتروح تُراقب. وقد تمضي سنوات قبل أن تكتشف الحقيقة. المرأة داهية. أبسط امرأة داهية، تقول لك أحبّك لذاتك. لكنك تحتاج إلى سنوات لتعرف من التفاصيل اليومية أنها تكذب. هناك شيء يدعوك دائماً إلى التشكيك. هذا الموضوع دائماً ملتبس. تقول لستُ جميلاً، يعني لست جان بول بلموندو ليفتنها شكلي. فماذا جذبها إلي الآن، إن لم تكن شهرتي؟ تراها تظن أنني ثري؟ هذه أسئلة تظلّ تنغل في رأسي. تعيش معها والسؤال في رأسك، وتروح تحاول أن تتحقق منها. لكنك لا تتأكد من شيء، لا تصل إلى شيء.

عباس: هل تعتقد أنّ للجو العائلي القلق والمضطرب الذي ترعرعتَ فيه، علاقةً ما بإحساسك هذا؟

زياد: من دون شك. تجربتي في العائلة هي التي جعلتني أهجر البيت. وزواجي الفاشل الذي انتهى بطلاق، كل هذا جعلني "مشخشباً" متوجساً. كيف تترجمها هذه "مشخشب"؟

عباس: لا عليك، سأكتبها كما هي.

زياد: أنظُر الى أنفي وأقول، كيف يمكن أن أُعجب امرأةً بمثل هذا الأنف؟ أنظر إلى خصري، أقول هناك مئة واحد أفضل منّي. فماذا تريد هذه منّي؟ هناك نساء صادقات يأتين الى المسرح ويطلبن توقيعك، أو يقدّمن لك وردةً ويذهبن من حيث أتين. لا يطلبن منك رقم هاتف، ولا يسعين إلى لقاء آخر. النساء اللواتي يجذبنني أتعاطى معهن بحذر، واللواتي يتحرّشن بي، أتصرف حيالهنّ بحذر أيضاً. أعيش حالة حذر دائمةً، متواصلةً، إذا شئت، حيال هذا الموضوع. هل يُردنك لذاتك أو لشهرتك؟ حتى مع أصدقائي الرجال أبقى حذراً.

عباس: تحسّ هذا حتى حيال الرجال؟

زياد: أنا حذر تجاه الناس جميعاً.

عباس: هناك من يعدّونك أفضل ممثل كوميدي عربي. ما رأيك بممثل كعادل إمام مثلاً؟

زياد: عادل إمام يريد أن يلعب الذكي والأبله في الوقت نفسه. هذا صعب جداً.

عباس: كيف؟

زياد: تعطي لواحد دور أبله فيلعبه ويقنعك، يبدو "أبله" فعلاً، وتعطي آخر دور محتال، فيلعبه وتصدق أنه محتال. دريد لحام يلعب دور المحتال وحسني البرزان دور الأبله. أنا أفضّل حسني البرزان في دور الأبله، لكن دريد لحام يبقى في دوره. عادل إمام يريد أن يكون الأبله الذي يشفّقنا ويضحكنا، والذكي الشاطر الذي يلعب على الناس ويخدع الجميع.

عباس: ماذا تريد أنت من الكوميديا؟

زياد: الضحك أفضل ما في الحياة. وإذا كان له مغزى فإنّ ذلك أحسن.

عباس: أنت بين الكوميديين العرب القلائل الذين لا "يزيدونها" على الخشبة. فحركاتك قليلة ومدروسة، وأنت تقتصد في الـ"إفّيهات" الخارجية، وتبلع صوتك بدلاً من أن "تلعلع" به.

زياد: أحاول ألا أصرخ كثيراً.

عباس: الكوميديا لديك مختلفة: لا تهريج ولا صراخ ولا تضخيم ولا مبالغة مجانية... بل قدر من الهدوء وقلة الحركة.

زياد: مفهوم الكوميديا بدائي وسطحي لدى العرب بشكل عام. فالاعتماد هو على القفشات والتهريج السطحي. كما أنهم يركّزون كثيراً على أشكال وجوههم: لا بدّ أن يكون للواحد وجه قرد، كي يمثّل بوجهه الحقيقي. إنّ الكوميديين الكبار بشكل عام جذّابون في الحياة، وهذا لا يمنعهم من أن يبرعوا في فنّهم.

عباس: كيف تنظر إلى الكوميديا العربية؟

زياد: شاهدت بضع مسرحيات مصرية. المصريون يا أخي قريبون من القلب، لديهم خفّة دم. أيّ مصري تكلّمه تجده صاحب نكتة، وسريع البديهة. لكنه إذا وقف على المسرح يعلق ربع ساعة في كلمة واحدة. "قلت إيه، لأ قلت إيه، بس قلت إيه..."، والناس يجاوبونهم من الصالة، ويبادلونهم التعليقات. هل تلاحظ ذلك؟ أنا أحب الممثل عبد المنعم مدبولي، فهو يعرف كيف يسكت إذا احتاج الأمر. يصمت إذا تطلب الموقف ذلك.

عباس: معظم إنتاجك ظهر في أثناء الحرب وبعدها. مسرحك شعبي، لكنه أيضاً جدل سياسي. هل تستطيع أن تتصور مسرحاً غير سياسي؟

زياد: لا… أحسّ أن حياتي الخاصة لا تنفصل عن الوضع السياسي. حياتي العائلية والعاطفية لا تنفصل عن الموضوع السياسي. إذا لم تؤمّن قسط مدرسة ابنك الذي وضعته في مدرسة راقية 5 ملايين ليرة مثلاً، قد يهزّ ذلك العلاقة بينك وبين امرأتك. في بيروت مثلاً، ما أكثر الذين تسرّعوا في الزواج في أثناء الحرب، لأنّ الموت كان قبالتهم ولا وقت للتريث، ثم انفرطت العلاقات بالسرعة نفسها.

زياد: "عندي مشكلة مع النساء. أسأل دائماً ماذا تريد المرأة مني؟ تقول لك أريدك وحدك، ولا يهمّني كيف يراك الناس. لكنك تبقى مع ذلك في شك... وتروح تُراقب. وقد تمضي سنوات قبل أن تكتشف الحقيقة. المرأة داهية. أبسط امرأة داهية، أقول لنفسي لستُ جميلاً، ماذا جذبها إلي، إن لم تكن شهرتي؟ تراها تظن أنني ثري؟ هذه أسئلة تظلّ تنغل في رأسي لكن لا أتأكد من شيء، لا أصل إلى شيء"

عباس: في "فيلم أمريكي طويل" نقد ساخر لخطاب الحركة الوطنية والشيوعيين، في "شي فاشل" نقد للحلم اللبناني وأيديولوجيا الضيعة اللبنانية. مسرحك بعد الحرب ماذا يعالج؟ من ينقد؟

زياد: الناس.

عباس: الشعب يعني؟

زياد: نعم.

عباس: لماذا الانتقال من نقد السلطة إلى نقد الشعب؟

زياد: كنّا ننزل إلى الشارع لنتظاهر، لأنّه قيل لنا: إذا تغيرت الحكومة سيستقيم كل شيء. لكن الحقيقة أنّ التغيير يبدأ أيضاً من الناس. اكتشفتُ مع الوقت، بمعاشرة الناس، أن أبناء شعبنا لا يجتمعون إلا حول عصبية ما، طائفية، مناطقية… إلخ. أردت أن أقول لهم: إذا لم تجتمعوا حول مشروع وطني سليم، فإنّ شيئاً لن يتغير! كيف تستطيع أن تغيّر سلطةً، أو تصلح نظام حكم، إذا لم يجتمع الناس؟...

عباس: كنتّ مفتوناً دائماً بالشعب وعفوية الشعب والآن تسخر منه!

زياد: لكن الشعب فهم سخريتي. ثم إنّ نجاراً يشتغل بالكهرباء ويصوّر أعراس فيديو، لا يمثّل كل الناس. ليست كل شخصية تصعد على المسرح تعميماً للبشرية. لاحظت أنّ المشاهدين صفّقوا بشدّة، لأنهم يعانون بدورهم من تلك النماذج.

عباس: بعد الحرب تركّبت سلطات مصطنعة أحياناً، وأحياناً فظة أو سخيفة أو مدّعية أو فاجرة... وثمة حكام يحسبون أنّ التاريخ يبدأ منهم ويؤسس كلّ منهم هرمه الخاص. هذا لا يلفتك ولا يثير سخريتك؟

زياد: أنا لا أؤمن إلا بالشعب.

عباس: لكن...

زياد: عندما تنتقد، تنتقد ما أو من يهمّك. تركز على الأشياء التي تؤمن بها. لماذا تراني ركّزت على الضابط؟ لأنني أؤمن بضرورة الجيش للبنان، إذ يمكن في لحظة واحدة أن تعود الحروب الطائفية.

عباس: يبدو لي أحياناً أنك تعلّم السياسة من دون أن تكون لك معرفة بها. ألا تعلم أن الأنظمة العسكرية ليست بعيدةً عن الفساد؟

زياد: ليس هذا ما أطالب به، أنت رأيت الضابط على المسرح. كم هو نشيط ومخلص، ولا يرتشي، ولا يرضى بالأكاذيب.

عباس: كل الأنظمة العسكرية في الدول المتخلّفة تبدأ بنقد الفساد وتنتهي بتعميمه.

زياد: ليس هذا ما أتمنّاه. لكنني أفضّل الجيش على كل الأحزاب التي زعمت أنها البديلة. أفضّل الجيش إذا عرف كيف يبقى موحّداً، ويقضي على جرثومة الطائفية، لا أن تبقى هذه مكبوتةً فيه تهدده بالانقسام في أي لحظة كما حدث من قبل. المهم أن يعلم الناس كيف يقفون في الطابور، وهذا ألف باء السلوك الاجتماعي. لا أتكلم عن جيش يدبر انقلاباً عسكرياً، لكن عن جيش يقوم بدوره، يمنع الناس من إطلاق النار في المآتم والأعراس. أتكلم عن الجيش بمفهومه النظيف، وأعتقد أن العسكري هو البروليتاري الوحيد الآن.

عباس: لكن هذا الكلام غريب وخطر في منطقة تعجّ بالأنظمة العسكرية!

زياد: خطر نعم. ألم ينتهِ الحديث بعد؟ بات طويلاً.

عباس: في مسرحياتك الأخيرة لا نجد بطلاً، أو محوراً.

زياد: أردت أن أخبر أكبر عدد ممكن من قصص الناس، لهذا انتفت البطولة. بعض الناس ملّ وقال: أين البطل؟

عباس: هل يعني ذلك أنك انتقلت إلى مسرح مختلف؟

زياد: ليس بالضرورة. أنتم في الصحافة تبحثون دائماً عن الجديد. كل عمل له أسلوبه. حين أعمل أسطوانةً لفيروز، فهي لا تشبه أخرى أعملها لجوزيف صقر. قد أعود في عمل مقبل إلى قديمي، فأقدّم شخصيةً محورية. لو قللوا من الصحافيين لغدت الصحف أنصع وأكثر بياضاً، ولصار في وسع ميشال المر أن ينشر صورة بنايته على صفحة كاملة.

عباس: لكنك لم تسكت عن انتقادات الصحافيين لمسرحيتك ما قبل الأخيرة، "من أجل الكرامة والشعب العنيد".

زياد: أخطأت بالردّ على المقالات التي انتقدت مسرحيتي. أعترف بذلك. لم يتغير شيء بين ذاك العمل والعمل الأخير الذي تلاه. ومع ذلك تغيرت لهجة النقاد، وتبدلت مواقفهم أحياناً. ماذا حدث؟ الآن يقوم الجمهور بالدفاع عني، إذا كنت تتابع الصحف البيروتية. والمشاهدون الشباب تحديداً هم الذين يردّون على انتقادات الصحافيين.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.