رحل مساء 15 أيار/مايو الجاري، عن عالمنا، المخرج والكاتب السوري عبد اللطيف عبد الحميد. رحيله كاد يشكّل صدمةً في قلوب كل من أحبّوه وتعاملوا معه، بل أكثر من ذلك انتابت الجميع، بمن فيهم كاتبة هذه السطور، حالة من الإنكار، فكيف يمكن أن نصدق موت صاحب الضحكة الطفولية والقلب الأبيض الذي متّعنا لسنوات بإنتاجاته السينمائية ككاتب ومخرج وحتى كممثل؟

تعرفت إلى عبد اللطيف عبد الحميد، منذ فيلمه الأول "ليالي ابن آوى". كنت طالبةً في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان جميع الطلاب مثلي مهووسين بالسينما وليس بالمسرح الذي يدرسونه، ربما لأن إنتاجات السينما السورية في فترة التسعينيات كانت في ذروة نجاحها، وكانت أفلام عبد الحميد على وجه الخصوص، من تلك الأفلام الرائدة، والممتعة وحتى المضحكة برغم قساوة ما تطرحه، بل إن أهم ما ميّزها أنها تنتقد بيئتها، لنقل بيئة عبد اللطيف نفسه، وهذا ما جعلها صادقةً وقريبةً من القلوب، ليس فقط في سوريا، بل أينما عُرضت، سواء داخل الوطن العربي في المغرب وتونس والجزائر والقاهرة، أو حتى خارجه في المهرجانات العالمية.

كنت أقول له: أفلامك تشبهك في بساطتك وتواضعك وحتى خفّة دمك، فيردّ: طبعاً تشبهني لأنها خرجت مني، من روحي، أنا الذي أكتبها وتالياً هي تعكس روحي ومزاجي وعالمي ونزقي؛ تعكس حبي للحياة والناس

شخصياً، كنت أنتظر فيلمه الثاني "رسائل شفهية" على أحرّ من الجمر، لا لسبب يتعلق به كمخرج، بل بسبب الفنان فايز قزق، الذي كان أستاذ مادة التمثيل في المعهد وكان قبلها أستاذي في مادة المختبر المسرحي في سنتي الأولى كطالبة نقد. كنت قد صادفته في غرفة الأساتذة، ولا أعرف حتى اللحظة السبب الذي دفعه ليحكي لي قصة فيلم "رسائل شفهية" الذي سيلعب بطولته في أول دور سينمائي له مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد. حكى لي قصة الفيلم برمّتها، تلك القصة التي كتبها عبد الحميد بنفسه، وكانت عينا قزق تبرق سعادةً وربما إعجاباً وهو يصوّر لي شخصيته في الفيلم. كان مسحوراً ببساطتها وخفّة ظلّها.

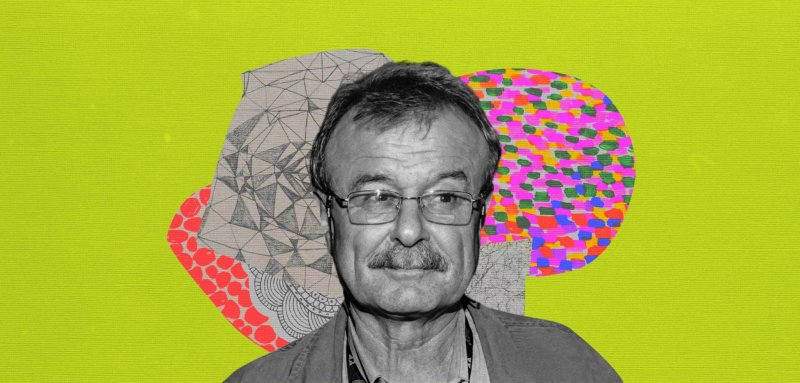

عبد اللطيف عبد الحميد

عبد اللطيف عبد الحميد

لم يطُل انتظاري كثيراً. فعبد اللطيف كعادته يعمل وينجز أفكاره بسرعة، حتى أنه يفصّل أفلامه بطريقة تتناسب وميزانية المؤسسة العامة للسينما، الأمر الذي جعله لسنوات المخرج الأكثر إنتاجاً وغزارةً، ولكنه برغم ذلك لم يتوانَ يوماً عن مساعدة من يعدّهم مخرجين مستجدّين ولكنهم موهوبون، كما فعل مراراً مع المخرج الشاب حينها جود سعيد، حين لعب في بعض أفلامه أدواراً صغيرةً لكنها مؤثرة، وكان مستشاراً في بعضها الآخر.

في أول لقاء بيني وبينه، كنت أغطّي فعاليات مهرجان دمشق السينمائي لمصلحة إحدى الإذاعات الخاصة، وأجريت معه حواراً مطولاً حول تجربته التي كنت أعرف عنها، لكنه كان فناناً عظيماً إذ ابتسم لي طوال اللقاء، واستوعب عفويتي وصغر سنّي، بل أكثر من ذلك أعتقد أن ذلك الحوار كان أحد أهم مفاصل حياتي، وربما السبب المباشر في محبتي للسينما السورية، إلى درجة أنني بعد سنوات قليلة سأنجز رسالة الماجستير في الإعلام السينمائي عن صورة المرأة في السينما السورية وعلاقتها بالواقع، وبطبيعة الحال ستكون أفلامه على قائمة ما قمت بدراسته وتحليله.

بعدها بسنوات قابلته لإجراء حوار معه لمصلحة إحدى المجلات الفنية. قال لي حينها: أمنيتي أن يمد الله في عمري لأنفّذ ما يدور في رأسي. تحدثنا عن أفلامه، خاصةً فيلم "قمران وزيتونة"، وأخبرني بنوع من التواضع المعهود فيه بأن أحد الأطفال في الفيلم قد أوحى له ببعض من تفاصيله، والأهم من ذلك أنه أخبرني بأن كل أفلامه وفي مقدمتها فيلمه "أيام الضجر وليالي ابن آوى"، تحمل جزءاً من حياته وطفولته وعلاقته بأسرته ولها علاقة بشكل ما بالجولان، وأخبرني أيضاً كيف أنه يكتب أفلامه بشكل مختصر حين يقدّمها للموافقة عليها، بينما بقية الفيلم وتفاصيله تكون فقط في رأسه، وأعتقد أن هذه النقطة بالأخص هي التي لم تسمح له يوماً بأن يخرج فيلماً لغيره من الكتّاب، ولا حتى بأن يسمح لمخرج بإخراج أحد أفلامه.

كيف يمكن أن نصدق موت صاحب الضحكة الطفولية والقلب الأبيض الذي متّعنا لسنوات بإنتاجاته السينمائية ككاتب ومخرج وحتى كممثل؟

بعد سنوات من الأخذ الرد والصحبة والتقرب، باتت علاقتنا أقرب إلى علاقة الوالد بابنته، فلطالما بدأ تواصله معي أو أنهاه بترحيب لا يخلو من ودّ، فيقول لي حبيبة القلب، وكان ذلك التعبير اللفظي المصحوب بتعبير حسّي أشعر به مباشرةً، يجعلني أفهم وأقدّر كل الاعتذارات التي يقولها لي حين أدعوه للسفر برفقة أحد أفلامه لحضور أحد المهرجانات السينمائية. كانت لاريسا، رفيقة دربه، مريضةً وتعاني بين الحين والآخر من ارتداد المرض عليها، وكان يخشى أن يسافر وحده وتمرض في غيابه أو تغادر الدنيا بتعبير أدق، كما أن مسألة سفرها معه كان صعبةً، خاصةً أننا نحن السوريين اضطررنا لسنوات إلى أن نسافر عن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت، وعناء السفر في البر كان يجعله رجلاً متردداً وخائفاً على صديقته وحبيبة الروح لاريسا، التي كانت شريكته في معظم أعماله السينمائية، تصمم له الملابس، والتي أحبها كما قال منذ اللحظة الأولى التي قابلها فيها في موسكو قائلاً: ما هذه الفتاة الجميلة؟ وكان لموتها منذ سنوات التأثير الكبير على حياته ونفسيته.

أذكر أنه في أحد المهرجانات العربية لم تصل لأبطاله تذاكر سفر على الدرجة الأولى، فامتنعوا عن السفر، لكنه شخصياً قال ضاحكاً: لم أطلب يوماً تلك الدرجة وحتى لم أسافر عليها. أعتقد أنني أينما جلست سأصل إلى محطتي معززاً مكرماً. كنت أقول له: أفلامك تشبهك في بساطتك وتواضعك وحتى خفّة دمك، فيردّ: طبعاً تشبهني لأنها خرجت مني، من روحي، أنا الذي أكتبها وتالياً هي تعكس روحي ومزاجي وعالمي ونزقي. تعكس حبي للحياة والناس.

ملصق "الطريق"، الفيلم الأخير لعبد اللطيف عبد الحميد

ملصق "الطريق"، الفيلم الأخير لعبد اللطيف عبد الحميد

حزن كثيراً على فيلمه "العاشق" (2011)، الذي قامت ببطولته ديمة قندلفت بجانب عبد المنعم عمايري، فالفيلم تم منع عرضه من جهات كانت تحارب في الحقيقة كل الإنتاجات الحكومية، وكان هذا الفيلم، لسوء حظه، واحداً من تلك الإنتاجات. وبرغم أن الفيلم بحد ذاته يُعدّ علامةً بين أفلامه نظراً إلى أنه يطرح موضوعاً مهماً، إلا أنه لم يلقَ الترحيب ولا حتى العروض الجماهيرية المناسبة له داخل سوريا وخارجها.

في إحدى دورات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، طلب مني أمير أباظة، مدير المهرجان، ترتيب الأمور مع عبد الحميد لزيارة المهرجان بهدف التكريم، والحقيقة أن عبد الحميد كان سعيداً جداً بهذا التكريم الذي حظي به برغم أنه تكريم خارج سوريا، لكنه قبل السفر بأيام بدأ يتردد ويخبرني بأعذار لم أكن لأقتنع بها، وحين كلّمته عبر الهاتف وأنا شبه غاضبة، كادت تلك المحادثة أن توقف قلبي حينها، لأني سمعت لأول مرة رجلاً يبكي. نعم بكى عبد اللطيف وهو يحادثني ولم يخجل من دموعه أبداً أمام ابنته أو من عدّها ابنته. قال لي: لاريسا مريضة جداً، عاد إليها المرض اللعين لذلك من الصعب أن أسافر معكم، وكان من المفترض أن يبقي المهرجان تكريمه بعد أن أرسل لنا كلمةً مسجلةً يشكر فيها إدارة المهرجان على هذا الاهتمام، لكن رئيس المهرجان قرر إلغاء تكريم كل الشخصيات التي لم تحضر في تلك الدورة.

رحل عبد اللطيف عبد الحميد جسداً، ولكنه لم ولن يرحل عنا بروحه وأفلامه ومواقفه وحتى ضحكته الطفولية التي لا تفارق فمَه، وستبقى أفلامه شاهدةً على عظمته وعلى حبّ الناس له ولها

رحل عبد اللطيف عبد الحميد جسداً، ولكنه لم ولن يرحل عنا بروحه وأفلامه ومواقفه وحتى ضحكته الطفولية التي لا تفارق ثغره، وستبقى أفلامه شاهدةً على عظمته وعلى حبّ الناس له ولها.

الجدير ذكره أن عبد اللطيف عبد الحميد خرّيج معهد السينما في موسكو 1981، عمل في مؤسسة السينما منذ عودته كمخرج مساعد مع المخرج محمد ملص في فيلم "أحلام المدينة"، ومن ثم خاض تجربة التمثيل مع المخرج أسامة محمد في فيلمه "نجوم النهار"، ثم اتجه لاحقاً إلى الكتابة والإخراج.

وفي جعبته عشرات الأعمال نذكر منها "ليالي ابن آوى"، "رسائل شفهية"، "صعود المطر"، "نسيم الروح"، "قمران وزيتونة"، "ما يطلب المستمعون خارج التغطية"، "أيام الضجر"، "أنا وأنت أمي وأبي"، "طريق النحل"، "عزف منفرد"، "الإفطار الأخير"، وآخرها فيلم "الطريق" إنتاج العام 2022، والذي فاز بجائزة الجمهور وجائزة أحسن سيناريو وجائزة أحسن ممثل من مهرجان قرطاج السينمائي، وكانت معظم أفلامه قد حصدت العديد من الجوائز.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.