لقد تهدَّمت سينما النجوم في مخيم اليرموك قبل هذا الوقت بزمن طويل. تهدَّمت نفسياً قبل أن تتهدَّم على الأرض فعلياً، فأنا لا أذكر بالضبط آخر فيلم شاهدته فيها، لكنني أتذكر الأفلام الأولى من صباي. أتذكرها بوضوح.

لكن لماذا لا أتذكر آخر فيلم؟!

صالة سينما النجوم في مخيم اليرموك

صالة سينما النجوم في مخيم اليرموك

سألت نفسي مراراً هذا السؤال، وفي الواقع لم أتوصل إلى إجابة شافية، وصرت أجد صعوبة بتكرار السؤال بعد أن شاهدت بعض الصور مؤخراً، وهي تكشف عن دمار الصالة الوحيدة التي قاومت طويلاً بعد إغلاق صالة الكرمل، جارتها الأخرى غير البعيدة عنها، وتحويلها إلى صالة أفراح. في الحقيقة هي لم تقاوم. نحن، روادها كنا نقاوم بالنيابة عنها، وهي في نهاية عقد السبعينيات، ومطلع عقد الثمانينيات كانت تتحول إلى صالة للأعمال النضالية، إذ تحتفل بأعياد التنظيمات الفلسطينية المختلفة، وهي احتفالات مأجورة بالطبع، وقد مرَّ على مسرحها قادة فلسطينيون مثل ياسر عرفات، وجورج حبش، وأبو العباس، ونايف حواتمة، وسواهم. وكان لكل تنظيم راياته وناسه ومنظروه و"فلوسه" التي كانت تغدق على احتفالات كرنفالية ساهمت بتكريس الانقسام في صفوف الفلسطينيين بأكثر مما ساعدت على توحيده.

لقد تهدَّمت سينما النجوم في مخيم اليرموك قبل هذا الوقت بزمن طويل. تهدَّمت نفسياً قبل أن تتهدَّم على الأرض فعلياً، فأنا لا أذكر بالضبط آخر فيلم شاهدته فيها

مع كل عيد انطلاقة فلسطينية من هذه الصالة كان يولد جدار نفساني جديد بين الفلسطينيين، وعلى أساسه كانت تولد توجهات وجبهات، وأفكار عصبوية جديدة، ربما ساعدت على نكسات لم يكن أولاد المخيم، والمخيمات الأخرى الذين كانوا يتقاطرون إلى سينما النجوم من أجل الاحتفالات بحاجة إليها على الإطلاق.

أحياناً يخطر ببالي أنني لا أتذكر آخر فيلم شاهدته في صالة النجوم، ربما بسبب تغييب الطقس المدني للمشاهدة نفسها، فلم تعد صالات السينما في سوريا عموماً تمتلك رونق الحياة المدنية التي فُقدت من أرجائها بالتدريج، وساعد على ذلك "عسكرة" المجتمع السوري بجميع فئاته، ومع تغوّل وسائط المشاهدة الأخرى، فقدت السينما طقوسها نهائياً، ولم تكن صالة "أبو علي صهيون"، الاسم "الفكاهي" الذي كنا نطلقه على سينما النجوم تندراً بوقوف صاحبها أبو علي عند الباب الرئيسي وهو مخمور، ويبحث بعينين زائغتين عن كل من يحاول أن يدخل خلسة دون أن يشتري تذكرة، بعيدة عن ذلك الفقد المبرح.

كان كل ذلك يحدث ببساطة بسبب الفقر المدقع الذي كان يعاني منه جيلنا، وأحياناً بسبب من رغبة الاحتفاظ بثمن التذكرة من أجل التنعم بصحن فول مدمس في مطعم "فلسطين" لحظة الخروج من عتمة المشاهدة إلى النور.

أنظر الآن إلى صورة سينما النجوم المهدَّمة في داخلي، وأحاول أن أتذكر آخر فيلم شاهدته فيها، وأفشل في محاولتي بالتذكر!.

في تلك الأيام لم يكن تأمين ثمن تذكرة شبه يومية وارداً، وكان أغلبنا يبحث عن وسائل إضافية لتأمين بعض النقود، وبخاصة نحن تلامذة مدارس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وكانت تتلخص تلك المحاولات، إما بنقل الرمل والحصى والبلوك إلى ورش البنايات الغامضة التي صارت تتناسل على أطراف المخيم، وعلى أراضي البساتين المحيطة به، وبدا واضحاً للعيان أنه في أقل من عقد اقتلعت آلاف أشجار الزيتون منها، وجرى تجفيف الكثير من الأقنية الرومانية التي كانت تحيط بهذه البساتين (المشرع–العصرونية–قناة ترانس). ولم يكن يدور بخلدنا أننا كنا نساهم دون أن ندري بتنامي هذه الآفة العقارية القيحية التي التهمت هذه البساتين دون رحمة.

لا أحد منَّا كان قد سمع باسم محافظ ريف دمشق مثلاً الذي أطلق يد أعوانه في هذه البساتين مقابل رشى كبيرة. كان علي زيود اسماً مثل أسماء كثيرة يمكن للمرء أن يسمع بها، لكن شهوة البحث عن ثمن تذكرة بائسة لمشاهدة فيلم هندي، أو فيلم ميلودرامي عن بطولات الفلسطينيين في مواجهة "الأعداء"، كانت تغطي على بصيرة مغيبة لم يكن ممكناً لأي طفل أن يمتلكها في ذلك الوقت، ولم يكن مقدراً أصلاً للكثير منّا أن يدرك أسباب هذه الفورة العقارية التي قضت على معظم الأشجار التي ورثناها بالمكابدة والمشاهدة، لولا هذا النزف الأعمى للضمير الذي كان يتسلط على أفئدتنا بالتدريج.

ملضق فيلم "إسماعيل في الجيش"

ملضق فيلم "إسماعيل في الجيش"

أنا شخصياً عملت في نقل الحصى والرمل إلى السطوح العالية مقابل بعض الليرات، وقمت ببيع كثير من قطع الألمنيوم التي كانت تتوفر في بيتنا من أجل أن أشتري تذكرة دخول، وحتى في الأوقات الحرجة التي كنت أوفر فيها نصف المبلغ المطلوب، كنت أنتظر عند باب الصالة بأمر من أبي علي صهيون حتى ينقضي نصف الفيلم، وأدخل لمشاهدة النصف المتبقي. ربما كانت قسمة عادلة من تلك الأيام الهادرة التي كنا نعيش على وقعها في مخيم اليرموك، إذ كانت الأفلام التي نشاهدها في هذه الصالة وسيلتنا الوحيدة للبقاء أحياء ذهنياً وجمالياً وعاطفياً، فلم تكن أفلام عبد الحليم حافظ بعيدة عن عيوننا وقلوبنا، وبعض هذه الأفلام شاهدناها عشرات المرات وبكينا، أو بكى بعضنا على الأقل.

لكني لن أنسى على الإطلاق أن أول رواية لي كتبتها وأنا في سن الرابعة عشرة. كيف يمكن أن أنسى فيلم "غانوار" الهندي، أو أنسى نجمه راجندار كومار؟! نعم لقد خرجت من الصالة متأثراً وأنا أبكي، وأذرف الدموع، وقررت أن أكتب قصة الفيلم كاملة على دفتر من دفاتر وكالة الغوث. كان الدفتر يتألف من خمسين صفحة، وأنا قد كتبت القصة عليها، واستهلكت الدفتر تماماً، وذهبت إلى المدرسة في اليوم التالي لأحدث "رفقاتي" عن الفيلم.

أحياناً يخطر ببالي أنني لا أتذكر آخر فيلم شاهدته في صالة النجوم، ربما بسبب تغييب الطقس المدني للمشاهدة نفسها، فلم تعد صالات السينما في سوريا عموماً تمتلك رونق الحياة المدنية التي فُقدت من أرجائها بالتدريج

كررت المحاولة ثانية مع رواية "على الشواطئ البعيدة" وهي رواية من روايات الحرب الوطنية العظمى، كما كان يطلق في مرحلة ما على أدب جديد مترجم وافد من الاتحاد السوفياتي في تلك الآونة. على الأغلب قمت بنسخها وتشويهها بالاعتماد على ذاكرتي، ولم أحتفظ مع الأسف بهاتين "الروايتين المبكرتين" لأقيّم ما كتبته.

آخر مرة دخلت فيها صالة سينما النجوم كانت قبل عقدين، لا لأشاهد فيلماً فيها، بل لأصور فيها شيئاً من ذكرياتي مع مصور فرنسي اسمه داميان جاء ليصور فيلماً وثائقياً عن المخيمات الفلسطينية سنة 2003. لقد وافق الشاب الذي كان يقف عند الباب أن ندخل ونصور، لكنه أبلغ عناصر الأمن السياسي الذين يديرون مكتباً لهم في مخفر الشرطة على الطابق الثاني، وهذا المخفر بالمناسبة كان موجوداً فوق الصالة منذ أن وعيناها، لا بل كانت تتردد أقاويل على الدوام من أن أبا علي صهيون كان يعرض في الليل أفلاماً بورنوغرافية لعناصر المفرزة بشكل شبه يومي.

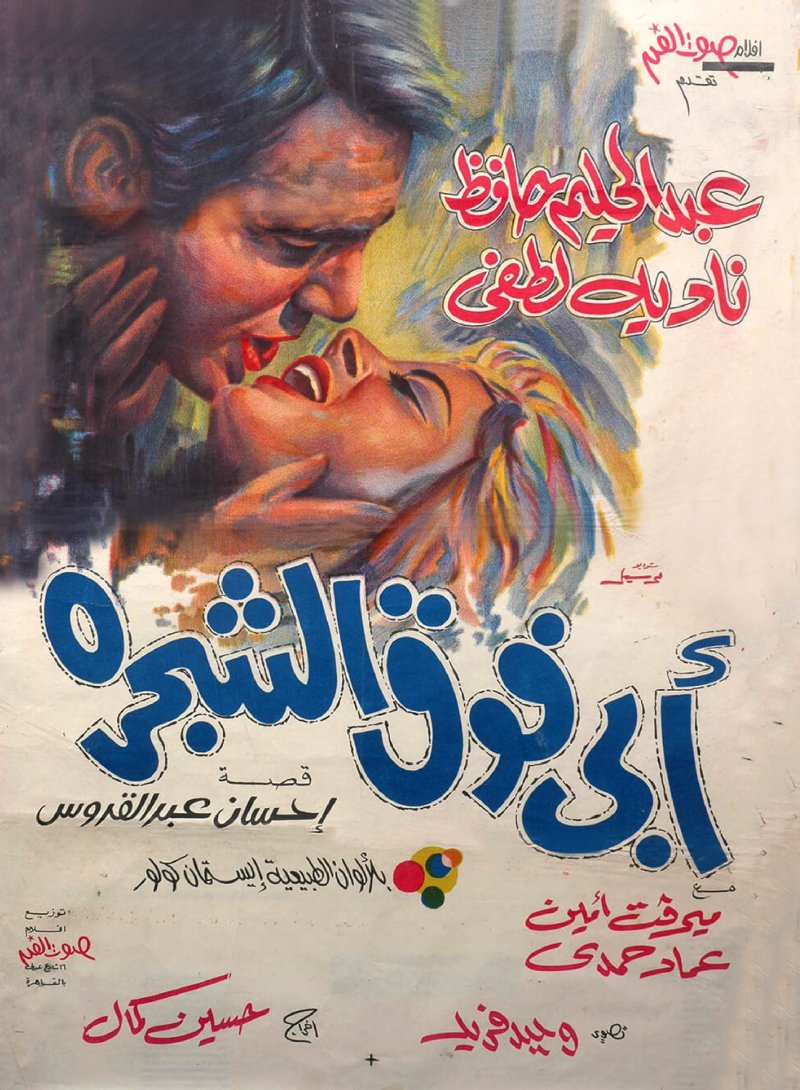

ملصق فيلم "أبي فوق الشجرة"

ملصق فيلم "أبي فوق الشجرة"

فاجأنا عناصر الأمن ونحن نصور اللقاء، وحمدت الله كثيراً أن "داميان" كان اسمه مسجلاً في قائمة أسماء الطاقم الفرنسي الذي جاء يصور جزءاً من فيلم "انتظار" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وهي قائمة كانت معتمدة من وزارة الإعلام السورية.

أنظر الآن إلى صورة سينما النجوم المهدَّمة في داخلي، وأحاول أن أتذكر آخر فيلم شاهدته فيها، وأفشل في محاولتي بالتذكر!

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.