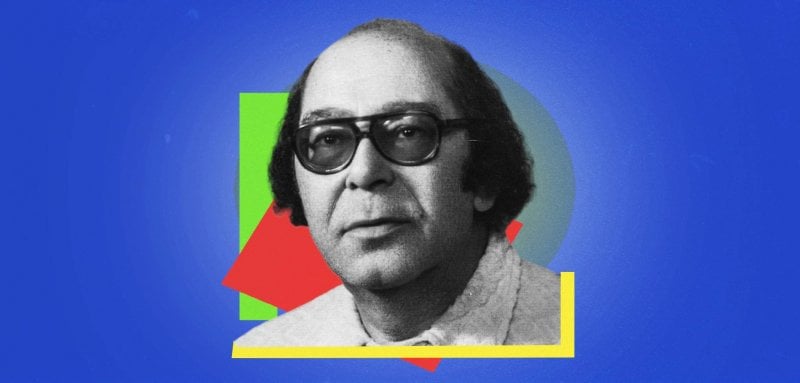

في التحفة السينمائية "الأرض"، يظهر الشاعر والفنان عبد الرحمن الخميسي بجوار العملاق محمود المليجي وغيره من كبار الفنانين، في مشاهد آسرة حُفرت بقوة في الوجدان المصري، كون "الأرض" رواية المصريين الحارقة، وبصمتهم الدامية على جدار الحياة.

جَسد الخميسي في الفيلم الذي أخرجه يوسف شاهين (1970)، دور الشيخ يوسف "بقال القرية"، الذي لم يُكمل تعليمه في الأزهر، ليفتتح دكاناً يستغل من خلاله أهلَ قريته الفقراء، ويقف في الجانب المضاد منهم مع الملاك والإقطاعيين.

تمثيل عبد الرحمن الخميسي

تمثيل عبد الرحمن الخميسي

كان أداء شاعر "دموع ونيران" لهذا الدور رائعاً، حتى أن المُشاهدين لم يستيطعوا أن يكرهوا هذا الرجل المُستغِل ذا النزعة الرأسمالية، في ظل الجوع الذي يفترس أهل القرية، حيث أضفى الخميسي على الشخصية من روحه وحسه الفني بعداً إنسانياً، محطماً لثنائية الخير والشرّ. هذه الصورة السينمائية للخميسي (الشيخ يوسف)، هي الأكثر شهرة له، خاصة في أذهان الأجيال التالية.

ينتمي الخميسي إلى شعراء المدرسة الرومانسية في الشعر العربي، وكان يعتبر خليل مطران أباً روحياً له، وكان مطران شديد الإيمان بموهبة الخميسي، يمنح له الكتب وعيون الشعر العربي ليقرأها ثم يُناقشه فيها

وبرغم أهميتها، إلا أنها ليست الصورة الأهم في المسيرة الحياتية والإبداعية لصاحب "قمصان الدم". وليس معنى ذلك أن الخميسي تم اختصاره في هذه الصورة المتداولة التي يقف فيها بجانب المليجي، ولكن علينا أن نقول إن هذا الفنان والشاعر والموسيقي والمسرحي والقاص، ومؤلف الأوبريتات الغنائية، قد أُهدر حقه، تارة بواسطة الدولة المصرية التي أسقطت عنه الحق المدني كمواطن مصري في عهد الرئيس أنور السادات عام 1981، ومرة أخرى بواسطة العصابات الثقافية والأدبية، التي على مرّ التاريخ، كان بإمكانها بَروزة ما تشاء حتى لو كان ضحل الموهبة، في مقابل عزل أصحاب المواهب الكبرى، الذين ربما يفضحون زيفهم وضحلاتهم. نقول ذلك –ربما بمرارة- لأن عبد الرحمن الخميسي، الذي كان بمثابة مؤسسة ثقافية وفنية متحركة في جميع أرجاء مصر، تُرِكت أعماله ومؤلفاته نهباً للنسيان وغبار الزمن.

فمن يتذكر عبد الرحمن الخميسي الآن، صاحب أول أوبريت غنائي، ومُعرب الأوبريت الشهير "الأرملة الطروب"، ومؤلف الملحمة الشعبية "حسن ونعيمة"، والأغنية الشهيرة "متزوقيني يا ماما"، والإذاعي صاحب الصوت الذهبي في إذاعة الشرق الأدنى بيافا، بل من يتذكر قصائده الرومانسية المتفردة، ومقالاته السياسية التي بُح فيها صوته من أجل تحقيق الديمقراطية، وتأسيس حياة حزبية ناجحة، من يتذكر ذلك سوى ابنه المخلص الكاتب والقاص أحمد الخميسي؟

تمثيل عبد الرحمن الخميسي

تمثيل عبد الرحمن الخميسي

لنترك كل هذا الغُبن، ونرجع بالزمن إلى الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1920، في مدينة بورسعيد الباسلة، حيث وُلد عبد الرحمن الخميسي، منذوراً للحرمان والمعاناة، فمع استخراج شهادة ميلاده كانت ورقة طلاق والديه، تُمهِّد للطفل الصغير حياة التمزق التي سيعيشها بين أمّه السيدة المتحضرة ابنة أحد شيوخ بورسعيد من زوجة فرنسية، وأبيه، الفلاح المصري الذي يعيش في قرية منية النصر التابعة لمدينة المنصورة، ويقضي حياته متجولاً في القرى المجاورة على ظهر حمار، بائعاً للأقمشة.

في السادسة من عمره، وهو يتجول في شوارع بورسعيد في شهر رمضان، سيواجه الفتى الصغير أول مشهد سينمائي في حياته -كما قال في إحدى مقالاته-، يأتي رجل من وسط الزحام، يُكمم فم الفتى الصغير، ويحمله على كتفه ويمضي. بعد عدة ساعات، سيعرف الفتى أن هذا الرجل هو أبوه الذي يراه للمرة الأولى. كان الأب –كما يروي عنه الخميسي- فلاحاً خشناً، لكن هذه الخشونة، تخفي رقة وعذوبة في الأعماق، بل وألماً دفيناً، حزناً على فراق الزوجة التي كان يحبها، حتى أنه كان يقضي ليلَه مردداً المواويل الحزينة وأغاني الفراق.

وهكذا افترق الفتى عن أمه، هذا الفراق الذي كان يُعذبه، وألحقه والده بمدرسة في مدينة مجاورة، واستأجر له غرفة فوق أحد البيوت. كانت الغرفة فقيرة، جارحة لطفولة طفل في الثامنة من عمره. لكنه كان يُمتع نفسه بأقراص الطعمية الساخنة التي كانت الفاكهة في هذا الزمن، ليس بالنسبة له فقط، بل لكل الفلاحيين، الذين –كما روى هو- كانوا يأكلون الفئران المشوية، لأنهم محرمون من أكل اللحم.

في هذه الغرفة، عرف الطفل مبكراً حياة الوحدة، والليل الذي ترسب في أعماقه، ومنه كانت القصائد الرومانسية الحزينة في ديوانه "أشواق إنسان". لكن هذه الحياة الصعبة، لم تخلق منه إنساناً كئيباً، ناقماً، بل على العكس، منحته قوة وملأته طموحاً.

والطموح وإن لم يكن قد تبلورت صورته بعد، كان يكمن في التغيير؛ مبكراً أدرك الشاب الفوارق الطبقية بين أهل قريته. كان يرى الفقراء وهم ينتظرون من عام إلى آخر، حتى يُنادي أحد الصبية على جاموسة أو بقرة ذبيحة، ويقفون بالطوابير من أجل قطعة لحم من جسد حيوان مريض أو نافق. وفي المقابل يرى الإقطاعيين الذين يدوسون بأحذيتهم على الفقراء، ويُسففون لهم التراب. كانت القضية الاجتماعية تُشعل النيران في دماء الخميسي في جميع مراحل حياته.

وفي هذا السن الصغير في القرية، بدأ حب المسرح يتسلل إليه. وحتى يؤسس مسرحاً، قاد أصحابه إلى المقابر، وقام بالسطو على المقاعد المكدسة أمام مقابر الأغنياء، وصنع منها أول مسرح في قريته. وكذلك بدأت القصائد تشق صدره وتخرج متدفقة منسابة على الورق، فكان يُرسلها إلى المجلات الثقافية في القاهرة مثل: "الرسالة"، و"الثقافة"، و"البلاغ"، وغيرها من المجلات التي شهدت بواكير إبداعه، وبجانب القصائد، كان يؤلف المواويل ويبيعها للمطربين الشعبيين بالمنصورة. وكانت سعادته كبيرة، عندما يسمع أحدهم يغني موالاً من تأليفه.

وصفه يوسف إدريس بـ"المقاتل الوطني العنيد، الشاعر والمخترع والموسيقي، الذي قهر من قهرنا جميعاً، ومن بطط بحذائه الغليظ ثقافتنا وإنسانيتنا".

جاء عام 1936، ليكون فارقاً في حياة الخميسي، حيث قرر الانتقال من قريته للعيش في القاهرة. وصل إلى محطة مصر ولم يكن معه سوى ملاليم لم تمكنه من شراء ساندوتش من الطعمية، فأكل الحمص. ونام بملابسه الرثة في حديقة عامة بحي الضاهر. وعندما ذهب إلى المجلات التي كانت تنشر قصائده، أنكره المسؤولون، بسبب هيئته التي توحي بمتشرد وليس بشاعر. هنا شدّ الرحال على مقهى الشعراء بباب الخلق، والفيشاوي بحي الحسين، ومقهى الآلاتية بشارع محمد علي. وهناك كان يكتب الأغاني ويبيعها وكذلك المونولوغات.

وأصبح الخميسي مشهوراً كشاعر صعلوك، بوهيمي، ليس له مأوى. لكنه صاحب موهبة متفجرة، وطاقة جبارة؛ جاء من قريته إلى القاهرة كالعاصفة، أضرم النار في جسد الأدب الرسمي، وحرر القصة القصيرة من الطبقية -بحسب ما قاله يوسف إدريس-، وقلّب التربة المصرية، وتقلّب معها، وتلون بألوانها الفنية المتعددة، فراح يكتب المسرحيات، ويؤلف الأوبريتات والمونولوغات للفنان الشعبي شكوكو، وهو كاتب الأغنية الشهيرة "ما تزوقيني يا ماما" التي غنتها المطربة مها صبري.

ولهذه الأغنية قصة رواها الكاتب الصحافي يوسف الشريف الذي كان شاهداً عليها، في كتابه "عبد الرحمن الخميسي... القديس الصعلوك"، حكى الشريف أنه في عام 1964، حين كان يتناول الغداء مع الخميسي وزوجته الفنانة فاتن الشوباشي، فإذا بالملحن بليغ حمدي يدخل عليهم بملامح تكسوها الحزن والهم، وحين سأله الخميسي أو القديس (اللقب الذي حاز عليه بإجماع أصدقائه)، ماذا بك؟ ليرد بليغ: أحتاج إلى مائة جنيه، لأشتري هدية لوردة في عيد ميلادها. ووردة، هي المطربة وردة الجزائرية حيث كان بليغ واقعاً في غرامها في ذلك الوقت. لم يكن في حوزة الخميسي سوى 27 جنيهاً. ماذا يفعل؟ سأل بليغ عن الأغاني الرائجة في تلك الفترة فقال له: أغاني الأفراح.

فراح الخميسي يُشعل السيجارة تلو الأخرى، وأمسك الورقة والقلم، وكتب: "ما تزوقيني يا ماما، قوام يا ماما... دا عريسي هايخدني بالسلامة يا ماما". ثم اتصل سكرتير الخميسي بشركة صوت القاهرة، وتم حجز استوديو لتسجيل الأغنية، وأخذ بليغ 800 جنيهاً مقابل التلحين، والخميسي 400 جنيهاً مقابل التأليف. واستطاع بليغ أن يشتري لوردة خاتماً من الماس، ومنحه هدية لها في عيد ميلادها، وفي اليوم نفسه تم إعلان خطبتهما.

عبد الرحمن الخميسي في إستديو

عبد الرحمن الخميسي في إستديو

لنعد إلى الملحمة الفنية للخميسي، التي يقع في مركزها دواوينه الشعرية: "أشواق إنسان"، "دموع ونيران"، "إني أرفض"، "الحب والثورة"، وهناك العديد من القصائد التي سُرقت أو فقدت منه في طريقه الصعب الطويل.

وينتمي الخميسي إلى شعراء المدرسة الرومانسية في الشعر العربي، وكان يعتبر خليل مطران أباً روحياً له، وكان مطران شديد الإيمان بموهبة الخميسي، يمنح له الكتب وعيون الشعر العربي ليقرأها ثم يُناقشه فيها، وكذلك جمعته علاقة قوية بالشاعر إبراهيم ناجي. وفي القصة القصيرة، أصدر الخميسي: "من الأعماق"، "صيحات الشعب"، "قمصان الدم"، "لن نموت"، "رياح النيران"، "دماء لا تجف"، "البهلوان المدهش".

كما أنه أعاد صياغة ألف ليلة وليلة بلغة سهلة وبسيطة، حتى تكون في متناول القراء العاديين. وصدرت في حلقات على صفحات جريدة "المصري". وبجوار الشعر والقصة، والأوبريتات الغنائية، والمقطوعات الموسيقى. أسس الخميسي شركة الفنية للسينما، وخاض غمار تجربة الإخراج، في ثلاثة أفلام هي: "الجزاء"، "عائلات محترمة"، "زهرة البنفسج"، وكتب سيناريو الفيلم الشهير "حسن ونعيمة" بطولة سعاد حسني ومحرم فؤاد.

قصة اكتشاف سعاد حسني

"كانت سعاد حسني حين دخلتُ إلى البيت، واقفة لصق حوض مياه في الممر، تغسل بعض ملابسها، وتدعكها دعكاً بيديها، وخصلات شعرها تُغطي جبينها وأجزاء من وجهها، ولم أكن أدري لحظتها أن جدائل شعرها المنسكبة، تختزن وراءها تلك اللؤلوة النادرة المثال، والتي أصبحت تخلب بالفن قلوب الملايين". هذا هو المشهد الأول لسعاد حسني الذي رآه الخميسي، قبل أن تصبح نجمة السينما العربية، وقد كتبه ضمن الحلقات التي نشرها في جريدة السياسة الكويتية 1977، وكان يحكي فيها قصة اكتشافه لسندريلا الشاشة، فبجانب المواهب المتعددة للخميسي، كانت لديه قدرة فائقة في الغوص في أعماق المجتمع واكتشاف الجواهر المختبئة، والأرواح التي يسكنها الفن، وهكذا كان اكتشافه لسعاد حسني، دليلاً قاطعاً على امتلاكه لهذه المهارة.

قال الخميسي في شهادته إن جملة ظروف وملابسات ومصادفات مدهشة، تضافرت على بزوغ نجم سعاد من الظل إلى النور؛ ففي جامعة القاهرة أثناء إلقاء محاضرات عن الموسيقى التقى بأحد المدرسين الشباب اسمه عبد المنعم حافظ، ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية لعدة شهور، حتى اختفى هذا الشاب. وبعد مرور عدة سنوات، التقى الخميسي بهذا الرجل، الذي دعاه إلى منزله بشبرا. وهناك كانت سعاد حسني ابنة الـ17 عاماً واقفة على الحوض "تدعك ملابسها دعكاً".

يحكي الشاعر أنه عرف أن سعاد ليست ابنة صديقه عبد المنعم، لكنها ابنة محمد حسني، الرجل ذي السمعة السيئة، فاسترق قلبه لها، خاصة وأنه يعرف وحشية والدها، الذي كان يُجبر أختها المطربة نجاة الصغيرة على شرب الخلّ حتى يُوقف نموها. أراد الخميسي أن ينتشل الشابة الصغيرة من هذه الحياة البائسة، فبعد أن انتهت من الغسيل، جلس بجانبها وراح يتحدث معها ويستمع إلى صوتها، فعرف أنها تجهل اللغة العربية لأن والدها أجبرها على الانقطاع عن الدراسة، لكن "ملامحها الصافية –بحسب تعبيره- وسنها الضاحك، وبراءتها كانت كافية للتعبير عن مشاعرها وخبيئة أحاسيسها بعفوية وصدق".

وبعد هذا اللقاء، كان الخميسي قد استقر على اختيار هذه الشابة الصغيرة للقيام بدور نعيمة، بجوار المطرب محرم فؤاد الذي قام بدور حسن. وصمم الخميسي على سعاد حسني التي كانت وجهاً جديداً، وبالفعل نجح الفيلم نجاحاً ساحقاً وحقق إيرادات هائلة. وكانت هذه بداية سعاد حسني إلى طريق النجومية.

الموقف السياسي

كان للشاعر أحمد الخميسي، موقف معقد من ثورة 23 تموز/يوليو 1952، وبسبب هذا الموقف، قضى عدة سنوات في السجون والمعتقلات، وتم التنكيل به، والتضييق عليه، وفصله من عمله في جريدة "الجمهورية"، وإرساله للعمل في وزارة التموين. وعندما فاض به الأمر، قرر الرحيل عن معشوقته مصر، فتنقل بين بيروت وبغداد وباريس وروما، حتى استقر به الحال في موسكو، وهناك حقق نجاحات هائلة، وتُرجمت أعماله إلى الروسية، وكوّن لوبياً معادياً للحركة الصهيونية، وأصبح رمزاً ثقافياً عالمياً، حتى أنه حصل على وسام لينين.

عبد الرحمن الخميسي في مقهى

عبد الرحمن الخميسي في مقهى

وقبل وفاته بعدة سنوات، حكمت المحكمة المصرية بإسقاط الحق المدني على الخميسي كمواطن مصري، وكان ذلك الحكم شديد القسوة على الفنان الذي وهب حياته للوطن. لكن لماذا يوصف موقف الخميسي من ثورة تموز/يوليو بالتعقيد؟

أصبح الخميسي مشهوراً كشاعر صعلوك، بوهيمي، ليس له مأوى، لكنه صاحب موهبة متفجرة، وطاقة جبارة؛ جاء من قريته إلى القاهرة كالعاصفة، أضرم النار في جسد الأدب الرسمي، وحرر القصة القصيرة من الطبقية

لم يكن عبد الرحمن الخميسي ضد الثورة، لكنه كان من أشد أعداء الديكتاتورية، وإلى حد ما كان ينتمي إلى الحزب الذي رأى ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته بعد خلع الملك؛ فبعد حركة الجيش في تموز/يوليو، كان الخميسي قلقاً على الديمقراطية والحياة الحزبية في مصر، خاصة بعد أن بدأت الديكتاتورية تُكشر عن أنيابها، وفي ذلك الوقت كان الخميسي أحد أهم كتاب جريدة "المصري"، المنافسة لجريدة "الأهرام"، وقد سخر قلمه على صفحاتها للتعبير عن مخاوفه من انهيار العلاقة بين الجيش والشعب، إن استمرت الممارسات القمعية من جانب الضباط.

وعلى إثر ذلك، اعتقل الخميسي في الفترة من حزيران/يونيو 1953 حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر من عام 1956. وبعد خروجه من المعتقل، التحق بالعمل في جريدة الجمهورية، لكن الرقيب ظل متربصاً به، حتى تم فصله عن العمل، واستمرت الأجهزة الأمنية في إحكام قبضتها على الخميسي وغيره من الكتاب والمفكرين، حتى اضطر بعضهم ومنهم الخميسي للهجرة عن الوطن.

بعد رحلة حياة حافلة وضارية، توفي عبد الرحمن الخميسي في صقيع موسكو في الأول من نيسان/أبريل عام 1987 بعيداً عن وطنه، وكان في أيامه الأخيرة يطلب من أصدقائه المصريين الذين التقوه هناك، أن يذكروا اسمه على مقهى "الفيشاوي" حتى يشعر بالسعادة التي غابت عنه لسنوات طويلة هو -بحسب وصف يوسف إدريس له- "المقاتل الوطني العنيد، الشاعر والمخترع والموسيقي، الذي قهر من قهرنا جميعاً، ومن بطط بحذائه الغليظ ثقافتنا وإنسانيتنا".

تنفيذاً لوصيته، دُفن الخميسي في قريته بالمنصورة، بجوار شجرة وارفة كروحه الحرة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.