ربما، في الحروب فقط يميل الإنسان أكثر إلى تغيير طباعه وروتينه، وإلى الشراهة في الحب أو في الجنس أو العكس تماماً؛ قد يصبح خاملاً وضجراً، وملولاً، ويترك كل شيء دفعةً واحدة.

إنها الحرب؛ تضغط على الأعصاب، وتغيّر من طرائق دفع الفواتير المستحقَّة. يقوم بها الكائن البشري مع كل انعطافة في التاريخ، وكثيرة هي الحروب التي غيَّرت من طبيعة العلاقات الإنسانية صعوداً أو نزولاً، تتويجاً لرغبات قائمة، أو تبئيساً لها.

الأوبئة لا تبتعد عن أفعال الحروب. إنها الوجه الآخر لها. هي أيضاً تضع الناس في مواجهة بعضهم بعضاً. تخترع خنادقها ومتاريسها، وترسم نوع العتمة ونوع الضوء المناسبين لكل بناية في مواجهة بناية أخرى، أو حيٍّ في مواجهة حيّ آخر، كأن تصنع لهم معازلهم، التي سيعيدون الانتشار فيها، وتشير عليهم بالذي يجب أن يقوموا به، وهم يتحضَّرون لمنازلتها، أو لمغازلتها.

في معظم رواياته يبني داوود عمارات خاصةً فيها. يزيّن الأمكنة بشخوص من لحم ودم، حتى لا يغدرها أحد عندما تهب العواصف عليها. نجاة مقدّرة للمكان

يصبح الأمر هنا سيّان، ففي الحالتين، الفواتير تقرع الأبواب بقوة، والدفع إجباري. إما سيموت المرء من كوابيس شبقه، ولهاثه، وتقطّع أنفاسه، أو يقضي بضجره وملله هرباً من هذا الـ"بعبع" الذي يخرّب عليه رغباته في التناسل، والاستمرار، وإحلال تعريفات أخرى للخلود، ثم مجاورة كل ذلك بالاكتواء بجمر الجنس مترافقاً مع الرعب، والجنس هنا يحمل وجهين، لا ثالث لهما: الخضوع للحروب أو الخضوع للأوبئة.

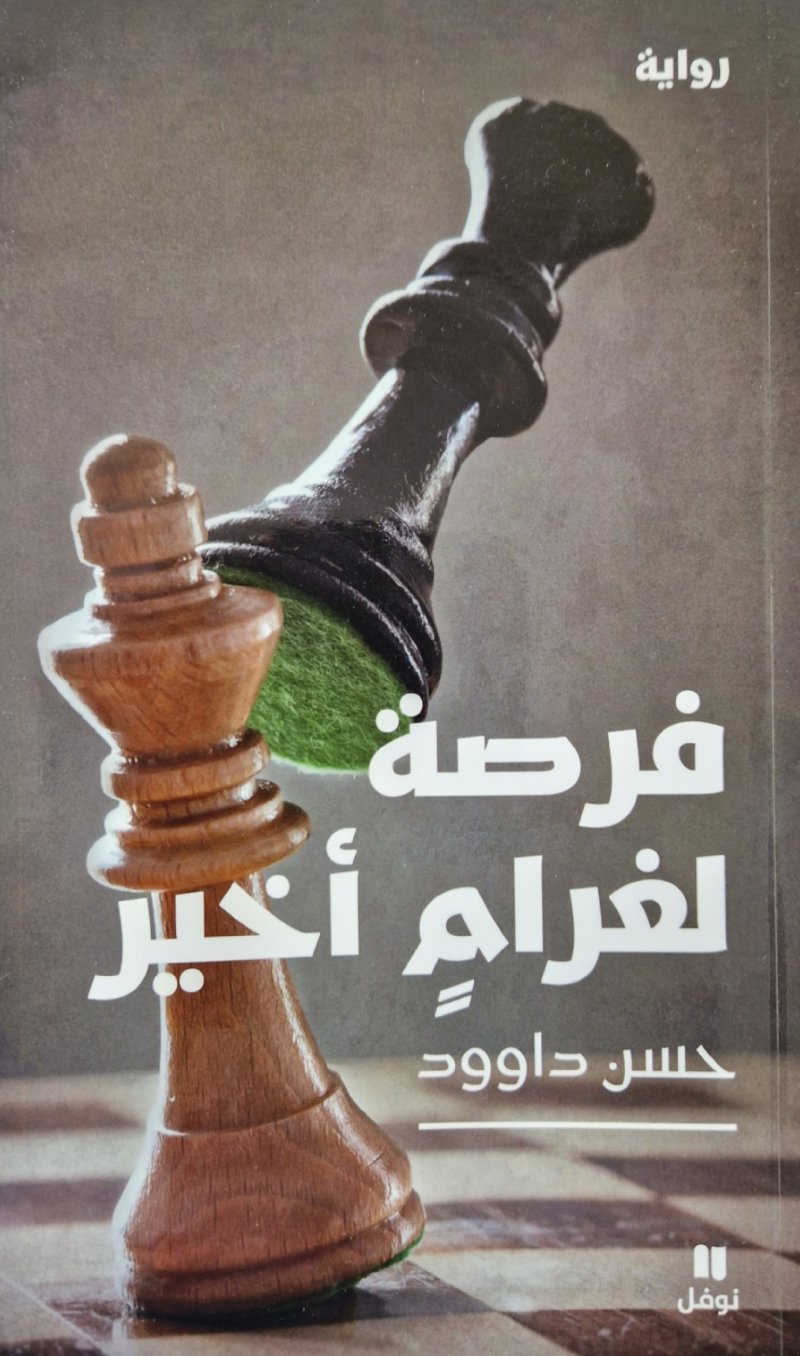

أحسب أن رواية "فرصة لغرام أخير" الصادرة عن "دار هاشيت أنطون"، للروائي اللبناني حسن داوود، عبرت بمحاذاة هذه التعريفات أكثر من مرة. ففي معظم رواياته يبني داوود عمارات خاصةً فيها. يزيّن الأمكنة بشخوص من لحم ودم، حتى لا يغدرها أحد عندما تهب العواصف عليها. نجاة مقدّرة للمكان بالرغم من أن كل شيء في علاقات البشر (الشخوص) في ما بينهم سوف يتغيَّر، ولن يعود إلى حاله. قد لا يتعدى التبدّل "محاسن" الشبق، والغرور، والتباهي، أو الملل والتثاؤب والضجر، فالمشاعر الإنسانية واحدة حتماً، ولم يضِف الناس إليها شيئاً جديداً، ولكن هاهنا في هذه المعازل سوف تمتلك شخوص الرواية سلوكاً جديداً يُضاف إلى هذه المشاعر، وقد لا تُسبر أغواره إلا بعد مرور وقت طويل من وقوعه في حياة الناس.

رواية فرصة لغرام أخير - حسن داوود

رواية فرصة لغرام أخير - حسن داوود

البنايتان البيروتيتان اللتان ستدور فيهما أحداث هذه الرواية، شبيهتان بخنادق ودشم حصينة من أيام الحرب الأهلية اللبنانية. هما علبتان بطوابق ومتاريس وفيهما مسلحون "مدنيون" ضجرون، يحاصرهم وباء كورونا بطبعته المنقَّحة، وربما الميسّرة، إذ إنه يبدو مثل بروفة أولى لما سيحدث، في الانعطافة البشرية التالية.

قد يتغيَّر شكل المعزل، أو البناية، أو الخندق، لكن الشخوص ستظل هي هي. والعلاقات الإنسانية بالرغم من ثباتها، وديمومتها، إلا أنها سوف تظهر عابرةً، لأن ما يميزها هي الرغبة في الاكتواء بالجنس حد الشعور بالملل، والقرف، والتظاهر بتجفف ينابيع الإلهام والإبداع، كما هو حال تامر، المؤلف الذي يمتلك كتباً، ولكنه يفقد بوصلته الإبداعية، ولا يعود يعرف ما الذي سيكتبه، متذرعاً في الوقت نفسه بوباء كورونا.

الأوبئة لا تبتعد عن أفعال الحروب. إنها الوجه الآخر لها. هي أيضاً تضع الناس في مواجهة بعضهم بعضاً. تخترع خنادقها ومتاريسها، وترسم نوع العتمة ونوع الضوء.

يريد أن يعرف ماهيته أولاً، ليكتب عنه، لكن الوباء لا ينتظر أحداً، إنه يهاجم، ويُغير على علاقات هذه الشخوص، ويُغيّر سلوكياتها في ما بينها. نوع غاراته مشمولة بذكريات الحرب أيضاً، التي لا تظهر مباشرةً، وإنما مواربةً تماماً. إنها حرب مشمولة بخفايا ونوازع لا يمكن التكهن بنتائجها على المدى المتوسط القريب، وقد تظهر، وقد لا تظهر، لأن ما يدور بين شخوص الرواية يتجاوز كل ما هو مسبوق، وإن سبق ومرَّت البشرية بأوبئة فتاكة، إلا أنها لم تكن مترافقةً مع هذه الاستثمارات المالية الهائلة، الطوفانية، في شبكة المعارف الكونية (الشعبية) التي تتيح لأي عابر في هذا الكوكب، أن يكتب معلقته الخاصة حول كورونا، وملحقاتها، وسيبدو غريباً جداً، هنا، أن الكاتب المحترف تامر تعوزه القدرة على التعبير، والكتابة، وتالياً الإبداع، المطوَّق بيأسه وضجره.

بنايتان بيروتيتان من زمن حروب ومواجهات سابقة، لا ندري على وجه الدقة، كيف كانت علاقات ساكنيها ببعضهم البعض، وهل سجَّلت تلك العلاقات قطيعةً ما، بالرغم من شكوك قد يبديها هذا البعض "البريء المسالم" الذي تتجدد رائحة الحرب في عروقه، وتزكم خيشومه، وهو يجرّب "بروفا" الانفصال عن كل ما هو محيط به، والعودة إلى زمن الإشارات، التي تشكّل حياة الإنسان نفسه بمعزل عنه.

كقرَّاء للرواية، نحن نتشكل مع شخوصها أيضاً على ضوء هذه الإشارات، ففي مسافة تُقدَّر بأربعين متراً بين البنايتين، تقوم متاريس من نوع آخر، إنها متاريس وخنادق نفسية تتراكم بالتدريج، بسبب أهوال كورونا، وتدبّ الرعب في قلوب ساكني البنايتين.

صحيح أن علاقةً مجمَّدةً بين عزت الطبراوي وتامر، تتجدد في ضوء حصار كورونا المستجد -هل قلنا المستجد؟!- لأن ما يتجدد هنا هي هذه العلاقة التي عاشت قطيعةً لا أحد يدري سببها، لكنها كانت مطويةً على أسباب من زمن ماضٍ، فالتٍ من أيدي الاثنين، وأين سنجد هذا الزمن الماضي، إلا في خنادق متلاصقة، أو متواجهة؟ ليس شرطاً على خطوط التماس، ربما في الجامعة نفسها، التي كانت تضم بين طلابها يميناً ويساراً، اكتوى منهما الجميع، وبين هذه الكتل وُلدت القطيعة الكبرى التي صنعت علاقات جديدةً بين أصحابها.

رواية فرصة لغرام أخير - حسن داوود

رواية فرصة لغرام أخير - حسن داوود

كل ما هو في الرواية يبدو على شيء من التقطيع السينمائي البارع، وهي تُروى بلسان شخوصها على مدى خمسة فصول، لكن هذا التقطيع يخضع هنا للسارد باللغة، وليس بالصور، وكقرَّاء يتوَّجب الإمساك بالمقص الذي يقود الجميع إلى تلك القطب المخفية التي تتودد إلى علاقات الشخوص ببعضها البعض، حتى تتخلَّص من كل ما هو زائد، وغير محتمل في هذه العلاقات التي تتخثر من تلقاء نفسها بتأثير كورونا، فالذي يجدد علاقة عزت الطبراوي بتامر هو وجودها (هي) التي ستطلّ برأسها من مشربيتها، لنعرف أن اسمها إلسا، حين سيدفع تامر بعزت عبر التواصل الهاتفي، أولاً إلى طلب رقمها، وهي التي دوَّخها التلصص من قبلهما عليها، ثم راق لها، فصارت تمارسه مثل عادة سرّية.

الكرتونة التي سيرفعها عزت، وعليها رقم هاتفه حتى تتصل به، هي إشارة، تشير إلى الناس حتى يعرفوا بعضهم من خلالها، ولولا هذه الإشارة لما أمكن عزت أن يقيم علاقةً عاطفيةً مع إلسا، بدأت في مقهى، ثم في أوتيل خارج بيروت، لكن القطيعة تحدث هنا، ليس بسبب هجوم الذكريات عليه، فعزت لديه زوجة وبنت وحفيد في أستراليا، وهو من خارج هذه القطيعة لا يساوي شيئاً كما يُخيّل إليه، لكنها أمر واقع، وهو يراوح في خندقه النفسي فلا يلحق بهم، ويعيش ضجر العلاقة وترددها مع إلسا، فيحاول أن يدفعها باتجاه تامر، المأزوم أساساً من دون وباء كورونا، والذي يخفق أيضاً ليس في الكتابة، وإنما في إقامة علاقة عاطفية أو جنسية معها. الذي يصيب هنا في منطق الرواية أن الكل يتلصص على الكل، وكورونا في خندقه يراقب الجميع، ويضع يده على ضحاياه أولاً بأول.

البنايتان البيروتيتان اللتان ستدور فيهما أحداث هذه الرواية، شبيهتان بخنادق ودشم حصينة من أيام الحرب الأهلية اللبنانية. هما علبتان بطوابق ومتاريس وفيهما مسلحون "مدنيون" ضجرون

في بيت إلسا تعيش "طنط عطاف" والدة زوجها المفقود في إفريقيا، وهي ترغب في موتها، وكأن الشقة نفسها تحوَّلت إلى بنايتين متقابلتين، تفصل بينهما ثلاثة أمتار فقط من أجل الاستمرار في العيش. إنه التقطيع القائم على تفكيك الأمكنة نفسها، حتى يُعاد بناؤها وتركيبها في ضوء تطورات العزل التي تمارسها السلطات، ومنها ترحيل العاملات الأجنبيات، بمن فيهن ساوامي نفسها التي هربت في وقت لاحق من بيت إلسا.

تتحقق رغبة (هي)، وكأنها مكتوبة مسبقاً في دفتر يوميات الوباء الرهيب، إذ تبلغها الشغَّالة ساوامي أن حماتها مريضة جداً، وقد نقلوها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة. هاهنا قطيعة مادية مع كائن بشري تتجلّى في رحيله المأسوي، لكنها لا تكتمل إلا بإغلاق إلسا الأبواب عليها، لأنها لا تستطيع أن تغادر الشقة التي تعيش فيها، حتى لا تفقدها، فهي غير واثقة من ملكيتها لها، وهي مثل الآخرين لا تنتظر عودة زوجها، ولا ترغب في البحث عنه، وكل ما تريده هو سلامها الداخلي الذي تزعزع إثر التلصص الذي أثَّر في نفوس من يمارسونه، ففقدوا الرغبة في الحب، وفي الجنس، ومواصلة الحياة، واكتفوا من كل ذلك بالتلصص.

حتى عزت لا ينوي اللحاق بعائلته، ويريد أن يواصل هوايته في التلصص، وليس من شأن تامر إلا أن يفرمل علاقته مع إلسا، ويعود إلى حب قديم فاشل؛ دينا زميلته في الجامعة التي كانت في صفوف اليمين، التي يستحدث ابنها طارق فكرة اللقاء عبر الزوم مع المؤلف تامر للحديث عن كتابه، ويحوّله أيضاً في السياق نفسه إلى موضوع للتلصص. الجميع يتلصص على الجميع في زمن كورونا، وكلهم غير مُدانين. إنها مجرد سلوكيات جديدة!

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.