في مارس/ آذار 2014، أي قبل اندلاع النزاع في ليبيا، كنتُ بصحبة صديقي في مقهى كافي كازا بميدان الساعة في طرابلس، نشرب القهوة، ونتحادث في الفن وموسيقى الروك، قطع صخب الموسيقى في مخيلاتنا انطلاق رصاصات في الهواء من بندقية شاب يجري وراء آخر يحاول قتله.

أذكر أنّ رواد المقهى قفزوا، خائفين، بينما كنا نضحك، أنا وصديقي من المشهد السوريالي أمامنا.

حادثة كهذه لم أكن لأحكيها لو بقيتُ طيلة حياتي في بلدتي تاجوراء؛ مقاهيها في ذلك الوقت لم تتعدّ أصابع اليد، كما أنّها في جلّها مقاهٍ للنرجيلة، هذا عدا خلوها من المشهد الثقافي والفنّي. أمر مردّه عقود طويلة من الإهمال، وسياسات الجماهيرية الداخلية، ونظرة مجتمع محافظ للمقهى.

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

لوحة لمارسيلو دودفيتش، من رسومات الدعاية الفاشتسية عن طرابلس

في "كافي كازا" بالقرب من ميدان الساعة في طرابلس، كنتُ أجلس صحبة أصدقاء وصديقات من الشباب الصحافيين والشعراء والكتّاب والفنانين.تبدو كتابة أي شيء عن القهوة والمقهى في طرابلس مغامرة حافلة بالنوستالجيا واللذة؛ عرفت المدينة المقهى منذ القرن السادس عشر، تاريخها المرتبط بهذا المكان مليء بالسياسة والمؤامرات والانقلابات، ومليء بالثقافة والتحديات والتحولات، هي طرابلس مدينة المقهى.

أحياناً، أشعر بأنّها ستغدو دون روح لو أغلقت كافة مقاهيها.

لكن عند دخولك مغامرة الكتابة عن المقهى، تتكشف لك حقائق لا يمكنك تجاهلها أو الحديث عنها بشكل عرضي، يصحب المقهى معه قصصاً عن أماكن أخرى، كانت المدينة متبرجة بها (حانات، نوادٍ ثقافية، نوادٍ للرقص، دور سينما، مسارح) كما لا يمكن تجاهل الواقع المعاصر للمقاهي بما يحمله من تناقضات وآمال.

بلاد ألف ليلة وليلة

تنتشر هذه الأيام في قرى البلاد بعيداً عن المدينة، طرق أخرى للالتقاء بالأصدقاء والترفيه عن النفس، تقل المقاهي فيها، وتقل جودة القهوة، بينما يلتقي الذكور في غرفة الرجال/الضيوف، التي يسمونها المربوعة، أو في بناء من الخشب، وسطح من الصفيح يدعونه البرّاكة، أو يقتعدون زوايا الشوارع.

أما الإناث، فليس لديهن إلا بيوتهنّ أو الزيارات المنزلية، أما في المدينة، فليس هنالك إلا المقاهي والمطاعم.

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

أحد البوسترات القديمة للدعاية على جعة أويا

لم يكن الأمر كذلك منذ عقود، انتشرت في حقب الولاية العثمانية والقرمنالية الطبرنات/الحانات داخل المدينة القديمة طرابلس، صحبة المقاهي التي يقتعدها التجار وسادة القوم، كما زادت نسبة هذه الطبرنات خلال الاحتلال الإيطالي للبلاد، ودخل إلى البلاد نوع جديد من القهوة، ينافس القهوة العربية، وأثاث المقاهي العربية وروادها، وأسلوب حياتها.

انتشرت في البنايات الجديدة آنذاك مقاهٍ على الطابع الإيطالي، تقدم الاسبريسّو، والمكياتو، والكوبتشينو. يجلس فيها، في العادة، الإيطاليون والإيطاليات، وأبناء الطبقات الغنيّة من الليبيين المسلمين واليهود والمسيحيين.

انتشى الليبيون بأسلوب الحياة الإيطالي، كانت تلك الفترة أول مرة تدخل فيها امرأة (في الغالب كانت أجنبية) مقاهي، وحانات المدينة لغرض آخر، غير كونها "سلعة".

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

إعلان سينما في طرابلس

رغم وجود هذه قبل فترة الاحتلال الإيطالي، إلا أنّ أوج عطائها كان مع استثمار السكان الجدد في الترفيه. صُنِّعت في المدينة علامات تجارية كحولية لأول مرة، كجعّة ليبية "بيرّا أويا"، وأول علامة تجارية للنبيذ في البلاد، يُستخرج عنبه من مزارع تاجوراء، ويُنقل للمصنع في وسط البلاد ليتحول خمراً.

في ثمانينيات القرن الماضي منع نظام العقيد الجلوس في المقاهي، بل حوّر المعنى الحقيقي للمقهى، كان أصحاب المقاهي يبيعون السندويتشات والوجبات السريعة صحبة القهوة والشاي، منعاً لاتهامهم بفتحهم للمقهى

انتعشت صناعة الترفيه، ومع دخول العهد الملكي، بدأ أبناء البلاد أنفسهم يستثمرون فيها، في عام 1967 كانت هناك في مدينة طرابلس أربعة نوادٍ ليلية يحتفل الناس فيها، يشربون، ويرقصون، ويرتدون الأزياء التنكرية، ويحتفلون برأس السنة الميلادية، بينما تعزف فرق موسيقية أحدث الأغاني، كانت هذه النوادي الأربعة كلها مملوكة لليبيين مسلمين. لكن هذه النوادي نفسها لم تكن في المناطق السكنية، نظراً للتقاليد المحافظة ولقوانين البناء.

كانت الاقتصاد الترفيهي ينتعش، وأبناء البلاد من أصول ليبية وإيطالية يشيدون دور السينما والمسارح في كل مكان بمدينة طرابلس. حتى أنّ أحد المغامرين شيّد أكبر سينما في شمال أفريقيا في ذلك الوقت، لكن استيلاء العسكر على السلطة في العام 1969 غيّر مجرى الأمور، استولى النظام الليبي على السينما، وحولها لقاعة مؤتمرات سماها " قاعة الشعب"، وهي لا زالت حتى الآن في مدخل حي الأندلس، أحد أرقى أحياء مدينة طرابلس.

منع الخمر وقرارات "الثورة"

كان منع الخمر والمتاجرة بها أول قرارات مجلس قيادة الثورة في عام 1969، تظهر ردة فعل الناس في رسومات الكاريكاتوريست الليبي محمد الزواوي، الذي يصور بسخريته اللاذعة والفنتازيا تحول الحانات إلى مشارب للشاي.

في عام 1974، وتحت قانون رقم 89 أصبح حكم شارب الخمر وجالسها وساقيها وبائعها بالحد الإسلامي، من تعزير، وضرب، وجلد أربعين جلدة، والسجن بالطبع. هذا لم يثن الليبيين عن صناعة الخمر، وشربه، وتهريبه.

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

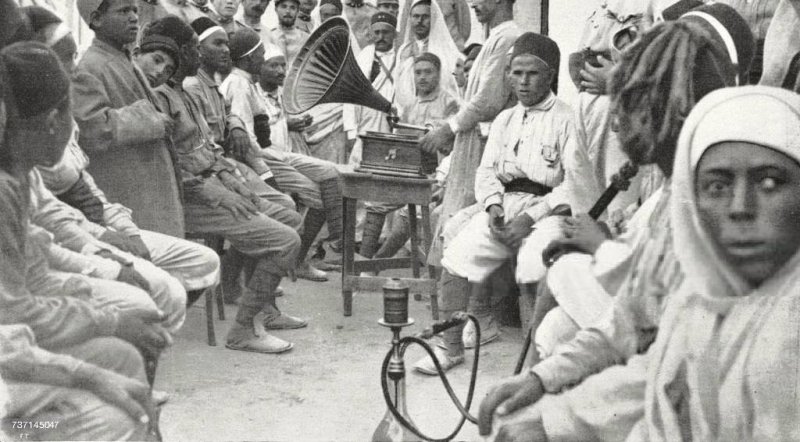

مقهى في مدينة "الخمس" مع جهاز الجرامافون 1913

كان المقهى ذلك المكان المدني الوحيد الذي يناضل لوجوده كل ذلك الوقت، أما القهوة الإيطالية فطرد تُجّارها الإيطاليون، ومُنِعت مع نهايات عقد السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات، كان عقد الثمانينيات عقداً سوريالياً.

يرى بعض الكتاب الذين تناولوا تاريخ البلاد أنّ منع الخمر والحانات لم يكن من دافع إسلامي، وهو أمر مشكك به، لكنه كان بدافع خوف السلطة من التجمعات الخارجة عن إرادتها، وما يمكن لشاربي الخمر أن ينطقوا به ويتداولوه، وهو بالفعل أحد أسباب عداء الدولة لها. كان تناول السياسة في أي مكان محرّماً ثورياً.

انقلاب سياسي في المقهى

في 2013، كنتُ وأصدقائي في "كافي كازا" نتناول واقع السياسة الليبية في غالبية الجلسات، تمر ساعات ونحن نتناقش ويخلص كل منا لنتيجة ما، في أحيانٍ أخرى، كان الجلوس في المقهى بالنسبة لنا تعطيلاً للعمل السياسي الحقيقي.

في القرن السابع عشر، نصّب مجموعة من الجنود الإنكشاريين بعد انقلابهم على الوالي والياً جديداً، كان الوالي الجديد "قهوجي".

دبروا انقلابهم في ذلك المقهى، لم يكن يخطر ببالهم بأنّ التاريخ سيكرر نفسه، يذكر تقرير لمجلة "الرولنق ستونز" أنّ الجنرال خليفة حفتر، أحد أطراف النزاع في البلاد، دبّر لحرب نيسان/إبريل 2019 داخل مقهى في مدينة القاهرة.

المقهى في طرابلس خصيصاً هو صنو السياسة، أحد أنديتها وبرلماناتها، مقهى شيخ البلاد، أحد المقاهي الأثرية القديمة في المدينة، كان مقره الذي يدير منه عميد بلدية طرابلس البلاد.

كانت طرابلس مدينة متبرجة بمقاهٍ، حانات، ونوادٍ ثقافية، ونوادٍ للرقص، ودور سينما، ومسارح، ولهذا التبرج حكايات أنهاها "القائد" لأسباب يرجح البعض أنها سياسية وليست دينية بالأساس

في عام 2013، خرجتُ في آخر مظاهرة لي، كنّا نمر بجنب المقاهي ونصيح في روادها بأنّ المقهى ليس مكانهم، كانوا يسخرون منّا، بل أتذكر أنّ أحدهم تشابك مع أحد المتظاهرين ونعته بالجبان. بعد ذلك بسنوات، كانت ستصب في وجهي نفس الإهانة من مظاهرة أخرى، شعرتُ بحنق الزبون.

في عام 2019، خرج أحد أطراف الحرب الليبية على شاشات التلفاز، وصار يسب رواد المقاهي الذين لا يملكون ذرة من الوطنية للدخول في الجبهات، بل كانوا لا يولون اهتمامهم للجنود الذين يسقطون دفاعاً عن مدينة طرابلس، بينما يعيشون كأنّهم في بلاد أخرى، يشربون القهوة ويضحكون ويتهامسون عن الوضع السياسي والاقتصادي، كنتُ أحد أولئك، وكان أصدقائي يسكتونني كلما تحدثت في السياسة.

لكن الخوف من تناول السياسة في المقهى ليس جديداً، بل كان في بدايته خوف الدولة من الشعب، في ثمانينيات القرن الماضي منع نظام العقيد الجلوس في المقاهي، بل حوّر المعنى الحقيقي للمقهى، كان أصحاب المقاهي يبيعون السندويتشات والوجبات السريعة صحبة القهوة والشاي، منعاً لاتهامهم بفتحهم للمقهى، حتى تأثرت اللهجة الليبية بهذا المنع، فأصبحت دكانة الوجبات السريعة تسُمى "قهوة" رغم أنّها لا تبيعها.

العقيد كان متشائماً من المقهى، لا وجود لصور له في مقهى على عكس الكثير من الساسة الليبيين الآن، وكذلك كانت ترسانته الإعلامية، خرجت أغنية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات تنهر رواد المقاهي، "مكانك مش في القهوة نوض"، كان المقهى عدواً للعمل، ورمزاً للكسل وضد حركة الإنتاج التي نادت بها الجماهيرية.

وانبرت الأقلام والمسلسلات الدرامية والإذاعات تعادي رواد المقاهي، فتحول الجلوس في المقهى في العقل الجمعي الليبي صنو الكسل والبطالة.

انتقل المقهى إلى مكان العمل، إذ لم يعد في البلاد أي مكان للترفيه، أصبح المسرح هو المقهى، البلدية هي المقهى والمصنع هو المقهى، كما تحوّلت البرّاكة والمربوعة إلى "حانة"، يتجمع فيها الليبيون للسكر، والمزرعة والاستراحات في ريف المدن إلى "ملهىً ليلي" حيث يرقصون ويجلبون بائعات الهوى، ويمضي الموظفون أوقات عملهم في شرب القهوة وتدخين السجائر وتناول الأحاديث السياسية، ولكن بالهمس.

المقهى والمرأة

حللتُ خريف 2014 ضيفاً على إحدى الكاتبات الليبيات من الأجيال التي سبقتني، تحدثنا عن الحياة في البلاد بعد الحرب، بينما أشعلت سيجارتها، وجهزت لنا قهوة، ويبدو أنّ هذا جعلها تقص لي أيامها في المقهى قبل ثورة فبراير، أخبرتني أنها اعتادت الجلوس في أحد مقاهي المدينة الثقافية، تشعل سجائرها وتشرب القهوة مع الكتاب والفنانين، كان هذا مشهداً غرائبياً بالنسبة لي.

لم أر يوماً امرأة ليبية واحدة تشعل سيجارة في مقهى بطرابلس.

لم تدخل المرأة الليبية المقهى مبكراً، كما فعل المقهى بدخوله للبلاد. إلا أنّها دخلت كراقصة، كان لبالبو عشق غريب اتجاه الليبيات، ويُحكى أنّ لوالي طرابلس الإيطالي عشيقات ليبيات، استغل بعضهن كسلعة في الأندية الليلية ومقاهي الشيشة التي كان ينصبها في البلاد على الطراز الأندلسي. لم تغادر المرأة الليبية تلك النظرة الاستشراقية للمحتل الإيطالي إلا بعد دخول بنات الطبقة الغنية مدارسهم.

لم أجد معلومات تشي بالوقت الذي دخلت فيه المرأة المقهى ولا السينما، لكن حسب التسلسل التاريخي، يبدو دخولها منطقياً بين منتصف الأربعينيات والستينيات، مع تمكنها من العمل في الكثير من مؤسسات الدولة. وجاءت "ثورة الفاتح" من سبتمبر 1969 تتويجاً لكفاحها، فأصبحت الكثير من النساء يملكن أمرهن، هذا في المدينة الكبيرة فقط، لم يحن الوقت بعد لبقية النساء الاستمتاع بالمقهى قبل ثورة فبراير، أتحدث هنا عن بلدتي تاجوراء، حيث المرأة لم تعرف مقهى إلا قبل عاميْن.

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

مغامرة مليئة بالنوستالجيا واللذة... "المقهى" آخر معاقل المدنية في ليبيا

الزاوية عام 1950

قبل عاميْن، وفي رأس السنة الميلادية داهمت قوة من جهاز مكافحة الظواهر الهدامة التابع للسلفيين في بنغازي، مقهى "كافي كازا" في المدينة، اجتمعت مجموعة من الفتيات بعد دعوة في منصة تويتر في المقهى، للاحتفال واللعب والتعارف، أقفلت القوة المقهى مدعية بأنّ "حفلة ماجنة" ومختلطة تتم فيه. تُحرّم دار الإفتاء الليبية الاختلاط ما لم يكن له داعٍ خارج المؤسسات العامة وأماكن العمل.

مرة أخرى، في عام 2019، داهمت قوة أخرى بعض مقاهي حي الأندلس بطرابلس، بدعوى الاختلاط غير الشرعي، طالبت الجالسين في تلك المقاهي بإثبات أنّ النساء اللائي يجلسن معهم هن إخواتهن أو زوجاتهن، وذلك بتقديم أوراق ثبوتية لذلك؛ كما هددت أصحاب المقاهي بإقفالها إذا لم تخضع لحدود الفصل بين الجنسيْن.

"المقهى عائلي، لا تقولي خطيبتي لا زميلتي لا صاحبتي".

على أيةِ حال، فالمقاهي المختلطة في البلاد قليلة جداً، أقصد المقاهي المفتوحة للجنسيْن دون أي حاجة لتعريفها. بدأت موضة جديدة مع الثورة الليبية الأخيرة، بإنشاء مقاهٍ للعائلات "ذريعة" للاختلاط بين الجنسيْن، لكنها تمنع دخول الذكور وحدهم، بعض هذه المقاهي لا يهتم بعدد وماهية الإناث اللائي يدخلنها مع الذكور، المهم أنّ هناك أنثى إلى الطاولة، البعض الآخر يضع تحذيراً على بابه "المقهى عائلي، لا تقولي خطيبتي لا زميلتي لا صاحبتي". كما أنّ هناك مقاهي أخرى للنساء فقط، لا رجل فيها. المقاهي العائلية والنسائية هي بزنس ناجح أكثر من المقهى الشبابي، سعر القهوة فيها ثلاثة أضعاف سعر المقهى الشبابي الخالص.

ولكن، لا زالت نظرة غالبية المجتمع محافظة للمقهى، فإن كان الذكر الذي يدخل للمقهى كسولاً وعاطلاً عن العمل، فالمرأة التي تدخله "ماشية على حل شعرها".

أذكّر نفسي بكل هذا، كلما سنحت لي الفرصة الجلوس في كافي دي روما، مقهايْ المفضل المقابل لميناء مدينة طرابلس، حيث يمكنني أن أجلس بحرية على الهواء الطلق، بينما تجلس في الطاولة التي جانبي مجموعة من الفتيات. كافي دي روما أحد المقاهي المختلطة القليلة المتبقية في البلاد، التي يمكنني فيها أن أكون على طبيعتي مع الجنسيْن، إنّه المكان الملائم لي للترفيه وللهرب من العمل والوصاية الدينية والاجتماعية والسياسة والتاريخ والحياة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.