في المشروع الإسرائيلي في فلسطين، لم تقتصر أدوات السيطرة على الأرض والجيوش والمستوطنات فحسب، بل امتدت إلى اللغة والخرائط والتسمية. فمنذ بدايات القرن العشرين، عملت الحركة الصهيونية ثم الدولة الإسرائيلية على إعادة تسمية الجغرافيا الفلسطينية، حيث نزعت آلاف الأسماء العربية عن القرى والجبال والوديان والمفترقات لتحلّ محلها أسماء عبرية ذات طابع توراتي أو صهيوني.

تغيير الأسماء لم يكن مجرد ترجمة لغوية أو إجراء إداري عابر، بل كان سلاحاً ناعماً ضمن مشروع إسرائيلي يسعى إلى تفكيك الرابط بين الفلسطيني وأرضه، واستبدال الذاكرة الجمعية بأخرى مصطنعة تخدم الرواية ذاتها، فالخريطة حين تُكتب بلغة الغريب عن الأرض تصبح أداةً لشرعنة وجوده ومحو من سبقوه.

يتناول هذا المقال الرصدي هذه السياسة من جذورها، ويتتبع مراحلها وأدوات تنفيذها وأثرها على الهوية الفلسطينية، مع التركيز على كيف تحولت الأسماء إلى أداة استعمارية خطيرة في معركة السيطرة على المكان والذاكرة.

متى بدأت سياسة تغيير الأسماء؟

لم تبدأ سياسة تغيير الأسماء بعد عام 1948 فحسب، بل تعود جذورها إلى بدايات مشروع قيام إسرائيل في فلسطين. وفقاً لما وثّقه الباحث الفلسطيني شكري عراف، في كتابه "المواقع الجغرافية في فلسطين: الأسماء العربية والتسميات العبرية"، فإنّ أول لجنة رسمية لعبرنة الأسماء أُنشئت من قبل الوكالة اليهودية عام 1922، أي قبل قيام دولة الاحتلال، واستمرت هذه اللجنة في عملها بعد 1948، تحت إشراف الدولة، وتضم اليوم 24 عضواً من ممثلي الحكومة والجيش والوكالة اليهودية وخبراء في التوراة والجغرافيا.

وعلى مدى 125 عاماً، تم تغيير نحو 7،000 اسم مكان فلسطيني، منها أكثر من 5،000 موقع جغرافي، ومئات الأسماء التاريخية، وذلك في محاولة ممنهجة لمحو الهوية العربية الفلسطينية من الخرائط والرواية الرسمية.

يُثبت هذا المسح التاريخي أنّ تغيير الأسماء لم يكن إجراء إدارياً عابراً، بل كان ركناً أساسياً في المشروع الاستيطاني لإسرائيل منذ نشأته، ولا يزال المسح مستمراً بوتيرة لا تقلّ ضراوةً عن الأدوات العسكرية الأخرى.

لماذا تستخدم إسرائيل تغيير الأسماء؟

وفقاً لكتاب "Critical Toponymies" للمحررين لورنس د. برغ وياني فوالتيناهو، فإنّ التسمية ليست مجرد إجراء لغوي أو تقنية تنظيمية، بل ممارسة سياسية وثقافية ضمن علاقات قوة تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي المكاني وترسيخ رواية قومية مهيمنة، فالتسمية تُستخدم كأداة لإعادة إنتاج حقيقة رسمية تُفرض على الأرض عبر الخرائط واللافتات والسياسات اللغوية، بهدف إخفاء الروايات الأصلية وتثبيت نسخ جديدة للهوية والمكان.

أنشأت الوكالة اليهودية عام 1922 أول لجنة رسمية لعبرنة الأسماء العربية، واستمر عملها بعد قيام إسرائيل عام 1948 بإشراف الدولة، فبدّلت خلال 125 عاماً نحو 7000 اسم مكان فلسطيني في محاولةٍ لطمس الهوية العربية من الخرائط والرواية الرسمية

في السياق الفلسطيني، تستخدم إسرائيل تغيير الأسماء كوسيلة لطمس الرواية الفلسطينية وتقويض الارتباط التاريخي العميق للفلسطينيين بأرضهم، مستبدلةً الأسماء العربية بأخرى عبرية تحيل إلى رموز توراتية أو قومية، وهذا التحول يعزز سرديةً توراتيةً تبرر الاستيطان وتقدّمه كعودة إلى أرض الأجداد، في محاولة لتبرير السيطرة وتقديمها كواقع طبيعي لا نقاش فيه.

كما أنّ خلق واقع لغوي جديد يجعل الاسم العبري جزءاً مألوفاً في الحياة اليومية، سواء في الإعلام أو السياسة أو استخدام الخرائط ووسائل النقل، وهذا التحول التدريجي يسهم في إضعاف الذاكرة الجمعية خصوصاً لدى الأجيال الجديدة التي تنشأ في ظل هذه التسميات المفروضة، فتفقد الاتصال بالأسماء الأصلية وتتحول علاقتها بالمكان إلى علاقة مشوشة أو مقطوعة، وهذه السياسة تُظهر كيف يمكن للاسم أن يكون سلاحاً ناعماً لكنه بالغ التأثير، يُستخدم لإعادة صياغة الواقع والهوية والذاكرة الجماعية دون الحاجة إلى القوة الصلبة.

من قرية أمّ خالد إلى "نتانيا"... أمثلة على التغييب

شهدت الجغرافيا الفلسطينية منذ النكبة حملةً ممنهجةً لإعادة صياغة المشهد المكاني، ليس فقط عبر السيطرة المادية على الأرض بل من خلال تغيير الأسماء الأصلية واستبدالها بأسماء عبرية جديدة.

ومن أبرز الأمثلة على هذه الحملة الممنهجة، قرية أمّ خالد الفلسطينية التي أُقيمت على أنقاضها مدينة نتانيا الساحلية، وهي اليوم من المدن الإسرائيلية المطلة على البحر المتوسط، كما تحولت عكا المدينة التاريخية الفلسطينية إلى عكو في اللغة العبرية الرسمية، في تعبير عن رغبة الدولة في إخضاع الرموز الأقدم إلى نسق لغوي جديد، وأصبح يطلَق على الناصرة اسم نتسيرت، في حين استسلمت يافا للواقع الجديد الذي فرضته عليها تل أبيب، وبالطبع فإنّ هذه أمثلة قليلة من عشرات إن لم تكن مئات القرى والبلدات في الداخل المحتل وحده.

وفي الضفة الغربية، لم تسلم القرى الفلسطينية من هذه السياسة، فقرية "فصايل" التي تقع إلى الشمال من أريحا بُنيت بجوارها مستوطنة إسرائيلية تحمل اسم "فتسئيل"، وهو اسم يحمل الجذر الصوتي نفسه لكنه مفصول عن معناه الأصلي وسياقه، وبالقرب من رام الله لا تواجه قرى مثل "رمون" و"عطارة" الاستيلاء على أراضيها فحسب، بل يصار أيضاً إلى الاستيلاء على الأسماء، حيث بُنيت على أراضي تلك القرى مستوطنات تحمل أسماء مثل "رامونيم" و"عطيرت". وفي القدس التي أصبحت تُعرف بـ"أورشاليم" وفق العرف نفسه، بُنيت مستوطنة جيفع بن يامين على أراضي قرية جبع، وعلى الطريق بين نابلس وقلقيلية تقع قرية كفر قدوم التي أحكمت المستوطنة الإسرائيلية "كدوميم" الطوق عليها وعلى أراضيها.

تسعى إسرائيل إلى خلق واقعٍ لغويٍّ جديد يجعل الاسم العبري جزءاً من الحياة اليومية، ما يضعف الذاكرة الجمعية ويفصل الأجيال الجديدة عن الأسماء الأصلية، فيتحول الاسم إلى سلاحٍ ناعمٍ يعيد تشكيل الهوية والواقع.

تسعى إسرائيل إلى خلق واقعٍ لغويٍّ جديد يجعل الاسم العبري جزءاً من الحياة اليومية في الإعلام والسياسة والخرائط، ما يضعف الذاكرة الجمعية ويفصل الأجيال الجديدة عن الأسماء الأصلية، فيتحول الاسم إلى سلاحٍ ناعمٍ يعيد تشكيل الهوية والواقع.

والحقيقة أنّ الاحتلال لا يتوقف عند حدود تغيير الاسم بل يرسخ التسمية الجديدة ليخلق واقعاً جديداً متكاملاً على الأرض والخرائط، ويُملي أسماءه على الإعلام والمؤسسات وحتى الحياة اليومية للسكان الأصليين.

تسمية المستوطنات استمرار للتزوير

في الضفة الغربية المحتلة أيضاً، لا تقتصر سياسة التسمية على محاكاة الأسماء الفلسطينية فقحسب، ولكن أيضاً تتوسع لاستدعاء أسماء توراتية أو دينية قديمة يُراد لها أن تضفي طابعاً تاريخياً مختلقاً على المشروع الاستيطاني، وبنقلة سريعة بين أسماء المستوطنات تجدها تحمل أسماء ذات دلالات توراتية، مثل "معاليه أدوميم" و"كريات أربع" و"شيلو" و"بيت إيل" وغيرها، وكل ذلك في محاولة لربط الوجود الاستيطاني الحالي بسردية دينية تمتد إلى ما قبل التاريخ العربي للمنطقة.

وسواء كانت الأسماء مأخوذةً من الذاكرة التوراتية أو من الأثر الصوتي للأسماء الفلسطينية، فالغاية واحدة وهي إعادة تشكيل الخريطة بما يخدم مشروعاً أيديولوجياً يراد له أن يرسخ في الوعي كامتداد لتاريخ مزعوم، وفي كلتا الحالتين يُعاد إنتاج المكان كما لو كان فارغاً من أهله وتاريخه ويُمنح هويةً لغويةً جديدةً تُقصي الرواية الفلسطينية، ليس فقط عبر محوها المباشر بل عبر إحلال سردية بديلة مكانها.

مفترقات الطرق والحواجز... التهويد في التفاصيل اليومية

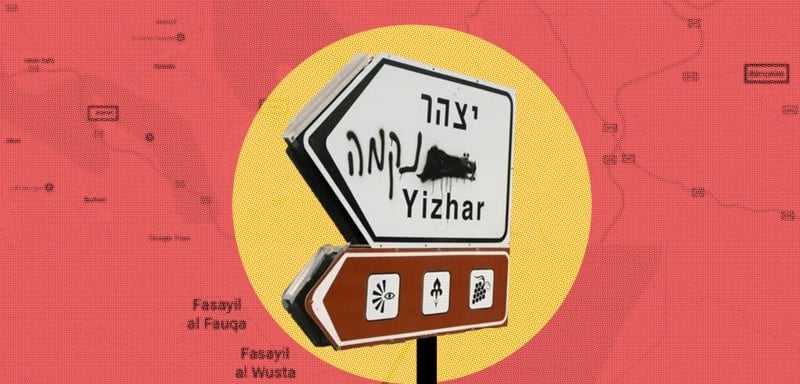

لا تقتصر سياسة تغيير الأسماء على المدن والقرى فحسب، بل تمتد إلى مفاصل الحياة اليومية للفلسطينيين، حيث يتسلل التهويد إلى المفردات المستخدمة في الطرق والمفترقات والحواجز وحتى اللغة الرسمية في الإعلام، فبات مثلاً يُطلق على مفترق زعترة جنوبي نابلس، وهو المفترق الحيوي الذي يصل شمال الضفة الغربية بوسطها وجنوبها، مفترق "تفوح" نسبةً إلى المستوطنة المجاورة، في حين أصبح المدخل الجنوبي للخليل يحمل اسم "فتحة حجاي" نسبةً إلى مستوطنة "بيت حجاي" المجاورة، وبالسفر شمالاً من رام الله إلى جنين وطولكرم وقلقيلية قُدّر للفلسطيني أن يمر عبر ما بات يُعرف بـ"شارع يتسهار"، المستوطنة المشؤومة بالنسبة للفلسطينيين في منطقة جنوب نابلس، وفي هذه التسمية تجاهل لعشرات القرى الفلسطينية المقام شارع على أراضيها، مثل صرة وتل ومادما وبورين وحوارة، أما المدخل الشمالي للبيرة فيحمل اسم حاجز الـDCO، وهو مصطلح أمني وتقني يفرغ المكان من رمزيته المحلية والجغرافية معبّراً عن عقلية إدارية استعمارية.

الأخطر، هو استدعاء أسماء توراتية أو دينية قديمة يُراد لها أن تضفي طابعاً تاريخياً مختلقاً على المشروع الاستيطاني، مثل "معاليه أدوميم" و"كريات أربع" و"شيلو" و"بيت إيل" وغيرها، وكل ذلك في محاولة لربط الاستيطان بسردية دينية تمتد إلى ما قبل التاريخ العربي للمنطقة

في هذه الحالات، يترسخ الاسم العبري في الاستخدام اليومي ووسائل الإعلام والخرائط وأحياناً حتى بين الفلسطينيين أنفسهم، فتتشكل الإدراكات المكانية من جديد ويُعاد تشكيل وعي الفلسطيني والأجنبي على حد سواء، ما يجعل محو الذاكرة عمليةً صامتةً لكنها فعالة.

أسماء القادة... عبرنة الذات كجزء من صناعة الهوية

لقد تجاوزت سياسة تغيير الأسماء حدود الجغرافيا لتطال الأفراد أيضاً، وبرز ذلك بشكل خاص في أسماء القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل، ضمن مشروع يهدف إلى بناء هوية قومية موحدة تنفصل عن جذور الشتات وتتبنّى طابعاً عبرياً جديداً، ومثل هذه الممارسة المعروفة بعبرنة الذات، تضمنت تغيير أسماء قادة ومؤسسي الدولة لتتلاءم مع الطابع العبري الجديد.

فديفيد بن غوريون وُلد باسم ديفيد غرين، وشمعون بيريز باسم شمعون بيرسكي، كما كان الاسم الحقيقي لغولدا مائير هو غولدا مابوفيتز، وهذا أيضاً ينطبق على موشيه شاريت الذي كان اسمه الحقيقة موشيه شيرتوك، وإسحق شامير الذي حمل في الأصل اسم إسحق يزيرنيتسكي، بالإضافة إلى أرييل شارون الذي كان اسمه في البداية أرييل شاينيرمان قبل أن يتغير ليتناسب مع هوية الدولة.

هذه التغييرات لم تكن شكليةً أو عفويةً، بل هي جزء من مشروع تأسيسي لصناعة الإنسان الإسرائيلي الذي يحمل اسماً عبرياً يعكس روايةً توراتيةً متخيلةً، وينفصل عن جذوره الثقافية واللغوية الأصلية سواء كانت أوروبيةً أو شرقيةً، وذلك في محاولة لإعادة إنتاج الهوية الجماعية بما يتماشى مع سردية الدولة الحديثة.

الأثر على الهوية الفلسطينية

لا يقتصر أثر سياسة تغيير الأسماء على الأماكن والأفراد داخل المشروع الإسرائيلي، بل يمتد بوطأة أشدّ إلى الفلسطينيين أنفسهم، حيث تضرب هذه الممارسة في عمق الهوية الفلسطينية الجماعية، فحين يُمحى اسم قرية أو يُستبدل بآخر عبري لا يُطمس الحاضر الجغرافي فقط، بل يُفكك الرابط العاطفي والثقافي والتاريخي بين الناس والمكان.

تجاوزت سياسة العبرنة الجغرافيا لتشمل الأفراد، إذ غيّر قادة إسرائيل أسماءهم، فتحوّل ديفيد غرين إلى بن غوريون، وشمعون بيرسكي إلى بيريز، وغولدا مابوفيتز إلى غولدا مائير.

والواقع يقول إنّ الاسم في السياق الفلسطيني لا يُعدّ مجرد دلالة جغرافية وإنما هو مستودع لذاكرة ممتدة مليئة بالحكايات والتجارب والصراعات التي عاشها السكان عبر الأجيال، وتالياً فإنّ استبدال الأسماء العربية بأخرى عبرية ذات طابع توراتي أو سياسي لا يقصي الوجود الفلسطيني فحسب، ولكن يفرض روايةً بديلةً تنشأ الأجيال في ظلها كأنها الحقيقة الوحيدة، ويزداد الخطر حين تُفرض هذه التسميات في الخرائط الرسمية ووسائل الإعلام ومنصات الملاحة العالمية مثل Google Maps، ما يجعل التشويه الرقمي أداةً إضافيةً لتعميق الإنكار ومحو الرواية الأصلية.

وفي هذا السياق، تصبح محاولات التوثيق الشفهي والبحثي محاولةً لإنقاذ الذاكرة من طوفان الإدماج القسري والتمويه الرسمي، في معركة متواصلة ليست فقط على الأرض بل على الوعي أيضاً.

ما يجري في فلسطين ليس مجرد صراع جغرافي أو نزاع سياسي، بل معركة طويلة على المعاني والرموز واللغة، وغياب قرية من الخريطة يتجاوز فكرة أنها لم تعد قائمةً، في حين أضبح اسمها وتاريخها ورمزيتها عرضةً للنسيان المتعمد، كما أنّ تغيير الأسماء هو أحد أكثر أدوات الاستعمار الاستيطاني هدوءاً واستمراريةً، لكنه من أكثرها فاعليةً في إعادة تعريف الأرض وسكانها وتاريخها.

في ظل هذا الواقع، لا تصبح اللافتة على مفترق طريق في شوارع الضفة الغربية أو حتى في الداخل المحتل، مجرد علامة مرورية، ولكن ميدان معركة حيث يواجه الاسم الأصلي اسماً مفروضاً، وفي معركة الوعي قد تكون مقاومة صغيرة مثل الإصرار على نطق الاسم العربي بدايةً لاستعادة ما سُرق من التاريخ.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.