يزخر التاريخ الأمازيغي بالشخصيات التي تبدو وكأنها تقف على الحد الفاصل بين البشري والأسطوري، ورغم اختلاف الأزمنة والظروف والتحديات، إلا أن السعي إلى الحرية بكل الحواس، ودفع أثمانها الباهظة، لا يمكن تجاهله كصفة مشتركة بين كل هؤلاء.

لا تختلف كتابة ملامح شخصية ما عن رسمها، فهدف كليهما تجنّب عرض بورتريهات مزيفة وانتزاعها من تاريخها، بكل انفلاتاتها وتحولاتها وتنقلاتها، لتصير هذه الملامح شبيهة بآلات سحرية تعطل الزمن وتثبّت اللحظة، أو بتعبير رولان بارت في "الغرفة المضيئة"، أن نكرّر ميكانيكياً ما لا يمكن أن يتكرّر وجودياً.

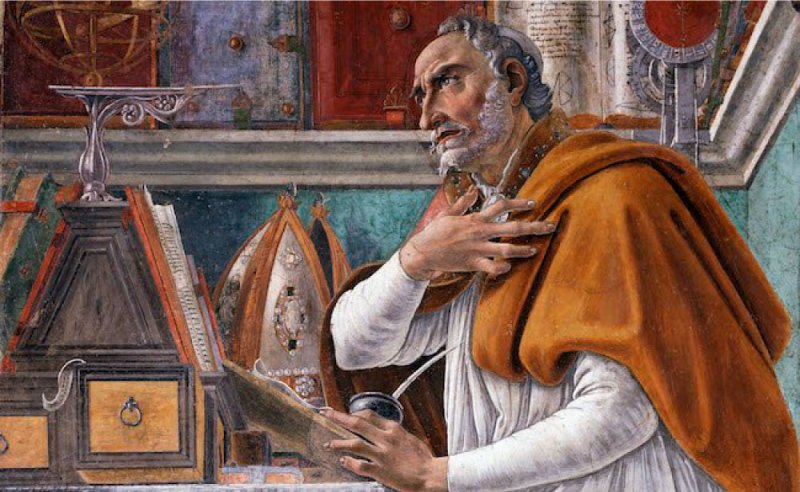

يتجاوز الأمر سهولة التقاط صورة فوتوغرافية إلى إضفاء صبغتي الزمان والمكان على الشخصية عبر اللغة، وأن نجعلهم يتحدثون إلينا، خصوصاً إذا كان الأمر مع شخصيات طالما ارتبط وجودها بالحرية، ويبدو رسمها، أو بالأحرى كتابتها، ليس بأقل من صعب. بالخصوص إذا كان التهديد الأول في اكتشاف المشترك، يأتينا من المسافات الطويلة في الحقب الزمنية بين شخصية وأخرى، كما هو الشأن مثلاً بين "ديهيا" التي في القرن السادس وبداية الثامن ميلادي، وبين "فاطمة تابعمرانت" في القرن الواحد والعشرين. أما التهديد الآخر، فهو إمكانية صياغة هذا المشترك بين فنان موسيقي ومؤرخ وفيلسوف، دون أن يتلاشى تفرّد كل واحد منهما، كما هو الأمر مع القديس أوغسطينوس، إيدر، علي صدقي أزايكو ومحمد شفيق.

ديهيا... الملكة الاستثناء

"أنا ملكة أمازيغية، وقائدة عسكرية، خلّفت الملك أكسيل وحكمت شمال أفريقيا. وفي سبيل استعادة الأراضي الأمازيغية، لم أتساوم أو أتوان عن خوض معارك ضد الرومان والبيزنطيين والعرب. عاصمتي خنشلة في جبال الأوراس، ومملكتي تمتد إلى أجزاء من الدول التي تطلقون عليها اليوم: المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وهي الأراضي التي استولى عليها المسلمون، في أواخر القرن السادس الميلادي".

اسمها ديهيا، ويطلق عليها العرب لقب الكاهنة، بينما يسميها الآخرون "دامية"، وهي المولودة سنة 585م، وتبدو التجاذبات الأيديولوجية الخاوية التي حصرت معتقدها في الوثنية، وأحياناً في اليهودية أو المسيحية، مجرّد نشاز، لكن المتأمّل في شخصيتها يدرك أن "ديهيا" كانت امرأة جذابة، قوية، حماسية، متمردة وذات كاريزما.

ورد الحديث عن ديهيا من قبل مجموعة من المؤرخين، من بينهم صاحب "العبر وديوان المبتدأ والخبر"، في الفصل الرابع من الكتاب الثالث، قال فيها ابن خلدون: "وكان من أعظمهم شأناً يومئذ، الكاهنة ديهيا بنت ماتية بن تيفان، ملكة جبل أوراس، وقومها من جراوة ملوك البتر وزعمائهم".

في شخصية ديهيا، تجلت طموحات الأمازيغ، بعد فرضها لذاتها كقيادة عليا، لحركات مقاومة ثورية، لكنها كانت الأخيرة من نوعها. ولأن حكمها تزامن مع زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، فإن الأخير قدّم الدعم العسكري والمادي اللازمين لابن النعمان، وعبّأ له أكثر من 40 ألف رجل من أجل الحسم في مسألة أفريقيا

وإذا حاولنا رسم ملامح لملكتنا، مع ما تم التأريخ له، يمكن التأمل في تمثالها التذكاري الذي نُصب عام 2003 في مدينة بغاي بالجزائر، أو في اللوحة التي رسمها الفرنسي شارل هيبوليت ليكونت.

كتب المؤرخ والمفكر التونسي هشام جعيط، في مؤلفه "التأسيس للغرب الإسلامي": "مثلت ديهيا نقاء حركة بربرية في الجوهر، وما كان ينقصها هو إدراك معنى الدولة"، فقد ألحقت جيوشها هزائم متتابعة بجيش حسان بن النعمان، وما بين سنتي 695 و696م، انسحب الجيش العربي نحو الشرق، بلا انتصار يذكر، وطاردتهم ديهيا إلى حدود قابس، وحسب هشام جعيط، فقد كانت كارثة بالنسبة للعرب، هذا بعد أن أسرت 80 قائداً عربياً مع أعيانهم، ليس هذا فقط، بل يذكر مؤرخو هذه المرحلة، ومن بينهم هشام جعيط وابن خلدون وآخرون، أنها أحسنت معاملتهم، وقامت بتبني خالد بن يزيد القيسي.

في شخصية ديهيا، تجلّت طموحات الأمازيغ، بعد فرضها لذاتها كقيادة عليا، لحركات مقاومة ثورية ثانية -بعد مقاومة الزعيم كسيلة- لكنها كانت الأخيرة من نوعها. ولأن حكمها تزامن مع زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، فإن الأخير قدّم الدعم العسكري والمادي اللازمين لابن النعمان، وعبّأ له أكثر من 40 ألف رجل من أجل الحسم في مسألة أفريقيا، بعد أن أفلتت منه السيطرة عليها.

وقتئذ، لم تتيقن ديهيا من عدم عودة الجيش العربي، فأخذت على عاتقها نهج سياسة "الأرض المحروقة"، فأحرقت العديد من الأراضي والأشجار المثمرة وعدداً من المدن، حتى أن ابن خلدون حدّد امتداد هذه المناطق من طرابلس إلى طنجة، غير أن هشام جعيط يعتبر أن الأمر مبالغ به، لأن سياسة الحرق لا يمكن نسبها لديهيا وحدها.

عاد حسان مجدّداً لإفريقيا عبر قابس وقفصة قسطيلية، بعد أن أسقط قرطاج، ويحلل جعيط هذا الحدث الانفصالي والجوهري في تاريخ أفريقيا، بأنه يرمز ويحين تحول أفريقيا نحو مصير شرقي إسلامي جديد، انهارت معه الحضارة الرومانية المسيحية التي ازدهرت قديماً على ضفافها.

أما ديهيا، فقدمت موتها أفضلية على إقامة تصالح بينها وبين المنتصر، ورأت أن كبرياءها أكبر من ذلك. يقول هشام جعيط في نفس الكتاب: "اهتم التاريخ الغربي إلى حد الآن، بالموت المفاجئ للحضارة الرومانية البيزنطية، لكن في الحقيقة ما يبدو لنا جديراً أكثر بالاهتمام، هو هذه المقاومة البربرية الفوضوية والبطولية، وهي دفاع بسيط عن الحياة والحرية".

الفيلسوف الأمازيغي أغسطينوس

صحيح أنه لا توجد فلسفة أمازيغية مستقلة أنتجت مفاهيم خاصة بها، لكن إمكانية الفلسفة داخل الأمازيغية متاحة للجميع، كما أتيحت لذلك للقادم من طاغاست النوميدية (حالياً سوق أهراس، الجزائر)، القديس أوغسطينوس. الذي ولد لأب وثني وأم مسيحية.

هو أول فيلسوف مسيحي، تأتي فترته مع أفول الفلسفة الهلنستية ومع آخر حقبة من الفلسفة الوسيطية، تشبّع بالأدب اللاتيني وقادته أقدامه لافتتاح مدرسة للبيان في قرطاجنة، قبل أن يكون أستاذاً للبيان في ميلانو، إلا أن فقدانه لما يريده أن يصير، جعله في المانوية حيناً وليعجب بالكاثوليك أحياناً أخرى، إلى أن وقع في ورطة شك حادة بعد أن قرأ مؤلفاً لـ "شيشرون"، لكنه سرعان ما اهتدى لليقين.

يذكرنا يوسف كرم، في كتابه "تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط "، بأن "رسائل أفلوطين، كانت بمثابة المفتاح الذي ساعد أوغسطينوس على تجاوز مشكلات عقلية أعاقت فهمه العميق للمسيحية، فقد اعتقد في قراءاته الأولى للنص المسيحي أنه وجد ما تطمح له روحه، كما توهم أن فلسفة أفلوطين تلتقي مع النص الديني، غير أن فرحه بالفلسفة الأفلاطونية آنذاك يعكس مدى تشوّقه لحلول عقلانية تتناغم مع ما كان يؤمن به بقلبه، ما يبرهن أنه كان مسيحياً بروحه ووجدانه قبل أن تعينه الفلسفة على إدراك الإيمان إدراكاً واعياً".

لم تكن حدود التفلسف الديني للقديس ذي الأصول الأمازيغية في هذه الإشكالات فحسب، بل فَكَّرَ في الإرادة والخلق والسياسة والنبوءات والحرية والوحدة والانقسام والفن وطبيعة المجتمع الفلسفي، وغيرها من المفاهيم التي تزخر بها أروقة الفلسفة والأديان، يتجلى هذا في كتاباته الغزيرة، مثل "مدينة الله"، "محاورة الذات"، "عظات على رسالة يوحنا الأولى"، "قيامة المسيح وقيامتنا "، "إلهي أعترف لك"، "الموعظة على الجبل"، وغيرها من المؤلفات.

لولا أمازيغيتي لما كنت مبدعاً… إدير

لم تكن المقاومة التحرّرية، أو الأفكار، وحدها التي خرجت من شمال أفريقيا نحو العالم، فقد كان لمختلف الفنون الموسيقية الأمازيغية بالخصوص نصيب وافر من الترحال والعبور بين الضفاف، وأحد حاملي شعلتها، الفنان القبائلي الجزائري إدير، والذي توجّه للموسيقى بدل أن يواصل العمل كدارس للجيولوجيا.

في الموسيقى، يختار الفنانون بأنفسهم ما يريدون غناءه، لكن حالة إدير مخالفة لهم، حيث اختارته أسطورة متوارثة في القبائل، تحكي عن فتاة تعمل في الحقول، تعيل والدها وإخوتها، اسمها "غريبة"، وفي كل عودة لها في المساء حين تطرق الباب، يحتار والدها فيما إذا كانت هي هي أم وحش الغابة، لكنه يتعرّف عليها من خلال صوت أساورها.

هذه القصة هي مضمون الأغنية الشهيرة "أفافا إينوفا"، التي غناها إيدر لأول مرة بالمصادفة في الإذاعة الجزائرية الرسمية، وكما تردّد صوته في أرجاء الجزائر، تردّدت أصداء الأغنية القادمة من قرية "آيت لحسن" بين جبال جرجرة إلى العالم، وترجمت لأزيد من 15 لغة.

تناولت أغنيات إدير مقاومة الأمازيغ وحمايتهم لأرضهم أمام الأطماع الخارجية، كما كان له موقف سياسي واضح تجاه النظام الجزائري، حتى أنه اضطر لترك الغناء لفترة طويلة.

كان "إدير" اسماً مستعاراً أطلقه على نفسه، أما اسمه الحقيقي فهو حميد شريط، ولد في 1949، وأخذ على عاتقه عصرنة الفن القبائلي، من خلال ثيمات جمالية كلها عن الحياة البسيطة والقرية والجبل والحرية والمقاومة والمرأة والهوية الأمازيغية، يجمع فيها بين آلات موسيقية غربيّة وأخرى شعبيّة تقليديّة، ويمزج فيه ميلودية ناعمة وإيقاعاً متلكئاً، يخلق مستويات متعددة من التلقي، فأغانيه من ناحية يمكن أن تغنى للأطفال كما يمكن أن تكون في ذات الوقت أغنية تأملية.

وعن الأم، تختزل أغنيته "أسندو" أدوارها المتعددة في الحياة، وتقربنا من تفاصيل عملية خض الحليب واستخراج الزبدة منه، كما يصف فيها الأدوات التقليدية المخصصة لذلك، وهي يدوية وبسيطة وطبيعية، ويحلم إدير في أغنية "تارجيت" أن تتحول الأرض إلى جنة تسع الجميع، بدون حدود أو إثنيات أو فوارق طبقية، يسود فيها السلام والعدل.

تناولت أغنياته أيضاً مقاومة الأمازيغ وحمايتهم لأرضهم أمام الأطماع الخارجية، ففي أغنية "شفيغ أمزون ذيظلي"، وتعني "كأنه أمس"، كان له موقف سياسي واضح تجاه النظام الجزائري، حتى أنه اضطر لترك الغناء لفترة طويلة بعد إطلاقه لألبومه الثاني "أياراش إناغ"، وطيلة الثمانينيات لم ينتج أي شيء، وصولاً إلى التسعينيات عدما غنّى مع الشاب خالد في حفلة بفرنسا.

شارك إدير الفنان الفرنسي شارل أزنافور أغنية بالأمازيغية القبائلية، وعنه قال عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو: "إدير ليس مغنياً مثل الآخرين، إنه فرد من كل عائلة".

محمد شفيق... مؤرخ الأمازيغية الأول

"لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرناً من تاريخ الأمازيغيين"، "أربعة وأربعون درساً في اللغة الأمازيغية"، "المعجم العربي الأمازيغي (3 مجلدات)"، "الدارجة المغربية، مجال توارد بين الأمازيغية والعربية"، "أفكار مختلفة"، "ما يقوله المؤذن"، "من أجل مغارب مغاربية بالأولوية"، وغيرها من الإصدارات والمقالات الثقافية واللغوية والفكرية والأدبية، تمد القرّاء والباحثين في الأمازيغية برصيد معرفي عام وواسع، كان خلفها الرجل الملقب بـ "أبي الحركة الثقافية الأمازيغية"، محمد شفيق، المولود سنة 1926م، وهو باحث ومناضل آت من أيت سادن، شرق مدينة فاس.

كرّس محمد شفيق كل حياته من أجل القضية الأمازيغية، وساهم بشكل كبير في إخراجها من العتمة، حيث كان بمثابة المسعف لها وللمتكلمين بها. لقد نفض شفيق غبار العصبية والإقصاء والنظرة الضيقة على الأمازيغية ولغتها التي فكّر بها ومن داخلها، وبنظرة شمولية، كان هاجسه الأكبر إعادة قراءة تاريخ المغرب بشكل ينصف جميع المكونات. المميز في أعمال شفيق هو تجاوزه للبنى اللغوية والمقاربة الاختزالية، كونه يقارب الظاهرة في بعدها وسياقها السياسي والتاريخي والاقتصادي والمجتمعي، فهي أقرب ما تكون إلى مقاربة نسقية.

حصل الأب الروحي للحركة الأمازيغية على شهادات عديدة في التاريخ والتفتيش التربوي، وهو الذي تولى مناصب متنوعة، حيث عين في العام 1959 مفتشاً عاماً للتعليم، وفي بداية السبعينيات نائباً لكاتب الدولة في التعليم الثانوي والتقني والعالي، ثم كاتباً للدولة لدى الوزير الأول 1972، ليكلف بمهمة في الديوان الملكي، كما تقلّد منصب إدارة المدرسة المولوية. وفي 1976 كان عضواً في أكاديمية المملكة المغربية، ليكون عميداً للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، وبعد سنتين عين عضواً في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

وفي محاولة أخرى لرد الاعتبار للأمازيغية، كدسترتها والاعتراف بها، حرّر محمد شفيق مع توقيع 229 شخصية أمازيغية "البيان الأمازيغي"، الذي سُلّم إلى الملك محمد السادس في عيد العرش عام 2001، وتضمن مجموعة من المطالب من بينها: فتح حوار وطني حول الأمازيغية، الاعتراف الدستوري بالأمازيغية، تنمية المناطق الأمازيغية المهمشة، إصلاح التعليم والإعلام عبر إدماج اللغة الأمازيغية. وغيرها من المطالب التي تحقق بعضها على مدار 23 سنة.

كتب في مقدمة كتاب "ثلاثة وثلاثين قرناً من تاريخ الأمازيغيين": "وورقة تعريف الأمازيغي، في وقتنا الحاضر، هي قدرته على الإفصاح بلغة (الزاي)، أو تعاطفه معها، أو عدم تنكره للأجداد، (محلقي الرؤوس، آكلي الكسكس، لابسي البرنس) وهو أضعف الإيمان".

علي أزايكو... لا بد من هوية أمازيغية

لم يكن التاريخ المألوف مغرياً لعلي صدقي أزايكو، فكان قلقه الأكبر إعادة صياغته بروح تستحضر ما يسميه "ضرورة العودة إلى الذات وعدم التنكر للجذور".

كان مؤرخاً وشاعراً وناشطاً أمازيغياً، من مواليد 1942م، في قرية قريبة من أولاد برحيل بإقليم تارودانت، تدعى إكران ن تاوينخت، بدأ دراسته الابتدائية هناك ثم أكملها في مدينة مراكش، وبعد تخرجه من مركز "تكوين المعلمين" بمراكش، بدأ مسيرته التعليمية كمعلم للتعليم الابتدائي في مركز إمنتانوت عام 1962، ونال صدقي، بعد انتقاله للعاصمة الرباط، إجازة في التاريخ وواصل مهنة التدريس في نفس المدينة.

ظلّ الرجل مسكوناً برؤية وطنية جديدة، تعيد الاعتبار للهوية الأمازيغية وتؤسس لآفاق مغايرة، ولأن التاريخ الذي درسه في بلده الأم لم يرو عطشه، انتقل إلى جامعة السوربون في باريس، في الفترة من 1970 إلى 1972، وتحت إشراف عالم الاجتماع جاك بيرك، انكب على بناء مساره العلمي في مرحلة السلك الثالث من الدكتوراه، متخصصاً في قسم التاريخ الاجتماعي.

كتب المؤرخ محمد شفيق بأن تعريف الأمازيغي، في وقتنا الحاضر، هي عدم تنكره للأجداد، محلقي الرؤوس، آكلي الكسكس، لابسي البرنس. بينما كان قلق المؤرخ علي أزايكو هو ضرورة العودة إلى الذات وعدم التنكر للجذور

وناضل على جبهات مختلفة، ففي مقابل البحث العلمي، كان من أوائل المؤسسين، في العام 1967م، لأول جمعية دافعت عن الثقافة واللغة الأمازيغية، وهي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي (AMREC)، وبرفقة مجموعة من أصدقائه، وإلى جانب الراحل إدريس الخطابي ابن الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، أسسوا جمعية أخرى تحمل اسم: الجمعية المغاربية، معارف وثقافة، وبمعية الأستاذ محمد شفيق والمقاوم عبد الحميد الزموري ونشطاء آخرين، تم تأسيس "الجمعية الثقافية الأمازيغية" (A.C.A).

تسبّب العدد الأول، من مجلة "أمازيغ" للسنة الأولى 1981، بفتح أبواب السجن له، بعد نشره لمقال تحت عنوان: "في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية"، لتُمنع المجلة ويسجن هو لأكثر من سنة بتهمة المسّ بأمن الدولة، وحتى بعد تسريحه، حرم من استئناف عمله لمدة سنة كاملة، واعتبره البعض أول سجين في سبيل الدفاع عن القضية الأمازيغية.

استغل أزايكو محنة السجن ليكتب مقالات، نشر بعض منها في جريدة "البلاغ المغربي" ومجلة "أوال"، و أصدر ديوانين هما "تيميتار" و"إزمولن" باللغة الأمازيغية، وتحول الديوان الأخير لمصدر إلهام لعدد من الفنانين الأمازيغ، الذين يعتبرونه منبعاً خصباً لإبداعاتهم الغنائية.

وله العديد من المؤلفات والأبحاث والتحقيقات، أبرزها: "الإسلام والأمازيغ: البدايات الأولى لدخول بلاد الأمازيغ في المجال الإسلامي، 2002"، "تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة، 2003"، "نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية، 2004"، تحقيق كتاب "رحلة الوافد" لعبد الله ابن ابراهيم التسافتي الزرهوني، 1992، "فتاوي بعض علماء الجنوب بخصوص نظام إينفلاس بالأطلس الكبير الغربي في أوائل القرن السابع عشر، 1993"، تحقيق كتاب: "السرى لسعادة بالحسنى وزيادة" للفقيه عبد الله بن ابراهيم المرتيني (من القرن 12هـ/18م)، وهو عبارة عن معجم أمازيغي – عربي، وغيرها من الدراسات والأبحاث الأكاديمية.

يقول عنه الكاتب اللغوي عبد الغني أبو العزم: "أشير في هذا الصدد للحقيقة والتاريخ، إلى حالة فريدة أصابته بالذهول والذعر وجعلته ينفجر غضباً لا محدوداً، عندما علم أن أحد المتقاضين من سكان منطقة إمي نتانوت، ما إن بدأ يشرح قضيته باللغة الأمازيغية أمام المحكمة، حتى سارع أحد القضاة إلى مقاطعته قائلاً: عليك أولاً أن تتعلم اللغة العربية قبل أن ترفع شكايتك".

تقول كل شيء… فاطمة تابعمرانت

ولدت فاطمة تابعمرانت، في العام 1962، واسمها الحقيقي فاطمة شاهو، وهي أمازيغية تنتمي لقرية إيد سالم نواحي إفران. تعلقها بالفن لم يأت من تكوين أكاديمي أو معهد موسيقي، بل من علاقتها مع الطبيعة في وسطها، وبالشعر والموروث الأمازيغي، فرغم وجود شاعرات وفنانات أمازيغيات، إلا أن هذا الحقل ظلّ حكراً على الرجال، حتى استطاعت فنانات، مثل رقية تالبنسيرت، فاطمة تحيحيت وفاطمة تبعمرانت، أن يصنعن لأنفسهن مساراً إبداعياً فريداً، يفيض بالأنثوية الأمازيغية، بنظم أشعار برهنت على أن الشعر ليس ذكورياً فحسب.

في كل الأعمال الفنية التي أصدرتها تبعمرانت، دعت إلى التمسك بالحياة وعيشها بحرية، وقد أعجبت بالشعراء الكبار من الأمازيغ، أمثال الحاج بلعيد، أحمد بيزماون وعموري مبارك، فالتأثير الذي يمارسه الشعر الأمازيغي هو ذاته الذي تمارسه تبعمرانت، وهو سرعة مخاطبتها لكينونة الإنسان الأمازيغي، وخصوصاً النساء اللواتي لا يتقن القراءة والكتابة، وقد كان لتبعمرانت دوماً مكان بينهن من خلال الاستماع لها في حياتهن اليومية، وغالباً أثناء ممارستهن للأعمال المنزلية.

تقاوم قصائد تبعمرانت الفكر الرجعي الذي يريد العودة بالمرأة إلى الماضي، كما رفضت غير ذي مرة في أغانيها تغليف المرأة، أو تجريدها من أمازيغيتها، والتي هي حريتها، وتوجه سهاماً قوية في أبياتها الشعرية لكل الذين يتشدّدون في الدين ويريدون إقحامه في حيوات الأفراد، كما في هذه الأغنية التي ترفض التزمت الديني، تقول:

"أدرك أكاذيبك، وأنا لا أساوي نفسي بأكياسكم

لن أرتديها، حتى لو أحضرتموها لي"

وفي نفس السياق ونفس الأغنية، التي أصدرتها منذ سنة 2012، تسدّد الأمازيغية انتقادات حادة متغنية:

"الذي يخفي ملامح وجهه.. إن وقف معي سأهرب منه

إذا التقت الوجوه كما قال الأسلاف ..إن لم أر وجه الآخر

فما الجدوى من الحديث معه؟"

لم تعلن يوما عن رفضها للدين، بل كانت دوماً تقول إن الإيمان مسألة وجدانية وقلبية، وإن العلاقة بين الله والعبد علاقة فردية لا شأن للآخر فيها، لكنها تحرص أن تؤكد ألا شيء يجب أن يفسد فرح المرأة، ويعكر صفوة مزاجها في التزين والاعتناء بنفسها. هذه الجرأة الشعرية لتبعمرانت، غالباً لا تمر مرور الكرام، وكم من مرة كانت محط مهاجمة من الذين يرفضون الفكر في شعرها.

كذلك يوجد للقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية مكان بين أشعارها، فتتطرّق لثيمات مثل: التربية، هموم الإنسان، الأمومة، الطفولة، التاريخ، الطبيعة، الجمال، التهميش، الإقصاء والهوية، ما جعلها أيقونة للفن الأمازيغي.

توجه تبعمرانت سهاماً قوية في أبياتها الشعرية وأغنياتها لكل الذين يتشددون في الدين، كذلك لمن يسعون لطمس الهوية الأمازيغية وتهميشها.

وبالطبع هناك مكان للذين يتكالبون على الأمازيغية ويودون طمسها هويتها، كما في أغنية، "إزم غُوبريد"، التي أصدرتها منذ 10 سنوات، وتعني بالعربية: "أسد الطريق، الذي يعترض سبيل الرسائل والشكايات، ليحول دون وصولها إلى أصحاب القرار والمسؤولين".

تروي القصيدة صعوبة حياة سكان أعماق الجبال، الذين يعانون من استنزاف الموارد المعدنية والمائية في أراضيهم، كما تصور غياب الرفاهية والمرافق الصحية في هذه المناطق، فضلاً عن تزايد ظاهرة التهرّب المدرسي، وفي هذه القصيدة أيضاً تتناول عملية الإحصاء التي يصنف الأمازيغ كأقلية، المعتمدة على معايير تفتقر إلى الدقة العلمية والمنطقية.

وغالباً ما تظهر مرتدية اللباس الأمازيغي، مع أنواع الحلي الخاص، والذي يشكل رمزاً للثقافة الأمازيغية، يبين مدى افتخارها واعتزازها بثقافتها، أما إذا كان ظهورها في حفل أو مناسبة، فإن الحضور الذي يكون لدى فاطمة تبعمرانت فوق المنصة مع صوتها الصادح، لا يمكن إلا أن ينقل روح الثقافة الأمازيغية بأصالتها وجمالها إلى جمهورها العريض.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.