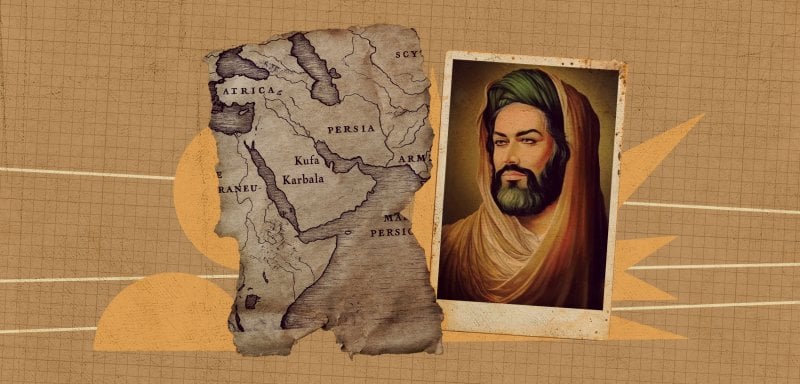

آمن الشيعة بأحقية علي بن أبي طالب وأبنائه بتولي منصب الإمامة، وذلك باعتباره منصباً دينياً يتم اختيار صاحبه بأمر مباشر من الله. رغم محورية تلك الفكرة في العقل الشيعي الجمعي، إلا أن التيار الشيعي العام تعرض للعديد من الانقسامات عبر التاريخ. تسبب ذلك في ظهور الكثير من الفرق والجماعات والطوائف التي ترجع في أصولها إلى الفكر الشيعي بشكل أو بأخر. نلقي الضوء في هذا المقال على الظروف التاريخية التي تسببت في ظهور تلك الفرق.

التيار الشيعي المبكر

تذكر المصادر الشيعية أن الشيعة الأوائل قد ظهور منذ فترة مبكرة من تاريخ الإسلام. على سبيل المثال، يذكر سعد بن عبد الله الأشعري القمي المتوفى 301هـ في كتابه "الفرق والمقالات" أن الشيعة "هي فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام، المسمون شيعة علي في زمان النبي، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، منهم المقداد بن الأسود الكندي وسلمان الفارسي وأبو جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر المذحجي، وغيرهم ممن وافقت مودته مودة على عليه السلام، وهم أول من تشيَّع من هذه الأمة".

آمن الشيعة بأحقية علي بن أبي طالب وأبنائه بتولي منصب الإمامة، وذلك باعتباره منصباً دينياً يتم اختيار صاحبه بأمر مباشر من الله. رغم محورية تلك الفكرة في العقل الشيعي الجمعي، إلا أن التيار الشيعي العام تعرض للعديد من الانقسامات عبر التاريخ

عقب وفاة النبي في سنة 11هـ، ظهر الشيعة كأحد الأحزاب المهمة على الساحة السياسية في الدولة الإسلامية الناشئة، وذلك بعدما أبدوا اعتراضهم على قرارات اجتماع سقيفة بني ساعدة، والذي شهد اختيار أبي بكر الصديق كخليفة للنبي. في سنة 35هـ، وبعد اغتيال عثمان بن عفان ووصول علي بن أبي طالب لسدة الحكم، سطع نجم الشيعة لفترة. وحاربوا في صفوف الخليفة الرابع ضد أعدائه في الجمل وصفين والنهروان. عقب اغتيال علي بن أبي طالب، حافظ الشيعة على ولائهم للأسرة العلوية بعدما بايعوا الحسن بن علي بالخلافة. وظلوا على ذلك الحال حتى تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في سنة 41هـ. بعد وفاة معاوية، تجدد النشاط السياسي للشيعة في الكوفة، عندما بعثوا بالرسائل للحسين بن علي، ودعوه للقدوم عليهم لنصرته. كما هو معروف، تراجع معظم الشيعة عن تأييد الحسين، وقُتل حفيد النبي في كربلاء في العاشر من محرم سنة 61هـ.

الكيسانية

عقب فاجعة كربلاء، التف قسم كبير من الشيعة حول محمد بن الحنفية وهو أحد أبناء علي بن أبي طالب، وقد نُسب إلى أمه التي ترجع أصولها لبني حنيفة. في تلك الفترة، أعلن المختار بن أبي عُبيد الثقفي الثورة على بني أمية. ورفع راية الانتقام من قتلة الحسين، وأعلن أنه يقوم بذلك بتكليف مباشر من الإمام محمد بن الحنفية. في هذا السياق، ظهرت فرقة شيعية عُرفت بالمختارية أو الكيسانية. يختلف الباحثون في سبب تلك التسمية، قيل إنها: سميت بالكيسانية نسبةً إلى المختار الذي كان يُلقب بكيسان. كما قيل إنها: قد سميت بذلك نسبة إلى كيسان بن أبي عمرة قائد شرطة المختار في الكوفة، أو إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب.

تمحورت أفكار الكيسانية حول شخصية محمد بن الحنفية. فقالوا إنه: هو نفسه المهدي المنتظر الذي ورد ذكره في الأحاديث النبوية. كما رفضوا تصديق خبر وفاة ابن الحنفية في سنة 80هـ. وقالوا إنه: إنما اختفى عن أنظار الناس، وأنه يعيش في جبل رضوى – الذي يقع في المدينة المنورة- وسيخرج مرة أخرى في أخر الزمان. بشكل عام، لم يُكتب الانتشار لتلك الفرقة، وقلت أعدادهم تدريجياً. وسرعان ما ذاب ما تبقى منها في الفرق الشيعية الأخرى.

الزيدية

إذا كانت الكيسانية قد اعتقدت بإمامة محمد بن الحنفية، فإن الأغلبية الغالبة من الشيعة قد اختاروا أن يتبعوا علي بن الحسين المعروف بالسجاد، وهو الابن الوحيد الذي بقي حياً من نسل الحسين بعد مذبحة كربلاء.

في الربع الأول من القرن الثاني الهجري، اجتمع قسم كبير من الشيعة تحت قيادة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أعلن زيد الثورة على الخليفة هشام بن عبد الملك، وقال قولته المشهورة: "ليس الامام منا من جلس في بيته، وأرخى ستره، وثبط عن الجهاد، ولكن الامام منا من منع حوزته، وجاهد في سبيل الله حق جهاده، ودفع عن رعيته، وذب عن حريمه".

في سنة 122هـ، قتل زيد وفشلت حركته. رغم ذلك بقيت أفكاره الثورية حاضرة بين العديد من قادة المعسكر العلوي من أمثال محمد النفس الزكية المتوفى 145هـ، وإبراهيم بن عبد الله المتوفى 145هـ، والحسين بن علي بن الحسن المثلث المتوفى 169هـ، وإدريس بن عبد الله المتوفى 177هـ.

الإمامية الإثني عشرية

أثناء تجهز زيد بن علي للقتال ضد الأمويين، وقع الانقسام في صفوف الشيعة. أعلن البعض عن استيائهم من الخلفاء الراشدين الذين تولوا الحكم قبل علي بن أبي طالب. فيما دافع أخرون -ومنهم زيد نفسه- عن هؤلاء الخلفاء باعتبارهم صحابة أجلاء أخطأوا في اجتهادهم عندما تصدوا للزعامة السياسية في وجود علي بن أبي طالب.

أمام هذا الانقسام، ترك الفريق الأول المعسكر الزيدي، وعُرفوا بالإمامية بسبب اعتقادهم بأن منصب الإمامة منصب إلهي لا يخضع لمعايير الاجتهاد البشري. واختار هؤلاء أن يتبعوا الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين، وابنه جعفر الصادق من بعده. وتسبب ذلك في إطلاق اسم الجعفرية على تلك الفرقة.

في سنة 148هـ، توفي جعفر الصادق ووقع الانقسام بين أتباعه. قال البعض إن: الإمام الجديد هو إسماعيل بن جعفر الصادق، فيما آمن البعض الأخر بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق. فيما بعد، صاغ أتباع الكاظم عقائدهم وأصول مذهبهم، فقالوا بأن: النبي نص على ولاية وإمامة علي بن أبي طالب بشكل واضح وصريح في غدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة سنة 10هـ. وقالوا بإمامة أحد عشر إمامًا بعد علي. وهم الحسن، والحسين، وعلي زين العابدين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، وأخيرًا الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري. بحسب معتقدهم، فإن الإمام الأخير قد اختفى عن أنظار الناس في سامراء في سنة 329ه، وأنه سيظهر مرة أخرى في أخر الزمان عندما يزيد الظلم والجور والفساد في الأرض.

النصيرية العلويون

ظهر العلويون/النصيرية كفرقة متمايزة ولدت من رحم التشيع الإمامي الإثني عشري في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي. تذكر المصادر التاريخية ومنها "الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد" للشيخ المفيد أن الإمام الثاني عشر لما تغيب عن الناس، فإنه قد عيّن أربعة من السفراء/الوكلاء الذين تم تكليفهم ليكونوا حلقة الوصل بين الإمام وأتباعه. كان أول هؤلاء السفراء هو عثمان بن سعيد العمري، أما أخرهم فكان علي بن محمد السمري.

بحسب المصدر السابق، رفض بعض الشيعة الاعتراف بشرعية هؤلاء السفراء، وأعلنوا أن السفير الحقيقي المُكلف من قِبل الإمام الغائب هو محمد بن نُصير النُميري، ومن هنا فقد عُرف هؤلاء باسم النُصيرية.

على مر القرون، عاشت الأغلبية الغالبة من أتباع تلك الفرقة في منطقة الساحل السوري وتركيا. وعُرفوا باسم العلويين إلى جانب اسم النصيرية. وتعرضت عقائدهم للتأثير والتأثر من جانب العديد من التيارات الفكرية الباطنية. على سبيل المثال، يذكر الكاتب العلوي محمد أمين غالب الطويل في كتابه "تاريخ العلويين" أن العلويين اتبعوا محمد الجنان الجنبلاني مؤسس الطريقة الجنبلانية. كما أنهم قد تأثروا بأفكار الصوفي الشهير حاج بكتاش ولي الذي ذاع صيته في القرن الثالث عشر الميلادي.

الإسماعيلية

في كتابه "أصول الإسماعيلية" تحدث المؤرخ البريطاني-الأمريكي برنارد لويس عن الغموض الذي يحيط بالمذهب الإسماعيلي والفرق المنبثقة عنه، فقال إن: الإسماعيلية تعني أشياء مختلفة في أمكنة وأزمنة مختلفة". بشكل عام، آمن الإسماعيليون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق، ولذلك عُرفوا باسم الإسماعيلية. كما عُرفوا أيضاً باسم السبعية لأنهم انشقوا عن الإمامية في الإمام السابع.

بحسب برنارد لويس فأن الإمامة قد وصلت لمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وأنه تخفى وتنقل بين البلاد هرباً من ملاحقة السلطات العباسية. بعد سنوات من الهروب، استقر الأئمة الإسماعيليون في مدينة السلمية بسوريا، ونشروا الدعاة في كل صوب لنشر دعوتهم. في أواخر القرن الثالث الهجري، تمكن الإمام عُبيد الله المهدي من تأسيس دولة في شمال إفريقية. عُرفت هذه الدولة باسم الدولة الفاطمية وتمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من الأقاليم الإسلامية. عقب وفاة المهدي، تعاقب القائم بأمر الله، والمنصور بنصر الله على اعتلاء كرسي الخلافة الفاطمية في المهدية. حاول الخليفتان أن يمدا سلطانهما إلى الديار المصرية ولكنهما فشلا في تحقيق هذا الحلم. في سنة 358ه تمكن الفاطميون أخيرًا من الاستيلاء على مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله. في سنة 362هـ انتقل المعز إلى مصر وأقام في مدينة القاهرة وأتخذها عاصمة لحكمه. وتتابع بعدها الخلفاء الفاطميون على حكم مصر.

الدروز الموحدين

في سنة 386هـ وصل المنصور بن نزار العزيز بالله -والذي عُرف بلقبه الأشهر الحاكم بأمر الله- إلى كرسي الخلافة الفاطمية بالقاهرة. في الفترة الأخيرة من خلافته، تهيئت الظروف لاستقبال العديد من الدعاة الإسماعيليين القادمين من بلاد فارس، والذين رغبوا في الحصول على المزيد من النفوذ والسلطة في عاصمة الخلافة الفاطمية. كان الداعيان محمد بن اسماعيل المُلقب بنشتكين الدرزي، وحمزة بن علي بن أحمد الزوزني من أبرز هؤلاء الدعاة على الإطلاق. وقد حاول كل منهما أن يقود التيار الدعوي الجديد الذي يتمحور حول فكرة الإعلاء من شأن الحاكم بأمر الله، والمغالاة في الاعتقاد به.

بحسب الروايات التاريخية، فقد اشتعلت نار الغيرة بين الرجلين بعدما قام الحاكم بأمر الله بتقليد الزوزني منصب الإمامة، ومنحه العديد من الألقاب التشريفية التي عبرت عن سمو مكانته. في نهاية سنة 408هـ، وقعت المواجهة الأولى بين الداعيين، وذلك بعدما بعث الزوزني للدرزي آمراً إياه بالتزام الطاعة. وفي السنة التالية، قُتل الدرزي مع مجموعة من أتباعه بأمر من الخليفة الفاطمي. عقب مقتل الدرزي وتفريق أنصاره، تهيئت الفرصة للزوزني لنشر أفكاره في شتى أنحاء الدولة الفاطمية دون منافسة. ولكن في سنة 411هـ، توقفت تلك الدعوة بشكل مفاجئ بعدما اختفى الحاكم بأمر الله عن الأنظار في ظروف غامضة. ليعاني الموحدون بعدها من بطش السلطة الجديدة. في تلك الظروف، اختفى حمزة الزوزني بدوره، وقيل إنه: قد ترك مصر ورحل إلى بلاد الشام لينشر دعوته بين أهلها، قبل أن تحين نهايته بشكل غامض، عندما غاب عن الأنظار. في السنوات التالية، لعبت أفكار الزوزني أثراً كبيراً في تشكيل أفكار ومعتقدات الطائفة التي اعتنقت الدعوة الجديدة، والتي أُصطلح على تسميتها بطائفة الموحدين أو بني معروف. كما عُرفت أيضاً بالدروز نسبةً إلى الداعي محمد بن اسماعيل المُلقب بنشتكين الدرزي.

النزارية والحشيشية

تذكر المصادر التاريخية الإسلامية أن الخلاف قد دب بين أبناء الخليفة الفاطمي المستنصر بالله عقب وفاته في سنة 487هـ. تمكن الابن الأصغر أحمد -والمُلقب بالمستعلي بالله- من الوصول للحكم بمساعدة من الوزير القوي الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي بعدما تغلب على أخيه الأكبر نزار. انقسمت الشيعة الإسماعيلية الفاطمية في هذا الوقت بين المستعلية الذين انتشروا في كل من مصر واليمن والحجاز، والنزارية الذين انتشروا في المناطق الشرقية من العالم الإسلامي.

عقب وفاة النبي ظهر الشيعة كأحد الأحزاب المهمة على الساحة السياسية في الدولة الإسلامية الناشئة، وذلك بعدما أبدوا اعتراضهم على قرارات اجتماع سقيفة بني ساعدة، والذي شهد اختيار أبي بكر الصديق كخليفة للنبي

في إيران، تبنى الحسن بن الصباح الحميري الدعوة النزارية، وضم إليها المئات من الأتباع. بعدها، تسمى ابن الصباح بلقب "شيخ الجبل". واتخذ من قلعة "ألموت" الواقعة شمالي إيران مركزًا له ولدعوته التي عُرفت فيما بعد باسم الحشيشية.

البهرة

لم يسد الهدوء في القاهرة عقب حالة الانقسام الذي وقع بين النزاريين والمستعليين. دبت روح الانقسام والتناحر من جديد داخل صفوف الطائفة المستعلية عقب وفاة الإمام الآمر بأحكام الله بن أحمد المستعلي بالله سنة 524هـ. بايع البعض الحافظ لدين الله -ابن عم الآمر- فعرفوا بالحافظية. أما البعض الأخر فبايع الطيب أبي القاسم بن الآمر والذي كان طفلاً رضيعاً في ذلك الوقت. وعُرف هؤلاء باسم الطيبية. تولى الحافظ الخلافة في القاهرة. أما الطيب فقد نقله بعض أتباعه لليمن عند الملكة الحرة أروى الصليحية. بحسب التقليد المتوارث عند البهرة فإن الإمام الطيب كبر وتزوج وأنجب. وانتقلت الإمامة من بعده إلى أبنائه وأحفاده الذين عاشوا في حالة من الستر والتكتم.

من جهة اخرى، تولى الدعاة الطيبيون مسؤولية نشر الدعوة في مناطق جديدة بعيدة عن مركز العالم الإسماعيلي في القاهرة. في كتابه "طائفة الإسماعيلية" ألقى الباحث المصري محمد كامل حسين الضوء على تلك الحقبة فقال: "هيأت التجارة التقليدية بين اليمن والهند فرصة لنشر الدعوة الإسماعيلية الطيبية في الهند، ولا سيما في ولاية جوجرات جنوب بومبي، وأقبل جماعة من الهندوس على اعتناق هذه الدعوة حتى كثر عددهم هناك، وعُرفت الدعوة بينهم باسم البهرة، وهي كلمة هندية قديمة معناها التاجر".

في سنة 999هـ، دب الانقسام بين صفوف البهرة بعدما توفى الداعي داود بن عجب شاه، وهو الداعي المطلق السادس والعشرين في سلسلة الدعاة الطيبيين. في تلك الفترة، وقع الخلاف حول تحديد خليفة داود. اختار بهرة جوجرات داود برهان الدين بن قطب شاه وعُرف أتباعه باسم الداودية. أما بهرة اليمن فقد اختاروا سليمان بن الحسن الهندي، وعُرفوا باسم البهرة السليمانية، كما اشتهروا باسم المكارمة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.