لم يكن محيط منزلنا مرصوفاً قبل سنوات. كان مُحاطاً بحجارة من "الجمش"، اعتاد الأهالي أن يستخدموها في أعمال البناء، بحيث يتم فرش كميات كبيرة منها كأساس في أرضية البناء وصبّها بعد ذلك بطبقة من الباطون. اختبرتُ خشونة هذه الحجارة عندما سقطت مرةً من أعلى الدرج. لم أكن وقتها قد أنهيت الجدال مع أختي حول مَنْ مِنّا ستجلب اللحمة من البرّاد في الطابق السفلي.

هناك في أعلى الدرج حيث كنا نجلس، جرت العادة دائماً أن نضع قطعة خشب طويلةً نسندها من طرفيها على حجرين من "الخفّان" (البلوك)، ثم نضع فوقها إسفنجةً أو قطعة قماش طريةً فتصبح مقعداً للجلوس، والجلوس هناك كان ممتعاً خاصةً في فصل الصيف عندما تميل الشمس من منتصف السماء في اتجاه الغرب، فيغطّي الفيء كامل المقعد.

كانت الساعة قد اقتربت من الواحدة بعد الظهر، والشهر أيار/ مايو، والجو حار. جهّزت أمي الطعام وهمّت بأن تمشي إلى الأرض التي تبعد مسافة نصف ساعة مشياً على الأقدام. كان أبي يحصد الزرع (القمح)، وقد وصل إلى هناك لتوه. هو اعتاد أن يصل قبل شروق الشمس، لكنه تأخر في ذلك اليوم بسبب عمل له في المدينة. مَشَتْ أمي خطوات وهي توصينا بأعمال المنزل. كنا ما نزال، رجاء وأنا، نتجادل حول اللحمة. يئِستْ أخيراً وقررتْ أن تنزل. لم تكن أمي قد اختفت بعد خلف جذع شجرة الخرنوب عندما نهضت رجاء، لأسقط أنا في اللحظة نفسها. الشيء الوحيد الذي التقطته قبل أن أفقد الوعي بعد ملامسة وجهي وجه الحجر، كان صوت جارنا الذي أسرع في الوصول على وقع صراخ أختي، فيما كانت أمي تطلب منها أن تسكت. هو نفسه جارنا الذي سأحقد عليه لاحقاً لأنه قتل متعمّداً القط الجميل "أبو جميل".

الشيء الوحيد الذي التقطته قبل أن أفقد الوعي بعد ملامسة وجهي وجه الحجر، كان صوت جارنا. هو نفسه جارنا الذي سأحقد عليه لاحقاً لأنه قتل متعمّداً القط الجميل "أبو جميل"

كان لوح الخشب قد أُزيح مسافةً أخلّت بالتوازن من الطرف الذي جلست عليه، ما يعني أني سأسقط حتماً ما لم يكن هناك من ثقل موازٍ. شقيقتي كانت هي الثقل. ما أن قامت حتى هويت أنا. قطعة القماش التي غطّت اللوح ساهمت في إخفاء هذا الخلل.

دقائق قليلة استيقظت بعدها لأجد نفسي ممددةً على الصوفا، وأمي بجانبي تمسح وجهي بالماء. حاولت أن أشكو لها وجعي، فهزّت برأسها مُشفقةً. كل ما استطعت قوله لها بصوت متقطّعٍ هو كلمة "أمي". قبالتي، كان يقف جارنا، فيما كانت أختي رجاء تبكي بشدة لأنها عدّت نفسها المسؤولة عما حدث. شعرت بفمي يمتلئ بالدم. لم أستطع أن أنهض أو أتكئ على أيّ من يديّ. لم أكن قد اكتشفت بعد حجم الخسائر التي لحقت بي جرّاء هذا السقوط الحر.

مبدئياً، كان يمكن لأي أحد أن يرى بوضوح كيف أصبح عظم يدي اليمنى بارزاً عند المعصم. لا بد أنها كُسِرت. كان منظراً مخيفاً ومثيراً للشفقة، وللشفقة ما يبررها، فتجبير الكسور في ذلك الوقت كان "عربياً"، أي أنه لا وجود لطبيب أو مُخدّر أو مُستشفى، وحتى إن وُجدوا فلم يكن لأبي ولا لأهالي القرية أن يمنحوا الثقة إلا لبيضة يفقشها "القبيلي" على اليد، ليدهن بها مكان الكسر وخشبتين يسندها بهما من الأعلى والأسفل، وقطعة شاش أبيض يثبّت بهما الخشبتين كمرحلة أولى ثم يُمسكها جميعاً بمشدّ أبيض، وهكذا تبقى اليد ملفوفةً لمدة شهر أو أكثر، حتى تبرأ.

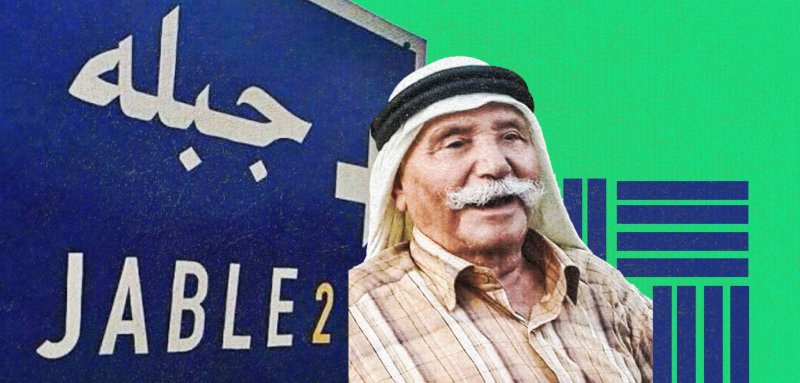

أما القبيلي، فهو حسن محمد محمود، المعروف بـ"أبو محمد القبيلي"، وهو مجبّر عربي من قرية بسوطر في ريف جبلة، عاش 95 سنةً، وبوفاته انتهى فعلياً زمن التجبير العربي. كان آخر مجبّر عربي ذاع صيته على مستوى ريف مدينة جبلة. كل أهالي وأبناء القرى البعيدة والقريبة كانوا يقصدون منزله من أجل تجبير الكسور. لا يمكن لأحد على أي حال أن ينساه، وإن حصل ونسيتَه، فلا يمكن أن تنسى شواربه البيضاء الطويلة ولا عقاله الأسود فوق الشماخ الأبيض أو حتى وجهه الطيب وضحكته اللطيفة في وجهك وهو يُدلِّك يدك ويشدّها وأنت تتألم.

كان أبو محمد صاحب فضلٍ على الناس ولم يكن يتقاضى مالاً لقاء هذه الخدمة الإنسانية. كانت الناس عوضاً عن ذلك تحسب حسابه بالبيض البلدي، أو أي إنتاج محلي يتوفر لديهم من الأرض. لقّبه الأهالي بطبيب الفقراء، وكانوا ينادونه لقربه منهم ومحبته، بالعمّ والجدّ والشيخ الطيّب. آخرون رأوا فيه "عَلَماً" وحزنوا لأن أحداً لم يرِث الطبابة العربية عنه، أو يتعلّمها منه.

لا يمكن أن تنسى شوارب أبو محمد البيضاء الطويلة ولا عقاله الأسود فوق الشماخ الأبيض أو حتى وجهه الطيب وضحكته اللطيفة وهو يُدلِّك يدك ويشدّها وأنت تتألم

حين امتلأ فمي بالدم وأردت أن أبصق، أحضرت لي أمي منديلاً، وبصعوبة بصقت وشعرت بأن هناك فجوةً داخل فمي وتياراً من الهواء يخرج كلما أردت التحدث. يبدو أني فقدت أسناني الأمامية الكبيرة أيضاً، ومع فقدان أسناني فقدت أيضاً حرف السين، فسناء ستُلفظ من الآن "ثناء"، والسلامة ستخرج "ثلامة"، وهذا سينسحب على كل الكلمات التي تحوي حرف السين.

ليس هذا فقط، بل بات قلبي يخفق كلما حاول لساني الوصول إلى مكان الفراغ. كانت هذه أول مرة أختبر فيها معنى الفراغ، وبفعل هذا الفراغ تجمّد تفكيري عند نقطة واحدة، كيف سأبدو أمام الناس ريثما أقوم بسد هذا الفراغ بأسنان جديدة؟ كيف سأضحك وأتحدث؟ وكيف سأنظر إلى المرآة؟ فأنا وفي ذلك الوقت بالذات لم أكن من النوع الذي يُحب نفسه بسهولة. ستأخذ هذه القصة مني زمناً طويلاً قبل أن أقع في غرام نفسي مرةً واحدةً وإلى الأبد. لن أحب مرآتي فقط، بل سأحب كل المرايا، لكن ليس الآن، بعد أن أدخل الثلاثين وأنا الآن (آنذاك)، ما زلت في الرابعة عشر.

في الطريق إلى المجبّر، كان حزني على البيجامة التي أرتديها والتي تمزقت عند ركبتيها يفوق وجع أسناني ويدي. كانت أختي هدى قد اشترت لي بيجامةً من النايلون وكنت سعيدةً بها جداً، فموضة بيجامات النايلون كانت لا تزال جديدةً ومحظوظ من يرتدي واحدةً منها. اخترت أنا اللون الأحمر واختارت رجاء لون البيجاما الأخضر. كنا نتمختر بها كما لو أنها حرير. أكثر من هذا، ما زلت أذكر أن ارتداءنا هذه البيجامات دوناً عن بنات القرية، تسبب في عركة بين إحدى الفتيات ووالدها. لم يكن والدها يسمح لها بأن تشتري لباسها بنفسها مع أنها أصبحت في الثانوية العامة. حتى اللباس الداخلي لأفراد العائلة، هو من كان يتولى أمر شرائه. لم يتحمّل عقلها أن ترانا نرتدي النايلون فيما هي ما زالت ترتدي القطن، فانفجرت.

وصلنا إلى منزل المجبّر، ولحظي "الجميل" لم نجد القبيلي. كان في مدينة حلب، وسيصل إلى المنزل في غضون ساعتين، هكذا أخبرتنا زوجته. عدنا إلى المنزل أنا وأبي وأمي وابن عمي ووجعي. شقيقتي هدى، وهي ممرضة، أعطتني إبرةً كي تخفف عني الوجع قليلاً ريثما ننطلق مجدداً، وهذا ما حصل.

قبل أيام قليلة، عرفت أن القبيلي قد توفّي. آخر مجبّر عربي في تلك المنطقة، ذهب، في زمن لم تعد فيه لناس القرى هناك القدرة على أن يركبوا الباص إلى مشفى يُجبّرون فيه كسورهم الجسدية، والنفسية

انطلقنا ووصلنا إلى هناك. كان القبيلي جالساً برفقة مجموعة من الرجال والصبْية. ما أن نزلنا من الباص واقتربنا قليلاً حتى قام على الفور قائلاً: "هي البنت أبدى". تركتني أمي وهرعت إلى داخل المنزل تجنّباً لرؤيتي أتألم. جلستُ على الكرسي وأمامي على كرسي آخر جلس القبيلي. وضع الفازلين على يدي وبدأ يدلّكها، وكنوع من التخدير الذي يعتمد الإلهاء بدأ يحدثني: "شو هالشعرات الحلوين... بتعطيني ياهن؟"، ثم فجأةً قال: "امسكوها". ثبّتني أبي وابن عمي وأحد الرجال الموجودين من كتفيّ ورأسي، ثم وبحركة واحدة مسّد القبيلي يدي، وبقوةٍ ضغط على العظم البارز عند معصمي... ما زلت أسمع صوت طقّة العظم في أذني: كيف عادت إلى وضعها السابق وكأنها حدثت الآن؟ ومع الطقّة طبعاً كان صراخي قد ملأ قرية بسوطر ونواحي مدينة جبلة.

أنهى القبيلي عملية تجبير يدي اليمنى، وخرجت أمي من الداخل وقبل أن نمشي نبّهت أبي إلى أن يدي اليسرى تؤلمني أيضاً. دسّها قليلاً فصرختُ، إنها مكسورة أيضاً، فقام القبيلي بتجبير اليد اليسرى كذلك. صعدنا إلى الباص وعدت إلى المنزل بيدين مكسورتين وفم فارغ ودور بطولة أوّل لحرف "الثاء".

قبل أيام قليلة، عرفت أن القبيلي قد توفّي. آخر مجبّر عربي في تلك المنطقة، ذهب، في زمن لم تعد فيه لناس القرى هناك القدرة على أن يركبوا الباص إلى مشفى يُجبّرون فيه كسورهم الجسدية، والنفسية.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.