كرجلٍ من العالم الجديد، محملاً بشغفٍ هائل لاكتشاف أسرار الماضي البعيد والغامض للمصري القديم، خاض الكاتب والسيناتور الأمريكي جيرميا لنش رحلته المثيرة في أرجاء مصر لمدة عام كامل، في نهايات القرن التاسع عشر (1890)، متنقلاً من مدينة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر، محاولاً الإمساك بسر حضارة وادي النيل، قبل أن يقوم بشراء مومياء امرأة من جرجا، كقطعة أثرية ثمينة تسدّ رمقه الهالع تجاه كل ما يخص الفراعنة وآثارهم الصامدة تحت شمس مصر الملتهبة، وكذلك في وجه الغزاة والمعتدين ولصوص الماضي.

منذ صغره كان جيرميا لنش مغرماً بالاكتشافات والمغامرات وتتبع آثار الماضي، وعندما لم يجد في الدراسة مُعيناً لتحقيق هذه الرغبات الجامحة، ترك مدرسته وهو في السادسة عشرة من عمره، وترك نفسه للعالم لينهل منه المعارفَ في صورتها الأولية.

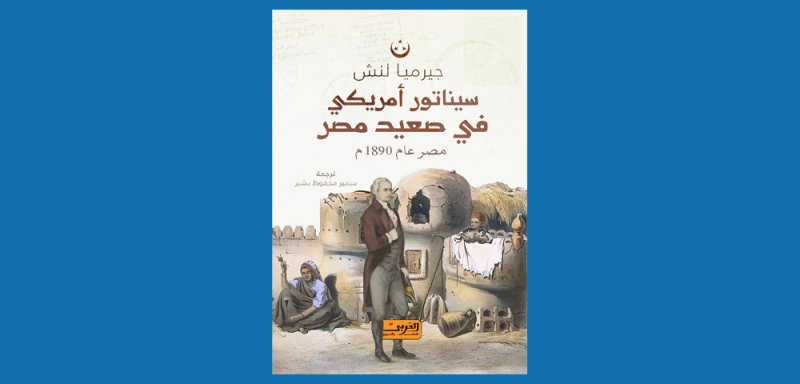

دخل جيرميا عالم السياسة عام 1882، وترقى في هذا المجال حتى أصبح سيناتوراً، كما حقق شهرة أدبية واسعة من خلال أعماله الأدبية: "ثلاث سنوات في الكلوندايك"، و"سيناتور الخمسينيات"، و"السيدة إيزيس في بوهيميا". ووثق جيرميا يوميات رحلته في مصر في كتاب صدرت نسخته العربية مؤخراً عن دار العربي للنشر بالقاهرة، ضمن سلسلة "أوراق تاريخية"، ترجمة سمير محفوظ بشير بعنوان "سيناتور أمريكي في صعيد مصر".

بين الماضي المصري البعيد، الزاخر بآثار إحدى أقدم الحضارات البشرية، والحاضر الفقير القاحل المُنسحق تحت أقدام الاستعمار الإنكليزي، والمقيد بالديون التي خلفها الخديوي إسماعيل، تدور وقائع رحلة هذا الأمريكي الذي جاء إلى مصر بعد سبع سنوات من الاحتلال الإنكليزي لمصر، أي في حقبة الخديوي توفيق. وبرغم تردي الأوضاع المصرية آنذاك، إلا أن جيرميا كان يعيش في مصر وهو "أسير لحلم ما"، فهي في نظره "الجنة المشابهة لما يحلم به مدمن الحشيش"، حيث السكون والهدوء، دون اللهث وراء جمع الأموال، والاستمتاع بأبسط الأشياء بلا أي طموح "يُعكر صفو الحياة، ويُسمم اللحظات المختلسة السعيدة"، وكذلك الاستسلام للغازي، وفتح الخزائن أمامه لكي ينهب منها ما يشاء دون مقاومة.

طريقة الحياة هذه التي أدهشت السيناتور، يُرجعها إلى الإيمان العميق لدى المصري الحديث بالقضاء والقدر والقسمة والنصيب. أما الروح الخاضعة المستسلمة، التي حكمت مصير المصريين على مرّ التاريخ، فيرى أنها متأصلة في الجينات المصرية، التي انغرست فيها بذور العبودية منذ زمن بعيد؛ يقول: "ربما يظن المرء أن المصريين يتحلون بقدر وافر من الشجاعة والبأس، لكنهم ليسوا كذلك. في معركة التل الكبير، كانوا وراء تحصينات جيدة، ممسكين ببنادق من نوع جيد، يقودهم عرابي باشا، وهو قائد له مقدرة حربية معقولة. كانوا يحاربون من أجل هدف وطني مقدس، وبالطبع كان الإنجليز هم الغازين. وكان عدد الجنود المصريين ضعف عدد جنود العدو، لكن ما إن هجم عليهم جنود الهاي لاندرز شاهرين حرابهم الباردة، وقبل أن يصلوا إلى المتاريس، هرب الجنود المصريون، بما فيهم الضباط والجنود. لم يقتل منهم الكثير، لأنهم لم يقفوا طويلاً في ميدان المعركة".

كانت مصر في نظر جيرميا "الجنة المشابهة لما يحلم به مدمن الحشيش"، حيث السكون والهدوء، دون اللهث وراء جمع الأموال، والاستمتاع بأبسط الأشياء بلا أي طموح "يُعكر صفو الحياة، ويُسمم اللحظات المختلسة السعيدة"

حصل جيرميا على هذه المعلومات التي تخص معركة التل الكبير من أحد الضباط المصريين، حيث حكى له أنه عندما شاهد الهاي لاندرز وهم يُهاجمون متجهين ناحية القلعة بوجوههم الحمراء، وأشكالهم الضخمة، وسيقانهم العارية، والحراب المثبتة في البنادق تلمع في ضوء الصباح، ظن أنهم من الجان، فسقط سيفه من يده، والتفّ خلفاً، حتى وصل إلى منزله في القاهرة. هذا الضابط الهارب من المعركة - بالنسبة لجيرميا- هو ابن بارّ للفلاحين المصريين الذين "دائماً ما يستبدلون سادتهم دون خوف أو أمل. يستمرون في أعمالهم، والنساء يجلبن المياه من الترع، كما فعلن جداتهم من قبل. والرجال في محلاتهم الصغيرة وأماكن جلوسهم الضيقة في الشوارع، حيث يعملون بكل جهد واجتهاد منذ الصباح حتى المساء، لا يشعرون بسعادة مفرطة أو بؤس شامل. يعثرون على بهجتهم بشكل هادئ، وهم يدخنون ويتحدثون بكل جديه وانتباه في أتفه الأمور".

في القاهرة عاش جيرميا في منطقة العباسية، ومنها كان يتنقل في الأحياء المصرية القديمة، فرغم ولعه الشديد بالماضي، إلا أنه كان منغمساً في الواقع المصري، راصداً للحياة الاجتماعية للمصريين، مندمجاً معهم في المقاهي وأماكن السهر، موثقاً بالصور الفوتوغرافية ما يشد انتباهه من مظاهر الاحتفاء بالحياة.

هكذا نقل لنا جيرميا صوراً حية عن مصر في ذلك الزمن، ولعل أكثر ما لفت انتباهه وأثار حزنه، تلك الظاهرة المؤلمة التي كانت منتشرة آنذاك في مصر، وهي أن نصف عدد الأطفال كانوا مصابين بالرمد، كنتيجة طبيعية للتلوث والاهمال التام للنظافة. هؤلاء الأطفال- كما شاهدهم جيرميا- "كانوا يجلسون فوق الأرض المتربة وسط الجمال والحمير يتلذذون بالتهام حلوى ملوثة من أيدي رجل عربي على رأسه عمامة كانت بيضاء في يوم من الأيام".

يترك جيرميا هؤلاء الأطفال البؤساء، ليقف منبهراً أمام هذا البدوي الذي يسير شامخاً بزيه المميز، وملامحه الحادة وعينيه المتطلعتين. بالنسبة إلى السيناتور الأمريكي فهذا البدوي "يُمثل شكل ودور هندي أحمر الشرق"، وهو الأكثر لفتاً للأنظار واستحقاقاً للإعجاب فقد "احتفظ تماماً بأسلوبه الذي اعتاد عليه في حياته منذ أيام إبراهيم. لم يستطع أحد أن يغتصب منه رجال الصحراء، وتُرِك في هدوء وسكينة وسط هذا الضياع الشاسع. يعيش حياة قوامها السلب والنهب، مع ذلك إذا أكل عيشاً وملحاً مع ضيفه، فلن يشعر الملك والأمير بالأمان والاحترام في قصره، أكثر مما سوف يجده تحت خيمة هذا البدوي".

وإذا كان البدوي هو الأكثر لفتاً للأنظار واستحقاقاً للإعجاب بالنسبة لجيرميا، فإن وضع النساء في ذلك الزمن، كما رصده الرحالة الأمريكي، هو الأكثر بؤساً؛ حيث الحجاب، والحبرة واليشمك، هذه الأقنعة السوداء والقوانين التي فُرضت على المرأة، وفقاً لمنظومة ذكورية استبدادية كما يراها الرحالة، جعلت المرأة تعيش آنذاك كسجينة في بيت أبيها قبل أن تُصبح عبدة في بيت زوجها، الذي غالباً ما يكون متزوجاً من غيرها من النساء، وبإمكانه أن يُطلقها في أي وقت ودون إبداء أسباب، لتعود إلى سجن أبيها مرة أخرى. وهكذا كانت حياة النساء المصريات تدور في دائرة محكمة من العنف والعبودية. وضع النساء هذا، كان سبباً في استياء جيرميا "هؤلاء الناس يحتقرون أجمل مخلوقات الله".

ويُقدم لنا جيرميا صورة واقعية للمقاهي في نهايات القرن التاسع عشر، حيث كانت تنقسم إلى نوعين: تلك التي تُقدم القهوة والكونياك والسجائر، والأخرى التي تقدم الحشيش بالإضافة إلى القهوة والكونياك. ولعل مقاهي الحشيش كانت الأكثر إغراءً بالنسبة للكاتب، ومن ثم كان سخياً في وصفها ورصد أدق تفاصيل مدخني الحشيش: "مقاهي الحشيش هذه لا تُغلق أبوابها على مدى الأربعة وعشرين ساعة، ويقولون لي هنا إن واحداً من أربعة قاهريين يدخنون الحشيش. يستمر الفرد منهم في التدخين لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم يسقط في نوع من الأحلام أو الذهول طوال ليلته، يتمتع برؤية حوريات الجنة في غلالات شفافة وهن يتراقصن أمامه. يشعر الفرد أنه هارون الرشيد وصلاح الدين أو محمد علي باشا. ثم يستيقظ فجأة وبعنف، لكي يتحقق أنه في الواقع ما زال داخل ذلك المقهى القذر".

وبشكلٍ عام فقد رصد جيرميا أن كل المصريين، من الجنسين، وفي كل الأعمار، مغرمون بتدخين السجائر، من الفتاة ذات الاثنى عشر عاماً حتى المرأة العجوز ذات السبعين، حيث يقول إن المصريين يلتهمون عدداً لا يُحصى من السجائر، وكذلك يحتسون القهوة العربية كجرعات الماء.

وإلى مولد الحسين، يأخذنا جيرميا معه، لنشاهد هذا الاحتفال الصاخب، بطقوسه المروعة؛ نسير معه في شارع الموسكي المزدحم بعدد هائل من البشر، لنرى "وقف عشرون رجلاً حاسري الصدور قبالة بعضهم بعضاً. كانوا جميعاً مسلحين بسيوف عريضة حادة وثقيلة، ومع كل إشارة من قائد هؤلاء الدراويش يرفعون سيوفهم إلى أعلى، ثم يتركون طرف السيف يغمد إما في صدورهم أو أكتافهم أو ظهورهم. يلي ذلك صيحة غنائية، يبدأها الإمام. ثم يحل الصمت. وتهبط السيوف على الأجساء مرة أخرى، بينما الدم الذي فاض من هذه الجروح يكون نهراً صغيراً".

يقف منبهراً أمام البدوي الذي يسير شامخاً بزيه المميز، وملامحه الحادة وعينيه المتطلعتين. فبالنسبة له يمثل هذا البدوي "شكل ودور هندي أحمر الشرق"، وهو الأكثر استحقاقاً للإعجاب فقد "احتفظ تماماً بأسلوبه الذي اعتاد عليه في حياته منذ أيام إبراهيم

كان جيرميا، صديقاً للقنصل الأمريكي في القاهرة آنذاك (شولر)، وقد أتاحت له هذه الصداقةُ الفرصةَ لمقابلة الخديوي توفيق عدة مرات، وكان توفيق في عيني جيرميا، بائساً ومسكيناً ويغلف الحزن وجهه، وبرغم ذلك اعتبره ألطف وأرق حاكم شرقي على قيد الحياة، فهو بالنسبة لجيرميا رجل تقدمي، حيث لم يتزوج سوى امرأة واحدة وكان – بحسب قول الكاتب- يُشجع رجال رعيته أن يكتفوا بامرأة واحدة، وكذلك كان لديه أمل في تغيير الشرائع الإسلامية والسماح للمرأة الشرقية أن تكشف عن وجهها ولا تُقابل بالاحتقار والعداء.

كأحد المولعين بالحضارة المصرية القديمة، يتنقل بنا جيرميا في الأزمنة البعيدة، والمدن القديمة مثل ممفيس، وطيبة، وكذلك المعابد مثل "دندرة" و"الكرنك". وهو كأحد المخلصين للماضي المصري بكل عظمته، لم يرحم هيرودوت، حيث وصفه بالدجال واللفاق، مشيراً إلى زيف الكثير مما قدمه لنا على أنه حقائق ثابتة.

وفي الصعيد، وجد نفسه أمام كنوز هائلة، وأسرار عظيمة، تحويها هذه الآثار الفرعونية الشامخة، فكان كمن يستنطق المومياوات الفرعونية، غرامه الأبدي، حتى أنه اشترى مومياء امرأة من جرجا (مدينة مصرية في محافظة سوهاج)، وأهداها إلى نادي البوهيميين بسان فرانسيسكو، وكذلك استطاع القنصل الأمريكي شولر أن يحصل على مومياويتين، ووضعهم في نفس النادي، لكنها جميعاً تبددت في الحريق الشامل لمدينة سان فرانسيسكو عام 1906.

ونتيجة لذلك عاد جيرميا مرة أخرى إلى مصر عام 1912، باحثاً عن مومياء جديدة ليهديها إلى ناديه المحبوب، لكنه – بحسب ما ذكره المترجم- تعذر عليه ذلك لأن كل المومياوات المكتشفة في ذلك الحين كانت تبعث إلى متحف القاهرة، لكنه علم أن أحد الباشوات المتوفين يحتفظ بمومياء في قصره، فاستطاع أن يقنع أبناءه أن يشتري منهم هذه المومياء، وبالفعل استطاع أن يحصل عليها.

بالطبع لا تخلو مذكرات جيرميا، من بعض الغطرسة الأمريكية، خاصة أثناء حديثه عن الخدم الذين يسرقونه، وكذلك في تضخيمه لحجم إنجازات المستعمر الإنكليزي، حتى أنه رأى أن مصر ستظل مَدينة للإنكليز بما فعلوه في بلادهم، لكن هذه الغطرسة تبدو خافته بجانب كتابات استشراقية أخرى. وبحبٍ غامر يختتم السيناتور الأمريكي كتابه الثري، فمصر في نظره "هي السكن والجنة المشابهة لما يحلم به مدمن الحشيش، فيها ننسى الأحزان ومصادر القلق ومخاوف يومنا، فنحن هنا في تلك الأرض العجيبة، وبينما نحن قائمون في حماها نشبه هؤلاء النائمون الذين يحلمون وهم نصف متيقظين. وعندما نضطر أخيراً أن نغادرها، نرحل آملين أن نعود إليها مرة أخرى لنشرب من مياه هذا النهر الغامض".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.