كانت زينب وجارتها داخل سيارة أجرة، تجلسان على المقعد الخلفي. منذ صعودهما، راح السائق يسترق نظرات إليها عبر المرآة. ثم قال متوجهاً بحديثه لجارتها التي تبدو ملامحها "محلّية"، ومشيراً إلى زينب: "هول طيّبين".

و"طيبة" تعبير سوقي لوصف امرأة بأنها "مثيرة"، في اللهجة اللبنانية الدارجة. أما "هول"، أي هؤلاء، فيقصد بهم السائق النساء السوداوات، في حكم تنميطي عنصري دارج في الثقافة الشعبية اللبنانية.

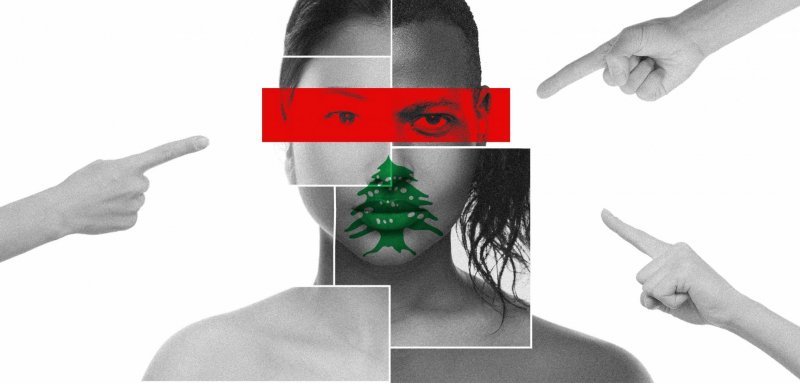

شعرَت زينب كنعان (28 عاماً)، المولودة لأب لبناني وأم من سيراليون، يومها بإهانة مضاعفة عندما تلقّى السائق ابتسامة من جارتها، بدلاً من أن تنتفض للدفاع عنها، وأحسّت بالعجز التام عن الدفاع عن نفسها أو الاشتباك مع تعليق عنصري جديد يُضاف إلى ما اعتادت على تلقّيه في يومياتها.

وُلدت زينب في سيراليون، وأتت إلى لبنان عام 1997، وكانت تبلغ من العمر أربع سنوات. انتقلت للعيش مع جدّيها لوالدها، ولم تأتِ أمها معها ولا أبيها، وكانا منفصلين وقتها. لزينب إخوة من أمها تتواصل معهم لكنها لم تقم بزيارتهم حتى الآن.

جورج فلويد في لبنان

عام 2020، قتلت الشرطة الأمريكية رجلاً يُدعى جورج فلويد في ولاية مينيابوليس، وأدى مقتله إلى انطلاق حملة شعبية واسعة في الولايات المتحدة تنديداً بالعنصرية ضد السود، وتحديداً ضد ممارسات السلطة الأمريكية، تحت عنوان "حياة السود مهمة".

استحوذت قضية فلويد على اهتمام عالمي، وكذلك الحملة المنددة بالعنصرية، وتفاعَلَ معها ناشطون/ات من كافة أنحاء العالم، عبّروا عن رفضهم لأشكال العنصرية في بلادهم أيضاً.

زينب كنعان، وهي صحافية في العقد الثالث من عمرها، وجدت نفسها في ظل حملة التعاطف هذه، أمام ازدواجية في المعايير: هي التي تعرّضت للعنصرية من دون أن تلقى مساندة حتى من أقرب الناس إليها تشهد اليوم على تعاطف مع ضحية في قارة أخرى.

عندها قرَّرَت أن تعبّر عما تختبره بمنشور طويل على فيسبوك. كتبت: "منذ أن بدأت الأحداث في أمريكا وأنا أراقب بصمت المنشورات والحب اللبناني للأفارقة والسود... مستفزة هذه الحركات. مستفزّة لنا ليس استفزازاً بسيطاً بل استفزازاً جارحاً، استفزازاً يعيد تذكيرنا بتفاصيل حملناها معنا منذ طفولتنا ولا تزال مستمرة فينا...".

عام 1979، حدّدت الأمم المتحدة أسبوع 21-27 آذار/ مارس من كل عام أسبوعاً عالمياً لمناهضة العنصرية، في ذكرى مجزرة "شاربفيل" التي ارتكبتها قوات نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وخلّفت عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

في لبنان لا فصل عنصرياً كما كان الحال في جنوب إفريقيا. ولا تقتل السلطات متظاهرين سود البشرة، ولا توجد قوانين تحدد مدارسَ للبيض وأخرى للسود أو تمنع الأخيرين من ارتياد باص أو مقهى بسبب لون بشرتهم.

ولكن الممارسات العنصرية حاضرة بكثرة وتبقى محمية من أي عقاب أو ردع. لا يتردد أصحاب المنتجعات السياحية من منع الأفارقة من دخول مسبح مثلاً، انطلاقاً من اعتقاد في بالهم، وهنا الأسوأ، بأنهم يمنعون العاملات في الخدمة المنزلية من الدخول، ففي ذهنهم أصحاب البشرة السوداء لا يتواجدون في لبنان إلا لتقديم الرعاية المنزلية. إذن، تتقاطع الطبقية مع العنصرية وتظهر في أبشع حللها.

هذا ليس الأسوأ. الأسوأ هو عدد حالات وفاة العاملات في الرعاية المنزلية من جنسيات إفريقية وآسيوية، من دون ملاحقة أو محاكمة للكفيل/ة. وعام 2008، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً ذكر أن عاملة تلقى حتفها كل أسبوع في لبنان، لأسباب غير طبيعية. وحل الموت انتحاراً والسقوط من مبانٍ مرتفعة أثناء محاولة الهرب من أصحاب العمل على رأس قائمة أسباب الوفيات.

وغالباً ما تحدث انتهاكات بحق العاملات في الخدمة المنزلية بلا محاسبة أرباب العمل المعتدين. عن أسباب ذلك، تقول مسؤولة الإعلام والمناصرة في حركة مناهضة العنصرية فرح البابا لرصيف22 إنه في القانون مَن يسبق الآخر إلى الشكوى يُنظر في قضيته، وغالباً ما يذهب صاحب العمل أولاً للشكوى ضد العاملة بتهمة السرقة ليستبق أي كلام ممكن أن تقوله عن تعرّضها للضرب أو التحرّش أو أي شكل آخر من أشكال العنف، علماً أنه يصعب على العاملة أن تخرج من منزل مشغليها، إذ غالبيتهنّ ليس لديهنّ يوم عطلة أسبوعي ولا يمتلكن حرية في التنقل، إضافة إلى أنه يُسمح للكفلاء بمصادرة أوراقهن الثبوتية.

وإذا استطاعت العاملة أن تذهب للتبليغ، فإنها تُقابَل باستهزاء، وغالباً لا يصدقونها في مراكز التبليغ ويظنون أنها المذنبة، وأحياناً، يقولون للشاكية إنها إذا بلّغت وخسرت كفيلها ستكون أمام مشكلة إقامة، وتواجدها في لبنان سيصير غير قانوني، وأحياناً يهددها مكاتب الاستقدام أو مشغّلها براتبها. كل هذه الأسباب تحول دون محاسبة المنتهكين، تشرح البابا.

تغريبة السود

في كانون الثاني/ يناير 2022، طفحت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان بمنشورات عنصرية، في سياق حملة شنّها مناصرو حزب الله ضد الإعلامية داليا أحمد. وجّه المغردون إليها عبارات تطفح بالكراهية بسبب لون بشرتها، فما كان منها إلا أن توجهت لهم برسالة مصوّرة قالت فيها: "مَن قال لكم إنني أطرح نفسي كشقراء وصاحبة عيون زرقاء؟ مَن أخبركم أنني لا أفتخر بلوني الذي وهبني إياه الخالق؟".

خبرت زينب حوادث كثيرة في طفولتها لا تزال تذكرها. سمعت أطفالاً يتهامسون حول شكلها ويتساءلون "لماذا هي سوداء؟"، "لماذا شعرها هكذا (أجعد)؟". في إحدى المرات، تخطى الموقف التساؤلات إلى حد الإهانة حين وصفها أحد الأطفال من نفس سنّها بالـ"زنجية" وكان عارفاً أنها كلمة تنطوي على إهانة.

الأمر لم يتوقف عند أصدقائها الأطفال. كانت تسمع عبارات مهينة تخرج من أفواه أشخاص كبار، بعضهم من أفراد العائلة الواسعة. تروي زينب لرصيف22: "كانوا يقولون ‘أمها عبدة سودا’. ربما لم أكن وأنا طفلة أدرك معنى الكلمة، لكنني في قرارة نفسي كنت أشعر أنه تعبير مهين".

"كان أصعب ما اختبرتُه في طفولتي هو الشعور بأنني غير مرئية، إذ كان أغلب الطلاب في المدرسة لا يلعبون معي ولا يقتربون منّي، كنت أشعر بالوحدة، وأحياناً كانوا يضربونني ويقولون لي يا سريلانكية"

تلاحظ زينب أنه أمر شائع لدى اللبنانيين أن يقولوا عن الأفارقة إنهم "شعب ما بيفهم"، وتقول: "عندما كنت أحتدّ وأعترض على هذه الأوصاف، كانوا يقولون إن لا علاقة لي بالأمر فأنا لبنانية". بالطبع، لم تكن هذه الإجابة تقنعها، فبالإضافة إلى أنها تبرير يكرّس المعنى العنصري بصورة عامة، لكن بصورة خاصة وشخصية "فإن أمي إفريقية وأنا أشعر أنني جزء من هؤلاء الناس، أي الأفارقة، وأنني أنتمي إليهم وأتماهى معهم، وهذا أمر لا يمكن أن تنفيه حقيقة أنني كبرت وعشت في لبنان".

بالطبع، لم تتوقف تجربة زينب مع كونها نصف إفريقية عند حد العنصرية على أساس الشكل، فهناك درجة إضافية من العنصرية تتصل بكونها امرأة مولودة من امرأة إفريقية. كانت تجد نفسها تواجه أقوالاً من نوع أنه عليها أن تشكر ربّها كون أبيها أتى بها إلى لبنان لتعيش وتكبر فيه بدلاً من العيش في إفريقيا، لأنها كانت ستصبح عاهرة تلقائياً هنالك. نفس الأشخاص كانوا يقولون "إن أمهات الأطفال الأفارقة عاهرات، ولذلك لم يأتوا للعيش مع أبنائهن، وإن هذا هو المسوّغ الذي يدفع الأب إلى إرسال أولاده ليعيشوا مع أقاربهم بدلاً من إبقائهم مع أمهم". في رواية العائلة اللبنانية، "دائماً الأمهات الإفريقيات هن المذنبات"، تقول.

اختبرت زينب طوال سنوات مراهقتها كيف يُنظر إليها على أنها ليست جميلة. تروي: "عانيت من أنني لا أؤخذ على محل الحب إنما يُنظر إليّ حصراً كأداة جنسية". هذه القوالب التي تكثّف شعور فتاة في مجتمع محافظ بعدم الأمان، جعلتها "في حالة دفاع مستمرة عن نفسي".

زينب التي اعتادت أن تسمع تعليقات تذنّب والدتها فقط لأنها إفريقية، كانت في صميمها تتمنى "لو كبرتُ إلى جانب والدتي، كنت أقلّه سأشعر بأن هناك شخصاً أتماهى معه وأشبهه. كانت الأمور ستكون أسهل عليّ كطفلة أقلّه".

قصة زينب ليست قصة معزولة. هي قصة كل شخص لون بشرته مختلف عن لون بشرة الأغلبية في لبنان. يعرف الشاب اللبناني ناصر بزي وزوجته الإثيوبية عائشة طبيعة المجتمع فلهما خبرة شبه يومية مع الممارسات العنصرية منذ أن تحابا وإلى ما بعد إنجابهما ابنهما الأول. اليوم عندما يفكران بمستقبل ابنهما، يشعران بأن الانتقال للعيش في بلد آخر هو الحل الأنسب.

"الصيني" و"الياباني"

وُلد صائب كيالي (32 عاماً) في لبنان، لأب لبناني وأم من تايلند. تعارف والداه في لبنان، حيث كانت والدته هاربة من زواج كان مفروضاً عليها.

تخصص صائب في الجامعة اللبنانية الدولية في مجال الإعلان والتواصل، وانتقل عام 2019 إلى دبي حيث يعمل الآن في مجال الإعلام.

يروي الشاب الثلاثيني لرصيف22 أنه كان في سنّ صغيرة عندما "اكتشفتُ وشعرت أني مختلف عن باقي أصدقائي، والسبب هو اللقب الذي أطلقوه علي: الصيني". يعلّق: "كان لقباً مزعجاً، ببساطة لأني لست صينياً، ولأني لم أختر هذا اللقب".

يعتبر أن ما اختبره ينمّ عن جهل وسطحية المعلّقين في أغلب الأحيان، وليس فقط عن شعور فوقي أو نية عنصرية. في هذا السياق، يقول: "ما يثير حفيظتي تجاه تلقيبي بالصيني أن أصدقائي المولودين لأمهات أجنبيات بشرتهنّ بيضاء وشعرهنّ أشقر وعيونهنّ ملونة، لم ينادهم أحد تبعاً لجنسياتهم الأخرى، ولم يلقّبوا بالسويدي أو الألماني، لا بل على العكس كان الجميع يعتبرهم جميلين".

رغم التعليقات التي اعتاد سماعها في المدرسة وبين أصدقائه، يعتبر صائب نفسه محظوظاً أكثر من غيره كون عائلته من طبقة وسطى وارتاد مدرسة خاصة، "ليس لأن الطبقات الفقيرة أكثر عنصرية، إنّما لأن الصفوف الدراسية كانت صغيرة، في كل منها نحو 12 شخصاً، والتلاميذ هم أنفسهم لا يتغيّرون كل سنة، ما ساعد في تكوين علاقات صداقة بيني وبينهم" حالت دون أن يتعرّض كثيراً لتعليقات عنصرية.

برأيه، "العنصرية ليست فقط تجاه اللون، وإنّما أيضاً تجاه الطبقة الاجتماعية، فالفقراء يواجهونها أكثر بكثير، وخاصة العمال الأجانب في لبنان". يسترجع خدعة كان يمارسها وأصدقاؤه وهم يافعين على سبيل التسلية. كانوا يدّعون أنه ابن السفير التايلندي في لبنان، و"بمجرّد إخبار هذه المعلومة كنت أشعر أن الاهتمام بي تضاعف بطريقة إيجابية. ولكن لنتخيل ردّ الفعل لو كنت عاملاً فقط".

"تعلّمتُ كيف أستغلّ اهتمام المجتمع بتكاوين الوجه والاستفادة من المسألة لصالحي"، يروي ويضيف: "عندما كنت أبحث عن عمل في أول أيامي الجامعية، تقدّمت لوظيفة في مطعم آسيوي يقدّم مأكولات صينية، وقام بتوظيفي بسرعة علماً أنني لا أملك أي خبرة في هذا المجال، واستمرّيت بالعمل في بعض المطاعم الآسيوية التي كانت توظفني بسرعة"، قبل أن يسافر إلى دبي للعمل في مجال تخصصه.

لم تخلُ حياة صائب الخاصة من تعليقات مزعجة. "كانت والدة حبيبتي تعبّر عن قلقها من أن يكتسب أبناء ابنتها ملامح ‘صينية’. على الرغم من أنها كانت تكنّ لي المودة، لكن هذا لم يغيّر نظرتها إلى علاقتنا"، يروي. لم تستمر تلك العلاقة على أية حال، ولم يكن سبب الانفصال ملامحه أو هويته.

قصّتان يذكرهما صائب جيداً لعمق أثرهما فيه، حصلتا معه عندما كان يعمل في أحد المجمعات التجارية في بيروت. يخبر: "كان الأطفال عند رؤيتي يقومون بحركات لشدّ أعينهم لكي يتشبهون بملامحي"، ويكمل أن "بعض الزبائن كانوا لا يوجّهون الحديث إليّ وكأني غير موجود، وعندما كنت أحاول التفاعل معهم كانوا يبدون استغرابهم من أني أتكلّم العربية بطلاقة، فكنت أضطر لإخبارهم بأني لبناني".

عندما شاهَدَت كيف أثار مقتل جورج فلويد تعاطف الجميع، شعرت زينب بازدواجية في المعايير. هي التي تعرّضت للعنصرية من دون أن تلقى مساندة حتى من أقرب الناس إليها راحت تشهد تعاطفاً مع ضحية في قارة أخرى

اضطرار صائب لإثبات لبنانيته دائماً شكّل له ارتباكاً تجاه هويته. وولّدت هذه الأمور لديه "حقداً كبيراً تجاه لبنان، فأنا لا أنتمي إلى البلد كبلد وإنّما إلى مجموعة صغيرة من الأشخاص أحبّهم، وإلى بعض الأماكن". حتى هذه الأماكن، فإن ذكرياته فيها متضاربة، وبعضها يغضبه جداً، خاصةً تعامل الناس مع العاملات الأجنبيات في شارع الحمرا.

"أفكّر في أنه هكذا تتم أيضاً معاملة أمي"، يقول ويضيف: "أشعر بتعاطف كبير معهن وأحاول المبادرة إلى مساعدتهن في حال شعرت أنهن تائهات أو بحاجة إلى أحد في بلد غريب عنهن". لا يتذكر قصصاً محددة تعرضت خلالها والدته للعنصرية، لكنه متأكّد تماماً من أنها تعرّضت كثيراً لنظرات فوقية، لأنها كانت عاملة في لبنان، ويشعر أنها لم تكن تخرج كثيراً مع والده وأصدقائه بسبب جنسيتها.

اليوم، يعيش صائب في مدينة تحتضن تنوّعاً كبيراً من الجنسيات والأعراق. رغم ذلك، لا يزال يسمع تعليقات استغراب من أنه لبناني ويتكلّم العربية، وخاصة من اللبنانيين المقيمين هنالك.

العنصرية كظاهرة سياسية

تعتبر فرح البابا أن "العنصرية ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية، وهي ظاهرة سياسية بالدرجة الأولى، فالفكرة المبالغ فيها حول الهوية اللبنانية ومميزاتها فاقمت الشعور الفوقي تجاه العمال الأجانب".

وعن الهوية اللبنانية وجذورها، تعتبر الباحثة والناشطة النسوية اللبنانية فرح قبيسي أن العنصرية في لبنان لها جذور تعود إلى الفكر التأسيسي للبنان الكبير، والذي عمل على التركيز على أن اللبنانيين يتميّزون بالكثير عن جيرانهم، وهذا غير صحيح برأيها.

"في عدسة الأيديولوجيا السائدة، كان يُنظر إلى بعض الجيران على أنّهم ‘متخلفون’ أو ‘بدو’ أو ‘ريفيون’، وبالتالي كانوا يُعتبرون أقل ثقافة ومعرفة من اللبنانيين، وأدنى مستوى منهم اقتصادياً وسياسياً أيضاً... على هذه الأسس الاجتماعية صاغ الفكر التأسيسي للبنان معاييره"، تقول قبيسي لرصيف22 وتضيف إن "هذه الأيديولوجيا لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، في الخطابات السياسية والمؤسساتية والإعلامية، والتي ما تزال تنعكس على العمال الأجانب والمهاجرين واللاجئين على شكل ممارسات عنصرية يومية".

برأي قبيسي، "تحاول العنصرية كأداة سياسية ضبط الداخل اللبناني أيضاً، وليس رسم صورة فقط عن الآخر، فهي تحاول الحدّ من أي تطلعات تقدمية أو تحررية مشتركة بين اللبنانيين وجيرانهم، وهي أيضاً سلاح طبقي ضدّ العمال المهاجرين للإبقاء على استغلالهم والتحكّم بهم أكثر، لضمان تدفق الأموال للأغنياء والبرجوازيين، وهذه اليد العاملة المهاجرة هي أداة لتدفق هذه الأموال".

تشير إلى بعض الأرقام والإحصاءات التي توصلت إليها في سياق عملها البحثي والتي تبيّن أن "أكثر من 50% من الطبقة العاملة في لبنان هي من المهاجرين ومعظمهم يتواجدون بشكل غير رسمي ويعملون دون حماية وبلا ضمان اجتماعي أو صحي"، وتضيف أن "ما يسمح باستمرار الاستغلال هو تعزيز فكرة أن هناك فائضاً من العمالة المهاجرة لا حاجة لها، والهدف من ذلك التقليل من قيمة تواجدهم والأعمال التي يقومون بها".

من جانبها، تشير البابا إلى أن العنصرية تفاقمت بعد الأزمة الاقتصادية، "وخاصة من قبل المسؤولين السياسيين الذين أصبح من السهل عليهم رمي كل مصائب البلد على العمال الأجانب والتحريض عليهم بأنهم أخذوا عمل اللبنانيين، وأنهم يتقاضون بالدولار أكثر من المواطن اللبناني".

وتلفت إلى أن "التغيير الفعلي لا يكون فقط بتعديل القوانين التي تشرعّ العنصرية، إنّما عبر التربية، وقد جرى العمل سابقاً على هذا النطاق وأتى بنتيجة جيدة، إذ إن بعض الشباب وصغار السنّ أصبحوا واعين بمفهوم العنصرية".

تتحدث عن تجربة تدريب لطلاب تبلغ أعمارهم تقريباً 16 عاماً قامت به "حركة مناهضة العنصرية" التي تعمل فيها، وهي حركة تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنصرية وإلغاء القوانين المجحفة بحق العمال الأجانب. لاحَظَت أن "الكثيرين من المشاركين تفاجأوا بمعلومات تتعلّق بنظام الكفالة وبدأوا يسألون أنفسهم عن أمور كانت بديهية بالنسبة إليهم"، وبعد اطّلاعهم على الإجحاف بحق عاملات المنازل اللواتي لا يحصلن على يوم عطلة، ولا دوامات عمل محددة لهنّ، ومنهن مَن لا يمتلكن غرف نوم خاصة بهنّ، بدأوا بمساءلة أهلهم.

تخلص الباب إلى أن "توعية الصغار وتربيتهم على بعض المبادئ الأساسية يساعد المجتمع على الحدّ من الممارسات العنصرية".

ممنوعون/ات من السباحة

لعلّ قصص منع ذوي البشرة السوداء من السباحة مع باقي الناس في المسابح الخاصة هي الممارسة الأكثر استحواذاً على حيّز إعلامي.

رانيا جمال (22 عاماً) هي ابنة لأم إفريقية وأب لبناني. لا تعرف والديها، فقد كبرت وعاشت في دار الأيتام الإسلامية. حتى أن قصة والديها وجنسيتيهما ليست واضحة لديها، فما تعرفه عن عائلتها يستند إلى افتراض أنها وليدة علاقة بين رجل لبناني وامرأة إفريقية أدت إلى ولادتها ورفض الأب الاعتراف بها.

تتذكّر رانيا أنها كانت في سن الـ12 عاماً عندما ذهبت مع أصدقائها إلى مسبح خاص، وفور نزولها إلى الماء ركضت صوبها موظفة وهي تصرخ بأنها لا يمكنها النزول إلى الماء، ما شكّل صدمة لها، فسألت، لماذا؟ وأتاها الجواب أن "العاملات يكنّ متسخات بسبب العمل المنزلي". افترضت الموظفة أن الطفلة عاملة منزلية بسبب لون بشرتها، ولم تتوانَ عن إهانتها هي وجميع العاملات المنزليات بمعيّتها.

هذا الشكل من أشكال العنصرية اختبرَتهُ زينب في الصرح التعليمي. تتذكر أنه في إحدى المرات فُتح نقاش حول العاملات الأجنبيات في أحد الصفوف الجامعية، في سنتها الأولى، عندما كانت تدرس الصحافة في الجامعة اللبنانية الدولية في مدينة صور، جنوب لبنان. كانت تعليقات الطلاب في غالبيتها تتضمن تنميطات عنصرية من نوع: "هم متسخات ورائحتن كريهة، ويجب ألا يُسمح لهنّ بالسباحة مع باقي الناس".

يومها، "انفجرتُ غضباً عليهم، فما كان من أحدهم إلا أن كلّل عنصريته بتوجيه إهانة مباشرة إلي، فقال إنني كنت مكبوتة لفترة طويلة وانفجرت الآن غضباً بسبب هذا الأمر". تقول زينب إنها شعرت بعد أخذ ورد أنهّا في دوامة من النقاش غير المجدي، وأنها مهما حاولت إخبارهم بمدى أذية تعليقاتهم للأشخاص من لونها، فإن ذلك لا يهمّهم.

درست رانيا مهنة التمريض، وقامت بتدريب مهني لثلاث سنوات في مستشفيات مختلفة في لبنان، لكنها اليوم عاطلة عن العمل بسبب وضع لبنان الاقتصادي. خلال فترة التدريب المهني، تعرّضت لمواقف عنصرية كثيرة دفعتها إلى التوقف عن ممارسة المهنة التي تخصصت فيها، والانتقال إلى تنمية هوايتها في الرقص والتي ترغب في أن تجد عملاً فيها.

بعض المرضى كانوا يرفضون أن تساعدهم وكانوا يطلبون استبدالها بممرضة بيضاء البشرة. والبعض الآخر كان يظن أنها آتية لتنظيف الغرفة وكانوا يتفاجأون من أنها ممرضة، ومنهم مَن كان يخبرها أنه "يمتلك سريلانكية" مثلها تساعده في الأعمال المنزلية، تروي لرصيف22.

"هذه التجارب دفعتني للتوقف عن ممارسة مهنة التمريض وعدم العودة إليها أبداً" تقول. قبل الدخول في مجال العمل وقبل بلوغها سن المراهقة، كان أصعب ما اختبرته في طفولتها هو "الشعور بأنني غير مرئية، إذ كان أغلب الطلاب في المدرسة لا يلعبون معي ولا يقتربون منّي، كنت أشعر بالوحدة، وأحياناً كانوا يضربونني ويقولون لي يا سريلانكية".

معاناة رانيا مع العنصرية في طفولتها تبرز بصورة كثيفة وثقيلة في تصرفات تتسم بالكثير من العنف ضدها: "زميلتي في الصف كانت تغسل أيديها بعد لمسي، وعندما كان يتم فقدان أي شيء من الصف كنت أنا محط الاتهام من دون أي مبرر لذلك، وهذا أمر لم أرتكبه يوماً".

"كل ذلك ولّد لديّ رغبة بعدم الخروج والاختلاط مع العالم الخارجي. سُلبت منّي حريتي بالتواجد في الفضاء العام". هكذا تفسّر رانيا رغبتها في الانعزال. فحين تنقلها، كانت تواجه أسئلة كثيرة واستغراباً من أنها تتكلم العربية بطلاقة.

في إحدى المرّات، "عرض عليّ سائق الأجرة أن يؤمن لي عملاً في المنازل من خلال مكتب استقدام يديره، وعندما أخبرته أنني لست عاملة منزلية لم يكترث وأصرّ على إكمال الحديث"، تروي زينب وتعلّق غاضبة: "الأغلبية لا يصدّقون أنني لبنانية، البعض يظنّون أنني أبالغ عندما أروي ما تعرّضت له، لكن كل هذا كان يحصل، وأكثر، والأشخاص الذين يشبهونني هم فقط سيعرفون عما أتحدّث".

اليوم، عندما ترى رانيا أطفالاً من ذوي البشرة السوداء تشعر بالأسى تجاههم، تقول، لأنها تعرف مسبقاً المصاعب التي يواجهونها وسيواجهونها.

عام 2020، إثر مقتل جورج فلويد، حاولت رانيا مع مجموعة من الأشخاص العمل على التوعية ضد العنصرية، فنظموا وقفة أمام الجامعة الأمريكية في بيروت للتضامن مع فلويد إلا أنهم قوبلوا بالاستهزاء. حالياً، تقول إنها فقدت أي أمل بإحداث فرق على هذا المستوى. "أنا اليوم فقط أرغب في أن أغادر لبنان لأنني لا أنتمي إليه. حاولت جهدي للبقاء، لكن البقاء صعب".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.