لوجه أمّ إبراهيم ملامح قويّة تخفي تفاصيل حياة مريرة عاشتها في حيّ المنكوبين. تذهب إلى المطبخ، لتحضر ركوة القهوة، وتضعها على الطاولة، ثم تجلس على الكرسي، وتشعل سيجارة. هي أمّ لثلاثة أولاد، ويلقّبونها "مختارة الحيّ"، إذ اكتسبت من أبيها الذي كان شيخ عشيرة قدرتها على التعامل بسلاسة وقوة مع الناس.

أوائل خمسينيات القرن الماضي، نزح والدها من "تل حياة"، في سهل عكّار في شمال لبنان، إلى حيّ المنكوبين، في مدينة طرابلس الواقعة في الشمال اللبناني أيضاً. سكن يومها في أحد المباني التي كانت مجهّزةً للجيش الإنكليزي سابقاً، وبقيت خالية بعد رحيل الإنكليز عن المنطقة. في حيّ المنكوبين، وُلدت أمّ إبراهيم، وكبرت، وأسست عائلتها، ثم بنت منزلاً متواضعاً زيّنته بالنباتات والزهور.

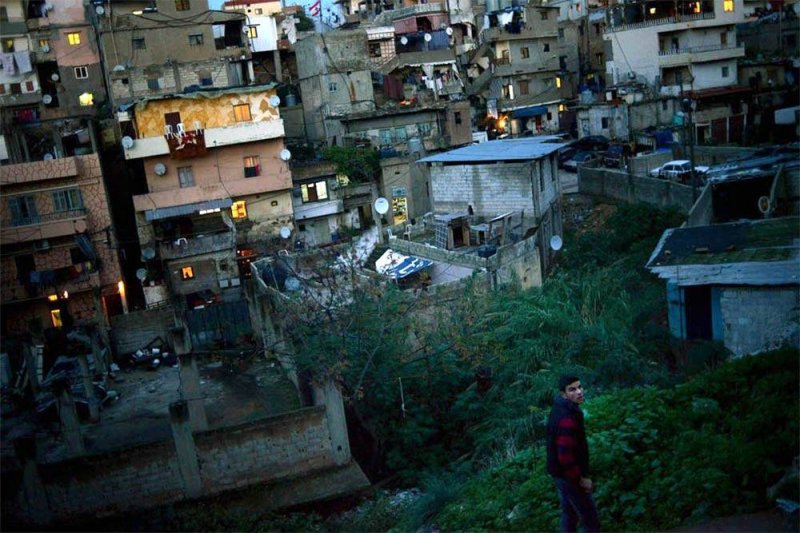

مناطق كثيرة تغيب عن عين الدولة في لبنان، وأحياء عدّة منسيّة، ويغرق أبناؤها في الحرمان. من حيّ المنكوبين، مروراً بحيّ التنك في البدّاوي، في شمال لبنان، وصولاً إلى حيّ السان سيمون في بيروت، ثلاثة نماذج لعشراتٍ من الأحياء المتشابهة التي تفتقر إلى أبسط الخدمات، وأبسط مقوّمات السكن اللائق، ويعيش سكانها في حالة من الفقر والحرمان فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2019.

"المنكوبين"... محكومون بالنكبات

حجراً حجراً، بَنَت أمّ إبراهيم أحواضاً، غرستها لاحقاً بالورود. تقف المرأة الأربعينية وسطها، وهي تستعيد تفاصيل سنوات مضت، شيّدت خلالها منزلها الصغير، ذا السقف المعدني (التنك)، والدار المزيّنة بالزهور.

تروي أمّ إبراهيم لرصيف22 كيف سارت حياتها هنا: "عندما تزوّجتُ، انتقلت أنا وزوجي إلى حيّ مجاور، قبل أن يعطينا والدي قطعة الأرض المجاورة لبيت أهلي، لنقوم ببناء بيتنا الخاص بأيدينا، وببعض المدّخرات".

يقع حيّ المنكوبين في مدينة طرابلس، في شمال لبنان. يحيط به من جهة مخيّم البدّاوي الذي يسكنه لاجئون فلسطينيون، ومن الجهة الثانية تحدّه منطقة جبل محسن. في جواره أيضاً نشأت "عشوائية" أخرى تُعرف بـ"وادي نحلة".

يقع حيّ المنكوبين في مدينة طرابلس، في شمال لبنان. يحيط به من جهة مخيّم البدّاوي الذي يسكنه لاجئون فلسطينيون، ومن الجهة الثانية تحدّه منطقة جبل محسن. في جواره أيضاً نشأت "عشوائية" أخرى تُعرف بـ"وادي نحلة".

يروي سكان المنكوبين أنّ ملكية جزءٍ من أراضي المنطقة تعود إلى شخص من آل أبو جودة، هاجر من لبنان منذ زمن بعيد وتوفي، والآن ذهبت ملكيته كلها، بما فيها المبني عليها بشكل مخالف، إلى أولاده الذين يعيشون في المهجر أيضاً. أما الجزء الآخر، فهو أراض مملوكة للدولة اللبنانية.

ينقسم سكان الحيّ إلى قسمين: الأول، اكتسب الحيّ اسمه من مأساتهم، وهم سكان طرابلس القديمة، "المنكوبون" إثر خسارتهم بيوتهم بسبب طوفان نهر أبو علي سنة 1955، فأسكنتهم الدولة في بيوت تابعة للملك العام، يغطّيها التنك والإترنيت، ونسيتهم؛ أما القسم الثاني، فهم المهجرون من قرى عكار والضنية، هرباً من الفقر والعوز، وهم يتوزعون بين الأبنية التي كانت في السابق مخصصةً للجنود الإنكليز، وبين أخرى بنوها على الأملاك العامة للدولة أو على العقارات الخاصة بـ"أبو جودة"، من دون تراخيص.

موجة النزوح إلى حيّ المنكوبين ازدادت مع الوقت من مناطق متعددة، وصارت البيوت تتكاثر بعشوائية، خاصةً بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975. وشهدت المنطقة استقطاباً للسكان في التسعينيات أولاً، ثم بعد الأزمة السورية في السنوات القليلة الماضية.

لا مدرسة في المنكوبين. أولاد المنطقة يذهبون إلى مدارس في مناطق أخرى تبعد عنهم نحو 15 دقيقة، وثمة مستوصف واحد مجاور للحيّ. أما المياه، فقد قام الأهالي بجمع المال من بعضهم، وحفروا بئرَين على نفقتهم الخاصة، وعلى نفقتهم يمدّون المياه من أحدهما إلى بيوتهم.

عندما نزح والد أم إبراهيم إلى حيّ المنكوبين في الخمسينيات، استقرّ في مبنى مؤلّف من طابقين، بجانبه أرض صغيرة. وقتها، كل مَن سكن في منزل من المنازل الموجودة سابقاً، والفارغة، أو بنى على أرض في المنطقة، عدّها ملكاً له. تقول أم إبراهيم: "هكذا صارت الأرض تُعدّ ملكاً لأبي، بين أهالي الحي".

الملكية العرفية

تنظّم القوانين آليات تسجيل الملكية العقارية في سجلات خاصة، بالإضافة إلى كل الوقوعات الحاصلة عليها، من رهن وبيع وهبة، وغيرها. أما في حيّ المنكوبين، فقد اكتُسبت "الملكية" بدايةً بالاستقرار في العقار، والانتفاع منه، وإعلان ذلك شفهياً، وبقيت العقارات موزّعةً على هذا المنوال، من دون تسجيلها. هذه الملكية العرفية أتاحت لأصحابها، كما تتيح الملكية القانونية، القيام بمعاملات البيع والإيجار وغيرها. لكنها، بخلاف الملكية القانونية، وككل ما يقع خارج القانون، حَرَمت سكان المنطقة من الأمان والحماية.

تؤجَّر العقار عبر اتفاقات شفهية بين المالك والمستأجر، بحضور شهود. و"في حال أراد المالك التخلّي عن العقار، أي بيعه لشخص آخر، فإما يتم ذلك شفهياً، أو عبر تنظيم ورقة نقل انتفاع بين الطرفين، بوجود شهود، أو عند المختار. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت مثل هذه الأوراق تُنظَّم عند بعض كتّاب العدل في طرابلس"، يشرح أحد سكّان الحيّ.

تؤجَّر العقار عبر اتفاقات شفهية بين المالك والمستأجر، بحضور شهود. و"في حال أراد المالك التخلّي عن العقار، أي بيعه لشخص آخر، فإما يتم ذلك شفهياً، أو عبر تنظيم ورقة نقل انتفاع بين الطرفين، بوجود شهود، أو عند المختار. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت مثل هذه الأوراق تُنظَّم عند بعض كتّاب العدل في طرابلس"، يشرح أحد سكّان الحيّ.

"هذه الصيغة تكون كافية أحياناً، لكن في أحيان أخرى تحصل مشكلات وابتزازات بين الطرفين، قد تصل إلى القتل"، يقول المتحدّث ويروي قصة: "قبل سنتين، عندما أجّر شخص شقته في وادي نحلة، لعائلة، بالصيغة الشفهية المتعارفة، وبعد أن قبض بدل الإيجار، بدأ يبتزّهم ويهددهم كي يخلوها لاحقاً، بحجة أنهم لم يسدّدوا بدل الإيجار، وانتهت القصة بقتل المستأجرين لابن المؤجِّر (مالك الشقة عرفياً)".

قلق الأمهات

كان أبو إبراهيم يعمل في مهنة تشتهر بها البدّاوي، وتُسمّى بـ"ضرب الرمل"، أي إزالة "البويا" (الدهان) عن الشاحنات والسيارات، وإرجاعها "خاماً". تقول أم إبراهيم: "زوجي كانت رزقته قليلة، لكنني أحببته كثيراً، وتمسّكت برغبتي في الزواج منه، على الرغم من معارضة والدي". عاش الزوجان في شقّة مستأجرة في عشوائية وادي نحلة، قبل أن يعرض عليهما والدها الأرض في المنكوبين، لتبني عليها منزلها.

"وُلِد إبراهيم في ظروف مادية صعبة"، تقول الأم قبل أن تكمل: "بكيت كثيراً لأنّه كان نحيفاً جداً. لم أكن أملك المال لأطعمه. كنت أطبخ أي طعام، وأضع صحناً، وأعلك اللقمة في فمي، ثم أضعها بعد ذلك في فمه، كي لا تزعجه في الهضم".

كبر إبراهيم، وكبر معه قلق أم إبراهيم عليه، فالخوف لم يعد مرتبطاً بغذائه. كبقية أهالي المنطقة، تخاف الوالدة من انتشار المخدرات، وأيضاً من استهداف أبناء المنطقة من قبل الجماعات المسلّحة، ودفعهم للانخراط في أعمال إرهابية.

"لم يقع أولادي في أيّ من المصيدتيْن، لكني أتمنى لو ظلّوا أطفالاً يلعبون داخل المنزل"، تقول. يأتي قلقها من تجربة شخصية واجهتها مع قريب لها، وهو "كان حلاقاً ماهراً، ويملك محله الخاص، لكنه أدمن المخدرات المنتشرة، وخسر عمله، وأصبح نحيلاً جداً".

ذات يوم، تروي، "بكى في حضني، وتوسل إليّ لمساعدته للتخلص من إدمانه، لكن لم تكن في اليد حيلة". تكمل: "أقلق عليه كثيراً، لكنني أقلق أيضاً من رؤيته إلى جانب أولادي، وأخاف عليهم أن يقعوا هم أيضاً في مصيدة المخدرات". تدرك الأم التي عايشت نشأة حيّها "العشوائي"، كيف أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في المنكوبين، جعلت من المكان بيئة جاذبة للمخدرات".

هذه "الظروف" دفعت عشرات الشباب للانضمام إلى الجماعات المسلحة، والمشاركة في القتال في سوريا والعراق ولبنان، عندما وجدوا في التسلّح باب رزقهم الوحيد.

يتناقل سكان المنطقة اسم شخص يستمر في استقطاب الشباب إلى صفوف الجماعات المسلحة، مستغلاً فقرهم وهشاشتهم، وتهميشهم التام عن مفاصل الحياة السياسية.

ظروف حي المنكوبين العشوائي دفعت عشرات الشباب للانضمام إلى الجماعات المسلّحة، والمشاركة في القتال في سوريا والعراق ولبنان، عندما وجدوا في التسلّح باب رزقهم الوحيد

أم إبراهيم تختصر الكلام في هذه الناحية بالقول: "أمنع أولادي من الاقتراب من أماكن تواجد هؤلاء، ومن بينها أحد مساجد الحي، خوفاً عليهم من التأثر بهذه الأفكار". ترفض أم إبراهيم كيف يُنظر إلى منطقتها كأنها "بعبع". تقول: "الناس هنا طيبون، ولكن الفقر والحرمان أينما وجدا يولّدان هكذا أفكار".

الوصمة التي تلاحق أبناء "المنكوبين" تذلّلها أم إبراهيم بخلق الجمال في صلب مشهد بائس: "أحبّ سماع صوت فيروز في الصباح، وأنا أشرب القهوة بالقرب من زهوري، وليلاً استمتع بسماع أم كلثوم، خاصةً في الشتاء، مع صوت المطر يضرب على إترنيت المنزل". تضيف: "الناس ينزعجون من صوت المطر على التنك، وأنا أحبّ أن أسمعه، وأنا جالسة في منزلي، وبالقرب منّي أولادي".

السان سيمون... "حتى الأسماك هربت من هنا"

تدخين النرجيلة تحوّل إلى طقس يومي في أحد أزقة منطقة السان سيمون الضيّقة. هناك يجمتع حسين (29 عاماً) مع أصدقائه من أبناء الحيّ يومياً.

تقع السان سيمون في منطقة الجناح، لجهة الخط البحري، في ضواحي بيروت الجنوبية، وتبعد عن المطار مسافة عشر دقائق بالسيارة، وتحدّها الرملة البيضاء من الشمال، والأوزاعي من الجنوب.

أخذت المنطقة اسمها من مسبح "السان سيمون" الشهير الذي بناه عليها رجل الأعمال اللبناني سيمون سمعان، وكان مقصداً للأثرياء قبل الحرب الأهلية اللبنانية، وبدء موجات النزوح إليها.

لم ينهِ حسين تحصيله الدراسي الجامعي، بسبب ظروفه المادية. كان يعمل سابقاً في محل لبيع الألبسة في أحد المراكز التجارية في بيروت، لكنه فقد عمله منذ سنة ونصف السنة، في ظلّ التدهور الاقتصادي، وجائحة كورونا.

وُلد حسين في السان سيمون، بعد أن نزح والداه إليها في ثمانينيات القرن الماضي، إثر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، وفي ظلّ الحرب الأهلية اللبنانية. في البداية، استأجرت العائلة شقّة وسكنتها لسنوات عدة، لتقوم بعد ذلك ببناء منزل مخالف على ملك عام. كان المنزل من طابقين على الشاطئ: الأول للعائلة، والثاني لأخيه الأكبر، ولم يستطيعوا حينها بناء طابق إضافي لحسين، لعدم كفاية أموالهم.

"عندما يقول أولادي إنهم يشتهون الجبنة، أو البيض، لا أتحمّل ذلك. نساء الحيّ بتن يخفن من الإنجاب. عندما عرفت إحدى صديقاتي أنها حامل، بكت كثيراً"

محمد (اسم مستعار)، هو أيضاً من سكان السان سيمون. يقع منزله مباشرةً على شاطئ البحر، وهو من أوائل من تهجّروا إلى المنطقة، عام 1975، من منطقة الكرنتينا في شرق بيروت، هرباً من الحرب اللبنانية، وبحثاً عن الأمان.

يستعيد محمد مشاهد من ذاكرته لرمال الشاطئ آنذاك، ويقول إنّها "كانت ذهبيّة، وبتاخذ العقل، والطرقات كانت واسعة"، على عكس ما يمكن أن ترصده العين اليوم، إذ باتت هذه الشوارع ضيقة جداً بسبب العمران العشوائي.

"في البداية، كان عدد المهجّرين قليلاً"، يقول محمد. بعدها، "ازداد تدفقهم بسبب الحرب، واستتبع ذلك النمو العمراني العشوائي، من دون رخص قانونيّة على الأملاك العامة".

"في البداية، كان عدد المهجّرين قليلاً"، يقول محمد. بعدها، "ازداد تدفقهم بسبب الحرب، واستتبع ذلك النمو العمراني العشوائي، من دون رخص قانونيّة على الأملاك العامة".

يصف الشاب الأبنية التي غالباً ما لا تتعدّى الثلاث طبقات، بـ"علب الكرتون"، كونها "بُنيت من دون عواميد دعم أو بنى تحتية فعالة". حسب محمد، هذه المساكن بُنيت وقتها، "لتكون مؤقتة إلى حين عودتهم إلى مناطقهم". ولكن المؤقت صار دائماً.

ومع تغيّر الظروف بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، عام 1990، ولاحقاً بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، عام 2000، تمكّن العديد من النازحين إلى السان سيمون من العودة إلى مناطقهم، وبيوتهم. هؤلاء، يروي أحد السكان، "قاموا بتأجير المنازل التي بنوها هنا". من جهة ثانية، "هناك بعض الأشخاص المدعومين من الأحزاب المسيطرة في المنطقة، أنشأوا مباني بهدف تأجيرها"، يضيف.

أسعار الإيجارات المنخفضة، نتيجة افتقار المنطقة إلى أقل معايير السكن اللائق، جعلها مقصداً للعمال الأجانب. من أبرز المخاوف التي تتكرر على لسان سكان المنطقة، هي "المافيات العائلية والسياسية التي تسيطر عليها". "هؤلاء مستعدّون للقتل من أجل المال"، يقول رئيس نقابة صيادي الأسماك في منطقتَي الجناح والرملة البيضاء، إدريس عتريس.

انتقل عتريس إلى السان سيمون عام 1975، خلال الحرب الأهلية. يقول: "كنّا نعيش في منطقة المسلخ في الكرنتينا، في شرق بيروت، وكان عمري سبع سنوات حين حصلت مجزرة السبت الأسود (في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 1975). يومها، "عُثر على جثث أربعة من حزب الكتائب المسيحي، فقامت المليشيات المسيحية بقتل مئات اللبنانيين المسلمين والفلسطينيين، وكان لعمال مرفأ بيروت نصيب كبير من القتل، إذ قاموا بفرزهم حسب مذهبهم، وقتلوا المسلمين منهم. اختفى أخي، وتوفي والدي، فتهجّرت عائلتي إلى السان سيمون، ومنذ ذلك الوقت نعيش هنا".

انتقل عتريس إلى السان سيمون عام 1975، خلال الحرب الأهلية. يقول: "كنّا نعيش في منطقة المسلخ في الكرنتينا، في شرق بيروت، وكان عمري سبع سنوات حين حصلت مجزرة السبت الأسود (في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 1975). يومها، "عُثر على جثث أربعة من حزب الكتائب المسيحي، فقامت المليشيات المسيحية بقتل مئات اللبنانيين المسلمين والفلسطينيين، وكان لعمال مرفأ بيروت نصيب كبير من القتل، إذ قاموا بفرزهم حسب مذهبهم، وقتلوا المسلمين منهم. اختفى أخي، وتوفي والدي، فتهجّرت عائلتي إلى السان سيمون، ومنذ ذلك الوقت نعيش هنا".

يضيف: "أتيت إلى السان سيمون يتيم الأب، ويتيم الدولة". ويكمل: "انتقلنا إلى السان سيمون تحديداً، لأننا أبناء البحر. سكنّا طوال حياتنا إلى جانب البحر، وتهجّرنا إليه. نحن مثل السمك، إذا خرجنا من الماء نموت".

يقع منزل عتريس على شاطئ البحر مباشرة، وهو مبنى مؤلّف من طابقين مطليَّين باللون الأصفر. يقف أمامه، ويصوّب إصبعه نحو قاربه الأبيض المركون عند طرف الشاطئ، في مكانه المعتاد، بعد رحلات صيد السمك، ليدلّنا عليه.

تعلّم عتريس الصيد وهو طفل صغير: "كنتُ أجمع الصدف الصغير، وأفتحه، وأضعه في مرطبان لأجذب السمك إليه، وأضع يدي في الماء. وعند دخول سمكة، أغلق المرطبان، وأجمع السمكات في سطل لأبيعها لاحقاً".

تعلّم عتريس الصيد وهو طفل صغير: "كنتُ أجمع الصدف الصغير، وأفتحه، وأضعه في مرطبان لأجذب السمك إليه، وأضع يدي في الماء. وعند دخول سمكة، أغلق المرطبان، وأجمع السمكات في سطل لأبيعها لاحقاً".

ويتابع: "البحر كان نظيفاً جداً، إلى درجة كنت أستطيع معها أن أرى الأسماك تسبح على بعد أمتار منّي، وكان البحر كريماً. كنت أتصيّد أنواعاً عدة من الأسماك، وأعرّبها حسب ألوانها". أما الآن، فالبحر لم يعد كريماً بسبب "التلوث الهائل الذي طاله جرّاء مياه الصرف الصحي، ومطمر الكوستا برافا، وانتشار المواد الكيميائية السامة، والبلاستيك". اليوم، "الصيّاد لا يستطيع إيجاد سمكٍ من لون واحد. حتى الأسماك هربت من هنا"، يقول.

حي التنك... إرث الفقر والتهميش

"الحياة عدم شرعي هون". بهذه الكلمات تصف فاطمة حياتها في حيّ التنك. يقع الحيّ في منطقة الوادي في البداوي، في شمال لبنان، وسُمّي بهذا الاسم بسبب أسقف التنك التي تغطّي غالبية منازله.

بُني الحيّ على أراضٍ جزء منها تعود ملكيته إلى الشخص المنتمي إلى آل أبو جودة (أملاك خاصة)، والجزء الآخر على أملاك عامة، وشَيّدت بيوته، من دون رخص، عائلات نزحت من القرى العكارية، وقرى شمالية أخرى.

بدأت موجة النزوح والبناء في الحيّ خلال الثمانينيات، وازدادت في التسعينيات. قبل أكثر من 25 سنةً، نزحت فاطمة مع عائلتها من قريتهم العكّارية إلى "وادي التنك"، بحثاً عن لقمة العيش، وهرباً من الفقر والحرمان. والآن، تعيش في منزل أسرتها مع زوجها زكريا، وأولادهما.

جميع سكان الأحياء العشوائية الفقيرة التي زرناها يتحدثون عن كيف "تتذكّرهم" الأحزاب السياسية عند استحقاق الانتخابات بـ"مئة دولار"، وهو رقم يكرّره المتحدّثون بصورة متطابقة

زكريا مكتوم القيد، ترعرع يتيماً، وتحمّل وزر الحياة وحيداً، فلم يستطع أن يكمل تعليمه، أو أن يمتهن حرفة. اليوم، يعمل في تنظيف الحدائق، وبيع الخردة (المعلبات الفارغة، والتنك، إلخ) التي يجمعها من الأراضي المجاورة للحيّ. هذا العمل لا يعود عليه بما يكفي لإعالة العائلة.

يحاول الأبناء، وهم أيضاً مكتومو القيد، كسر حلقة الحرمان هذه. هلال (15 عاماً)، يرى أن "العلم لا ينفع في هذا البلد"، لذا قرّر ترك المدرسة قبل سنتين، ويعمل مع خاله في محل لتصليح "الأشكمانات"، ليساعد في إعالة عائلته. أما أيمن (13 عاماً)، فيتمسّك بدراسته. فاطمة، من جهتها، تميل إلى خيار هلال: "البارحة ضربت أيمن كي يتوقّف عن الذهاب إلى المدرسة، ويتعلّم مصلحة ينتفع منها"، تقول.

لكن أيمن مصرّ على إكمال دراسته، والحصول على شهادة. تقول فاطمة: "ما يجنيه زكريا لا يكفي. عندما يقول أولادي إنهم يشتهون الجبنة، أو البيض، لا أتحمّل ذلك. نساء الحيّ بتن يخفن من الإنجاب. عندما عرفت إحدى صديقاتي أنها حامل، بكت كثيراً".

مؤخراً، وصلت الأمور بفاطمة إلى حدٍّ منهكٍ، إثر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية: "بعد الأزمة الاقتصادية، لم أعد أستطيع تحمّل كلفة شراء جرّة غاز، لذا أطبخ على الحطب".

لا ينفصل ما يعانيه الأطفال عن واقع أنهم ورثوا عن والدهم كونهم مكتومي القيد. فقد أدّى عدم حيازة الزوج أوراقاً رسميةً تعرّف به، إلى عرقلة تسجيل الزواج، وتسجيل الأولاد. وإنْ كانت القوانين لا تربط حصول الأطفال على قيدٍ في السجلّات بحالة والدهم القانونية، إلا أن التطبيقات الخطأ أحياناً، وأحياناً أخرى عدم قدرة الأهل على الوصول إلى الاستشارة القانونية المناسبة، تؤدي إلى ما وصل إليه أبناء فاطمة.

لا ينفصل ما يعانيه الأطفال عن واقع أنهم ورثوا عن والدهم كونهم مكتومي القيد. فقد أدّى عدم حيازة الزوج أوراقاً رسميةً تعرّف به، إلى عرقلة تسجيل الزواج، وتسجيل الأولاد. وإنْ كانت القوانين لا تربط حصول الأطفال على قيدٍ في السجلّات بحالة والدهم القانونية، إلا أن التطبيقات الخطأ أحياناً، وأحياناً أخرى عدم قدرة الأهل على الوصول إلى الاستشارة القانونية المناسبة، تؤدي إلى ما وصل إليه أبناء فاطمة.

يفاقم كتمان القيد مأساة الأسرة، إذ يقف عائقاً أمام قدرتها حتى على الوصول إلى "الإعاشات"، والمساعدات. في الأشهر الأخيرة من عام 2019، تبرّع لهم شخص بالمبلغ المطلوب لتسجيل أبنائهم، وعند بدئهم بالمعاملات، أتت جائحة كورونا، وبعدها أزمة الكهرباء، و"إلى الآن لا تزال أوراقنا عالقة في الدوائر الرسمية".

الوادي المريض

بيوت الحيّ التي تفتقر إلى الأساسات المتينة مبنية على ضفاف مجرى نهرٍ يطوف بالنفايات، ومياه الصرف الصحي. وخلال فصل الشتاء، يغرق الحيّ وبيوته بـ"المجارير". حتى السيارات لا تتمكّن من الدخول إليه وقتها. يعاني معظم سكان الحيّ، لهذا السبب، من أمراض مزمنة، كالسرطان والربو وأمراضٍ متعددة في الجلد. بالتوازي، فإن الوصول إلى الخدمات الطبية محدود بما تقدّمه الجمعيات الأهلية. تقول فاطمة: "لولا هالحناين في هذا المستوصف (مستوصف تابع لجمعية النهضة)، كنّا متنا من المرض".

ليال، جارة فاطمة، يقع منزلها مباشرةً على ضفاف مجرى النهر الملوّث، وتملؤه الحشرات وروائح المياه الآسنة المنبعثة من النهر. في الشتاء، يغرق بالمياه الملوّثة، وسقفه بدأ يهبط بسبب الرطوبة. تروي ليال لرصيف22 قصة "اللمّية" الأولى التي قامت بها. جمعت مبالغ زهيدة من المال من عددٍ من الناس عندما أصيبت ابنتها بنوبة ربوٍ حادة. "ابنتي تعاني من الربو. ذات مرة، أصيبت بنوبة قوية واحتاجت إلى عدد من الأدوية التي أحضرت نصفها من المستوصف، وبقي النصف الآخر الذي لا أملك سعره. عندها، قررت أن أقف على باب الجامع، وأجمع المال كي أشتري الدواء".

ليال، جارة فاطمة، يقع منزلها مباشرةً على ضفاف مجرى النهر الملوّث، وتملؤه الحشرات وروائح المياه الآسنة المنبعثة من النهر. في الشتاء، يغرق بالمياه الملوّثة، وسقفه بدأ يهبط بسبب الرطوبة. تروي ليال لرصيف22 قصة "اللمّية" الأولى التي قامت بها. جمعت مبالغ زهيدة من المال من عددٍ من الناس عندما أصيبت ابنتها بنوبة ربوٍ حادة. "ابنتي تعاني من الربو. ذات مرة، أصيبت بنوبة قوية واحتاجت إلى عدد من الأدوية التي أحضرت نصفها من المستوصف، وبقي النصف الآخر الذي لا أملك سعره. عندها، قررت أن أقف على باب الجامع، وأجمع المال كي أشتري الدواء".

وكرّت السبحة عند ليال، فزوجها لا يعمل، وليس قادراً على تأمين مصروف المنزل. لذلك، وجدت في هذه الطريقة وسيلةً لإعالة نفسها، وابنتها، وأصبحت تقوم باللمّية كلما احتاجت إلى المال.

أم أحمد، يعاني ابنها الصغير أيضاً من أمراض تنفّسية مزمنة بسبب روائح النهر. تقول لرصيف22: "أشعر بأننا منسيّون من الدولة، ففي كلّ مرة نطالب فيها رئيس بلدية البداوي بإصلاح الطريق، وتنظيف النهر، يقول لنا إننا متعدّون، وإننا غير مسجّلين في البدّاوي، وإننا لسنا محسوبين عليها".

كلامها يصادق عليه رئيس بلدية البدّاوي، حسن الغمراوي، عندما يرمي مسؤولية تلوّث النهر على السكان، ويبرر عدم تحمّل بلديته مسؤوليتها عن توفير الحلول، ووضع خطّة لتحسين ظروف أبناء الحيّ التعيسة، بكونهم "مخالفين"، و"لا يدفعون ضريبةً للبلدية".

يقول الغمراوي لرصيف22: "يعيش في الحيّ نحو 700 إلى 800 شخص، في أوضاعٍ مأساوية بسبب بنائهم المخالف عند مجرى النهر، وتكاثرهم في الفترة الأخيرة".

في ظل تنصل السلطة المحلية التام من مأساة سكان حيّ التنك، وجدت ليال نفسها مضطرة إلى البحث عن طرق لتؤمّن لقمة العيش بالحدّ الأدنى. تقول إن "اللمّية أمام الجامع، لم تسعفني لتغطية مصاريف المنزل، فقررت أن أذهب مع جارتي حنان، لأنظّف البيوت، وأدراج البنايات، خارج الحيّ".

في ظل تنصل السلطة المحلية التام من مأساة سكان حيّ التنك، وجدت ليال نفسها مضطرة إلى البحث عن طرق لتؤمّن لقمة العيش بالحدّ الأدنى. تقول إن "اللمّية أمام الجامع، لم تسعفني لتغطية مصاريف المنزل، فقررت أن أذهب مع جارتي حنان، لأنظّف البيوت، وأدراج البنايات، خارج الحيّ".

ولاحقاً، أضافت ليال إلى أماكن عملها محطات البنزين، "حتى أتمكّن من تأمين غاز المنزل، إذ أحصل على قنينة غاز وزنها كيلوغراماً، مقابل تنظيف مكاتب محطة بنزين".

بالطبع لا تكفي جرّة الغاز الصغيرة هذه، فتتقشف ليال في استخدامها، وتعتمد أيضاً على "موقد النار". تقول إن "نساء الحيّ قويّات جداً، ولولاهنّ لما استطاعت العائلات أن تستمرّ في العيش هنا".

تشريع اللامساواة

وفقاً لدراسة بعنوان "وضع وآفاق المدينة العربية: التحضّر وتحدّي الأحياء الفقيرة-الجزء الأول"، صادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، عام 2008، للمخطّطة والباحثة في مجال التنمية الحضرية والإقليمية، منى خشن، فإن الأحياء الفقيرة في لبنان بدأت تنمو على شكل مخيّمات للاجئي الحرب والنازحين، بين عامي 1920 و1955. وشهدت فترة الخمسينيات والستينيات هجرة كبيرة لسكّان الأرياف إلى الحضر، وبعدها نزوح السكّان بسبب الحروب بين عامي 1975 و1990، ما أدّى إلى ظهور أشكال أخرى لهذه الأحياء، "على طول الساحل، وعلى التلال المحيطة ببيروت".

وحسب الدراسة نفسها، فإن مفهوم "غير قانوني"، أو "عشوائي"، "قد يشير إلى المستوطنات التي يحتلّ سكّانها أراضي معيّنة، من دون سند ملكية قانونيّ، أو إلى المستوطنات التي شُيِّدت على أراضٍ خاصة مملوكة بشكل قانوني، ولكن في انتهاك لأنظمة التخطيط، أو تلك التي شُيِّدت من دون تصريح بناء. وعادةً ما تنطوي عدم قانونية هذه المناطق على تقسيم غير قانونيّ لأراضٍ كبيرة ليست مصنَّفة للاستخدام السكني، والتوسع الحضري. كذلك قد يشمل الوضع إضافات غير قانونية على بناء مرخَّص له رسمياً".

ترى المهندسة المعمارية والمخطّطة المدينية عبير سقسوق أن "التشريعات السكنية في لبنان، منذ الأربعينيات حتى اليوم، لم تشهد أيّ محاولة فعلية لتأمين أو إيجاد سبل للسكن الميسّر للشرائح الفقيرة، والسياسة الوحيدة التي اتُّبعت كانت سياسة ضبط الإيجارات، ولكنّها كانت داعمة للطبقة الوسطى، ولم تكن وسيلة لتوفير السكن للشرائح الفقيرة".

وتشير إلى أنّ "نزوح السكّان من الأرياف إلى المدن، بسبب تهميش المناطق الريفية، وتركّز الاقتصاد في المدن، كان الوسيلة الوحيدة لهم لترسيخ حقّهم في المدينة، وفرص العمل فيها".

وتشير سقسوق إلى أنّ هذه "المناطق أكثر من مهمّشة، بل هي مغيّبة بالكامل عن أجندات الحكومات". وتُرجِع هذا الأمر إلى "استخدام الطبقة الحاكمة لهذه المناطق كورقةٍ انتخابية، واستغلال الأحزاب لها ضمن شبكتها الزبائنية، من أجل إعادة إنتاج نفسها، بمعنى توفيرها خدمات للناس الداعمين لها، والسماح لهم بالترميم، أو إدخال مواد بناء إلى هذه المناطق، وبهذا تصبح قادرةً على السيطرة عليهم، وإبقائهم تحت رحمتها، وحتى إجبارهم على انتخابها مقابل هذه الخدمات".

برأي سقسوق، يكمن الحلّ في "إيجاد سياسة سكنية شاملة، وسياسة للأرض تحدّ من المضاربة، وتعطي قيمةً للقيمة الاجتماعية للأرض على الصعيد الوطني".

وعلى صعيد هذه المناطق، تلفت عبير إلى أنّ "ما نحتاج إليه هو حلّ جذري لإعادة تأهيلها وتحسينها، بما يتناسب مع العادات الاجتماعية، وبما يتناسب مع كيف بنى الناس مساحاتهم وعاشوا فيها، وهذا الأمر يجب أن يكون تشاركيّاً، بمعنى أنّ سكّان هذه المناطق يجب أن يكونوا جزءاً أساسياً من هذه العملية".

وتضيف: "لإنجاح هذا الأمر، لا بدّ من القيام بمسح شامل ومفصّل لهذه المناطق، لأن هناك غياباً للأرقام حولها، والعمل على إيجاد حلول عادلة تأخذ بعين الاعتبار التنوّع الجغرافي والبيئي والاجتماعي والتاريخي لهذه المناطق، وسكانها".

التفقير سابق على الرشوة الانتخابية

لسكّان هذه المناطق قصصهم الخاصّة مع الحرمان والتهميش، لكنها جميعها تتمحور حول ظروف متطابقة. فبيوت الأحياء الثلاثة، بلا أساسات صلبة، ومهددة بالانهيار، وكلها مناطق من دون بنى تحتية، ومن دون شبكات للصرف الصحي، أو تمديدات مياه من قبل الدولة، أو تمديدات كهرباء قانونية.

وبالطبع، يمتدّ التهميش إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، بالتوازي مع استهداف هذه المناطق من قبل مجموعات مسلّحة، أو مافيات المخدرات.

في المقابل، جميع سكان هذه الأحياء يتحدثون عن كيف "تتذكّرهم" الأحزاب السياسية عند استحقاق الانتخابات، بـ"مئة دولار"، وهو رقم يكرّره المتحدّثون من المناطق الثلاث، بصورة متطابقة.

يخبر شاب من حيّ المنكوبين بأن "تنوّع انتماءات سكان الحيّ مناطقياً جعل المنطقة جذّابة للسياسيين خلال الانتخابات النيابية. يعدون بمدرسة وطبابة وعمل وتنمية ويشترون أصوات الناس بمئة دولار".

يقول إن "تيار المستقبل في السنوات الماضية كان يتمتّع بالثقل السياسي الأكبر في المنكوبين، إلا أن شعبيته بدأت تتراجع في الفترة الأخيرة، وجزء منها انتقل إلى فيصل كرامي، أي إلى حزب التحرر العربي، وذلك بسبب الخدمات التي يقدّمها، ومنها الخدمات الطبية في مستوصف الكرامة الخيري، والمستشفى الإسلامي في طرابلس.

ويحكي إدريس عن أساليب السياسيين في استغلال أهالي السان سيمون، "خاصةً في موسم الانتخابات"، ويستعيد ذكريات زيارات المرشحين إلى المنطقة، وإعطاءهم الوعود للأهالي بتحسين أوضاعهم. "كلّهم نجحوا في الانتخابات على ظهرنا"، يقول مؤكداً على مقاطعته للانتخابات المقبلة.

أما ليال، ابنة حيّ التنك، فتقول إن "أهالي المنطقة منسيّون، وكأن الدولة لا تريدهم إلا في وقت الانتخابات". ثم تستطرد أنه حتى خلال الانتخابات، وعلى الرغم من تودّد الأحزاب السياسية لهم، وتقديم بعض الوعود إليهم، "نستشعر النسيان باستثنائنا من الزيارات التي يقوم بها المرشحون إلى المناطق، والاحتفالات الانتخابية التي يُغرقون بها المناطق، فنحن مهمّشون حتى بالنسبة إلى نصيبنا من الوعود الكاذبة".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.