"في المدرسة، تعلّم سامر كيف يرسم الدوائر والأشكال"، يقول آدم، ابن الخمس سنوات عن أخيه الذي يكبره بسبع سنوات. يقضي آدم وقته "خارج المنزل وفي الشارع، أركض وألعب"، على حد تعبيره. لا يسعفه خياله على وصف المدرسة.

تقول والدة الطفلين أروى لرصيف22 إن إقفال المدارس على مدى عامين وانشغالها بتعليم ابنها الأكبر المُسجّل في المدرسة الابتدائية الرسمية في البلدة، حال دون التنبّه إلى ضرورة تحضير آدم للمدرسة، ذلك المكان الذي يرسم أول ملامح المستقبل لأي طفل.

تعمل أروى (34 عاماً) في مهنة الخياطة. يوم أنجبت ابنها الأصغر، كانت وحيدةً بعد أن هجر الوالد عائلته. رغم ظروفها الصعبة، كانت تحرص على التوفيق بين تأمين معيشة أسرتها الصغيرة وبين مساعدة سامر على إنهاء فروضه المدرسية وتوفير الرعاية لآدم.

لم تكن الوالدة تتوقع أن الظروف التي ستأتي بعد حين قصير ستدفع مولودها الجديد إلى الهامش، في ظل تدهور تراجيدي للأوضاع الاقتصادية في لبنان، بالتوازي مع أزمة صحّية هزّت العالم.

إذن، المدرسة بالنسبة إلى آدم هي مكان لتعليم "الأشكال". "هل تُريد الذهاب إلى المدرسة هذا العام؟". يهزّ برأسه صعوداً رافضاً الفكرة. لا غرابة في تفضيل الطفل للهو الحر في الشارع، على صفوف "الأشكال" التي يبدو أن سامر لطالما وصفها له.

تتدخل أروى لتعلّق على النقاش: "إذا كان هناك أمل بفتح المدارس هذا العام، عندها لكل حادث حديث". ترْك ابنها الصغير من دون الشروع بالتعلّم وارتياد الصفوف التمهيدية هو أمر محزن لها. تعبّر عن خوفها الكبير من أن تطول الأزمات وتطول معها فترة مكوث ابنها في البيت وبالتالي تخلّفه عن تعلم المهارات التعليمية الابتدائية المطلوبة.

الإرث المكروه

"وصلتُ إلى الصف التاسع، وبهذا المستوى من التعليم لم أتمكّن من العمل أكثر من خيّاطة وأخشى على أطفالي ألا يتمكنوا من الوصول إلى هذا المستوى غير الكافي أصلاً، وإلا ماذا سيعملون في المستقبل؟". هذا ما تقوله أروى للتعبير عن خوفها من أن يرث أطفالها مصيرها في التسرّب الدراسي، أو حتى أسوأ منه.

في الوقت الحالي، تقف الأحوال الاقتصادية دون تمكّن طفليها من ارتياد المدرسة. تقول: "أنا غير قادرة على تغطية نفقات المدارس الخاصة، وبالنسبة إلى المدرسة الرسمية لا توجد أي معلومات متى ستفتح الروضات أبوابها".

وحتى في حال فتح الروضات، تبقى لدى أروى ومَن في مثل حالتها "مشكلة المواصلات من وإلى المدرسة". تُسلسل الصعوبات بحسرة قبل أن تنتهي إلى فكرة أشبه بالعجز: "لن أتمكن من إرسال سامر وآدم إلى المدرسة".

ماذا إذن؟ هل تستعيض عن ذلك بتعليمهما مهنة أو صنعة؟ تجيب: "لم أفكر حتى اليوم في الأمر. استيعاب فكرة عدم ارتيادهما المدرسة تحتاج إلى وقت. أركّز حالياً على تأمين احتياجاتهما الأساسية كل يوم، وإذا ما طالت فترة الانهيار سأفكر في بدائل بالتأكيد، وسيكون تعليمهما مَصالح من أوائل تلك البدائل بالتأكيد".

يتشارك محمد (53 عاماً) مع أروى الخوف من توريث أبنائه نفس المصير. هو رب أسرة يعمل في تعاونية غذائية في بيروت. عندما كان في الصف السادس الابتدائي قرّر الالتحاق برفاقه الذين "هربوا" من المدرسة. يقول لرصيف22 إن التسرّب من المدرسة في ذلك الوقت كان بمثابة "التقليد" وإن الوصول إلى ذلك المستوى التعليمي المتدني كان "مُرضياً" لأهله ومحيطه.

"ندمتُ بعدها، حين اكتشفت أنني لا أمتلك كغيري خيار التوظيف. ثمة شعور مرتبط بالأمان لم أحصل عليه مذ فقدت وظيفتي الأساسية كسائق خاص لإحدى العائلات الميسورة"، يقول.

عند سؤاله عن مصير دراسة أبنائه، يطلق تنهيدة ضخمة مرفقة بابتسامة ساخرة ويجيب: "راتبي يساوي ثمن ثلاث تنكات بنزين، فكيف لي أن أؤمّن أقساط ثلاثة أبناء بمعدّل ست ملايين ليرة لبنانية لكل ابن؟"، وهي تكلفة التسجيل في مدارس خاصة جيدة.

يؤلمه أن أبناءه الثلاثة قد يختبرون فقدان الشعور بالأمان ما لم يتمكّن من الحصول على وظيفة أخرى أو ما لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. يُردّد أعمارهم كمَن يعدّ بشكل عكسي: سارة 17 عاماً، خليل 15 عاماً ونجوى 13 عاماً.

صحيح أن أبناءه تجاوزوا الصفوف الابتدائية التي "كانت كافية في زمننا"، "لكن التحديات التي سوف يواجهونها في حال لم يُكملوا دراستهم أكبر بكثير من تلك التي عانيتها"، يقول محمد لافتاً إلى متطلّبات المجتمعات الجديدة التي "يبدأ سُلّمها من الإجازات الجامعية".

"أي مستقبل سيكون بانتظار ابن الصف الثامن؟"، يسأل بحسرة، مُشيراً إلى أن شعور الإحباط وعجزه عن تصوّر مُستقبل واضح "انتقل" إلى أطفاله. يضرب مثالاً بكيف يبقى خليل نائماً حتى الساعة الـ12 ظهراً وكيف يسأله في كل مرة عن جدوى استيقاظه باكراً "طالما لا يوجد أمر أستطيع فعله".

ماذا عن خيار العمل؟ "لا زلت حتى الآن أرفض الاستسلام المُطلق لفكرة عدم دخولهم المدرسة ولم أتقبل بعد دفعهم إلى العمل. سأنتظر وضوح الرؤية في ما خص المدارس الرسمية التي ستنفع كبديل جيّد أهون من واقع التسرّب".

تجريد الفرد من جدواه خارج النظام التعليمي

آدم مهدد بالتسرّب من المدرسة في عمر أصغر من عمر كل من أروى ومحمد عندما تسرّبا. هو مهدد في أن يكبر مع أميّة تامة. عند سؤاله عن يومياته، يضحك الصغير ثم يجيب مستذكراً "اللعب في الشارع". أما ردّه على سؤال "ماذا تريد أن تُصبح عندما تكبر؟" فيحّثه على التفكير ملياً ليبقى من دون إجابة. الصعوبة في إيجاد آدم الجواب عن توقعه مصيره المستقبلي مرتبط بخياله القاصر عن رسم صورة المدرسة كمكان يمهّد لتطوّره الخاص والشخصي.

تقول الباحثة في علم الاجتماع ومسؤولة قسم الإعلام في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، ليلى شمس الدين لرصيف22 إن "المدرسة والتعليم يرتبطان بصورة وثيقة بتشكيل الهوية والوظيفة في أي مجتمع لا يعترف بالأفراد خارج إطار حيازتهم الشهادات المدرسية". في هذا السياق، تشير إلى خطر تعرّض الأطفال الذين يُحرَمون من فرصة التعليم الابتدائي بالذات للتهميش في محيطهم وبيئتهم. بكلام آخر، لا يبدأ الطفل في مجتمعنا بتخيّل مستقبله المهني قبل الانتساب إلى المدرسة التي تشكّل المكان الوحيد بنظر المجتمع لتهيئته لامتهان مهنة ما.

حال آدم كحال كثيرين من الأطفال المقيمين في لبنان والمنتمين إلى الحلقات التعليمية الأولى. وفقاً لمُنسقة الهيئة الأكاديمية المشتركة في المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهو "مؤسّسة وطنية تُعنى بالتحديث والتطوير التربوي من خلال وضع الخطط والسياسات التربوية"، رنا عبد الله، "هؤلاء هم الأكثر تضرراً ولطالما كانت نسبة التسرب المدرسي في فئتهم هي الأكبر وقد تفاقمت أزمة تسرّب الأطفال في هذا العمر مع إقفال المدارس بسبب كورونا".

"وصلتُ إلى الصف التاسع، وبهذا المستوى من التعليم لم أتمكّن من العمل أكثر من خيّاطة وأخشى على أطفالي ألا يتمكنوا من الوصول إلى هذا المستوى غير الكافي أصلاً، وإلا ماذا سيعملون في المستقبل؟"

لا توجد حتى اليوم دراسة وطنية رسمية في لبنان ترسم واقع التسرب المدرسي. وتفيد عبد الله بأن المركز كان يعمل على إعداد دراسة في هذا الصدد "لكن ظروف كورونا حالت دون استكمالها"، وتضيف لرصيف22 أنه "بصدد إعادة استئناف العمل عليها".

تبعاً لتقديرات زوّد مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان رصيف22 بها، فإن إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، وتزامن ذلك مع الانهيار الاقتصادي الكبير أدّى إلى تعطيل تعلّم أكثر من 1.2 مليون طفل في سنّ المدرسة (من ثلاثة إلى 18 عاماً).

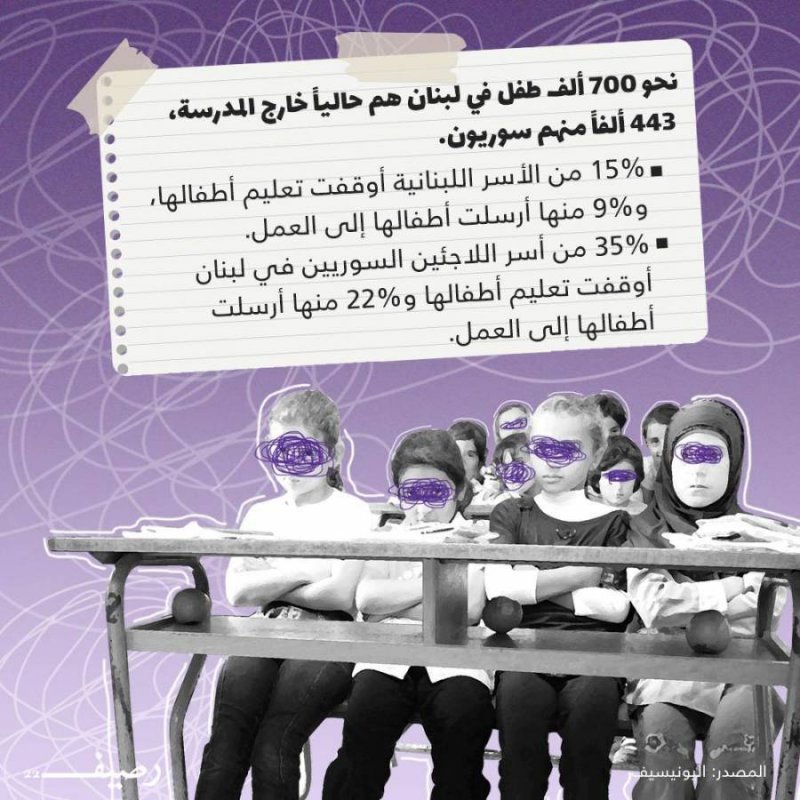

برأي المنظمة، هؤلاء أمام خطر خسارة فرصة التعلم الجيد والشامل للسنة الدراسية الثالثة على التوالي ما لم تُتَّخذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح المدارس للتعلّم الحضوري. وتفيد أرقام اليونيسف بأن نحو 700 ألف طفل (أكثر من 443 ألف طفل سوري و265 ألف طفل لبناني) هم خارج المدرسة حالياً ويُعانون من عوائق تحدّ من قدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم الجيد والشامل.

وإذا كان هذا الواقع التعليمي الحرج يسبق تفاقم الانهيار الذي ينحدر لبنان صوب قاعه يوماً بعد يوم، فهو، مع تعاظم الأزمة الاقتصادية، أمام مزيد من الأزمات. ولعلّ العارض الأبرز الذي يدلّ على حجم المأزق هو عزوف الكثير من العائلات اللبنانية المُقيمة عن تسجيل أبنائها و"سحبهم" من مدارسهم بسبب انهيار مداخيلها وتدمير قدرتها الشرائية بفعل التضخم الحاصل.

من جهة ثانية، يفضّل كثر نقل أبنائهم إلى المدارس الرسمية كخيار بديل. تشير الصحافية المختصة في الشأن التربوي والتعليمي فاتن الحاج إلى أن الأزمة تسببت بنزوح ملموس من القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي، إذ تشير التقديرات إلى توجه نحو 90 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية. برأيها، هذا النزوح من شأنه أن يزيد الضغط على المدارس الرسمية ويؤثر تالياً على قدرتها الاستيعابية.

اللافت هو ما تشير إليه الحاج لجهة ضبابية القدرة على معرفة مدى قدرة المدارس على الاستيعاب. "خلال السنتين الماضيتين، لم نستطع أن نختبر القدرة الاستيعابية للمدارس. لذلك علينا انتظار التسجيل في حين أن قرار هيئة التنسيق النقابية (الهيئة التي تضم روابط ونقابات المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص ورابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان) بتعليق العام الدراسي بسبب (انهيار قيمة) رواتب الأساتذة قد يتسبب بتعطيل العام الدراسي"، تقول لرصيف22.

تنطلق الحاج من مسألة عدم وضوح خطة وزارة التربية لاستقبال الأعداد الهائلة من المتقدّمين إلى المدارس الرسمية لتذكّر بمخاطر حرمان مئات الطلاب من الفرص في التعليم، "تماماً كما حصل في العام الماضي، حين عجز الكثيرون من الأهالي عن حجز مقاعد وأماكن لأبنائهم، الأمر الذي دفعهم إلى التعلّم في بيوتهم".

من هنا، ترى الحاج أن "التسرّب المدرسي سيزداد بالتأكيد لأن مئات الطلاب سيكونون بلا مقاعد دراسية".

الأطفال المتسرّبون... صيد مُغرٍ

عام 2013، أثارت هيئة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية ملف عمالة الأطفال. حينها، عُقدت "ورشة عمل مناهضة عمل الأطفال"، وحذّر رئيس الرابطة محمود أيوب في بيان من أن "ظاهرة عمالة الاطفال تزداد تفشياً في لبنان"، رابطاً بين ذلك وبين "تنامي عدد اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع". بين 2013 واليوم تضاعف عدد القابعين تحت خط الفقر المدقع على أقل تقدير.

وأشار أيوب أيضاً إلى أن "عمل الأطفال يسهم بدوره في استمرار الفقر. فدخول سوق العمل باكراً يخفض مستوى المداخيل طيلة الحياة بنسبة تتراوح بين 13 و20 في المائة".

وخلصت الورشة إلى تقديم عدة توصيات بينها مطالبة الدولة اللبنانية بتطبيق القانون رقم 686 بتاريخ 16/ 3/ 98 وتعديلاته لسنة 2011، والقاضي بإلزامية التعليم ومجانيته وذلك بإصدار المراسيم التطبيقية الضرورية لوضعه قيد التنفيذ.

"لا أحظى بالتقدير الذي تتلقاه أي امرأة متعلمة. غالباً ما أواجَه من قبل المحيط بمحاولات لإعادة تبسيط أي نقاش مرتبط بالمجتمع، السياسة، الطب أو الصحة نتيجة حكم مسبق بأنني أحتاج دون غيري إلى إعادة الملعومات وكأنني أعاني من نقص معيّن"

إلى ذلك، تُشير الحاج إلى الشق المرتبط بما سمته "فاقد التعليم"، وهو يعني تعرّض الطالب لخسارة مكتسبات كان من المفترض أن يحصل عليها خلال العام الدراسي. تلفت إلى أنه مع ارتفاع نسبة فاقدي التعليم سيزداد التفاوت التعليمي وهذا الأمر "من شأنه أن يقود إلى التسرّب أيضاً". كيف؟ تجيب: "عندما تكون هناك فجوة تعليمية، يعجز الطالب حُكماً عن اللحاق برفاقه ما يدفعه إلى تفضيل ترك المدرسة، إذ سيشعر بأنه عاجز عن ممارسة مهارات اكتسبها أبناء جيله من قراءة ومعرفة وصولاً إلى تقنيات تكنولوجية".

هذا الأمر تثبته شهادات عدد من المعلمات اللواتي عملن في مجال تعليم اللاجئين السوريين في بعض المدارس الرسمية في الدوامات المخصصة لهم بعد الظهر.

تقول زهراء (29 عاماً)، وهي إحدى المعلمات المتعاقدات لتعليم اللاجئين، لرصيف22 إن عدداً كبيراً من الأطفال السوريين "عبّروا باكراً إما بشكل مباشر وواضح وإما عبر أهاليهم عن رغبتهم في الانسحاب كونهم لا يستطيعون الاندماج بالمستوى نفسه مع رفاقهم لأنهم كانوا في مدارس رسمية وحتّمت ظروفهم الانتقال إلى مدارس أخرى تفرض استخدام تقنيات مغايرة وذات مستويات أعلى".

هذا الأمر عملت على تداركه بعض المجموعات المتطوعة. تضيف زهراء: "نجح بعضنا والبعض الآخر لم يستطع منع الأطفال من الانسحاب". مثلاً، كثيرون من الأطفال اللاجئين لم تكن لديهم القدرة المالية على تشريج بطاقات الإنترنت اللازمة لمتابعة الدروس عبر تطبيقات مغايرة عن تطبيق واتساب، فضلاً عن أن استخدام التقنيات التكنولوجية الأخرى يفترض تأسيساً من قبل إدارات المدارس "وهو أمر لم يحصل في كثير من المدارس الرسمية التي كان يرتادها اللاجئون في ظل فوضى وغياب الإمكانيات اللازمة"، بحسب زهراء.

تبعاً للأرقام التي زودت اليونيسف رصيف22 بها، دفعت الأزمات المتعددة في لبنان الأطفال الأكثر ضعفاً إلى ترك التعليم. ووفقاً

المتسرّبون بسبب العنصرية... تهميش فوق تهميش

بصوتٍ مليء بالحسرة، تقول ثمار، الطفلة السورية اللاجئة في أحد المخيمات القائمة على أطراف مدينة صور (12 عاماً) إنها لم تعد تذهب إلى المدرسة منذ "سنين كثيرة". أما السبب، فهو "المشاكل التي كانت تحدث".

تذكر أنها كانت في الصف الثاني عندما غضب والداها في منتصف العام الدراسي 2017 -2018 وقررا "سحبها"، احتجاجاً على تعرّضها الدائم، هي وأخيها الصغير، للضرب المبرح من قبل الأولاد الآخرين.

تقول والدتها نهلة (34 عاماً) لرصيف22 إنها لم تعد تحتمل هي وزوجها مشهد الكدمات والآثار النفسية التي تسببت بها الممارسات العنصرية ومضايقات الأطفال اللبنانيين لأبنائها. "غضبنا بشكل شديد وأردنا حماية طفلينا فمنعناهما من العودة إلى المدرسة التي لم تُحرّك إدارتها ساكناً لمنع ذلك الوضع المُسيء بحق أطفالنا".

تقول الأم إنها حاولت تقديم شكاوى مراراً، "لكننا كنا في كل مرة الحلقة الأضعف". تحزن لملاحظتها حجم الحماسة التي تُبديها ثمار في كل مرة يُعاد فيها الحديث عن العودة إلى المدارس، "وأحزن أكثر عندما أتذكر أن أخيها ابن السبع سنوات لا يعرف حتى الآن لا القراءة ولا الكتابة".

نهلة لا تعرف القراءة والكتابة بدورها لأنها لم تدخل إلى المدرسة، وعليه هي تُدرك أهمية التعليم "أكثر من غيري".

تقول ثمار إنها ستسعى دائماً إلى إقناع والدها بالعزوف عن قرار "الاحتجاج" الذي اتّخذه: "أُحبّ المدرسة لأنني أريد أن أصبح ‘مِسّ’ (مُعلّمة) وأعلّم الأطفال وأحمل الكتب وأقرأ الأرقام والحروف".

"ما الذي تفعلينه خلال اليوم في الوقت الحالي؟". تجيب: "أوضّب البيت مع أمي وأتفرّج أحياناً على الأولاد الذين يلعبون في الشارع". "ما الذي تتمنينه؟". "أن يُغيّر أبي رأيه ويجعلني أعود إلى المدرسة"، تقول بابتسامة.

تعلّق أمها بالقول إن أبيها "لا يحتمل تعرّضها لمضايقات وهو يريد حمايتها من الممارسات العنصرية"، وتضيف: "لكن الأمر لا يعني رفضه التام لدخولها المدرسة. هو يقول الآن بعد محاولات من الإقناع إنه مستعد لإعادتها إلى المدرسة متى ما توفّرت الظروف المناسبة. لكن لا أحد يعلم متى تحين تلك الظروف. سننتظر".

عادةً، لا يُدرك الطفل أهمية المدرسة ولا يُعبّر عنها بشغف كونها ترتبط بالواجب. لكن "الحرمان من هذه الفرصة يُتيح له التأمل بميزاتها من جهة ومقارنتها مع واقعه المرير من جهة أخرى"، تقول شمس الدين.

وعليه، فإن تعلّق ثمار بالمدرسة مرتبط بعدم رضاها عن واقع "انزوائها" في البيت، وتكرار مصير والدتها والدور النمطي الذي حُكم عليها بتأديته. ببساطة، ترغب ثمار بأن ترى لنفسها مستقبلاً مختلفاً.

بعيداً عن الاقتصاديات... معايير المجتمع تتطلب شهادات

"من المؤلم أن تكون في فترة تعي فيها أنك عاجز عن إنقاذ مستقبل من البؤس المحتوم"، تقول حنان (29 عاماً). حنان تسرّبت من المدرسة بعمر الـ13 عاماً بسبب ظروف أسرتها الاقتصادية. تعمل الآن في "صالون" للحلاقة النسائية، وعلى الرغم من ذلك، "الأمر لا يتعلّق بقدرتك على تحصيل الدخل وإنْ كان هذا الأمر هو ما يشغل بال كثيرين"، تقول لرصيف22 وتضيف: "الأمر أولاً وأخيراً يتعلّق بالنظرة التي توجّه إلى الفرد في محيطه والفرق الذي يُحدثه".

حنان شابة عاملة، وتسرّبها المدرسي لم يمنعها من تعلّم مهنة. وعلى الرغم من ذلك، تلاحقها الأحكام الاجتماعية باستمرار: "ها أنا أحصل على راتب أعلى من راتب زوجي الذي يعمل في قوى الأمن الداخلي، ومع ذلك لا أحظى بالتقدير الذي تتلقاه أي امرأة متعلمة. غالباً ما أواجَه من قبل المحيط بمحاولات لإعادة تبسيط أي نقاش مرتبط بالمجتمع، السياسة، الطب أو الصحة نتيجة حكم مسبق بأنني أحتاج دون غيري إلى إعادة الملعومات وكأنني أعاني من نقص معيّن".

تتابع حنان: "حسناً، هم محقّون بأنه فاتني الكثير، ولكن هذا لا يجعلني أتقبل أحكامهم حول حاجتي دون غيري إلى إعادة الحديث أو حصر المواضيع بمجالات الحياة البديهية". بناءً على تجربتها، تعتبر حنان أن عدم حيازة الشهادة الأكاديمية يعني حكماً أن الشخص بات "غير مرئي" حتى "لو بذل جهدا مضاعفاً يحث المحيط على الاعتراف به".

كلام حنان ينسجم مع ما تقوله شمس الدين لجهة الشعور المتنامي لدى المتسرب مدرسياً بأنه مهمّش وبأنه "غير معترف به"، مُشيرةً إلى دراسات كثيرة بحثت في التهميش المدرسي الذي يخلق شعوراً باللاعدالة وبالدونية لدى الكثير من الأفراد، خصوصاً في المجتمعات التي تقلّ فيها نسبة الأمية وتكون الوظائف فيها مبنيّة على معايير الشهادات الأكاديمية.

تهميش إضافي للمعوّقين

من الأطفال الذين يصنَّفون بأنهم الأكثر ضعفاً أيضاً، يأتي الطلاب المعوّقون المعرضون أكثر من غيرهم للحرمان من حقهم في التعليم نتيجة غياب الخيارات المتعددة للمدارس المختصة من جهة، ومن جهة ثانية نتيجة تسبب الأزمة بتفاقم المشاكل "الأصلية" التي كانوا يعانون منها في الشق التعليمي لا سيما توفير الكادرات البشرية اللازمة والإمكانيات التي تغطّي تكاليف العملية التعليمية المختصة بالحالات الخاصة.

على مرّ ست سنوات، جاهدت سامية (43 عاماً) من أجل حجز مكان لطفلها جاد المُعوّق (12 عاماً) في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالمعوّقين. تتولى سامية الاهتمام بجاد وحيدة بعد طلاقها وارتباط طليقها بزواج جديد. تقول الأم العزباء أن الأمر تطلّب منها جهوداً هائلة "بين مشاوير وزارة الشؤون الاجتماعية ومراسلات المدرسة الوحيدة في منطقتنا التي تستقبل حالات كحالة ابني"، سعياً إلى تأمين فرصة لتعليمه.

تلك المساعي المتراكمة و"المُضنية" على قولها، "ذهبت هباءً مع إقفال المدرسة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، فيما توقفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن منحنا البدل المطلوب لتأمين أي بديل".

وتعاني المؤسسات والجمعيات التي تعنى بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان من تحديات جمة قد تكون تضاعفت بسبب ارتفاع كلفة تأمين الطواقم التعليمية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وهو ما دفع الكثير منها إلى اتخاذ قرار مُبكر بالإقفال بفعل تفاقم الوضع الاقتصادي، وما إقفال مدرسة الكفاءات المختصة باستقبال الأطفال المتوحدين أوائل شهر أيلول/ سبتمبر 2021 إلا نموذجاً يعكس واقع الحال المأساوي الذي ينتظر الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ظلّ ضبابية المساعي اللازمة الملقاة على عاتق صناع القرار في ما خص الالتفات إلى الفئات المهمشة، ومن ضمنها الأطفال المعوقين، تجد سامية نفسها أمام مخاطر عديدة أبرزها فقدان ابنها جميع المهارات التعليمية التي اكتسبها "على مر وقت طويل ومكثف". تشير إلى اضطرارها للبحث عبر الإنترنت على دورات تعليمية "كي أتولى المهمة التعليمية بالرغم من صعوبة وشبه استحالة الأمر. لكن تبقى هذه الوسائل سبيلي الوحيد نحو فرملة تدهور المستوى التعليمي لطفلي".

لا تتطرّق سامية بشكل واضح إلى مسألة "الاعتراف" بابنها في المجتمع. لكنّها لا تنفك عن الربط بين المدرسة وتعرّفه على المجتمع. المدرسة بالنسبة إلى والدة الطفل المصاب بشلل نصفي وطيف توحّد هي "النافذة" التي يرى من خلالها ما هو أبعد من غرفته التي يمضي فيها غالبية وقته.

"بنى علاقة طيّبة مع ناطور المبنى الذي كان يساعدني على حمله إلى السيارة وكان قد بدأ بالتواصل مع معلماته المختصات فضلاً عن تحسّن نفسيته بسبب تأمين المدرسة له المساحة الخاصة التي يعبّر فيها عبر التمارين"، تقول لرصيف22.

فقدان المدرسة بالنسبة إلى سامية يعني خسارة ابنها لكل هذه الفرص "والعودة إلى النقطة صفر حيث يعيش ابني بين الجدران ولا يجد فرصة ليعبّر عن نفسه".

وتختم الوالدة بالقول: "خسرتُ فرصة انتزاع مكانة لابني في المجتمع الذي كان لا يرى ابني أصلاً. المدرسة كانت أداة تساعدني على التمسك بالأمل والإيمان بخيارات افضل".

قاعدة صلبة لمجتمع قائم على التهميش

"نحن لا نحرم أطفالاً من المدرسة فقط. نحن نزيد في المستقبل عدد المهمّشين من الناس الذين لن يتجاوزوا عقدة عدم تساويهم مع أترابهم في العيش والوظيفة والحقوق". بهذه الكلمات تختصر شمس الدين أثر التسرب المدرسي الذي سيتفاقم في لبنان بفعل الأزمة.

وفيما يتضح مما سبق أن تهميش المتسربين مدرسياً لا يتعلق حصراً بمهاراتهم إنما أكثر من ذلك بتوقعات المجتمع حول المهنة التي تستحق الاحترام والمستوى التعليمي الذي يجعل الإنسان مسموعاً و"مرئياً"، يبقى أن الحرمان من ارتياد المدرسة كحق أساسي هو نتيجة مباشرة لسياسات الدولة التعليمية.

فأزمة التعليم في لبنان هي أزمة "بنيوية"، تبعاً لفاتن لحاج التي تضيف أنه "لا يوجد تعليم في أي بلد في العالم قائم على المُساعدات من الجهات المانحة"، مشيرة إلى أن المسؤولية الأولى والأخيرة تبقى ملقاة على عاتق الدولة، "لأن المساعدات حتماً لن تكون كافية لتدارك الأزمة الحاصلة".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.