لو أنني قرأت كتاب "فنّ الحب" لـ"إريك فروم" في العشرين من عمري لشعرت بالأسف على إريك المسكين، لأنه لم ينعم بالحب ولم يعرفه، وكنت سألوم نفسي لأني أهدرت الوقت بقراءة كتابه... فالحب الذي عشته في العشرين من عمري هو الحب الحقيقي الذي لن يتكرر، حب ممتلئ بالمعاناة والتضحية والعذرية وقلة الطعام والانهيارات العصبية والسهر برفقة أغاني الحب وأشعار نزار قباني.

في العشرين، بجسد يزن 58 كيلوغراماً، ووجه شاب، وذقن غير مكتملة، وآلام مبرحة بسبب تشنجات في القولون، أحببت فتاةً رفضتني منذ أول اتصال هاتفي معها! رغم ذلك بقيت أحاول معها لمدة خمس سنوات. كتبت لها الكثير من الشعر، وسجلت لها أجمل الأغاني على أشرطة "الكاسيت"، وأرسلت لها الورود...

وفي أحد الاتصالات الهاتفية قلت لها: سأكتب لك روايةً، وأطبع منها نسخةً واحدةً فقط، لقارئة واحدة فقط، هي أنتِ. ولا يعنيني أن تُنشر أو حتى أن يقرأها أي إنسان سواك. وبالفعل كتبت الرواية وطبعت منها نسخةً واحدةً وأرسلتها لها لكي تقول لي أحبك، لكنها لم تفعل. حينها كنت قد بلغت من العمر ثلاث وعشرين عاماً.

الآن، مضت حوالي عشرين سنة على كتابتي لتلك الرواية التي تُعتبر الرواية الأغلى في العالم كله من حيث تكلفة طباعتها! فلا أظن أن هناك رواية في العالم كله بلغ ثمن طباعة نسخة واحدة منها ما يعادل تقريباً راتب موظف لمدة ستة أشهر... باستثناء روايتي.

حين أخذتُها إلى أحد دور النشر، وكان صاحبها روائياً، طلب منّي أن أتركها كي يقرأها هو واللجنة المختصة في الدار، وبعدها سيتناقشون إنْ كانت صالحةً للنشر أم لا، لأنهم لا يضعون اسم الدار على أي رواية. شعرت بالاستياء حينها، وكدت أصرخ في وجهه: ماذا تقول أيها الأحمق؟ "صالحة للنشر"؟! حتماً هي أكثر من صالحة. إنها معجزة في عالم الرواية.

حين عدت إلى المنزل، تناولت النسخة المكتوبة بخط يدي ورحت أقرأها للمرة الألف بذات الإعجاب والدهشة، وهمست لنفسي "كم أنا روائي عظيم وعاشق لا يتكرر". وفجأةً، تذكرت أن صاحب الدار روائي وربما يضع اسمه على روايتي وينشرها ولن يصدقني أحد إن قلت إنه سرقها. شعرت بقلق وتوتر ولم أنم حتى الفجر، وحين غفوت حلمت بأنني طبعت الرواية، وقررت حبيبتي أن تحبني بشرط أن أطبع ألف نسخة منها... وفي ذات الحلم طبعت الألف نسخة، وحين قرأها النقاد والروائيون أجمعوا على أنني أسست لمرحلة جديدة في الرواية العالمية من حيث أسلوب السرد، وطريقة بناء الحدث، وعمق الفكرة، والجرأة في الطرح.

"مضت حوالي عشرين سنة على كتابتي لتلك الرواية التي تُعتبر الرواية الأغلى في العالم كله من حيث تكلفة طباعتها! فلا أظن أن هناك رواية في العالم كله بلغ ثمن طباعة نسخة واحدة منها ما يعادل تقريباً راتب موظف لمدة ستة أشهر... باستثناء روايتي"

بعد عدة أيام، راجعت دار النشر، وبالطبع لم تتم الموافقة على طباعتها... لم أتفاجأ، ولم أحزن، رغم أن صاحب الدار واللجنة أجمعوا على أن روايتي دون المستوى المطلوب كي تُطبع. كان ذلك متوقعاً، فصاحب الدار روائي ومن الطبيعي أن يشعر بالغيرة منّي، ويحاول إحباطي، وهو يدفع للجنة راتباً، ومن الطبيعي أن تتبنى رأيه...

كيف يمكن للرواية العربية أن ترتقي إلى العالمية بوجود مثل هؤلاء الأشخاص الذين يغارون من الشباب ويحاربون إبداعهم؟! شكرت الأرض والسماء وما بينهما على أنه لم يسرق روايتي العظيمة، وخرجتُ مسرعاً باحثاً عن دار نشر أخرى تقدّر عملي ولا يكون صاحبها روائياً.

بالصدفة، وفي أحد الشوارع، قرأت يافطةً مكتوب عليها "طباعة بطاقات أعراس ونعوات". قلت لنفسي: هنا لن تُسرق. دخلت المطبعة، وقلت أريد أن أطبع هذه الرواية عندكم بشرط أن تكون جاهزة خلال يومين، فأنا مستعجل... اعتذروا لأنهم كانوا مشغولين بطباعة النعوات وبطاقات الأعراس لمدة شهر.

تابعت البحث وأخذت قراراً بأن أول دار أدخلها لن أغادرها حتى يقرأ صاحب الدار الرواية ويعطيني رأيه، وفي حال الرفض لن أتعب نفسي بالبحث عن دور نشر في سوريا، وسأتوجه إلى بيروت، فدور النشر هناك أكثر مهنيةً وتقديراً للإبداع، وبالتأكيد سيطبعونها بدون مقابل، وستكون لي نسبة من المبيعات، وسترسل جريدتا الحياة والسفير أهم الصحافيين لديهما لإجراء لقاء معي.

س: "أستاذ لماذا لم تقم بطباعة روايتك في دار نشر سورية؟". سأفكر بإجابة لاذعة لدرجة أن كل دور النشر في بلادي ستعلن عداءها لي، وتهاجمني إعلامياً، وتزداد مبيعات روايتي، وتترجم لأكثر من لغة، وسأصبح ثرياً وأفتح دار نشر، وأرفض الطباعة لأي موهبة شابة باستثناء الجميلات، وبعدها أفوز بجائزة نوبل... ثم أعلن اعتزالي الكتابة إيماناً مني بأن الروائي الحقيقي يجب ألّا يكتب سوى رواية واحدة عظيمة.

وبالطبع ميلان كونديرا سيضيف على كتابه "الستارة" فصلاً ثامناً يتحدث فيه عن روايتي، وأمبرتو إيكو سيكتب عن ملامح النص المفتوح فيها، ونقاد أوروبا سيتحدثون عن ظهور سيد الواقعية السحرية في الشرق...

"لم أتفاجأ، ولم أحزن، رغم أن صاحب الدار واللجنة أجمعوا على أن روايتي دون المستوى المطلوب كي تُطبع. كان ذلك متوقعاً، فصاحب الدار روائي ومن الطبيعي أن يشعر بالغيرة منّي، ويحاول إحباطي، وهو يدفع للجنة راتباً، ومن الطبيعي أن تتبنى رأيه"

هذا التفكير زادني فرحاً وإحساساً بأهمية روايتي وبازدياد الندم لدى صاحب الدار الذي رفض طباعتها. للحظات شعرت برغبة في الانتحار بعد كل هذا المجد والشهرة اللذين حققتهما... لم أفكر كيف سأنتحر، لأنني قرأت يافطةً لدار نشر وحين دخلتها استقبلني صاحب الدار بابتسامة، وبعد حديث لعدة دقائق أعطيته الرواية وطلبت منه أن يقرأ جزءاً منها، ويخبرني إنْ كان سيطبعها أم لا.

وبالفعل استجاب، وكان كلما قلّب صفحة منها يبتسم ويهز برأسه، أحسستُ أنه رجل مثقف للغاية، وكدت أصنفه من الأوائل الذين يتذوقون الأدب الحقيقي لو لم يقل لي تلك الجملة: "إن أسلوبك يشبه أسلوب نجيب محفوظ". تباً لك! قلت في نفسي، تشبّهني بنجيب محفوظ هذا الذي لم أستطع أن أكمل قراءة عشر صفحات من روايته الأكثر شهرةً؟

ابتسمت له وهززت رأسي بمعنى أنه يمكنك أن تتابع القراءة... وبعد عدة صفحات وافق على طباعتها وسألني كم نسخة أريد أن أطبع، فقلت نسخة واحدة، ابتسم وقال سأطبع لك ثماني نسخ بتكلفة نسخة واحدة. دفعت له المبلغ سلفاً وغادرت. المال اقترضته من الأصدقاء. بالطبع، كان صاحب الدار تاجراً مثقفاً، ولكن كل ما كان يهمني حينها هو طباعة الرواية بغض النظر عن التكلفة الباهظة.

بعد مرور أكثر من شهر اتصل بي وقال إنه طبع نسخة واحدة فقط، مع أن الاتفاق كان أن يطبع ثماني نسخ. اكتشفت حينها أنه من الخطأ أن تدفع سلفاً إلا في الحب.

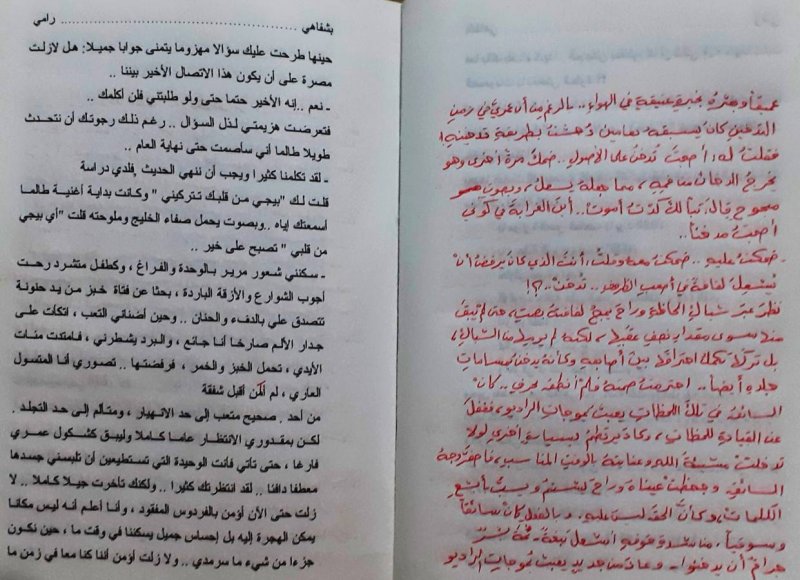

عنوان الرواية "بشفاهي"، كتبتها في ستة أشهر، شهران منها وأنا أفكر بالعنوان العظيم الذي يليق بها. عدد صفحاتها إحدى وأربعين صفحةً، ولكن صاحب الدار لم يطبع الكلام على الورقة من الجهتين، بل من جهة واحدة، بحيث تكون الجهة الأخرى بيضاء، وهكذا أصبحت اثنتين وثمانين صفحة...

حملت الرواية بين يدي وخرجت راكضاً نحو بيتها، بين ضلوعي حقل قطن تعبره طفلة سوداء في قلبها احتفالات النيروز، أعطيتها الرواية.

في اليوم التالي اتصلت بها وعبّرت لي عن مدى سعادتها وفرحتها لكن قراراها لم يتغير.

انتشر الخبر بين الأصدقاء، وجاؤوا لأسرد لهم ما حدث، واقترح أحد الأصدقاء أن أتصل بها وأسمعها أغنية هاني شاكر: تخسري وأنا هابتدي أكتب السطر الأخير...

في اليوم التالي، ولأن قلبي كان يؤلمني من شدة الحب اتصلت لأخبرها أنه توجد على الصفحات البيضاء روايةً أخرى مكتوبةً بالحبر السري، وتحتاج إلى محلول خاص لإظهار الكلمات. استعدت الرواية منها ورحت أكتب بالقلم الأحمر وبخط يدي على الصفحات البيضاء رواية أخرى، وكانت بعنوان "صانع الفخار"، وحين قرأَتها لم تحبني.

كانت هذه آخر محاولة لي. بعدها استعدت الرواية، أقصد الروايتين. قرأتهما بشغف للمرة الأخيرة. أحسست بوخز مؤلم في قلبي، وضيق في التنفس. بكيت وقررت ألّا أحاول معها مجدداً أبداً.

منذ حوالي عشرين عاماً، كتبتُ روايتين عن الحب كنتُ واثقاً أنهما ستغيران مفهوم الرواية في العالم، وكنت أظن أنهما ستجعلان تلك الفتاة تحبني.

حتى الآن لم أنشرهما ولن يحدث ذلك في المستقبل، لأسباب تتعلق برؤيتي للعمل الروائي الجيّد. منذ عام التقيت بصاحب الدار الذي رفض أن يطبع لي، ولم يتذكرني، فرويت له ما حدث وضحكنا، وصاحب الدار الذي طبع لي الرواية توفي، ولا زال لي بذمته سبع نسخ لم تُطبع، ومطبعة بطاقات الأعراس والنعوات أصبح مكانها محل لبيع الفلافل، وأنا الآن لا أكتب روايةً عن الحب، بل أعيش حباً هنيئاً لم أحظَ بمثله في ما مضى مع فتاة تشاركني تعب الحياة وفرحها.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.