تمضي السينما السعودية في خطاها وهي تختبر حضورها أمام العالم؛ لم تتراكم فوقها بعد أعباء إرثٍ فني طويل، ما يتيح لصنّاعها فسحة رحبة لاكتشاف الأنواع وتجريب أشكال السرد المختلفة. ومع ذلك، فهي لا تنبثق من فراغ، بل تستند إلى تاريخ سينمائي عالمي وتتفاعل مع تجارب متنوّعة في الفضاء الرقمي. ومن يتابع هذا المشهد عن كثب يلمس جدية واضحة في السعي إلى ترسيخ صناعة قادرة على المنافسة في أبرز المحافل السينمائية، مدفوعة بشغف مبدعيها وبانتظار حكايات تنبع من بيئة ثرية وخصبة لم نألف رؤيتها على الشاشة.

ضمن هذا السياق، تتبلور ملامح متكررة: اهتمام متزايد بالحكايات النسائية، ونزوع إلى استدعاء الماضي لفهم ارتداداته على الحاضر والمستقبل. غير أن اللافت، وسط هذا التنوع، هو الحضور المتنامي لحكايات المراهقين/المراهقات. تلك السرديات التي تمكث عند لحظات التكوّن الأولى، على عتبة البلوغ ومشارف الشباب، حيث تتدافع الاحتمالات، ويحدث الاصطدام الأول مع السلطة، فتطلّ نزعات التمرّد وتبرز اندفاعات عابرة تشي ببدايات الوعي والتشكّل؛ حكايات تعكس، على نحوٍ ما، المرحلة التي تمر بها السينما السعودية نفسها؛ حيث تطمح إلى التعبير عن ذاتها مخاطبة أجيالاً تشترك في ذاكرة التحولات، وأخرى تنشأ على واقع مختلف.

تحضر قصص المراهقين الذكور في أفلام مثل "آخر زيارة" (2019)، و"شمس المعارف" (2020) الذي يمثل علامة بارزة وامتد أثره إلى إنتاجات لاحقة مثل "فخر السويدي" (2025). لكن الكفة تميل بوضوح نحو حكايات المراهقات، سواء في الأفلام القصيرة مثل "من يحرقن الليل" (2020)، و"أنا وعيدروس" (2022)، و"انصراف" (2023)، أو في الأفلام الطويلة التي سنتوقف عند بعضها في السطور التالية، حيث تكشف هذه الأعمال، في مجملها، فجوة واضحة بين العالمين؛ فجوة لا تتعلق بطبيعة التجربة وحدها، بقدر ما تنبع من كثافة القيود المفروضة، فكلما ارتفعت الأسوار حول النساء، ازدادت الرحلة وعورة، وتكاثرت الأسئلة حول الهوية والمسار والمكان في المجتمع.

"جرس إنذار"... الاحتجاز داخل أسوار المدرسة

يبرز "جرس إنذار: الحفرة" (2026) كأحدث الأعمال السينمائية التي تنشغل بعوالم المراهقات السعوديات. الفيلم المتاح عبر نتفليكس، يأتي كجزء ثانٍ لعمل حقق حضوراً لافتاً على المنصة الأمريكية، لكن تحت قيادة جديدة في الكتابة والإخراج، ومع إضافة ممثلين جدد.

قبل عامين، صدر فيلم "جرس إنذار" لخالد فهد، مستنداً إلى وقائع حقيقية عاشتها المملكة. اختار الفيلم عام 2013 زمناً لحكايته التي تبدأ بلقطة لشرارة نار صغيرة في موقد، وتنتهي بمشهد حريق يندلع. وبين البداية والنهاية، يقدّم الفيلم لمحات خلف جدران البيوت، حيث نلتقي بطلاته للمرة الأولى، قبل أن نُساق سريعاً إلى أسوار مدرسة مغلقة بقفل ثقيل، أشبه بسجن يحتجز من خلفه.

يدخلنا فهد إلى المدرسة على مهل؛ عالم يبدو مألوفاً في ظاهره، تعج تفاصيله بسخافات المراهقات ومشاغباتهن اليومية، وبعلاقات المُعلمات ببعضهن. لكن هذا الهدوء لا يلبث أن يتبدد مع اشتعال حريق هائل يهدد حياة الجميع، وينتهي بمأساة سقوط طالبة متفوّقة، تغار منها زميلاتها.

يسير الجزء الثاني (كتابة هيفاء السيد ومريم الهاجري وإخراج عبدالله بامجبور)، على الدرب ذاته الذي شقه العمل الأول، مستعيداً القالب نفسه: بيوت تُمهد للحكاية، ثم مشاحنات الفتيات وتفاعلات المُعلمات، قبل أن تتصدع الأرض فجأة بفعل أعمال حفر مجاورة تزامناً مع عاصفة مطرية، وتسقط ثلاث طالبات في حفرة متوارية، بينما ينطلق الجميع في البحث عنهن. غير أن هذا الاستدعاء الحرفي للقالب يأتي هنا منزوع الروح، وفاقداً للكثير مما منح الجزء الأول توتره وجاذبيته.

تمضي السينما السعودية في لحظة تشبه مراهقتها الخاصة؛ تختبر صوتها وحدودها، وتعيد اكتشاف العالم كما تعيد الفتيات اكتشاف ذواتهن عند عتبة البلوغ

في العمل السابق، بُني السرد على أسلوب تشويقي يحركه سؤالان: من المتسبب في مقتل الطالبة؟ وما سبب الحريق؟ تمضي الأحداث خلف السؤال الأول، فيما تبقى إجابة السؤال الثاني مؤجّلة حتى اللحظة الأخيرة. وبين مسار التحقيقات الرسمية وتلك التي تدور في أروقة المدرسة، تنكشف علاقات الطالبات وأسرارهن، لتتجاوز الحكاية بُعدها العالمي وتغدو أكثر محلية، مرآةً لواقع المجتمع السعودي، ولمرحلة هشة تعيشها فتياته اليافعات.

يحضر الرجال في هذا العالم بشكل محدود لكنه مؤثر؛ خارج الأسوار العالية يمارسون أشكال السيطرة اليومية، من تعليقات لفظية عابرة في الشارع، إلى رفض فتح أبواب المدرسة رغم اختناق الفتيات بالداخل، ثم الانشغال بمظهرهن بعد الخروج وبتغطية الشعر بينما لا تزال آثار الدخان في الوجوه.

في الداخل، تتخذ الوصاية أشكالاً أكثر كثافة؛ لافتات مُعلقة في كل زاوية تملي ما يجب أن تكون عليه الفتاة، ومعلمات يرسخن هذا الدور عبر التفتيش الصباحي والمراقبة الدائمة، ومجابهة أي أفكار تخرج عن السائد أو تهز الصور النمطية عن المرأة والرجل. في هذا السياق، يتحول الحريق إلى نتيجة طبيعية لعلاقات مضطربة بين الفتيات لم تعالجها الإدارة، ولدوامة من الأفعال الخفية التي يمارسها الجميع هرباً من المواجهة أو الاعتراف بالخطأ. ورغم مباشرة الطرح، توظف هذه الإثارة للكشف عن خلل أعمق ينشغل بمظاهر الأشياء وليس جوهرها.

أما الجزء الثاني، فيتراجع عن أدوات التشويق ويتخلى عن أي اشتباك حقيقي مع أسئلة تمس المجتمع. يُختزل الصراع في ثيمتَي التنمر والطبقية، ويُصب الاهتمام على نزاع الطالبات داخل الحفرة ولحظات البوح والمصالحة. لكن أزمة السيناريو الحقيقية في طريقة تقديم أحداث ومعلومات بلا تمهيد أو بناء درامي مقنع، كما في مشهد اكتشاف إحدى الطالبات زواج والدها، أو الإفصاح المقحم من معلمة عن المتورط في حريق الجزء الأول. إلى جانب تراكم أحداث أخرى تبدو مصنوعة لملء الزمن أكثر من كونها محركات للمسار الدرامي.

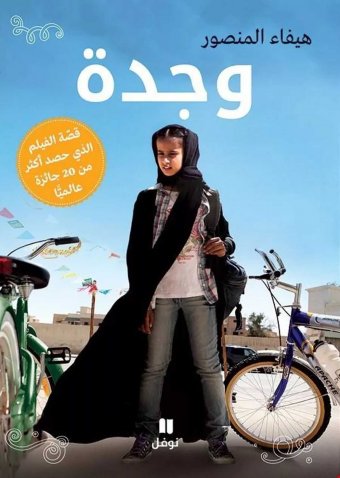

الملحوظ في كلا الجزأين، أننا نلمح صدى فيلم "وجدة" (2012)، ذلك العمل الأيقوني الذي فتح الأبواب أمام الكثير من صناع السينما السعودية، ومنحهم شعوراً بإمكانية تحقيق الحلم، وترك أثره الواضح على مفردات وسرديات عدد من الحكايات اللاحقة.

"وجدة"... بداية التمرد وكسر القيود

كان ظهور "وجدة" لمخرجته هيفاء المنصور لحظةً فاصلة في السينما السعودية؛ فيلم تصنعه امرأة ويُصوَّر كاملاً داخل المملكة، في زمن لم تكن فيه قاعات العرض مفتوحة أصلاً ويخضع لنظام فصل صارم بين الجنسين. كان فعل تمرد لافتاً، غير أن قوة الفيلم لا تُختزل في كواليس صناعته، بل في كونه عملاً مشغولاً بإتقان، يأسر بحكايته التي تستدعي، في روحها، ملامح من السينما الإيرانية التي وجدت في الفن وسيلة للمقاومة ومواجهة القمع.

تحتل المدرسة، بسورها الشائك ونوافذها الموصدة، مكانة محورية في حكاية "وجدة"، الفتاة الواقفة على عتبة المراهقة. منذ المشهد الافتتاحي، تُقدم وجدة باعتبارها مختلفة؛ تقف بين الطالبات بحذاء رياضي يشذ عن الأحذية السوداء الكلاسيكية المصطفة بجانبها، علامة صغيرة على فردانية تسعى المنظومة إلى محوها. لكن اختلاف وجدة لا يتجلّى في مظهرها وحده، بل في حلم بسيط يصطدم بالمحذورات، حيث تطمح في امتلاك دراجة هوائية تنطلق بها في الشارع وتنافس ابن الجيران. حلم يتحول إلى مواجهة مع مجتمع يحظر الدراجات على الفتيات ويضع الحدود قبل أن يمنح الفرص. ومع ذلك، تمضي وجدة، بعنادها وإرادتها الصلبة، في السعي إلى تحقيقه بوسائلها الخاصة.

وفي محاولتها لفهم عالمها والتحايل على قيوده، تصطدم وجدة بعقبات عدة، أبرزها معلمتها "حصة"، التي تمثل حضوراً مهمًا في السرد. تمارس المُعلمة دور الحارس على هذه القيود؛ تعترض على الحذاء المغاير، وتُلزمها بعباءة تغطي الرأس والوجه، وتقف في النهاية حجر عثرة أمام اقترابها من امتلاك الدراجة. غير أن الفيلم لا يقدم المعلمة بوصفها خصماً أحادياً، فهي، رغم صرامتها وتسلطها، انعكاس آخر لمنظومة القمع ذاتها. امرأة تطاردها حكاية قديمة عن علاقة عاطفية تُتداول كهمس ونميمة، وتدرك في قرارة نفسها أن هذا المجتمع لا يمنح المراهقات حق التجربة، ولا يغفر لهن طيش المرحلة وجموحها، مهما بدت طبيعية.

لا ينحبس الفيلم وراء أسوار المدرسة، وإنما ينشغل بما يدور في البيت ويوظفه في سرد بُعد آخر من الحكاية؛ فَوَجدة ابنة وحيدة لامرأة تشعر بالتهديد من احتمال أن يتزوج رجلها بغيرها لينجب ولداً. علاقتهما جيدة تتأرجح بين الشدة والحنو؛ ترفض الأم الدراجة وتثور حينما تراها تتعلم ركوبها خفية، لكن بعد أن تخسر زوجها تمنحها إياها، لتعطيها فرصة لمستقبل مختلف عما عاشته هي؛ مستقبل تصير فيه شريكة في السباق مع ابن الجيران، بدل أن تظل تلاحقه بعينين تتوقان خلفه، وتلهث متعثرة وراء خطواته.

"سلمى وقمر"… الطبقة الاجتماعية تمنح المراهقات نفوذاً

تحرر "وجدة"، بعد رحلتها الطويلة وانطلاقها بالدراجة منشرحة الوجه، كان سببه البيت في النهاية؛ ذاك الفضاء الذي يصنع الفارق، ويظل امتيازاً لا تناله إلا المراهقات المحظوظات. هذا الامتياز تتمتع به "سلمى" بقدر أكبر بكثير في فيلم «سلمى وقمر» (2024) للمخرجة عهد كامل. حيث تستعيد خلاله شذرات من حكايتها الشخصية، وتنسج عبرها علاقة حميمة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني، في زمن كانت فيه القيادة محرمة على النساء، وكان للسائقين حضور يتجاوز الوظيفة إلى المشاركة اليومية في تفاصيل الحياة.

تنتمي سلمى إلى طبقة ميسورة؛ أب سعودي وأم من أصول فلسطينية تلقيا تعليمهما في لندن ويحملان رؤية أكثر انفتاحاً لمستقبل ابنتهما ودراستها خارج البلاد. وبينما تعيش سلمى داخل القيود العامة للمكان، تتحرك بهامش أوسع من الحرية، بلا وصاية خانقة على مظهرها أو أحلامها.

ينسج الفيلم خيطه الأساسي حول العلاقة التي تربط سلمى بسائقها "قمر"؛ علاقة تبدأ في الطفولة وتزداد عمقاً مع المراهقة. كلاهما يمنح الآخر ما ينقصه: هو يرى فيها صورة الابنة التي تركها خلفه بحثاً عن الرزق، وهي تجد فيه تعويضاً عن أب مُحب كثير الأسفار وأمّ تفرط في الحماية. تتشكل بينهما منطقة أمان خاصة؛ رفيق بالغ يشاركها المغامرة، ويتقدم خطوة ليتحمل عنها العواقب، كأنه يحرسها من العالم.

هل تحكي هذه الأفلام السعودية عن مراهقات فحسب، أم عن سينما ناشئة تصطدم بسلطتها الأولى، وتتعلم كيف تعبّر عن ذاتها وسط ذاكرة التحولات؟

ومن خلال هذه العلاقة، تلتقط عدسة عهد كامل ملامح جدة بنبرة نوستالجية تعود إلى تسعينيات أكثر ليونة: بحر أزرق مفتوح، ومثلجات، وشرائط كاسيت وأسطوانات، وهواتف لاسلكية، وعلاقات بين الشباب والبنات تجد دائماً ثغرتها السرية. تبدو جدة هنا أقل انغلاقاً مما اعتدناه في حكايات سينمائية أخرى، وتنجح سلمى في الالتفاف على محاذيرها بصدام أخف، حتى وإن لجأت أحياناً إلى حيل الكذب والخلسة.

في أحد المشاهد، تخبر سلمى قمر برغبتها في تعلم القيادة. يسألها عن السبب، فتجيبه بأنها تود اكتشاف العالم. تكبر الفكرة معها، ويقرر هو أن يعلّمها سراً. وحين تطرق أبواب الحب للمرة الأولى، وتختبر ارتباكه ولذته، لا تُحرم من التجربة حتى مع تربص قمر واعتراضاته، فتشارك الأغاني والأحلام، وتمنح نفسها حق الجموح المؤقت، حتى وإن اختارت التراجع لاحقاً. هكذا، حظيت سلمى أو عهد بمراهقة مختلفة، منحتها فرصة نيل ما حُرِمت منه كثيرات؛ اكتشاف ذاتها ومسارها في الحياة.

"سيدة البحر"... الفتيات قربان للجماعة

على النقيض تماماً من تجربة سلمى الحيوية الملونة، تأتي تجربة "حياة" في فيلم "سيدة البحر" (2019) لشهد أمين، جافة وقاسية، موسومة بالنبذ منذ لحظة الميلاد لمجرد كونها فتاة. ترسم المخرجة بشجاعة بصرية عالماً ديستوبياً به لمحة أسطورية، يستند إلى خليط من حكايات موروثة وأمثولات قديمة عن مجتمعات قدمت بناتها قرابين للماء طلباً للطعام والاستقرار، أو تقتلهن اتقاءً للعار وتخففاً من الأعباء. حيث تصبح حياة وحكايتها مجازاً عن أوضاع النساء القاسية، وعن قدراتهن المهدورة في المجتمعات الأبوية.

يتحرر الفيلم من تحديد الزمان والمكان، ويأخذنا في المشهد الافتتاحي إلى جزيرة قاحلة حيث نرى رضيعة لا يستطيع أبوها التضحية بها في طقس متوارث يفرض تقديم فتاة من كل عائلة قرباناً للبحر، حيث يتحولن إلى حوريات تُصطاد وتُؤكل. ثم يقفز زمنياً 12 عاماً، حيث تصبح "حياة" فتاة ملفوظة من قومها، وحينما تلد أمها صبياً، تغدو التضحية بها أمراً محسوماً. عندها تتحول حكايتها من محاولة يائسة للاندماج إلى رحلة مواجهة، تعيد فيها صياغة علاقتها بالبحر، وتتمكن من إيقاف الطقس، وتفتح أفقاً آخر لم يكن مسموحاً تخيله.

تختار شهد أمين أن يكون فيلمها بالأبيض والأسود معبراً عن عالم منزوع الدفء، حاد ومتطرف، لكن في قلب الحكاية تتعمق في مرحلة المراهقة وانعكاساتها على البطلة، دون اللجوء إلى الحوارات المباشرة. يحمل الفيلم بالإنكليزية عنوان "Scales"، أي قشور، تلك التي تبدأ بالظهور على جسد حياة مع البلوغ، فتخافها وتُخفيها، قبل أن تتصالح معها وتكتشف أنها ليست لعنة، بل مصدر قوة، فجسدها يتغير ليقاوم، لا ليقدم قرباناً.

"ناقة"... حان وقت الانتقام

من بين أفلام القائمة، يمكن اعتبار "ناقة" (2023) لمشعل الجاسر العمل الأكثر صدامية، فالفيلم الذي أثار غضب المحافظين وانقسمت حوله الآراء، يغامر على مستويات عدة. يحكي قصته في الزمن الحاضر، بلا مواربة أو مسافة آمنة، ويختار شخصية رئيسية جدلية تدرك قواعد العالم الذي تعيش فيه وتجيد مراوغته، حتى خياراته البصرية غير مألوفة، تأتي جامحة وحادة ومباغتة، تشبه حكايته المثيرة.

تجري الأحداث في يوم واحد، تخدع خلاله سارة والدها وتنسل للقاء حبيبها، الذي يقودها إلى قلب الصحراء لحضور حفل سري. غير أن الرحلة تنقلب إلى سلسلة من المنعطفات الخطرة؛ من حبوب هلوسة، إلى ملاحقات أمنية ومطاردة مميتة مع ناقة تودّ الثأر منهما. وسط هذه الفوضى المتصاعدة، يظل صراع سارة الأهم مع الزمن، وقلقها الأكبر أن تتأخر عن موعد العودة الذي حدده والدها.

يمزج الجاسر بين الإثارة والرعب والكوميديا العبثية ليصوغ رابطاً واضحاً بين الناقة وبطلته؛ كلاهما مثقل بالأحمال، وكلاهما لا يعرف النسيان. فالناقة تختزن الإساءة قبل أن تنفجر غضبًا، وسارة تمتثل لقوانين المجتمع في الظاهر، بينما في أعماقها لا تغفر، بل تختار المقاومة والانتقام وفق منطقها الخاص.

في مشهد ما قبل التترات، يعود الفيلم إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث نرى رجلاً يقتحم مستشفى ليقتل زوجته والطبيب الذي أشرف على ولادتها، في تجسيد كاريكاتيري صادم لآثار الصحوة وما خلفته من تشوهات في الوعي الجمعي. أما في المشهد الأخير، تضرب سارة شقيقها الصغير، كردّ فعل على التفرقة بينهما، وعلى إرث ثقيل حملته منذ ولادتها. بين هذين المشهدين، تشق الفتاة طريقها بالتمرد والمخادعة، تختبر الحياة سراً، لأن العالم لا يتيح لها أن تعرفها على نحو طبيعي ضمن مناخ يوفر لها الحماية.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.