تنشر هذه المادة ضمن ملف رصيف22 "الكنائس الشرقية... جوار في جغرافيا الرب" الذي يتوقف عند أجمل كنائسنا... منها ما يقترب من النسيان ومنها ما زال زيت قناديله مضيئاً.

في التاريخ، لا تولد الأفكار فجأة، ولا تتكوّن الحضارات من فراغ. كل ما نعرفه اليوم هو حصيلة تراكم طويل، وحوار مستمر بين الإنسان وزمانه ومكانه. حتى اللاهوت، بما يحمله من يقينيات مقدّسة، تشكّل بدوره داخل هذا المسار الإنساني المتقلّب، ولم يكن معزولاً عن الجغرافيا والتاريخ، ولا عن السياسة.

من هذا الباب، نقترب من واحدة من أقدم الكنائس وأكثرها أصالة في العالم: الكنيسة الآشورية (الشرقية). كنيسة صاغتها الطرق القديمة وصراعات النفوذ، فحملت عبر القرون أسماءً متعددة كانت، في كثير من الأحيان، مرآةً للتنافس على السلطة والهوية. فالاسم الرسمي الصادر عن المجمع الكنسي نفسه هو "الكنيسة الآشورية الرسولية الجاثلقية-المقدسة"، حيث يُطلق لقب "الجاثليق" على رئيس الكنيسة الأعلى أو البطريرك العام في التقليد الكنسي الشرقي.

وسُميت من قبل مجمع الكنائس العالمي "كنيسة المشرق الآشورية"، بينما أطلق خصومها عليها اسم "النسطورية"، وهو مصطلح يعود إلى "نسطور"، الذي رفض منح لقب "أم الله" للسيدة مريم، وأكّد أن للمسيح طبيعتين، بشرية وإلهية.

وكان الصراع على زعامة السلطة الدينية بين بطريركيات المسيحية في القسطنطينية والإسكندرية خلال القرنين الرابع والخامس أحد الأسباب الرئيسة لهذه الخلافات، حيث أصبح لقب "النسطورية" يدل على الهرطقة من منظور تلك البطريركيات، ولا سيّما بعد عزل نسطور من منصبه كبطريرك للقسطنطينية عام 431 م، ولجوئه إلى مناطق نفوذ الكنيسة الآشورية، كما يصف ألبير أبونا في كتابه "تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية". ولأن الكنيسة الآشورية وافقت على الطرح اللاهوتي القائل بالطبيعتين الإلهية والبشرية للمسيح، فقد وُصفت من قبل المجامع الأخرى بـ"النسطورية"، مع أنها، حتى يومنا هذا، تنفي تبعيتها العقائدية لـنسطور.

وفي معظم تسميات هذه الكنيسة، نلحظ وصفاً ثابتاً هو "الآشورية". ورغم أن شعوباً عديدة انضوت تاريخياً تحت سلطتها الروحية في فترات ازدهارها، لم يبقَ اليوم سوى الآشوريين في شمال العراق محافظين على الاستمرارية الكنسية تحت رايتها. ويعود ذلك إلى كون الآشوريين الحامل الأساسي لهذه العقيدة، إذ تتماهى العلاقة بين القومية والدين في التجربة الآشورية. فتاريخياً، لم يمتلك الآشوريون دولةً أو كياناً سياسياً مستقلاً ذا سيادة منذ سقوط الإمبراطورية الآشورية في القرن السابع قبل الميلاد، كما يوضح يوسف حبي في كتابه "كنيسة المشرق-القسم الخاص بأصول الكنيسة وأدوارها التاريخية".

وفي المجتمعات التي تفتقد إلى الدولة، يصبح الدين بديلًا عن الوطن. وإلى جانب ذلك، يتكلم الآشوريون اللغة السريانية، وهي إحدى لهجات الآرامية، لغة السيد المسيح، وقد حافظوا عليها عبر الطقوس الدينية، ليغدو الدين وسيطاً للهوية لا مجرد عقيدة.

كما أن الكنيسة شكّلت الإطار الوحيد العابر للانقسامات العشائرية، فغدت المرجعية الجامعة التي وحّدت الجماعات تحت هوية واحدة. وقد حافظ هذا التداخل على استمرارية كلٍّ من القومية والدين عندما انصهرا في بنية واحدة.

وبحسب بطرس نصري في كتابه "ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة"، نشأت الكنيسة الآشورية في مملكة الرها، وهي مملكة صغيرة مزدهرة في شمال بلاد ما بين النهرين، تعود نشأتها إلى نحو القرن الثاني قبل الميلاد. وكانت هذه المملكة تقع على حدود بلاد فارس والإمبراطورية البيزنطية، وخاضعة لسلطة الإمبراطورية البارثية. ومع ذلك، لا يمكن تحديد موقع دقيق لبداية الكنيسة، إذ يُعتقد أنها بلغت أوج نموها في منطقة طيسفون (المدائن)، جنوب بغداد حالياً، أو في الرها (أورفا)، الواقعة اليوم جنوب شرق تركيا.

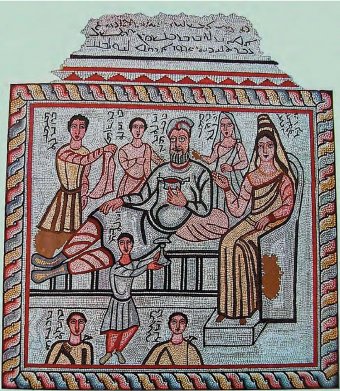

وواصلت الكنيسة الآشورية نموها في ظل الإمبراطورية الساسانية بعد القرن الثالث الميلادي. وبحسب المؤرخ الكنسي يوسابيوس، يَرد تقليد يفيد بأن أبجر الخامس، ملك مملكة الرها، أرسل رسالة إلى يسوع يطلب فيها الشفاء من مرضه. وعلى الرغم من أهمية هذه الرواية في التقليد الكنسي، فإنها لا تُعدّ دليلاً تاريخياً أكاديمياً قاطعاً، لكنها تشير إلى انفتاح مملكة الرها المبكر على المسيحية.

وقد أدّى ملوك" الأباجير خلال الفترة الممتدة بين "القرن الأول والقرن الثالث" ثلاثة أدوار رئيسية في دعم المسيحية، تمثلت في توفير الحماية في زمن الاضطهاد البيزنطي، وجعل المسيحية مقبولة اجتماعيًا دون فرضها دينًا رسميًا، إضافة إلى دعم الترجمة وتوظيف المسيحيين في الإدارة، ما جعل الرها مركزًا ثقافيًا مسيحيًا مبكراً.

وبحسب بحث قدمه الأب مار آوا روائيل، تُعدّ كنيسة المشرق كنيسة رسولية، يُنسب تأسيسها إلى القديس توما والقديس تداوس والقديس برثولماوس، وتشير الرسالة المنسوبة إلى بطرس الرسول من بابل في "رسائل بطرس الأولى".

وتشير المصادر الكنسية أنه في أوائل القرن الرابع الميلادي، ظهر مار بابا برغاش المعروف أيضاً باسم "باباغاغا" كأول أسقف لسلوقية وقطيسفون يحمل لقب "الجاثليق". وحتى عام ٤١٠، كان الأساقفة يُعيّنون ويُباركون من قبل بطريركية أنطاكية. ومع إعلان استقلال كنيسة المشرق عن أنطاكية، ضمنت الكنيسة لنفسها حماية سياسية داخل الدولة الساسانية، إذ كانت التبعية لأنطاكية تُعدّ تبعية غير مباشرة لبيزنطة، عدوة الساسانيين، فكان التسامح الديني مقابل الولاء السياسي.

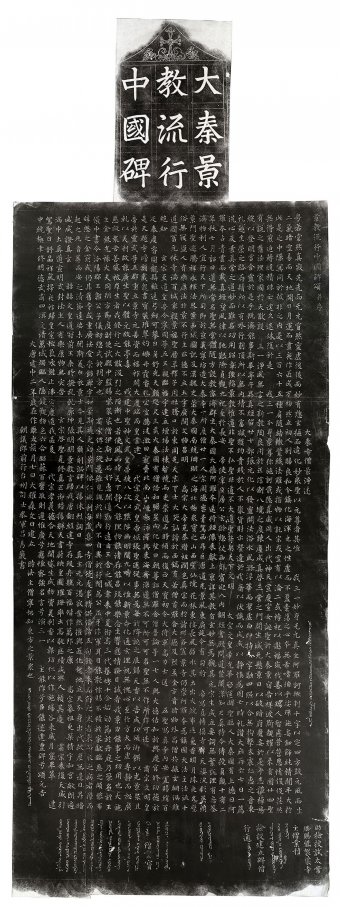

ويشير "مار أفرام برصوم" في كتابه "اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية" إلى أن العصر الذهبي للكنيسة امتد بين القرن الخامس والقرن التاسع، ولا سيّما بعد مجمع سلوقية–قطيسفون المنعقد في عاصمة الإمبراطورية الفارسية برعاية الملك يزدجرد الأول، والذي منح الجاثليق مار إسحاق سلطة تنظيمية شاملة، فوُحّدت البنية الإدارية والطقسية للكنيسة. وقد ساعد هذا التنظيم، إلى جانب اندماج الآشوريين في التجارة على طريق الحرير، على التوسع المنهجي شرقاً وظهور مراكز مسيحية في مدن كبرى مثل مرو، وسمرقند، وكاشغر، ولويانغ، وشيان.

وكل ذلك التوسع شرقاً كان مدعوماً ببنية تعليمية وتنظيمية قوية، جعلت الكنيسة قادرة على إنتاج المراسلين والمترجمين والعلماء والأطباء، بالإضافة إلى سياسة تبشيرية منظمة عبر بعثات كهنوتية منتظمة (الأساقفة الجوالون-إرساليات رهبانية)، مدعومة بنظام تعليمي شمل مدارس منذ بداية الحركة في الرها.

ومدرسة الرها، التي استمرت حتى عام 489، كانت مركزاً للتفسير اللاهوتي السرياني واهتمت بتفسير بولس ولاهوت تيودور والفلسفة اليونانية، وأسست ضمن بنية سياسية ثقافية وفرّتها مملكة الرها، خاصة ملوكها (أبجار الثامن والتاسع)، أول الحكام الذين اعتنقوا المسيحية بحسب التقليد السرياني. أغلقت المدرسة على يد الإمبراطور زينون بعد سيطرة البيزنطيين، لكنها أنتجت الجيل الأول من لاهوتي كنيسة المشرق، الذين أسسوا بعد ذلك مدرسة "نصيبين" في جنوب شرق تركيا ضمن الإمبراطورية الساسانية، والتي نظمت كجامعة بأقسام منفصلة (لاهوت، تفسير، منطق، طب) بنظام صارم وامتحانات موحدة، بالإضافة إلى مدرسة "جُندي سابور" في إيران، التي كانت مركز العلم في الدولة الساسانية وأسهمت في انتقال المعرفة فيما بعد الى بغداد.

لم تكن الكنيسة الآشورية سالمة من الاضطهاد والعنف، خاصة في ظل الحقبة البارثية والساسانية حتى القرن السابع، إذ اعتُبرت المسيحية ديانة مرتبطة بالعدو الخارجي، وشهدت ضربات متفرقة كاضطهاد شابور الأول (240–270 م) واضطهاد برهام الثاني (272–293 م)، وصولًا إلى الفترة السوداء في اضطهاد شابور الثاني (312–379 م)، نتيجة إعلان قسطنطين إمبراطوراً مسيحياً عام 312 م واعتبار مسيحيي فارس عملاء، فأعدم البطريك شمعون برصباعي وآلاف التابعين، ولم تنته هذه الأحداث حتى إعلان انفصال الكنيسة الآشورية عن تبعيتها الروحية لأنطاكية سنة 410 م.

وبحسب موسوعة إيرانيكا نرى فترة ازدهار بين أعوام 560-620 حتى نهاية الدولة الساسانية، وقد دخل المسيحيون في جميع مفاصل الدولة آنذاك وأصبحوا جزءاً أساسياً من المجتمع.

في الحقبة الإسلامية (710-1000 م)، غلب طابع التسامح مع تطبيق قانون أهل الذمة، أي دفع الجزية مقابل الحماية. وقد لعب رجال الكنيسة دوراً هاماً في ترجمة العلوم والطب، وفي الإدارة المالية، كما دخلوا دواوين الشام والعراق في ظل الدولة الأموية. غير أن الجزية في العصر الأموي كانت تُفرض بصرامة، مع تقييد بناء الكنائس.

أمّا في الفترة العباسية، فقد بلغت المسيحية الشرقية ذروة نفوذها، إذ كان المسيحيون روّاداً في حركة الترجمة في "بيت الحكمة"، وأطباء للخليفة، وتمتّعت الكنيسة بحرية واسعة في التبشير شرقاً، وفتح الأديرة، وإرسال بعثات إلى الصين والهند.

وفي مقال له قدّم فاتح شابو تصوراً عن الوضع في الفترة المغولية الأولى، التي اتسمت بالتذبذب بين التسامح وبعض التقييدات. وحتى اعتناق غازان خان الإسلامَ عام 1285، بدأت مرحلة تراجع المسيحية الشرقية في إدارة الدولة، وظهرت موجات اضطهاد في مناطق مختلفة؛ فهُدمت الكنائس في إيران والقوقاز، إضافةً إلى تقليص الإبَرشيّات في ما وراء النهر والصين، حيث اختفت تماماً بحلول عام 1400. وقد تزامن ذلك مع الغزوات التيمورية (1380–1405"، إذ دمّر تيمورلنك مئات القرى المسيحية في إيران والعراق، وارتُكبت مجازر شملت سكان نينوى والموصل، وانتهى الوجود الكنسي شبه الكامل في خراسان. بعد ذلك، لجأت الكنيسة وأتباعها إلى المناطق الجبلية.

تنفّس المسيحيون الآشوريون الصعداء في ظل الحكمين العثماني والصفوي (1500–1700 م)، حيث اتسمت العلاقة بالتسامح الموسمي مقابل الولاء والخضوع. فوُضع المسيحيون تحت نظام أهل الذمّة ونظام الملّة، ما منح الكنيسة حرية تنظيمية داخلية، في حين كانت المناطق الجبلية شبه مستقلة سياسيًا. وفي الفترة الممتدة بين 1700 و1850 م، حدثت هجرات متكررة وتحالفات قبلية، وازدادت تدخلات القوى الأوروبية الخارجية.

أما الفترة بين 1850 و1933، فقد شهدت مرحلة الاضطهاد الحديث، وكانت أحداثها محورية؛ إذ وقعت مجازر بدر خان، ولم تتوقف هذه المجازر إلا مع تدخل البريطانيين. وكانت أكبرها مجازر سيفو عام 1915، وهي جزء من الإبادة الأرمنية والآشورية والسريانية، حيث قُتل ما بين 100 ألف و250 ألفاً من أبناء الكنيسة في أورفا وطور عبدين وجزيرة بوطان، جنوب شرق تركيا الحالية. ثم قُتل البطريرك مار بنيامين شمعون سنة 1918، وبعدها هُجّر المسيحيون الآشوريون نحو العراق وإيران، وأسّسوا تجمعات آشورية جديدة في الموصل ودهوك وكركوك وبغداد.

بعد الحرب العالمية الأولى، سعى الآشوريون إلى إعادة تشكيل كيانهم القومي عبر المطالبة بحكم ذاتي أو دولة مستقلة في مؤتمر الصلح بباريس عام 1919، مستندين إلى تاريخهم العريق ووجودهم في مناطق شمال الرافدين "الموصل، ديار بكر، حلب، وان". وظهرت حركة قومية قوية حاولت تجاوز الانقسامات الطائفية "كنيسة المشرق، الكلدان، السريان" تحت شعار "الكلدان الآشوريين". وأسفرت هذه الجهود عن ظهور أول علم آشوري معاصر، وحركات سياسية نشطة في الشتات، غير أن الوعود الدولية لم تتحقق، وكانت نتيجة هذه المبادرات تضييقًا وخناقاً أشد على المسيحيين الشرقيين.

بعد تشكّل المملكة العراقية، كانت هناك فترة مروّعة قُتل خلالها ما بين 3000 و6000 آشوري خلال أسبوع واحد، ثم نُفي البطريرك مار شمعون إيشاي إلى قبرص، ومن ثم إلى تركيا. وعُرفت هذه الفترة باسم مذابح "سميل" 1933، ومن بعدها لم تقع أحداث ذات طابع منظّم وممنهج وجوهري بحق الآشوريين في العراق الحديث أو إيران أو تركيا، إلا أنهم حُرموا من أي نشاط سياسي أو قومي، مقابل حرية نسبية في النشاط الديني والشعائري.

غير أن العراق، بعد الغزو الأمريكي عام 2003، شهد هجرة جماعية إلى الخارج بسبب الفوضى وانعدام الأمن. وفي المقابل، اعترف دستور العراق عام 2005 باللغة السريانية لغةً رسميةً محلية، وأصبح للآشوريين تمثيل سياسي في البرلمان العراقي. وبحسب تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شهدت الفترة الممتدة بين 2014 و2017 سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الموصل وسهل نينوى، حيث قام بتهجير أكثر من 120 ألف آشوري خلال أيام، ودمّر كنائس وأديرة، وفرض الجزية والسبي والإعدامات على من تبقّى. وتُعدّ هذه أسوأ كارثة يتعرّض لها الآشوريون منذ عام 1915.

وشهد شمال العراق، بعد تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، عودةً جزئية للسكان، وإعادة إعمار بعض الأديرة والكنائس بدعم دولي.

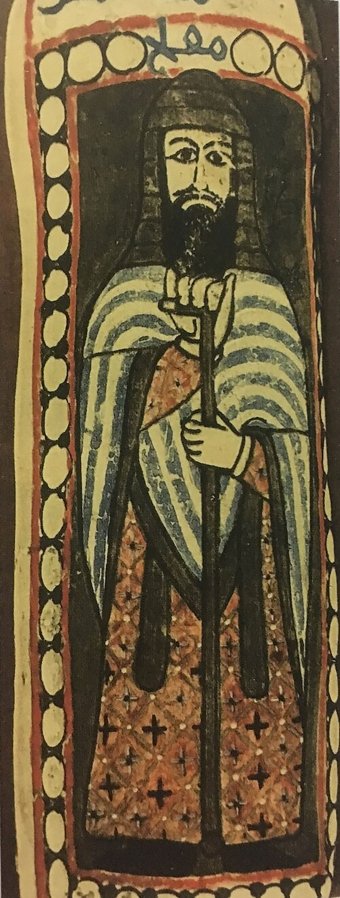

وبعيدا عن التاريخ ومن الناحية الفنية يكتسب معمار الكنيسة الآشورية أهمية خاصة، لأنه يعكس لاهوتها ونظرتها إلى المقدّس. فالكنائس الشرقية الآشورية التقليدية تتسم بالبساطة والوظيفية، بعيدًا عن الفخامة الزخرفية التي تميّز بعض العمائر الكنسية الغربية. هذا الخيار المعماري ليس فقرًا جماليًا، بل تعبيرًا عن لاهوت يركّز على السرّ والخلاص أكثر من الصورة والتمثيل.

غالباً ما يتخذ البناء شكلاً مستطيلاً بسيطًا، مع فصل واضح بين صحن الكنيسة والهيكل، وهو أقدس أجزاء الفضاء الكنسي. يُحجب الهيكل أحياناً بستار، في إشارة إلى قدسية الأسرار، وإلى مفهوم اللاهوت غير المرئي. يغيب التمثيل التشبيهي الواسع، فلا أيقونات جدارية ضخمة، بل رموز محدودة مثل الصليب المشرقي والنقوش الكتابية بالسريانية.

هذا المعمار يعكس تصوراً للكنيسة بوصفها مكانَ اجتماعِ جماعة المؤمنين لا مسرحاً بصرياً، ويؤكد مركزية الكلمة المقروءة والمرتلة باللغة السريانية. حتى اليوم، ما تزال الكنيسة تُبنى، في العراق والمهجر، وفق هذا المنطق، مع تعديلات معاصرة لا تمس الجوهر الرمزي للمكان.

لقد أثبتت الكنيسة الآشورية المشرقية، عبر تاريخها الطويل الذي يمتد من مملكة الرها وصولاً إلى الشتات المعاصر، أنها أكثر من مجرد مؤسسة دينية؛ إنها حاضنة للهوية القومية والثقافية التي صقلتها قرون من التفاعل، والاضطهاد، والصمود. العلاقة التكافلية بين القومية الآشورية والعقيدة المسيحية الشرقية هي السمة الإنسانية الأبرز، حيث بات الدين هو الوعاء الجامع الذي حافظ على اللغة السريانية الآرامية (لغة السيد المسيح) وعلى التاريخ والنسيج الاجتماعي في غياب الدولة القومية. في عصرنا الحالي، تتجسد ثقافة الكنيسة الآشورية في صيغة مركبة تجمع بين الحفاظ على الأصالة والاندماج مع المتغيرات العالمية.

قصة الكنيسة الآشورية هي قصة الإنسان في مواجهة الجغرافيا والسياسة؛ إنها شهادة على أن الهوية يمكن أن تجد لها وطناً في الإيمان واللغة والتراث، لتظل جذورها راسخة في أرض الأجداد وفي قلوب أبنائها حول العالم.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.