تُبرز الفيضانات المتكررة في البترا، خاصةً فيضان عام 1963 الذي أودى بحياة 23 شخصاً، وفيضان 2018 الذي خلّف 12 وفاةً وأدّى إلى إجلاء نحو 4،000 زائر، تصاعداً مقلقاً في وتيرة الظواهر المناخية المفاجئة التي تضرب قلب التراث الأردني، ولا يمكن فصل هذه الكوارث المتكررة عن السياق الأوسع لاختلالات مناخية متزايدة، تشمل ارتفاع درجات الحرارة، واضطراب أنماط هطول الأمطار، وتزايد السيول المفاجئة في المناطق الجبلية الجافّة، ما يجعل المواقع الأثرية في مواجهة مباشرة مع تهديدات مناخية متسارعة.

وبرغم وضوح هذه المخاطر، لا تزال الاستجابات الرسمية جزئيةً ومركّزةً على مواقع محددة مثل البترا وجرش، في حين تُترك غالبية المواقع الأثرية الأخرى خارج دائرة الاهتمام والتخطيط الوقائي، كما أنّ هذا التفاوت إلى جانب غياب أو ضعف سياسات التكيّف المناخي الخاصة بالتراث الثقافي، يعمّقان هشاشة هذه المعالم النادرة ويعرّضانها لخطر التآكل والانهيار، ما يستدعي بلورة إستراتيجية وطنية شاملة تُدرج التراث ضمن أولويات العمل المناخي، لضمان صموده في وجه أزمة بيئية لا تمنح هامشاً للتأجيل.

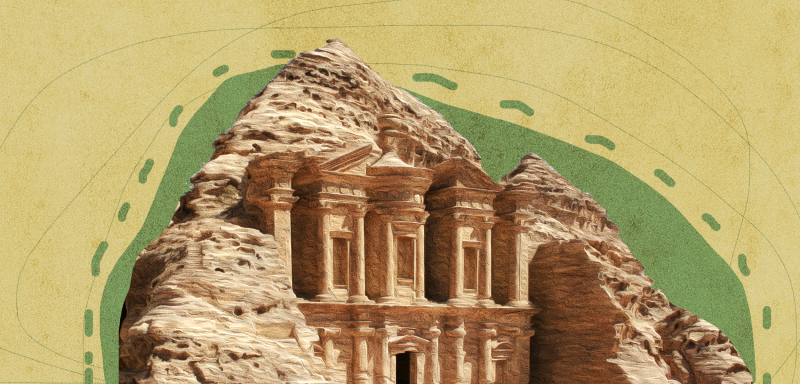

في هذا التقرير، يسلّط رصيف22 الضوء على أبرز المخاطر التي تهدّد المواقع الأثرية الأردنية بسبب التغيرات المناخية المختلفة وتبعاتها، مع لمحة عن أسباب هذه التأثيرات وتقييم الاستجابة الحكومية لها، وتوصيات بالحلول المتاحة والقابلة للتطبيق لحماية هذه الثروة التراثية غير القابلة للتعويض.

"التغيّرات المناخية تشكل تهديداً مباشراً ومتزايداً على سلامة المعالم والمواقع الأثرية والتراثية، فهي عامل مسرّع لدمار وتدهور البنية الحجرية أو الزخارف التاريخية"... فما هي العوامل التي تهدّد آثار الأردن؟ وإلى أي مدى كانت استجابة السلطات الأردنية متناسبةً معها؟

الأردن وتغيّر المناخ

يقول الأستاذ المساعد في مجال التغيّر المناخي في جامعة جرش، الدكتور محمد المحافظة، لرصيف22، إنّ الأردن من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة التغيّر المناخي، أي التغيّر في أنماط المناخ بشكل عام والظواهر المتطرّفة مثل قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة موجات الحر وتكرارها خلال السنة، وهذا يرجع إلى عوامل عدة، منها الموقع الجغرافي للبلاد وقلة المصادر المائية وغيرهما من المشكلات التي تفاقم المشكلة.

كما يلفت إلى أنّ الأنشطة البشرية -بما فيها القطاع الصناعي- تُنتج انبعاث الغازات الدفيئة التي تساهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تُعدّ المحرّك الأساسي لمعظم الحالات التي نراها، بالإضافة إلى بعض الممارسات السلبية مثل حرق الوقود الأحفوري والحرق المفتوح، والاعتماد الكبير على الطاقة المنتجة عبر الوقود الأحفوري يُعقّد المشكلة، وبعض ممارسات القطاع الزراعي قد تزيد من إنتاج هذه الغازات.

يوضح المحافظة، أيضاً، أنّ آثار تغيّر المناخ على القطاعات الحيوية أصبحت واضحةً وتتمثّل في الظواهر المتطرّفة كموجات الحر التي لم نكن نعهدها في السنوات السابقة وتكرارها وطول مدتها. ففي السابق، والحديث للمحافظة، كانت تأتي خلال الصيف موجة أو موجتان تستمرّ/ ان يوماً أو يومين. أما الآن، فنشهد موجات تستمر أكثر من خمسة أيام تتكرّر خلال الشهر الواحد، وهو ما يُشكل ضغطاً على مختلف القطاعات.

ويشرح أنّ موجات الجفاف، وندرة الأمطار، وقلة معدلات الأمطار السنوية تشكّل جميعها ضغطاً على القطاع الزراعي، حيث قلّ عدد المساحات المزروعة بالزراعة البعلية (التي تعتمد على مياه الأمطار)، مع مشكلات في إنتاج المحاصيل وانخفاض جودتها، لأنها تعتمد بشكل كبير على مياه الأمطار، وحتى في الجانب النفسي، أصبح هناك ضغط كبير على الناس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الأمطار.

ويبيّن المحافظة أنّ الأردن من أفقر دول العالم بالمياه، وتشير تقارير عالمية إلى أنّ الأردن قد يصبح من البؤر التي تعاني كثيراً من مشكلات المياه، خاصةً المياه الجوفية والاستهلاك الزائد عن طاقة الشحن للخزانات الجوفية، كما أنّ الزيادة السكانية -ولا سيّما أنّ الأردن مركز لجوء عالمي في الإقليم- زادت الضغط على المصادر المائية، ما فاقم المشكلة.

تغيّر المناخ في المواقع الأثرية الأردنية

من جهتهِ، يقول الأستاذ المُشارك في قسم إدارة المصادر التراثية وصيانتها في الجامعة الأردنية، الدكتور يزن التلّ، إنّ "التغيّرات المناخية تشكل تهديداً مباشراً ومتزايداً لسلامة المعالم والمواقع الأثرية والتراثية، فهي عامل مسرّع لدمار وتدهور البنية الحجرية أو الزخارف التاريخية في معظم المواقع الأثرية".

ويضيف التلّ أنّ أشكال التهديد تسبّبها عوامل عديدة ومختلفة، منها درجات الحرارة المرتفعة، "فأغلب مواقعنا الأثرية تتركز في المناطق الصحراوية التي تنخفض درجة حرارتها في الشتاء وترتفع في الصيف، وتحدث تغيّرات في الحرارة ليلاً ونهاراً تؤدّي إلى تمدّد وتقلّص المواد الأثرية والحجرية".

كذلك، يُبيّن التلّ أنه، خلال الشتاء، يتسرّب ماء الأمطار إلى القطع الأثرية عبر مساماتها ويخزَّن بكميات كبيرة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف تبدأ المياه بالتبخّر والخروج، ومع كثرة الضغط المتكرّر للبخار على الجدران الداخلية للقطعة الأثرية، يؤدّي ذلك إلى تشقق وتفتيت الأسطح الحجرية للمواد الكلسية والرملية التي بُنيت بها معظم المواقع الأثرية الأردنية.

ويتابع الأكاديمي الأردني بأنّ هناك عاملاً ثانياً مؤثّراً هو "زيادة الرطوبة والأمطار الغزيرة" حيث يُسهم في تآكل وتفكّك الشقوق والمسامات من خلال تسرّب المياه إليها، ونتيجةً للرطوبة تحدث تفاعلات كيميائية مثل تفاعل الكبريتات مع الكالسيوم في الأحجار الكلسية، بما يؤدّي إلى تفتّت السطح وتآكله، علماً أن هذه العملية تستغرق مئات وأحياناً آلاف السنين وتعتمد على عمر القطعة، كما أن نمو الطحالب والكائنات الحية الدقيقة على المعالم يُساهم في تغيّر لونها وتفكك مُركّباتِها، ما يُضعف بنيتها في نهاية المطاف.

عامل ثالث يشير إليه التلّ، هو التجمّد والذوبان، إذ تتعرّض مناطق البادية الشرقية والجنوب في مواقع جنوب البترا لدرجات حرارة تحت الصفر، ومع تسرّب المياه في الشقوق الداخلية، تتجمّد بفعل البرودة وتتقلّص وتتمدّد في الصيف، ما يؤدّي إلى تكسّر الحجارة من الداخل، موضحاً أنّ "العواصف والرياح الشديدة" تأتي كعامل رابع حيث تعمل على حتّ الموقع بشكل تدريجي، وقوة الرياح تحمل الحبيبات المكوّنة للقطع الأثرية خاصةً الرملية منها، ما يؤدّي إلى تآكلها.

ويلفت التلّ إلى أنّ المواقع الأثرية تعاني في السنوات الأخيرة من ارتفاع "منسوب المياه الجوفية والفيضانات من مياه الشتاء" كعامل خامس، وتكوُّن بلورات ملحية داخلها وتراكُم طبقات الأملاح على القطعة الأثرية بما يتسبّب في إغلاق مساماتها وعدم مقدرتها على التنفس، ويحدث في داخلها تفتيت يضعف بنيتها ما يُعّد من أخطر عمليات التدهور.

ويضيف الأكاديمي الأردني أنّ تلوّث الهواء هو العامل السادس المؤثر، لذلك تشترط الجهات الأثرية على المنشآت الصناعية القريبة من المواقع الأثرية، لمنحها تراخيص عمل، إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، وتشمل كمية الغازات المنبعثة من المنشأة، واتجاه الرياح في المنطقة ومدى مساهمتها في نقل الملوِّثات للمواقع، نظراً لتأثير الغازات الملوِّثة مثل ثاني أكسيد الكبريت والنتروجين، والأمطار الحمضية التي تسرّع تآكل الأحجار الكلسية والزخارف الجصّية.

"ألوان الزخارف والرسومات الجدارية تتأثّر بحموضة الماء المحمّل بالغازات المنبعثة من المصانع، مع تأثّرها بأشعة الشمس الزائدة والرطوبة، وكل ذلك يؤدّي إلى بهتانها أو اختفائها أو فقدانها بشكل كامل"، يُردف التلّ مؤكداً أن التغيّر المناخي لم يعد مجرد تحدٍّ بيئي، بل أصبح تهديداً للتراث الثقافي خاصةً للمواقع الأثرية المفتوحة، لذلك المطلوب وجود استجابة علميّة وتقنيّة عاجلة في مجالات التوثيق والترميم والتأقلم الوقائي.

أبرز المواقع الأثريّة المتضررة

وبحسب التلّ، فإنّ الكثير من المواقع الأثرية تعرّض لتأثيرات بسبب تغيّرات مناخية شملت مواقع عدة، ويشرح: "تأثّرت معالم موقع جرش الأثري، وهو من مُدن الديكابوليس العشر، بالسيول والفيضانات والتصحر نظراً لإهمالها فترةً طويلةً، ومواقع أثرية في المناطق الصحراوية مثل وادي رم تأثّرت أيضاً بظاهرة التصحّر والتعرية للصخور والتربة، إذ عملت على تلف ونفاذ المياه في الشقوق المؤدية لتفكّك الصخور الأثرية".

ويؤكد التلّ، أن "البترا برغم وجودها في منطقة صحراوية، إلّا أنّها تعاني من الفيضانات الموسمية، خاصةً السيول المفاجئة التي تهدّد أرواح السُيّاح الموجودين في الموقع وواجهات المواقع الأثرية، وحاول المسؤولون عن الموقع عمل حلول كأجهزة الإنذار المبكر والتحويلات الإسمنتية لعكس سير الفيضانات أو إبعادها عن الموقع، لكن كان تأثيرها بسيطاً. هذه الأمور سبّبت تآكلاً للصخور الرملية التي تحكّ بالواجهات المنحوتة داخل الموقع الأثري أو أبقت المياه راكدةً ومرتفعةً لفترة طويلة، ما ساهم في دمارها".

"تأثّرت معالم موقع جرش الأثري، وهو من مُدن الديكابوليس العشر، بالسيول والفيضانات والتصحّر نظراً لإهمالها فترةً طويلةً، ومواقع أثرية في المناطق الصحراوية مثل وادي رم تأثّرت أيضاً بظاهرة التصحّر والتعرية للصخور والتربة".

ويذكر التلّ أنّ موقع قلعة الكرك المرتفع كان معرّضاً دائماً للرياح والأمطار المتقطعة، وتعرّضت القلعة لتآكلٍ بسبب المياه الراكدة في أثناء الفيضانات، وتصدّعات في بعض الجدران القديمة نتيجةً للمتغيّرات المناخية المتكرّرة، بالإضافة إلى موقع أم قيس الأثري الذي يتعرّض لأمطار موسمية شديدة تعمل مع الرياح القويّة على تآكل الأحجار المنحوتة، فيما تجمّع المياه في بعض المناطق أدّى إلى تعفّن الطين والطوب، وحدوث صواعق رعدية وحرائق مختلفة ساهمت في تخريب أجزاء من الموقع.

البترا وتأثيرات التغيّرات المناخية

بدوره، ينبّه أستاذ صيانة المصادر التراثية وإدارتها في جامعة اليرموك، الدكتور زياد السعد، إلى أنّ الفيضانات الوميضية المفاجئة تُعدّ من أخطر التهديدات التي تواجه مدينة البترا الأثرية، ولا سيّما بسبب طبيعتها الجيولوجية والجغرافية، مستشهداً بتآكل الرسومات والنقوش المنحوتة على جدران السيق وواجهة الخزنة وغيرها من المعالم الأثرية في البترا، بفعل مياه الفيضانات الجارفة التي تحمل معها كميات كبيرةً من الحصى والرمل، التي تؤدّي إلى فقدان التفاصيل المعمارية والفنية التي تعود للحضارة النبطية، فيما تدفق المياه القوي قد يؤدّي إلى زعزعة استقرار الصخور في ممر السيق، الذي يتسبّب في انهيارات صخرية جزئية أو كاملة تهدد الزوّار والمعالم، على حدّ قوله.

كما يشير السعد إلى أنّ ترسّب وتجمّع كميات كبيرة من الطين داخل السيق أو أمام واجهة الخزنة، يؤدّيان إلى طمس أجزاء من المعالم ويجعلان عمليات الصيانة أكثر صعوبةً، فضلاً عن أنّ التعرّض المستمر للمياه يؤدّي إلى تشقق أو ضعف في الجدران والأساسات، خاصةً تلك المحفورة مباشرةً في الصخر.

ويوضح أنّ الأضرار في البنية التحتية الحديثة تشمل تدمير المسارات والجسور التي يسلكها السياح كأرضيات السيق أو الجسور الصغيرة عبر تعرّضها للغمر والانجراف اللذين يعيقان الحركة وتحتاج إلى ترميم متكرّر، كما تعيق الفيضانات حركة الزوار والكوادر العاملة التي تؤدّي إلى إغلاق الموقع مؤقتاً ما يؤثّر اقتصادياً وسياحياً.

ويشرح السعد: "السيق ممر ضيق بطول يقارب 1 كلم، لذلك في حال حدوث فيضانات مفاجئة قد يتحوّل إلى ممر خطر محاصر بالمياه، ما يعرّض الزوار لخطر الغرق أو الإصابة، وقد سُجّلت حوادث وفيات في العقود الماضية بسبب ذلك. تُضاف إلى ذلك قنوات تصريف المياه التي تكون غير كافية لمجاراة شدة الفيضانات، ما يؤدّي إلى تجمّع المياه في مناطق غير مخصّصة".

يلفت السعد كذلك إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة المتكرر في البترا خلال فصل الصيف نهاراً وانخفاضها ليلاً، يؤدّيان إلى تدهور الحجر الرملي، من خلال تمدّد وانكماش الصخور اللذين يؤثّران على متانة الحجر ويضعفان قوته ويَزيدان من تشققه وتفتته، وتكرار هذه الظاهرة قد يؤدّي إلى تلف كبير للواجهات الصخرية في البترا.

كما يذكر أنّ الرياح المحمّلة بالغبار والرمال تساهم في تعرية الأسطح الحجرية الدقيقة للبترا بما في ذلك واجهات الخزنة والدير بشكل ملحوظ، إذ تعمل على حت وتآكل الأسطح الصخرية عبر تأثير الكشط الميكانيكي للجسيمات الرملية التي تحملها.

بحسب السعد، يتوقع ازدياد العواصف الرملية من حيث الحجم والتكرار والشدة، ما قد يؤدّي إلى تآكل واجهات مقابر ومعابد الحجر الرملي في البترا. وفي الوقت ذاته، يعمل هبوب الرمال والتغيّرات الكبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهار على تشقّق هياكل الحجر الرملي وانهيارها، مُشيراً إلى أنها تعرّضت في السنوات القليلة الماضية لموجات حرّ وانخفاض في كميات الأمطار ما أدّى إلى تعرّض الغطاء النباتي في المنطقة لمزيد من الضغط والانحسار.

يُبرز هذا الرسم البياني عدد العواصف الرملية وتوزيعها بحسب المحافظات الأردنية من 1988-2018.

التغيّرات المناخية وتأثيراتها على "جرش"

على صعيدٍ متصل، يرى أستاذ الآثار المشارك في جامعة اليرموك، الدكتور أحمد الشرمان، في حديث إلى رصيف22، أنّ التهديدات المناخية للمعالم الأثرية تبدو جليّةً في جرش حيث الرطوبة العالية التي تميّز مناخ شمال الأردن، لافتاً إلى أنها تُعدّ "بيئةً خصبةً لنمو البكتيريا، ما يؤدّي إلى نمو الطحالب والفطريات على الأحجار بشكل متسارع، وإفرازاتها تُسرّع من تآكل النقوش والرسومات وتغيير معالم السطح، كما تؤثّر سلباً على ثبات الهياكل الحجرية القديمة".

الشرمان يتابع بأنّ نمو الكائنات الدقيقة مثل الطحالب والفطريات والأشنيات التي تفرز أحماضاً عضويةً تهاجم سطح الحجر، تؤدّي إلى تغيّر لونه وتشوّه النقوش، وتضعف الرطوبة التماسك بين طبقات الحجر، خاصةً في المواد الرسوبية "كالحجر الجيري"، ما يؤدّي إلى تقشّر السطح الخارجي حيث توجد النقوش، وفقدان التفاصيل الدقيقة بفعل تفكك البلورات الدقيقة في الحجر.

وفي المناطق قليلة التهوية أو المظلّلة، يوضح الشرمان أنّ الرطوبة المرتفعة تعمل على تدهور المواد الحجرية، وفي "جرش" التي تحتوي على العديد من الأروقة والممرات والمعابد المغطاة جزئياً، تؤدّي إلى إذابة الأملاح الموجودة داخل الحجر خاصةً في الحجر الجيري والدولوميتي، ما يؤدّي إلى خروجها نحو السطح وتبلورها، مسببةً تفتتاً دقيقاً أو تشققاً في الحجر.

ويضيف إنه في المناطق قليلة التهوية أيضاً يتراكم بخار الماء ولا يُسمح بتجفيف الأسطح، ما يُطيل فترة بقاء الحجر في حالة "رطبة"، وتالياً يزيد من خطر التدهور البيولوجي والكيميائي على المدى الطويل في حين أنّ عدم التحكّم في الرطوبة يُسبب تآكلاً عميقاً في العناصر المعمارية، وضياع النقوش والزخارف التاريخية التي يصعب ترميمها بدقة.

ويضيف الشرمان أن التقلّب الكبير في درجات الحرارة بين الفصول والنهار والليل، يؤدّي إلى تآكل الأحجار وتصدّعها نتيجة تمدّد وانكماش المواد بشكل متكرّر، خاصةً عند دخول المياه داخل الشقوق وتكرار تجمدها وذوبانها. ويلفت إلى أنّ الضغط البشري بفعل السياحة وتوسيع العمران يُفاقمان تأثير العوامل المناخية، ومهرجان جرش الذي يٍُستخدم خلاله المدرج على وجه الخصوص بأعداد تفوق قدرته الاستيعابية يُسهم في خلخلة وزعزعة المباني هندسياً، بالإضافة إلى أثر الغازات الدفيئة المنبعثة من عوادم السيارات والمصانع التي تطوِّق المدينة الأثرية، ويُعدّ الأساس في تكوّن المطر الحمضي المُتفاعل مع الحجر الجيري الذي تنتج عنه أملاح تسرّع تلف الحجارة.

كما يشير الشرمان إلى أنّ الأمطار الغزيرة والسيول تعملان على تآكل المواد الأولية، خاصةً الملاط (مادة البناء قديماً) القديم أو المونة، ما يؤدّي إلى ضعف في البنية الإنشائية، ولا سيّما في المواقع التي تفتقر إلى أنظمة تصريف. كما أنّ تشبّع الجدران والأساسات بالماء يؤدّي إلى تفتت المواد وفقدان التماسك، وفق تأكيده.

يوضح هذا الرسم البياني نسبة مساهمة القطاعات في انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن عام 2017 مع قياس الانبعاثات بمليون كيلوغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e)، حيث تصدّر قطاع الطاقة بنسبة 76%، تلاه قطاع النفايات بنسبة 12%، ثم الصناعة بنسبة 10%، والزراعة بنسبة 2%.

وبحسب البلاغ الوطني الرابع للأردن لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في عام 2022، الذي أصدرته وزارة البيئة الأردنية، فإنّ المصدر الأساسي لانبعاثات قطاع الطاقة هو احتراق الوقود المستخدم في توليدها. أما الصناعات التعدينية والكيميائية، فهي المصدر الأساسي للانبعاثات في قطاع الصناعة. وفي قطاع النفايات، تولدت معظم الانبعاثات من التخلّص من النفايات الصلبة المنزلية، وحرق النفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتصريفها، بينما تنتج الانبعاثات في القطاع الزراعي من التخمير المعوي للماشية، وإدارة السماد، والتربة الزراعية.

جرش والبترا من بين الأكثر تضرراً… تبعات ثقافية وحضارية واقتصادية واجتماعية مؤلمة للتغيّرات المناخية على المواقع الأثرية الأردنية. فما هي هذه التأثيرات؟ وهل يمكن التغلّب عليها؟

تبعات اقتصادية مؤلمة

في غضون ذلك، يشير الأستاذ المشارك في الاقتصاد السياحي في الجامعة الأردنية، الدكتور إسماعيل أبو عامود، إلى التبعات الاقتصادية لتهديد التغيّرات المناخية للمواقع الأثرية في البلاد، حيث يلفت إلى تنوّع السياحة في الأردن بين السياحة الثقافية، والتراثية، والبيئية، والعلاجية، والرياضية وغيرها، مذكراً بأنّ عدد المواقع المسجلة يزيد عن 15 ألف موقع أثري، فضلاً عن أكثر من 100 ألف موقع غير مسجّل.

وفيما يتحدّث عن أهمية العديد من المواقع مثل "جرش"، ينبّه أبو عامود إلى أنّ البترا تُعدّ بوابة السياحة الأردنية ومؤشراً على صحة القطاع السياحي، فإذا كان عدد السياح كبيراً فهو مؤشر جيّد وإذا قلّ يعني أنّ السياحة تراجعت.

وعن مساهمة المواقع الأثريّة في دعم الاقتصاد الوطني، يضيف أبو عامود أنه يساهم بما نسبته 12 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مستدركاً بأنّ "النسبة تتذبذب تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية في الإقليم"، مستشهداً بتأثّر القطاع سابقاً بالغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ولاحقاً بثورات الربيع العربي بين عامَي 2011 و2015، وجائحة كورونا، وفي المقابل شهد عامَا 2019 و2023 أداءً سياحياً استثنائياً، وتجاوزت الإيرادات في 2023، حاجز الخمسة مليارات دينار.

يعرض هذا الرسم البياني إجمالي عدد الزوار الأردنيين والأجانب إلى موقعَي جرش والبترا الأثريَّين خلال عامَي 2023 و2024، ومجموع الإيرادات المحصّلة من رسوم الدخول.

يواصل أبو عامود بأنّ قطاع السياحة يُشغِّل نحو 55 ألف عامل بشكل مباشر، ما يرفد الاقتصاد الوطني، كما أنّ العدد يتناسب طردياً -بحسب ما يقول- مع ارتفاع أعداد الزائرين لهذه المواقع حيث يزداد الطلب على قطاعات خدمية مباشرة كالفنادق والمطاعم ووسائل النقل، وعلى قطاعات غير مباشرة كمورّدي الأغذية، والمزارع، ومواد التنظيف، والبنية التحتية، ومواد البناء، وغيرها، ما ينعكس بدوره على تحفيز الاقتصاد المحلي.

ويفيد أبو عامود بأنّ للسياحة بُعداً اجتماعياً، فعند وجود أثر اقتصادي إيجابي تنخفض معدلات البطالة من خلال زيادة الطلب على الأيدي العاملة، ما يعزّز الاستقرار داخل المجتمعات المحلية ويوفر دخلاً منتظماً للعائلات، الذي بدوره ينعكس إيجاباً على قدرة الأسر في تأمين خدمات التعليم والرعاية الصحية.

وفي المقابل، يحذّر أبو عامود من أنّ أيّ ركود في القطاع يؤدّي إلى انعكاسات سلبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والمشكلات الاجتماعية مثل تفكّك الأسر وارتفاع نسب الطلاق، موضحاً أن الأثر الاقتصادي للسياحة لا يقتصر على الأنشطة المباشرة فحسب، بل يشمل تبعات غير مباشرة وتحفيزية تمتد لتشمل قطاعات مثل البناء إذ يزداد الطلب على مصانع الطوب، وعمال الصيانة، وفنيّي الكهرباء، ومزوّدي خدمات الإنترنت، وغيرها، بفعل التوسع في البنية الفندقية والخدمية.

بناءً على ما سبق، يؤكد أبو عامود أن التغيّرات المناخية تؤثّر على المناطق التي تعتمد على النشاط السياحي كمصدر للدخل، ما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية لحماية وإدامة النشاط السياحي، منبّهاً إلى أنّ الطبيعة أحد أبرز عناصر الجذب السياحي، من بين عوامل أخرى، لكن التغيّرات المناخية المتكررة، مثل الفيضانات، تُضعف البنية التحتية في بعض المناطق، ما يرفع مستوى المخاطر أمام المستثمرين ويعطّل مصالح المجتمعات المحلية، وتالياً تفقد هذه المواقع قدرتها على جذب السياح.

الاستجابة الحكومية

بحسب التلّ، فإنّ دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والآثار الأردنيتين تمثلان خط الدفاع الأول عن المواقع الأثرية في البلاد، لكنه يصف استجابتهما بـ"البطيئة" فيما يرى أنها "تتطلّب جهداً أكبر إذ بدأت دائرة الآثار بتقييم أضرار تغيّر المناخ بالتركيز على المواقع الكبرى مثل البترا وجرش، متجاهلةً المواقع الأخرى، برغم أنّ عدد المواقع يتجاوز 15 ألفاً، ما يستدعي اهتماماً شمولياً لا يقتصر على المواقع ذات العائد الاقتصادي كهذين الموقعين.

ويضيف: "وزارة السياحة والآثار تدعم مبادرات حماية المواقع وصيانتها عبر مشاريع محلية أو دولية، ولكن الخطوات بطيئة في دمج مفهوم التكيف مع التغيّر المناخي ضمن خطط الحفاظ على التراث وهو لا يزال في مراحله الأولى".

السعد أيضاً يرى أنّ إجراءات الحماية المطبّقة حالياً لمواجهة السيناريوهات المناخية المتطرّفة في البترا "غير كافية للحماية من التغيّرات المناخية المتطرّفة" على الرغم من تصميم بوابات تصريف السيول لتعمل على توجيه وتقليل تدفق المياه الزائدة خلال مواسم الأمطار الغزيرة بعيداً عن المواقع الحساسة، بما يساعد على منع الفيضانات التي قد تسبّب أضراراً جسيمة للموقع الأثري، ويحافظ على سلامة الهياكل الأثرية والمباني التاريخية، كما تعتمد فعالية البوابات على عوامل عدة منها كمية الأمطار المتساقطة، وقدرة البوابات على استيعاب التدفق، والصيانة الدورية للبوابات والقنوات.

ويشرح: "هذه البوابات غير قادرة وحدها على حماية معالم البترا من خطر الفيضانات. لتحقيق هذه الغاية، يلزم وجود نظام مائي متكامل يتكون من عناصر متعددة كالسدود والمصاطب والآبار بشكل يشبه النظام الذي بناه الأنباط قبل نحو 2000 سنة، ونجحوا من خلاله في تحقيق السيطرة على جريان المياه ومنع السيول الجارفة من تهديد مدينتهم، وتجميعها للاستخدام المنزلي والزراعي وتوفير احتياجات القوافل التجارية".

كما يبيّن السعد أنّ أنظمة الإنذار المبكر في البترا، تعمل على حماية الزوار والسكان من خطر الفيضانات المفاجئة من خلال استخدام أجهزة استشعار ومحطات مياه متصلة بجهاز كمبيوتر يُصدر تحذيرات صوتيةً عند اقتراب خطر الفيضان، مبرزاً وجود تحدّيات تواجه تعميم الأنظمة على كامل الموقع، ومنه التضاريس الوعرة للبترا والتكوين الجغرافي الفريد الذي يجعل تركيب وتوزيع أجهزة الاستشعار وتمديد الشبكات أمراً صعباً.

دائرة الآثار تردّ

رداً على ما سبق، يقول مدير عام دائرة الآثار العامة الأردنية، الدكتور فوزي أبو دنّة، لرصيف22، إنّ الدائرة تعتمد على الإطار الإستراتيجي الوطني للمناخ، "السياسة الوطنية للتغيّر المناخي 2022-2050"، الذي يصدر عن وزارة البيئة ويضمن دمج قضايا التراث والثقافة ضمن سياسات التكيّف الوطني، لافتاً إلى مشاركته في ورشة "دمج التراث الثقافي في سياسة المناخ في الشرق الأوسط" التي أقيمت في عمان بالتعاون مع EAMENA وPetra National Trust بهدف إنتاج "ورقة بيضاء" توصي بإجراءات مؤسسية لحماية التراث من مخاطر التغيّر المناخي.

كما يلفت أبو دنّة إلى أنّ آليات الترميم والصيانة التي تتبعها الدائرة لمعالجة الأضرار تشمل المراقبة المستمرة عبر مختبرات تحليل المواد، واستخدام مواد ترميم متوافقة، والحفاظ على أنظمة التصريف، واستخدام تقنيات تقليدية وحديثة لحقن وتقوية البنى الحجرية.

ويشير إلى وجود مبادرات محلية لإجراء صيانة وقائية أو الاستجابة السريعة للكوارث المناخية تتمثّل في مبادرات الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا "Petra National Trust" التي عملت على تقييم المخاطر المناخية للمواقع الأثرية وتطوير خطط صيانة وقائية مجتمعية، علماً أنها تأسّست عام 1989 في الأردن بهدف حماية إرث مدينة البترا الأثرية الطبيعي.

إلى ذلك، يقرّ أبو دنّة بأنّ التمويل المتوافر لحماية المواقع الأثرية المهدَّدة "لا يزال محدوداً مقارنةً بالحاجة الكبيرة لمواجهة الأضرار المتزايدة"، مبيّناً أنّ هذا التمويل يأتي من الصناديق المناخية الدولية مثل الصندوق الأخضر للمناخ "Green Climate Fund"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" وPetra National Trust.

ويؤكد أنّ أبرز التحديات المؤسسية التي تواجه دائرة الآثار العامة في مواجهة آثار التغيّر المناخي تتمثل في ضعف التنسيق بين المؤسسات، ونقص القدرات الفنية والتقنية، وغياب التمويل الكافي، و"عدم وجود آليات تنفيذية فعالة" برغم وجود سياسات إستراتيجية واضحة.

كما يوضح أنه يتم التنسيق بين دائرة الآثار العامة ووزارات البيئة والسياحة والمياه من خلال ورش عمل مشتركة ومبادرات مجتمعية مثل مبادرة Petra National Trust، مشدّداً على الحاجة إلى تفعيل التنسيق بينها بشكل أكبر من خلال خطط تكاملية شاملة.

يقرّ أبو دنّة بأنّ التمويل المتوافر لحماية المواقع الأثرية المهدَّدة "لا يزال محدوداً مقارنةً بالحاجة الكبيرة لمواجهة الأضرار المتزايدة"، مبيّناً أن هذا التمويل يأتي من الصناديق المناخية الدولية.

كذلك، ينبّه أبو دنّة إلى أنّ الأردن، وإن كان طرفاً في الاتفاقيات الدولية التي تساهم في حماية التراث مثل UNFCCC، ويشارك في مبادرات ICOMOS، واستفاد من مشروع Preserving Legacies عبر Petra National Trust، لكن استفادته لا تزال جزئيةً دون التطبيق الكامل لمبادئ الحماية العالمية.

أما عن البرامج المستقبلية لمواجهة تصاعد المخاطر المناخية، فيشير إلى أهمية إنشاء وحدات متخصّصة في التراث والمناخ، وبناء القدرات الفنية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية وتفعيل الوصول إلى التمويل المناخي الدولي، مؤكداً ضرورة دمج إجراءات التكيّف ضمن خطط التنمية السياحية والسياسات المؤسسية الوطنية.

الأردن وصدام التحديات

ترى المديرة التنفيذية لمؤسسة أوراق للإعلام البيئي، الدكتورة زينة حمدان، في حديثها إلى رصيف22، أنّ الفجوة التمويلية الكبيرة بين الالتزامات الوطنية الطموحة ضمن المساهمات المحددة وطنياً "NDCs" وبين حجم التمويل الدولي المتاح، هي أبرز التحديات التي يواجهها الأردن في مجال مكافحة تبعات التغيّر المناخي.

وتقدَّر وزارة البيئة احتياجات الأردن بأكثر من سبعة مليارات دولار لتنفيذ التزاماته حتى عام 2030، دون أن تلبّي المساعدات الدولية هذه الفجوة حتى الآن.

وعلى المستوى البشري، تشير حمدان إلى أنّ الأردن يُسجَّل نقصاً نسبياً في الكفاءات المتخصّصة بمجالات الاقتصاد المناخي، ونمذجة الكربون، والتمويل الأخضر، ما يفرض ضرورة تعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب البيئي المهني.

برغم هذا التحدّي، والحديث لا يزال لحمدان، فإنّ التغيّر المناخي يتجاوز كونه قضيةً بيئيةً ليشكّل تهديداً وجودياً يمسّ بشكل مباشر الأمن الاقتصادي والمائي، والأمن الغذائي. "في السنوات القليلة الماضية، شهدنا تطوراً ملحوظاً في كفاءة الوزارات والمؤسسات الأردنية في إدارة ملف التغيّر المناخي، فقد أطلقت وزارة البيئة عام 2022 الخطة الوطنية للتكيف مع التغيّر المناخي في الأردن والسياسة الوطنية للتغيّر المناخي في المملكة الأردنية الهاشمية (2022-2050)، اللتين تُعدّان من أوائل الإستراتيجيات الإقليمية الشاملة، وهما مطوّرَتان بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية"، تردف حمدان.

كما تتابع بأنّ التوجّه الحالي يعتمد على الربط بين المناخ وركائز التحديث الاقتصادي، الإداري، والسياسي، ما ينعكس على دور الوزارات القطاعية "كالمياه، النقل، الطاقة، والزراعة" في إدماج المناخ ضمن سياساتها، وصحيح أنّ التنسيق لا يزال بحاجة إلى تعزيز عبر إطار وطني أكثر تماسكاً، لكن هناك مؤشرات واضحةً على وجود إرادة حكومية للمأسسة والدمج، خاصةً بعد أن أصبح ملف المناخ حاضراً في خطط الوزارات المركزية والمجالس البلدية الكبرى.

وتبيّن حمدان أنّ الأردن يمتلك طاقات بشريةً واعدةً، إلا أنّ التعامل مع قضايا التغيّر المناخي يستدعي تخصّصاً أعمق وتطويراً نوعياً للمهارات في مجالات مثل اقتصاديات الكربون، وتحليل المخاطر، والتمويل الأخضر، وتقييم الأثر البيئي.

كذلك، تفيد حمدان بأنه يجري العمل على تعزيز البرامج التدريبية، وضرورة إدماج المناخ في المناهج الرسمية، ومأسسة التدريب البيئي ضمن القطاعين العام والخاص، عبر شراكات بين المجتمع المدني والجامعات الوطنية. وبالرغم من تحديات نقص المهارات، فإنّ "الإرادة السياسية والبنية المؤسسية المتوفرة تمنحان الأردن قدرةً على تجاوز التحدي من خلال الاستثمار المنهجي في رأس المال البشري"، وفق حمدان.

تلفت حمدان أيضاً إلى أن توفّر البيانات المناخية الدقيقة يُعدّ شرطاً أساسياً لوضع خطط واقعية وفعالة للتكيّف،إذ يمتلك الأردن سجلاً طويلاً في الرصد المناخي عبر دائرة الأرصاد الجوية ووزارة المياه. مع ذلك، تستدرك بأنّ المرحلة الحالية تتطلّب توسيع شبكات الرصد، وتحسين تكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية، وإنشاء بوابة مناخية وطنية مفتوحة للمعلومات، مؤكدةً أن غياب هذا التكامل يُصعّب نمذجة آثار المناخ بدقّة، ولا سيما في المناطق الهشّة بيئياً كالبادية والأغوار الشمالية، كما أنّ تطوير البنية الرقمية للمناخ يجب أن يكون أولويةً موازيةً لمشاريع التكيّف المستقبلية.

وتقول حمدان إنّ القطاعات الحيوية بدأت بإدماج التغيّر المناخي في إستراتيجياتها، إذ تشهد العاصمة عمّان توسعاً في مشاريع الحافلات الكهربائية كجزء من جهود التحول نحو نظم نقل منخفضة الكلفة، فيما تعمل وزارة الأشغال ومؤسسة الإسكان على تحديث كودات بناء خضراء تراعي التهوية الطبيعية، والعزل الحراري، وكفاءة استهلاك الطاقة.

وفي السياحة، تضيف أنّ التوجّه نحو "السياحة البيئية" والمنتجعات منخفضة الأثر في تزايد بالتوازي مع جهود حماية الغابات والمصادر المائية، وإن كانت الفجوة التنسيقية بين القطاعات لا تزال تحدياً قائماً، ما يعزّز الحاجة إلى تفعيل دور وزارة التخطيط لضمان تكاملية السياسات المناخية على المستوى الوطني.

وتختم حمدان بأنّ الأردن يتقدّم في تنفيذ التزاماته المناخية، فهو من أوائل الدول العربية التي قدّمت نسختين محدثتين من مساهماته المحددة وطنياً (NDCs)، ووضعت السياسة الوطنية للتغيّر المناخي 2022-2050، مذكّرةً بأن أبرز النجاحات تشمل ارتفاع نسبة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 29%، وإطلاق إستراتيجية تحويل النفايات إلى طاقة في مكب الغباوي، وإطلاق أول إستراتيجية صحية عربية للتكيف مع المناخ (2024–2033) بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

توصيات عاجلة

في سياق الخطوات اللازمة لتجاوز المخاطر التي تتعرّض لها المواقع الأثرية الأردنية جرّاء التغيّرات المناخية، يتّفق الخبراء الذين تواصل معهم رصيف22 على خمس توصيات يعدّونها ضروريةً وعاجلةً، هي:

أولاً: الوعي المجتمعيّ

يلفت المحافظة إلى أهمية الوعي بخطورة القضية للتعامل معها على نحو إيجابي. يقول: "نحن بحاجة ماسّة إلى نشر الوعي لدى المجتمع بموضوع التغيّر المناخي، لأنّ كل فرد في المجتمع معنيّ بالحدّ من الظاهرة والتكيّف معها، وفي حال لم يكن لدينا وعي وإيمان بوجودها، لن تكون هناك حلول تحدّ أو تُساعد على التكيّف من المشكلة".

وينبّه إلى أهمية "التوعية على مستوى المدارس والجامعات أكثر بالظاهرة وآليات التكيّف معها"، لأنه "يقع على عاتق كل أردني/ ة نشر الوعي بالطرق المتاحة كافة، وتسخير المعرفة والعلم لتوعية الناس بهذه الظاهرة ومدى خطورتها وآلية التكيّف معها، لأنه مع كل الظواهر التي نراها، لا يزال هناك أناس لا يؤمنون بوجود التغيّر المناخي".

الشرمان أيضاً يتحدّث عن ضرورة "إشراك المجتمع المحلي في حماية الموقع وتوعية الزوار بأهميته"، في حين يوصي التلّ بـ"توفّر خطط لزيادة الوعي بالمخاطر المناخية من خلال المنشورات والمواقع الإلكترونية".

ثانياً: إستراتيجية وطنية شاملة

لحماية المعالم الأثرية من المخاطر المناخية، يرى الشرمان ضرورة اتّباع "خطة شاملة تتضمّن إجراءات وقائيةً إنشائيةً، وبيئيةً، وإداريةً"، يحدّد معالمها في ترميم الشقوق والفجوات وحقن الأساسات الضعيفة، وتثبيت التربة باستخدام مواد غير ضارّة أثرياً وإضافة عوازل رطوبة خفية دون التأثير على الطابع الأثري، فضلاً عن تحسين وتصميم نظام تصريف المياه لقنوات صرف سطحية وتحت الأرض حول الموقع مع تنظيفها وصيانتها بشكل دوري لمنع الانسداد، وإزالة النباتات الضارة التي قد تؤدّي جذورها إلى تشققات في الأبنية.

ويبيّن أنّ بناء حواجز طبيعية مثل مصاطب أو جدران استنادية حول الموقع لتخفيف تدفق السيول، وإنشاء مناطق عازلة حول المعالم الأثرية، يمنع فيها البناء أو النشاط البشري أو الزراعة، وتركيب أجهزة لقياس الرطوبة والأمطار وحركة التربة لتنبيه الفرق المختصّة، مع أهمية الربط مع خرائط السيول والمخاطر المناخية، وإعداد جدول صيانة موسمية للموقع قبل مواسم الأمطار والحر.

وينصح الشرمان كذلك بأن تتضمن هذه الخطة الشاملة "قاعدة بيانات" لتسجيل الأضرار والإجراءات، وتدريب العاملين والزوار على طرق حماية الموقع في أثناء الطقس السيئ، ووضع لافتات إرشادية لمنع التلامس مع الأجزاء الحساسة في أثناء فترات الرطوبة العالية، مع أهمية التعاون مع هيئات الأرصاد الجوية والدفاع المدني لوضع سيناريوهات الطوارئ، والتواصل مع المنظمات الدولية مثل "اليونسكو أو "ICCROM، للحصول على دعم تقني ومالي.

يُجمع الخبراء الذين تواصل معهم رصيف22 على أنّ الأردن بحاجة إلى "إستراتيجية وطنية شاملة" لمواجهة التأثيرات المتعددة للتغيّرات المناخية على المواقع الأثرية، ويرسمون عماد هذه الخطة في خمس نقاط أساسية يأتي "الوعي" و"ضمان التمويل" و"الاستدامة" في مقدمتها

لا يختلف السعد مع ذلك، حيث يدعو إلى "إعادة تصميم خطة متكاملة للتكيّف المناخي لحماية الموقع من التحدّيات المتزايدة، على أن تتضمّن الخطة تحليلاً مفصّلاً لجميع أنواع المخاطر المحتملة مثل ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والعواصف الرملية وتأثيراتها، مع خطة تنفيذية تشمل إجراءات وقائيةً وتوعويةً وترميمية وإستراتيجيات تركز على التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها، وإشراك المجتمع المحلي وتعزيز التعاون الدولي".

من جهته، يشدّد المحافظة على أنّ الإستراتيجية الوطنية ينبغي أن تكون "واقعيةً، مع عدم نقل التجارب والأفكار من أوروبا وتطبيقها، لأنّ المملكة لها خصوصيتها، إذ يجب أن تكون الإستراتيجية مبنيةً على أساس خصوصية الأردن". أما التلّ، فيذهب أبعد بالتأكيد على ضرورة أن تتضمن "الإستراتيجية الوطنية الشاملة والقوية لحماية الآثار من تبعات تغيّر المناخ مشاريع صيانة وقائية".

ثالثاً: التمويل والتكنولوجيا

في حين يلفت المحافظة إلى أهمية "ضخ أموال أكثر في سياق التكيّف مع التغيّر المناخي"، يربط التلّ بين توفّر التمويل واعتماد التكنولوجيا الحديثة الناجعة في مجال حماية الآثار من تبعات التغير المناخي.

يقول التلّ: "الكثير من المواقع مثل البترا وجرش تشهد عمليات صيانة دورية لتثبيت الصخور وإزالة الرواسب والأوحال الناتجة عن السيول، لكن هناك تقنيات جديدةً ما زلنا نسمع عنها ولم نطبّقها نظراً لقلة الموارد والدعم المالي. لذا، نحتاج إلى توفّر الدعم المالي لجلب هذه التقنيات الحديثة وتوسيع هذه الأعمال بشكل منهجي".

رابعاً: التشريعات المستندة إلى العلم

وفيما ينبّه المحافظة إلى أنّ الأردن من الدول المتقدمة في سنّ القوانين والتشريعات الناظمة والخاصة بمجال البيئة والمحافظة على المصادر المائية، تكمن المشكلة، برأيه، في تفعيل القوانين والعقوبات التي تمنع الاعتداء على المصادر المائية وحرق النفايات المكشوف وغيرها من الممارسات البشرية التي تزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتالياً تفاقم تبعاتها.

كما يحثّ على أنّ أيّ تشريعات أو إستراتيجية يجب أن تبنى على أساس علمي، وهذا الأساس العلمي ينبغي أن يستند إلى البحث العلمي وهو ما يتطلّب جهداً من جميع المختصين بهذا المجال لتكثيف جهودهم كي تكون المعلومة العلمية دقيقةً والأرقام محددةً في أيدي صنّاع القرار الذين قد يساعدونا على التكيّف مع الظاهرة بأرقام مبنية على أساس دقيق لا على توقّعات من وحي الخيال، كما يجب أن يكون هناك المزيد من الأبحاث حول الأردن تحديداً وخصوصية الموارد المحدودة فيه.

خامساً: الاستدامة

يشدّد التلّ على أهمية أن يتسّم العمل على تعميم خطط حماية المواقع الأثرية من أضرار التغيّر المناخي بـ"الاستدامة"، التي يرى "أننا نفقدها بالنظر إليها دون أي إجراء فعلي قوي أو حلول لتلك الأضرار".

السعد أيضاً يلفت إلى أهمية الاستدامة حيث يقول إنّ "التهديدات المحتملة إلى جانب الفيضانات تشمل الانهيارات الصخرية والحرائق، ما يتطلّب أنظمة إنذار متعدّدة المخاطر، وتعميم الأنظمة على كامل الموقع موارد إضافية لتغطية التكاليف المتعلّقة بالتركيب والصيانة والتشغيل، مع ضمان استدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل من خلال الصيانة الدورية وتحديث التكنولوجيا".

تعزيز صمود موقع جرش

أما في ما يخصّ "جرش" على وجه التحديد، فيؤكد الشرمان أنه "لتعزيز صمود موقع جرش الأثري، يجب تشخيص المخاطر المناخية الخاصة بالموقع كآثار الأمطار الغزيرة والسيول وقياس الرطوبة النسبية وتأثيرها على الأحجار والمنشآت، وتحديد نقاط الضعف مثل ميلان الأعمدة، وتشققات البوابة الجنوبية، أو هبوط الأرضيات في المسرح، مع التوثيق الرقمي والتصوير الثلاثي الأبعاد (3D scanning) للموقع لتوثيق حالته قبل أي حدث مناخي وبعده".

ويوضح الشرمان أنّ التوثيق الرقمي والرصد المستمرّين من أهم الإجراءات لضمان الصمود، وذلك من خلال استخدام المسح الليزري الثلاثي الأبعاد "LiDAR" والاستشعار عن بعد لرصد التغيّرات الدقيقة في بنية الأعمدة والمباني، وتركيب مجسات لرصد حركة التربة ودرجات الحرارة ومستوى الرطوبة بشكل مستمر، مع ضرورة وضع خطة إدارة مستدامة تشمل دمج إدارة التغيّر المناخي ضمن خطة الصيانة الدورية للموقع، وبروتوكولات تدخل سريع في حال حدوث أمطار أو فيضانات مفاجئة، وإشراك المجتمع المحلي في حماية الموقع وتوعية الزوار بأهميته.

كما يلفت إلى أنه يمكن للأردن الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا الصدّد، ضارباً مثالاً موقع بومبي في إيطاليا حيث أعيد تصميم نظام التصريف المتكامل لحماية المدينة من السيول، ودمج أنظمة استشعار ذكية تراقب استقرار الجدران والتربة، مع استخدام تقنيات الترميم الحديثة التي تحاكي المواد الأصلية وتقاوم المناخ، وهو ما يمكن أن يحاكي تحديث البنية التحتية دون المساس بالأصالة التاريخية لجرش.

ويختم بالدعوة إلى تحسين البنية التحتية في "جرش"، وتوظيف التكنولوجيا في أعمال الصيانة والترميم، وإشراك المجتمع المحلي، وعقد شراكات مع اليونسكو، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (إيكوموس) ومراكز الترميم العالمية.

أُنجز هذا التقرير كجزء من مشروع التخرج للدفعة الأولى من دبلوم صحافة المناخ، تحت إشراف "مدرسة المناخ"، وبالشراكة مع "شبكة الصحفيين الدوليين" و"مؤسسة غرينبيس".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.