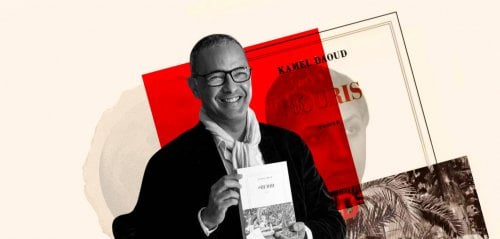

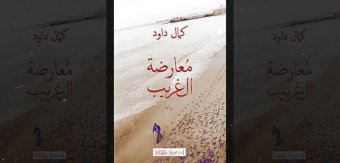

يعلن الرّاوي ذاتيّ السرد في "معارضة الغريب" (2013) للجزائري كمال داود أنّه سيستعير لغة المستعمِر ليكتب بها، "ليبني بها منزلًا له، لغة له"، تماماً مثلما فعل أبناء بلده في بناء منازلهم، بعد الاستقلال، بحجارة منازل المستوطنين. هو التفكيك مُعلناً منذ البدء! وهو مطلع مدهش وصادم في تعبيره عن المرارة، وعن الغاية من الكتابة التي تُفصح عن مشروعها أيضاً. والروائي، وهو يكتب، يجيب عن سؤال: لِمَ يكتب؟ ولمن؟ بصوت الراوي الذي يمثّل رؤية الروائي. هذا ما يتبيّته القارئ في أقل تقدير، معتمداً -لتأكيد ظنونه- على اختيار عنوان واضح في أنّ مشروع الرواية هذه ما هو إلا معارضة أدبية لرواية "الغريب" (1942) ذائعة الصيت للفرنسي ألبير كامو.

تحقّق مشروع الكتابة، وبات النصّ بين أيدينا. إنّما قبل معارضة النصّين بكشف التقاطعات وبعض نقاط الاختلاف والائتلاف، نسجّل أصالة رواية كامو بحكم الأسبقية -وبطلها مورسو (Meursault)- وزمن وجود داود اللاحق وظهور عمله بعد التحرير ونيل الاستقلال. كامو، بوصفه فرنسياً، لا يخرج من دائرة المستعمر في وجدان الجزائري. وهذه إشارة تقودنا إلى ترسيخ عمل داود ضمن أعمال "ما بعد الكولونياليّة"، وتدفعنا إلى البحث في اصطلاحات هذه النظرية إلى جانب التفكيكيّة كمنهج قرائي يسعفنا في الحفر والمقارنة لبناء نصّ ثالث من حجارة عمارتَي المستعمِر والمستعمَر على حدّ سواء.

المعارضات الأدبية قديمة في بنائها على نصّ أصلي باستخدامها عناصره وأدواته، مع الحرص على جَودة العمل وبراعته وقدرته على المنافسة والتفوّق على النموذج المُحاكى. فالتناصّ والإبداع يحكمان المعارضة. ونص "مورسو، تحقيق مضاد" كما في الأصل الفرنسي قبل التعريب، في تناصّه مع العمل الأوّل "الغريب"، استجواب وتعرية من دون إلغائه ليحلّ محلّه.

التسمية والحضور... من الهامش إلى المتن

في رواية "الغريب"، كما يعقّب راوي المعارضة المدعو هارون، ثمة قتيلان، مع إغفال اسم أحدِهما بقصديّةٍ لا تخفى عليه؛ فيدينها. مَن ذُكر اسمه بينهما كان يُجيد فنّ السرد، فنجح في التعتيم على جريمته، وذلك من خلال دفتر يوميات تركه في زنزانته وفق ادّعاء الراوي. أمّا الثاني فهو أمّي بائس، "العربي". بطل كامو حمل إذاً، اسم "مورسو" وذاعت شهرته. أما القتيل فهو "العربي" وحسب، "مرّ مرور الكرام على غفلة من زمن لم يدوّن اسمه"، بل حمل "اسم حادث". وهذا قتل معنوي مضاف إلى الواقعي، وهو الأشد إيلامًا في نفس هارون، شقيق القتيل.

يعلن الرّاوي ذاتيّ السرد في "معارضة الغريب" للجزائري كمال داود أنّه سيستعير لغة المستعمِر ليكتب بها، "ليبني بها منزلاً له، لغة له"، تماماً مثلما فعل أبناء بلده في بناء منازلهم بعد الاستقلال

فالقضيّة الأكثر بروزاً هي قضية تعيين اسم إزاء هذا التهميش والمحو. لذا يقترح هارون، ساخراً، التماهي مع روبنسون كروزو (في رواية لدانيال ديفو تحمل اسم بطلها)، البطل المنعزل في جزيرة، حين سمّى خادمه باسم أحد أيام الأسبوع "جمعة"، ليكون بالتالي اسم أخيه، موافقاً لتوقيت موته، آونةً من النهار. فليكن إذًا، "الثانية بعد الظهر". أراد الأخ أن يبعث أخاه بالتسمية أولاً، وكتابة سيرة حياته ثانياً. وإذ يحزنه أن يكون قد عاش ساعتين في الرواية، وظلّ ميتاً طوال سبعين عاماً -ويعني بذلك منذ صدور "الغريب"- يعيد الكتابة من اليمين إلى اليسار، من الاتصال إلى الانفصال، ومن الحياة إلى الموت: حياة أمّه -فأمه ما زالت حيّة في ردّه على موت أم مورسو في الجملة الافتتاحيّة- وحياة أخيه، متتبّعاً خطواته في أزقة مدينة الجزائر وصولاً إلى الشاطئ حيث أردته رصاصة لتتبعها أربع أُخَر.

ذلك العربي، كان اسمه موسى. وإطلاق اسم على ميت هو إثبات نسب وتاريخ وهويّة، وتغذية وجدان وذاكرة بترديد الاسم. لكن ما فعله هارون هو إطلاق اسم موسى على كل من صادفهم جميعاً، من النادل في الحانة، إلى الزائر، وعلى أيّ شاب تتمثل فيه صورة أخيه. وعلى الرغم من تماثل حالتَي توحيد الاسم وإغفاله، تعميمه أو شطبه، في التعمية وفقدان التمايز والاختلاف، فثمة محاولة تُسجّل لهارون في رفع اسم موسى إلى مرتبة القداسة، بإعادته إلى الأصل والمركز في دائرة الضوء، وكلّ ما دونه يتناسل منه. ليس هذا الإجراء بغير ذي قيمة، فقد لفت إلى مسألة التسمية الفيلسوفُ الألماني مارتن هيدغر في كتاب "إنشاد المنادى" (تلخيص وترجمة بسّام حجّار، 1994). وقبله بزمن بعيد ترك لنا المصريون القدماء تحفة "كتاب الموتى" أو "كتاب النهار".

يجيب هيدغر عن سؤال: ماذا تعني التسمية؟ بالقول إنّها ليست توزيع نعوت أو استخدام كلمات. أن تسمّي يعني أن تنادي بالاسم. فالتسمية نداء ودعوة. والنداء يجعل مناداه أقرب إليه، ويستدعي حضور الأشياء. لكن هذا القرب لا يجعل المنادى حاضرًا في دائرة الحاضر والطمأنينة. باختصار، إنّ النداء يدعو إلى القرب من دون أن ينتزع مناداه من البُعد. هذا التعريف ينسجم مع صيغة النداء في باب علم المعاني البلاغي العربي، بدلالة طلب إقبال المنادى، مضاف إليها البُعد الأنطولوجي الهيدغري.

أمّا ما جاء في "كتاب الموتى"، فيُقتبس منه في تصدير فيلم "المومياء" (إخراج شادي عبد السلام، 1969) ما يأتي: "لك الخشوع يا ربّ الضياع، أنت من تسكن في قلب البيت الكبير.. جئت لك روحاً طاهراً. فهَب لي فمًا أتكلّم به عندك، وأسرِع لي بقلبي يوم تتثاقل السحب ويتكاثف الظلام. أعطني اسمي في البيت الكبير، وأعِد إلى الذاكرة اسمي يوم تُحصى السنين". وتوضّح إحدى الشخصيات الممثلة أنّ "ترديد هذه البَرديّة يعيد إلى الميت القدرة على أن يتذكّر اسمه. فأيّ روح بلا اسم تهيم في عناء دائم؛ فضياع الاسم يساوي ضياع الشخصية".

المعارضة- الاحتجاج

تحاكي رواية "معارضة الغريب" بنية "الغريب" محاكاةً معكوسة من حيث ثنائيّة الحياة والموت، أو الحضور والغياب، ليحصل التلاقي لاحقًا في مسار القتل والسجن، فالمحاكمة الهزلية، وفي طرح أسئلة الوجود والإيمان. وعلى الرغم من أن رواية كمال داود جاءت احتجاجًا على تغييب قتيل عربي إزاء حضور ساطع لقاتل فرنسي في مساحة النص، فقد جرت المعارضة مجرى المطارحة أيضًا لما حملته، على لسان الراوي، من مودة وإعجاب ببطل كامو. وفي الواقع لم يكتفِ داود بمعارضة "الغريب"، بل إنه استلهم رواية "السقطة" للروائي نفسه، معتمدًا أسلوب الاعتراف والمحاكمة نفسه في بوح هارون في حانة أمام طالب جامعي يحقّق في جريمة قتل موسى. هذه صيغة سرد تمكّن من استخدام ضمير المخاطب "أنت"، ولا ترفع الاعتراف إلى منزلة الحوار، لغياب صوت المَروي له.

الإعجاب بكامو ينسحب أيضاً على شخصية تناولها هذا الأخير في مقالته المطوّلة "أسطورة سيزيف". وقد أجاد هارون لعبة التماهيات وتقمّص الأدوار في تناصاتها مع أكثر من سرديّة. فوضعية هارون مماثلة لوضعية سيزيف من حيث عيشه حياة معطَّلة بانتظار الانتقام. كما أنّ حياة الغريب (مورسو) متوافقة بصورة مدهشة مع حياته، في علاقة كلّ منهما المأزومة مع الأم، والموت، والحبّ، بتحديدها "مراكز جذب" في العالم. وقد أشار هارون إلى حضور مورسو طيفاً دائماً في الحانة، كأنما هو قرينه "الأصم الأبكم" مطلقاً عليه لقب "طيف القنينة"، في إشارة منه إلى انطلاق التخيّلات بتأثير الخمرة.

تحاكي رواية "معارضة الغريب" بنية "الغريب"، محاكاةً معكوسة من حيث ثنائيّة الحياة والموت، أو الحضور والغياب، ليحصل التلاقي لاحقاً في مسار القتل والسجن، فالمحاكمة الهزلية، وفي طرح أسئلة الوجود والإيمان

ذهب الخطاب الروائي عميقاً، في مراجعة تاريخيّة، إلى سرديات دينيّة تعيد إنتاج علاقة الأخوين. فهارون التاريخي أوكلت إليه مهمّة التحدّث باسم أخيه موسى ثقيل اللسان. وهارون التخييلي يبعث أخاه بسرد حكايته والانتقام له. كما تستعيد قصة الأخوين قايين وهابيل في الاحتجاج، أمام الأم -بحكم غياب الأب- وليس أمام الله. ليعلن هارون، بوصفه مرآة للشخصيتين التاريخيّتين (هارون وقايين)، مأساته في ما حكم عليه من تيه وشعور بالذنب، ليس لأنه قتل أخاه، بل لأنه صار "الساهر على جسد آخر"، في إحالة جليّة إلى احتجاج قايين في سؤاله: "هل أنا حارس لأخي؟" (تكوين 9:4). فيمنّي نفسه بقتل جثة أخيه وذكراه كي يستعيد حنان أمه، ويتصالح مع جسده ويتمكّن من العيش والحبّ. وفي الواقع إن الأخ الميت -في مرآة معكوسة- هو من أدى دور قايين في قتل هارون الذي بات جسده "أثر ميت".

إيجاز مهين... حين يصبح الاسم معادلًا لوطن

واقعة القتل في الروايتين عبثيّة؛ كلّ من مورسو وهارون قاتل. الأول قتل عربياً في الوقت الخطأ حين كانت الشمس تلهب رأسه وتعمي عينيه، وجاءت محاكمته لأسباب أخرى، بتهمة انعدام الإحساس حين دفن أمه بغير أسف أو حزن. والثاني قتل فرنسياً انتقاماً بغير إغفال اسم الضحية (جوزيف)، إنما التوقيت كان خاطئاً، إذ حصل بعد الاستقلال وليس إبّان المقاومة للتحرير، فجاءت محاكمته على "عدم احترام القواعد". في تأويل التاريخ مساءلة للزمن الحاضر، ومنح الرواية امتداداً زمنياً ومكانياً وبعداً إنسانياً أرحب. لا سيما حين يرى هارون أن قصته هي قصة قايين وهابيل، لكن في نهاية العالم لا في بداياته. وأنها ليست قصة صفح أو ثأر، بل لعنة وفخ.

غير أنّ الجمل الختامية تفسح المجال لقراءة أخرى، في شبه تطابقها بين هارون ومورسو كلّ في سجنه، بانتظار يوم تنفيذ حكم الإعدام في حقّهما مع تصوّرهما حضوراً كبيراً لمتفرّجين يستقبلونهما بهتافات الكراهية والحقد. أليس هذا الاعتراف إدانة للقتل العبثي للآخر؟ فثمة احتماليّة في تعمّد كامو أن يترك ثغرة في إظهاره التهميش وتبيان أثره السلبي؛ ليأتي من يبعث شخصيّة "العربي" قائلاً: "انطق يا موسى"! ولعلّ كاتباً آخر يأتي ليحيي مورسو، فيردّد مقولته الشهيرة "الحياة تستحقّ أن تعاش"، لكن مع تكملة "حياتي وحياة موسى معاً"!

في المجمل، لا يسعنا إلا القول إنّ داود قد عمد إلى تفكيك بنية ثقافية -لغة ومضموناً- تكرّس السطوة والعلاقات غير المتكافئة بين "أنا وآخر" أو "نحن وهم"، وإلى تحرير مجتمعه من شيفرة الهيمنة، و"الإيجاز المهين" في المتخيّل السرديّ، وإن تخلّص من الاستعمار العسكري. فهل الواقعة حادثة قتل فرد أم وطن؟ وهل جاء تغييب هوية القتيل بمعزل عن تغييب تاريخ شعب وآلامه؟ ليس القاتل في وجدان الجزائريين "روميّاً" وحسب، بل إنه يمثّل "كل المستوطنين الذين سمنوا بعد الكثير من المواسم المسلوبة". فقد أراد إحقاق "عدالة التوازنات" لا عدالة المحاكم، عدالة وطن قُتل أهله من "السأم وضربات الشمس". موسى الذي "صار في المخيّلة بطلًا مخلّصًا تُنتَظر عودته"، جاء إلى دائرة الشمس، ليحتلّ المركز في متن رواية أعطته حضورًا حين منحته اسماً.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.