لم يتوانَ نظام الأسد، منذ نصف قرن، عن تنفيذ سياساته الهادفة إلى قولبة الناس وتأهيلهم في مختلف نواحي الحياة، فتحولت الأفكار إلى معلّبات توضع على الرفوف، معروفة مكوناتها مسبقاً.

وليس سرّاً أنه أفرغ المشهد السياسي من أيّ تعددية حقيقية، حيث تحولت الأحزاب إلى انعكاس شكلي لحزب البعث الحاكم، كما قوّض النظام العملية التربوية والتعليمية لتكريس فكر أحادي بعيد عن الإبداع والنقد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد دفع العموم إلى الانشغال الدائم بتأمين لقمة العيش، محولاً الاحتياجات الأساسية من بديهيات إلى أزمات يومية طاحنة.

كما جرّد الصحافة من دورها في نقل هموم الناس وأسئلتهم، موجهاً إياها نحو تمجيد "القائد الخالد" وتعظيم إنجازاته، حتى بعد وفاته، عبر مشاهد النحيب والاستعراض الإعلامي، ولعلّ الأمثلة الأوضح على الصحف التي كانت تروّج للرواية الرسمية وتدافع عنها بشدّة: جريدة تشرين، وجريدة البعث. وشكّلت هذه المطبوعات أذرعاً إعلاميةً للنظام، تنشر خطاب السلطة وتغفل معاناة الناس وهمومهم.

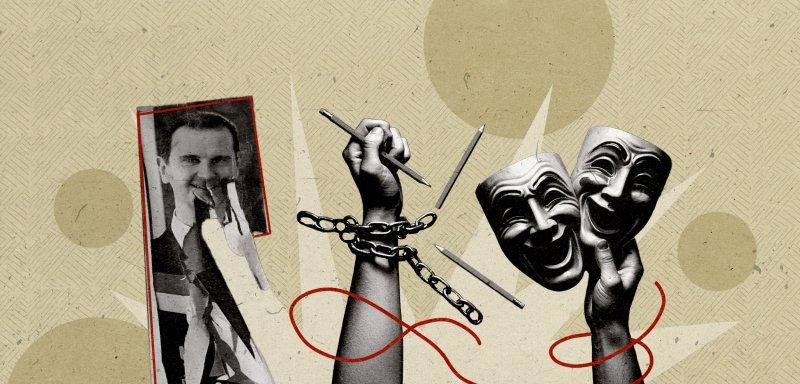

تعليب الفن

من أبرز السياسات التي أرسى دعائمها الأسد الأب وورثها عنه الابن، تلك التي طالت الفن والأدب حيث سعى النظام إلى تحويلهما إلى أدوات لبسط سطوته لإنتاج مجتمع موجّه ينطق بلسان السلطة ويدافع عنها، مكرّساً بذلك فكرة القائد الإله.

كما عمل على خلق قطيعة عضوية بين الفن والأدب من جهة، والشارع من جهة أخرى، حتى بات يُنظر إليهما كوسائل للتسلية والترفيه فحسب، أو كمساحات تحتكرها عملياً فئة محددة من المثقفين والنخبويين الذين انفصلوا عن واقع المجتمع.

يُعتبر الفن والأدب من أقوى الأدوات في تشكيل الوعي البشري، إذ يمكن أن يكونا وسيلةً للتحرر وتوسيع آفاق التفكير، أو أن يصبحا في المقابل أداةً لفرض أنماط ثقافية وسياسية تخدم مصالح السلطات والممولين، وتضيّق الأفق العام.

استثمر نظام الأسد الفن والأدب كأدوات دعائية لترسيخ صورة "القائد الإله"، فحوّل المثقفين إلى أبواق تُنفس عن غضب الشارع، تحت مظلة حرية تعبير شكلية، بينما مارس إقصاءً ممنهجاً ضد الأصوات النقدية، بالتهميش أو التهجير أو السجن، ما جعل الإبداع رهينة لرضى السلطة الأمنية

وعلى مرّ التاريخ ستُخدم الفن لتعزيز الأيديولوجيات وتكريس السلطة، لكنه كان في أحيان أخرى أداةً لمقاومتها.

انطلاقاً من فهمه العميق لوظيفة الفن في التأثير على الوعي الجمعي، سعى نظام الأسد منذ لحظة استلامه الحكم، إلى جرّ الفنانين والكتّاب إلى خدمته، مستخدماً إياهم كمنبر للتنفيس عن الشارع خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، ووسيلة لترسيخ مفهوم حرية التعبير والنقد الوهمي الذي روّج له.

وفي المقابل، عمد إلى إقصاء بعض الأصوات الفنية أو الأدبية التي كانت لا تحظى برضا القائد وأجهزته الأمنية عبر التهميش أو التهجير أو حتى الاعتقال، كما حدث مع العديد من الفنانين والكتّاب الذين تم استبعادهم من المشهد الثقافي، مثل سعد الله ونوس، الذي عانى من التهميش والتهديد بسبب مواقفه النقدية والفنية التي لا تتماشى مع أجندة النظام.

سياسة الأسد في مجال الفن والأدب

لم يكن الهدف من سياسات النظام دعم الإنتاج الثقافي، بل التحكم في حدوده ورسم معالمه، حيث سُمح بالنقد لكن ضمن إطار يخدم السلطة، دون المساس بـ"الثنائي المحرّم" الذي وضعه الأسد: السياسة والقائد الإله.

فرضت هذه السياسة قيوداً صارمةً على الأدباء والفنانين، فمُنع أي إنتاج فكري لا ينسجم مع الخطوط الحمراء للنظام من النشر، إلا بموافقة أمنية تحدد مدى "مقبوليته".

ودفعت هذه القيود العديد من الأدباء السوريين إلى مغادرة البلاد بحثاً عن منبر حرّ لكلماتهم، فيما اختار آخرون البقاء، ليجدوا أنفسهم محاصرين بشبح الاعتقال، والتهديد، والإقصاء، وأصبحت كتاباتهم مجرد أوراق مطبوعة مكدّسة بين الرفوف، مسجونة داخل هذا السجن الكبير، تماماً كما هو حال كُتّابها. من بين هؤلاء الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا بسبب هذه القيود: فرج بيرقدار وسمر يزبك، والعديد من الفنانين منهم: ريم علي، لويز عبد الكريم، فارس الحلو.

بالتزامن مع ذلك، شهدت المكتبات العامة ودور النشر تضييقاً ممنهجاً، ومع وصول الأسد الابن إلى الحكم، تفاقمت الأزمة حتى غاب الأدب السوري عن الساحة العالمية، وانخفض عدد الكتّاب بشكل ملحوظ، بينما اضطر آخرون إلى تغيير مسارهم المهني بحثاً عن مصدر رزق يضمن لهم البقاء.

أُعيد تشكيل المؤسسات الفنية لتكون أذرعاً أمنية، مثل نقابة الفنانين والمراكز الثقافية، وتحوّلت دمشق إلى المركز الوحيد للثقافة، ما زاد من عزلة الفنون، لتصبح ترفاً للنخب لا أداة وعي.

في النهاية، لم تعد الكتابة أولويةً، لا للمجتمع فحسب بل للكتّاب أنفسهم، بعدما شعر البعض أنّ معارضتهم النظام حتى من خلال أعمالهم لم تعد تتجاوز الحدود التي رسمها لهم. وكأنّ كل فعل معارض بات في جوهره تكريساً لمفهوم الأسد عن النقد والسلطة والمجتمع لا أكثر ولا أقل.

الفن بين التوجيه والتضليل

لم يقتصر تقييد حرية التعبير على الأدباء والفنانين فحسب، بل امتد أيضاً ليشمل تغييب أدب النساء، مقارنةً بما كانت عليه الأمور في مرحلة ما قبل البعث.

"انتشرت في سوريا في القرن التاسع عشر الصالونات الثقافية والأدبية، وكانت حينها الأديبات السوريات في ذروة النشاط الثقافي. ومع بداية تسعينيات القرن الماضي، حاولت كاتبات سوريات إعادة إحياء هذه الصالونات، مثل الكاتبة ملاحة الخاني عن طريق صالون "أرابيسك"، بالإضافة إلى صالون حنان نجمي الثقافي" (من كتاب "سوريا الأخرى… صناعة الفن المعارض"، للكاتبة ميريام كوك).

لم يقتصر نهج النظام السوري على التحكم في الأدب والفن عموماً، بل عمد أيضاً إلى تحجيم دور المرأة في المشهد الأدبي، مستبدلاً ذلك بصناعة صورة نمطية مشوهة للنساء السوريات من خلال الأعمال التلفزيونية التي عُرفت تحت مسمى "البيئة الشامية"، مثل "باب الحارة"، ولا يختلف الأمر كثيراً في العروض المسرحية والسينمائية، حيث سعت تلك السياسات إلى توجيه الفن ليكون وسيلةً للتنفيس عن غضب الشارع خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن ضمن حدود المحرّمات ذاتها.

فقد كان مسموحاً انتقاد ضابط مخابرات فاسد أو رئيس مؤسسة مرتشٍ، أو موظف يمارس الفساد، كما في مسلسلات مثل "مرايا" و"بقعة ضوء" و"يوميات مدير عام" و"الولادة من الخاصرة"، ولكن دون الاقتراب من جوهر المشكلة: النظام نفسه.

هذه الإستراتيجية سعت إلى ترسيخ فكرة أنّ الخلل ليس في رأس السلطة، بل في "بعض الأشخاص الفاسدين"، وهي الفكرة ذاتها التي باتت شعاراً غير رسمي يتداوله أنصار النظام: "هو منيح بس اللي حواليه عرصات".

كان هذا النوع من العروض يُستغلّ رسمياً من قبل النظام ليبدو وكأنه يمنح هامشاً من الحرية، بينما كان في الحقيقة مجرد حرية موجّهة تخدم السلطة أكثر مما تُهددها. أما الأعمال الهزلية التي قدّمها همام حوت، في عهد الأسد الابن، فقد كانت مثالًا آخر على التوظيف السلطوي للفن، حيث استخدمت الكوميديا السياسية لامتصاص الغضب الشعبي، لكن دون أن تقترب أبداً من مساءلة السلطة الحقيقية.

قمع ممنهج وأدوات للهيمنة

لم يكتفِ النظام السوري بتوجيه الفن والأدب وفق مصالحه، بل سعى أيضاً إلى طمس أدب السجون بالكامل، وحارب بشراسة الكتّاب الذين وثّقوا تجاربهم داخل المعتقلات، تلك المسالخ الأمنية التي لم تكن مجرّد أماكن للاعتقال، بل مصانع لإنتاج الألم والقمع.

كل من كتب عن تجربة الاعتقال أو حاول فضح ممارسات الأجهزة الأمنية وجد نفسه في مواجهة السجن الأكبر: سوريا بأكملها. لقد أصبحت الأرض السورية سجناً مفتوحاً، حيث يمشي الناس فوق طرقات معبّدة برؤوس المعتقلين وصرخات الموت والتعذيب.

لم يكن هناك فرق جوهري بين سياسات الأسد الأب والابن، بل على العكس بلغت السيطرة على المجال الثقافي والفني ذروتها في عهد الأسد الابن، حين تحوّلت المؤسسات الثقافية إلى أدوات بعثية محضة، خاضعة بالكامل لرقابة الأجهزة الأمنية.

فقد تمت إعادة هيكلة النقابات والمؤسسات الفنية بحيث أصبح القائمون عليها أشخاصاً على صلة وثيقة بالأجهزة الأمنية، مثل نقابة الفنانين ومديرية المسارح والمعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى المراكز الثقافية التي حملت أسماء مثل "دار الأسد للثقافة والفنون" و"مكتبة الأسد"، تكريساً لسلطته وإلغاءً للرموز الفنية والأدبية السورية المستقلة.

هذا التمركز السلطوي للفن لم يقتصر على المؤسسات فقط، بل امتد إلى جغرافيا البلد. إذ تم حصر الفنون والثقافة في العاصمة دمشق، ما زاد من عزلتها عن المجتمعات الريفية وبقية المحافظات، وأدى إلى تراجع دور الفن في حياة الناس. كما تم إقصاء الفنون من المناهج التعليمية، ما زاد من الشرخ بين المجتمع والفن ورسّخ فكرة أنّ الفن ترف للنخب وليس جزءاً أساسياً من الوعي العام.

كل هذه السياسات كانت تهدف إلى خلق مجتمع ينطق بلسان السلطة حتى في معارضته لها، حيث أصبح النقد الفني المعارض جزءاً من النقد الموجّه الذي يسمح به النظام، دون المساس بجوهر السلطة.

وقد تجلّى خوف الأسد من الدور الحقيقي للفن والأدب بشكل أوضح مع انطلاق الثورة السورية، فلم يقتصر القمع على الناشطين السياسيين فقط، بل شمل أيضاً الفنانين والمثقفين. فقد لاحق النظام السوري المنشدين الثوريين، وسعى إلى تشويه صورتهم في الإعلام، كما هجّر مي سكاف، واعتقل ذكي كورديلو، وفصل الفنانين المعارضين من نقابة الفنانين، وأطلق حملات تشهير وتهديد طالت كل من تجرّأ على معارضة النظام عبر الفن أو الأدب.

رغم سقوط النظام، لم يزدهر الفن الحر؛ إذ حلّت رقابة الممولين مكان رقابة البعث، ما أدى إلى استبدال الخطوط الحمراء بأجندات خارجية تحد من حرية التعبير، وتحوّل الإنتاج الفني إلى محاولة لإرضاء المنظمات المانحة بدلاً من التعبير عن واقع الداخل السوري، ما يطرح تساؤلات عن شكل الاستبداد الجديد

هذه الإجراءات التعسفية لم تكن سوى دليل إضافي على حالة الذعر التي يعيشها النظام أمام قوة الكلمة والصورة، وسعيه الحثيث للسيطرة على أي تعبير يمكن أن يهدد استمراريتهِ.

بين الاستبداد والحرية

رأى أرسطو أنّ الفن ليس مجرد نقل للواقع، بل هو إعادة تشكيل له بطريقة تساعد الإنسان على الفهم والتأمل. واعتبر أنّ الفن يقوم على المحاكاة (Mimesis)، لكنه لا يقتصر على التقليد الحرفي، بل يسعى إلى التعبير عن الحقيقة الأعمق للحياة.

لحظة سقوط النظام مثّلت نقطة تحول مهمة؛ فهل ستكون بداية الانفتاح لبناء نظام ديمقراطي حر؟ أم أننا سنقع في الفخ ذاته، حيث يُعاد تعليب الإنسان بقيم جديدة تفرضها سلطة أخرى؟ يكمن التحدي في تجاوز الأطر الفكرية المعلبة التي تعزز الأحادية الفكرية وتقيّد الإبداع. اليوم يواجه الفنانون سياسات سلطويةً ورقابيةً أخرى، فَالتعليب الثقافي لا يزال قائماً، وإن تغيّرت أدواته.

فبدلاً من رقابة البعث، ظهرت رقابة التمويل الخارجي، الذي يحاول فرض أجنداته الخاصة وتعزيز أفكار محددة وفق قوالب تُرضي المانحين، ما قد يؤدي إلى تحويل العروض الفنية إلى مجرد استجرار لهذه الأفكار، فتصبح انعكاساً لرغبات الخارج أكثر من تعبيرها عن واقع الداخل. بالأمس، كنا محكومين بخطوط السلطة الحمراء، واليوم قد نجد أنفسنا مقيّدين بما يراه المموّل مناسباً لنا.

أمام الدولة المستقبلية في سوريا تحديات كبيرة على مستوى السياسات الفنية والثقافية؛ فإما أن تستمر بسياسة الأسد ولكن بصياغات جديدة، ما يعني استمرار تعليب المجتمع والفنانين والأدباء، أو أن تسعى إلى رسم سياسات فنية حقيقية تعيد توطيد العلاقة بين الفن والمجتمع، وتخلق ثقافةً فنيةً اجتماعيةً تعبّر عن الواقع وتساهم في بناء الدولة المدنية والمجتمع المنشود.

يقول الكاتب السوري المعارض، ممدوح عدوان (كتاب: "سورية الأخرى: صناعة الفن المعارض" لميريام كوك): "لا يكفي أن نصف زنزانة السجن، لا بدّ من أن نقدّم عن كثب مشهد انكسار الروح، ولا يكفي أن نصف آلة الطغيان، بل لا بدّ من أن نرفع الغطاء عن تقنية الطغيان كي نكتسب القدرة على مقاومتها ونحوّل إحباطنا إلى تفاؤل".

اليوم أمام الفنانين والأدباء مسؤولية كبيرة، فالفن في هذه المرحلة يمكن أن يكون علاجاً للمشكلات الاجتماعية والإنسانية والنفسية، وليس فقط وسيلةً للترفيه والتسلية. كذلك من الضروري أن يتجاوز الفنانون والأدباء مجرد توثيق المآسي. صحيح أن الاعتقال والسجون والمجازر تحتاج إلى توثيق فني، لكن من المهم أيضاً منح أنفسنا مسافةً زمنيةً كافيةً لفهم السياق بشكل أعمق حتى لا يكون الفن مجرد استجابة عاطفية بل عملاً نقدياً يحمل رؤيةً حقيقيةً.

توثيق الفظائع مثل سجن صيدنايا أو الضربات الكيميائية، يحتاج إلى جمع الشهادات واستيعاب الحقائق، بما يسمح بمراجعة هذه الحقبة بكامل تفاصيلها وتقييمها ومحاكمتها، حتى نصل إلى إنتاج أعمال تحترم تعقيد الحدث بدلاً من اختزاله في صورة بسيطة.

فهل يمكن بناء مجتمع سليم دون إفساح المجال أمام الفن ليكون حرّاً بلا رقابة سلطوية أو إملاءات تمويلية؟ الفنّ الحرّ قادر على تحريك العقل النقدي وخلق ذاكرة إنسانية تعبّر عن الماضي، وتساعد في فهم الحاضر والتأسيس لمستقبل مختلف.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.