لقد اعتدنا –نحن الذين نعيش في بلدان الفقر الفاجر- رؤية الأشخاص الذين يعتاشون على ما تمنّ به حاويات القمامة عليهم من بقايا طعام أو قطع ملابس، هنا يمكنك أن تتخيل عزيزي القارئ كيف يمكن لطفلٍ نسي تناول طعامه في المدرسة فقام برميه في القمامة، أن يتحول لمانحٍ كريمٍ، قدّم وجبة شهية لشخصٍ جائعٍ أو ربما لأسرة جائعة، وأن تُنقذ تخمة أحدهم من سندويشة "شاورما دبل" طفلاً من فقر الدم، بعد أن رمى آخر لقمتين في حاوية أحد مطاعم الوجبات السريعة، لينقضّ عليها، مُدخلاً رأسه ويديه في عمق الحاوية، فيما تلعب قدماه شبه حافيتين في الهواء، كأنهما دعاءٌ مقلوبٌ بالأرجل، بدل الأيدي المشغولة بالبحث عن بقايا عيشها.

هنا، في هذا البلد التعيس، حيث تتحوّل بقايا الطعام الفاسد، أو الزائد، أو الملوث، أو الكريه، أو المحترق، إلى وجبة فاخرة في عيني جائع، يجلس أمام حاوية رزقه، وهو يقلّب في رأسه بين الوجبات التي قد يلتقي بها بين الأكياس والعلب التالفة، ليحظَى بلقمة مُختبئة في زاوية منسيةٍ من علبة لبنة.

لكن ماذا لو كان الأمر أعقد من كونه كيس نايلون تُخرجه من بيتك كل يوم لتودعه في الحاوية أو في مكانٍ آخر؟ ماذا لو تخطّت القمامة تعريفها "كل ما يبقى بعد انتزاع ما هو قيم ومثمر" وتحوّلت لحلمٍ وغدَت بيتاً ومأوى؟

في هذا البلد التعيس، حيث تتحوّل بقايا الطعام الفاسد، أو الزائد، أو الملوث، أو الكريه، أو المحترق، إلى وجبة فاخرة في عيني جائع، يجلس أمام حاوية رزقه، وهو يقلّب في رأسه بين الوجبات ليحظَى بلقمة مُختبئة في زاوية منسية من علبة لبنة

مغطياً رأسه

لم يعد منظر أولئك الناس الذين ينبشون القمامة غريباً، لقد أصبح مع الأسف أمراً عادياً نراه كل يوم، وغالباً ما يكون هؤلاء الأشخاص بلا غطاء رأس، أي أنهم لا يشعرون بالحرج مما يفعلونه، ومرد ذلك في أغلب الحالات هو المرض العقلي الذي جلبه لهم الفقر المدقع من أيام الطفولة، والحرب التي دارت رحاها على قلوبهم وفلذات أكبادهم.

فمن ينبش القمامة للحصول على بعض الطعام قد مرّ وبكل تأكيد بظروف شديدة القسوة، خلّفت له اضطرابات نفسية وعقلية لا يمكن لأي إنسانٍ أن يتحملها، ما جعله غير آبهٍ لأن يراه أحد وهو يجمع رزقه.

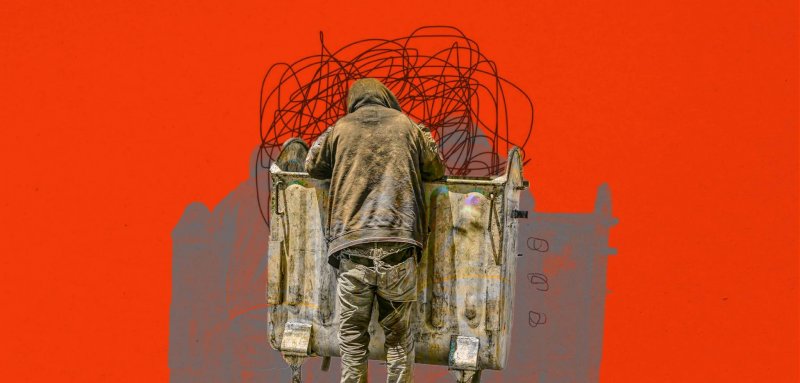

ولكن ما أثار دهشتي وأجّج أوجاعي، هو رؤيتي لرجلٍ يغرس رأسه في حاوية القمامة في أحد شوارع مدينة حمص، وينبش ما يمكن أن يكون مفيداً له، وقد كان على خلاف كل من رأيتهم من قبل، يخفي وجهه بلفحة سوداء، اعتقدتُ في بداية الأمر أنه يحمي أنفه من الغبار، ولكنه بقي مغطياً وجهه بعد خروجه من الحاوية، انتقى على عجالة الأشياء التي يمكن الاستفادة منها، ثم مشى مسرعاً، ولا يزال يخفي وجهه باللفحة ذاتها.

ما يؤلم هو أنّ الكثير ممن يعيشون على النفايات، هم ليسوا أولئك المشردين الذين ينامون في الشوارع، فلربما كان هذا الرجل معلّماً في مدرسة يخجل أن يراه طلابه وهو على هذه الحالة، لربما كان صاحب شهادة جامعية ولم يجد حتى الآن عملاً، ما يؤلم أنّ أُناساً لديهم ما يكفي من القدرات العقلية للإحساس بشعور الخجل الاجتماعي أصبحوا يأكلون من النفايات.

أن يغطي ذلك الرجل -الذي لا زال يبحث في القمامة- وجهه، يعني أنه لا زال يملك بعضاً من قدراته العقلية، التي لم يقدر جوعه وفقره أن يسلبه إياها، أن يغطي وجهه يعني أنه لا يزال يتألّم ويحبس أنفاسه في كل مرة يُدخل فيها رأسه في تلك الحاوية ويبحث بين الأكياس، ويفصل ما بين فضلات الأكل وأوساخ المنزل وبقايا الزجاج، ربما لا زال يقرأ القصص المعذّبة الموجودة في هذه الأكياس، فهنا شجار بين زوجين أدى إلى انكسار بعض الصحون، وهنالك سيدة نسيت الطعام على الموقد فاحترق.

لا بدّ أنه يفرح عندما يجد بعض أوراق البقدونس الخضراء وقد رمتها ربة المنزل بسبب بقعة صفراء صغيرة، وفي الوقت نفسه يتملكه اليأس والغضب ويشعر وكأنّ القدر يسخر منه، ويقول له: "أنت تأكل بسبب بقعة صفراء أيها البائس".

أن يغطي ذلك الرجل -الذي لا زال يبحث في القمامة- وجهه، يعني أنه لا زال يملك بعضاً من قدراته العقلية، التي لم يقدر جوعه وفقره أن يسلبه إياها، أن يغطي وجهه يعني أنه لا يزال يتألّم ويحبس أنفاسه في كل مرة يُدخل فيها رأسه في تلك الحاوية ويبحث بين الأكياس

ولا يقتصر الأكل من القمامة أو النفايات على أشخاصٍ مهملين أو مشردين، وفي ظل الانهيار الاقتصاديّ الفظيع الذي تعيشه سوريا، قد نتوقع أنّ ظاهرة الأكل من القمامة لن تقتصر على فئة محدد، كما أسرّ لي أحد الأصدقاء وهو طبيب مقيم في أحد المشافي الحكومية، عندما اضطر لتناول نصف "سندويشة زنجر" تركتها زميلته على الطاولة لأنها لم تُعجبها، بعد أن تأخّر راتبه في بداية إقامته بضعة أشهر، وقد استدان بعض النقود ليشتري حاجاته الأساسية كطبيب، ولا يريد مراكمة المزيد من الديون.

بعد أن علمتُ أنّ أغراضنا القديمة أو المعطوبة التي نرميها بنزقٍ في الحاوية، هي أمان صعبة التحقيق وأحلام مع وقف التنفيذ، وأنهم بشرٌ مثلنا تماماً يعيشون في الحي المجاور أو قبو البناية، قد ينقلب بؤسهم عيداً بسبب حذاءٍ مثقوب أو لعبةٍ مبتورة الساقين أو ملابسَ بالية للأطفال. أصبحتُ أجمع بقايا الطعام التي يمكن الاستفادة منها في كيسٍ منفصل عن بقية النفايات، لأضعها على الرصيف وعلى مقربة من الحاوية، لعلّ أحداً من الباحثين عن الطعام يجدها جاهزة دون أن تكون ملوثةً داخل الحاوية.

داخل القمامة... لغةٌ وملامح حياة

كان هذا بالنسبة لأشخاصٍ يعيشون على القمامة، فماذا عمّن يعيشون في القمامة؟ على الطريق الذي أستقلّه كل يوم يوجد مكب نفايات "مزبلة كبيرة"، ملّ سكان القرى المحيطة بها من الشكوى بخصوص وجودها في منطقة سكنية وزراعية وسياحية، ومن بعدها الوعود والانتظار ثم النسيان، تفيض القمامة منها، وعلى جنباتها يوجد الكثير من أكياس النفايات المُلقاة بشكل عشوائيّ، وكثيراً ما كنتُ أستغرب لماذا يُلقي الناس القمامة على الطريق ولا يكلفون أنفسهم عناء رميها على بعد بضعة أمتار في مكانها المُخصص "المزبلة"؟

لكنّ ما أثار استغرابي أكثر، جواب أحدهم، بعدم السماح برمي النفايات داخل المزبلة، إلا بعد موافقات وتواقيع! هنا يُصبح مشهد الفوضى مفهوماً إلى حدٍ ما، لكنه يبقى غير مبرّر من وجهة نظري.

ما يُثير فضولي حول هذه المزبلة، هو وجود عائلةٍ كاملةٍ تعيش داخل مكب النفايات هذا. عندما يمر السرفيس بجانبها يُغلِق الركاب أنوفهم من فظاعة الروائح، ويُغلق سكان القرى القريبة نوافذهم ويكتمون أنفاسهم (خصوصاً في أوقات الحرق)، فكيف تعيش عائلةٌ داخل أسوارها؟ سؤالٌ صعب.

كلما مررتُ بجانبها أحاول استقصاء ملامح حياة تلك العائلة، كيف يعيشون؟ ماذا يفعلون؟ كيف يتكلمون؟ ماذا يأكلون؟ هل هم سعداء؟ هل يعرف أطفالهم بوجود عالمٍ خارج أسوار المزبلة؟ أم أنهم يعتقدون أنّ العالم عبارة عن مزبلة أو مجموعة مزابل يحلمون بزيارتها يوماً ما؟ كيف سيكون شكل الإنسان الذي وُلِد وتربي في هكذا مكان؟ هل سيكون قادراً فيما بعد أن ينخرط في حياة طبيعية؟ أم أنه سيشعر بالقرف إن حلّ في أماكن نظيفة؟

طرحتُ السؤال على نفسي، في أحد باصات النقل الداخليّ في مدينة حمص، حين صعدت مجموعة من الأطفال والمراهقين والنساء يرتدون ملابس متسخة ويحملون وجوهاً يبدو أنها لم تُغسل منذ بضعة أشهر وربما سنوات، يحملون أكياساً كبيرةً توحي بوجود قمامة وخردة داخلها، الرائحة فاحت في أنحاء الباص، والأولاد تسمّروا على الشباك ينظرون ببرود إلى الأسواق والمحال التجارية.

كسر أحدهم الصمت وأشار بإصبعه إلى مطعم شاورما قائلاً "بطاطا"، وما إن دخلنا القسم المُهدّم من المدينة حتى اصطهج الأطفال وبدؤوا يُشيرون بأيديهم إلى الأنقاض ويسمونها بأسماء ومصطلحات لم أسمع بها من قبل، ولم أكن قادراً على فهمها أو تدوينها، لكنها كانت مفهومةً فيما بينهم على نحوٍ بديهي، وكأنها لُغة مستقلة، وكأنهم يُعلّمونها ليذهبوا إليها فيما بعد. فإن أعجبَتهم الأنقاض والمزابل ولم يثر انتباههم الحضارة والمدنية، فماذا عن الخير والشر، الحق والباطل، الصدق والكذب، الاعتداء والسلام؟ ماذا عن مجموعة المبادئ التي لا يمكن بناء إنسانٍ بدونها؟

ومع أنّ لغة القمامة هي لغة النهاية، لأطعمةٍ فسدت، وأغراض نفقد شغفنا بها، وأشياء منسية مات اهتمامنا بها، وأشياء بلغت مرحلة اللاعودة، لكنها تتحول بشكل معاكس، فمع كل نهاية هناك بدايةٌ جديدة.

مع أنّ لغة القمامة هي لغة النهاية، لأطعمةٍ فسدت، وأغراض نفقد شغفنا بها، وأشياء منسية مات اهتمامنا بها، وأشياء بلغت مرحلة اللاعودة، لكنها تتحول بشكل معاكس، فمع كل نهاية هناك بداية جديدة

عصية على الفناء أكثر من الموت

بالعودة إلى العائلة التي تسكن داخل المكب، كنت قادماً من دمشق بواسطة أحد الباصات الكبيرة المُرتفعة عن الأرض، التي أتاحت لي زاوية رؤية واسعة، مكّنتني من رؤية البيت الذي تسكن فيه تلك العائلة: بيتٌ أشبه بغرفة صغيرة، كان داخلها أبٌ وأمٌّ وأطفال متسمّرون أمام شاشة تلفاز! كان المشهد صادماً بالنسبة لي، إذ بدَت عائلةً كلاسيكية مُكتملة الأركان، ولربما كانت في نظر نفسها عائلةً سعيدةً أكثر من أيّ عائلةٍ أخرى تسكن في بيئةٍ ملائمةٍ للعيش.

تُربي العائلة في "فناء منزلها" الكلاب والدجاج، يبدو منظر الكلاب عادياً إلى حدٍّ ما، لكنّ الدجاج فيها ذو شكلٍ غريب، فهو أسود "غطس"، نحيلٌ وذو عنقٍ طويل، لا بدّ أنّه من تأثير القمامة، ولا تكتفي العائلة بالأكل من القمامة، إذ تأكل مما يأكل من القمامة؛ الدجاج وبيضه.

إذ رأيتُ مرةً الأطفال يلعبون بدراجة ذات الدواليب الثلاث التي تتسع لسائق وراكب في العربة التي تجرها، فكرتُ أنّ هذه العائلة السعيدة في نظر ذاتها، تُمثل شرقنا التعيس الذي يتمسّك بكل ما يكبله من عاداتٍ وتقاليد ومبادئ خاطئة، تُسيء لواقعه وحياته وصحته، وينظر للآخرين نظرة استعلاء، فيما ينظر الغرب له كما ننظر نحن من سياراتنا إلى تلك العائلة.

أعدتُ التفكير في حكمي هذا، بعد أن تلمّستُ قسوته، إذ هل هناك ما هو أهم من أن يكون الإنسان سعيداً في نظر نفسه؟ ولو فكرنا قليلاً لوجدنا في دواخلنا احتقاراً بديهياً لاواعياً لكل ما يتعلّق بالقمامة، ولو كسرنا أغلال الأفكار والأحكام المسبقة لربما رأينا ما رآه بطل رواية الكاتب التشيكي إيفان كليما "حب وقمامة"، إذ رأى في القمامة طريقة جديدة في النظر إلى الأشياء والتعامل معها، بحكم عمله في جمعها واحتكاكه الدائم معها، رآها "تغزو الهواء وتطفو في المياه وتنحل وتتعفن وتتفكك وتتحول إلى غاز أو دخان أو هباب"، فهي، حسب وصفه، تجوب العالم كله وتبتلعه رويداً رويداً، لذا اعتبرها خالدةً وعصيةً على الفناء، "فما الذي يمكن أن يكون عصياً على الفناء أكثر من الموت؟"، ربما يكون الجواب هو "القمامة".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.