لم يلحظ فلسطينيو سوريا الذكرى الحادية عشرة لخروجهم من مخيم اليرموك (صادف مرورها في 16 كانون الأول/ديسمبر)، على مواقع التواصل الاجتماعي. ربما لم تنفجر صفحاتهم على فيسبوك بالذكريات والصور كما سبق أن حدث في السنوات الماضية، وانفجرت بالرثاء، وحُمَّى الشعارات التي تربَّى عليها الجميع. السبب بحسب البعض واضح تماماً؛ ثمة مخيمات فلسطينية أخرى في قطاع غزة الآن تقع في مرمى نيران الأعداء، ولا وقت للذكريات، ولا وقت للصور.

-إنَّا نؤجلها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. يقول البعض أيضاً.

الأعداء هنا بحسب هؤلاء كتلة واحدة لا يمكن التفريق بينهم، ورسم ملامح لهم تميّزهم عن بعضهم بسهولة، طالما أن المستهدف في المحصلة النهائية هو المخيم الفلسطيني نفسه، وهذه جريرة لم تعد خافيةً على أحد. لا أحد يريد هذه المخيمات بين ظهرانيه، يضيف هذا البعض.

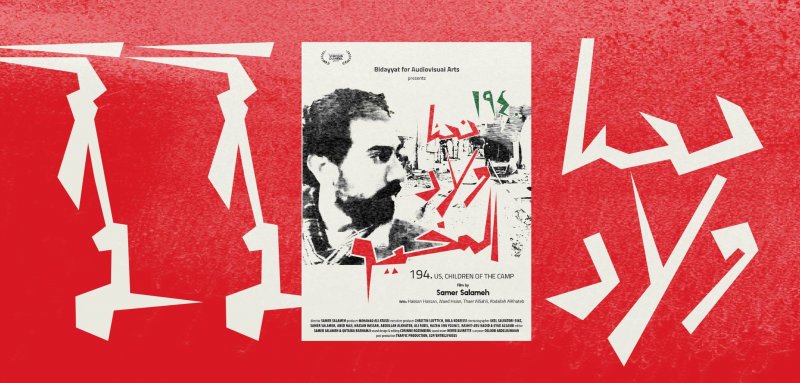

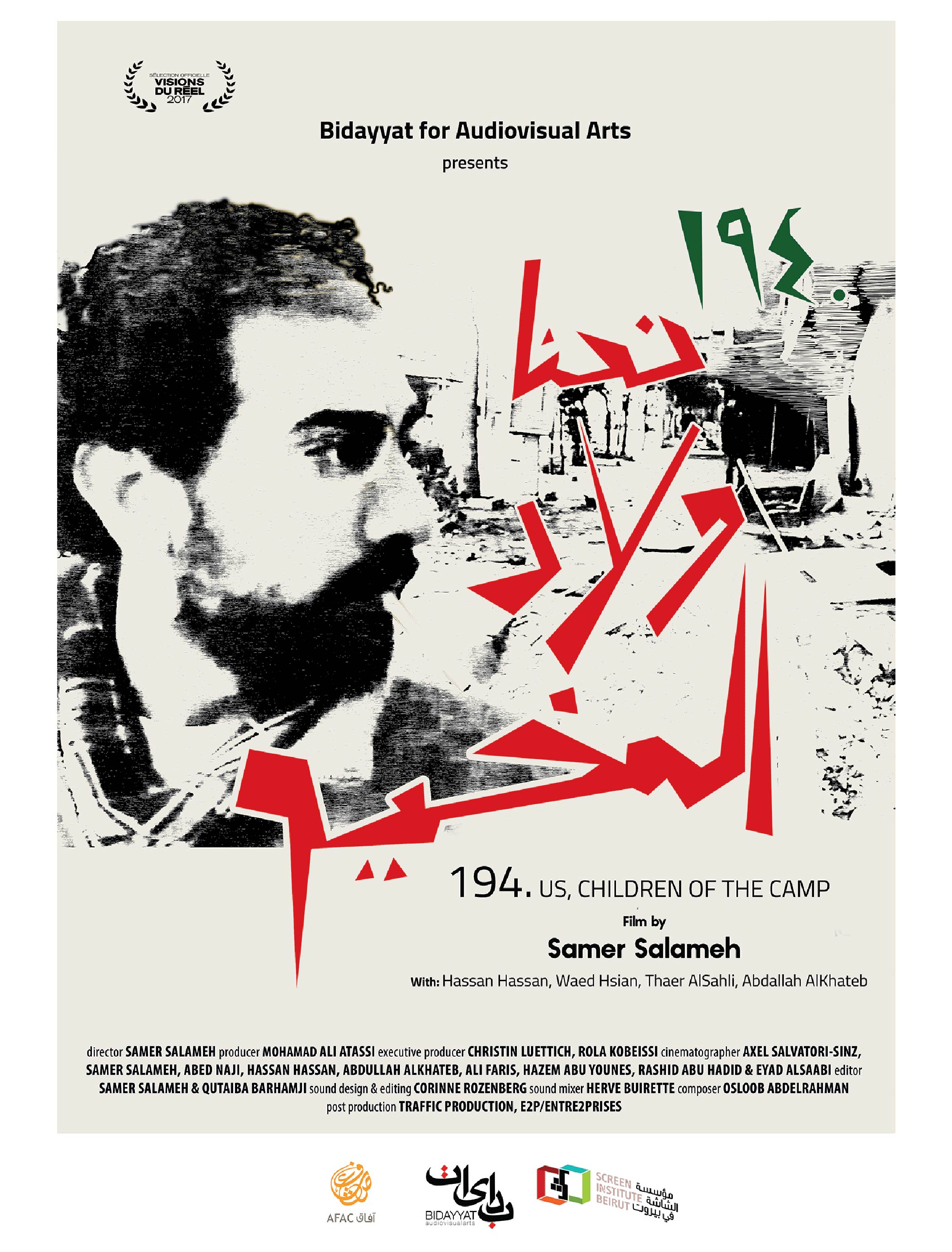

في 2017، أي بعد خمس سنوات على انطلاقة "التغريبة الفلسطينية الجديدة"، قدَّم المخرج الفلسطيني سامر سلامة، فيلمه الوثائقي الطويل "194 نحنا ولاد المخيم". مقاربة تأملية وعميقة للّحظات الأخيرة في حياة هذا المخيم، وبعض شخصياته من الأجيال الجديدة التي تحمل بذوراً للتمرد والاحتجاج، لا تشبه البذور والفرضيات التي حملها أهاليهم من قبلهم، ونثروها على دروب المنفى الصعب.

من هم أولاد المخيم بحسب الفيلم؟ ربما يكون السؤال أكثر دقَّةً عندما يُطرح عن أولاد المخيم بحسب مخرجه نفسه؟! هم مجموعة من الشباب "الجدد" الذين يريدون تحرير فلسطين على طريقتهم، ويمكنهم اختراق الحدود

حتى أن بعض أولئك الذين عايشوا الثورة الفلسطينية في انتصاراتها وانتكاساتها، وظهروا في الفيلم، لم يعرفوا شيئاً عن أحوال أبنائهم، وعن قدراتهم على التعبير عما يجول من أفكار في عقولهم بكلمات أبسط وأعمق مما تربوا عليه هم أنفسهم. البعض يقول أيضاً إنها ربما كانت تجارب ثوريةً منفصلةً عن سياق اجتماعي وفكري لم يتوافر لهم، حين لم تكن كل تلك الوسائط السهلة في التعبير عن آرائهم بين أيديهم.

ملصق فيلم "194 نحنا ولاد المخيم"

ملصق فيلم "194 نحنا ولاد المخيم"

من هم أولاد المخيم بحسب الفيلم؟ ربما يكون السؤال أكثر دقَّةً عندما يُطرح عن أولاد المخيم بحسب مخرجه نفسه؟! هم مجموعة من الشباب "الجدد" الذين يريدون تحرير فلسطين على طريقتهم، ويمكنهم اختراق الحدود والوصول إلى الجولان المحتل بأقدامهم والعودة ومعهم شهداء "جدد" لا يشبهون الشهداء من الأسلاف، الذين تظهر قبورهم كثيراً في مقبرة الشهداء القديمة في مخيم اليرموك.

إنهم مختلفون عنهم في كل شيء. التفاصيل قد لا يعرفها سواهم، فيما هم يهدون بعضهم البعض كاميرات رقميةً صغيرةً لتسجيل الأحداث التي يمرون بها، ولديهم القدرة على تتبع الرسائل العديدة في وقت واحد ومن مصادر مختلفة، سواء أجاءت عن طريق النظام أو عن طريق معارضيه، فهم حسموا أمورهم بالتمرد والانحياز إلى الثورة.

الشاب سامر كان في بداية عقده الثالث عندما أخرج هذا الفيلم (مولود سنة 1985)، وهو جندي (إجباري) في صفوف جيش التحرير الفلسطيني، ولديه مناوباته وهمومه ومتاعبه في قوات حطين المتمركزة بالقرب من مدينة السويداء (جنوب سوريا). لا يتوقف عن المغامرة باستخدام "كاميرا سرّية" في تصوير بعض نشاطات قطعته العسكرية، ومحاولاته اليائسة للخروج من قهر الخدمة الإلزامية، والانتقال إلى صفوف أولاد المخيم.

إنه يلاحق بعدسته الروتين "القومجي" المستفز الذي لا يخلو في كل صباح من عبارات جوفاء تحثّ على مقارعة الأعداء والإرهابيين على السواء، فيما يقف الجنود في الصف الصباحي وهم غير مبالين بما ينطق به الموجّه السياسي، ثم ينصرفون إلى مهمات روتينية في التنقل بين الحراسة والإطعام ومتابعة بعض أخبار "الفارين" من صفوف القطعات العسكرية الأخرى التي تصلهم تباعاً في انتظار أن تحدث معجزة التسريح.

سامر يفكر بطريقة ما للتخلص من هذا القهر، ولو عن طريق تشكيل فرار خارجي، لكن حصار المخيم من الداخل والخارج (كما لو أنه راحة يد مقلوبة، بحسب سان جون بيرس)، يمنع عليه التهور، فهو عالق في المنتصف، وليس أمامه سوى اللجوء إلى صديقه "حسان حسان"، أبي السكن، الذي يؤدي خدمته الإلزامية بدوره في صفوف جيش التحرير الفلسطيني بصفته مسرحياً، في انتظار إنهائها أيضاً، لكن الخدمة هنا أقل كلفةً من التورّط في القطع العسكرية، وهي بحاجة إلى واسطة "بيضاء" لا كلفات مادية فيها.

جيش التحرير ورطة خاصة بفلسطينيي سوريا، فلا هو جيش معنيّ بالتحرير الذي يبحث عنه هؤلاء الشباب بطرائقهم المختلفة، ولا هو جيش مستقل يمكنه أن ينتزع قراراته بيده. إن الواسطة فيه حجر عثرة أيضاً، والأفضل أن يُقفل هذا الباب نهائياً، بإصدار قرار حلّه من الجامعة العربية التي أنشأته، كما حدث مع قوات بدر في الأردن، وقوات القادسية في العراق، وقوات عين جالوت في مصر، إذ سبق لهذه الدول أن أنهت وجود قوات جيش التحرير الفلسطيني على أراضيها بملء إرادتها.

لقطة من فيلم "194 نحنا ولاد المخيم"

لقطة من فيلم "194 نحنا ولاد المخيم"

تتوزع الأدوار بين أولاد المخيم وبناته، فثمة هنا ذلك النوع الأنثوي الذي لا تحلو "جَمْعة" فلسطينية من دونه. ها هي وعد أبو حسين تُزَّف إلى حسان حسان، ولديها ما تقوله عن حفل الزفاف وعن الحرب التي تطبق على الجميع. الجميع الذي يتبادل الكاميرات الرقمية، ويذهب مرةً أخرى إلى الجولان المحتل، ويتساءل كما يفعل أحد ناشطي المخيم عن سبب الإيعاز بفتح الحدود أمامهم، وهي مغلقة منذ اتفاقية الفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية سنة 1973. قد لا يكفي سؤاله هنا أمام أصدقائه من أولاد المخيم وبناته عما هو مريب وتفوح رائحته، إذ يقرر أن ينجز فيلمه الوثائقي بدوره عن ضربة طائرة الميغ الشهيرة التي أذنت بخروج أهالي مخيم اليرموك في 2012 إلى المنافي الجديدة والعراء غير المقدس، وها هو يودّع أمه ويمضي بعيداً عن المخيم على أمل أن تراه في أقرب وقت.

سامر سلامة يواصل شعريته الحاذقة في حديثه عن أزقة المخيم، وحتى عندما يهاجم محتجون مبنى الخالصة التابع للجبهة الشعبية-القيادة العامة، نراه يذهب بذكرياته إلى هناك ليخبرنا كيف كان أبوه يوصله إلى الحضانة في ذلك المبنى. إنه يبحث عن مفردات خاصة به وبفيلمه الجميل للذهاب بأوصافه إلى الحد الأقصى من تلك الصور التي يعمل عليها بحساسية عالية. وهو يمتلك يقيناً كمخرج ما يعينه على إيصال أفكاره باللقطات التي لا تخلو من ابتكار وطزاجة وتجريب، وهو يتوهج بالإيقاع، أو هو مسكون بإيقاع المشهد، وإيقاع اللقطة.

وأعتقد أن جزءاً كبيراً من حرفة المخرج تكمن في القبض على إيقاع فيلمه بعد أن ينتهي من التصوير، وليس أمامه -أي المخرج- إلا "مشارط" الجرّاح الذي لا يرحم حين ينوي القطع، ليس من أجل التفكيك، بل من أجل الوصول إلى لغة جديدة في التعبير، لكن التقطيع بحد ذاته مؤلم، فقد يودي بلقطة جميلة هنا أو هناك، وينزعها من سياق الأنا.

يمكن القول بحياد إن فيلم "194 نحنا ولاد المخيم" أفضل ما صوّر عن مخيم اليرموك منذ بداية تعرضه للتأزيم الذي ساعد على تفكيكه، وتعريض ساكنيه من الفلسطينيين والسوريين إلى خطر دائم

هذا ليس مهماً الآن. المهم الإيقاع، وما فعله سامر سلامة في فيلمه وهو لا يشذ عن هذا الدرب حتى أنه يمكن القول بحياد إن فيلم "194 إحنا ولاد المخيم" أفضل ما صوّر عن مخيم اليرموك منذ بداية تعرضه للتأزيم الذي ساعد على تفكيكه، وتعريض ساكنيه من الفلسطينيين والسوريين إلى خطر دائم، فنحن إن تتبّعنا مصائر أبطال الفيلم، سنعرف أن الشاب حسان حسان قد اعتُقل على حاجز للجيش السوري في أثناء محاولة خروجه من المخيم، واختفى تماماً من مسرح الحياة الذي أسس له بمرحه وفهمه المختلف للخشبة كأداة تجريب بين البسطاء، فيما تمكّن سامر من النجاة بنفسه، وهو يقيم الآن في باريس.

المخرج سامر سلامة

المخرج سامر سلامة

وعد أبو حسين تقيم أيضاً هناك على حافة البرزخ الباريسي بعد اختفاء زوجها. تسنيم فريد تقيم في إيطاليا. المصوّر الفرنسي آكزيل سالفاتوري-سينز، الذي ساعد في تصوير أجزاء مهمة من يوميات الفيلم قبل الحصار، توفي بمرض السرطان. عبد الناجي، أحد مصوري الفيلم، يقيم في أوبسالا (السويد) ويواصل دراسته هناك. وهناك أسماء كثيرة لمصورين ظهرت في "تيترات" الفيلم تفرَّق أصحابها في مختلف بقاع الأرض، حتى تلك العجوز أم أحمد التي أصيبت بالزهايمر استدعت من ذاكرتها البعيدة قصف الإسرائيليين لقريتها في فلسطين قبل النكبة، وضاع الفارق بين الزمنين عندها، بأقل من الغبش الذي قد يحدثه بخار ماء ساخن على مرآة في حمَّام. فيما تصيبه رصاصة الدوشكا وتفتح ثقباً كبيراً فيه.

لم يكن ثقباً عادياً في حائط بيت حسان حسان. ربما كان ثقباً في ذاكرة العجوز نفسها. بالكاد يمكنها أن تتعرّف على ما كان ينتظرها حين غادرت المخيم مع ابنتها وحفيدتها، ولم تعد تتعرف على أعدائها. "إحنا ولاد المخيم" على أي حال، وفي أحيان أخرى "نحنا ولاد المخيم"، وما بين "إحنا الفلسطينية ونحنا السورية" كان المشهد النهائي في الفيلم يقفل على شبان يقفون على أنقاض ضربة طائرة الميغ في باحة مسجد عبد القادر الحسيني، وهم يصرخون بصوتٍ عالٍ: واحد، واحد، واحد... فلسطيني وسوري واحد!

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.