تقول التقاليد الشعبية إنّ الإنسان عندما يستشعر موته يرى شريط حياته كاملاً أمام عينيه! فهل كان تطيّر فيصل من ذلك اللقاء الصحافي نتيجةً لذلك، خاصةً عندما سُئل: "هل تحبّ الفريج؟". كانت إجابة فيصل: "نعم، أحبّ الفريج وأحبّ أهله، أقصد: أحبّ أهلي".

تبدأ الروائية الكويتية عائشة المحمود سرديتها "عباءة غنيمة"، الصادرة عن دار الساقي عام 2022، بإهداء محفّز على السؤال، وذلك عندما جمعت ثلاث كلمات، لها تداعياتها العاطفية والفكرية المختلفة على كل قارئ، لتفتتح بها روايتها: "إلى الجهل، والحبّ، والهزيمة...".

بقدر ما تبدو الرواية متخفّفةً من أعباء التاريخ بالمعنى الحرفي، إلا أنّها في المقابل تكشف عن عمق تأثير الأحداث في بناء الشخصيات وردود أفعالها وأفكارها المبنية عليها، سواء كانت بالموافقة أو بالاختلاف

نستطيع أن نُرجع هذه الكلمات الثلاث إلى فيصل بطل الرواية، فهي الأقرب إلى أن تكون مختصراً لسيرة حياته، هو الذي عشق وحدته وعزلته، ولربما غربته عن أعراف وطنه، كما كان يظنّ! لربما قال تلك الكلمات تأنيباً لعدم قدرته على الانسلاخ الكامل عن التقاليد التي تربّى عليها، أو لأنّه لم يستطع الانغماس في مجتمعه، كما فعل أخوه عبد العزيز تاركاً للزمن إدارة التغيير، الذي سيلبسه جلباباً آخر يُنتقى من خزانة الوطن خلال تقدّمه في الزمن.

تبدأ الرواية في شهر آب/أغسطس من عام 1990، حيث فيصل في متاهته الخاصة، فقد رفض التدريس، بعد نيله درجة الدكتوراه، ولم تغرِه الوظيفة الدبلوماسية التي أمّنها له أخوه عبد العزيز الذي أصبح شخصاً مهماً في حياة الكويت الاقتصادية والسياسية محققّاً حلم أبيه وجدّه. كان فيصل يستعذب وحدته وعزلته، ويرى فيهما منجاةً من حبّ عاصف، لم يستطع أن يُشفى منه، برغم البعد والقطيعة عن تلك الحورية، التي أصمّ عوليس أذنيه عن سماع غنائها، إلا أنّ فيصل طرب، ودخل في غربة لم يثمر تجدّدها، كما كانت نصيحة أبي تمام: "اغترب، تتجدّد".

يعود فيصل من الشاليه الذي يطلّ على الخليج العربي إلى بيته الواقع في منطقة الفريج في العاصمة الكويتية، فيسترعي انتباهه غياب المحطّات من راديو السيارة، ليتكشف له السبب الذي ظل مبهماً، إذ تناثرت جماعات من الجنود الغرباء بعيداً عن الحدود التي يجب أن يعسكروا فيها لاستعادة فلسطين السليبة. ما الذي حدث في الكويت، ذلك البلد الذي يشبّ نحو المستقبل بكل قوة وأمل، حتى تضلّ بوصلة شعارات القومية العربية هدفها وتفتك به؟

تنفتح الذاكرة والتاريخ، ويولد فيصل بعد انتظار، ويستكمل غازي به عصبته من الذكور، فيسمّيه على اسم جدّه، محقّقاً أمنيةً تأخرت كثيراً، فقد تمنّى أن يكون ولده الأول على اسم الجد الذي أحبه كثيراً، لكن سطوة العائلة دفعته ليسميه عبد العزيز، وهكذا ضاعت الفرصة الأولى. لكن الثانية لم يخِب الرجاء فيها. أمّن قدوم فيصل لأمه مريم، حبيبة أبيه، انتصاراً معنوياً في مجتمع ذكوري، فلم يبقَ عبد العزيز وحيد والديه، على الرغم من وجود بدور وشيخة إلى جانبه، فقد وُلد فيصل أخيراً، ورحم أباه من زواج ثانٍ، لكنّ بشارة فيصل وغنائمه ترافقت مع إعلان قيام إسرائيل على أرض فلسطين في 14 آب/أغسطس عام 1948.

استطاع فيصل الصغير أن يمحو هذا الخبر المشؤوم، على الأقل لأيام، من اهتمامات أبيه، لكن الوالد الفطن والحذر من المستقبل والذي اعتاد أن يسجل حوادث أيامه في دفتر، خاف على ابنه من أن يرث وجع الرأس من جدّه، وأن يكون لهذا التاريخ الذي توافق مع ميلاده تأثير سيئ عليه.

تفتتح الروائية الكويتية عائشة المحمود روايتها بثلاثة كلمات، لها تداعياتها العاطفية والفكرية المختلفة على كل قارئ: "إلى الجهل، والحبّ، والهزيمة...".

تربط ذاكرة فيصل استرجاعاتها بحوادث معينة، بها يُماط اللثام عن النتائج التي انتهى إليها حاضره. ففي شتاء 1954، تحوّل بيتهم المبني من الحجر إلى سفينة نوح بعدما امتلأت طرق منطقة الفريج وساحاتها بالماء نتيجة الشتاء القاسي، فتوافد إليه الأقارب والجيران هرباً من المياه التي دخلت البيوت الطينية وهدمت جدرانها. في ذلك العمر الصغير بدأ فيصل يكتشف الفروقات بين عالم الذكور وعالم النساء، بين الأنثى التي تقضي حياتها خلف عباءتها تتلصص على الواقع من خلال "الوصاوص" (الثقوب)، أو الشبابيك، بينما الرجال يملكون كامل الحرية في الدخول والخروج. في خضم تلك الأحداث أدهشه تعلّق بدور التي تكبره قليلاً بقريب لها يُدعى فهد، كانت تتنظر رؤياه من خلال الشباك.

لم يكن فيصل ميّالاً بطبعه إلى ألعاب الذكور، بل أقرب إلى التأمّل، فقد كان يملّ سريعاً من حكايات جدّته مزنة التي تنتهي عادةً بلازمة: "خلصت وملصت"، والتي تتكرّر في كل سهرية في بيتهم، فيما العالم من حوله في تغيّر دائم. وكان يكره تعلّق ذكور العائلة بطيور الحمام، ولربما يعود ذلك لأقدار يوم ميلاده، فكيف يحتفى بطائر الحمام وإسرائيل تحتل بلداً عربياً؟ هذا الحدس الاستشرافي عرفه فيصل عاطفياً وبشكل لا شعوري ولم يدركه عقلياً، إلّا متأخراً، بعدما عصف به حبّ تلك الشابة السورية من اللاذقية على الساحل السوري.

كان مجتمع فيصل ذكورياً، ومع ذلك فقد كانت تبهجه رؤية أخته بدرية تطارد ظلّ فهد من خلال النافذة متحدّيةً قيم مجتمعها. لقد كانت أنثى ترغب في خلع العباءة التي حرمتها من ارتياد المدرسة ومن معايشة الحوادث التي عاشها فيصل مع الأولاد في الخارج، من لعب كرة القدم وغير ذلك.

الجهل

نولد صفحةً بيضاء تتزاحم الأقلام على كتابة كلمات عليها، من الأسرة إلى المجتمع والوطن والدين والتاريخ والسياسة؛ وفي خضم هذا التجاذب الذي يستكان له في أكثر الأحيان، أو يُثار عليه أحياناً أخرى، يتلمّس الكائن البشري طبائعه الخاصة وأقداره المكتوبة التي سيكتبها بنفسه.

لم يكن فيصل صورةً طبق الأصل عن الصورة المشتهاة التي رسمها أبوه غازي له. فهو ليس ذكورياً بالمعنى الذي خطّه أخوه عبد العزيز لنفسه، والذي أراد أن يستنسخ صورة الجد والأب في شخصه، وكان له ذلك.

فيصل، كان ينتخب صفاته ونعوته التي ستقوده إلى أقداره. فعندما حطّت في دارهم تلك المرأة ذات الشعر البرتقالي والمشغولة بصنارتَي الصوف، وما زالت الطفولة تسمح له بالعبور بين مجلس الرجال والنساء، أدهشته، فهي لا تتهيّب مقابلة الرجال ولا محادثتهم، لذا وجد فيها مجازاً يخطو معه إلى خارج حدوده. فيما معلم المدرسة الفلسطيني ناظم، قد أشربه حب ذلك البلد السليب الموجود في بلاد الشام.

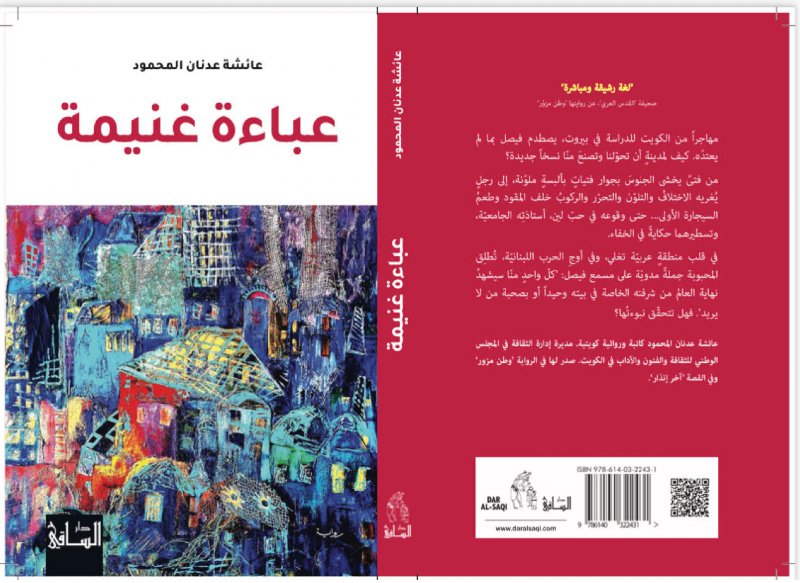

غلاف رواية "عباءة غنيمة" لعائشة المحمود

غلاف رواية "عباءة غنيمة" لعائشة المحمود

ورث فيصل من أبيه تطلعه إلى المستقبل واستشرافه الآتي وقلقه منه، لكنه لم يكن متقوقعاً على ذاته، بل دفعه هذا القلق من الآخر: الأخ في الوطن أو الأخ العربي، إلى أن يتوجّه بكلّيته نحوه، فعندما أعلنت الكويت في حزيران/يونيو من عام 1961، استقلالها عن الحماية الإنكليزية، لبس فيصل الدشداشة والغترة ووقف إلى جانب أبيه متعثراً بلباسه الجديد وفرحاً لفرح والده. لقد وُلدت الكويت من إرهاصات المنطقة السياسية جديرةً باستقلالها، وشعبها جدير بذلك اليوم، لكن أطماع الأخوة الجيران تراءت من بعيد كخيالات الأشباح.

لم تكن عائلة فيصل بعيدةً عن المشاعر القومية العربية، بل مأخوذةً بها، فأحد أقربائه بكى عندما اعتدى الإنكليز على مصر في عام 1956، وعدَّ والده يوم إعلان إسرائيل يوم سوءٍ، ولم يخفف من وطأته إلّا مجيء فيصل. وعندما شبَّ شبلا غازي أوفد أحدهما إلى مصر لدراسة الهندسة، بينما أصرّ فيصل أن تكون بيروت وجهته ليحقّق أكبر تقارب بينه وبين فلسطين التي عرف حبها مع كل كلمة تعلّمها.

يأتي فيصل إلى بيروت التي كانت في أواخر ستينيات القرن العشرين وبداية سبعينياته، أقرب إلى عاصمة النور باريس. فيها يُصدم فيصل بكلّ شيء من الثياب إلى العادات إلى العلاقات إلى الأفكار. لقد اكتشف جزيرة أطلنتس وأولع بها.

ترك عادته واكتسب عادات جديدةً تناسب طباع بيروت البحرية التي تتقلّب على أمواج السياسة والثقافة. انخرط سريعاً في جوّ الأفكار والنقاشات التي تزدحم بها بيروت وظهر ميله إلى المد القومي العروبي الذي تشكّل بعد خسارة فلسطين. وفي قلب هذه المعمعة تظهر لين أستاذتهم في الجامعة، وهي شابة سورية مختصّة بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، منفتحة وواثقة من خطواتها، متمرّدة تستند إلى عائلة ذات نفوذ في سوريا تعود بأصولها إلى مدينة بحرية. ومن غير فيصل، سيكون في انتظارها وهو الذي لا يستطيع تصور مدينة من دون بحر إلى جانب توقه إلى النساء المختلفات عن نساء مجتمعه؟ هكذا تأتيه فتاة بطعم الملح، فيقع في غرامها.

الحبّ

حداثة بيروت بتلابيب تأخذ فيصل، وتدخله متاهاتها من غير أن تزوّده بخيط "أريادن". ومع ذلك كان حثيث الخطى إلى أن أتت لين، فعوليس الكويت التائق إلى الإبحار إلى إيثاكا أخرى، استمع إلى غناء لين، لين التي فيها من البحر الكثير، والأهم، تلك الدعوة إلى الإبحار التي تولد في كل شخص يراها، وكان فيصل أول المستجيبين، حتى عندما عاد إلى الكويت استنسخ بيت لين لربما يزوره طيفها.

كان حباً عاصفاً وهادئاً ومتبصراً تارةً وغافلاً تارةً أخرى، عاشه كلٌّ من فيصل ولين إلى أن انقطع حبل المرساة، التي جهد فيصل في جدله ليصارع به أشرعة لين التوّاقة إلى الإبحار الدائم. تندلع الحرب في بيروت، فتصبح باريس وجهتهما، ومن ثم تتهاطل عليهما الأحداث الاجتماعية والسياسة، فتختفي لين وكأنّها لم تكن.

على المقلب الآخر لحياة فيصل، كانت أخته بدور قد اقتنصت حبّ حياتها فهداً، وتزوجته. فيما أخته شيخة قد تزوجت من مساعد وطارا إلى أمريكا. كان فيصل يجري مقارنةً بين أساليب المقاومة عند أختيه، ولين التي تشبه المرأة بالشعر البرتقالي، لكنّها أكثر جرأةً منها بكثير، فلين تدخن وتشرب وتعقد ساقاً على ساق وتجاهر بآرائها الحرّة غير هيابة من أحد، فيما أختاه وصلتا إلى مآربهما من دون مواجهات، بل عبر "احتيالات" المرأة في مجتمع يحرمها من الكثير من الحقوق.

هذه المقارنات وسّعت أفق التفكير لدى فيصل ومنحته موافقات ضمنيةً لتصرفات أختيه، بل حبّذها ورأى فيها نقلةً جديدةً ستثمر حريةً في المجتمع الكويتي الذي يخطو نحو الحداثة بتأنٍ، لكن بإصرار.

في غفلة من الزمن، يتزوج أبوه من خادمتهم أمينة، التي كانت تنسج حوله شباكها، منذ كانت صبيةً صغيرةً في بيتهم في الفريج، لينجب منها "سها" تلك الفتاة التي كانت لها حظوة كبيرة لدى أبيه، حتى أنّه سمح لها بأن تقود سيارةً حيث كان ذلك من المستحيلات لأختيه بدور وشيخة.

تكبر سها وتُسحر بالقضية الفلسطينية وتُغرم بشاب فلسطيني من ضاحية حولي في الكويت. تتجاوز سها كل الخطوط وتعلن ثورتها الخاصة التي دعمها فيصل، فقد عدّها امتداداً لطبائعه الخاصة وصدى لما كان يعتمل في داخله. وعندما أدّبها أبوه وأخوه بسبب الشاب يامن الذي تريد الزواج منه ساندها وأنقذها من موت محتم. أمام هذه الثورة من سها قرّر أبوه أن يذهب بالعائلة إلى لندن ليبعد سها والعائلة عن تبعات قصتها مع يامن، لكن سها تفرّ إلى أمريكا مع عشيقها، فيتزوجان هناك وتراسل فيصل الذي يجيبها: "فليحيا الحبّ".

يقال في المثل، إنّ نجمة السها الموجودة في كوكبة الدب الأكبر يُختبر بها النظر. وأمام تجربة سها اكتشف فيصل، كمّاً من الجرأة في المواجهة، كان سيحتاج إليه لو انتهت علاقته بلين بالزواج، فهل كانت لين تدرك أن ثورته على تقاليد مجتمعه تنقصها الممارسة لا التنظير؟ استمرت سها بمراسلة فيصل، لكنه لم يجبها، بل كان يضع رسائلها في صندوق من دون قراءتها. لم ينجح فيصل، تماماً، باختبار النظر أن يرى نجمة السها.

الهزيمة

يعيش فيصل على مستنقع ذكرياته وعلاقته بلين، فيسعى إلى أن يكون مستقلاً عن العائلة، فينشئ شركةً صغيرةً للاستشارات يستقدم إليها صديقه الشاعر العراقي البصراوي جوزيف من بيروت، ذلك الشيوعي الاشتراكي المشبع بالعاطفة القومية العربية.

تكرّ الأيام، فيما يقلّب فيصل أوجهها بحثاً عن تطابقٍ بين معنى اسمه وحياته، لكنّه يزداد حيرةً وتيهاً، خاصةً بعد حادثة طائرة الجابرية عام 1988 التي كان من أهداف خطفها؛ إطلاق مجموعة من السجناء لدى الأمن الكويتي. تدفع هذه الحادثة فيصل ليعمّق سؤاله عن حقيقة ذلك الانتماء العربي؛ سواء كان بين الأخوة داخل البلد الواحد أو بين الأقطار العربية، ولبنان كان الشاهد الأكبر على قتال الأخوة الدامي.

تنامت الهزيمة داخل فيصل وتثلّمت حدّة رغباته في الاختلاف. ولربما انتظر نهايةً تشبه نهاية جدّه وأبيه حيث تفقد الذاكرة تدريجياً توهّجها حتى تخبو نهائياً. عندما وصل إلى بيته في الساحل في 2 آب/أغسطس عام 1990، جمع أهله في وسطه، وحاول طمأنتهم، خاصةً أمه التي أصبحت تلتقط رائحة الأحزان بخفّة، بعد زواج أبيه من أمينة.

كان جوزيف قد هاتفه، قائلاً له إنّ صدام اجتاح الكويت، فخرج إلى لقائه، مسترجعاً حواراته مع لين، التي أخبرته بأنّهما سيشاهدان نهاية العالم الذي يعرفانه، لكن كل من شرفة بيته وحيداً؟ كان فيصل يلحّ عليها ليكونا معاً، لكنّها كانت تقول له، إنّنا كائنات هشّة، لا نستطيع رؤية الواقع المليء بالقسوة والاختلاف، فنلجأ إلى الأحلام.

أحضر جوزيف سلاحين، لم يكن فيصل قد خبر علاقةً ولو من بعيد مع السلاح، لكنّه أحسّ في تلك اللحظة بأنّ جدّه وأباه قد تلبّساه، وأنّه الآن، سيكون الذكر المشتهى الذي حلم أبوه به. لبس دشداشةً مفتوحة الصدر وغترةً مائلةً وخرج إلى لقاء جوزيف للدفاع عن الكويت. عرف فيصل الخوف في طفولته، عندما صرخت به امرأة مجنونة وبأخيه عبد العزيز أن يعودا إلى البيت.

كانت تلك المرأة تلبس عباءةً سوداء وفستاناً مشجّراً، وتترك عباءتها مفتوحةً بعكس النساء. كان طيفها يحضره كلّما اشتد به القلق

كانت تلك المرأة تلبس عباءةً سوداء وفستاناً مشجّراً، وتترك عباءتها مفتوحةً بعكس النساء. كان طيفها يحضره كلّما اشتد به القلق. والآن في هذه اللحظات الفاصلة يتطابق اسمه مع معناه، ويرى عباءة غنيمة وأباه ناظراً إلى السماء، بينما تطل عينا لين عليه، لكنّهما خاليتان من الحياة. تنطبق الذاكرة على الحاضر، واسم فيصل على معناه، فيتدفق دم قانئ من جسده، بينما رفيقه في السلاح جوزيف البصراوي العراقي يصرخ: فيصل، فيصل!

عباءة غنيمة

ليست الكلمات التي ابتدأت بها عائشة المحمود روايتها عبارةً عن أسباب ونتائج، بل دوال للاهتداء بها، وهي تفرش سيرة حياة فيصل على نول التاريخ، ومن خلاله تنسج سجادة الكويت منذ لحظة ولادته التي توازت مع قيام إسرائيل إلى لحظة استشهاده دفاعاً عن الاحتلال الصدّامي للكويت في آب/أغسطس عام 1990.

وبقدر ما تبدو الرواية متخفّفةً من أعباء التاريخ بالمعنى الحرفي، إلا أنّها في المقابل تكشف عن عمق تأثير الأحداث في بناء الشخصيات وردود أفعالها وأفكارها المبنية عليها، سواء كانت بالموافقة أو بالاختلاف. إذاً، هي رواية الآمال والخيبات والثنائيات التي تتراقص أحياناً بتناغم، وفي أحيانٍ أخرى تفترق إلى أن يسود حدٌّ على آخر.

كان الأب غازي في محاولته أن يهرب من ضياع الذاكرة، التي أصابت جدّه فيصل، يقتني الدفاتر ليسجل تاريخ عائلته وانطباعاته عن الأحداث التي يعايشها، لكنه ينتهي كما انتهى الجدّ، فيما الأم مريم المطمئنة إلى حياتها تزلزله خادمتها أمينة بعد زواج غازي منها. يتماهى عبد العزيز مع صورة الجد والأب بعدما دعم وجوده بثلاثة أبناء من الذكور. تفوز بدور بحبّ حياتها، لكن فهد يخيّب آمالها. تقتنص شيخة مساعداً وتهاجر. تثور سها ابنة الخادمة أمينة على كل شيء وتهرب إلى أمريكا، أمّا الذي كان مولّهاً بالغربة وارتياد الآفاق فتضيع منه لين، ليعود مستجيباً لصراخ المجنونة بالعودة إلى البيت والدفاع عنه.

هكذا كتبت الأقدار حيوات عائلة غازي، فحاول كلّ منهم أن يثبت بعض الكلمات ويمحو أخرى، صانعاً مصيره الذي كان يعتقد أنّ له الكلمة العليا فيه! هي رواية لتأمّل كيف يصنعنا التاريخ ونصنعه، ومن خلال ذلك، نكتشف فرادتنا التي هي التاريخ الحقيقي.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.