يقسم الكتاب ذوي الأصول العربية والمستقرين في كندا إلى ثلاثة أصناف؛ الكتّاب الذين يكتبون بالفرنسية والذين يجدون في الوجه الفرنكفوني لكندا فضاء مناسباً لتوطين نصوصهم، وامتداداً له في فرنسا عبر دور نشرها، مثل العراقي نعيم قطان والتونسي الهادي البوراوي والفلسطينية يارا الغضبان، والكتاب الذين يكتبون بالإنجليزية والذين لم نقرأ لهم شيئاً بلغة أخرى، مثل اللبناني راوي الحاج و المصري عمر العقّاد، والكتاب الذين اختاروا الكتابة بالعربية ومواصلة النشر في دور نشر عربية، وعدم القطيعة مع المشهد الثقافي العربي.

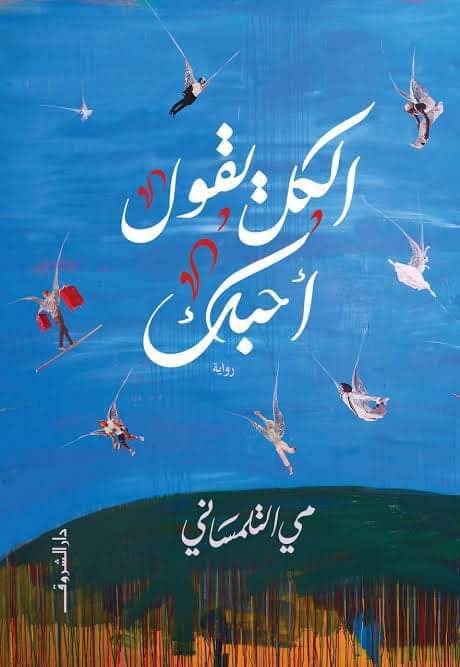

ويمكن أن نمثل لهم بالعراقي صلاح صلاح والمصرية مي التلمساني، التي وعلى الرغم من انخراطها في الثقافتين الفرانكفونية والأنجلوفونية واشتغالها بالترجمة وإنجاز أطروحتها بالفرنسية حول الحارة في السينما المصرية، وتدريسها السينما بالإنجليزية تواصل نشر أعمالها الإبداعية في القصة القصيرة والرواية واليوميات بالعربية، حيث نشرت ثلاث مجموعات قصصية: "نحت متكرر" و"خيانات ذهنية" و"عين سحرية" وأربع روايات هي "دنيا زاد " و"هليوبوليس" و"أكابيلا" و"الكل يقول أحبك" التي أطلقتها هذا العام دار الشروق المصرية في 188 صفحة من الحجم المتوسط بلوحة للفنان خالد حافظ.

أصوات متقاطعة

تدور أحداث الرواية سنة 2020، مع بداية جائحة كوفيد 19 التي اجتاحت العالم وترتدّ بالأحداث إلى أزمنة مختلفة عبر حركة الذاكرة التي تُستفز بلقاءات الصدفة، تلك الصدفة التي بنى عبرها الروائي الأمريكي بول أوستر مشروعه السردي، وأخرجها من موضع الاتهام في الأعمال السردية إلى موضع الخيار الفني، فكل حيواتنا تُبنى على صدف متلاحقة.

عبر أسلوب "تعدد الأصوات" الفوكنري، نسبة إلى وليام فوكنر، تُشيّد مي تلمساني روايتها، فتتناوب خمس شخصيات هي كمال المصري، كريم ثابت، نورهان عبد الحميد، داينا سليمان وبسام الحايك، على السرد بضمير المتكلّم لتنسج عبر هذا التناوب العلاقات المتقاطعة وتكشف عن عواطفها وعن سيرها. وتسمح هذه البوليفونية ببناء مقطوعة سردية متناسقة ترسم قطعة من الوجود الإنساني في كندا أساساً ودول الشتات.

يقسم الكتاب ذوي الأصول العربية في كندا إلى ثلاثة أصناف؛ الكتّاب الذين يكتبون بالفرنسية والذين يجدون في الوجه الفرنكفوني لكندا فضاء مناسباً لتوطين نصوصهم، والكتاب الذين يكتبون بالإنجليزية والذين لم نقرأ لهم شيئاً بلغة أخرى، والكتاب الذين اختاروا الكتابة بالعربية ومواصلة النشر في دور نشر عربية

وقد أطلقت مي تلمساني ألسنة الشخصيات لترطن بلهجاتها في الحوار، لتضفي على الواقعة السردية واقعيتها عبر الواقعة اللغوية، فتندفع اللهجة السورية في مواجهة اللهجة المصرية، مشيرة إلى استبعاد اللغات الرسمية للبلد؛ الإنجليزية والفرنسية، بسرعة كلما تعارفت الشخصيات على أصولها، فتلك الصدف هي محطات عبور نحو الداخل ونحو المهمل ونحو الأصلي.

الشيء اللافت في هذه الرواية أن تقنية التناوب التي اعتمدتها الكاتبة هي في ظاهرها إعطاء صوت للشخصية لتعبر عن كيانها ووجهة نظرها، ولكن هذه الشخصية لا تعود للحكي مرة أخرى، إنها كما الشخصيات التي تعترضنا في المحطات تماماً، قد نتجاذب معها أطراف الحديث أو تلفت انتباهنا لبعض الوقت، لكنها تختفي إلى الأبد، وهذا ما يعمّق غربتها وإحساسنا بتيهها وخساراتها، إنها تختفي في الزحام أو في الطوابير.

وبذلك تتناغم تقنية الظهور الروائي في سرد الحياة الشخصية في رواية مي التلمساني، مع الفرصة الوحيدة التي قد تمنح للوافد إلى كندا، وعليه أن يتمسك بها، وهي فرصة النجاة مما اعتقد أنه الأسوأ. إنها تذكرة سفر في اتجاه واحد، لذلك أغلب الشخصيات في الرواية لا تفكر بالعودة إلى أوطانها، ولا تحرص على السفر إلى الإسكندرية إلا نورهان عبد الحميد.

إن هذه الأصوات تتحول في بعض الأحيان إلى شيء أشبه بالاستجابة لطلب المحكوم عليهم بالإعدام لقول أو طلب ما يريدون مرة واحدة قبل تنفيذ الأحكام، والحكم هنا هو العودة إلى التيه والغياب. وتسند هذه الفكرة الإشارة إلى رواية "وداعاً بابل" للعراقي اليهودي نعيم قطان، الذي ترك العراق ليستقر سنة 1954 في مونتريال، حتى وفاته في2021 .

تدور رواية "الكل يقول أحبك" لمي التلمساني حول حيوات متقاطعة لمجموعة من المهاجرين، أغلبهم من أصول عربية، من أجيال مختلفة، في بحثهم الدائم عن خطّ نجاة عبر الحب لإنكار الواقع السوداوي الذي سقطوا فيه

تتخذ مي التلمساني من المحطّات وقاعات الانتظار ومقاعد الطائرات والقطارات والسيارات ذرائع حتى تلتقي شخصيات روايتها ببعضها وتتعارف، فتشتغل تلك الفضاءات العرضية والأزمنة العرضية النمطية واليومية محفّزات، لا للأحداث بل للتذكّر. فلا شيء يحدث الآن زمن الحكي غير التذكّر. كل شيء قد حدث وما يحدث الآن ليس سوى روتين يومي صار يتكرّر منذ سنوات، بعد الاستسلام له كواقع يومي.

تشي هذه الفضاءات المتحركة بعدم الاستقرار والحياة الراكضة في تناقضها مع أعمار الشخصيات التي تتسلق العقد السابع. أجساد على عتبات التقاعد تروي سير الخيبات، يقول كمال المصري: "مرت خمسة أعوام على بلوغنا الستين أنا وناهد. حلّ الصمت محل المناهدة، وهدأت أسباب الشجار".

تكتسب هذه الفضاءات أهميتها من كونها فضاءات مهدّدة هي الأخرى، كما الشخصيات، بالفقد، فالموت يخيم على كل شيء، حتى على الفضاءات التي تنتظر بدورها الاغلاق مع بداية ظهور الوباء بالعال، وهي بذلك تقول آخر الكلام عبر هؤلاء البشر الذين يتحركون فيها ويروون حكاياتهم ويلاحقون ما تبقى من حيواتهم عبر فعل التذكّر.

الحب الملاحق أو الإيروس المفقود

تدور الرواية حول حيوات متقاطعة لمجموعة من المهاجرين، أغلبهم من أصول عربية، من أجيال مختلفة، في بحثهم الدائم عن خطّ نجاة عبر الحب لإنكار الواقع السوداوي الذي سقطوا فيه.

الحب في كندا لم يعد مجرّد عواطف تعيشها الشخصيات ويمكن التخلي عنها، بل صار شرطاً للمقاومة والبقاء على قيد الحياة... رواية "الكلّ يقول أحبك" لـميّ التلمساني

إن الحب الذي يمثّل التيمة المركزية للرواية تختفي وراءه كل المآسي السياسية والإيديولوجية والحروب الأهلية وحركات التحرر والانتفاضات. لا تعني ماهية هذا الحب شخصيات مي التلمساني، المهم عندها أن يخلق، إن كان عبر الروايات المصورة وألبومات ميلو مانار، عبر أفلام فليني ووودي آلن، أو عبر اللحظات المسروقة من مؤسسات القمع: الزواج والأخلاق والدين.

فالحب في كندا لم يعد مجرّد عواطف تعيشها الشخصيات ويمكن التخلي عنها، بل صار شرطاً للمقاومة والبقاء على قيد الحياة. الكل يريد الاحتفاظ به كمسكّن، حتى في حده الأدنى، لتستمر تلك الحياة المصابة بالتشوه بسبب الهجرة الاختيارية أو القسرية. فظاهر النفوس والأجساد يظل واجهة جميلة ونظيفة ومرتّبة بينما الحقيقة في"البيزمنت".

غير أن الحب في بعده الأيروسي صار ذكرى في عمر الشخصيات الستينية، يقول كمال المصري: "كم مضى على قرارنا بالاكتفاء؟ سنوات فيما أظن. تزيد أو تنقص عن عشر. في الآونة الأخيرة، حلت الطبطبة محل المعاشرة، ويعد لدى أي منا ميل لمناوشة الآخر. تحول الزواج إلى شراكة في البيت، وما يشبه الصداقة في الفراش. نستعين بالعشرة والمودة على الغياب والغربة".

إن هذا التقاعد للأجساد وفتورها يضعنا أمام ما يسميه الفيلسوف الفرنسي ديفيد لبروتون في كتابه "أنثروبولوجيا الجسد والحداثة" بالأجساد الخارجة عن الخدمة، وهي أجساد تتعمّق غربتها حينما تلامس تلك الغربة أرواحها، خاصة إذا كان بعضها لا يرضى بـ"فتات المشاعر ونثار الذكريات"، كما هو حال كمال المصري مع زوجته ناهد عبد الحميد التي يلتقيها مرة في الأسبوع، بعد أن اختارا العمل والاستقرار في مدينتين مختلفتين.

كذلك كان الأمر مع بسام الحايك الذي يبحث عن الحب ليبقى حياً، فما الحب عنده إلا نسائم أمل لا يتحقق إلا مع حب جديد، غريب مع غريبة. يقول: "لا أتصور أني سأكتشف صنوفاً أخرى من كرامات الجسد، لكني أحتاج للغريبة لتقود دفة العلاقة ولو لزمن قصير... أعرف أن روحي تنطفئ كل حين وتعود لتزهر مع كل حب جديد". فالأمل، كالشعر، كاذب، "يبقينا على قيد الحياة" كما يكتب بسام إلى داينا في بداية تعارفهما.

أسئلة رواية ما بعد الحداثة والهويات الصغرى

لا تخرج رواية تلمساني، في ظاهرها، عن تلك الرواية العربية المكتوبة في كندا، التي تروي خيبات الهجرة وانكسارات الذات وتحطم الحلم الكندي، والتي يمكن أن نرصدها في رواية "الصرصار" لراوي الحاج، أو في "كيف تقتل الأرنب" لصلاح صلاح، فلا شيء يتحقّق في كندا لأولئك الهاربين من التخلف أو من الفقر أو من جحيم الحرب.

يبدو أن أدباً كبيراً ينشأ في العالم ويتسيّد اليوم المشهد ما يسمى بأدب ما بعد الاستعمار، والمنشغل باللاجئين والمهاجرين، ينخرط في إنتاجه كتاب من أصول عربية

إلا أن الفرق في رواية تلمساني أن شخصياتها الروائية لا تعاني من الفشل المهني، ولم تخفق في حياتها، فهم إما أساتذة جامعيون أو موظفو دولة أو موظفون في شركات كبرى ومؤسسات خاصة أو فنانون، ومع ذلك يعيشون غربة روحية ويجثم على صدورهم سواد ثقيل.

تستند رواية تلمساني على ثقافة معرفية بالفنون والآداب والتاريخ والسياسة شرّعت لها بمستوى شخصياتها ( أساتذة وفنانون وإعلاميون) وسمح هذا بمناقشة أمور متعلقة بالمعجم المتحرك للخطاب الثقافي، كالسخرية من كلمة "مهجر" و"العالم الثالث" و"الشرق الأوسط" في عصر الثورة الرقمية والعولمة.

كما حاولت الكاتبة أن تحافظ على حيادها بخلق ذلك التناقض بين الشخصيات في رؤيتهم للعالم وللأحداث، فجعلت اللاجئ السوري بسام الحايك، المتبني لخطاب الثورة السورية والمناهض لاستبداد النظام السوري، في مواجهة آراء زوجته الهجينة والتي تقدم نفسها "كندية من مونتريال، أمريكية من ديربون، سورية من حلب باعتبار أن أبي أصلا من دينة حلب، وأن أمي أمريكية ولدت لعائلة دمشقية استقرت في ديربورن منذ نهايات القرن التاسع عشر".

وهي تربط في نظرتها للثورة السورية ربطاً لا يراه زوجها منطقياً، بين ضرورة مناصرة النظام باعتبار ما يتعرض إليه الفلسطينيون من الاستعمار الإسرائيلي. تقول: "لكن نظرتي إلى القضية الفلسطينية وارتباطها باستقرار الأوضاع في سوريا تبدلت بعد نشوب الحرب.

ارتعبت لمجرد تصور أن تسقط سوريا كما سقطت فلسطين وكما سقطت العراق. لم أكن وحدي، فقد ظل أبي داعماً لشرعية النظام السوري بدافع من إيمانه بالقومية السورية حتى وفاته، وكذلك أخي مروان"، وهذا ما يعتبره زوجها بسام الحايك سطحية، ولكنه يجد لها عذراً متمثلاً في أنها ابتعدت عن الوطن منذ عقود كما ابتعد، وقد جمعهما وئام وتبادل مصالح: "هي حصلت على بيت واستقرار مالي وزوج وابنه بالتبني، وأنا حصلت على زوجة ذكية، جربت الحياة وعركتها...".

تتسع الرواية للإشارة إلى أحداث 11 سبتمبر 2001 وتأثيراتها على العرب والمسلمين، وإلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والثورة المصرية والنظام السياسي، والعشرية السوداء الجزائرية، ومجزرة حماة بسورية، وحق العودة للفلسطينيين .

إن هذه الأصوات المتناقضة والمتصارعة وانحسار القضايا الكبرى لتصبح مجرد خلفيات تطل من الكوى إطلالات محتشمة ثم تختفي تحت وطأة أسئلة الواقع المادي والفردي، تؤصل الرواية في تيار ما بعد الحداثة، حيث ينهض الشك في كل شيء هو أساس الرؤية، وحيث الأقليات الصغرى وهمومها تصبح الأسئلة المركزية، فالشخصيات لم يعودوا عرباً مهاجرين، بل كائنات كندية مهجنة تتطارح أسئلة معقدة حول مصيرها، في بلد لا شيء فيه أقدس من العمل حتى لو كان فناً كالتصوير الفوتوغرافي.

ومجتمع لاجئين ومهاجرين شبع عنفاً ولم يعد قادراً على حتى على مقاومته في ظل مجتمع آخر كندي نبذ العنف ويعيش بعقدة الذنب بما اقترفه في أبناء السكان الأصليين.

لذلك يعوي بسام الحايك من غربته: "أهتف في الجمهور الذي يراني ولا أراه... يتعين علينا أن نقاوم محاولات الهدم التي باتت حقيقة واقعة بأسلوب علمي وبعزم لا يلين، لعلنا ننبذ الكراهية والحقد والعنف المنظم، لعلنا نتكاتف من أجل بناء إنسان جديد يؤمن بالعدل والحرية والكرامة".

وكنتيجة لهذا الاعتقاد المستعار من الخطاب الإنساني العالمي، يشرع بسام بقاءه مع زوجته المختلفة معه كلياً في تصوراتها، لأنه على يقين آخر بأن اختفاءها يعني سقوطه من جديد في الضياع والخوف.

رواية مي التلمساني هي رواية الهشاشة؛ هشاشة الكائن المعاصر الشريد في العالم الذي تطحنه ماكينات العمل، والراكض وراء الخبز والتقدم الوظيفي ومتطلبات الحياة المعاصرة والوقائع المتنافذة التي تؤثر في الفرد ومصيره، دون أن يكون في علاقة مباشرة معها.

وهي رواية تقف عند استقبال الوباء، متسائلة عن مصير هذا الفرد الذي فقد العائلة والوطن وصار مهدداً بفقدان كل شيء، حتى تلك العائلة الصغيرة البديلة التي يحاول أن يخلقها في الغربة كمسكّن، لكنها تتفتت وتتشظى بين يديه ككمشة ثلج من يوم كندي.

يبدو أن أدباً كبيراً ينشأ في العالم ويتسيّد اليوم المشهد ما يسمى بأدب ما بعد الاستعمار، والمنشغل باللاجئين والمهاجرين، ينخرط في إنتاجه كتاب من أصول عربية، توج بجائزة نوبل مع عبد الرزاق قرنح، وتوّج مرات في إيطاليا مع عمارة لخوص، وتوّج في كندا مع راوي الحاج وعمر العقاد، وفي أمريكا مع خالد مطاوع وهشام مطر في انجلترا وأمريكا.

فهل يصنع هذا الأدب الربيع الأدبي العربي؟ لكن السؤال الأصعب هل يقرأ العرب أدب هؤلاء؟ وهل في اختيار مي التلمساني الكتابة بالعربية إجابة غير مباشرة عن هذا السؤال؟

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.