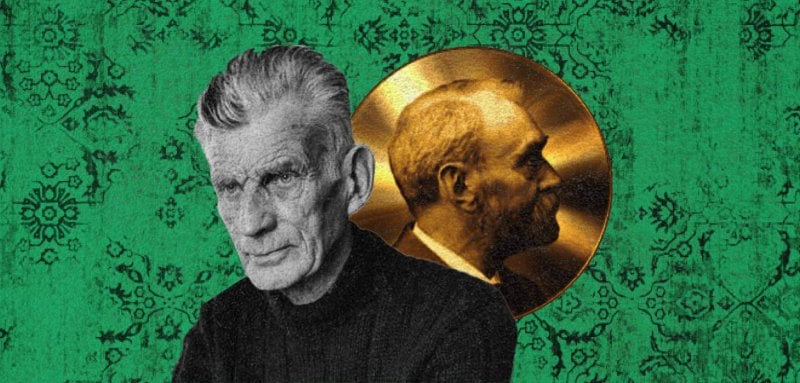

بعد ظهيرة يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1969، كان الناشر الفرنسي جيروم ليندون جالساً في مكتبه في دار "Minuit" حين وصله تلغراف منن السفارة السويدية. كان موجزاً جداً وبلا تفاصيل، يعلن فوز الكاتب الأيرلندي، صموئيل بيكيت، بجائزة نوبل للآداب. وكان ليندون يتوقع ذلك، إذ انحصرت المنافسة في ذلك العام بين بيكيت والمفكر الفرنسي أندريه مالرو، لكنه كان حائراً وقلقلاً بشأن موقف كاتبه الذي ينشر له من الجائزة: هل سيقبلها؟ أم سيرفضها كما فعل جون بول سارتر قبل خمس سنوات؟

لقطع تلك الحيرة، أبرق ليندون إلى بيكيت وقال له: "عزيزيّ سام وسوزان. على الرغم من كل شيء، فقد منحوك جائزة نوبل - أنصحك بالاختباء". في الجهة المقابلة، كان صموئيل بيكيت قد فرغ للتو من كتابة رسالة للشاعر الأيرلندي، جون مونتاغ، يشكره فيها على قصيدة أعجبته.

يقرع عامل الفندق الغرفة لأخذ رسالة بيكيت، ويسلمه البرقية القادمة من باريس. يطالع بيكيت حروف البرقية الموجزة دون تفاعل، وينحني على كومة أوراق مدوّن عليها رقم هاتف جيروم ليندون، ويطلب من العامل أن يتصلوا له بالرقم. بعد أكثر من نصف ساعة، يتصل موظف الاستقبال بغرفة بيكيت طالباً إليه النزول لأن المكالمة الدولية التي طلبها أصبحت جاهزة.

تسبقه زوجته سوزان إلى الهاتف. لا يطول حديثها مع الناشر حتى يأتي صموئيل في إثرها. يصيح جيروم ليندون في السماعة دون أن يلقي التحية: "لقد فعلتها يا صام". لا يُبدي صموئيل بيكيت أي ردة فعل. يقف مستمعاً لثرثرة ليندون وقبل أن يضع السماعة تتلقفها سوزان، فلا تقاوم لحظة الفرح التي تبدو على قسمات وجهها رغم الخوف. يسير الزوجان في الممر الطويل نحو غرفتهما. يلتفت صموئيل إلى سوزان قائلاً: "إنها كارثة".

ماذا نعرف عن صموئيل بيكيت، غير ما نشر من نصوص؟ أي ماذا نعرف عن حياته الخاصة؟ تقريباً لا شيء، باستثناء ما تركه من رسائل، نُشرت بعد سنوات من رحيله عام 1989. وحتى في هذه الرسائل، بدا كعادته مقتصداً في الكلام، لا يسترسل في التفاصيل، ولا في وصف المشاعر أو الأماكن. هذه الندرة المعرفية التي تحيط بالكون الشخصي لكاتب ومسرحي، من بين الكتاب والمسرحيين الأكثر شهرةً وتأثيراً في تاريخ البشرية، تفسر على وجه الدقة لماذا لا نعرف شئياً عن عزلته الموسمية في تونس والمغرب.

كاتب بلا أثر

خلافاً لكل الكُتاب الكبار الذين مروا بتونس أو المغرب خلال القرن العشرين، لم يرتبط بيكيت بصداقات ولم يتحدث أمام الجمهور ولم يترك أي أثر يدل عليه. كان، كما هي حاله في أوروبا، يعتقد أن حياته ليس لها من الأهمية ما يجعلها عموميةً، بقدر الأهمية التي كان حريصاً عليها بشأن النصوص والمسرحيات التي قدّمها على مدى عقود من نشاطه الأدبي.

بدأت علاقة صموئيل بيكيت بتونس بوصفها مصيفاً وملجأ من ضجيج أوروبا الباردة، في بداية ستينيات القرن الماضي، عندما أعادت زوجته سوزان صلاتها بالبلد الذي بدأت علاقتها به منذ عقود. في منتصف الثلاثينيات، تعرّف بيكيت على الشابة الفرنسية اليسارية، سوزان ديشيفو دومنيل، في باريس، وتحمست لنصوصه وسعت من خلال جولات لدى الناشرين الفرنسيين إلى نشر مخطوطات صديقها ولعبت دوراً مهماً في الترويج لأعماله. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتفرّق بين الصديقين، بعد أن انضم بيكيت إلى إحدى خلايا المقاومة ضد النازية. لكن العلاقة وُلدت من جديد بعد الحرب، على نحو أكثر عمقاً وحميميةً، ليتزوجا أخيراً عام 1961.

تنمتي سوزان إلى عائلة من المستوطنين الفرنسيين الذين استقرّوا في تونس في أعقاب الاحتلال الفرنسي. أمضت سوزان التي ولدت في فرنسا، عام 1900، جزءاً من طفولتها في تونس، كما أن والدها توفي في تونس عام 1921. لذلك فهي تملك علاقة حميمية بتونس، تعود إلى الأيام الطفولة، وهذا ما دفعها إلى القدوم في إجازات سنوية مع زوجها صموئيل إلى تونس، تمتد على طول فصل الصيف وربما أجزاء من فصل الخريف.

نوبل والانقلاب

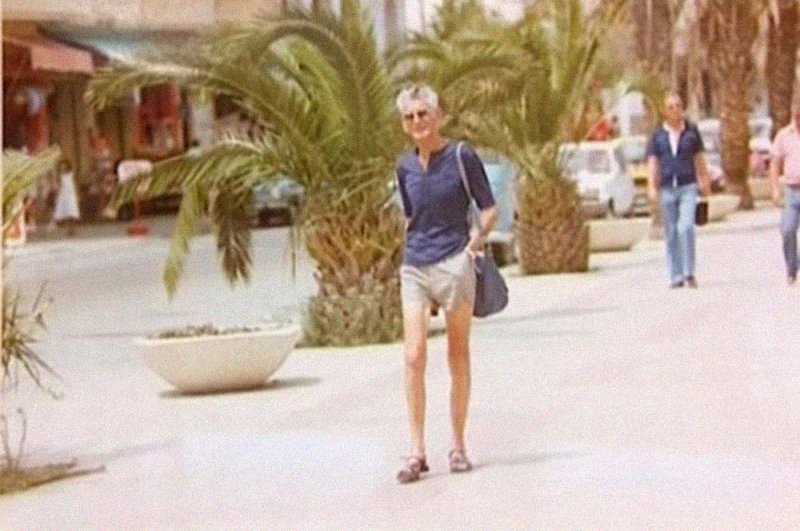

كان ذلك دأب الزوجين حتى عام 1969، عندما انقلبت حياتهما تماماً بعد حصول صموئيل على جائزة نوبل للآداب. تحول مطار تونس العاصمة خلال يومين إلى محطة للصحافيين الأجانب، كل منهم يسعى إلى مقابلة مع صاحب نوبل. في المقابل، كان بيكيت متحصناً بغرفته في فندق الرياض في ولاية نابل، على الساحل الشرقي، لا يخرج إلا فجراً لممارسة هوايته اليومية في المشي حافياً على الشاطئ.

بعد إلحاح طويل من ناشره، جيروم ليندون، يرضخ الرجل المنعزل أخيراً لطلب من التلفزيون السويدي بتصويره لبضع دقائق. في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وصل فريق من القناة السويدية العامة إلى تونس للقائه. لم يكن الأمر لقاءً، بقدر ما كان لقطة صامتةً لم تتجاوز الدقيقة والنصف، وقف خلالها بيكيت متسمراً كالجماد دون حراك أو كلام على شرفة غرفته، وجهه متجهم، وفي الخلفية نسمع هدير الأمواج قوياً.

كانت لحظة نوبل بالنسبة إلى الكاتب الأكثر عزلةً في التاريخ المعاصر، بعد إميل سيوران، انتهاكاً لعزلته التونسية السنوية. مع أنه لم يكن أكثر انفتاحاً في فرنسا، حيث مقره الرسمي، فقد كان يقضي أكثر وقته في منزله في بلدة أوسّي-سور-مارن، وسط امتداد لا نهائي من الخضرة المتوحشة، ولا ينزل إلى باريس إلا لحضور بروفات مسرحياته أو لمواعيد مهمة تتعلق بنشر الكتب. أراد دائماً أن يظل بعيد المنال، لكن نوبل حرمته من ذلك. بدأت صحف باريس في تعقب أخباره، وسرت الشائعات حول موقفه الأخير: هل سيقبل الجائزة أم سيرفضها؟ كانت سوزان تتابع ذلك مما قد يصلها من صحف إلى مدينة نابل.

يتصل بناشره جيروم ليندون من فندقه في نابل. دون أن يلقي التحية، يصرخ ليندون: "لقد فعلتها يا صام". لا يُبدي صموئيل بيكيت أي ردة فعل. تنتهي المكالمة. يسير مع زوجته سوزان في الممر الطويل ويلتفت إليها قائلاً: "إنها كارثة"، قاصداً نيله جائزة نوبل

في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1969، كتبت الصحافية الفرنسية مادلين شابسال، في جريدة الإكسبريس تقول: "ماذا سيكون موقف الرجل الصامت؟ ربما يكون بيكيت هو الكاتب الوحيد المعاصر الذي لم يقل أي شيء عن عمله. والقليل جداً عن نفسه. هذه الشخصية النادرة التي نحلم بها: الكاتب الذي يحتفظ بكلمته لعمله، والذي يجد أن العمل كافٍ أو يجب أن يكون كافياً. والحقيقة هي: مَن يحلم بالتفكير في أن صموئيل بيكيت لم ‘يشرح’ نفسه بما فيه الكفاية؟ يبدو، على العكس من ذلك، أنه لا يوجد أقوى شرح من هذا الصمت".

أما جريدة لوموند، فقد كتبت في عددها ليوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1969: "لا تزال الشائعات والمعلومات الأكثر تناقضاً تنتشر حول الموقف الذي ينوي صموئيل بيكيت اعتماده في ما يتعلق بالتمييز الذي منحته إياه جائزة نوبل. شائعات بأن صمت الكاتب، الذي لا يزال راسخاً في عزلته في نابل (تونس)، يحابيهم أكثر مما يثبط عزيمتهم. لكن ناشره، جيروم ليندون، قد كسرها للتو من خلال إنكار أن الفائز قرر تقديم مبلغ الجائزة للجمعيات الخيرية".

تحولت إجازة الزوجين بيكيت إلى كابوس. بدأت البطاقات البريدية والرسائل تصل إلى غرفته في فندق الرياض في نابل، بعد أن أذاع ناشره جيروم ليندون سر عنوانه. أما الطقس فقد كان يتدحرج نحو السوء، حاله حال الزوجين، من خلال موجة من الرياح والأمطار لم تتوقف، بل تحولت إلى فياضانات ما زالت هي الأكثر عنفاً في تاريخ البلاد.

واصفاً تلك الفترة، يقول صموئيل بيكيت في رسالة لأحد أصدقائه، نُشرت لاحقاً في مجلد رسائله عام 2014: "لقد حاولت العودة إلى العمل في نابل، ولكن دون جدوى. كان عليّ المثابرة. استسلمت مرة أخرى. كيف أصف السواد والصمت والفراغ؟ مشكلة فنية مثيرة للاهتمام. حاولت أن أفهمها وفشلت. لا أعرف ما إذا كان من الحكمة القبول بالجائزة. ربما لا توجد حكمة في مثل هذه الحالة. لن أذهب إلى ستوكهولم. لا يبدو أنهم مستاؤون بشكل مفرط. ناشري الفرنسي سيمثلني. آمل أن يغفر لي العمل الفني ويسمح لي بالتعامل معه مرة أخرى".

وتشير فاليري لومبروزو، كاتبة وثائقي صموئيل بيكيت إلى أن بيكيت كان رافضاً أن يمثله السفير الأيرلندي وفقاً للتقاليد في حفل تسلم الجائزة، وطالب خطياً بتسليم الشيك والميدالية الذهبية والشهادة إلى ناشره جيروم ليندون.

خلافاً لكل الكُتاب الكبار الذين مرّوا بتونس أو المغرب خلال القرن العشرين، لم يرتبط صموئيل بيكيت بصداقات ولم يتحدث أمام الجمهور ولم يترك أي أثر يدل عليه. كان يعتقد أن حياته ليس لها من الأهمية ما يجعلها عمومية

برغم أن إجازته التونسية قد أُفسدت بفضل فوزه بجائزة نوبل، إلا أن صموئيل قرر تمديد إقامته في تونس، كونها ستكون أقل كارثيةً من العودة إلى باريس والوقوع في فخاخ الصحافيين وعدسات المصورين. في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 يكتب بيكيت إلى حبيبته السابقة وصديقته حينها باربرا براي قائلاً: "هنا في نابل، الأمور مروعة بصراحة ومن غير المرجح أن تتحسن. أخرج وأعود سرّاً وأتناول الطعام في الغرفة (...) كتبت حوالى 500 بطاقة شكر وملاحظات وخطابات".

وفي رسالة أخرى لباربرا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر يقول: "لقد شعرت في المدة الأخيرة بأنه ما لم أحافظ على عزلتي، وبقائي تحت الأرض حرفياً، فإن ما فعلته خلال السنوات الخمس والعشرون الماضية سينتهي".

لاحقاً، غادر بيكيت وزوجته تونس ليواصلا التمتع بالبحر والشمس، في مدينة كاسكايس البرتغالية، فقد كانت لهما العديد من المصائف التي يتنقلون بينها: كورمايور، سانتا مارغريتا ليغور، ألغيرو في سردينيا، كاسكايس في البرتغال، ماديرا، رودس، مالطا، نابل وطنجة في المغرب.

من البرتغال، يرسل بيكيت إلى أحد أصدقائه رسالة بأسلوب برقي: "لا شيء هنا. أوقفت المضادات الحيوية. رياح شرقية شديدة البرودة. الطقس غائم غالباً. ساحل ملوث. أتساءل ما إذا كان هذا هو المكان المناسب. ربما أبقى في الغارب (جنوب البرتغال). تعبت من التغيير. أبحث عن حفرة مناسبة لاستقرّ. فندق هادئ نسبياً. تفوح رائحة مياه الصرف الصحي في حمامي".

لكن أخيراً، يستسلم بيكيت للضجيج، ويعود إلى باريس بيد يمنى مصابة بتقلص دوبويتران، وهو نوع من الشلل يمنع انبساط اليد. لكن نوبل التي حرمت بيكيت من عزلته منحته فرصة ممارسة هوايته في توزيع المال لمَن يحتاجون إليه.

تبدو علاقة صموئيل بيكيت ببلدان المغرب غامضةً. لا نملك كثيراً من المعلومات عن مواقفه منها ومن مجتمعاتها

عُرف عن بيكيت الكرم. لم ينتظر حتى عام 1969 لمساعدة الأصدقاء، وإرسال شيك إلى الرسام أفيغدور أريخا (حلم ذات ليلة أنه معدم، وكان هذا صحيحاً)، كما أوصى الناشر الأمريكي بي إس جونسون. وفي كانون الأول/ديسمبر 1970 يكتب بيكيت لصديقته الكاتبة والرسامة الأمريكية جونا بارنز: "عزيزتي جونا، لقد صدمت عندما علمت في عدد حديث من جريدة فرانكفورت العامة أنك تواجهين صعوبات. هل يمكنني مساعدتك مالياً؟ أرجو منكِ أن تقبلي".

تحوّل نحو طنجة

لكن صدمة نوبل في تونس لن تثني بيكيت عن إجازاته الصيفية في دول المغرب. بدايةً من سبعينيات القرن العشرين، سيتحول شغف الزوجين، صموئيل وسوزان، نحو طنجة المغربية، حيث سيقضيان أغلب أيام الصيف والخريف حتى آخر الثمانينيات.

بيكيت في طنجة

بيكيت في طنجة

قبل سنوات، نشرت الكاتبة المغربية لمياء برادة روايةً تتبعت فيها خطى الكاتب الأيرلندي العظيم في طنجة، تلك المدينة التي كانت منذ أربعينيات القرن الماضي مستقَرّاً ومزاراً للعديد من الكتاب العالميين، خاصة من ذوي اللسان الإنكليزي، مثل بول بولز ووالتر هاريز وبراين جيسن وجاك كيرواك والكاتب الفرنسي جون جينيه.

وفي طنجة، كتب بيكيت، بين آذار/مارس، ونيسان/أبريل 1972، مسرحيته "ليس أنا"، وهي عبارة عن مونولوغ عُرض لأول مرة في مسرح لينكولن سنتر في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 1972. ويذهب جيمس نولسون، في كتابه "ملعون بالشهرة: حياة صامويل بيكيت" إلى أن فكرة المسرحية جاءت لصموئيل عندما كان يجلس في مقهى في مدينة تونس العاصمة عام 1970، وشاهد صورة غامضة لشخص يرتدي "جلابة". ويخمن نولسون أن هذا المشهد اندمج مع ذكريات بيكيت الحادة عن لوحة كارافاجيو، قطع رأس القديس يوحنا المعمدان، فقد ظهرت في هذه اللوحة هناك، امرأة عجوز تقف على يسار سالومي، وتراقب قطع الرأس برعب، وتغطي أذنيها بدلاً من عينيها.

تبدو علاقة صموئيل بيكيت ببلدان المغرب غامضةً. لا نملك كثيراً من المعلومات عن مواقف الكاتب الغامض من هذه البلدان ومجتمعاتها. لكن بيكيت كان دائماً، بقصد أو من غير قصد، كاتباً حدودياً، على الأقل كفنان شكلت له الحدود حياته وتفكيره السياسي وروحه الفنية. فقد ولد ونشأ في أيرلندا التي استعمرتها إنكلترا، وشهد بنفسه تقسيم البلاد في عام 1922. خلال رحلته إلى ألمانيا في 1936-1937، شهد صعود النازية، وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، اختار أن يدافع على فرنسا، حيث التحق بالمقاومة. وبعد أن اختار باريس مستقراً له، عاش بيكيت في مجتمع مزقته حرب الاستقلال الجزائرية.

في العلاقة بين فرنسا ودول المغرب العربي، ربما كان منحازاً إلى الطرف الأضعف، كونه كان دائماً في صف الضعفاء. وربما تكون زوجته، سوزان ديشيفو دومنيل، قد رسخت ذلك، بوصفها ابنة مستعمر، ثارت على تراث عائلتها الاستيطاني وأصبحت يساريةً متشددةً. ومهما تكن أسبابه في ذلك، إلا أن مقامه المغربي، قد شكل جزءاً من حياته. لقد كانت معرفته بالمغرب العربي جيدةً لدرجة أنه بدأ في تأريخ رسائله بالتقويم الهجري، وفقاً لتقارير ديفيد ويتلي في ملحق التايمز الأدبي.

في المجلد الرابع والأخير من رسائله، يتحدث صموئيل بيكيت عن سنوات الشهرة التي أعقبت حصوله على جائزة نوبل، وهي رسائل بعث بها إلى أصدقائه وجُمعت لاحقاً بعد وفاته. سلسلة طويلة من الشكاوى الملونة بالسخرية، تشهد على المسعى الذي سعى إليه الكاتب العبثي الكبير طوال حياته أن يكتب كنوع من اللذة العقلية الخالصة. لكن اللافت في الرسائل أن بيكت كان يحاول إرغام نفسه على البقاء في سجن الكتابة/اللذة العقلية معانداً حتى الفرح القليل الذي يمكن أن تأتي به أمور أخرى غير الكتابة، حتى وإنْ كان لها علاقة بالكتابة نفسها، في شكل من أشكال التجرد الموغلة في الزهد.

هذا الكاتب المثير، الذي كانت الكتابة بالنسبة إليه كل شيء، لم يكن يرَى في نفسه إلا أنه أكثر الكائنات عاديةً. ربما كان هذا هو ما أعطاه القدرة على أن يكون أحد أولئك الذين عرفوا كيفية الوصول إلى عمق الناس والأهم الوصول إلى ترجمة الضعف والسيولة الذي تعرض لهما الوعي البشري في القرن العشرين في أعماله.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.