"كلب ابن كلب، من يضع أكياس القمامة هون/ لا تبوّل تحت الشباك يا حيوان، R+T= حب إلى الأبد، المطهر القانوني أبو جلال، القابلة القانونية أم محمد، الحيطان دفاتر المجانين، جبلة كسار راس الوحدة، ورشة الوسيع لتسليك البلاليع". هذا ليس هذياناً سريالياً، أو تنويطاً حرفياً للوحات الرسام سلفادور دالي، أو شطحات مشروع نبي في بداية طريقه مع الكتابة. إنه ما يطالعني وأنا خارج من بيتي الذي أغيره كل سنة، عند انتهاء عقد الإيجار، كبدوي يحمل خيمته على ظهره!

إن كان الله عادلاً أو موجوداً، فأعتقد بأن الرضوان سيفتح لنا باب الجنة دون أي سؤال.

وإذا أردت أن أكون أكثر التصاقاً بإحساسي الداخلي حول هذا الموضوع في التعبير عنه، أشعر بأني "نَوَريٌ" لا سماء تظلله ولا أرض تحمله، أنتقل دون أن تختلف عليّ العبارات أو الجمل المكتوبة فوق الحيطان المتلاصقة، بحبر عجز الزمن عن إزالته عن الجدران الرقيقة للبيوت في العشوائيات، تلك التي رُفعت على عجل، وفي العتمة، باعتبار النهار "فاضح".

بيوت من ورق مقوى، بالكاد تستطيع حيطانها المصنوعة من البلوك والكرتون حجب الرؤية، ولكنها عاجزة عن كتم حديث يدور بين زوجين في غرفة نومهما، أو إخفاء صوت الفحيح الصادر عن تلفاز رجل عازب يسلي وقته بأفلام الـ "بورنو"، أو أغاني الانتقام المجنونة التي تصدر عن هاتف عاشقة تمر بوقت عصيب. أما إذا حالفني الحظ قليلاً، فأستمع إلى شذرات من "هذه ليلتي"، ثم إن حالفني أكثر وجاءت الكهرباء، فسيكون عليّ أن أدخل في سباق مع الوقت لمحاولة شحن بطاريات الإضاءة والجوال، والدعاء لكل الآلهة والشياطين، بأن تشحن بطارية اللابتوب ما يكفيه ليعمل مدة ساعة، ثلاثة أرباع، حسناً نصف، "ولك" ربع يا ولاد "محارم".

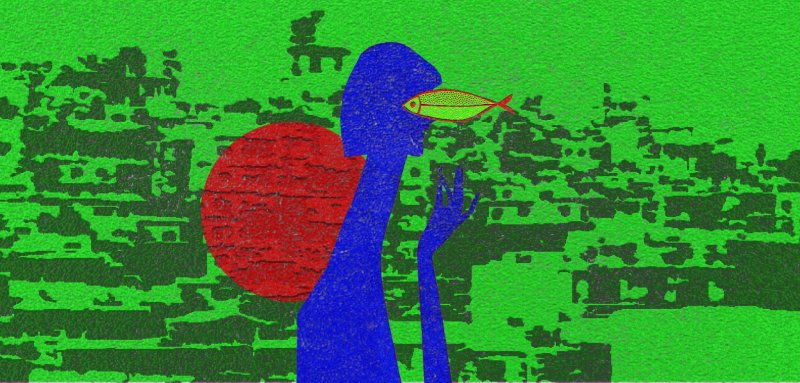

الحياة بين الياسمين والأسمنت. تصوير: تمّام بركات

العشوائيات والغربة

منذ عشرين عاماً، كان من الصعب أن أعطي عنواناً محدداً لبيتي، فأنا أسكن في منطقة من مناطق العشوائيات، التي تُحيط بدمشق، كما تُحيط الأشواك بوردة الجوري البلدي. واليوم، ما زالت هذه الصعوبة، خصوصاً أنني أحيا في "86"! كيف لمن يحيا في رقم، أن يكون له عنوان؟!

الــ"86" هو الاسم المتعارف للمنطقة التي أحيا فيها، وهي من المناطق الجبلية الوعرة، والتي كان من الصعب على الحيوانات البرية أن تسلك دروبها المنحدرة انحداراً يكاد يشكك من يراها بكل قوانين الجاذبية، فبعض تلك الدروب، يبدو الماشي عليها وكأنه معلق في الفراغ!

منذ عشرين عاماً، كان من الصعب أن أعطي عنواناً محدداً لبيتي، فأنا أسكن في منطقة من مناطق العشوائيات، التي تُحيط بدمشق، كما تُحيط الأشواك بوردة الجوري البلدي

مناطق بلا روح أو هوية، بدأت تنتشر في دمشق منذ التسعينيات، ونمت وازدهر قبحها حتى صارت "القبيحة الحلم" لمعظم القادمين من أبناء الريف السوري عموماً، إلى العاصمة، إما للعمل أو الدراسة، بعد أن وجدوا فيها، بديلاً رحيماً، عن الإيجار في مناطق السكن النظامية، حيث بدل الإيجار الشهري لغرفة فوق سطح، يكلف أجر عام كامل، لبيت في واحدة من مناطق العشوائيات.

دروب شقتها الصدف، وغرابة الأقدار، لأناس تركوا السهول الخضراء والجبال النقية، ليصيروا من أهل المدن، إلا أنهم بقوا على حوافها، وبقيت دمشق بالنسبة إليهم، وردة جورية مسيجة بالأشواك، يمكن أن يشاهدوها في القنوات المحلية، أو يسمعوا عنها من الراديو، أو حتى من السياح!

بيوت بلون القهر

في تلك البيوت الميتة ينشأ أطفالنا، وعيونهم لا تحفظ من الألوان إلا الرمادي المتشح بالسواد، اللون الوحيد الذي يخيّم على تلك المناطق بطولها وعرضها، لبيوت لا فائدة ترجى من وجود نافذة فيها، أو شرفة. فما يطالع الناظر من النوافذ والشرفات، خليط عجيب من الجدران المربعة، بألوانها الشاحبة والمتنافرة تنافراً يصعب على أي فنان تشكيلي أن يبتكر مثله، ولو عمل على ذلك طويلاً!

في تلك البيوت الميتة ينشأ أطفالنا، وعيونهم لا تحفظ من الألوان إلا الرمادي المتشح بالسواد، اللون الوحيد الذي يخيّم على تلك المناطق بطولها وعرضها، لبيوت لا فائدة ترجى من وجود نافذة فيها، أو شرفة

أما الشرفات، فتحولت إلى مستودع للـ "كراكيب"، أو غرف صغيرة ملحقة بالبيت، فمن سيرغب بأن يحتسي فنجان قهوة وهو يطل على البؤس والمرارة، على حبال الغسيل المجنونة، والنفايات المتراكمة هنا أو هناك؟ من يريد أن ينظر إلى السماء، أو ما يظهر منها، وهو يستمع لصراخ هستيري لا ينتهي، يظهر فجأة، ويختفي فجأة، كما لو أنه يصدر عن فيلم رعب؟

نسينا أن ثمة أفقاً موجوداً، ونسينا لون السماء، حتى الشمس عزفت عن زيارتنا إلا بخجل شديد، بعد أن كسرت أشعتها ملايين الجدران الكتيمة، إلا أن شيئاً واحداً ينقذنا من الروتين القاتل الذي يصيب سكان المناطق المنظمة والأحياء "المحترمة"، وهو أننا ننام ونستيقظ لنرى أننا صرنا في منقلب آخر تماماً وحرفياً!

ليلة واحدة كفيلة بأن تغير سمتنا الوجودية، بعد أن ظهر بناء من خمسة طوابق، من العدم، بقدرة مقاول شاطر في تشييد المزيد من بيوت الخيبة، وحجب ما تبقى من الهواء المكتظ بروائح الناس وروائح طعامهم. جدران جديدة لزيادة كتم ضجيج المشاكل العائلية والمجتمعية، والتي أجد نفسي متورطاً في إحداها، دون أن أدري، وبلا قصد أو نية حتى، وأنا أفضّ اشتباكاً ملحمياً اندلع على بعد أشبار قليلة من نافذة غرفتي، بين جاري وزوجته، أو بين جارين وقورين بسبب الماء. وهكذا اكتسبت مهارة جديدة من مهارات التواصل مع الناس، تلك التي لم أتعلمها ولم أكن لأتعلمها، في أي مكان آخر إلا السجن!

الحياة بين الياسمين والأسمنت. تصوير: تمّام بركات

على قيد وهم

الحديث عن تنظيم تلك المناطق لم يعد مملاً، بل مضحكاً، ولكن "عيش يا كديش"، ربما كان الحديث عن موضوع التنظيم مجدياً في مرحلة ما. أما الآن، فالموضوع مستحيل، أو بالأحرى ضرب من ضروب الجنون، لأن المكان صار كورم سرطاني، لا يتوقف عن التكاثر والنمو، كأخطبوط عملاق بأرجل مشوهة.

الحديث عن تنظيم تلك المناطق لم يعد مملاً، بل مضحكاً، ولكن "عيش يا كديش".

تم تمديد المياه وتوصيل الكهرباء في مناطق العشوائيات وبشكل عشوائي عبر أسلاك وخراطيم، ملتفة بعضها حول بعض، تقدح الشرارة منها. وتكفي زلة قدم واحدة فوق تلك الدروب الضيقة ليصير صاحبها من سكان القبور. وتم بناء مدرسة ابتدائية لا تستوعب 10%من طلاب تلك المناطق، ومركز صحي لا يفتح أبوابه قبل العاشرة صباحاً، وإذا حدث ووُجِد فيه أحد، فهو شبح المستخدم، الذي يختفي في الظلال، وكأنه شبح دار الأوبرا!

الرعايا القاطنون في ذلك الكوكب، ما من تحسينات يأملونها، فعلاقة المؤسسات المختصة معهم قائمة على تحصيل فواتير الكهرباء والماء، وهكذا أنشأ السكان عقداً اجتماعياً جديداً، وصارت الفوضى هي النظام الذي تسير عليه الحياة في العشوائيات، التي ترتفع فيها أسعار البيع، على هوى المُلاك، وهم يرفعون من أسعار أقنان الدجاج تلك، بشكل دائم، كما لو أنها في "أبو رمانة" أو "المالكي"، يصل سعر غرفة صغيرة في ذلك الجحيم، إلى ما يعادل راتب موظف من الدرجة الأولى لـ 40 عاماً!

"كأنا خلقنا للردى"

رغم كل ذلك الشقاء الذي لم أصف إلا اليسير منه، فإن الحياة كعادتها لا تعجز عن الوصول إلى أي مكان تريد، ولقد وصلت إلى تلك الأخاديد الجبلية الحادة، لترسّخ وجودنا العشوائي كحياة واقعية جداً في العشوائيات، وها هي قد تطورت بعد "مئة عام من العزلة". لقد غصت الطرقات بالمحال التجارية، وصار لدينا طريق يخترقه السرفيس بصعوبة بالغة، بسبب ضيقه واتجاهه الواحد. ويكفي أن تتعاكس سيارتان في سيرهما، حتى يتم خلق زحام جحيمي لا يحتمله إلا من أوتي من العزم أشده، ومن الصبر والحلم ما يقيه من الموت "طقيق". لكن، كل شيء حدث وسيحدث لتلك المناطق الغريبة، لن يجعلها غريبة على سكانها الطارئين أو هكذا يتمنون أن يكونوا "طارئين".

يئست أرواحنا، ونبتت الطحالب فوق أعيننا وشفاهنا، وصرنا كالأشباح الهائمة التي لا تلوي على شيء، لم يعد يعنينا أن نرى الشمس أو ترانا

يئست أرواحنا، ونبتت الطحالب فوق أعيننا وشفاهنا، وصرنا كالأشباح الهائمة التي لا تلوي على شيء، لم يعد يعنينا أن نرى الشمس أو ترانا. إن كان الله عادلاً أو موجوداً، فأعتقد بأن الرضوان سيفتح لنا باب الجنة دون أي سؤال، يكفي فقط أن يرى فوق جباهنا تلك الندبة التي تقول: "كانوا أمواتاً وهم على قيد الحياة، قضوا ردحاً طويلاً من حياتهم، غرباء" كما أنني لا أظن بأن الجحيم أكثر قسوة!

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.