في سنة 2014 تزوجت الشابة التشيلية – السويدية أماندا غالفيز سراً من أحد إرهابيي تنظيم داعش، سيىئ السمعة والصيت في السويد مايكل سكرومو. بالطبع، سكرومو هذا هو الأكثر شهرة هنا من بين كل أولئك الذين التحقوا عنوة، أو بتخطيط مسبق بتنظيم ما يُسمى "دولة الخلافة" في الرقة السورية، ونال حظاً وافراً من تنديد الصحافة السويدية في حينه، وهي صحافة غالباً تخضع كل شيء لمسطرة التقويم الأحادي الجانب، بما يخص هذه القضايا، ولا تتوخى حجم التغيّرات الكونية التي ضربت مفردة الإعلام نفسها في الصميم على ما يبدو، وغيَّرت من الكثير من مفاهيمه.

لا يجب أن ننسى هنا دور شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه الطفرة في الدفق المعلوماتي من حول هذه القضية بالذات على سبيل المثال، والتي ستحوّل حياة كل من تورط في هذه القصة إلى جحيم، فلم تعد أماندا تلك الفتاة الوردية، البسيطة، القادمة من منبت لاتيني منفتح في الشكل والمضمون لم يكن ممكناً أن يفسح المجال لها لتلتحق بأحد أكثر الإرهابيين السويديين غلظة وإجراماً بحسب الاعلام السويدي على الأقل، وتتزوجه سراً، وتنجب منه سبعة أطفال، في الخفاء وفي العلن، (أماندا قتلت في 2018 بتفجير قنبلة يدوية لا يعرف من يقف وراءها، ومايكل سكرومو مفقود، وأغلب الظن أنه قتل في شمال شرقي سورية سنة 2019 بضربة جوية وقائية لطيران النظام السوري كما قيل في وقتها)، لولا أن أمها التي افترقت عن أبيها باتريسيو غالفيز سنة 1993 لعبت دوراً بارزاً في انتمائها (الابنة أماندا) للفكر الداعشي المتطرف، وقد عافت كل أنواع الموسيقى، والغناء، والهيب – هوب، وأرادت أن تتطهر منها -بحسب الأم- دفعة واحدة.

صراع الجد باتريسيو

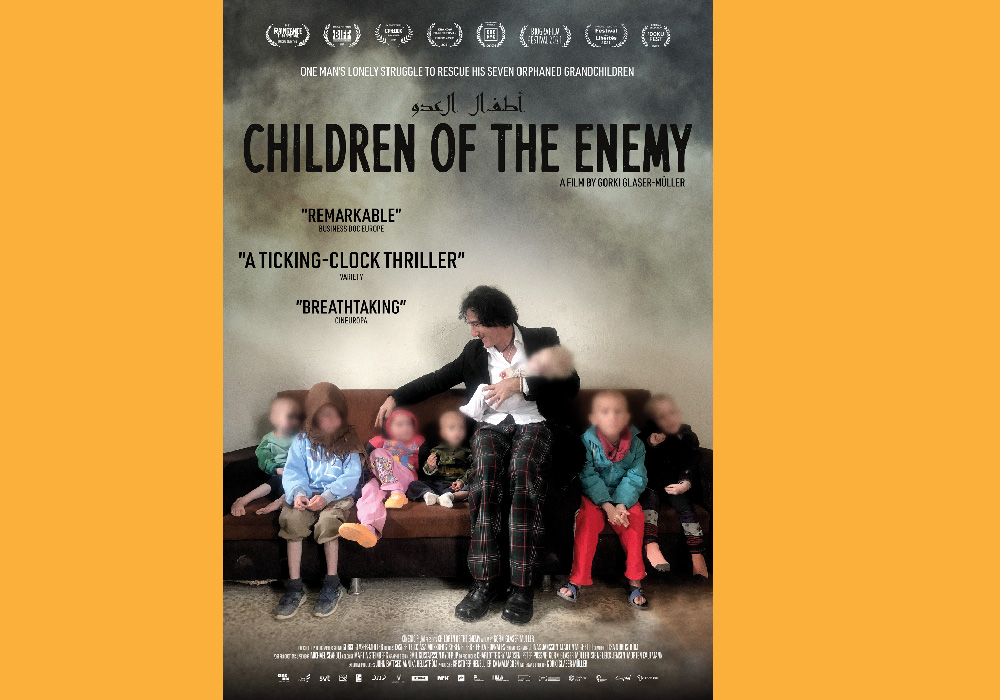

في الواقع يمثل الفيلم الوثائقي (أطفال العدو) 96 دقيقة صراع الجد باتريسيو مع إحدى أعرق البيروقراطيات الأوروبية، البيروقراطية السويدية، وجوهرها "أنت تملك كل الحق، ولكن ليس بوسعي أن أقدم لك شيئاً"، ليصل إلى معسكر الهول على الحدود العراقية - السورية من أجل إنقاذ أحفاده السبعة بمعاونة من السلطات الكردية، واتصالات خجولة من السفارة السويدية في بغداد بعد مرور أربعين يوماً على وجوده في أربيل.

رحلة شاقة لجدّ سويديّ يسعى لإنقاذ أحفاده السبعة من معسكر الهول على الحدود العراقية - السورية بعد أن تزوّجت ابنته من أحد إرهابيي تنظيم داعش وقُتلت... فيلم "أطفال العدو"

ربما كانت معركته أقل تهديداً للروح وإرهاقاً لها، وأخف في عنفيتها من رتابة حياته في مدينة غوتنبرغ، جنوب غربي السويد، التي انطلق منها الجميع في رحلة غير مستعادة، وها هي تلتهم روحه بالدقائق والثواني، ولولا هذه البيروقراطية القاتلة التي تركته وحيدا في مواجهة عالم غامض ومركب يقع تماماً عند الحدود الخفية للدولة الغامضة الموعودة التي صنعت من أحفاده السويديين عدواً للوطن الأم، ومحركاً جذاباً لها، لكان باتريسيو مجرد مواطن سويدي من أصل تشيلي يواصل حياته، ويعزف على الجيتار، ويغني، ويذهب في كل صباح إلى عمله أو وظيفته. وللحق نحن لا نعرف من الفيلم نوع المهنة التي يلتاذ بها، ولكن لكل أصل حكاية:

ليس أقل من حزن باتريسيو على فقدان ابنته، حتى أنه لا يعرف موقع قبرها. على الأغلب جاء انفجار القنبلة، ليفتت الجسد، ويطوحه في الهواء، بحسب تعبيره، ولكن لا بد من وجود قبر لها في نهاية المطاف، وبعد أن يوفي بوعده لها، وينقذ أحفاده السبعة سوف يعمل في زيارة عمل أخرى على البحث عن هذا المستقر الأبدي الذي تلوذ أماندا بصمته وفراغه. إنه صراع على جبهتين: جبهة الأحفاد، أعداء السويد بحسب الكثير من الاعلام السويدي، والرسائل التي تصل على عنوانه من سويديين لا يريدون عودة هؤلاء الأطفال من مخيمات الهول بالاسم والفعل، بل يحصل على تهديدات غامضة من مصادر شتَّى تدعوه لإعادة أحفاده إلى تشيلي إن أراد ذلك.

وجبهة ثانية متمثلة بالجدَّة، طليقته التي تعود، وفي جعبتها الكثير من الوعود والنصائح لاستمرارية الفكر الداعشي في رؤوس هؤلاء الأطفال. إنها تصرخ في وجه باتريسيو بأن الموسيقى حرام، وليس أمام أحفادها متسع من الوقت لها. ما يزال هؤلاء الأحفاد حتى من بعد عودتهم الشاقة إلى السويد يحفظون الكثير من أناشيد وتعاليم "الدولة الاسلامية" التي تربوا عليها في وقت قصير. ليس بيّناً أو سهلاً على الممرضة السويدية الشقراء التي تنتزع الدم من ذراع أحدهم لإجراء بعض الفحوص الطبية أن يصرخ أحد هؤلاء الأحفاد "الأشقياء" في وجهها: الله أكبر، فتشعر برعب مضاعف، وتكاد تتجمد، لأن الإعلام في جانب منه يقود إلى متوالية رهيبة مفادها أن وراء كل "الله أكبر" يقع تفجير انتحاري بالطريقة الداعشية المهلكة.

يصرخ أحد الأحفاد "الأشقياء" في وجه الممرضة الشقراء السويدية: الله أكبر، فتشعر برعب مضاعف، لأن الإعلام يقود إلى متوالية رهيبة مفادها أن وراء كل "الله أكبر" يقع تفجير انتحاري

بيروقراطية الحكومية السويدية

كثيرون انتصروا لبيروقراطية الحكومية السويدية في تعاملها مع عودة هؤلاء الذين باتوا يمتلكون أسماء مثل ابراهيم، ومريم ، وصوفيا، ويونس، فيما ينتظر أطفال سويديون آخرون في نفس المخيمات من يتجرأ ويطالب بعودتهم، ويستعد لمعركة نفسية طويلة الأمد، مع البيروقراطية السويدية، من أجل منحهم هويات وأسماء، وملاذات آمنة لدى "السوسيال" السويدي. فنضال باتريسيو غالفيز ظل عالقاً بين استقطابات كثيرة.

لم يعد بوسع المرء التنصل منها لأي سبب من الأسباب. فأن تكون إنساناً اليوم، فأنت تقع في عالم يمضي باتجاه تطرف أكثر، والمناخ السياسي السائد في العصر الحالي لا يرى أن هؤلاء مجرد أطفال أبرياء لاعلاقة لهم بألعاب الكبار، وأن ثمة خطأ وقع وأدى إلى كل هذا الظلم الذي ينتظرهم، وينتظر سواهم من الأطفال في أكثر اللحظات حرجاً ربما في تاريخ البشرية المعاصر.

كيف يمكن لكل هؤلاء الأطفال المتروكين، والمهملين في مخيم الهول، وهو بالمناسبة مخيم مفتوح للاجئين منذ أكثر من ثلاثين عاماً، أي منذ حرب الكويت، وما زال يحظى بمرتبة الهول نفسه، أقله بالنسبة لهذه الكائنات الضعيفة المحكومة باختيارات أهاليها، وهي اختيارات تفتقد مرونة الحضارة الحديثة، ذلك أن أصواتاً كثيرة في السويد طالبت في أوقات متباعدة بسحب الجنسيات السويدية من هذه "المخلوقات" باعتبارها الخطر القادم من صوب الشرق. الشرق الذي بات يكرهه الجميع، ويرون فيه وعاء دامياً لكل استقطاب جديد يظهر على الساحة، وكأن مصير الأطفال في مختلف الحروب التي يدور رحاها على هذا الكوكب يظل معلقاً على الدوام بفئة المنتصر، منذ إلياذة هوميروس، وحتى يومنا هذا: لا بد من تطبيق القانون على أطفال المهزومين دائماً.

ما الذي ستفعله الحكاية بالأب الذي فقد ابنته إلى الأبد، واستعاد أحفاده في معركة شرسة مع القوانين المتحولة، والتي تخضع لموجبات بيروقراطية كهلة، لا بد لها من أن تستجيب لمتطلبات العصر؟!

ليس هناك من إجابة حتى لدى مخرج هذا الفيلم الوثائقي غوركي غلاسر مولر، وهو سويدي من أصل تشيلي قدم إلى السويد في عمر الثالثة عشرة، ودرس في أكاديمية فالاند في غوتنبرغ، وهذا هو فيلمه الوثائقي الأول الذي يروي بما هو أقرب إلى تقريرية الريبورتاجات التلفزيونية حكاية مواطنه في كل شيء باتريسيو غلافيز، وهي أهم ما في هذا الفيلم، بالرغم من أن الحكاية نفسها شكلت حاضناً درامياً لفيلم أوسع، وأشمل، وأعمق درامياً، إلا أن غوركي غلاسر مولر وقف عند حواف الحكاية الخارجية، ولم يتغلغل لما هو أبعد من مجرد استقطاب هلامي لأسماء وتواريخ وأزمنة مغطاة عالمياً بأبعاد سياسية كثيرة يمكن الحديث عنها بأفلام تحتل الذاكرة الانسانية، وتشير إلى كارثة وقعت على الحدود السورية – العراقية، وقُتلت فيها الابنة الشابة اللطيفة أماندا التي كانت تعشق الموسيقى، ولديها صديقات مثل سنها لم ينجذبن إلى هذا العار الذي يجلل السويد الآن من بعد مقتلها، واختفاء زوجها الارهابي مايكل سكرومو، وربما مقتله.

لا تضيق الحكاية بأبطالها بالطبع، وإن كان هناك استمرارية ما، فلن يكون من السهل تتبعها في المدى المتوسط البعيد، فالأطفال السبعة يعيشون الآن من بعد "أنقاذهم" تحت ستارة "السوسيال" السويدي الحديدية، وهي ستارة من الصعب تمزيقها، لمعرفة تتمة للحكاية، وبخاصة أن هناك أطفالاً سويديين ينتظرون في مخيم الهول من يطالب بهم، ويمنحهم حق اللجوء إلى أوطانهم التي تريد أن تتنكر لهم، وهي متسلحة ببيروقراطية أشد، لا توهنها تقلبات الدهر على ما يبدو.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.