تُعَدّ ظاهرة "سكان القبور" في مصر إحدى أهم الظواهر التي طفت على السطح منذ عام 1952. لم تظهر بين عشية وضحاها، لكنها ارتبطت بشكل أساسي بفشل إدارة الأنظمة المتعاقبة لأزمة الإسكان، وارتفاع الإيجارات التي لا يمكن تحملها.

غالبية ساكني القبور هم من المُهجرين والفقراء للغاية، بعضهم هُجّر من مدن القناة بسبب الحروب التي حدثت فيها، واستوطنوا أحواش القبور بسبب عدم وجود خيارات أخرى أمامهم، وعجز الحكومة عن توفير سكن بديل لهم، وبعضهم الآخر انتقل للعيش مع موتاه عندما انهارت منازله، وقسم ثالث يتألف من أسر دمّرتها السياسات الاقتصادية للدولة، فاضطرت إلى ترك بيوتها التي كانت تستأجرها، وانتقلت للعيش في أحواش المقابر.

فئة ساكني القبور مهمشة على كافة الأصعدة. لا توجد تقديرات دقيقة لعددهم. وتشير أرقام متداولة إلى أن خمسة ملايين مواطن يعيشون في مقابر الموتى، بينهم 1.6 مليون يعيشون في مقابر وسط القاهرة في باب النصر والإمام الشافعي وباب الوزير وغيرها من مقابر العاصمة.

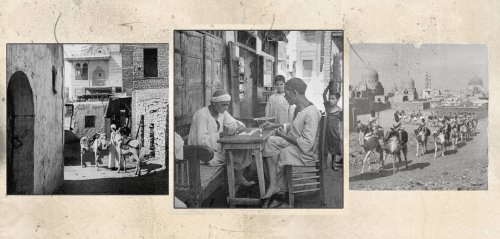

وتُعَدّ منطقة "صحراء المماليك" الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة القاهرة، وتُعتبر من أهم المواقع في قائمة التراث العالمي في القاهرة التاريخية، من أكثر المناطق التي تشهد انتشاراً لظاهرة سكان المقابر. فيها يمتزج جمال الآثار التاريخية المتبقية ببؤس غريب يحلّ على الأهالي ولا تخطئه العين.

بين أحضان الموتى

ينقسم مجتمع صحراء المماليك إلى طبقتين: الأولى تعيش داخل أحواش المقابر جنباً إلى جنب مع الأموات، وفي الغالب لا تزيد مساحة حوش القبر عن 20 متراً، ويتكون من غرفة واحدة أو أكثر، بعضها بلا نوافذ، وفي معظم الحالات تكون غرفة المعيشة في نفس موضع القبر، وأرضيات الحوش تكون من الحجر أو الرخام أو التراب. وفيها، تتكدس أسر كاملة، وتُقسِّم العائلة الغرفة إلى قسمين، قسم للأب والأم، وآخر للأطفال، وبجانبهما مطبخ وحمّام متهالك... وهنالك قلّة من المقابر تتكوّن من طابقين، وحولها حدائق صغيرة.

معظم غرف المقابر مبنية بالطوب اللبن، وبعضها مبني بالإسمنت، وتغطيها ألواح خشبية. وتجنباً لمطر الشتاء، قام بعض السكان بتغطية حوش القبر بصيجان صفيح خفيفة. العديد من هذه المقابر تفتقر إلى الحد الأدنى من أساسيات الحياة البشرية من كهرباء وماء وصرف صحي، وأي منشآت خدمية. فمثلاً هناك دورات مياة مشتركة، كما يستخدم السكان وسيلة للصرف الصحي يسمونها "الترنش"، وهي أن تتجمع الفضلات في مكان واحد، ثم تأتي بعض العربات دورياً وتقوم بتحميل تراكمات الفضلات وتلقيها في مكان بعيد.

معظم غرف المقابر مبنية بالطوب اللبن، وبعضها مبني بالإسمنت، وتغطيها ألواح خشبية. وتجنباً لمطر الشتاء، قام بعض السكان بتغطية حوش القبر بصيجان صفيح خفيفة. العديد من هذه المقابر تفتقر إلى الحد الأدنى من أساسيات الحياة البشرية من كهرباء وماء وصرف صحي، وأي منشآت خدمية. فمثلاً هناك دورات مياة مشتركة، كما يستخدم السكان وسيلة للصرف الصحي يسمونها "الترنش"، وهي أن تتجمع الفضلات في مكان واحد، ثم تأتي بعض العربات دورياً وتقوم بتحميل تراكمات الفضلات وتلقيها في مكان بعيد.

يحصل السكان على الماء من حنفيات المساجد، وحنفيات أخرى بعيدة، يذهبون إليها لملء ما يكفيهم منها، وبعض الأهالي يحكون أنهم يشترون المياه من عربات تقدّم لهم هذه الخدمة. أما الإضاءة، فيعتمد بعض السكان على السُرج (مصابيح على الوقود). ويشتكي بعضهم من كثرة وجود الثعابين والعقارب في أحواش المقابر. ووفقاً للسكان، مات بعض الأطفال بسبب لدغة عقرب، وهناك العديد من الأمراض المنتشرة بين السكان، مثل: حساسية الصدر، الذئبة الحمراء، الفشل الكلوي، والسرطان.

يحصل السكان على الماء من حنفيات المساجد، وحنفيات أخرى بعيدة، يذهبون إليها لملء ما يكفيهم منها، وبعض الأهالي يحكون أنهم يشترون المياه من عربات تقدّم لهم هذه الخدمة. أما الإضاءة، فيعتمد بعض السكان على السُرج (مصابيح على الوقود). ويشتكي بعضهم من كثرة وجود الثعابين والعقارب في أحواش المقابر. ووفقاً للسكان، مات بعض الأطفال بسبب لدغة عقرب، وهناك العديد من الأمراض المنتشرة بين السكان، مثل: حساسية الصدر، الذئبة الحمراء، الفشل الكلوي، والسرطان.

يحكم سكان المقابر أشخاص يسمون أنفسهم "الترابية" أو "حُراس المقابر" ويعاونهم البلطجية في بعض أعمالهم. هؤلاء يعتبرون أنفسهم السادة الحقيقيين للمنطقة، والقوة المطلقة في أيديهم، واكتسبوا مكانتهم من السطو على المقابر التي مات أو انقرض أصحابها، وصارت بلا ورثة، فباتت ملكاً لهم، ثم قاموا بتأجيرها لأحياء.

بعض الأسر تسكن في أحواش المقابر من دون دفع إيجار، ورثت حوش القبر من الأب، أو عاشت في الحواجز التي تديرها وزارة الأوقاف، والبعض الآخر يدفع إيجاراً شهرياً لحُراس المقابر، وهو أقل بكثير من إيجار الشقق، إذ يدفعون بين خمسة و15 دولاراً شهرياً. ويرتفع مبلغ الإيجار طبقاً لتوصيل سلك الكهرباء بطريقة غير شرعية من أقرب عمود إنارة على الشارع الرئيسي ("تشبيط الكهرباء"، بلغة الأهالي). ويُشترط على السكان إخلاء حوش القبر قبل مواعيد الزيارة الأسبوعية أو السنوية التي تقوم بها العائلات لأمواتهم، والعديد من سكان القبور قد يجدون أنفسهم في أي وقت مهددين بالإخلاء من قبل حُراس المقابر أو من قبل أصحاب المقبرة الحقيقيين.

جيران الموتى

جيران الموتى

أما الطبقة الثانية من سكان المقابر في صحراء المماليك، فأفرادها كانوا يسكنون في المنطقة منذ فترات سابقة، وكان بعض هؤلاء مقيماً بشكل مؤقت، بسبب ارتباطه بشكل أساسي بالعمل الذي يقوم به: الدفن والممارسات الدينية المتعلقة بالموت. هؤلاء كان عددهم قليلاً جداً. تشير الدكتورة جليلة القاضي في كتابها "عمارة للأموات" إلى أن إجمالي تعداد سكان المقابر في كامل مصر في العام 1897 وصل إلى 30،969 نسمة، وهؤلاء لا يعيشون في داخل أحواش المقابر نفسها، بل كانت لهم مجمعات سكنية قديمة تقع بالقرب من المقابر والمساجد المختلفة.

لكن اللافت أن هناك فئة أوجدت لنفسها طريقة مختلفة وأقل ألماً من العيش في أحواش المقابر نفسها، إذ ربما لم تستحمل العيش هناك، فشيدت لها في البداية منازل وأحياء من الخشب والعشش في الأزقة المجاورة للمقابر، والقريبة من "المساكن الرسمية" التي كانت موجودة من قبل، وكان البعض يسرق الأحجار والأخشاب من الأنقاض لبناء هذه العشش القائمة بين الأحياء والأموات.

لكن اللافت أن هناك فئة أوجدت لنفسها طريقة مختلفة وأقل ألماً من العيش في أحواش المقابر نفسها، إذ ربما لم تستحمل العيش هناك، فشيدت لها في البداية منازل وأحياء من الخشب والعشش في الأزقة المجاورة للمقابر، والقريبة من "المساكن الرسمية" التي كانت موجودة من قبل، وكان البعض يسرق الأحجار والأخشاب من الأنقاض لبناء هذه العشش القائمة بين الأحياء والأموات.

مدينة العشش

نشأت مدينة عشش عشوائية في صحراء المماليك، بناها السكان بأنفسهم على أراضٍ تابعة للدولة. ومع الوقت، تحولت هذه العشش إلى مساكن دائمة، ثم قام بعض السكان بتشييد بيوت إسمنتية متعددة الطوابق على أنقاض العشش أو بجوارها، وأدخلوا بعض المرافق الأساسية بطرق غير شرعية، وشيئاً فشيئاً بدأت الشوارع تتشكل بكتل سكنية فوضوية غير متجانسة. وتختلف حالة هذه المنازل والبنية التحتية الداعمة لها من شارع إلى آخر، وأحياناً في نفس الشارع، كما تتسم هذه الشوارع بكونها ضيقة ومتعرجة، والبيوت متلاصقٌ بعضها ببعض بشكل عشوائي عجيب يزيد من عبثية وقسوة المشهد.

وجرى ذلك دون ترخيص أو أوراق ملكية، وفي غياب أي دور للدولة. كل مقيم حل مشكلته بنفسه، ولذا تُسمي الدولة هذه البيوت بـ"الإسكان اللارسمي"، وتشير إلى السكان بوصفهم متعدين على أراضي الدولة، رغم أن الدولة نفسها هي مَن تقاعس، وما حدث كان نتيجة طبيعية لسوء إدارتها وتحيزها لصالح فئات مجتمعية دون أخرى.

وجرى ذلك دون ترخيص أو أوراق ملكية، وفي غياب أي دور للدولة. كل مقيم حل مشكلته بنفسه، ولذا تُسمي الدولة هذه البيوت بـ"الإسكان اللارسمي"، وتشير إلى السكان بوصفهم متعدين على أراضي الدولة، رغم أن الدولة نفسها هي مَن تقاعس، وما حدث كان نتيجة طبيعية لسوء إدارتها وتحيزها لصالح فئات مجتمعية دون أخرى.

ما يميّز الطبقة الثانية عن الأولى، هو أن لديها العديد من أساسيات الحياة، واستطاعت أن تبني مقاهي ومتاجر وورش عمل صغيرة على مستوى الحارات، بينما الطبقة الأولى تواجه واقعاً أشد حدة. لكن يتشارك الجميع في أن غالبيتهم يخوضون صراعاً يومياً مع الحياة.

على هامش الآخرة

في سؤالنا لبعض السكان عن شعورهم بالخوف من العيش مع الأموات، أجاب أحدهم: "بنتولد وبنكبر مع الأموات... العيشة مع الأموات خلت قلبنا مات زيهم".

يُعَدّ النسيج الاجتماعي في صحراء المماليك نسيجاً متنوعاً. المنطقة لا تتألف من أصل واحد، بل من جماعات مختلفة انتقلت إلى المنطقة في ظروف تاريخية واقتصادية معيّنة.

ويُعَدّ نمط الدين المتبع في هذه المنطقة بسيطاً، وقريباً نوعاً ما من الصوفية. وللصوفية بالفعل وجود في صحراء المماليك، مثل الطريقة المحمدية، القاطنة في مسجد العشيرة. ويقوم بعض العاملين في الأزهر والأوقاف بإلقاء دروس أسبوعية في المساجد تشمل دروساً في الفقه وتفسير القرآن والسيرة والعقيدة، ويحضرها عدد قليل جداً.

تُعَدّ ظاهرة "سكان القبور" في مصر إحدى أهم الظواهر التي طفت على السطح منذ عام 1952. لم تظهر بين عشية وضحاها، لكنها ارتبطت بشكل أساسي بفشل إدارة الأنظمة المتعاقبة لأزمة الإسكان، وارتفاع الإيجارات التي لا يمكن تحملها

ويلاحظ أن حكايات الجن، والسحر، والأرواح الشريرة، وقيام الموتى من رقادهم، وقصص المنامات، تنتشر بشكل كبير جداً بين السكان، خاصة بين أبناء الطبقة الأولى، كما تعد "تربية الحمام" الهواية الأساسية لأهل المنطقة. وأيضاً يقوم الأطفال بصنع طائرات من الخوص والبلاستيك لتطييرها في السماء، وهي منتشرة جداً بين معظم الأطفال.

لا يتابع الناس في صحراء المماليك الأخبار أو السياسة، ولا يشغلهم سوى "الجوع ولقمة العيش". كثيرون منهم لا يجدون عملاً، والعديد منهم يعتمدون في مصدر رزقهم على صدقات زوار العائلات لمدافن أسرها، وهي ما يطلق عليه المصريون: "الرحمة والنور"، وتكون عبارة عن توزيع المال أو الطعام كصدقة نيابة عن الموتى.

وهناك مواسم أو أيام معينة لزيارة القبور، تكون في يومي الخميس والجمعة، وأثناء هذه الزيارات، يعمل بعض أهل المنطقة في جلب الورود والريحان وبيعها للزوار، أو في تلاوة آيات قليلة من القرآن، والدعاء والترحم للميت بمقابل مادي زهيد.

يحتضن مجتمع صحراء المماليك مجموعة عمالية متنوعة، العديد منهم يعمل في المهن التقليدية، ويسمون "الحرفيين". يعملون في مهن مثل صناعة الزجاج والرخام والجلود والخياطة والخشب، وفي ورش الحدادة وميكانيك السيارات ودهانها وسمكرتها، بالإضافة إلى عمال البناء والمحاجر والغفراء.

قلة قليلة منهم تعمل في وزارة الأوقاف، وهناك أيضاً فئة كبيرة تسمى "الترابية"، وهم مَن يقومون بالحفر ونقل الرمل والطوب لدفن الأموات. لكن معظم السكان يعملون في مجالات اقتصادية مختلفة وبعيدة عن نطاق القطاع الرسمي، مثل جمع أجزاء البلاستيك من الشوارع وصناديق القمامة لبيعها لمصانع التدوير، مسح الأحذية، وبعضهم يسمي نفسه "أرزقي" أي الذي يعمل يوماً وآخر لا، إذ يخضع لحاجات السوق اليومية، وليس له مصدر دخل مستقر، أي "على باب الله وحسب ما الرزق يجي"، على حد تعبير أحدهم.

تعلو هذه الفئات فئة حُراس المقابر والحرفيين وموظفي الأوقاف، ويسكن أغلبهم في مساكن أفضل من الفئات الأخرى، ثم تأتي بعد ذلك فئة أصحاب الدكاكين الصغيرة، والترابية والأرزقية والمقرئين، وفي الأسفل يأتي "السريحة" أي الباعة المتجولون الذين يفترشون الطرقات، أو يتنقلون بين حافلات النقل العام، ثم العاطلون عن العمل، وكبار السن والمعوقون.

في المنطقة التي يعيش فيها أبناء الطبقة الثانية، توجد أفران خبز ومقاهٍ وأسواق شعبية متواضعة، لكن سلوك الحياة أو نمط العيش عشوائي جداً، ويلاحظ وجود الكثير من الورش والأنشطة التجارية الصغيرة التي يديرها السكان المحليون، إضافة إلى أن سلسلة المشاريع الصغيرة التي مولها الاتحاد الأوروبي في المنطقة منذ العام 2014، كورش الزجاج والخياطة، أعادت إلى المنطقة شيئاً ما من رونقها التاريخي، ويحكي بعض العاملين فيها أنها حسنت شيئاً من ظروفهم المعيشية.

أما المدارس، فمتواضعة جداً، ومتدنية. توجد مدرسة واحدة ومعهد أزهري، وفقاً لإفادة الأهالي، لا تستوعب أبناء المقيمين في المنطقة، ولذا يعتمد بعض السكان على المدارس الموجودة خارج المنطقة في باب الشعرية والجمالية.

أما المدارس، فمتواضعة جداً، ومتدنية. توجد مدرسة واحدة ومعهد أزهري، وفقاً لإفادة الأهالي، لا تستوعب أبناء المقيمين في المنطقة، ولذا يعتمد بعض السكان على المدارس الموجودة خارج المنطقة في باب الشعرية والجمالية.

وتنتشر الأمية وعمالة الأطفال في صحراء المماليك، ولا يسمح الدخل المادي للكثير من الأسر بتعليم أطفالهم، والبعض يكتفي بالتعليم الابتدائي أو الإعدادي. يقول لنا أحدهم: "اللقمة بنجيبها بالعافيه... إحنا عايشين وميتين".

وتغيب خدمات الحماية المدنية في المنطقة (شرطة، إطفاء، إسعاف)، وكذلك يتدنى مستوى مرافق الرعاية الصحية، فمثلاً لا يوجد مركز طبي متكامل، وحتى الصيدلية الموجودة في المنطقة تبدو بدائية وفي حالة يرثى لها.

ومن الملفت أيضاً أن المنطقة فيها نسبة عالية جداً من التلوث البيئي، مثل صناديق النفايات الكبيرة الرمادية المندلقة للأرض، وأكوام القمامة المنتشرة في معظم أنحاء المنطقة، حتى بجوار الأماكن الأثرية، رغم أن السكان يدفعون رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء.

ومن الملفت أيضاً أن المنطقة فيها نسبة عالية جداً من التلوث البيئي، مثل صناديق النفايات الكبيرة الرمادية المندلقة للأرض، وأكوام القمامة المنتشرة في معظم أنحاء المنطقة، حتى بجوار الأماكن الأثرية، رغم أن السكان يدفعون رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء.

وحين طالعنا تكية "أحمد أبو سيف"، أحد أشهر تكايا الصوفيين فى القرون الماضية، وجدنا بعض الأهالي يقومون برمي القمامة بجوار وداخل الجدران، ثم بعد أن يمتلئ المكان بالقمامة يأتي أحد السكان ويقوم بحرق القمامة. ومع الأسف، لم يتبقَّ من التكية سوى سور طويل، ولافتة وزارة الآثار، وكأن لا أحد يعلم أن هذا المكان كان يحتضن تاريخاً مهماً، لكنه ضاع واندثر جزء كبير منه.

يُعَدّ عالم ساكني صحراء المماليك محدوداً جداً ومحبطاً للغاية. هو مليء بصور المقابر والأموات، كأنك انتقلت فجأة إلى الموت الفعلي. وكأن أرواح الموتى تطبع مساكنها بطباعها. الناس لا تملك رفاهية التفكير أو النظر إلى المستقبل، والبيئة المحيطة تؤدي إلى انخفاض سقف الطموح، بالرغم من تحدث بعض السكان عن أن العيش بجانب الأموات يعلمك القيمة الحقيقة للحياة ويعرّفك أنها "حقيرة لا تستحق العناء"، على حد تعبير أحدهم.

لكن يبقى أن للحياة بجانب الأموات آثاراً نفسية سلبية على السكان. تقول إحدى النساء بتلقائية شديدة: "احنا بندفن الميت من هنا، والعيال الصغيرة تلعب وتنام على تربته".

أوضاع النساء في صحراء المماليك

في أحواش المقابر، تقوم النساء بوظائف رئيسية، منها مساعدة الزوج والابن في عملية دفن الموتى، وبعضهن يفعلن ذلك بمفردهن، كما يعملن في بيع الخضروات، وبيع المشروبات الساخنة، والعمل في دكاكين البقالة، والخدمة في بعض المصانع والبيوت خارج المنطقة: مسح وكنس الأدراج، غسيل السجاد، شراء الطلبات، وكل ما يخص تنظيف البيوت.

وأيضاً تعمل كثيرات منهن في شركات التنظيف بمرتب شهري زهيد (أقل من 80 دولاراً). واللافت حقيقة أن كثيرات منهنّ يعُلن أسرهن بجانب الرجل، وفي الكثير من الحالات يترك الرجل عائلته في مهب عاصفة ويهرب، ويقع كل العبء على الأم وحدها.

قليلات جداً من هؤلاء النساء يأخذن راتب "تكافل وكرامة"، وهو لا يزيد عن 350 جنيهاً مصرياً. وتروي إحداهن بمرارة أن الوزراة حين علمت أنها تأخذ 500 جنيهاً من أموال الزكاة التي يدفعها الأزهر، أوقفت عنها معاشها البسيط.

بكل أسى، حاولت بعض وسائل الإعلام المصرية تكريس صورة نمطية مشوهة ومختزلة عن المنطقة وأبنائها، واستخدام "وصم" السكان لاستباحة حقوقهم وإعفاء الحكومة من تهمة الإهمال

الحياة الصعبة في هذه المنطقة تنتج ظواهر اجتماعية خاصة بها، من أهمها ازدياد الجرائم وسط غياب كامل للأمن، خاصة في الليل، مثل "التثبيت" (السرقة بالإكراه)، ولذلك تصاحب معظم النساء حالة من القلق والخوف المستمر، وانعدام أي إحساس بالأمان الاجتماعي.

نساء كثيران يتحدثن عن تعرّضهن لمعاكسات بذيئة وللتحرش الجنسي باستمرار، ومنهنّ مَن أفدنَ بأنهن يضعن سكيناً صغيراً داخل أكمام عباءاتهن عندما يخرجن، لحماية أنفسهنّ وأولادهنّ من البلطجية ومدمني المخدرات. ومعظم النساء يغلقن أبواب الحوش عند الساعة الثامنة مساءً، ولا يخرجن بعد ذلك إلى أي مكان.

لكن الأكثر صعوبة بالنسبة إلى هؤلاء النساء هو "الوصم الاجتماعي" الذي يلاحقهن بسبب مكان سكنهنّ. كثيراً ما يتخلى شاب عن الارتباط بشابة عندما يعلم بالمكان الذي تعيش فيه، لأنها "بتاعت قرافة" أي من ساكني القبور.

تنعدم تماماً خصوصية المرأة في هذه المنطقة، حتى في المساحة الضيقة التي تعيش فيها، وبالأخص صعوبة قضاء الحاجة، والاستحمام، واستخدام "دورات المياه المشتركة" واضطرار أغلبهن لغسل الملابس في الشارع أو في شوراع المقابر الجانبية.

في هذه الأرجاء المقهورة، تحمي المرأة نفسها بنفسها. حوش القبر لا يحميه سوى قفل بسيط جداً مدقق بمسامرين. وفي أوقات الليل، كثيراً ما يفزع الجميع من النوم بسبب دفن ميت جديد وما يرافقه من أصوات نواح وبكاء أهل الميت.

في هذه الأرجاء المقهورة، تحمي المرأة نفسها بنفسها. حوش القبر لا يحميه سوى قفل بسيط جداً مدقق بمسامرين. وفي أوقات الليل، كثيراً ما يفزع الجميع من النوم بسبب دفن ميت جديد وما يرافقه من أصوات نواح وبكاء أهل الميت.

ألوان من القهر

مجتمعات صحراء المماليك، مجتمعات مكبوتة ومقهورة من كافة النواحي، ويجمعها العديد من الأشياء، أهمها مشاعر الخوف المشتركة، والحاجز النفسي تجاه الغرباء عن المنطقة، والسخط على المجتمع ككل.

تنظر الدولة إلى هذا المجتمع باعتبار أنه مشكلة في حد ذاته، ويشير الكثير من ساكني المنطقة إلى مشكلة التهميش الحكومي والتمييز والعزلة المجتمعية بحقهم، وهو ما ينعكس في أمور ملموسة مثل نوعية الحياة والتعليم والرعاية الصحية، وعدم تلبية الاحتياجات الأولية لهذا المجتمع، ناهيك عن انفصال المنطقة جغرافياً عن باقي مناطق القاهرة، كأنها لا تنتمي إلى البلد.

لا يوجد أي شكل من أشكال التنظيم الإداري في صحراء المماليك. حتى نقطة الشرطة التي افتُتحت أكثر من مرة أغلقت ولا أحد يعمل فيها، وفقاً لإفادات الأهالي، فأفراد الأمن أنفسهم يشعرون بالخوف من البقاء في هذه المنطقة.

وتشكل صحراء المماليك أيضاً بيئة مناسبة للبلطجة ولمدمني المخدرات. يحكي أحد سكان المدينة أن العديد من الشباب يأتون إلى المنطقة في الليل لتناول المخدرات و"تعاطي البودرة". ويتهم البعض حراس المقابر باستخدام أحواش القبور لتخبئة المخدرات. ولذا يلتصق وصف "وكر أصحاب المخدرات" بمنطقة صحراء المماليك.

وتشكل صحراء المماليك أيضاً بيئة مناسبة للبلطجة ولمدمني المخدرات. يحكي أحد سكان المدينة أن العديد من الشباب يأتون إلى المنطقة في الليل لتناول المخدرات و"تعاطي البودرة". ويتهم البعض حراس المقابر باستخدام أحواش القبور لتخبئة المخدرات. ولذا يلتصق وصف "وكر أصحاب المخدرات" بمنطقة صحراء المماليك.

وبكل أسى، حاولت بعض وسائل الإعلام المصرية تكريس صورة نمطية مشوهة ومختزلة عن المنطقة وأبنائها، واستخدام "وصم" السكان لاستباحة حقوقهم وإعفاء الحكومة من تهمة الإهمال، وصرف الانتباه عن مواجهة مشكلة لم يُعرض حلّ لها إلى الآن.

وزادت الحواجز الثقافية والمجتمعية المنصوبة تجاه مجتمعات مثل مجتمع صحراء المماليك بسبب أفلام صورت ساكني هذه المناطق بأنهم مجرمون، فصار كثيرون من المصريين يخشون الذهاب إلى هناك. ويترتب على هذا التنميط التبسيطي ليس فقط تدمير سمعة المنطقة، ودفع أهلها إلى الانغلاق نوعاً ما، بل كذلك تُحرَم من زيارات السياح لآثارها التاريخية النادرة، رغم قربها من شارع المعز الشهير المزدحم بالسياح.

ومن الملاحظ أن دعاية الاهتمام بهذه الأماكن العشوائية والمحرومة أصبحت مصدراً من مصادر شرعية النظام، فهو لا يحل أصل المشكلة، ولكنه كلما أراد أن يكسب تعاطفاً جماهيرياً، يظهر في هذه المناطق بصفته مهتماً بالفقراء، وكأن هذه الأمكان خُلقت لتبقى.

معظم الأهالي يتمنون العيش في شقق بسيطة خارج حدود المقابر. يقول أحدهم: "نفسنا نعيش زي البني آدمين". السكن في هذه المنطقة يتسبب بحرج شديد للمراهقين والأطفال. يذكر أحدهم أنه حين يخرج من المنطقة، لا يذكر اسم المكان الذي يعيش فيه أمام الآخرين، لتجنّب الاستهزاء والتنمر والإقصاء.

يعيش المجتمع المصري كما لو أنه في عوالم منفصلة، وبدلاً من أن تُحَلّ المشاكل تغيب سياسات الاندماج الاجتماعي، وإذا كانت هناك فئات من المجتمع تنظر إلى سكّان المقابر بشكل سلبي، دون فهم السياقات التي دفعتهم إلى تلك العيشة، فلماذا نستغرب أن ينظر هؤلاء الناس إلى الآخرين بشكل سلبي؟

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.