عندما ضاقت القاهرة بالمنشآت الدينية والمجتمعية في النصف الأول من القرن الثامن الهجري، أي نهاية القرن الـ14 الميلادي، لم ينشئ المماليك عاصمة جديدة رغم تاريخهم الطويل، بل تمثلت سياستهم بإعادة تعمير المدن القريبة من العاصمة، وملء الفراغات بينها. من هنا، أشار المؤرخ تقي الدين المقريزي إلى أن النسيج العمراني في القاهرة كان متماسكاً للغاية ومتصلاً بعضه ببعض.

وفي حين أراد المماليك خلق مجتمع عمراني جديد، جذبت أنظارهم منطقة فارغة تقع على طريق القوافل، شرقي القاهرة، تحديداً بين سور القاهرة الشرقي وتلال جبل المقطم، فقرروا إعمار هذه الصحراء الشاسعة بالمساجد والمدارس والأسبلة والكتاتيب والخوانق (زوايا عبادات المتصوفة)، كما قاموا ببناء العديد من المنشآت السكنية، وأَلحَقُوا بالمنطقة خزانات للمياه واسطبلات للخيول والجمال.

يشيع عند بعض المستشرقين أن المنطقة كانت مكاناً لدفن الموتى فقط، لكن هذا غير صحيح، فقد كانت تقدّم خدمات متعددة وأنشطة ذات طبيعة اجتماعية وتعليمية متكاملة لقطاعات عدّة من الناس، سواء من المقيمين فيها أو من المترددين عليها، ويمكن القول إن المدينة مثلت نموذجاً فريداً للتعايش بين الأحياء والأموات.

من التراب إلى الحياة

عُرفت المنطقة التي شيّدها المماليك بالعديد من الأسماء، مثل: القرافة الشرقية، جبانة المماليك، لكن الاسم الشائع والذي اشتهرت به في المصادر المملوكية وحجج الوقف هو "صحراء المماليك"، واختُصرت إلى كلمة "الصحراء" مثلما يوضح الدكتور محمد حمزة إسماعيل في كتابه "سلسلة الجبانات في العمارة الإسلامية". كما يُشار إلى المنطقة في الأدبيات الغربية باسمCity of the Dead، أي "مدينة الموتى".

ويخبرنا المقريزي، في كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" (الخطط المقريزية)، بأن هذه المنطقة كانت في الأصل براحاً واسعاً، وكان السلطان الظاهر بيبرس البندقداري أوّل حاكم استخدمها لاستعراض الجند وتدريب الجيش عام 1265، حين قرر نقل تدريبات الجنود من قلعة الجبل إلى المكان الذي سُمّي في ما بعد بميدان القبق، وميدان السباق. كما اعتاد السلطان بيبرس وأمراء المماليك الذهاب إلى هذه المنطقة بكثرة للعب واحدة من أشهر الألعاب التي مارسها المماليك، لعبة البولو، أي الكرة من فوق ظهر الحصان.

ويروي أبو الحسن نور الدين السخاوي، في كتابه "تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات"، أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون منع التدريبات العسكرية في المنطقة خشية أن يلحق الضرر بقبور المسلمين الموجودة فيها. ويذكر المقريزي أن المنطقة كانت توجد فيها زاوية اسمها "قبة النصر" يسكنها فقراء العجم من الصوفية، يصلّون ويعيشون ويدفنون موتاهم فيها، وحين رأى الناصر محمد هذه الزاوية، أمر بتجديدها، وكان محباً للبناء، فبدأ بالتعمير في المنطقة خلال فترة حكمه الثالثة، وهو أوّل مَن قام بالتعمير في المنطقة.

وعلى الرغم من تشجيع الناصر محمد لأمرائه بالبناء في هذه الصحراء، إلا أن العهد الذهبي للمنطقة كان في فترة حكم المماليك الجراكسة، فخلالها شهدت المنطقة تطوراً عمرانياً أكبر مما كلن في عصر المماليك البحرية. منشآت كثيرة من فترة الجراكسة لا تزال موجودة حتى اليوم. لكن دفن شيوخ الصوفية في هذه المنطقة، وبناء الكثير من أضرحتهم فيها، كان له الأثر الأكبر في تطورها، إذ سعى المماليك إلى دفن موتاهم وبناء المدارس والخانقاوات بجانب أضرحة المتصوفة المبجلين.

مثلاً، أوصى السلطان فرج بن برقوق، وهو على فراش الموت، بتخصيص مبلغ ثمانين ألف دينار لبناء ضريح وخانقاه ومدرسة وسبيل وكتّاب في صحراء المماليك، بالقرب من أضرحة المتصوفة، حتى يتسنى له أن يُدفَن تحت أقدام هؤلاء الفقراء والمتصوفة الصالحين الذين آمن ببركة مجاورتهم بعد الموت، وقد شرع ابنه الناصر في تنفيذ وصيته، وبعد أن أُنشئت خانقاه فرج، أصبحت المنطقة مرتبطة بشكل أساسي بالأنشطة الدينية. ثم في عهد السلطان سيف الدين برسباي شهدت المنطقة تطوراً آخر، حين بُني فيها ثاني أكبر مُجمع بجوار خانقاه فرج، وألحقت به قاعتان للسكن.

شجع هذا الأمر الجماعات الصوفية والدينية على الاستيطان في المنطقة، إضافة إلى سعي المماليك إلى رعاية المتصوفة وبناء المزيد من المدارس الدينية والخانقاوات. لكن اللافت أن هذه المنشآت التعليمية والسكنية كانت مندمجة مع المنشآت الدينية والجنائزية.

شجع هذا الأمر الجماعات الصوفية والدينية على الاستيطان في المنطقة، إضافة إلى سعي المماليك إلى رعاية المتصوفة وبناء المزيد من المدارس الدينية والخانقاوات. لكن اللافت أن هذه المنشآت التعليمية والسكنية كانت مندمجة مع المنشآت الدينية والجنائزية.

في كتابه الصادر بالإنكليزية بعنوان "الجبانة الشمالية لمدينة القاهرة"، يذكر الدكتور هاني حمزة أن بُعد منطقة صحراء المماليك نسبياً عن العاصمة وتواجدها في الصحراء، فرض الحاجة إلى وجود منشآت تقدّم الخدمات للقاطنين فيها، وتمدّ بأسباب الحياة مجتمعاً يتكون غالباً من علماء ومتصوفين وطلبة علم ومسؤولين عن إدارة وصيانة المنشآت، وكذلك زائريها.

ثم في عهد السلطان قايتباي، وكان حكمه طويلاً ومزدهراً ودام 29 عاماً، شهدت المنطقة كثافة في حركة البناء وكان العمران متميّزاً فنياً. وبنى السلطان مدينة صغيرة مكوّنة من ربع مجمع سكني، ومُجمع مكون من مدرسة وسبيل وكتاب، وصهريج لتخزين المياه، وحوض لسقي الدواب، ومقعد وقبة للدفن، ما يزال معظمها قائماً حتى يومنا هذا.

وأنشئت من بعده أعظم المُجمعات المتميزة في المنطقة، مثل مُجمع السلطان إينال ومُجمع الأمير قرقماس، وهو آخر بناء ضخم في صحراء المماليك، ويتكون من قبة للدفن ومبنى سكني وسبيل وكتّاب. وللأسف، فإن المجمعين تدهور حالهم اليوم بسبب الإهمال الذي تعرّضا له لسنوات طويلة.

وأنشئت من بعده أعظم المُجمعات المتميزة في المنطقة، مثل مُجمع السلطان إينال ومُجمع الأمير قرقماس، وهو آخر بناء ضخم في صحراء المماليك، ويتكون من قبة للدفن ومبنى سكني وسبيل وكتّاب. وللأسف، فإن المجمعين تدهور حالهم اليوم بسبب الإهمال الذي تعرّضا له لسنوات طويلة.

ومعظم هذه المنشآت كانت محمية بوثائق وقف. ويشير الدكتور محمد حمزة إسماعيل إلى أن الكثير من المماليك استغلّوا نظام الوقف كوسيلة لحماية ممتلكاتهم الخاصة من المصادرة، وخصصوا نصيباً منه لذريتهم بغرض تأمين مستقبلهم، فأوقفوا من الأموال أكثر مما تتطلبه هذه المنشآت.

ومعظم هذه المنشآت كانت محمية بوثائق وقف. ويشير الدكتور محمد حمزة إسماعيل إلى أن الكثير من المماليك استغلّوا نظام الوقف كوسيلة لحماية ممتلكاتهم الخاصة من المصادرة، وخصصوا نصيباً منه لذريتهم بغرض تأمين مستقبلهم، فأوقفوا من الأموال أكثر مما تتطلبه هذه المنشآت.

ولذا، تغنى شيخ المؤرخين المصريين المقريزي ببهاء المنطقة وبذخ منشآتها، وذكر أن شيخه ابن خلدون، حين رأى صحراء المماليك، تنبأ بازدهارها واتساع العمران فيها، ويقول في خططه: "قال لي شيخنا أستاذ الزمان قاضي القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون غير مرة، لا بد أن يصير هذا المكان مدينة".

ولذا، تغنى شيخ المؤرخين المصريين المقريزي ببهاء المنطقة وبذخ منشآتها، وذكر أن شيخه ابن خلدون، حين رأى صحراء المماليك، تنبأ بازدهارها واتساع العمران فيها، ويقول في خططه: "قال لي شيخنا أستاذ الزمان قاضي القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون غير مرة، لا بد أن يصير هذا المكان مدينة".

كما يقدّم لنا المؤرخ المصري أبو العباس القلقشندي وصفاً دقيقاً لصحراء المماليك في كتابه "صبح الأعشى في كتابة الإنشا". يذكر أنها احتوت على أبنية رائقة، ومناظر مبهجة، وقصور بديعة، يسرح الناظر في أرجائها، ويبتهج الخاطر برؤيتها، وفيها الجوامع والمساجد والزوايا والربط والخوانق، وهي في الحقيقة مدينة عظيمة إلا أنها قليلة الساكن.

ويحصي الدكتور هاني حمزة عدد المنشآت المملوكية في فترة المماليك البحرية (1250-1382) في صحراء المماليك بـ28 منشأة، لم يتبقّ منها الآن سوى أربع، من ضمنها ثلاث منشآت أقامتها نساء. أما المنشآت المملوكية في عهد المماليك الجراكسة (1382-1517)، فقد بلغ عددها 106، وبقي منها الآن 26.

ويحصي الدكتور هاني حمزة عدد المنشآت المملوكية في فترة المماليك البحرية (1250-1382) في صحراء المماليك بـ28 منشأة، لم يتبقّ منها الآن سوى أربع، من ضمنها ثلاث منشآت أقامتها نساء. أما المنشآت المملوكية في عهد المماليك الجراكسة (1382-1517)، فقد بلغ عددها 106، وبقي منها الآن 26.

وعلى الرغم من وفرة المنشآت في المنطقة، إلا أنها كانت قليلة السكان كما ذكر العديد من المؤرخين. ويفسر الدكتور هاني حمزة هذا الأمر بأن المقومات الاجتماعية والاقتصادية لتعمير المنطقة لم تتوفر، إذ غلبت في مشاريع المنطقة الصبغة والطبيعية الدينية على الصبغة الدنيوية. وكان عدد سكان صحراء المماليك في منتصف القرن الـ14 الميلادي يقدَّر بما بين 3،450 و4،600 نسمة.

النشاط المجتمعي في صحراء المماليك

بجانب أن صحراء المماليك وفّرت المأوى للمحتاجين، والسكن للصوفيين، فإنها أيضاً كانت مكاناً للاسترخاء والترفيه للسلاطين والأمراء، وبنى بعضهم استراحة ومقعد ضخم في المنطقة لقضاء أوقات الفراغ فيها.

ويشير الدكتور محمد حمزة إسماعيل إلى أن صحراء المماليك كانت مكاناً للهو والمرح، والحزن والغم في نفس الوقت، فكان من عادة الناس زيارة المنطقة في المواسم وأيام الأعياد وليالي اكتمال القمر، وليلة الجمعة من كل أسبوع للاحتفال، وكانوا يقيمون فيها الولائم لعائلاتهم وأصدقائهم، ويكثر بينهم الغناء والرقص واختلاط الرجال بالنساء.

أوصى السلطان المملوكي فرج بن برقوق، وهو على فراش الموت، بتخصيص مبلغ ثمانين ألف دينار لبناء ضريح وخانقاه ومدرسة وسبيل وكتّاب في صحراء المماليك، بالقرب من أضرحة المتصوفة، حتى يتسنى له أن يُدفَن تحت أقدام هؤلاء الصالحين

على الجانب الآخر، كان هناك نشاط كبير لزيارة مزارات "الأولياء" والترحم على الموتى، وتوزيع الصدقات والذبائح على السكان والفقراء، واستمرت هذه العادات حتى عهد الأسرة العلوية، وبعضها لا يزال موجوداً إلى اليوم.

لكن اللافت أن صحراء المماليك كانت المكان المفضل لإقامة "صلاة الاستسقاء". يروي ابن تغري بردي في كتابه "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"، في حوادث سنة 854هـ، أن السلطان سيف الدين جقمق أمر بإقامة صلاة استسقاء في صحراء المماليك، فخرج سائر الناس ونصب للإمام منبر بين خانقاه برقوق وبين قبة النصر، وصلّى بالجموع، وكان الهدف من صلوات الاستسقاء التي أقيمت بكثرة في هذه المنطقة التوسل إلى الله بزيادة مستوى مياه النيل.

أيضاً، كانت تُقام عروض الصوفية وحلقات الذكر بكثرة في صحراء المماليك، وظلت مستمرة حتى القرن العشرين. كما كانت المنطقة تستخدم كمنفى للأمراء، وكانت مسرحاً للعديد من الأحداث السياسية، فكان الأمراء يخرجون إليها كلما اشتدت الأزمة بينهم وبين السلطان الذين يريدون خلعه، وأورد علي بن داود الصيرفي في كتابه "نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان" العديد من هذه المشاحنات.

وبعد هزيمة المماليك في معركة الريدانية ضد العثمانيين، لجأ فلول المماليك إلى المنطقة للاختباء في منشآتها، ولاحقهم العثمانيون فيها. وبسقوط الدولة المملوكية، استمرت صحراء المماليك في لعب نفس نشاطها القديم، ففي زمن العثمانيين ظل إيقاع الحياة ونمطها استمراراً لما كان سائداً من قبل، وفي القرن السابع عشر، كان العديد من الرحالة الأجانب يعتبرون صحراء المماليك المدينة الخامسة أو الرابعة في القاهرة بحسب ما تشير الدكتورة جليلة القاضي في كتابها "عمارة للأموات" Architecture for the Dead.

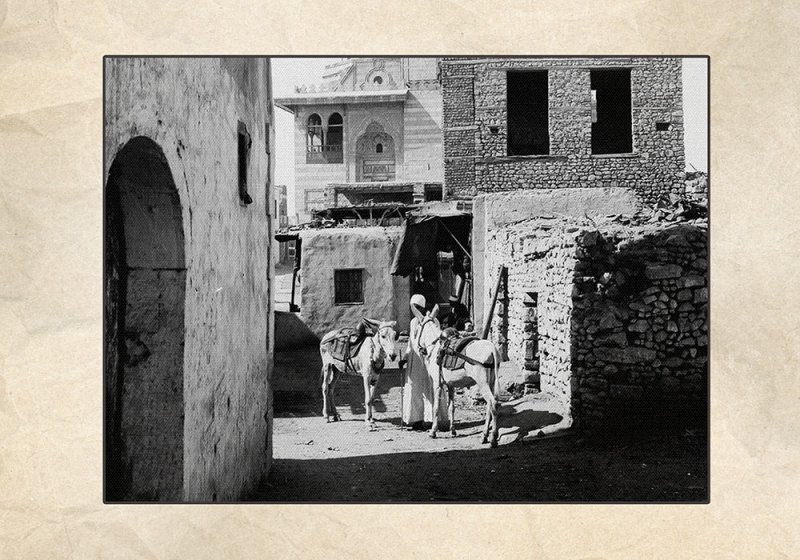

مقهى في صحراء المماليك عام 1942.

مقهى في صحراء المماليك عام 1942.

كانت كل طبقة حاكمة لمصر تضيف قيمة جديدة لصحراء المماليك، وتشير جليلة القاضي إلى أن المنطقة شهدت نمواً معمارياً في عهد الأسرة الملكية، إذ قام أفرادها والعديد من أبناء الطبقة البرجوازية ببناء مُجمّعات جنائزية شاسعة، ضمت العديد من وسائل الراحة (حدائق ومطابخ ودورات مياه)، وبالتالي ازدادت الحاجة إلى توفير سكن للأشخاص الذين يحرسون هذه الأحواش.

وكانت للعائلات المصرية عادات في زيارة مدافن أقربائها، منها أن الزيارة قد تستمر لأيام، ولذلك ألحق بالقبر حوش وغرفة من أجل النوم، كما كانت تزرع الزهور والنباتات حول القبر، وكانت النساء والأطفال يرافقون الرجال في تلك الزيارات. واللافت أن جزء من منطقة صحراء المماليك كان يظهر على العملات، مثل فئة الخمسين جنيهاً.

لكن في الوقت نفسه، شهدت المنطقة ممارسات مدمرة، مثل البناء غير المرخص بالقرب من الآثار، ونهب المنشآت وعدم ترميمها، كما استُخدمت مجموعة السلطان إينال والأمير قرقماس كمستودعات للبارود.

لكن في الوقت نفسه، شهدت المنطقة ممارسات مدمرة، مثل البناء غير المرخص بالقرب من الآثار، ونهب المنشآت وعدم ترميمها، كما استُخدمت مجموعة السلطان إينال والأمير قرقماس كمستودعات للبارود.

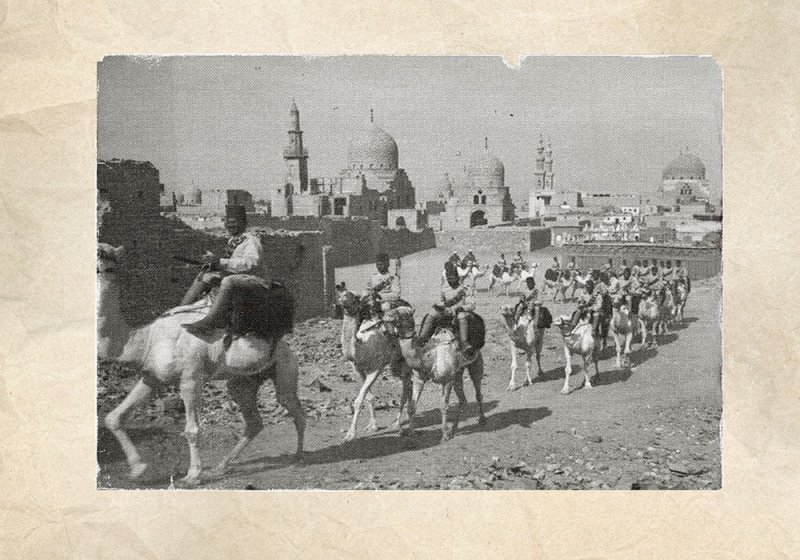

قوات الهجانة السودانية أثناء دورية في منطقة صحراء المماليك عام 1942.

قوات الهجانة السودانية أثناء دورية في منطقة صحراء المماليك عام 1942.

مع تغير عادات المجتمع في الخمسينيات من القرن الماضي، تلاشت الكثير من التقاليد المتبعة لزيارة صحراء المماليك. تذكر القاضي أن هذه الممارسات والطقوس أصبح ينظر إليها بشيء من التسخيف.

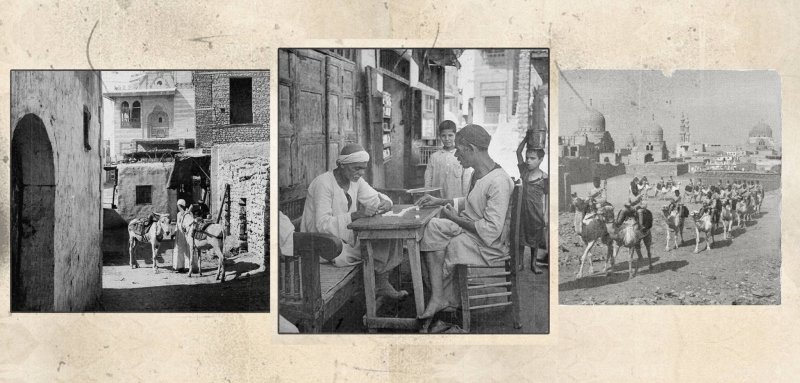

أحد شوارع صحراء المماليك عام 1900.

أحد شوارع صحراء المماليك عام 1900.

في عهد الجمهورية، وخلال العقد الأول من الحكم العسكري، لم تهتم الحكومات بمنطقة صحراء المماليك، ولم تدرك قيمتها التراثية والإنسانية، وتركت آثار المنطقة للسرقة. فرّط النظام الحاكم وقتها بالعديد من آثار البلد، ولم ينظر إلى هذه الأبنية التاريخية سوى على أنها أكوام من الحجارة. ربما أرادوا تمجيد الحاضر فنسوا الماضي!

تشير القاضي إلى وجود مخطط على الطاولة في أوائل الستينيات لتطهير جزء كبير من صحراء المماليك، وتحديداً من قايتباي إلى خوند طولبية. وفي الواقع ذهب النظام الحاكم إلى حد الاستيلاء على عدد من المقابر المكونة من طابقين لمكاتبه.

لكن أهم التعديات المنهجية لاغتيال صحراء المماليك كانت في عام 1956، تحت دعوى إعادة التطوير، حين أزيلت 1200 مقبرة لإنشاء طريق صلاح سالم على رفات الأجداد. ويصف خيري شلبي هذا الحادث الذي عايشه في كتابه "بطن البقرة"، فيقول: "شقت البلدوزرات تقلب المقابر في قسوة جهنمية بشعة، ترمي بعظام الموتى على الجانبين، وكان المنظر مؤلماً وسخيفاً، وباعثاً على الحزن والكآبة، لا سيما وأن أصحاب هذه المقابر لم يعرفوا بعد أن لحومهم قد ديست بالأقدام، وكان لا بد أن نفعل شيئاً نريح به خواطرنا الغاضبة، فكوّنا فريقاً كنت على رأسه، واشترينا مجموعة من الزكائب (كيس كبير من الخيش)، وصرنا نمضي خلف البلدوزرات والوابورات نجمع الأشلاء نعبئها في الزكائب، وكان جسدي يقشعر وينتفض كلما أمسكت بجمجمة، فإذا بجدائل شعر تنساب منها مدفونة في التراب، وبقايا من جلدة الرأس تسقط بالجدائل، وحفرنا في بقاع كثيرة لندفن هذه الزكائب".

عزل الطريق الجديد منطقة صحراء المماليك عن أنحاء القاهرة، وبالتالي فقدت قيمتها، وتعرضت للإهمال الذي يلاحظه كل مَن يزور المنطقة اليوم. وحدث ذلك أساساً نتيجة إعادة بناء المدن غير المخطط لها، وانهيار المباني القديمة، والحروب التي حدثت على القناة وأسفرت عن تهجير الكثير من أهالي القناة من مناطقهم الأصلية وزحفهم عشوائياً إلى منطقة صحراء المماليك وغيرها من ضواحي وأحواش المقابر بسبب عدم وجود مأوى لهم، ولجوء العديد من العائلات الفقيرة، وبإذن من وزارة الأوقاف، إلى العيش في غرف وأحواش المقابر العامة، وباحات المساجد والمنشآت التي تعود إلى العصور الوسطى.

زحف الكثير من المصريين الفقراء والنازحين من الحروب عشوائياً إلى منطقة صحراء المماليك بحثاً عن مأوى لهم، وعاشت عائلات كثيرة، وبإذن من وزارة الأوقاف، في غرف وأحواش المقابر العامة وباحات المساجد والمنشآت التي تعود إلى العصور الوسطى

وعقب نكسة 1967، ازداد السكن في أحواش المقابر في صحراء المماليك، وأصبحت قضية "سكان القبور" إحدى أهم الظواهر التي طفت على السطح طوال حكم العسكر، واللافت أن جمال عبد الناصر أعطى "وعداً شفهياً" لهؤلاء المهجرين من مدن القناة بالإقامة في صحراء المماليك وأنحائها، ومن هنا تحديداً بدأت هيكلة المنطقة الإدارية في التغيّر، فأصبحت تعرف باسم "منشية ناصر"، إلى درجة أن قلّة من أهالي المنطقة اليوم تعرف اسمها الحقيقي، فالكل يعرفها بمنشية ناصر أو بطريق صلاح سالم أو ترب الغفير.

وتشير الدكتورة جليلة القاضي إلى أنه بعد هزيمة 1967، ظهر إدراك لقيمة التراث والذاكرة وحاجة الإنسان للعودة إلى جذوره في عالم سريع التغير، فتأسست جمعية أصدقاء الآثار التاريخية عام 1977، ونُفّذ مشروعان بدعم مالي من البنك الدولي لتجديد نسيج العصور الوسطى في شمال القاهرة الفاطمية. ثم في عام 1979، وقّعت مصر على اتفاقية التراث العالمي، وأيضاً في نفس العام أُدرجت القاهرة في قائمة التراث العالمي.

وفي عام 1980، أُجليَ الكثير من الناس الذين كانوا يعيشون في الأماكن الأثرية في صحراء المماليك وغيرها، من أجل ترميم تلك الآثار المتدهورة، ولكن الدولة لم توفر سكناً لهم، فوجدوا أنفسهم مرة أخرى مجبرين على البحث عن ملجأ، واتجه الكثيرون منهم إلى استئجار أحواش القبور من "حراس المقابر".

وفي عام 1980، أُجليَ الكثير من الناس الذين كانوا يعيشون في الأماكن الأثرية في صحراء المماليك وغيرها، من أجل ترميم تلك الآثار المتدهورة، ولكن الدولة لم توفر سكناً لهم، فوجدوا أنفسهم مرة أخرى مجبرين على البحث عن ملجأ، واتجه الكثيرون منهم إلى استئجار أحواش القبور من "حراس المقابر".

انفتاح السادات ولامبالاة مبارك

لم تُظهر الأنظمة المصرية اهتماماً حقيقياً بطبقة الفقراء والمُهجرين، والتي أصبحت مهمشة على كافة الأصعدة. أدّت سياسة الانفتاح التي قادها أنور السادات إلى اتساع الهوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء، فقامت العديد من العائلات المصرية، لأسباب اقتصادية، بنقل أفرادها للعيش في أحواش المقابر مجاناً، أو بدفع مبلغ ضئيل من المال لحراس المقابر.

وعلى الرغم من أن صحراء المماليك لم تكن خالية من السكان، إلا أن الهجرة العشوائية المكثفة إلى أحواش المقابر، وفشل الدولة في إدارة أزمة الإسكان، مع رفع يدها عن حماية التراث الثقافي، حوّلت المنطقة الأثرية إلى عشوائيات، بعد أن كانت مركزاً اجتماعياً ودينياً ووادي الملوك كما يلقّبها البعض. ونما بشكل واضح البناء العشوائي الذي ما زال موجوداً حتى اليوم، وشوّه الشكل المعماري للمدينة التاريخية ولآثارها، كما أصبحت البلطجة وممارسة السرقة وتجارة المخدرات، السمة الأساسية للمنطقة، وهو ما أدّى إلى حدوث الكثير من التشوهات فيها.

بالمجمل، تحوّلت غرف الدفن والأحواش إلى سكن للآلاف من الأسر، وتُركت الآثار التاريخية محاصرة بـ"العشش" والمباني العشوائية، نتيجة لامبالاة الدولة وتخليها عن هؤلاء الناس، كما لعب تقاطع الفقر والجهل دوراً في تدهور منطقة لكل شبر فيها قيمة تاريخية نادرة، وللأسف لم تنجُ حتى الجوامع الأثرية التي سُرق الكثير من آثارها. ويؤكد أحد قدامى السكان أن آثار المنطقة تعرّضت للنهب منذ سنوات، ولم يحرك أحداً ساكناً للحفاظ عليها أو حتى استرجاع ما سُرق.

بالمجمل، تحوّلت غرف الدفن والأحواش إلى سكن للآلاف من الأسر، وتُركت الآثار التاريخية محاصرة بـ"العشش" والمباني العشوائية، نتيجة لامبالاة الدولة وتخليها عن هؤلاء الناس، كما لعب تقاطع الفقر والجهل دوراً في تدهور منطقة لكل شبر فيها قيمة تاريخية نادرة، وللأسف لم تنجُ حتى الجوامع الأثرية التي سُرق الكثير من آثارها. ويؤكد أحد قدامى السكان أن آثار المنطقة تعرّضت للنهب منذ سنوات، ولم يحرك أحداً ساكناً للحفاظ عليها أو حتى استرجاع ما سُرق.

مماليك السيسي... سحق التراث

بغرض أعمال التوسعة والتطوير ومدّ "محور الفردوس" لتسهيل حركة المرور نحو العاصمة الإدارية الجديدة، عمل النظام الحالي على تدمير جزء من صحراء المماليك، والتي سُجّلت بالكامل على قائمة التراث العالمي. وبحسب التقسيم الإداري الحالي لوزارة الآثار، تضم المنطقة 66 أثراً من أندر وأعظم المنشآت الدينية والمدنية في العالم الإسلامي.

هُدمت أضرحة وقباب يتجاوز عمرها 100 سنة، وترجع إلى شخصيات تاريخية من أيام الدولة الخديوية، مثل أحمد لطفي السيد، ونازلي هانم، وعبود باشا. وبكل آسف، ما هُدم يمثل قيمة فنية من ناحية هندسة المبنى، وجمال ودقة التركيبات، وروعة النقوش.

تقول الحكومة المصرية إن مد محور الفردوس الذي يمر من الجهة الشمالية لصحراء المماليك هو ما دفع بالجرافات إلى هدم بعض المقابر التي تعود إلى شخصيات تاريخية من أجل شق الطريق على رفاتهم بدون رأفة، ويعتبر البعض أن ما قامت به الحكومة المصرية هو جريمة ضد الإنسانية، وبالطبع أمر قاسٍ جداً على أهل الميت.

يرى البعض أن من الممكن الجمع بين التطوير والحفاظ على التراث والذاكرة، كما يعتبر قسم آخر من المجتمع أنه لا مجال للمقارنة بين القيمة التاريخية وتوسعة أو بناء طريق يمكن إيجاد بدائل له. وأشار العديد من الأثريين إلى أن الكثير من المبادرات والحلول قُدّمت للحفاظ على هوية صحراء المماليك، منها مثلاً، تفكيك وجهات القباب والأضرحة وترحيلها بدلاً من هدمها، أو حفر الأنفاق بدلاً من الكباري، وهو الخيار المعمول به في الكثير من دول العالم. ومن اللافت أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في القاهرة رفض من قبل المشروع الحالي الذي قامت بها الحكومة، واعتبر أنه سيؤثر على هوية المنطقة.

ويلاحَظ التغيير في الهوية البصرية الذي حدث مؤخراً في المنطقة. بجانب عمليات الهدم التي جرت، هناك العديد من مباني القطاع الخاص المشيدة حديثاً، وهي "مخازن بني آدمين"، وأبراج ميكانيكية كثيرة الأدوار، تخطت الارتفاعات المسموح بها، بجانب أنها فقيرة إنسانياً وجمالياً، إضافة إلى المباني العشوائية التي أنشأها السكان، وكلاهما شوّه المنطقة.

توحي البيانات التي أصدرتها وزارة الآثار إلى أنها لم تُشرَك أصلاً في موضوع الهدم أو حتى في البناء الجديد، ومن اللافت أنه في عام 2016 كان هناك مشروع مقدم لجامعة القاهرة من أجل تطوير صحراء المماليك وجعلها منطقة سياحية، وفاز بالمركز الأول.

توحي البيانات التي أصدرتها وزارة الآثار إلى أنها لم تُشرَك أصلاً في موضوع الهدم أو حتى في البناء الجديد، ومن اللافت أنه في عام 2016 كان هناك مشروع مقدم لجامعة القاهرة من أجل تطوير صحراء المماليك وجعلها منطقة سياحية، وفاز بالمركز الأول.

لكن يبدو أن محور الاهتمام الأول لدى النظام هو فرض السيطرة، وعدم مراعاة أي ظروف تاريخية أو إنسانية أو حتى النظر إلى الحلول المجتمعية، ولذلك تسبق الجرافات أي نقاش، ويسوّى التاريخ بالتراب، ويمحى تراث الأجداد لحساب الطوب والإسمنت، لنصبح دولة فاقدة لحاضرها وماضيها ومستقبلها.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.