أذاع اغتيال داريا دوغين (29 عاماً)، ابنة ألكسندر دوغين (60 عاماً)، الداعية "الأوراسي" (أوروبا + آسيا = قلب البر العالمي؛ في مقابل الأطلسي المائي وكتلة ضفتيه)، اسم والدها. وطغا اسم الوالد على اسم الصحافية البوتينية الشابة، في وقت أول دام يوماً واحداً وبعض اليوم، قبل أن تختار الأجهزة الأمنية الروسية تبرئة عملية الاغتيال، ومَن دبّرها، من تقصُّد الوالد بالقتل، ونقل القصد إلى البنت وتخصيصها به.

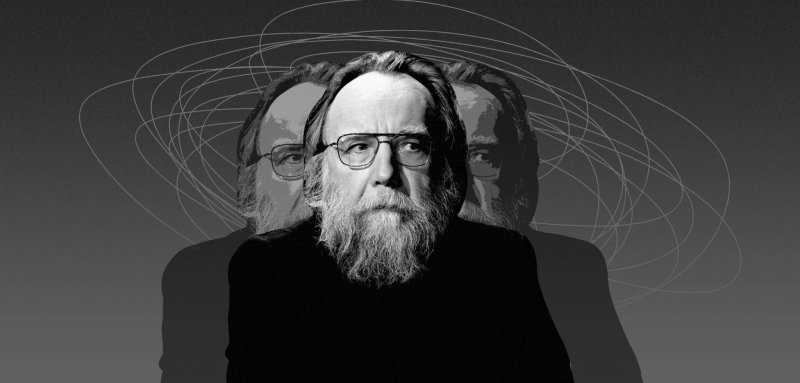

وفي الأثناء، أي في اليوم وبعض اليوم اللذين دامتهما صيغة الخبر الأولى، وصفت وكالات الأخبار والصحافة والتعليقات "الاجتماعية" الخاصة الرجل المفجوع تارة بـ"عقل بوتين"، وتارة ثانية بـ"المفكر العالمي"، وثالثة بـ"منظّر النهضة الروسية"، وقالت فيه مصادر أوكرانية إنه غير معروف في أوكرانيا.

وفي الأثناء، أي في اليوم وبعض اليوم اللذين دامتهما صيغة الخبر الأولى، وصفت وكالات الأخبار والصحافة والتعليقات "الاجتماعية" الخاصة الرجل المفجوع تارة بـ"عقل بوتين"، وتارة ثانية بـ"المفكر العالمي"، وثالثة بـ"منظّر النهضة الروسية"، وقالت فيه مصادر أوكرانية إنه غير معروف في أوكرانيا.

ومهما كان من أمر مكانة الكاتب السياسي الروسي الحالية، وعلاقته بالرئيس الروسي المحارب و"الإمبراطوري"، فسابقته السياسية العملية هي شراكته في إنشاء الحزب البلشفي الوطني، ثم الجبهة البلشفية الوطنية. ويتقاسم الحزب والجبهة محاولة دمج التراث الشيوعي، في مرحلته "الحربية" و"الوطنية" (أي الحرب الوطنية الكبرى، على ما يسمّي الروس، منذ 1945، حصتهم الباهظة من الحرب العالمية الثانية)، في التراث القومي الروسي والسلافي العصبي والقيصري.

شغل دوغين، وقتاً قصيراً، رئاسة قسم علم الاجتماع في جامعة موسكو الحكومية قبل أن يُقصر عمله على التدريس. و"تأخير" رتبته الأكاديمية كان عن أمرٍ نزل من فوق، وينسبه بعضهم إلى الحلقة القريبة من الرئيس الروسي. ولم يدَّع دوغين معرفة مباشرة بالرئيس، ولا صلة. وهو أحد مستشاري رئيس مجلس الدوما السابقين. والمنصب متواضع. فالرئيس هذا هو أحد أعضاء جهاز فلاديمير بوتين الحزبي، الثانوي في مراتب الأجهزة النافذة.

وحين يُجرَّد الكاتب والمدرّس الجامعي من ألقابه وميدالياته السياسية الشرفية، يبقى من هذا الوجه، ناشطٌ "متعدد اللغات" ووثيق العلاقة بـ"القوميين في أنحاء أوروبا" وبالأحزاب (المحلية) التي يبدو أن الكرملين يؤيد استعمالها طابوراً خامساً في الغرب، على قول ليونيد بيرشيدسكي، أحد كتّاب وكالة "بلومبيرغ"، وعلى ما تشهد زيارات دوغين إلى بلدان أوروبا القريبة وأحزابها اليمينية المتطرفة، وإلى بعض بلدان المشرق مثل لبنان (حيث حل ضيفاً على بعض أنصار "حزب الله").

بعث الأصول

ولا جدال في أن الرجل وجهٌ من وجوه تيار روسي، فكري عريض، خلّفه انهيار الاتحاد السوفياتي، وخصوصاً بقاء هذا الانهيار واقعة مبهمة، غير متوقّعة، وتمتنع من الإدراج في التاريخ الروسي الإمبراطوري (القيصري) و"التاعس" والمأساوي معاً. (والقول إن واقعة الانهيار "تمتنع" معناه أن شطراً كبيراً من الروس يمتنعون من إدراجها وفك إبهامها.

وانقسام الروس، ومثقفيهم على الخصوص، حزبين أو رأيين: حزباً وجهُه وقلبه وعقله إلى أصول روسية أو سلافية فريدة في "عبقريتها" وفي "رسالتها"، على ما كان ميشيل عفلق (1910- 1989) مؤسس "البعث العربي" ولسانه يقول، وآخر يوقن بأن خلاص الروس يفترض تخفّفهم من أثقال ومعوّقات خصوصيتهم، ولحاقهم بالركب الأوروبي. هذا الانقسام يتجدد منذ بدايات التاريخ الروسي، ويتنازعه رأيان: أوروبي شمالي تحدّرت منه الأرستقراطية الحاكمة، ومغولي آسيوي تحلّل في الأرض الروسية.

ولا ينكر دوغين مصدرَيْ أفكاره ومعتقداته، وهما مكانة واقعة الانهيار وأثرها في تربية جيله، وتراث الترجّح الروسي بين القطبين التاريخيّين المتنازعين. وموضوعه "العلمي"، الجغرافيا السياسية التي كتب فيها معظم أعماله، يُلبِس لباساً مجرّداً، وخطابياً ذهنياً، شاغلاً شخصياً وذاتياً، يتشاركه على الأرجح مع عشرات ملايين "المواطنين" السوفيات سابقاً، ومنهم فلاديمير بوتين، "القيصر"، على ما يسمّيه كثر من أنصاره ومن أعدائه.

وهو يعود إلى المسألتين المتداخلتين والمتشابكتين في عمله المنقول إلى العربية أخيراً، "الجغرافيا السياسية لما بعد الحداثة، عصر الإمبراطوريات الجديدة، الخطوط العامة للجغرافيا السياسية في القرن الواحد والعشرين" (2007، تاريخ الطبعة الروسية؛ 2022 تاريخ الطبعة العربية الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر- بيروت).

ويتفق نشر الكتاب، في حزيران/ يونيو من السنة الجارية، مع مضي أربعة أشهر على عدوان روسيا بوتين على أوكرانيا. والأرجح أن إعداد الترجمة يعود، على وجه التقدير، إلى سنتين أو ثلاث. ولا شك في أن الناشر والمترجم حدسا، منذ 2014، تاريخ العدوان على القرم والدونباس، في تواطؤ الرجلين المختلفين على أفكار وميول وخيالات، و"أساطير" (الفصل الثالث، ص 42)، اضطلعت بدور عملي في صوغ السياسات الروسية من قبل ومن بعد، إلى اليوم.

المكان في ذاته

فعلى مثال تقليدي يقصر المعرفة الدقيقة والراسخة، أو "العلمية"، على موضوعات ثابتة وعامة، يرسي الكاتب "المنهج الجيوسياسي"، بخلاف انصراف "الأوروبيين الغربيين" إلى "التاريخ وحده" (المقدّمة، ص 9-10)، على المكان الذي "في حد ذاته لا يتغير". ويعلّق هذا على قول مأثور لأحد أعلام الجغرافيا السياسية الفعلية، نابليون الأول، اقتصر على ملاحظة احتواء التاريخ على عامل ثابت هو الجغرافيا. ولم يقابل بين المكان وبين الزمن التاريخي. ولم يغفل تغيّر بعض عوامل المكان، وهو غير الموقع وأوسع منه، مع تغيّر السكن والسكان والهجرات والبداوة والزراعة والتمدين، وأطوار التقانة وثمراتها في وسائل النقل والإنتاج، إلخ.

يبقى من وجه ألكسندر دوغين أنه ناشطٌ "متعدد اللغات" ووثيق العلاقة بـ"القوميين في أنحاء أوروبا" وبالأحزاب (المحلية) التي يبدو أن الكرملين يؤيد استعمالها طابوراً خامساً في الغرب

ويضمر تعريف دوغين معارضات أولية لا يتأخر عن الإعراب عنها. فمكانه وهو البر الكبير، أي انتخاب المكان في "ذاته" موضوعاً راجحاً ووحيداً، يصدر عن منهج "مكاني"، غير زمني ولاتاريخي. والانتخاب العلمي قرينة على نسب قومي وعرْقي، من غير وجل سياسي، روسي أوراسي وإمبراطوري. ولا يلبث الكاتب أن يرفع الأوراسية، المكانية، والجيوسياسية، والإمبراطورية، إلى مرتبة "النهج" أو "العلم".

فيقرر أن "لا مكان للإمبراطورية في علم الحداثة السياسي" (الفصل الرابع، ص 51، وشأن الشواهد الأخرى، يكرر الكاتب مقالاته وأحكامه في مواضع كثيرة أخرى). وعلى هذا ينقسم "العلم السياسي"، على شاكلة العلوم الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وربما الجيولوجية والطبيعية عموماً، علمين: علماً أوراسياً أي روسياً اتحادياً "جديداً" (ص 60) يتصدّر "كوكبة الإمبراطوريات البرية" (ص 88) الملحقة بروسيا الأم، وعلماً، غير علمي، أطلسياً وغربياً أوروبياً مائياً أو بحرياً.

أي أن الاثنينية الجيوسياسية، البر والبحر، تتناسل اثنينيات، وتتطاول هذه إلى حقول السياسة والاجتماع والفكر والشعور والوجود ("الأنطولوجيا" أو علم الموجود بما هو موجود، على تعريف أرسطي متعارف). وعلى الاثنينية "الموضوعية" هذه يرسي صاحب العلم السياسي الجديد اثنينية أعمق وأسبق هي اثنينية روسيا الأوراسية وأوروبا الغربية والأطلسية.

الداخل والساحل

ومن طريقها يبلغ دوغين "الحال القائمة اليوم" (ص 16). فالحرب الباردة (1946- 1989) بين العالم الغربي (أميركا الشمالية+ أوروبا الغربية) والاتحاد السوفياتي، وحلفائه في أوروبا وآسيا، جَلَت وبلورت على نحو ناتئ وبارز "الحرب العظمى بين القارات".

ولا ينبغي للقارئ أن يفهم "بين" على معنى التبادل والتفاعل. فالحرب، على ما يرى دوغين وبوتين وسيرغي لافروف (وزير خارجية بوتين) وسيرغي شويغو (وزير حربه) وغيرهم، هي على الدوام حرب "على" روسيا، والاتحاد السوفياتي، أحد أعراض روسيا "الأزلية"، وعموم الروسيا القيصريّة من قبل. والحرب الباردة، إذن، هي محاولة حضارة البحار "الاستيلاء على الفضاء الأوراسي".

والقرائن لا تُحصى: "منع الخصم (الأوراسي البري) من الوصول إلى البحار الدافئة"، وهذا أضعف حقوقه الجغرافيّة على رغم موضعه المنحاز والمتحيّز، بعيداً منها. ثم تعمد البحرية العسكرية، البريطانية بالأمس والأميركية اليوم، "خنق" الخصم/ العدوّ. ويخمّن القارئ في أن "الخنق" المقصود جغرافي، مكاني، في البحار المتجمّدة، مثل بحر بارينتس. ولكن الجيوسياسة تنقل البندقية من كتف إلى كتف. فـ"مكان" الخنق هو "داخل حال من الجمود الداخلي". وينجز العدوان البحري والمائي من طريق فظّة، "الهيمنة على المناطق الساحلية والتحكّم فيها" (ص 14- 15).

ويخلص القارئ من الإحاطة الجيوسياسية والاستراتيجية هذه إلى أن "الجمود الداخلي"، السوفياتي في هذا المعرض أو السياق، إنما نجم عن عزل الداخل الجغرافي، "داخل الأراضي" على قول فرنسي، عن "المناطق الساحلية"، المتحركة والفاعلة والقادرة على النماء والتجارة والتجدّد. فعلى الكاتب، بهذه الحال، أن يعزو إلى "المكان"، وتعاليه عن التاريخ والتغيّر والإرادة، لعنة البر الأبدية. وإلى هذا تقود مقدّمات كتابه ومبادئ "علمه".

حرب الأطلسي على أوراسيا

إلا أن ألكسندر دوغين، الروسي "الكبير" (على ترتيب هرمي لا ينكره ينزل أوكرانيا في المرتبة الثانية من "الروسية"، وبيلاروسيا الثالثة)، يحمل ما يفترض في الأقدار المكانية والجغرافية أن تضطلع بالمسؤولية عنه على إرادات عدوانية، ومقاصد مدركة. وتصبّ مياه التعليل الجيوسياسي القارية في نفسانيات داروينية ومعيارية في آن واحد.

ويمهّد التعليل هذا- وفحواه أن الحرب، الباردة والساخنة على حدّ واحد، لا تشنّها إلا الدول أو القوى البحرية الغربية، وهي تشنّها بواسطة إقرار القوى البرية، الأوراسية، على طبيعتها البرية المنكفئة و"تجميدها" في هذه الطبيعة وعليها- الطريق إلى تفسير السقوط الروسي السوفياتي. والأمثلة على التجميد، في الداخل البري، والعزل، عن البحور والمحيطات، لا تعوز المفكر الجيوسياسي الأوراسي.

يتراءى وراء الظاهرات المدمّرة التي يحصيها ألكسندر دوغين طيف شيطاني أسود هو "القضاء على (روسيا) نهائياً". وتتردّد أصداء موت روسيا، وروحها وحضارتها و"إمبراطوريتها"- وهذه ألفاظ ومعانٍ مترادفة ومتكافئة- في صفحات كتابه

فالغرب الأطلسي، غداة الحرب العالمية الثانية، وضع يده على بلدان شرق أوروبا، وهي من ممتلكات القيصر الروسي القارية، وحجزت بوارجه بينها وبين البلطيق، وبينها وبين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي. وكاد النزاع عليها أن يحرم روسيا السوفياتية من حزام قاري يقيها عدوان ألمانيا الفيدرالية وبلجيكا واللوكسمبورغ، ويبلغ عرضه فوق الألفي كيلومتر.

وكوبا مثلٌ آخر على الحرب الأطلسية على أوراسيا (ص 15). وحصارها البحري الأميركي حال دون أوراسيا الكبرى، (روسيا+ بلدان رابطة الدول المستقلة السوفياتية سابقاً+ الإمبراطورية الإسلامية القارية: إيران+ تركيا+ باكستان+ الهند) (ص 457)، وبلّ قدميها في مياه البحر الكاريبي. وثارت حركات التحرر في القارات الثلاث، وكلها برية وقارية شأن فيتنام وكوريا وأميركا اللاتينية على "الإمبراطورية"، الأميركية حكماً، في سبيل مد جسور متينة بين أراضيها الداخلية وبين سواحلها التي صادرتها الأساطيل الغربية.

وأوعزت "نقطة ارتكاز العملية الجيوسياسية العالمية" (ص 181) إلى "الإسلاميين المتطرفين" الأفغان بالقيام على الاتحاد السوفياتي، الشاخص حالماً إلى المحيط الهندي وبحر العرب وخليج العجم، والثورة عليه. ودعتهم، مكرهين، إلى الانتفاض على أدواته الناعمة: حزبه الشيوعي الهامشي والمفكك والمنقسم على نفسه و"أقوامه"، و"إصلاحه" الزراعي الغريب والمجاعة في ركابه، وحوامات أم-آي-24 المدرّعة، ودبّابات ت-72، إلخ.

وفي نهاية المطاف، جمع القادة الشيوعيون عوامل الخسارة كلها: "العناصر البرية الإسبارطية" (ص 16) في نظامهم، واصطناع صبغة أيديولوجية مضلّلة للصراع الجيوسياسي، والرغبة الشيوعية الممضّة في سكن "بيت أوروبي مشترك" (ميخائيل غورباتشوف الراحل)، وحل حلف وارسو وإخلاء موسكو مواقع شغلها حلف الأطلسي (الناتو)، واضطرته إلى شغلها "مصالح الجغرافيا السياسية".

وأدى تغليب المعالجة التاريخية والزمنية، ومراحلها الملزمة (مجتمع تقليدي، مجتمع حديث أو معاصر، مجتمع ما بعد الحداثة)، على "المنهج الجيوسياسي"، واستدلاله بـ"النماذج التاريخية" الثابتة واستقوائه بـ"استقرار المجتمع التقليدي" وقوّته على مقاومة التحديث، إلى الاستسلام، وطلب المساعدة الغربية، وطبابة دوغين لا تتعدى افتراض "التنبؤ" (ص 17) بهذا كله، و"تحاشي بعض الصفحات المخزية في تاريخنا الحديث". وهذا قليل في ضوء التوقّعات العظيمة التي علقها "المفكر" على علمه الجديد.

ويتراءى وراء الظاهرات المدمّرة التي يحصيها الكتاب طيف شيطاني أسود هو "القضاء على (روسيا) نهائياً". وتتردّد أصداء موت روسيا، وروحها وحضارتها و"إمبراطوريتها"- وهذه ألفاظ ومعانٍ مترادفة ومتكافئة- في صفحات الكتاب.

ويترجّح تناول الكتاب وأفكاره بين التسليم بحتم الأفول والتلاشي وبين النفخ في أبواق أريحا وعناد بروميثيوس البطولي: "نعم، نحن الروس، ما زلنا اليوم نعيش في روسيا، ولا نزال روساً إلى حين، ولكن إلى متى يدوم هذا الحال؟" (ص 75، بتصرف في الصياغة). وهذا ما ردّده الرئيس الروسي في خطبة 21/2/2022، عشية حربه، التي أرادها خاطفة و"ألمانية"، على أوكرانيا "الروسية". وما يردّده التيار القومي الروسي المتطرّف، وتردّده الحركات القومية الأفولية و"البعثية" الثأرية، أو الانبعاثية، في بلدان الإمبراطوريات القديمة والمتجدّدة، من روسيا إلى الصين، وبينهما إيران، على سبيل المثال لا الحصر.

الحداثة الشريرة

والأرجح أن ركاكة التناول "الجيوسياسي" الدوغيني لأحوال العالم المعاصر وفي القلب منها روسيا الغورباتشوفية فاليلتسينية والبوتينية، وضعفه، يتستران على مسائل أخرى. و"النهج" الذي يلوّح به الكاتب أداةً يتوسل بها إلى هجاء الحداثة الأوروبية الغربية هجاءً مرّاً و"فرزدقياً"، إذا جازت العبارة. فالتبعة الكاملة عن ضعف روسيا، والكوكبة الأوراسية المتوقعة، تقع على الحداثة.

والحق أن مثالب ورذائل الحداثة، وما بعد الحداثة التي ختمتها وأنهت سطوتها وفتحت الأبواب في وجه نقيضها (على ما يأمل دوغين)، سجلّ لا ينتهي. فالعصر الحديث "أقر برنامجاً يرمي إلى القضاء القاطع والكامل على المجتمع التقليدي"، وينفي حقه وحق معاييره، الإنسانية والطبيعية الأساسية، في الوجود. وقيم العصر الحديث، الأوروبي الغربي، تُعلي منزلة العلوم والتجربة، وتعوّل على التطور التقني، وتحتكم إلى العقلانية، وتسوّغ النقد، وتدعو إلى إعمال الرأي الفردي.

وينهض هذا، على ما يرى المنظّر الأوراسي آسفاً، على أنقاض اللاهوت، والمعرفة الجميعية والكلية الأصولية (الأنطولوجيا، على ما تقدّم)، والحدس، والروحانية الباطنية. وطاقة النفي والإنكار التي تتمتع بها الحداثة لا تقتصر على الأفكار والمعتقدات، وتتطاول إلى أركان الاجتماع السياسي. فتُحِلّ الدولة- الأمّة الوطنية والضيقة محل الإمبراطورية الجامعة والفسيحة (على مثال بيزنطية والفضاء المغولي). وتُصدِّع العائلة، والجماعات المحلية المتجذّرة، وهرم المراتب بين الأعراق والجماعات والشعوب والأديان، وتسوّي بينها مساواة تُفقدها سماتها وخصوصياتها وهويّاتها من غير رحمة. وتتلاشى الفروق بين الجنسين، وتغلب الأحوال "الانتقالية" بينهما فتحضن الأنابيب الأجنّة، ويسود إدمان المخدرات و"استراتيجية الهلوسة الفردية" (ص 48).

ولما كانت الحداثة، وهي واحدة ولا تقبل الكثرة على زعم الكاتب، وقفاً على الغرب الأوروبي وفروعه القريبة، اختلت موازين التاريخ كلها. فلا سبيل فعلياً لمنافسة الغرب في ميدان الحداثة الذي ابتكره، واستنّ قوانينه ومعاييره، وأملت "عنصريته المعرفية" و"المركزية" الذاتية (ص 33- 35) قواعد المعاملات داخله. فتوسّطت "كولونيالية (الغرب) المفرطة" (ص 37) علاقة غير الغربيين- "بقية" البشرية على قول محرّف للأميركي صمويل هنتنغتون (صاحب "صدام الحضارات")- بأنفسهم، بين الوريد والوريد.

وحملت هذه الكولونيالية العنصرية كثرة الأوراسيين (ص 197) على ازدراء تواريخهم وهويّاتهم. وحالت المعارف الغربية بينهم وبين رعاية أشكال عمرانهم الخاصة، وشقّ طرقهم الفريدة إلى ذواتهم ومعارفهم وتجاربهم.

والانصراف عن الغرب، والتوجّه إلى إحياء المواضي، على ما تقترح ما بعد الحداثة في صيغتها الدوغينية، ينبغي أن يلد عالماً كثير الأقطاب و"الإمبراطوريات المضادة"، أو الإمبراطوريات "الديموقراطية"، أو "اللاإمبراطوريات"، على ما يسمي الكاتب العالم الموعود، محتاراً بعض الحيرة. وكثرة الأقطاب، وهي تستدعي حرب "البقية" على إمبراطورية القطب الواحد، تكاد تكون الكلمة التي تفتح مغاليق أبواب العظمة، من جديد، في وجه روسيا أولاً.

وفي ختام "جردة العالم" (ماركو بولو المعاصر) هذه، وإنْ على نحو تقريبي وضبابي، ييمم ألكسندر دوغين وجهه صوب عالم 2050، وروسياه ("روسيانا"، كتب ألكسندر سولجنتسين، آسياً وعاطفاً، في 1992) في القلب منه. فتطالعه "نهاية الكون عن يد العولمة"، ودور "المسيح الدجّال" فيها. ومن علاماتها استبدال الناس الأحياء بمصنوعات تفبركها الهندسة البيولوجية، واستنساخ الإنسيين. وترد "الثورة الأوراسية" على تشويه "الإعلام الجماهيري المعولم"، وتفضح أضاليله. فيظهر "أن بن لادن، وتنظيم القاعدة لم يكن لهما وجود قط، وأن هذا كله كان مجرّد صورة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم، وقصده ترهيب أعداء العولمة وخصومها" (ص 453- 460).

وهذا مسك ختام جغرافيا ما بعد الحداثة السياسية، وما قد يقرأه القارئ العربي في كتب الإسلام السياسي ومذهبيه الرئيسيّين، وما ربما قرأه قبل نحو القرن في كتابات "نهضوية" و"إحيائية" حسبت أنها تستأنف عصراً ذهبياً، إمبراطورياً لا محالة، وظنّت أنها تتجاوز "الانحطاط" إلى "الزمن الجميل حقاً"، على قول خميني- خامنئي، ودوغيني، سائر.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.