مجاز الحميم، البيوت التي نسكنها فتسكننا

مجاز الحميم، البيوت التي نسكنها فتسكننا

كلما خطوت عبر التجارب والطرق واختبرت مزيجاً متنوعاً من المشاعر، أتعرّف على أجزاء منسية أو ربما نسخة جديدة من نفسي. فيما مضى كنت أراني في الحلم، امرأة تجلس بصالة بيت، أهم ما يميزه الإضاءة الخافتة مع موسيقى شوبان تنساب بين الأثاث البسيط، والأدوات النحاسية العتيقة التي أحتفظ بها، وعلى الجدران لوحات لفان جوخ ومونيه وأطباق السيراميك الزرقاء المزخرفة، بينما أنا أقبع في ركن أمام مكتب خشبي صغير أكتب.

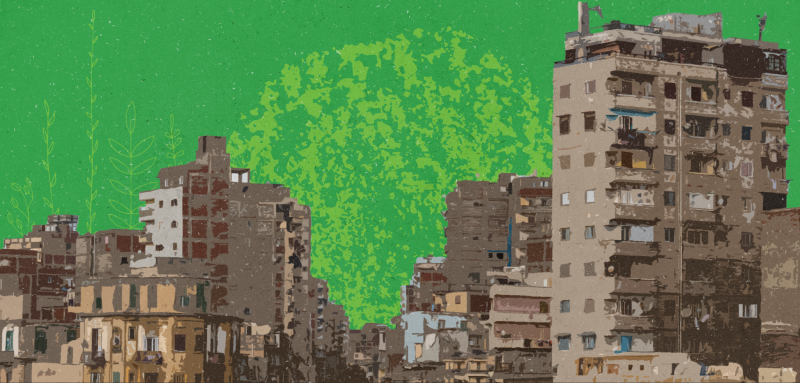

مولد السيدة وإشارة البداية للبحث وسط الزحام

لم يكن للتفاصيل حضور كالذي أمتلكه اليوم، وكانت الألوان هي شغلي الشاغل وتسليتي الأعزّ. هيمن اللون الأخضر على مخيلتي الطفولية، أظن أحياناً أنه اللون الرسمي لمنطقة السيدة زينب، حيث الضريح والجامع ولون باب وشباك ودرابزين سلم بيتنا القديم بحي السيدة زينب.

ورغم عدم ذكري لذلك المنزل الذى غادرته قبل بلوغي سن الخامسة، إلا أننى أذكر روائح البخور التي كانت تتسرب من باعة البخور، ومن مسجد السيدة زينب نفسه، حيث كنا نقطن في المنطقة خلفه مباشرة، كنا شهوداً على ليالي مولد السيدة العامرة بالألوان والروائح والنكهات.

حاجتي الأولى للبيت فاجئتني عندما اختطفتني إحداهن قاصدة سرقة قرطي الذهبي، بمدخل إحدى العمارات القريبة من بيتنا، كان مولد السيدة اقترب وافترشت العائلات الساحة وضُربت خيام الضيافة على شرفها، فاستطاعت السيدة أن تخلع أحد القرطين، وأما الثاني فعلق بشحمة أذني، مسبباً لي ألماً دفعني للبكاء وإعلان رغبتي في العودة للمنزل، بصوت يتعالى كلما مرّ الوقت، خشيت السيدة من صوتي أن يفضحها، فحملت طفلتها أعلى كتفها وتركتني بمدخل العمارة الرخامي، ورحلت.

خرجت من مدخل العمارة أتلمس طريقي للبيت، بأذن تصرخ بالألم وعقل استيقظ لتوه من غفوته باحثاً عن البيت/الأمان/المأوى/الحضن، الخوف كان رفيقي الوحيد، فجلست أبكي على الرصيف لا حيلة لي، أتذكر أن رجلاً من "حبايب الست" بإحدى الخيام تبع المولد يرتدي جلباباً بنياً فضفاضاً، وتلتحف رأسه بعمامة فاتح لونها، اصطحبني للمنزل، ولا أدري كيف تذكرته فكنت صغيرة جداً آنذاك.

مساحة مستقطعة لا تروي الظمأ

كنت أتكشف علاقتي بالأماكن ما زلت، عندما تركنا السيدة زينب وأقمنا في حي حدائق المعادي، بشقة صغيرة تطل على شارع كبير زاخر بالمحال التجارية، في هذا الوقت كان قد أصبح لي أخ وأخت، ولم تعد لي حجرة خاصة، بل كانت حجرتنا تنتهي بالشرفة الوحيدة بالبيت، فلا يمكن أن يُغلق بابها ليلاً أو نهاراً، وأصبحت الشرفة الصغيرة المطلة على العالم وترى السماء هي سلوتي ليلاً، وبسببها أدمنت السهر وصرت كائناً ليلياً، خاصة في ليالي رمضان حيث كان يأتي بالشتاء.

جزء مني ظل هناك قابعاً تحت عواميد سرير جدتي، أو فوق السطوح، في إحدى عشش الطيور، أو ممتطياً أرجوحتي على أعتاب الغرفة الوسطى، ينظر للعصافير التي دأبت العودة لصحن البيت آخر كل نهار لتستقر في أعشاشها بين تعريشة السقيفة... مجاز

في هذا التوقيت بدأت أدرك حاجتي لمساحتي/مكاني وللتفاصيل، تفاصيلي التي أردت إسباغها على أشيائي، ألصقت رسوماتي على الحائط، لكنها لم ترق لأمي فنزعتها. لاحقاً كان هذا الحائط حاملاً لمكتبة خشبية صغيرة، حوت كتبي الأولى وشرائط الكاسيت، وحولها استقرت عدة صور لفيلم "تيتنانيك"، وعلى الحائط المقابل، علقت بعض اللوحات التي صممتها بنفسي بعدما تعلمت فن "الأركيت". بدأت ألاحظ رقص أناملي على أوراق بيضاء غير كتب الدراسة، فخصصت لنفسي أجندة وكتبت يومياتي بشكل منتظم. كان لابد أن يحدث هذا أثناء المذاكرة حتى لا ينتبه لي أحد، فلا يمكن أن يفرق بين الاستذكار وكتابة اليوميات، ومع الوقت أصبحت أستعير من مكتبة المدرسة كتباً لأنيس منصور وتوفيق الحكيم وجبران، وأدسها بين دفتي كتابي المدرسي الكبير، حتى أخفيها عن عيون أبي الذي كان يُجرّم كل ما هو خارج إطار الدراسة.

البيت الحضن والتفاصيل المُراقة على جانبي الذاكرة

مع بداية طفولتى المتأخرة كان ارتباطي يتزايد ببيت جدتي لأمي في ريف ميت، رهينة أو منفى سابق خاص بالإجازات الصيفية، بيت طيني بباب خشبي أخضر مقسوم طولياً، تزينه يد نحاسية تستعمل للقرع عليه، بمجرد أن أتجاوزه تستقبلني هبات من نسيم له رائحة محفوظة بالذاكرة حتى في عز النهارات الصيفية الحارة.

على اليمين تقع حجرة "المندرة"، تلك التي نستقبل فيها الزوار وتشهد سهراتنا مع الأهل أمام شاشة التليفزيون الضخم، وأمام الغرفة يقبع "الزير"، صاحب أحلى وأثلج ماء شربته في حياتي، وفي المواجهة تطالعنا ثلاث غرف، قيل إنني ولدت بتلك، في أقصى اليسار، ذات ليلة صيفية بامتياز، أما علاقتي بالحجرة في المنتصف فارتبطت منذ الصغر بذلك الشباك الذى اعتادت جدتي أن ترفعني وتجلسني على حافته، لأرى منه صوان مولد "الفخري" كل عام، وأسمع المدّاحين، وأرى مرتادي الموالد، وأرقب حركات الرجال المصطفين في الخلفية، يهيمون بأجسادهم بإيقاع منتظم مع بعضهم البعض.

أما الحجرة الأخيرة فتلك التي تخص جدتي "ستو". تحت سقفها المسقوف بأعمدة من جريد النخل والعروق الخشبية، وبين جدرانها اللبنية سمعت أولى حكايات "عقلة الإصبع"، ولاحقاً نصب لي ابن خالي تحت عواميد سريرها، فرشة ملائمة لاختباء طفلة تحب التوت حتى إن لوّث ثوبها، وتنتظر بائعة الذرة لتأكله بدلاً من وجبة الغداء، وتختبيء من أمها ساعة الذرورة.

أذكر في مرة قال لي سمسار الشقق: "إذا أعجبتك الشقة واتفقنا وسكنتها، لا تنسي أن تعيدي طلاء جدرانها حتى وإن كانت لا تحتاج، فالجدران تحفظ روائح ساكنيها وربما أقدارهم"... مجاز

على عتبة هذه الحجرة كم تلصصت على جدتي وهى تجلس أمام الفرن الطيني تتأهب للخبيز قبيل ساعة الفجرية والناس نيام، فتلمحني وتبادر لإحكام الغطاء حولي وتُعطيني باكورة منح كوّة الفرن المعطاء.

كنت أجلس ساعة العصاري على أولى عتبات السلم المؤدي للسطوح حتى يعتدل الجو، فأصعد أتفقّد بيض الدجاج وطعام الطيور -إن قلّ- وأستقبل صديقاتي، فنرسم بيتاً وحياة وأحداثاً بين عشش الطيور، تنتهي بانسحاب الشمس من السماء ورحيل كل منهن على بيتها.

عندما عدت يوماً من امتحانات نهاية العام لزيارة جدتي بعد أن سبقتني أسرتى إليها، لم أجد البيت، مجرد ركام من التراب والخشب وجريد النخل، مازلت ورغم مرور 16 عام أشعر بالغدر لان أحدهم قرر انتزاعه مني وعلى حين غرّة، لم أسامح لأنهم لم يسمحوا لي حتى بنظرة وداع، فلا صور لدي لهذا البيت/الحضن إلا بذاكرتي.

جزء مني ظل هناك قابعاً تحت عواميد سرير جدتي، أو فوق السطوح، في إحدى عشش الطيور، أو ممتطياً أرجوحتي على أعتاب الغرفة الوسطى، ينظر للعصافير التي دأبت العودة لصحن البيت آخر كل نهار لتستقر في أعشاشها بين تعريشة السقيفة.

اغتراب وبحث عن جمادات نسكن إليها وبها

هكذا ترسخ بداخلي شعور بالفراق المحتم، ترسّخ أكثر عندما عدت يوماً من سفر لأجد أن بيت أبي وأمي بحي حدائق المعادي، والذى تربيت فيه، قد بيع، وانتقل أهلي لمكان آخر علي أن أذهب مباشرة إليه: غدر آخر يؤكد وجوده.

دائماً ما كانت السماء ترافقني في رحلاتي، لا أتصور بيتي بدون نافذة على السماء، لذلك كانت الشرفة شرطاً من شروط اختياري لمنزل آخر، ومع الوقت، كان شعوري بمكونات البيت يتعمّق، ففي رحلة البحث عن بيت مناسب كنت أُصافح بعيني جدران البيوت، فأرى أو أشعر أو أشم ما يقبضني أو يبسطني منها، فأقبل عليها أو أحجم عن الخطو على عتباتها، أذكر في مرة قال لي سمسار الشقق: "إذا أعجبتك الشقة واتفقنا وسكنتها، لا تنسي أن تعيدي طلاء جدرانها حتى وإن كانت لا تحتاج، فالجدران تحفظ روائح ساكنيها وربما أقدارهم".

نَمَت مطامعي قليلاً بعد هذا العمر، وأصبحت أطمع في بيت يرى السماء والبحر معاً، حتى لو كان حجرة واحدة، بشرفة ودودة أعانقها وأحادثها فيتبعثر شعري في هوائها، وأصمت معها مستندة برأسي على كتفها، نسمع معاً صوت البحر وبجانبي قلم وكتاب وبعض الأوراق التي أخاف أن يحثهم الهواء على الهرب، فأوصي كوبي الفخاري أن يحرسهم حتى آذن لهم.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.