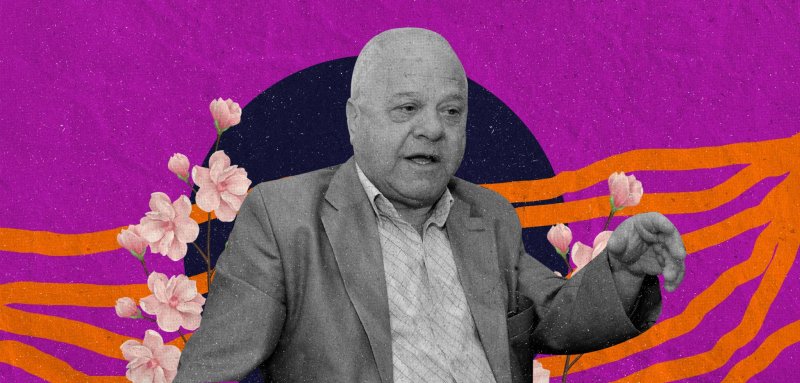

من يقرأ لنبيل سليمان يشعر كأنه قرأ الأدب العربي والعالمي، أعماله تختزل أكثر من نصف قرن الأحداث التاريخية والسياسية عبر التخييل الروائي والخطاب السردي، وكل هذه الأحداث ابتكرها سليمان عبر نسيج محبك من مخيلته، لكنّ القارئ العادي يستطيع أن يسقطها في الأمكنة الحقيقية التي حصلت فيها.

سيد قلمه، يكتب دون أي التفات لمقص الرقيب، يوصف بين الأوساط الثقافية والنقدية والأدبية بأنه يجمع بين الإبداع الروائي والنقد، ويجمع الكثير من النقاد أنه يمزج في تجربته النقدية والروائية بين التاريخ والتخيّل والفلسفة والواقع والسيرة الذاتية.

تزامن هذا الحوار مع لحظة استلامه جائزة العويس الثقافية.

أثناء العثور على ضالتك الروائية جاءتك "اللحظة الحاسمة في مطلع الثمانينيات، مع تدمير حماة واحتلال إسرائيل لبيروت. وقتها تساءلتَ... لماذا نحن هكذا"؟ كيف أجابت رباعية "مدارات الشرق" عن سؤالك هذا؟

تعلمين أن السؤال الصحيح ييسر لصاحبه بلوغ الجواب الصحيح. بعبارة أخرى: السؤال أهم من الجواب. والسؤال الذي هو شبكة أسئلة: "لماذا نحن هكذا" سكنني من قبل أن تكون لي رواية. كانت هزائم شتى قد رجّتْ تكويني: هزيمة 1948، هزيمة 1967، وما أعده هزيمة الانفصال (1961) الذي قوّض الوحدة السورية المصرية في الجمهورية العربية المتحدة. وخلال سنوات (التكوين) رجّتني قراءاتي في تاريخنا وتراثنا بخاصة، وفي تاريخ البشرية، حيث الصراع الذي يبدو أنه أزلي بين التحضّر والتوحش.

لكل ذلك كان فعله في "مدارات الشرق" التي حاولت أن تعيد بناء السؤال/ الأسئلة، أملاً بالمساهمة في بناء جواب/ إجابات. من ذلك كان السؤال الناشب من تاريخنا القريب في مطلع القرن العشرين حتى منتصفه: هل نحن مهيؤون للجمهورية؟

ها هو شكري القوتلي وحزبه ورعيله يعدلون الدستور كي يحق لهذا الرئيس أن يجدد العهدة عام 1947. وماذا عن أولاء العسكر الذين ركبوا علينا منذ انقلاب حسني الزعيم عام 1949؟

من محاولة "مدارات الشرق" في بناء الجواب، كانت سردية العسكر والعسكرة، كانت سردية الملكية والتوريث، ومن أجل ذلك عادت الرواية – مثلاً - إلى دستور المملكة السورية التي أُعلنت في 8 آذار 1920.

أجريت منذ زمن بعيد (2001) عملية جراحية في ظهرك، وفي سنة 2007 أجريت عملية قلب مفتوح، وتعيش في بلد يحتاج إلى أدنى مقومات الحياة، من أين استمد نبيل سليمان كل هذه الطاقة للتركيز والإبداع في الكتابة الروائية والنقدية بالرغم من كل تلك الظروف؟

من أسفٍ أن واحدنا غالباً ما يتعامل مع جسده باستنزاف، حتى إذا بدأ الجسد يحتج، يصغي إليه قليل من كثير. وأنا من الكثير الذي لم يوفّر استنزافاً في العمل (القراءة والكتابة ومعهما - قبل التفرغ - التدريس ثم دار النشر) وفي السفر والسهر والاغتراف من متع الروح ومتع الجسد وعذاباتهما أيضاً وأيضاً. وفجأة يصعقك الجسد: قف، كفى.

وهذا ما عانيته في آلام وجراحة الظهر، ثم في الأزمة القلبية التي أفقدتني الذاكرة خمسة أيام، ولم ينقذني منها إلا عناد الطبيب واستمراره في الصعق الكهربائي حتى الصعقة الرابعة عشرة. ثم جاءت الجراحة التي وعدتها – ولم أزل، على الرغم من أن فسحة العمر تضيق – برواية. ولأول مرة أقول علناً ما استبطنته منذ جراحة القلب 2007 من المماطلة بوعدها برواية، فسرّ المماطلة هو أن أصدقاء مبدعين مروا بالتجربة نفسها، وكتبوا رواياتهم عنها: وليد إخلاصي في روايته "سمعت صوتاً هاتفاً" – وعبده وازن في روايته: "قلب مفتوح"، ومن ينسى ما كتب جمال الغيطاني ومحمود درويش!

لقد اتفقنا – الجسد وأنا – بعد الجراحة على (هدأة) ساعدته فيها عليّ السنوات التي تتكاثر حتى بلغتْ هذا العام 77 سنة: تصوري!

لكنني لست أقلّ خبثاً ومكراً من جسدي. لذلك ترينني أقرأ وأكتب وأساجل وأسافر وأعانق ما تيسر من الموبقات، ولا أخشى فراق من يرحلون مهما كان الواحد منهم أو منهن يعنيني/ تعنيني.

المهم، والمهم فقط، وبلا أي دراما، أن يرحل المرء واقفاً، دون أن يبهدله مرض أو عجز أو عمر.

في معرض حديثك عن الكاتب كمواطن والكاتب ككاتب، استشهدتَ ببلزاك، وقلتَ إنّ "المسافة بين بلزاك الكاتب والمواطن كانت شاسعة"، كيف استطاع نبيل سليمان أن يقلّص المسافة بين نبيل المواطن ونبيل الكاتب؟

حسناً أنك سألت عن تقليص المسافة. ثمة من يلغي المسافة بين الكاتب بصفته مواطناً وبصفته كاتباً، وبالتالي، تجري المطابقة، وتسيطر النظرة المثالية – إن شئِت – وغير الواقعية. كم في التاريخ من تناقض بين الكاتب والمواطن! وكم دفع الكتّاب من أعصابهم وسمعتهم جرّاء هذا التناقض؟

بالنسبة لي، وأظن أن الأمر نفسه بالنسبة لغيري، أمكن تقليص المسافة – لماذا لا أقول التناقض؟ - بفضل المزيد من الصدق، المزيد من التواضع، والمزيد من محاسبة النفس. ليس الكاتب/ة شيطاناً ولا ملاكاً.

ما الشخصية الأكثر تأثيراً عليك في رواياتك، ولماذا؟ وما الصراع الذي يعيشه الروائي نبيل سليمان مع شخصيات رواياته؟

ربما كانت شخصية نجوم الصوان في الجزأين الأول والثاني من "مدارات الشرق" هي التي كان لها التأثير الأكبر عليّ، حتى بلغ الأمر في نهاية الجزء الثاني "بنات نعش" أنْ كان على أحدنا أن يموت. كانت تلك النهاية من أقسى ما واجهته في كتابتي وفي حياتي. كيف لكاتب أن يرتكب جريمة موت (قتل/ إخفاء) شخصية روائية لا تريد الموت، بل وتقاومه؟

قد يكون لشخصية ما ظلها الواقعي، مثل شخصية شهلا في رواية "درج الليل – درج النهار" أو شخصية هبة عمار في رواية "في غيابها". وقد كان لهاتين الشخصيتين تأثيرهما الكبير على الكتابة، لأن لظلهما الواقعي تأثيراً ربما أكبر على الكاتب.

أما الصراع مع الشخصيات الروائية فهو قليل من جهة وإيجابي من جهة إن صح التعبير، ذلك أني حريص جداً على حرية الشخصية الروائية مهما اختلفنا، وما أكثر ما نختلف، سواء في المزاج أم في السياسة أم المواقف أم الأفكار، إلى آخر ما يشكل الشخصية. ولا يخلو الأمر من الخطر أو الزلق حين يقع الكاتب في هوى شخصية روائية – ليست أنثى بالضرورة – أو حين يبلغ الاختلاف بينهما حد التناقض.

"نبيل سليمان شاب في السابعة والسبعين، طمّاع في الدنيا، لا ينشد إلا الصحة والعافية والسفر والصحبة الهنية والقدرة على الكتابة والعزلة والسهر ... والموت فجأة، بلا أي مقدمات"

قلتَ في معرض إجابة عن سؤال وجّه لك "بين ما يوصف بالرواية العالمية، تجد ما لم تلامسه الرواية العربية إلّا عابراً، وعلى هَوْن"... لماذا برأيك؟

لا أذكر متى كان هذا القول، لكني أحسب أنه لا زال صحيحاً، وإن يكن بعض ما دفعني إلى هذا القول قد بدأ يتبدل، ولو (على هَوْن) أيضاً.

في بعض المجتمعات العربية، وبدرجات متفاوتة، كانت العنصرية حاضرة وفاعلة، السودان مثلاً، وهو ليس بالمثال الوحيد. وللعنصرية في الرواية العالمية حضورها الفعال، فهل الأمر كذلك في الرواية العربية؟

للفنون بعامة، وبدرجات متفاوتة، حضورها الفعال في الرواية العالمية، كالسيناريو أو الموسيقى، فهل الأمر كذلك في الرواية العربية؟ وماذا عن الفلسفة أيضاً؟ ماذا عن العلوم؟

من كتّابنا وكاتباتنا من بدأ العمل على ما تقدم، ومنذ ستينيات القرن الماضي. وإذا كانت البدايات نزرة فالعدد بات اليوم أكبر، والنوع أيضاً، لكن المحصلة لا تزال متواضعة بالقياس إلى ما تحققه الروايات الكبرى في اليابان أو نيجيريا أو البرازيل. وكما ترين، لم أذكر أمريكا أو بريطانيا، فالرواية العالمية لم تعد وقفاً على الآخر الأوروبي أو الأمريكي الذي تقاس العالمية بمقياسه وعلى مقاساته.

رواياتك تتميز بأنها تخييلية جداً وواقعية جداً، كيف تحقق لها ذلك؟

هل تقوم الرواية بالخيال المنبتّ عن الواقع؟ لا أظن. حتى روايات العجائب والغرائب وروايات الخيال العلمي، أليس لها جذر ما في الواقع أو صلة ما به؟ وبالمقابل لا تقوم الرواية بالواقع والواقعية، مهما بدت فوتوغرافية أو وثائقية. لا تقوم إلا بدرجة ما من درجات الانزياح عن الواقع، إلا بتمثله وإعادة إنتاجه تخييلياً. لا حرفية ولا مطابقة هنا، فيهما تُقتل الرواية.

وإذا كانت رواياتي تتسم بالتخييلية جداً والواقعية جداً، فلعل السر في النظرة التي قدمتها هنا.

"تميزت أعمالك الروائية الأولى بسيطرة الاتجاه الواقعي ثم بدأ التحول في رواية (مجاز العشق) نحو التجربة الحداثية". هل كان هذا التحول لمواكبة العصر الحداثي أو ما بعد الحداثة؟ أم هناك حدث معين جعلك تتحول نحو هذه التجربة؟

أظن أن هذا التشخيص أو (الحكم) لا يصح مع بعض رواياتي التي سبقت "مجاز العشق". ففي روايتي الثانية "السجن" 1972، جاءت لعبة ما سأسميه بعد سنوات باستراتيجية اللاتعيين، حيث لا تعيّن الرواية فضاءها و/ أو زمنها. وبهذا المعنى سبقت رواية "السجن" سنتين رواية "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف.

السفر هو كلمة السر للغبطة والمعرفة والمغامرة، والخلود لك يا أبا تمام ما دمت أنت القائل: وطولُ مقام المرء في الحيّ مُخِلقٌ/ لديباجته، فاغترب تتجدد

غير أن الأهم هو ما حاولت تجربته في روايتي الثالثة "ثلج الصيف" 1973، أعني: لعبة تعدد الأصوات، حيث كان لكل شخصية نصيبها من السرد، تسرده بضمير المتكلم، وهذا ما أشار إليه الروائي والمعجمي الراحل سليمان فياض، والذي سبقت روايته "أصوات" 1972 إلى تعدد الأصوات، وكان نجيب محفوظ هو الرائد السباق.

وأذكر أخيراً "المسلة" 1980 التي حملت شخصيتها المحورية وراويتها بضمير المتكلم، اسم كاتبها (نبيل)، وهو ما كان نادراً، وسبق إليه غالب هلسا، وهو ما سيتواتر بعد عقود في الرواية العربية، ليصدح النقد بـ "التخييل الذاتي".

مع "مجاز العشق" مضى التجريب بعيداً. وهي مع ما سبقها أعلاه، جاءت في المخاض العربي العسير للحداثة. أما دافعي فقد كان ولم يزل وسيبقى إيماني بأن الرواية أو الآداب والفنون مثل العلوم لا تتطور إلا بالتجريب، ولكن بالتشديد على عدم الوقوع في حمى التجريب والهوس به.

هل يمكن أن يفي النقد بمتطلبات العلم والمعرفة؟

على النقد أن يفي بهذه المتطلبات ولكن...

في ظل تزاحم الألقاب في الوطن العربي وتوزيع الشهادات الإبداعية وبضمنها شهادات الدكتوراه الفخرية، والتقنيات الحديثة من فيسبوك وتويتر وغيرها، كيف تقرأ المشهد الثقافي العربي؟

يضيق المشهد الثقافي العربي سنة بعد سنة بأسوأ ما في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتدهور التعليمي في سائر المراحل، فضلاً عن أصداء وتفاعلات ما هو خارج المشهد الثقافي مع ما في داخله، ليس ابتداءً بتفاقم الرقابات الدولتية السياسية والمجتمعية والدينية، ولا انتهاء بانفجار الدمامل الطائفية والقومية. وبالطبع، لا تغفل هذه القراءة التي تبدو متشائمة أو سوداوية عن الالتماعات المضيئة في المشهد الثقافي العربي.

تتميز بعشقك للحياة وحبك للسفر، ما الذي أضافه كل منهما إلى تجربتك الروائية والنقدية؟

إذا كان في الحياة ما لا يُحصى من المعوقات والمكدِّرات والموئسات، ففيها أيضاً وأيضاً من الصداقة والعشق والفنون والرقص والطعام والرموز الحضارية والكتب و... ما لا يُحصى مما يفيض بالبهجة والسعادة واللذاذة. لكل ذلك أعشق الحياة دون أن أغفل لحظة عن حتمية الموت، بل واقترابه، ولا عن هذا الخراب الذي يعصف ببلادنا بخاصة، وبالعالم كله، بعامة.

لكنني لن أتكوم أرضاً وأندب وألطم. يكفيني أن القهر أو العجز أو الفراق أو الحزن أو الخيبة أو الخوف أو الخيانة ينال ما ينال من روحي ومن جسدي.

أما السفر، فهو كلمة السر للغبطة والمعرفة والمغامرة، والخلود لك يا أبا تمام ما دمت أنت القائل: وطولُ مقام المرء في الحيّ مُخِلقٌ/ لديباجته، فاغترب تتجدد.

كيف لكاتب أن يرتكب جريمة موت (قتل/ إخفاء) شخصية روائية لا تريد الموت، بل وتقاومه؟

تعرفنا إليك كأديب وروائي وناقد مبدع، كيف يعرّف نبيل سليمان نفسه إلى قرّائه؟

كل كلمة في الجواب السابق هي ما أعرف بها نفسي. وإذا كان لي أن أضيف، فسوف أقول: نبيل سليمان شاب في السابعة والسبعين، طمّاع في الدنيا، لا ينشد إلا الصحة والعافية والسفر والصحبة الهنية والقدرة على الكتابة والعزلة والسهر و... والموت فجأة، بلا أي مقدمات، تماماً مثل الأزمة القلبية التي وافتني منذ خمسة عشر عاماً‘ ولا ألطف، بغمضة عين كان ما كان، وبغمضة عين على ما سيكون أن يكون.

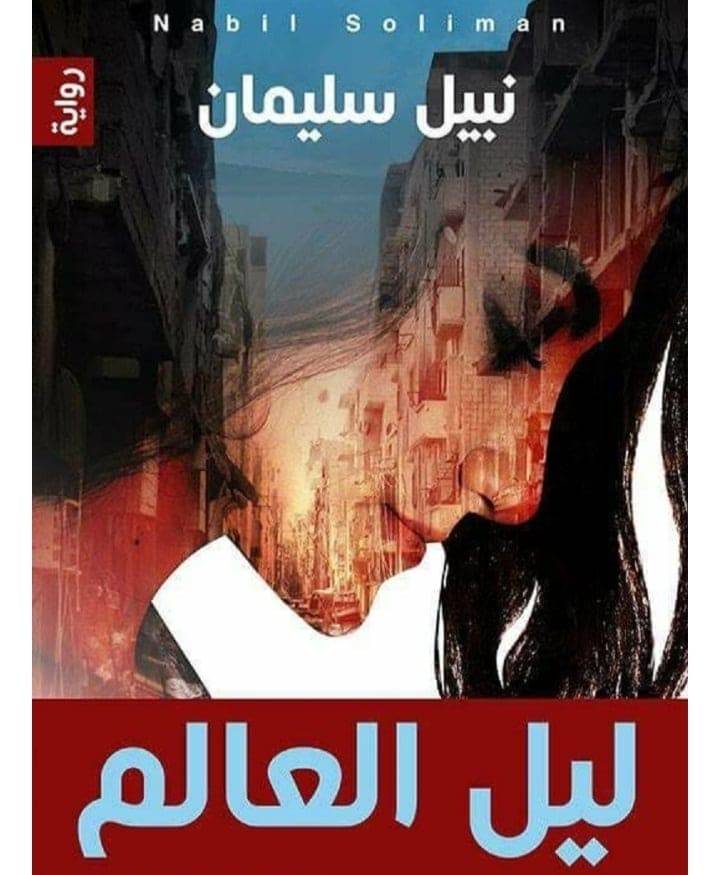

نبذة: نبيل سليمان أحد أعمدة الرواية والنقد منذ عقود. له في الرواية ثلاث وعشرون، صدرت أحدثها في مستهل هذا العام 2022 وهي "تحولات الإنسان الذهبي"، وصدرت أولاها عام 1970 وهي "ينداح الطوفان". وفي النقد له ثلاثون كتاباً، كان أولها "الأدب والأيديولوجيا في سوريا – 1974" بالاشتراك مع الباحث والمفكر الراحل بو علي ياسين (1942 – 2000). لنبيل سليمان مؤلفات أخرى في الشأن العام منها "طغيان ياذا: حفريات في التاريخ الثقافي للاستبداد" وأحدثها هو "في التباب ونقضه". وقد فاز نبيل سليمان بجائزة العويس للإبداع الثقافي في حقل القصة والرواية والمسرحية، دورة 2021، وفاز من قبل بجائزة غالب هلسا (الأردن) وجائزة عبد الله باشراحيل (القاهرة 2003). عمل في التدريس سنوات قبل أن يؤسس دار الحوار للنشر والتوزيع عام 1982، وهو منذ 1989 متفرغ للذة الكبرى كما يقول: القراءة والكتابة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.