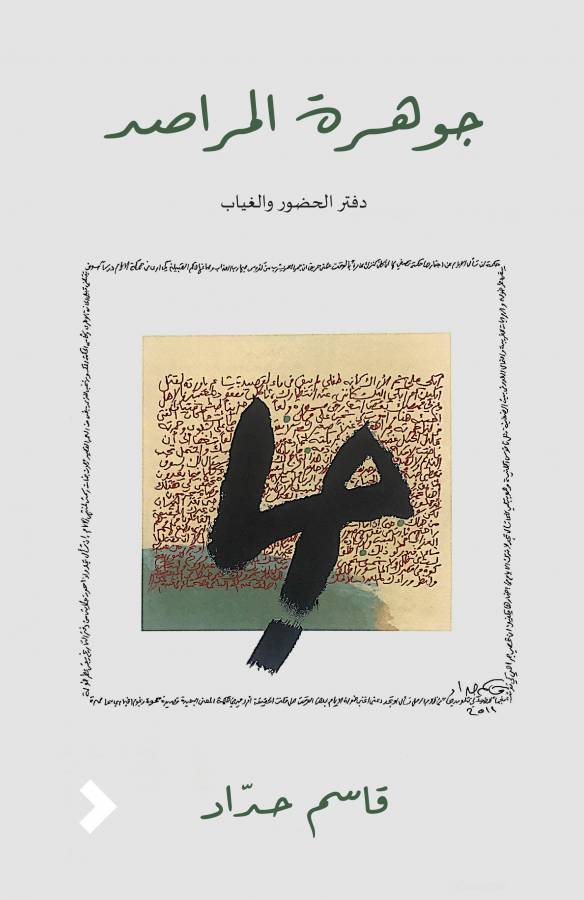

"دفتر الحضور والغياب"، هكذا يضيف قاسم حداد، الشاعر البحريني، للعنوان الرئيسي "جوهرة المراصد"، وهو عبارة عن بورتريهات متتالية على مدى 334 صفحة، لشخصيات تركت أثرها، ليس في قاسم حداد وحده بل في الثقافة العربية، خصوصاً إذ تجلت ورافقت مراحل تطور البنية الثقافية والوعي لأجيال عاصرتها وأتت بعدها وما زلنا نقطف جمال ثمار إنجازاتها.

وأدب البورتريه استوحى اسمه من فن البورتريه (رسم الشخصية) وهو فن قديم، إذ قام الإنسان، منذ الحضارات القديمة، بتصوير الوجوه ونحت التماثيل الرأسية التي غالباً ما زينت المدافن والقبور إضافة إلى تماثيل الملوك والآلهة في وضعيات مختلفة، لتمجيدها ولإحياء الاحتفالات الدينية وإيماناً بالعودة بعد الموت للحياة.

لكن الأغراض من هذا الفن تطورت، فصار لها قيمة فنية وإنسانية خارج الهدف الديني، يقول بول سيزان : "إن ذروة الفن كله في رسم الوجه البشري"، إذ اكتشف الإنسان ما يملكه الوجه من قدرات تعبيرية تكشف أعماقه.

وفي حين كان الرسم يحاول تجميل الإنسان الموديل أو صاحب البورتريه، خرج عن ذلك بعض الفنانين كالفنان فرانسيسكو دي غويا (1746- 18289 ) الذي قام برسم عملائه مضيفاً للرسم رؤيته الأخلاقية، فاضحاً بذلك طبقة النبلاء وفسادها، كما تعتبر الموناليزا أول بورتريه امتزج فيه الرسم بالبعد النفسي في تاريخ الفن، وما زالت حتى الآن ابتسامتها موضع تساؤل، فلم تكن هوية المرأة الموديل مهمة، بل سر ابتسامتها هو ما خلد اللوحة .

"جوهرة المراصد" هو عبارة عن بورتريهات متتالية على مدى 334 صفحة، لشخصيات تركت أثرها، ليس في قاسم حداد وحده بل في الثقافة العربية، خصوصاً إذ تجلت ورافقت مراحل تطور البنية الثقافية والوعي لأجيال عاصرتها وأتت بعدها

ومن هذا العمق النفسي الذي نحى إليه الرسامون نشأ البورتريه الأدبي الذي عمد لرسم الشخصيات كتابةً، بسرد سيرتها وسماتها الشخصية وتأثيرها وتأثراتها. يقول ميشال فورال: "إن البورتريه يهدف للتعريف بالشخصيات المتميزة وإظهار كل ما يميزها عن غيرها، من عادات وطريقة العيش والتعامل مع الناس وطريقة التفكير وآمالها ومشاريعها وغير ذلك".

فهو قد يكون سيرة أو سيرة ذاتية أو توثيقاً عن الشخصية، مديحاً أو هجاء، و يذهب البعض إلى اعتبار كتاب أبو حيان التوحيدي (922- 1023) في هجاء الوزيرين، الصاحب بن عباد وابن العميد، من أقدم الكتب في فن البورتريه الأدبي، ويوصف بأنه تحفة أدبية خالصة.

يقول بول سيزان: "إن ذروة الفن كله في رسم الوجه البشري"

وقد يكتفي الكاتب بسرد المعلومات التي قام بجمعها عن الشخصية أو تمكن منها، وهو النوع الكلاسيكي من البورتريه، وأما النوع الثاني فإنه يتجاوز المعلومات لسبر أعماق الشخصية وتقديمها و للمرحلة التي عاشت فيها وأثرت فيها وعليها، بأسلوب أدبي يعكس تأثر الكاتب أو الصحفي بالشخصية ومدى تعمقه فيها ومدى ثقافته الذاتية.

ويندرج تحت هذا النوع كتابنا "جوهرة المراصد" الصادر عن دار كلمات في 2021 ،عبر اختيار الكاتب لشخصيات لها ثقلها في الثقافة العربية وعبر منهجية دراسته لتجربتها.

دفتر الحضور والغياب

يشير قاسم حداد في المقدمة الثانية للكتاب إلى تأثره بفنانه المفضل فان كوخ الذي "كان يشتغل بشهوة الجواهرجي"، معيداً العمل مرة تلو أخرى "في محاولة لسبر واستخراج أعمق ما يستطيع من حالاتها الذاتية".

هو دفتر "الحضور والغياب"، فالشعراء إذ يغادرون يصبحون أكثر حضوراً، وهذا ليس شرطاً ولكننا أمة امتهنت تكريم أدبائها بعد مماتهم، حسب ما يشير فواز حداد وهذه حقيقة واقعية، وهو أيضاً رثاء أصدقاء وما أصعبه.

على مدى 57 بورتريه يقوم بدراسة نماذج وتجارب على قدر من الأهمية بتسليط الضوء على نقاط مفارقة في تجربة كل منها وما تركته من بصمات في الأدب والثقافة العربية في حينها باختلاف الأزمنة والأمكنة أيضاً، مشكلاً قاعدة انطلاق لمعرفة التمايز والتعالق بين التجارب مع الحفاظ والتمتع بالاطلاع على كل تجربة منفصلة. من العام إلى الذاتي وما يجمعه بالشخصيات كأصدقاء ثم كمبدعين أثروا بتجربة قاسم حداد نفسه إبداعياً وشخصياً. مؤكداً "أن التعلم من الأساتذة الكبار ليس عيباً بل ضرورة، مع الحفاظ على شرط إنتاج المشروع الخاص".

هنا دعوة لعدم القطيعة مع القديم بل تعلم كيفية قراءته، ففي البورتريه قبل الأخير "طفل يتدرب على الحلم" يتناول حداد الخيال الشعبي في تفسير ابتسامة الطفل تفسيراً شاعرياً، يلتقط الضوء في كل ما يقع عليه، فالجمال متنوع المصادر ومخزون الإنسانية كبير منه، لكنها مهارة الكشف والإدهاش ما تحدد البراعة الأدبية.

ويذهب عبد الله سفر الذي قدم للكتاب بداية للقول: "إن النفس السردي الذي ينكتب به البورتريه يجعل الذات الإبداعية حاضرة ومشاركة وكأننا – أحياناً- قبالة إنجاز نص درامي يرتشف من المسرح وملفوح لفحاً بهواء الشعر"، إلا أنها جميعاً – البورتريهات- تنطوي على نواة أساسية هي الدرس الجمالي الذي يبحث عنه قاسم حداد، إن في الشخص أو النص أو الموقف"، وهذا ما يمنحنا إياه حداد، الشاعر المرهف الذي يكتب بروح شعرية متدفقة، وهو الذي أشار منذ البداية "أنه ضد الامتثال للقارئ، فهو لا يذهب للكتابة بشرط الصحافة بل يذهب للصحيفة بالشرط الأدبي"، ما يلمسه القارئ بقوة عبر العناية باختياراته، ليس بغرض التوثيق ولا بهدف المديح.

لا يتوقف قاسم حداد عند نبش مكنونات التجارب لكنه يعود للمقارنات بين بعضها، فهو إذ يقارن تجربة السياب بأمل دنقل ليس فقط لتشابه المحنة الإنسانية في معاناة المرض، بل يتعدى ذلك إلى الإنتاج الأدبي، فكلاهما ترك بصمته اللافتة في مشروع التجديد

يقول قاسم حداد في المقدمة: "لست واثقاً بالضبط ما إذا كنت فيما أكتب هذه البورتريهات عمن أعرف من الأصدقاء، أبحث بدوري عن قاسم حداد في هؤلاء الأصدقاء؟ فالحق أني أشعر بقدر لابأس به من متعة التماهي مع هؤلاء في بورتريهاتهم المكتوبة".

بل يذهب لإغناء معرفة القارئ، إذ يوسع دائرة الاطلاع أفقياً، ويعمد لسبر كل تجربة عمودياً، ممسكاً بمفاصل حقيقية معرفية وجمالية ونقدية في كل تجربة، كل ذلك بقلم الشاعر الذي يودع مع كل موت جزءاً منه، "فموت شاعر يشبه فقدان عضو من الجسد".

إنه يكتب بتلك الرهافة والشفافية واللغة الفياضة حتى يقارب القصيدة أحياناً، غير تارك الوعي باختزال ودقة المعلومة، مشابهاً صيادي اللؤلؤ البحرانيين الذين يغوصون للأعماق بحثاً عن الثمين من اللؤلؤ الطبيعي، إذ يمسك بجوهر كل تجربة؛ فتارة يعثر عليها في تجربة السياب على أنها "طاقة المخيلة التي تأخذ الشاعر والشعر والقارئ نحو أفق يصدر عن الأعماق حيث الصدق الصراح".

"إن النفس السردي الذي ينكتب به البورتريه يجعل الذات الإبداعية حاضرة ومشاركة وكأننا – أحياناً- قبالة إنجاز نص درامي يرتشف من المسرح وملفوح لفحاً بهواء الشعر"

وتارة يلخصها في تجربة أمجد ناصر بكشفه "المتواليات الجمالية في اللغة العربية، محتفياً بها ومحتفظاً بتميزه الشديد رغم كثافة الكتابة. إنه الإخلاص الفطري لتراثه الشخصي، فأمجد ناصر كان يصقل المرايا لكي نحسن الرؤية بجذوة اللغة ولهبها الأصيل المتنامي".

أما في تجربة محمود درويش فجوهرة المراصد، ودائماً حسب رؤية حداد، هي ذاته الإنسانية التي حافظ عليها في صعوده الجمالي في الشعر، "مقاوماً الأفق الحديدي للمشاريع السياسية".

أما عند سليم بركات، فهي تلك الموهبة الشعرية بالغة الحساسية، "فالشعر مع سليم بركات هو الرمز الخالص المصفى الذي يصقل مخيلة القارئ لكي تصير جديرة به، أي الشعر".

يقول عنه "إنه خارج السرب. إنه سرب برمته"، و"الكتابة الشعرية عند سليم بركات رمز بالغ الصفاء، مثل ماء الأنهار المندلعة من أعالي الجبال لتصير بلوراً في الأحداق"، وحيث تزدهر اللغة في طريقها بين المعجم والنص.

ثم يترك لنا الغوص بما يقدمه عن التجارب الأخرى لاستدراك ماهية جوهرة المراصد في كل منها.

مقارنات

لا يتوقف قاسم حداد عند نبش مكنونات التجارب لكنه يعود للمقارنات بين بعضها، فهو إذ يقارن تجربة السياب بأمل دنقل ليس فقط لتشابه المحنة الإنسانية في معاناة المرض، بل يتعدى ذلك إلى الإنتاج الأدبي، فكلاهما ترك بصمته اللافتة في مشروع التجديد، لكنه إذ يرثي أمل دنقل نموذجاً للشاعر المتحرر ذاتاً وشعراً (حريته الفنية في القصيدة نابعة من حريته الفكرية) يشبهه بالطائر الذي كان يحلق بجناحيه فوق خرائط السياسة، فيكشف الواقع دون الوقوع بمصيدة الانتماء، بينما يأخذ على السياب اقترابه الشديد من السياسة والانتماءات التي سلبته حريته الخاصة الداخلية، معرضاً نفسه لاستغلال السياسة. إنه عذاب الحرية عند أمل دنقل وعذاب الأرجوحة (التأرجح سياسياً ) عند السياب: "عذابان هيآ للشعر العربي الحديث تجربتين من أجمل التجارب المعاصرة ومن اكثرها صدقاً وأصالة".

يشير قاسم حداد أن ثلاثة أجيال من الحداثة لم تتمكن من نفي التقليد

ثم ينتقل إلى تجربتي الجواهري ودرويش: "بين التجربتين مناورة بين التقليد والحداثة، الصراع الذي لا ينتهي بموت الشاعر، إذ إن الجمهور يحتفظ بكلمته لممارسة سلطته على الشاعر، والقارئ يميل إلى التقليد وإلى الشعارات وإلى العناوين المألوفة، وقد اشتهر الجواهري بقدرته على قيادة الجمهور بقصائده، لكن محمود درويش ذهب إلى النهاية في مقاومة سلطة القارئ، محاولاً أخذه معه إلى ما يصعد بذاته نحو الجماليات الجديدة الشعرية الخالصة، مغامراً بفقدان الجمهور ومعتمداً على الإمكانات غير المحدودة التي يمنحها الشعر للقارئ أيضاً، في تكوين رؤية وحساسية فنية أكثر رحابة من السياسة".

يشير قاسم حداد أن ثلاثة أجيال من الحداثة لم تتمكن من نفي التقليد، فليس إذن من مهمة الحداثة نفي القديم، فهناك متسع لكليهما، ولكن لا تساهموا في تكريس الجديد كتقليد مستقبلي على الأجيال القادمة المحاربة لتجاوزه.

التجاوز نفسه الذي شكل معاناة لدى الروائيين المصريين والعرب مع تجربة نجيب محفوظ الرائدة في الرواية العربية، إذ شكلت معياراً أدبياً لم يكن من السهل المغامرة بتجاوزه، إذ يقع كل إنتاج في بؤرة المقارنة والاستبعاد، وهذا شكل مناخاً سلبياً قام بتحجيم الكثير من التجارب الروائية وتقييد مساحة الحرية لها، وهذا ما جعل تجربة محفوظ قانون ثبات، بينما عليها أن تكون أفقاً للانطلاق الحر نحو السرد الجديد، مشيراً إلى أن جائزة نوبل ساهمت بشكل أو بآخر في تكريس السقف الروائي المسمى نجيب محفوظ.

بينما يتوقف عند صلاح عبد الصبور الذي أنكره جيل الشعراء الشباب لتأكيد قطيعتهم مع التقليدي السابق، كما أنكره النقاد الذين كانوا يسعون إلى ضجيج الجديد الهادر، غير مدركين أن "أجمل النصوص في عمقها تتقاطع مع تجربة صلاح عبد الصبور"، التجربة الهادئة الهامسة الشفافة وحميمية الروح الشعبية غير المبتذلة، تألق السخرية السوداء، وقبل كل شيء الحزن النبيل والرصانة الفنية الجديرة بالثقة".

فهي دعوة إذن لإعادة النظر بالقوالب الجامدة التي تناولت القديم بالرفض غير الواعي، وهنا ما قاله أيضاً عن المتنبي الذي يشكل علامة فارقة في الأدب القديم، ولتتلذذ بشعره عليك أن تنظر من خلف الحجاب المكرس على شعره كمديح وحسب.

المتنبي، الشخصية المتأججة إبداعياً، إذ صقل البلاغة العربية كأنما كان مولعاً بإنشاء قواميسه، متجاوزاً التجديد التقني في شكل القصيدة. يقول قاسم حداد: "إن سر المتنبي كان في قدرته على السبر والتأمل من جهة وجسارة الشهوات البشرية".

يسلط حداد الضوء على مبدعين من البحرين والخليج العربي، آخذاً بيد القارئ لاكتشافها بعين الصديق والمثقف وذي التجربة الفكرية والسياسية. غير أن بعضاً منها إن هي إلا رثاء الأصدقاء، فيقول: "لقد تعبت من رثاء الأصدقاء"، فأي جرح يتركونه في الروح إذ يغادرون، ليس الحياة وحسب، بل واليوميات والذكريات والفكر والنضال، ما تبقى من أيام سنخوضها بقدمين حافيتين دون أن يؤنس صوتهم وحشة الطريق.

فللموت حصة كبيرة في الكتاب، إذ تحضر أسماء شعراء انتحروا، من يسينين، الشاعر الروسي، إلى مايا كوفسكي إلى خليل حاوي... يقول حداد: "لماذا ينتحر الشعراء دون أن يتوقف الكون؟".

لم يسع قاسم حداد في بورتريهاته إلى تكريس المديح ولا استعراض مآثر شخصيات بعينها، ولكنه عمد إلى تكثيف رؤيته الفكرية والثقافية وبكثير من الجماليات، والإضاءة على شخصيات لها الوقع المؤثر في الثقافة العربية

تحدي الموت

ورغم مرارة الفقد لهم، يعرج قاسم حداد على رثاء أسماء ليست في لوحة الأصدقاء الشخصيين، لكنها شكلت بصمة واضحة في بناء الروح كما في بناء الثقافة العربية. أسماء منها سعد الله ونوس الذي يقول عنه: "إنه كان يلاعب الموت بطاقة خفية، فيجعل الموت يعبره ولا ينال منه، ولهذا سعى في حياته الأخيرة لوضع قناديله الخاصة على الطريقـ فتجاوز الموت إلى الحياة: "بعد سعد الله ونوس لم يعد للموت هيبته المعهودة، فقد نكل ونوس بالموت، إذ جعله سياقا مألوفاً يمكن للكتابة أن تجابهه وتتحكم بحركته ومساره - بإشارات طقوس بشرية- تمنح الإنسان الفسحة اللازمة لإنجاز المهام الضرورية قبل الذهاب، "فحياة الأديب تستمر بإنجازاته وتأخذه للخلود، هكذا تحدى الموت سعد الله ونوس.

أما عن اغتيال حسين مروة فيقول: "أية مذلة في شجاعة القتل هذه؟"، وليت حبنا الكبير، الحب الفائض من جمهور واسع استطاع أن يحمي درويش من الموت.

لقد أدرك الماغوط أن الموت لن يأخذه كاملاً ولم ينتظر تكريماً، فقد كتب على هواه واثقاً أن هذا ما سيحميه من الزوال.

أدونيس أيضاً لم يأبه للتكريم الذي حجبته عنه، ليس فقط السلطات السياسية كما يقول حداد، فقد رافق ذلك حجب ثقافي، وهذا ما جعل الاستفادة من رؤيته وتجربته متأخرة على صعيد الثقافة العربية، بينما يشير إلى تأثره البالغ به: "كانت علاقتي بتجربة أدونيس واحدة من أجمل العناصر المكونة وأهمها، فهي منحت نصي خبرة وقوة وشجاعة حصنته ضد كافة أشكال السلطات السياسية والفكرية".

كما حدث العكس في تجربة إبراهيم بن محمد الخليف، الشاعر البحريني. يقول قاسم حداد: "الشعر كالشمس، لا يجري البحث عنه في النص فهو إما ان يكون موجوداً أو لا يكون"، ويرى أنه لم يخرج من عباءة رجل السياسة والمشروع الاصلاحي، حتى نصوصه لم تتبلور فيها الذات الشاعرة، وكان الجانب الشعري الذي يطرقه ليس إلا من باب الإعلام لصالح مشروعه، على عادة العرب في أن يكون الشعر أداتهم .

من هنا يمكنننا القول إن قاسم حداد في بورتريهاته لم يسع إلى تكريس المديح ولا استعراض مآثر شخصيات بعينها، ولكنه عمد إلى تكثيف رؤيته الفكرية والثقافية وبكثير من الجماليات، والإضاءة على شخصيات لها الوقع المؤثر في الثقافة العربية، ومروراً بشخصية الناقد الذي يتنبه إلى النقاط غير المضيئة والتي تقوم بامتصاص المتعة والتغيير في البنية الجمالية.

لا يمكن استعراض كل الشخصيات التي وردت في الكتاب، فهذا سيفقد القارئ متعة اكتشافه لأسماء كثيرة وجوانب مهمة منها، ولكن بعد قراءة الكتاب تحضر في الذهن الحاجة لإعادة قراءة تجارب كثيرة مؤثرة في ثقافتنا، تم نكرانها حيناً وتم استبعادها أحياناً، بشرط السياسي تارة والأخلاقي تارة أخرى، وتم تشويهها أحياناً أو طمسها، ومن ثم إعادة بعض التجارب المتضخمة إلى حجمها الحقيقي، فبناء الثقافة لا يحتاج إلى كيل المديح ولا الجوائز، إنه ببساطة اختلاف رؤية وفكر.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.