نحاور في هذا اللقاء المقسوم إلى جزأين، الكوريوغراف والمؤدية والمخرجة السورية- الألمانية مي سعيفان، في محاولة للإضاءة على مشروعها المتعلق بالأحلام، إذ بدأت سعيفان بجمع منامات السوريين منذ عام 2011، طارحة سؤال ماذا يرى حين ينام من يعيش تحت الخطر الدائم في حالة الطوارئ؟

تمتلك سعيفان أرشيفاً من المنامات المدونة التي جمعتها ضمن "مشروع منامات سوريّة" منذ بداية الثورة في سوريا، وعملت من خلال الفرقة المسرحية "تنوين"، التي أسستها مع زياد عدوان، على عدد من العروض والأفلام التي توظف هذا الأرشيف، وتسائل الحرب وصدمة العنف التي تهدد الفرد وعلاقته مع ذاته وما حوله، كما في ثلاثية "التخريب للمبتدئين"، والعرض - الانستليشن "قيلولة" وفيلم "الشرنقة". تفضل سعيفان استخدام كلمة "منامات" عوضاً عن أحلام، كون الأخيرة توقع القارئ أو المتلقي في اشتباه، كون الأحلام تفهم غالباً على أنها آمال، أما المنام فهو أدق، كونه ما نراه أثناء النوم.

أحاور سعيفان وكلانا خضعنا لاستثناءين، الأول يتمثل بالثورة في سوريا وما ورثناه من عنف وصدمات، والثاني هو حالة الطوارئ العالمية التي نخضع لها جميعاً، وجعلت الواحد منا "عدواً" محتملاً للآخر، يحمل العدوى في جسده ونَفَسِه. نركز في هذا الحوار على العرض الأخير لفرقة "تنوين" بعنوان "Reality check"، الذي فضلت سعيفان الحفاظ عليه باللغة الإنكليزيّة لما يحمله من معان متعددة لا تلتقطها الترجمة العربيّة، لكن سنستخدم "التحقق/ التيقن من الواقع" للإشارة إلى التقنية المستخدمة للتأكد والإجابة عن سؤال: هل نحن في حلم أو لا؟ كما يستخدم أيضاً لتحفيز بما يعرف بالحلم الواعي -Lucid dreaming.

نحاور في هذا اللقاء المقسوم إلى جزأين، الكوريوغراف والمؤدية والمخرجة السورية- الألمانية مي سعيفان، في محاولة للإضاءة على مشروعها المتعلق بالأحلام، إذ بدأت سعيفان بجمع منامات السوريين منذ عام 2011، طارحة سؤال ماذا يرى حين ينام من يعيش تحت الخطر الدائم؟

إحدى إشكاليات هذا العرض أنه لا يمكن تلخيص حكايته، أي لا يمكن القول إننا أمام مسرحية تفاعلية حكايتها كذا وكذا، إذ ينام الجمهور والمؤدون أثناء العرض لما يقارب الـ30 دقيقة، يحدث خلالها "عرض" لا يمكن رؤيته، هو ملك لكل نائم، وبعد الاستيقاظ تجسد بعض المنامات من قبل المؤدين "آنيت آسمي، جيزم أكمان، بسام داوود، عمر قرقوط، فاتنة ليلى، رؤى ريشة، إينيكو سانز، ليال سعيفان"، كما نسمع في العرض طبلاً يقرع، ونشاهد محاضرة علمية عن عالم الأحلام، يلقيها الفنان البصري والباحث في الأحلام ميريت أكبال، يتزامن ذلك من ضيافة لطيفة للجمهور من قبل المؤديين، وموسيقا يلعبها صالح كاتبة، ودراماتورج يحاول ضبط حدود العرض وتحريكها باتزان زياد عدوان.

أحاول أن أخدش ما أعرفه عن الأحلام بعرض Reality check وأسائل سعيفان مشككاً، كونها تتعامل مع "الحلم" و"اللاوعي" و"المنام" كمادة فنية أوليّة شديدة الخطورة، صعبة الضبط والتعيين، وتتعامل مع مفاهيم مختلف عليها بشدة في القطاع العلمي والفني، بل إن كل قطاع يقدم قراءته الخاص حولها ومدى "جدوى" و"معنى" استثمارها، ستتداخل الأسئلة والأجوبة على طول اللقاء، ما أسأله أو أستغربه سيكون بالخط العريض، ومي بالخط العادي.

اختيارك للأحلام، يذكرني بداية بالمياه، بوصفها منبع الحلم ومساحته، هي مساحة الخطر، في ذات الوقت مساحة انعدام الوزن، غياب الثقل، ما هي علاقتك مع المياه وكيف ظهرت في أرشيفك عن المنامات؟

يتكرر ظهور الماء من نشاطي الفني، أنجزت عدة أعمال، يمكن القول إنها "فيديو آرت" تظهر فيها المياه بوضوح، الأول باسم "حورية البحر"، والثاني باسم "شطف البحر". في كلاهما أحاول التقاط العلاقة مع المياه وتاريخها وتواجدها في أرشيف المنامات، إذ نسمع في إحداها تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية استغاثية من قوارب على وشك الغرق في البحر، يترافق ذلك مع مشهد حركي متكرر لشطف البحر، وفي فيديو آرت آخر، نرى حوريّة تم انتشالها من البحر، تتموضع على الشاطئ، مرمية في الصحراء في انتظار ملول.

أما فيما يخص أرشيف الأحلام، فالمياه موجودة دائماً، وأرشيفي الخاص من المنامات السورية مليء بالمياه، التي تمتلك معان متعددة، وفي حالات الطوارئ، تظهر المياه كمؤشر على فقدان السيطرة، فقدان الأرض الصلبة ، هي فضاء الانغمار الكلي، والغرق، تحمل المياه دوماً تهديد في الكوابيس التي جمعتها، والتي نتلمس فيها كيف تؤثر في اللاوعي الخاص بكل فرد، الماء بحد ذاته ليس عنصراً إيجابياً، نحن لا نسبح فيه أو نسترخي، ففي الحلم/الكابوس السوري، هناك مياه سوداء، هناك وحل، هناك طوفانات، جثث ميتة تطفو، مدن بأكملها تغرق وتبتلعها المياه هناك ناس تعيش بالمياه.

لم تجيبي عن سؤالي، المياه تبتلع من يقف عليها، ناهيك في علاقتها مع النوم، وكأنك اخترت فضاءين، لـ"اللعب" يتناقضان بشدة مع الممارسة الفنية التقليدي المرتبطة بالأداء بشكل عام والرقص بشكل خاص، وأقصد هنا بداية، ميوعة الماء- الأحلام والنوم، الذي ينفي عنا الحركة كلياً، بل يمكن أن أقول بسذاجة، النائم هو قرين الراقص؟

أفهم قصدك، وأنا واعية جداً لها الشأن، وهو قرار مدروس من قبلي، كوني أصبت بالملل والسقم من الرقص الاستعراضي، سواء البالية أو المعاصر، حيث تتحرك الأجساد بأسلوب يشابه السيرك، نستعرض فيها مهاراتنا أمام الجمهور، ونتحداه بأن "يقلدنا". بصورة أخرى، نستعرض أمامه ما لا يجيد القيام به، فالجسد نهاية محدود، خصوصاً أن الجمهور في نهاية الكثير من العروض يقول: "أنا استطيع القيام بما يقومون به؟"، لذا أبحث عن مساحة اكتشف فيها "الداخل" عبر الجسد والطقس، أوظف عناصر واضحة ومفهومة للجميع وأرتبها لأنقل الجسدي إلى الداخلي.

تمتلك سعيفان أرشيفاً من المنامات المدونة التي جمعتها ضمن "مشروع منامات سوريّة" منذ بداية الثورة في سوريا، وعملت من خلال الفرقة المسرحية "تنوين"، التي أسستها مع زياد عدوان، على عدد من العروض والأفلام التي توظف هذا الأرشيف

نعم، لكن النوم هو مهارة نمتلكها جميعاً، على اختلاف إتقاننا لها، بل أراه مثيراً للتهكم أن أذهب إلى مسرحية لـ"أنام"، أعلم أن لا مهارة في أن أنام، فلم علي أن أذهب وأشاهد المؤدين نائمين على المسرح ويدعونني كي أغفو؟

أكرر لك، لا أحاول استعراض المهارة، إذ ألغيت كل التقنيات من عروضي منذ عشر سنوات، لا استعراض للحركات المستحيلة، وأعمل مع أشخاص محددين، وأستمتع اكثر مع من لا يمتلكون دراسة حركية، والتحدي كان في كيفية العمل على الحركة اليومية المتمثلة بـ"النوم" وكيف يمكن للجمهور أن يجد نفسه في المسرح ومكانه ضمنه ثم أسلوب لـ"النوم"، لذا نعمل في بيئة مألوفة، الأغراض يومية والحركة يومية. لا حاجة للتأويلات. نعم هناك أزياء وديكورات، لكنها ليست "مستحيلة"، ولا أريد أن أضع المشاهد في سياق يسأل نفسه فيه: ما معنى هذه الحركة؟

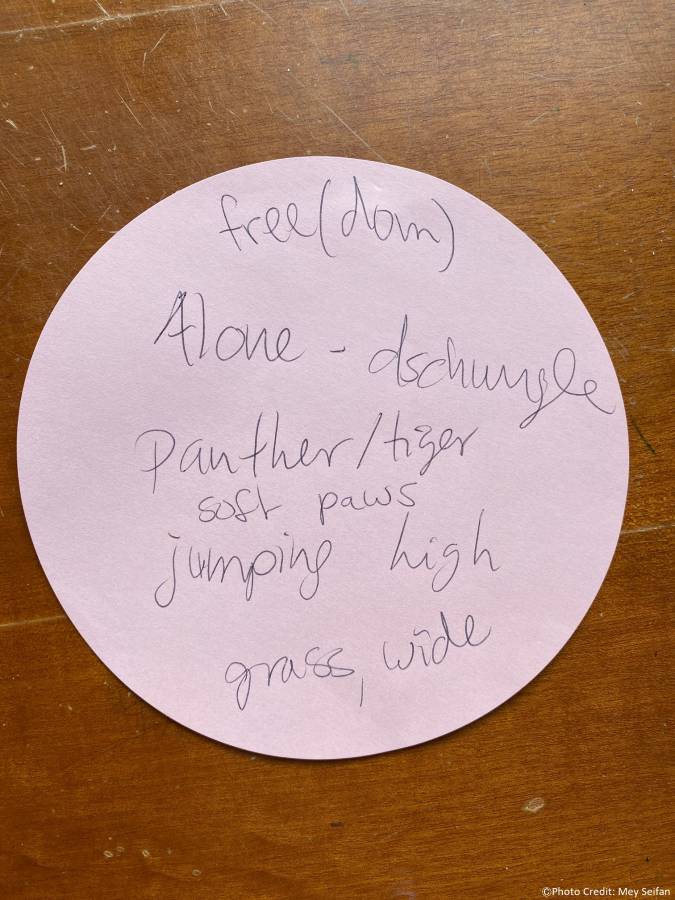

المعنى واضح ومفهوم، الحركة هنا بسيطة، لكن يجب أن ندرس علاقتها مع ما حولها، وكأنها تظهر في الحلم الذي نعمل على توليده لدى الجمهور والمؤدين على حد سواء، وهذا ما اختبرته في العرض، مستويات المشاركة في "النوم" الذي يمتلكها الجمهور مختلفة، من المشاهد إلى النائم الذي يتشابه مع المؤدين في إحدى اللحظات، ولا نحاول أن نستعرض المهارات هنا، بل الوقوف على عتبة الأحلام عبر الطقس من اجل لتحاور مع الذات أو اللعب أو اللهو، أو يمكن القول، خوض "رحلة" في الذات، خصوصاً أن مجموعة من العروض التي تدور في الرأس نمتلك عنها آثاراً فقط، كأوراق الملاحظات التي يكتبها الجمهور، أو أسئلتهم أو أحاديثهم أو مشاركتهم نفسها. النوم جزء من العرض، لا فاصل ضمنه، بل يستمر العرض بعده، ويعتمد عليه وما نتج عنه.

توظفين في العرض تقنيات "الحلم الواعي" أو "الأحلام الموجّهة"، هل ترين أن هناك اختلافاً بينها وبين أحلام اليقظة؟ خصوصاً أن تاريخ الأدب وعلم النفس يقدم لنا أساليب مختلفة لتفسيرها. الحلم يحوي سرّة مثلاً لا يمكن التفسير بعدها "فرويد" أما حلم اليقظة، فهو غرق في الكون، ويمكن كتابته لا سرده "باشلار"؟

لم أركز على أحلام اليقظة، أو نقطة ما بعد السرة، بسبب قصر زمن النوم في العرض أولاً، وثانياً، النوم كما نعلم له عدة مراحل، أنا أركز على الأحلام في الـREM ، أو مرحلة حركة العين السريعة، وهي المرحلة التي تلي النوم العميق والتي تتولد فيها الأحلام والمنامات والصور وينشط فيها الدماغ، والتي يمكن الوصول لها عبر أساليب مختلفة، كأنواع خاصة من التأمل، أو بتأثير ارتجاجات قرع طبول مصممة لهذا النوع من التجارب، وهناك أبحاث وتجارب تعلمنا كيفية إنتاج هذه الذبذبات التي يولدها الدماغ أثناء ترك المرحلة، عبر الموسيقا والأصوات وحتى الصور، وهذا ما نحاول توليده في العرض، إذ ينام الجمهور، وبعضهم دخل نوماً عميقاً، عبر الطقس الذي بنيناه (الأصوات، الديكور، الموسيقا، التأمل في البداية لدخول بوابة متخيلة نحو الحلم... إلى آخره.) لتوليد الحلم، وعملي يركز على هذه المرحلة، حين "يحلم" المشاهد وأحاول أنا أن أقوده جسدياً ولفظياً ضمن الحلم، وأنقل إليه تقنيات التحكم بالحلم.

المثير للاهتمام بالنسبة لي أن هذه المرحلة غامضة علمياً، لا يوجد "إثباتات" حول النوم وما ينتج عنه، وهنا مشكلة في العلم ذاتها تناولتها في العرض، كونه خطاباً غالباً ما يتهكم على الماورائيات والمشاعر والحالة العاطفيّة يؤطرها ويصنفها بتعجرف دون حسمها، وكما نعلم هناك ثقافات كان الحلم فيها ذا قيمة أشد. هو مساحة تواصل، مولد للحقيقة ومصدر النبوءات، بل يصل الأمر إلى نظريات تفترض أننا أجساد تنام في مكان ما، ونتشارك جميعاً حلماً واعياً.

أين المسرح هنا؟ بصورة أخرى ما هي الحدود المسرحية أو حدود اللعب التي تضبط مقاربة النوم والأحلام؟ هل المسرح هنا عتبة نحو الحلم، أم مساحة لتجسيده أو مسائلته؟

نحاول في reality check العمل على الحلم الواعي، عبر التأكد بداية أننا في الحلم لا في الواقع، وهي تقنية توظف أيضاً في حال التبس الواقع علينا، ما علمناه للجمهور في عرضنا بداية هو مجموعة تمارين، ليقوموا بمسائلة الواقع أو ما قد نعتبره بديهياً، كأن يعد الفرد أصابعه، أو أن يغلق أنفه ويتنفس أو يحاول أخذ شهيق. هذه التمارين نقوم بها ونحن صاحون وأقصد بنحن المؤدين أيضاً، كي ندرب دماغنا عليها وليمتلك القدرة على الفصل بين الحقيقة والحلم، وليدرب نفسه على طرح سؤال: هل ما يحدث شيء منطقي؟ هل هذا واقع حقيقي أم أنني في منام؟ عندما يتدرب دماغنا على طرح هذا السؤال في الصحو سنجده يطرح ذات السؤال خلال النوم، وهنا يأتي دور تقنية "التحقق من الواقع" التي تدربنا عليها خلال الصحو، وعندما نتأكد أننا في حلم، سنكون أمام إمكانية تغيير مجريات المنام بدون وجود مراقب أو عواقب أو حدود، وهذا الموقف مربك للغاية، قد يكون مخيفاً أو فاضحاً أو مسلياً للغاية!

هذه الحركات هدفها تثبيت صفات جسدية نمتلكها كأشخاص، يتعلم جسدنا معناها وينقلها للدماغ، الهدف منها الإجابة على سؤال: هل أنا في الواقع؟

ما يحدث اُثناء الحلم لاحقاً، هو استيقاظ جزء من الدماغ الذي يبدأ بطرح أسئلة على البديهيات التي نسلم بها، تلك الشؤون التي نسلم بها و نتبعها دون تفكير، (أنا لا أطير، لا يمكن أن أحدث جدتي التي توفت...) هذ التصديق في الحلم، لابد من مسائلته والتحكم به من أجل التحكم بالحلم سابقاً، والملفت هنا والمرتبط بالصدمة، أننا أثناء حالات الطوارئ نتوقف عن طرح هذه الأسئلة، لا نتحقق من الواقع، بل ننصاع لما يمليه علنا الدماغ، المليء بالأخبار والصور والتجارب، والهدف هو أن "نتوقف" ونفكر، وهي تقنية ترتبط بالهلع الليلي، أما الهدف من هذه التمارين هو تعليم الدماغ وهو نائم أن يسأل نفسه: هل ما يحدث منطقي؟ كيف وصلت إلى هنا؟ ما الذي حدث سابقاً؟ هذه كلها أسئلة لا يجيب عنها الحالم، بل يسلم بها فيعيد إنتاج الصدمة. هنا يأتي تمرين التأكد من الواقع ليجيب عن هذه الأسئلة من مدخل "جسدي"، فالدماغ مخادع، وبما إن الجسد ذا اليد ذات الأصابع الخمسة الذي مرناه على التأكد من واقعه طوال النهار، يعود إلى امتلاك السيطرة على ما يراه وما يولده الدماغ، وهنا نصبح قادرين على امتلاك السلطة على الحلم.

هذا التمرين ينسحب على الواقع، وهذا ما أحاول تطبيقه، نقل تقنية "التحقق من الواقع" إلى خارج فضاء العرض، وإكسابها للجمهور، بما أننا نعيش حالة طوارئ في الكوكب بأكمله، فنحن بحاجة إلى التأكد من الفرق بين الواقع والحلم، ما الذي يحصل معنا بعد عامين من التخويف والرعب الإعلامي، فحتى ونحن "مستيقظون"، علينا أن نتأكد من أننا في حلم أو واقع، هل سينتهي كل شيء غداً؟ هل ما يمليه علينا عقلنا حقيقة حين نكون في استعجال وانصياع للأدرينالين في أجسادنا؟

كان الحل في ظل ما سبق هو، لننم في المسرح، ونحلم لنعرف ما الذي تقوله لنا أجسادنا، ما الذي تريده؟ ما الذي تخبرنا به بعيداً عن "أوامر العقل"؟

خضعنا لاستثناءين اثنين في سوريا، قانون الطوارئ، ثم كوفيد، وبعضنا غادر إلى بلدان أوروبية كألمانيا، التي ما زالت تتعافى من الحرب العالمية الثانية وحالة الاستثناء التي فرضتها، كل هذه "الصدمات" لابد وأنها تسببت بعطب في دواخلنا، في العلاقة بين عقولنا وإدراكنا لأنفسنا وأجسادنا في العالم، وربما هناك "أعطاب" لا يمكن تلمسها بسهولة، خصوصاً مع محاولات التأقلم والتكيف، السؤال: إلى أي حد يستطيع الحلم الواعي و الطقوسية المحيطة به أن يكون مساحة لاكتشاف هذه الأعطاب، أو الإشارة لها ومحاولة "فهمها"؟

لا أمتلك أجوبة ولا أظن أن أحداً يمتلك جواباً، أظن أن التدريب هو المفتاح. أثناء البروفات لهذه المسرحيّة، وبعد 10 سنوات من التجارب والبحث، سألت نفسي: ما الذي أفعله هنا، وما هي المرحلة الجديدة التي سأدخلها وأجربها الآن؟ حين تجمع الفريق المكون من 16 فناناً وفنانة، كانت البروفة مساحة للاختبار، كان السؤال: كيف حالنا الآن؟ ما علاقتنا مع أنفسنا، ومع المحيط؟ ومع فنوننا؟ خصوصاً السوريين الداخلين في صدمات متعددة ويعيشون في بلاد مليئة بالصدمات، كلها يتم إخفاؤها وتبييضها أو تجاهلها، علماً أن الصدمات تنتقل على الأقل إلى الأمام جيلين اثنين، ونحن وأطفالنا نعيش ونرث هذه الصدمات دون الحديث عنها، والملفت والمرعب في ذات الوقت، أن هذه الصدمات ذات أعراض جسدية، سواء كنا ألمان أو سوريين، اشتدت عمليات إعادة هذه الصدمات إثر جائحة كوفيد التي حولتنا نوعاً ما إلى أعداء على المستوى الجسدي، وخلقت "عنصرية" بين الملقحين وغير الملقحين، المنصاعين لأوامر المؤسسة الطبيّة، ومن يطرحون الأسئلة ويجدون فجأة أنفسهم بلا مصداقية، كما حصل مع الكثير من العاملين في القطاع الطبي. ينسحب الأمر على المؤسسة السياسية والجمعيات الإنسانيّة، التي تصنف وترتب وتمول أحياناً وفق تعريفات مسبقة للأفراد، وكأن الحل أشبه بحبة أو إبرة يمكن أخذها وفقط، فكرة يكفي الإيمان فيها أو صوت واحد يكفي الاستماع له.

من هذه المتغيرات، اخترت أثناء البروفات أناساً أعرفهم للعمل معهم، فنانين وفنيين سبق أن عملت معهم، فالكل كان موضع ثقة، من الممثل إلى مصور المسرحيّة، أما فريق الإنتاج فممنوع من الدخول، إذ حاولت خلق مساحة للنوم والحلم الواعي، وأحياناً كان البعض ينام حقيقة، أي ينفصل عن سياق البروفة، لأتدخل أنا جسدياً في نومهم، أمسك بعضهم، أحدثهم، أضغط أكتافهم باتجاه الأرض، وأيضاً كان هناك الطبل الذي يحرك أو حتى حرفياً يهز المخيلة اللاواعية، صوته الإيقاعي بأسلوب محدد بدا وكأنه يخاطب حمضاً نووياً دفيناً في داخلنا، وكان الضرب على الطبل الذي من المفترض أنه مهدد للنوم، يتحول حين الانصياع له إلى محرك، يغرق المنصتين في سبات وبوقت سريع، وهذا ما أثار استغراب المؤدين، إذ كنا نكتشف كم هو سهل وبسيط المدخل إلى النوم.

العالم والفنان البصري الذي كان معنا، ميرت أكبال، يقدم أثناء العرض محاضرة يخبرنا فيها عن عدة أجهزة جسدية "بصرية، سمعية، وتصويتيّة، ويشير إلى أننا لا نمتلك جهازاً للبث من أعيننا (يشابه الأمر المتخيل القديم لعملية الإبصار والضوء الذي ينبعث من العين)، بعكس الأخطبوط الذي يبث عبر جلده ويموه، و تطور الأخطبوط ليحول هذه التقنية إلى أسلوب للتواصل، وكأنما الأخطبوط يغير جسده حسبما "يحلم". ميرت يعمل على الأحلام، ويرى أن الحلم هو "الجهاز" الذي نستخدمه لنبث الصور في "دواخلنا"، أما الفنون البصرية فهي بمثابة تعويض عن جهاز الإسقاط الناقص لدينا، خصوصاً أن الفنون البصرية لا تخضع لقوانين الطبيعة، وهنا أستعيد سؤالك عن المسرح، مهما حاولت تنمية المهارات على الخشبة، لا يمكن لجسد المؤدي الخروج عن قوانين الطبيعة التي تضبط أداته "الجسد"، لذا قررت أن أجعل الجمهور "ينام"، وأخرج أنا أيضاً من هذه القوانين، كي ندخل سوية في مساحة الحلم ليتم "اللعب" و"التمرين" هناك.

إذ، هناك مساحة غير مرئية يتم فيها اللعب، بصورة أدق، مساحات غير مرئية، كل مؤدٍ ومشاهد يختبر ما في حلمه بالتشارك معك، هي مساحات غير متطابقة، قد تتشابه، ما يعني أننا أمام عدد لا يمكن ضبطه من "عروض" تتم في "الحلم"؟

بالضبط، وبعد الاستيقاظ يمكن لكل نائم، أن يكتب منامه إن أراد على ورقة، نتشاركها ويحاول المؤدون تجسيدها على أثناء العرض.

"الأثر" الذي يتركه هذا العرض، أو المنتج النهائي، هو مجموعة عروض لا يمكن لنا أن نراها كونها في عقول المشاهدين، أو لابد أن نكون حاضرين ومجهزين لمحاولة التقاط جزء منها في أحلامنا، صحيح؟ لكن أليس في ذلك محاولة معقدة أو شديدة الصعوبة لإقناع شخص بالاستسلام لغرباء يراهم أول مرة، والنوم معهم جنباً إلى جنب أثناء عرض مسرحي؟

يمكن قول ذلك على جزء من العرض، لكن فعلاً، الأصعب بالنسبة لنا كان إقناع الجمهور أولاً بأن ينام، ثم أن يسمح لنا مشاركته الحلم، وأن نضرب الطبل فوق رأسه وإعطاءه الأوامر، هناك شيء من التنويم المغناطيسي، وهذا الأصعب، فالبعض يقاوم هذه التقنيات ولا يشعر بالراحة، وهذا كان التحدي، فالبروفات مع المؤدين تمتد لأشهر، لكن المشاهد يمتلك الحرية الكاملة في العرض الذي يمتد لساعات محدودة، ولا يمكن بسهولة الخوض في أحلامه، أو خلق ثقة معه كيف يسلمنا "نفسه".

كان علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً الانهيار العاطفي أو القلق النفسي الذي يمكن أن ينتج عن بعض الأحلام أو الكوابيس، فكنا مستعدين دوماً، لا فقط عبر تمرينات الخروج من الحلم الواعي، بل أيضاً عبر مختصين موجودين أثناء العرض، جاهزين للتدخل في أي لحظة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.