تتربّع الموضة والأزياء على رأس لائحة اهتمامات غوى يزبك. تعمل ابنة الـ29 عاماً، عاملةً اجتماعيةً، وعاملة تأهيل في إحدى الجمعيات غير الحكومية في لبنان، في مدينة بعلبك، حيث تسكن مع أفراد عائلتها. تستهويها الفساتين والتنانير، وأيضاً الثياب ذات الطابع الرسمي.

اختيار الأشخاص لثيابهم ومظهرهم، أمر يبدو شديد البداهة، لكنّه بالنسبة إلى غوى يشكّل تحدّياً يومياً. تقول لرصيف22: "يبلغ طولي 120 سنتيمتراً. وُلدت بقامة قصيرة، وحجم جسمي يوازي حجم جسم ولد عمره سبع سنوات، ولهذا السبب لا أجد ثياباً تناسبني".

ولكي تلائم غوى بين الثياب المناسبة لعمرها، من جهة، وحجم جسمها من جهة ثانية، دائماً ما تضطر إلى الاستعانة بخيّاط، لتعديل مقاسات الثياب، الأمر الذي "يضطرني إلى دفع مبالغ مالية إضافية، مع احتمال أن تفشل محاولة الخياط، ولا تعود الثياب صالحةً لارتدائها".

"حتى إيجاد حذاءٍ مناسب، خاصةً بكعبٍ عالٍ، يستدعي أن أطلب تصميماً خاصاً من معمل الأحذية". تردّ الشابة ما تختبره من صعوبات يومية في هذا المجال، إلى "غياب الموضة التكيّفية، أي الملابس المصممة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عن السوق اللبنانية".

على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة، "قام العديد من العلامات التجارية العالمية بدمج تصميمات الملابس التكيفية، في خطوط الأزياء الخاصة بها، فإن الشركات في السوق اللبنانية لا تزال تتجاهل قصار القامة".

اهتمام غوى الخاص بصيحات الموضة يضاعف شعورها بالتهميش الحاصل على هذا الصعيد. "قصار القامة أيضاً يهتمون بالأزياء، وبجمال الوجه والماكياج"، تقول الشابة، وتضيف: "أتابع عروض الأزياء المخصصة لقصار القامة، والتي تحصل خارج لبنان، في ظل الغياب التام لهذا المفهوم عن السوق اللبنانية".

من المنظور الخيري إلى المنظور الحقوقي

تشرح الخبيرة في مجال الإعاقة، هند المجذوب، التي عملت على قضايا الإعاقة في منظمات عدة منذ عام 2004، لرصيف22، كيف تختلف معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة تبعاً لنوع إعاقتهم. تقول إنه "لا يمكن مقارنة شخص من ذوي الإعاقة الذهنية والعقلية، أو الإعاقة المركّبة، بشخصٍ معوّق حركياً". تستعين ببعض الأمثلة التي عايشتها في عملها، لتبيّن كيف أن المعلومات المغلوطة، والأفكار النمطية عن الإعاقة، تؤدي إلى المشاركة في تهميش هؤلاء الأشخاص، من خلال إضافة عوائق إلى حياتهم.

"رفَضَت إدارة أحد المصارف فتح حساب مصرفي لإحدى النساء المعوّقات، وطلبت توقيع ولي أمرها"، تروي المجذوب، وتعلّق أن هذا الأمر يعكس "نظرةً مفادها عدم أهلية الشخص المعوّق، وعدم كفاءته بالنسبة إلى المجتمع".

تتفاقم المشكلات عندما يحصل سوء فهم للحاجة الفعلية لذي الإعاقة داخل أسرته. في هذا السياق، تستعيد المجذوب قصّة شاب يعاني من إعاقةٍ حركية: "درس اختصاص العلاقات العامة، وبعد تخرّجه لم يجد وظيفةً، فدخل في حالة اكتئاب. عندها، قررت عائلته تزويجه، لأنه بهذا الزواج سيتلقى الرعاية من زوجته، بدلاً من البحث عن حلول له كي يستقلّ بنفسه". في المقابل، فإن "أخته التي تعاني مثله من الإعاقة نفسها، لم يتم لا تعليمها، ولا السعي إلى تزويجها".

تبيّن هذه القصة، بما فيها من تمييز إضافي تجاه الفتاة، كيف يرى المجتمع الإعاقة من منظور "رعائي/ خيري". تشير المجذوب إلى أن منظورين سائدين يساهمان في تهميش ذوي الإعاقة، هما المنظور "الرعائي"، والمنظور "الطبي". تستطرد: "المنظور الخيري يعرّف الشخص المعوّق على أنه شخص يحتاج إلى الرعاية فحسب". أما المنظور الطبي، فـ"يرى المعوّق على أنه مريض يحتاج إلى طبابةٍ، وأدويةٍ للشفاء من إعاقته، خلافاً لحقيقة أن الإعاقة تُعرَّف من منطلق عدم إمكانية شفائها".

المشكلة في هذين المنظورين، أنهما "أسّسا لفكرة المؤسسة الرعائية التي تقوم بحشْر الأشخاص المعوّقين في مراكز تقدّم لهم خدماتٍ محددةً، مثل الحماية، وجمع التبرعات، وهو ما يفتح الباب أيضاً أمام استغلال قضايا الأشخاص المعوّقين".

في هذا الصدد، تشير إلى أن حاجات الأشخاص المصابين بإعاقات حركية تقع في موقع مختلف تماماً عما سبق. ومن بين الأمثلة التي تبيّن احتياجات هؤلاء، تسترجع المجذوب اتصالاً تلقّته من "شابٍّ ظلّ في أحد المباني السكنية حتى منتصف الليل، منتظراً عودة التيار الكهربائي، لينزل من الطابق العلوي باستخدام المصعد، لكنه بعد تأخّر الوقت، اتصل بها، وقامت بدورها بطلب الصليب الأحمر لمساعدته". تضيف المجذوب أن "المعوّق حركياً يحتاج إلى مبانٍ مجهزة، وإلى سيارات مجهّزة للتنقل من مكان إلى آخر. ويحتاج الطلاب المصابون بضمورٍ عضلي إلى التوقف عن الانتظار في الطوابق العلوية، في المؤسسات التعليمية، حتى عودة التيار الكهربائي، للتمكّن من النزول".

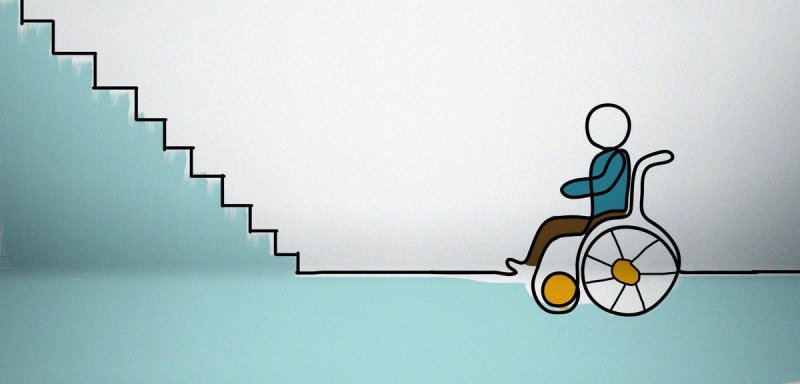

من هنا، فإن الوصول إلى واقعٍ دامجٍ، يستدعي الركون أولاً إلى "المنظور الاجتماعي الحقوقي لفهم الإعاقة". هذا المنظور، تشرح المجذوب، يرى أن "المشكلة تكمن في العوائق، والحواجز، وانعدام المساواة والحقوق، وأن المشكلة لا تكمن في الشخص المعوّق نفسه".

الانطلاق من هذا المنظور يدفع مباشرةً في اتجاه التفكير في كيفية "تأمين السبل والفرص للشخص المعوّق، لممارسة حياته بشكل طبيعي، عبر الوصول إلى المجالات والأنشطة كافة".

غير مرئيين من الدولة

ثلاثة أحداث عصفت بلبنان فاقمت أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وجعلتها أقرب إلى "الكابوس والكارثة"، حسب تعبير رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً، سيلفانا اللقيس. تجلّى الحدث الأول في انتشار فيروس كورونا، وتداعياته على المجالات الحياتية كافة. وأما الحدث الثاني، فيتجلى في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس 2020، فيما تمثّل الحدث الثالث في انهيار العملة المحلية أمام الدولار، بمعدلات مرتفعة جداً، وكل ما رافق ذلك من تضخّمٍ كبير في الأسعار، مقابل تدنّي قيمة الأجور.

تخبر الأرقام عن تفاقم معاناة ذوي الإعاقة، من جهة زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من الإهمال والتهميش. تبعاً لمسؤولة مكتب التوظيف والتهيئة للعمل في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً في لبنان، ندى العزير، هناك "نحو 500 شخص معوّق استجدّت، أو زادت إعاقتهم، بفعل الانفجار، وتضرروا بأشكال مختلفة.

"رفَضَت إدارة أحد المصارف فتح حساب مصرفي لإحدى النساء المعوّقات، وطلبت توقيع ولي أمرها... هذا يعكس نظرةً مفادها عدم أهلية الشخص المعوّق، وعدم كفاءته بالنسبة إلى المجتمع"

وتقول العزير، لرصيف22، إن "طبيعة الأضرار شملت الماديات، والصعد النفسية والمعنوية والصحية، والمأوى، والبيئة المحيطة". الأرقام ليست دقيقةً، "وهي تبعاً لما رصدته المنظمات الدولية أكبر من 500"، وطبيعة هذه الإعاقات متنوّعة، "منها الإعاقات الحركية، مثل البتر، والشلل السفلي، والشللين النصفي والكلّي، والشلل الدماغي، والإعاقات السمعية والبصرية، وغيرها".

"لا يمكن أن أتقبّل إعاقتي البصرية، وخسارتي لعيني اليمنى، في أي حالٍ من الأحوال، ولو حتى بعد مئة سنة، فهناك جروح داخلية لا يمكن أن تُشفى أبداً، أو أن يتمّ تعويضها"، تقول ميرنا حبوش، 37 عاماً، وهي من سكّان الكرنتينا.

كانت ميرنا تعيش "حياةً عاديةً"، كما تصفها. وتضيف لرصيف22: "كنت مرتاحةً نفسياً قبل انفجار الرابع من آب/ أغسطس، ولكن بعد الانفجار تغيّر كل شيء: خسرت عيني اليمنى، وكذلك تضررت يدي اليمنى، إذ قُطعت ثلاثة أوتار فيها، وأجريت عمليةً أخرى اضطررت على إثرها إلى تقطيب يدي مئة قطبة، ما ترك ندوباً ظاهرةً عليها".

تضرّر منزل ميرنا بنسبةٍ كبيرة، وتدمّر أثاث منزلها. تكلّفت ما يقارب 40 مليون ليرة عام 2020، لإصلاح ذلك. لم تتلقَّ أي تعويضات من الدولة. ولكن التقصير لم يقتصر على غياب التعويض عن الماديات، بل طال صحّتها أيضاً. لديها عتب كبير على الدولة. تشير إلى أن "أول عمليتين جراحيتين في اليد فقط، تكفّلت بهما وزارة الصحة، لكن خضعت لأربع عمليات جراحية إضافية في العين، وكلها على نفقتي الشخصية، وبمساعدة منظّمات غير حكومية".

عصام عطا، البالغ من العمر 30 عاماً، تكبّد خسائر جمّة إثر تفجير المرفأ. "وقع المبنى المؤلَّف من ثلاثة طوابق في منطقة الأشرفية على رؤوسنا. توفي أخي، وصديق أخي أيضاً، وهُدم مطعمي، ومكان سكني بالكامل". يخبر عطا، رصيف22، عن اضطراره إلى التعامل مع إعاقة طارئة غيّرت حياته، بعد تضرره جسدياً بشكل دائم، وخسارته مصدر دخله.

عصام قحف، ربّ أسرة يقيم في منطقة عوكر مع زوجته وولديه ويمتلك ورشة صغيرة لتصليح السيارات في منطقة الكرنتينا، يحكي لرصيف22 كيف دَمّر انفجار بيروت "كاراجه" بالكامل وألحق به إصابة جسدية فاقمت إعاقة كانت موجودة لديه، وأيضاً نتيجة انفجار، عام 1988، ويشير إلى غياب الدولة عن تقديم تعويضات للمتضررين. "نحن كأشخاص معوّقين، غير موجودين بالنسبة إلى الدولة على الصعد كافة"، يقول.

استثناء ذوي الإعاقة في مجال الصحة

قبل التفجير، كان اهتمام الدولة بالحاجات الصحية لذوي الإعاقة أفضل من الإهمال الفجّ الذي صبغ تعاملها مع الضحايا مؤخراً. يشرح فايز عكاشة، الناشط والمدافع عن حقوق ذوي الإعاقة منذ عام 1984، لرصيف22، أن "هناك عقداً بين الدولة والمستشفيات الخاصة يخوّل المعوّق الحصول على الطبابة، وكانت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية تغطّيان التكاليف كاملةً"، غير أن "تطبيق هذه الاتفاقية أصبح انتقائياً من قبل المستشفيات التي تفضّل أن يدفع المريض نقداً، على أن تنتظر التحصيل من الدولة". وعليه، راحت المستشفيات "تستثني حاملي بطاقة الإعاقة، وتتعذر بالعديد من الحجج".

محيي الدين المصري، 40 سنة، يقطن في مدينة بيروت، ويعاني من مرض التصلّب اللويحي، وهو مرض مزمن. يروي لرصيف22، قصة معاناته المستمرة في توفير العلاج اللازم لحالته.

تفاقمت الأزمة الصحية بالنسبة إلى ذوي الإعاقة، في ظل الخطر الناتج عن جائحة كورونا. تقول سيلفانا اللقيس، لرصيف22، إن الاتحاد "تلقّى عدداً كبيراً من الاتصالات من أشخاص ذوي إعاقة، يطلبون الأدوية الضرورية، ويواجهون صعوبةً في إيجاد أجهزة تنفّس يحتاجون إليها. وتضيف: "مراكز الحجر الصحي غير مجهّزة لذوي الإعاقة، من الناحية الهندسية، وكذلك المستشفيات؛ لا تستطيع أن تؤمّن خدمةً خاصةً، ومتميزةً، للشخص المعوّق كونه أكثر هشاشةً، وفي حال بقي الشخص المعوّق المصاب بالكورونا في منزله، فإنه ربما يكون في حاجة إلى عناية شخصٍ، أو شخصين من أسرته، مما يعني نقل العدوى إليهم".

والحال أنه على الرغم من الخطورة والتهديد الجدّي، فإن "الدولة اللبنانية أهملت الأشخاص ذوي الإعاقة في خططها، إذ لم تضمن حصولهم على المعلومات المتعلقة بالفيروس، ولم يؤخَذ برأيهم عندما وضعت الحكومة خطة الطوارئ"، حسب اللقيس. في المقابل، فإن بعض "المبادرات الفردية والمنظمات الدولية أنتجت بعض المواد التثقيفية حول فيروس كورونا، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها".

إهمال الدولة لهذه الفئة يتكرر باستمرار، وكأن السلطات والجهات المعنية لا تفهم أوضاعهم واحتياجاتهم الخاصة، وهو ما ظهر مثلاً أيضاً أثناء توزيع مساعدات عينية عليهم بعد انفجار المرفأ:

تشير اللقيس إلى أن "15% من المتواجدين على الأراضي اللبنانية، هم أشخاص يعانون من إعاقة، غير أن سياسات الحكومة للحدّ من انتشار الفيروس لم تلحظهم". وتتابع: "هؤلاء الأشخاص واجهوا صعوبات في التنقل من منازلهم، من أجل التبضّع والتموين، أو لإحضار الأدوية، أو بسبب الحاجة الماسة إلى الطبابة، أو لعلاجات ضرورية إبان فترات الحجر المنزلي، في ظل غياب أبسط مقومات الحياة، وعدم دفع تعويضات عن البطالة".

هدر الطاقات واستنزاف القدرات

"فكرة الدمج بدأت تأخذ صداها منذ مطلع الألفية الثالثة، وبدأت بعض المدارس باستحداث تجهيزات مختصّة في هذا المجال، لم تكن موجودة في السابق"، تشرح هند المجذوب، غير أن "أقساط هذه المدارس خيالية، وحكر على طبقة ميسورة جداً من الناس". في المقابل، يبقى أمام الفقراء، أو محدودي الدخل، "إمكانية الوصول إلى بعض المدارس الرسمية، أو نصف المجانية التي تجهّزها منظّمات غير حكومية، لكن عددها يبقى قليلاً نسبةً إلى الحاجة".

زينب وحود شابة ثلاثينية تعاني من إعاقة حركية في وركها منذ الصغر. هي زوجة وأم لطفل، وتنقلت بين وظائف عدة، في منظمات غير حكومية. تتحدث إلى رصيف22، عن معاناتها أيام الدراسة: "كان صفّي في الطابق الرابع، وكنت أضطر إلى صعود المسافة كاملةً مشياً، فيما السلالم غير مجهّزة بجوانب للاتّكاء عليها، وأيضاً لا يوجد مصعد، مما يضطرني إلى الاتّكاء على زملائي للصعود. والأسوأ أنني كنت أضطر إلى الجلوس، والزحف للنزول، خوفاً من الانزلاق".

الموضوع الطبقي ليس وحده ما يؤثّر على قدرة ذوي الإعاقة على الوصول إلى الحق في التعليم في أماكن مجهّزة، إنما أيضاً الإنماء غير المتوازن بين المناطق اللبنانية.

منظوران سائدان يساهمان في تهميش ذوي الإعاقة، هما "المنظور الرعائي" الذي "يعرّف المعوّق على أنه شخص يحتاج إلى الرعاية فحسب"، و"المنظور الطبي" الذي "يرى المعوّق على أنه مريض يحتاج إلى طبابةٍ، وأدويةٍ للشفاء من إعاقته"

في هذا الصدد، يشرح عكاشة أن "الفروقات الجغرافية تلعب دوراً أساسياً في مفاقمة العقبات، بالنسبة إلى المعوّقين، خاصةً في ظل تمركز الخدمات في العاصمة بيروت، بينما تغيب أو تضمحل في مناطق الأطراف، في بعلبك والبقاع والجنوب والشمال، وفي القرى النائية حيث الخدمات تكاد تكون شبه معدومة".

تمركز الخدمات في المدينة لا يجعلها بدورها آمنةً لذوي الإعاقة، إذ إن "حركة التنقل في حي عشوائي، أصعب بكثيرٍ من التنقّل في حي ثري"، وذلك داخل العاصمة نفسها، لا سيما في الضواحي والعشوائيات.

سكينة طليس، شابة في عمر الـ24، تسكن في مدينة بعلبك، وُلدت مع إعاقة حركية تضطرها إلى التنقل بمساعدة عكازات، أو على الكرسي المدولب. تقول لرصيف22: "أحلامي كبيرة، ولدي قدرة كبيرة على الاستيعاب، وأريد تحقيق ذاتي في العمل، لكن للأسف لم أستطع تحصيل العلم والعمل، على الرغم من بقائي عشر سنوات في إحدى المؤسسات التعليمية".

بدأت رحلة بحث عائلة سكينة عن مدرسة لها، عندما بلغت من العمر تسع سنوات، "لكن لم يكن هناك تجاوب من قبل المدارس في منطقتي، لأنها غير مجهّزة". وبعد بحثٍ مضنٍ، تمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس، غير أن الصعوبات سرعان ما تراكمت: "كنت أبقى في الصف في أثناء الفرصة، وقد تعرّضت للتنمر والرفض من زملائي". هذه المضايقات كلها انعكست سلباً على سكينة، الأمر الذي أدّى إلى "توقّف أهلي عن إرسالي إلى المدرسة هذه".

تصف سكينة نفسها بالقول: "أنا جداً ذكية، وأحب أن أتعلّم كل شيء"، وتضيف: "حاول أهلي إيجاد معلمة خاصة في المنزل، ومن ثم بعد تضاؤل الحلول، وضعوني في مؤسسة تعليمية لذوي الإعاقة".

من هنا بدأت أحلام سكينة تتبدد: "كانت المدرسة أشبه بمركز رعائي لمحو الأمية، تنتهي صفوفه الأكاديمية في الصف السابع، ومن ثم تأتي المرحلة الحرَفية والأشغال اليدوية".

عانت الشابة من محدودية المنهاج التعليمي: "ظللت طوال خمس سنوات أدرس بالكتب نفسها، لغاية الصف السابع تأسيسي". ولذلك، فضّلت أن تضع حدّاً لإرهاق لا ترى بعده أفقاً: "لم أعد أشعر بفائدة هذا المنهج التعليمي، وفي ظل مشوار الطريق المتعب، ناهيك عن أن المركز لا يمنح شهادةً معترفاً بها رسمياً من الدولة اللبنانية".

بعد ذلك، انهالت "النصائح بإرسالي إلى مدرسة داخلية لذوي الإعاقة في بيروت، على مسمع أهلي، لكنهم رفضوا الأمر، خوفاً من أن أتعرّض لمكروه".

تشعر الشابة العشرينية بالأسى، بعد أن أُقفِلت أمام طموحها وقدراتها العلمية الأبواب، بسبب إعاقتها الحركية: "يحزنني هذا الحرمان، وأسأل دوماً عن الأسباب التي أدّت إلى ذلك، ودائماً أسأل عن العجز الذي منعني من الوصول إلى تحقيق أحلامي".

كان التعليم المدمج في لبنان قد حقق أشواطاً لا بأس بها من التقدّم. ولكن أتى التعليم عن بعد، في مرحلة الحجر، ليعيد الأمور إلى الوراء؟ يشرح مدير "جمعية الشبيبة للمكفوفين"، عامر مكارم، لرصيف22، كيف أدّى التعليم عن بعد، في ظل غياب أي منهجية لتكييف حاجات ذوي الإعاقة التعليمية، إلى إقصائهم.

كذلك، يتحدث مكارم عن "الصعوبات المالية التي تكمن في عدم القدرة على شراء مستلزمات التعلّم عن بعد، مثل الأجهزة الإلكترونية، كالهاتف، واللابتوب، والآيباد، التي صارت باهظة الثمن، وبالدولار الأمريكي حصراً".

نحو 15% من اللبنانيين يعانون من شكل من أشكال الإعاقة. ويبلغ العدد التقريبي للأطفال ذوي الإعاقة بين 5 و14 سنةً، نحو 40 ألفاً، ما

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المتسرّبين دراسياً بين ذوي الإعاقة، فإن الدولة اللبنانية تستمر في الامتناع عن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006. ويردّ عكاشة موقف الدولة هذا إلى "وجود التزامات إستراتيجية وتنموية تفرضها الاتفاقية، ولبنان اكتفى بتوقيع بروتوكول التعاون فحسب، تجنّباً للمراقبة والمحاسبة الدولية".

تحوّلات مانعة للتوظيف

"المعوّق الذي يُحرم من إمكانية الخروج من منزله، بسبب نقص التجهيزات، ربما يشعر بالعدوانية تجاهه، وبأن المجتمع الخارجي يعامله بسوء، لذا يكرهه تبعاً لذلك"، تقول المجذوب.

وفي سياق الحرمان من التعليم، تشير المجذوب إلى أن "الشخص المعوّق حين يُحرم من التعليم، يرى العالم بصورةٍ ضبابية، ومخيفاً، فإذا خرج إلى الطريق، لا يعلم كيف يقرأ لافتةً، ولا يعلم كيف يكتب نصاً، أو يرسل رسالةً صوتيةً في حال كان شخصاً أصمَّ، وبذلك يصبح أكثر هشاشةً، وأكثر عرضةً للاستغلال والخطر".

على الرغم من أن سوق العمل في لبنان يربط بين حيازة الشهادات العالية، والقدرة على إيجاد فرص عمل، بصورةٍ وثيقة، يُضاف شرط آخر عندما تتعلق المسألة بذوي الإعاقة، إذ لا يعود المستوى التعليمي هو الحاجز الوحيد، إنما التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم كفاية التجهيزات.

علي زغيب، شاب في الـ29 من العمر، يسكن في مدينة بعلبك، أُصيب بانفجار جسمٍ غريبٍ من مخلّفات الحرب، في أثناء قيامه بنزهة في أحراج مدينته عام 2018، ما أدّى إلى فقدانه البصر كلياً، وبتر يده من المعصم.

علي اليوم معطّل عن العمل، على الرغم من أنه متزوج، وأب لطفل. في السابق، كان يعمل في العديد من المهن الحرة، ويتابع دراسته في الوقت ذاته.

حالياً، ينزعج علي من وجود فكرة نمطية مفادها أن "المكفوف يستطيع العمل في السنترال فحسب". حادثة واحدة كانت كفيلةً ليس بأن يخسر قدرته على النظر فحسب، إنما بتحويله إلى شخصٍ غير مستقل. "أعتمد على الآخرين في كل شيء في حياتي"، يقول ويضيف: "أشعر بالظلم، لأنه لا يوجد أي دعم لكي أعمل في مستشفى، أو بنك، أو فندق، بما يتلاءم مع اختصاصي المهني المتعلّق بالإلكترونيات والكهرباء".

يشير عكاشة إلى تحولات تكنولوجية حصلت خلال العقود الماضية، جعلت التوظيف يأخذ منحى مختلفاً. اليوم، "العمل بات أكثر تعقيداً، ويتطلّب مهارات أكبر مما كان عليه العمل في الماضي، في حين أن الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان لم يستطيعوا أن يواكبوا هذه التحولات والتبدلات في التعليم والتكنولوجيا، وتحديداً الجيل القديم، ما فوق 30 أو 40 عاماً".

ومن هنا، يرى أن "المشكلة مركّبة، وتراكمية، ومضت عليها عقود من الإهمال حتى هُدرت قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وحُرموا من التدريب، والتعليم المطلوبين".

يضيف عكاشة: "يستتبع الاستغلال، وغياب الرقابة، والمحاسبة، والحماية، تمييزاً في الأجور، وإلا الوقوع في البطالة، ولذلك يرضى الأشخاص ذوو الإعاقة بما يقدَّم لهم من فتات". في ظل هذا الواقع، "هناك بعض المؤسسات الخاصة التي توظّف أشخاصاً ذوي إعاقة بشكل وهمي، من أجل الحصول على إعفاءات ضريبية، وتعمد هذه المؤسسات إلى دفع بدلٍ مالي متدنٍّ للشخص ذي الإعاقة. تبعاً لعكاشة، "تقول المؤسسة للمعوّق ‘خليك ببيتك، ومعاشك بيجي لعندك’".

"الشخص المناسب في المكان المناسب، ضمن التكييفات المناسبة". بهذه الجملة تصف هند المجذوب، الحالة المثالية لإتاحة مجالات العمل لذوي الإعاقة، ذلك أن الدمج في سوق العمل يعني "حق الشخص المعوّق في الحصول على وظيفة تلائم قدراته، ويرغب فيها، وليس أن الكفيف يجب أن يعمل في صناعة القشّ، وأن المُقعَد يجب أن يعمل في صناعة الشمع".

تكمل المجذوب أن "هذا المنظور التنميطي للأشخاص المعوّقين، يفتقر إلى المساواة، ويحدّ من قدراتهم، فلو أراد الشخص المعوّق أن يعمل طباخاً، يجب إيجاد التكييفات اللازمة التي تسمح له بخوض غمار هذه التجربة، أو غيرها".

عام 2000، أقرّ لبنان قانوناً خاصاً بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات كافة، لكن وحتى اليوم، وبعد مرور عشرين عاماً على صدور القانون 220/2000، لم تصدر المراسيم التطبيقية له.

تقول سيلفانا اللقيس إن "83% من الأشخاص المعوّقين، يعانون من البطالة، على الرغم من وجود كوتا بنسبة 3% ملزِمة للمؤسسات الخاصة، والإدارات العامة، بتوظيف الأشخاص المعوّقين".

كثيرون من ذوي الإعاقة في لبنان "يعملون في مهنٍ صغيرة، مثل بيع القهوة على الطرقات، أو بيع بطاقات تشريج الهاتف الخليوي من داخل منازلهم، أو في دكاكين السمانة، أو يعملون أجراء في المحال التجارية، وغيرها من الأعمال اليومية أو المهن اليدوية، والمهن والحرف الخاصة، من دون وجود أي ضمانات للعمل الثابت، أو تعويضات في نهاية الخدمة، أو أي خدمات أخرى تكفل لهم تأمين شيخوختهم". أيضاً، هناك "نسبة كبيرة منهم يعملون مياومين، وليست لديهم وظائف ثابتة، أو رواتب ثابتة، يتقاضونها في نهاية كل شهر، وغالبيتهم يأتون من أسرٍ فقيرة".

انخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل، من خلال المهن الصغيرة، أو المياومة، جعلهم أكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية، وجائحة كورونا، على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى الضرر المباشر الناتج عن تفجير مرفأ بيروت، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون في محيطه.

تراكم أشكال التهميش

في ظل غياب الدور الفاعل للدولة، يعتمد الأشخاص ذوو الإعاقة على مساعدات المجتمع المدني ومساهماته، من جمعيات ومنظمات محلية ودولية مختلفة تعمل في قطاعات عدة، كتأمين المعدّات الطبية، والأدوية، والحفاضات، والمازوت للتدفئة، والمعينات الحركية، والأجهزة السمعية والبصرية، والأطراف الاصطناعية، وغيرها من التقديمات الحيوية.

تشير اللقيس إلى أن "الجمعيات عملت بجهدٍ، ولكن كان هناك غياب للتنسيق بين الجمعيات، ما يجعلنا لا نعرف طبيعة الخدمات المقدَّمة. وقد نجحت تحالفات المنظّمات غير الحكومية، لكن كان بالإمكان أن تكون أفضل".

يقول عكاشة إن "الأشخاص ذوي الإعاقة يقعون في العوز والفقر والجوع والحرمان، نتيجة غياب التعليم والعمل، ونتيجة غياب التخطيط الشامل".

تأثيرات هذه المسألة تطال أسراً بكاملها، وليس ذا الإعاقة حصراً، "خاصةً الأسرة المكوّنة من زوجين من ذوي الإعاقة". ويضيف عكاشة أن المعاناة "تزداد في حال وجود أطفال، وأكثر في حال وجود أطفال ذوي إعاقة". وتضخّمت المشكلات بشكل هائل، بعد انهيار الليرة اللبنانية، والارتفاع الفاحش في أسعار المواد كافة.

*الفيديوهات في هذا الموضوع تصوير صافي عادل وإخراج ومونتاج فريق رصيف22.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.