في معظم البيوت العربية ستجدون أشخاصاً مسّهم طيف من الدراما التركية، وأسمع من أصدقاء وصحفيين حوارات حفظوها من مسلسلات تجعل السلاطين المؤسسين في مصاف العباقرة الملهمين. يتبارى هؤلاء المساكين في استعادة مشهد، وترديد حواره، بإعجاب يرفعه مكان المأثورات الدينية والحكم الفلسفية، غير واعين بأن هذه "الخلافة" بدأت بالدم، وبالدم استمرت، ولم تقدم إلى البشرية إنجازاً علمياً أو فكرياً، ولم يفرّق عدوانها بين عرب مسلمين وآخرين يتباهى تاريخ الفقه بالسطو على بلادهم وإذلالهم. وربما يكون من الإنصاف للإسلام إبراء ساحته، ولو بالاعتذار عن الجانب الدامي لسياسات أولاد عثمان، تلك مآسٍ ترسخت في الوعي الأوروبي، وحفظتها أعمال لإيفو أندريتش ونيكوس كازانتزاكيس وغيرهما.

رسخّت الدراما التركية رواية محددة لفجر الدولة العثمانية. معظم المشاهدين العرب يتلقون المسلسل باعتباره تاريخاً، وليس فنّاً يحمل رؤية صناعه. في الكيد السياسي أنتجت الإمارات، عام 2019، مسلسل "ممالك النار"، وقد رآه الكثيرون عصا موسى تبطل أكاذيب مدرسية، وتنسف أساطير مسلسلات تركية أنفق على إنتاجها ببذخ. ولم أتحمس لمشاهدة "ممالك النار"، لإيماني بأن ما يُنتج من فنون بدافع الثأر أو التمجيد يكون مباشراً وموجّهاً. وتابعت طرفاً من آثاره، وللفنون سحر يفتح طريقاً إلى مخاطبة الوجدان، واستعادة لحظة بمباهجها ومآسيها كأنها تقع الآن، والمشاهدون يبكون طومان باي، ويعلن البعض عن أدائه عمرة يهب ثوابها إلى شهيد شنقه الغازي السفاح سليم الأول.

أتجاهل الدراما المصنوعة بقصد منزوع البراءة، وأتوقف أمام مصادفات صنعت دراما ومصائر أشخاص وشعوب. أتأمل لحظات الصعود، تلك فرص نادرة إذا استغلت أثمرت، وإذا فاتت فإن للتاريخ حكماً آخر. قيام الدولة العثمانية دراما كونية. مصادفة جعلت "عثمان" أباً لقبيلة صارت دولة فإمبراطورية. كانوا قد فروا من بلادهم بقيادة سليمان شاه، هرباً من بطش جنكيز خان. ولما وصلوا إلى الفرات، غرق سليمان فتشاءموا. عاد من أراد، ورحل الباقون غرباً، يقودهم أرطغرل بن سليمان إلى بلاد الروم. وجدوا فريقين يتقاتلان، وكاد أضعفهما يهلك، فأعانوه. انتصر السلطان السجلوقي "علاء الدين" صاحب قونية، وكافأهم بمنحهم أرضاً ولد فيها لأرطغرل ابنه عثمان، عام 1258 الميلادي.

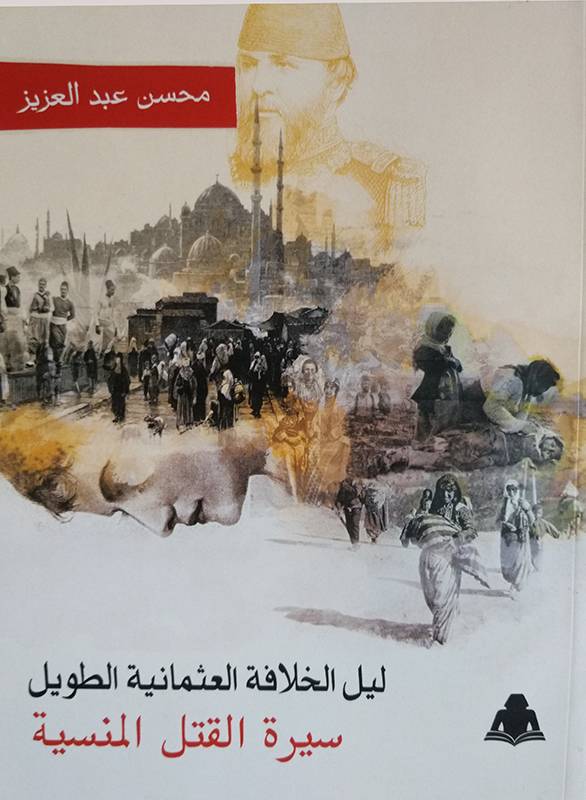

عند قراءة كتاب "ليل الخلافة العثمانية الطويل... سيرة القتل المنسية" يتسرب الدم إلى يديّ، كلما قرأت فصلاً عن سلطان يضحي بابنه أو أخيه الصغير، خشية أن ينازعه في الحكم

يقال إن عثمان ولد يوم سقوط بغداد. وسوف ينفذ سليم الأول، باجتياحه القاهرة، جرائم جنكيز خان مع العراقيين. قصة الصعود العثماني سجلها باختصار نعوم بك شقير في كتابه الضخم "تاريخ سينا". كبر عثمان وأغار على أعداء "علاء الدين" الذي أعلنه أميراً، وأسدى إليه لقب "الغازي" عام 1299. أما محسن عبد العزيز فيرصد ما بعد الدولة، ومن كتابه "ليل الخلافة العثمانية الطويل... سيرة القتل المنسية" يتسرب الدم إلى يديّ، كلما قرأت فصلاً عن سلطان يضحي بابنه أو أخيه الصغير، خشية أن ينازعه في الحكم. يجفّ الدم، وأبدأ فصلاً آخر، فأجد سلطاناً جديداً أكثر إسرافاً في القتل، واستحلالاً للدم بفتوى من المفتي.

قبل عامين من غزو مصر، قاد سليم الأول، الذي حظي بشارع في القاهرة حتى عام 2018، جيشاً لمحاربة الشاه إسماعيل الصفوي، ولم يساعده "علاء الدولة"، حاكم إمارة ذولقادر التركمانية عندما مرّ بأرضه. يذكر كتاب "الفتح العثماني للشام ومصر" أن سليم أمر، بعد الحرب، بالقضاء على علاء الدولة، وأرسل جيشاً "وهزمه وقطع رأسه مع رؤوس أربعة من أولاده وثلاثين من أمرائه"، وأعطى ولاية ذولقادر لعلي بن شَهْسَوار الذي سيتولى إعدام طومان باي. ولا أجد كلمة أكثر دلالة من "الاستلاب"، في وصف كتابات مصريين لا يستنكرون استعمار بلادهم، وإنما يسمّونه "الفتح"، ويرسخون خطأ تاريخياَ يدلّ عليه عنوان كتاب "الفتح العثماني للشام ومصر".

وبالافتئات على الله غزا سليم الأول مصر، وأرسل إلى طومان باي: "إن الله أوحى إليّ بأن أملك الأرض والبلاد من الشرق إلى الغرب، كما ملكها الإسكندر ذو القرنين... أنا خليفة الله في أرضه". ويروي ابن إياس أن جيش ابن عثمان دخل القاهرة، في يناير 1517، فنهب الغذاء والممتلكات، وخطف رهائن من البيوت والطرقات لمقايضتهم بالمال، وشهدت القاهرة ترويعا غير مسبوق، وتطايرت الرؤوس "فصارت جثثهم مرمية على الطرقات... فوق العشرة آلاف إنسان". هل كان سليم مضطراً إلى قتل عشرة آلاف مصري بعد الغزو؟ مَن يستبيح الصعود إلى الكرسي على جثث إخوته، لن يتردد في ارتكاب ما يصنف الآن جريمة ضد الإنسانية.

يوجز المؤلف تاريخاً توزعت جرائمه بين مصادر ومراجع عربية وأجنبية، لعلها لا تحتمل اجتماع كل تلك الدماء في كتاب واحد، ولا تتسع لمصارعات الأرواح المغدورة مع قاتليها في الدار الآخرة. هنا، في كتاب "ليل الخلافة العثمانية الطويل... سيرة القتل المنسية" تلخيص لنتائج التنافس على الحكم، إشارات إلى ذروة اللهب، وعلى القارئ مهمة البحث عن العلاقات الخفية بين كائنات برميل الزيت والبارود، ليتقصّى أسباباً تدفع الإنسان إلى قتل أبيه أو أخيه أو ابنه، ربما من دون وعي بالمقولة العربية "المُلك عقيم". صاحب الملك لا يرى إلا الأخطار المهددة لعرشه، وفي سبيل الحفاظ على العرش لا يعرف صديقاً أو قريباً، فالملك عقيم.

قبل التفاخر بالسلطان محمد الفاتح، ربما وجبت التفرقة بين الديني والسياسي. ما اقترفه "الفاتحون" لا علاقة له بالدين الإسلامي، كما لا يُسأل الدين المسيحي عن الحروب الصليبية. يسمي المؤلف الأشياء بأسمائها، فيورد قول ابن خلدون في مقدمته: "إن أقل الأقوام حضارةً أعظمها فتوحات"، ومن هذا التعميم يذهب إلى وصف الإمام محمد عبده لما سُمي بالفتوحات الإسلامية بأنها "أعمال سياسية حربية تتعلق بضرورات الملك ومقتضياته السياسية". السلطان كلّف المهندس المعماري عتيق سنان ببناء مسجد كبير، والرجل "أغزر المعماريين في التاريخ العثماني" بتشييده 470 بناية منها 160 مسجداً. أكمل "مسجد قبة السماء"، ولم يعجب محمد الفاتح؛ "فأمر بقطع يد سنان ثم إعدامه".

حكاية سنان والسلطان مرجعها كتاب المؤرخ البريطاني فيليب مانسيل، "القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم"، وهو مصدر أساسي في كتاب محسن عبد العزيز. ولعل أخطر ما استحدثه محمد الفاتح وظيفة مفتي القسطنطينية، وأطلق عليه "شيخ الإسلام"، وصار الرجل الثالث بعد السلطان والصدر الأعظم، ومهمته تحليل جرائم السلطان الذي كان يرى أن ابنه، وارث العرش أيّاً كان، يجب عليه "أن يقتل إخوته من أجل مصلحة الإمبراطورية"، وصار هذا قانوناً عثمانياً يستند إلى مسوّغ "شرعي". السلطان الفاتح هرب منه أخوه وأقام في روما، وهناك لاحقه وقتله بالسمّ. بهذا القانون تذرّع سليم الأول الذي "قتل أخويه وأربعة من أبنائهما ووضع السمّ لأبيه بايزيد الثاني".

من كتاب فيليب مانسيل يورد أن الدولة العثمانية برعت في استعراض جماجم وجثث ضحاياها. رؤوس الوزراء تعرض على أعمدة مرمرية في فناء القصر، وفي مكان البطاقة الإرشادية للوحات الفنية تُكتب تهمة صاحب الرأس المقطوع. ولا يساوي القتل بين الناس، فرؤوس الضحايا الأقل شأناً تعرض في كوّات على جانبي الواجهة الخارجية للقصر. التمييز الطبقي يمتد أيضاً إلى مواد حشو الضحايا، فالقطن للوزراء، والقش للبؤساء. وكانت معارض الرؤوس المقطوعة تقليداً يشبه معارض الفنون التشكيلية لدى الأمم المتقدمة، "وكان الجمهور التركي يقبل على عرض الرؤوس لأنها تؤكد اعتقادهم بأن المقتولين كانوا مصاصي دماء"، وكانت المذنبات يؤخذن في أجولة تثقلها الحجارة، وتلقي في البوسفور.

لا أجد كلمة أكثر دلالة من "الاستلاب"، في وصف كتابات مصريين لا يستنكرون استعمار بلادهم، وإنما يسمّونه "الفتح"، ويرسخون خطأ تاريخياَ يدلّ عليه عنوان كتاب "الفتح العثماني للشام ومصر"

بقانون القتل، قتل سليمان القانوني ابنه "مصطفى"، ولي العهد. وقاد جيشاً وهزم ابنه أبا اليزيد عام 1559، "وذبحه هو وأولاده الخمسة". وبعد القانوني حكم ابنه سليم الثاني الذي مات مخمورا، وتكتمت زوجته خبره حتى يصل ابنها مراد الثالث إلى العاصمة، وأعدم مراد "خمسة من إخوته غير الأشقاء، ودفنوا مع أبيهم بموجب قانون القتل". ويذكر مانسيل "أنه عندما جلس محمد الثالث على العرش عام 1595 دخل رئيس الأغوات إلى الحريم وأحضر تسعة عشر إخوة للسلطان الجديد، ورغم أنهم قبّلوا يديه إلا أنه أمر بخنقهم... وبلغت القسوة بالسلطان أن انتزع طفلاً من ثدي أمّه وخرج لبن الأم من أنفه لحظة خروج الروح".

يكفي هذا القدر من الدماء. أنظر إلى سجل "الخلافة"، فيسعفني عنوان كتاب أبي الحسن الندوي "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟"، وأتساءل: ماذا خسر الإسلام والمسلمون بصعود العثمانيين؟ أنتظر دراسات علمية بريئة من الانتقام، وواعية بأن "الخلافة" ليست من الدين، للإجابة عن سؤالي. ويبقى سؤال الدين والحداثة، وارتعاش المشايخ المحيطين بالسلطان بايزيد الثاني (1481 ـ 1512)، وإفتائهم بحرمة المطبعة في نهاية القرن الخامس عشر، فأضاعوا قروناً كان يمكن فيها للعالم الإسلامي أن ينهض ويكتسب مناعة، ويتصدى لأطماع أوروبية نفضت الخرافة الدينية، واستباحت نهب بلاد المسلمين. باستثناء العثمانيين، ترك كل احتلال أثراً. جاء الفرنسيون بالمطبعة وعادوا بها. وترك البريطانيون خطوط السكك الحديدية.

يذكر جمال حمدان في كتابه "العالم الإسلامي المعاصر" أن "الدولة العربية انتهت على يد الغزو التركي وليس الغزو الصليبي"، وأن العثمانية "استعمار ديني"، وأن تركيا لم تظهر على مسرح السياسة العالمية "إلا على دعوة الإسلام، وإلا بعد أن قفزت على خلافة الإسلام قفزا وربما اغتصاباً"، وأنها "انقلبت بعنف وعصبية من النقيض إلى النقيض حين وجدت أن الدين لم يعد سلاحاً سياسياً مؤثراً في يدها أو يحقق لها وجودها الإمبراطوري الزائل. فكانت الكمالية كما يقدر البعض ثورة على الدين ـ الدين السياسي على الأقل ـ بقدر ما كانت ثورة من أجل الوطن". فهل ابتلعت تركيا الحالية مرارة هزيمتها قبل مئة عام؟

الإجابة بالنفي. ولا يزال الاستعلاء التركي استمراراً للصلف العثماني. يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أكبر من حدودها الحالية، "وسنتصدى لمن يحاولون تحديد تاريخ تركيا وأمتنا بتسعين عاماً"، في حلم بالعودة إلى حدود ما قبل الهزيمة في الحرب الأوروبية الأولى. أما عمر فاضل، ولا أعرف صفته الرسمية، فيحلم بتركيا العظمى. ويهدد في جلسة رسمية، لعلها في البرلمان حيث يقف الحضور يصفقون بحماسة، بأن بلاده تنتظر أن "يحين الوقت، وتنضج الظروف"، ويكون التاريخ غير مناسب للجغرافيا الحالية، ستصبح كركوك المحافظة التركية رقم 82، وستكون الموصل المحافظة رقم 83، ولن تكون هناك قوة قادرة على الوقوف ضد استرجاع هذا الحق".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.