رغم محاولاتي الحثيثة للنسيان، لا تزال آثار ذلك اليوم "الأسود" حاضرة في ذاكرتي، وتعود بأشكال جديدة كل فترة إلى مخيلتي. أجلس في المنزل وحيداً، فأرى كل شيء من حولي ينهار. ليس بالضرورة بسبب حصول حدث شبيه بانفجار المرفأ، بل أحياناً بسبب زلزال قد يؤدي إلى سقوط المبنى وأنا في داخله. أتخيّل حينها نفسي وأنا أركض بأسرع ما أستطيع إلى الشرفة كي ألقي بجسدي إلى الأسفل، قبل أن ينهار كل شيء.

كان الناس في الشارع تائهين يوم الرابع من آب، ويمشون "كالزومبيز" في لعبة كومبيوتر: وجوههم مصبوغة باللون الأحمر، لكن من دون أن تظهر تعابير عليها أو أن يصدر صوت منها. لا بكاء أو صراخ، كأن عنف اللحظة سحب كل قدرة على الإحساس منهم.

حين خرجت من مقهى Lina’s في الجميزة الذي تحوّل إلى "خربة"، كنت أفكر بغرفة نومي التي نظفتها وأغطية السرير التي غيّرتها قبل ساعات. فكرت بمطهر الجروح المخبأ في خزانتي أيضاً، ظنّاً منّي أنه لا يزال سليماً، وبأن منزلي بقي على حاله.

لكن حين نزلت من شارع الجميزة إلى شارع باستور حيث أعيش، فهمت أن ما يحصل غير محصور بالجميزة، وبأن الدمار قد طال شارعي أيضاً.

كان الناس في الشارع تائهين يوم الرابع من آب، ويمشون "كالزومبيز" في لعبة كومبيوتر: وجوههم مصبوغة باللون الأحمر، لكن من دون أن تظهر تعابير عليها أو أن يصدر صوت منها. لا بكاء أو صراخ، كأن عنف اللحظة سحب كل قدرة على الإحساس منهم

كان الناس يأتون من جميع الاتجاهات، بينما الدماء تغطي وجوههم. الأشجار مقطوعة الجذوع ومرمية وسط الشارع. مع أن لا تشوهات على أوراقها، كأن أحدهم قطعها وتركها هكذا على الأرض بكامل أناقتها. هذا بخلاف المباني والمتاجر على جانبي الطريق التي تحطمت واجهاتها وتناثرت في كل مكان.

حين وصلت إلى مدخل منزلي، اعترضتني "أحشاء" ملهى ليلي تفرّغت في المساحة الفاصلة بين المبنى والشارع: جدران مدمّرة بغلافها الاسفنجي العازل لصوت الموسيقى، مكبّرات صوت متفرقة، أجزاء من آلات موسيقية محطمة، وأثر حياة كان في المكان.

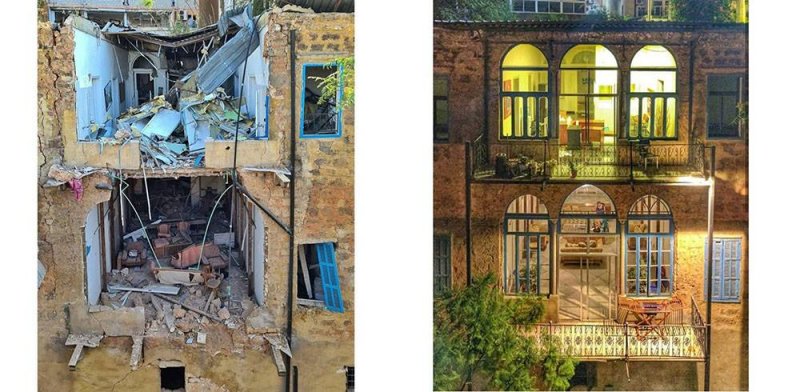

ثم وصلت أخيراً إلى المنزل. لم يكن هناك باب طبعاً، وإحدى الغرف طارت كليّاً من مكانها. السقف أُزيل جزء كبير منه أما الجدران الداخلية فقد وقعت، ما صعّب الحركة في الداخل وجعل المبنى مهدداً بالسقوط. أما غرفة نومي فلم أتمكن من الدخول إليها بسبب وقوع السقف داخلها، كل ما استطعت التعرف عليه فيها، هو طرف شرشف التخت الذي كنت قد رتبته قبل خروجي، وأجزاء من ثيابي ممزقة ومليئة بالغبار تحت الحطام.

يومها، ولسبب لا أعرفه، داهمتني غبطة مفاجئة بالرغم من كارثية ما كان يحصل. لم أكن لأتكلم عن تلك المشاعر اليوم، لولا صديقة اعترفت أمامي منذ أشهر باختبار أحاسيس مشابهة خلال انتقالها ضمن أحياء بيروت المدمرة، بعد حصول الانفجار ببعض الوقت.

عدت للتفكير بتلك الغبطة عدة مرات في الأشهر اللاحقة، مقترحاً في كل مرة سبباً جديداً لها.

في البداية، فكرت أنها لا بد أن تكون مرتبطة بنجاتي وبقائي على قيد الحياة. كان يمكن أن أُقتل بسهولة، بخاصة وأن منزلنا مواجه للمرفأ، وليس هناك سوى محطة شارل حلو تفصل بيننا وبينه.

بعد فترة عدلت عن رأيي، وأصبحت أحيل تلك الغبطة إلى "مازوشية" دفينة في داخلي، لا بدّ أنها اختلطت بأحلام دمار الكوكب ونهاية العالم التي كانت تراودني يومياً في السابق (في الحقيقة، جميعنا تمنينا أن يأتي النيزك ويخلصنا من كل شيء، ربما متأثرين بأفلام نهاية العالم الهوليوودية. حتى بعد الانفجار، لا زلنا نقرأ على فيسبوك دعوات شبيهة لمجيء النيزك أو تساؤلات عن سبب تأخره).

من النظريات الأخرى التي اقترحتها على نفسي خلال الأشهر اللاحقة على الانفجار، هو أن سبب ما حصل معي قد يكون مرتبطاً بوجود مشاعر دينية موروثة من النوع الخلاصي والقيامي، والتي نجدها بكثرة عند الجهاديين الذين يؤمنون بيوم القيامة. أعتقد أن تلك الأفكار حفزت أيضاً مشاعر مشابهة خلال الفورة الشعبية في 17 تشرين، تحديداً عندما شرع مئات الأشخاص بمهاجمة مؤسسات رسمية ومصرفية لإحراقها.

ما قبل الكارثة

في بداية العام 2020، انتقلت للسكن في الجميزة بعد سنوات من العيش في أحياء تقع خارج بيروت الإدارية، مثل سن الفيل وفرن الشباك. ظننت أن المنطقة التي يوجد فيها عشرات الملاهي الليلية والحانات، ستتكفل بإخراجي من عزلتي وستجعلني قادراً على تكوين صداقات وعلاقات مثل جميع أبناء جيلي.

لكن بعد انتقالي بأشهر قليلة، فرضت الدولة الإغلاق العام بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وأرغمت الحانات على إغلاق أبوابها. لم يكن الأمر مزعجاً بالنسبة إليّ، لكوني شخصاً يعتبر الخروج من المنزل فرضاً إجبارياً، في حين أجد أن الفضاء الداخلي يشكل المساحة الأكثر أمناً وراحة.

منذ طفولتي يسخر مني الجميع لأني "بيتوتي" فوق اللزوم. لطالما كرهت المجال العام الذي كنت أراه خطراً، خاصة في مدينة مثل بيروت تسيطر على شوارعها أشباه ميليشيات من زمن الحرب. بقيت على هذه الحال حتى اليوم، حيث أصبحت المساحات المغلقة جزءاً من هويتي. لا أرتاح سوى عندما أكون في مكان مغلق، بعيداً عن ضجيج المجتمع والناس.

خلال السنوات الماضية، انتقلت بين عدد كبير من البيوت التي كنت أتشاركها مع آخرين بسبب عدم قدرتي على استئجار بيت بمفردي. لجأ كثير من الشباب في لبنان إلى هذا الحلّ المؤقت، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في بيروت التي لم تعد متاحة سوى للطبقة العليا.

ساعدتني هواية التصوير على تحويل هذه العلاقة مع البيوت والأمكنة إلى شيء جمالي يمكن لمسه، والعودة إليه لاحقاً كأنه جزء من مذكرات شخصية. كنت آخذ نوعين من الصور، واحدة للفضاءات الداخلية للغرف، وأخرى للأمكنة وللناس الذين يمكن رؤيتهم من الشبابيك والشرفات. فعلت ذلك في سياق كتابة يوميات بصرية - مكانية على حسابي على إنستغرام، أصبح عليه الآن مئات الصور للمنازل التي عشت فيها سابقاً في بيروت.

عند انتقالي للعيش في الجميزة، فعلت الأمر نفسه. كان المنزل عبارة عن مبنى قديم من طابقين أقرب للفندق، يتبع له مطعم "إم نزيه" الشهير ومعهد لتعليم العربية. فضاء كوزموبوليتاني يتشكل من خليط لبناني عربي وأوروبي. ينتمي المبنى لحقبة من البناء (الانتداب الفرنسي) استعارت الصالونات الواسعة من البيوت التقليدية العربية لكن أبقت على عناصر أوروبية، كالشرفات والقرميد.

بعد الانفجار، هجرنا المبنى الذي أصبح غير قابل للسكن ومهدداً في أي لحظة بالسقوط. لم أستطع أن أخرج منه سوى أشياء صغيرة، لأن تحريك العفش في الداخل يعني تهديد المبنى بالانهيار.

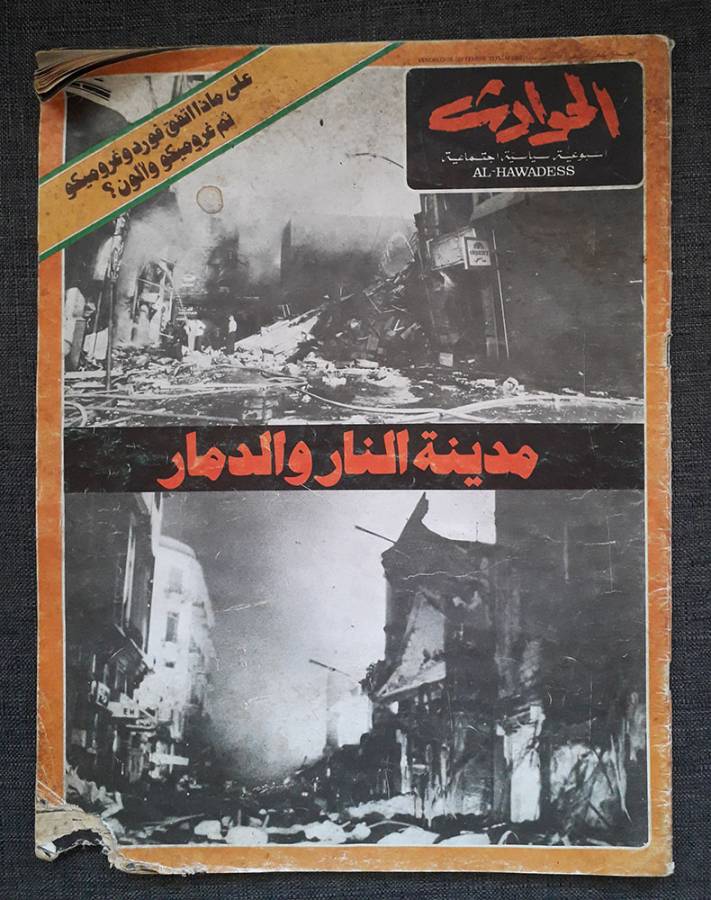

من الأشياء القليلة التي استطعت إخراجها، عدد من مجلة الحوادث يعود لفترة الثمانينيات كنت أحتفظ فيه، وعلى ملصقه الخارجي برزت عبارة "بيروت مدينة النار والدمار".

خلال الأشهر الماضية، كان تطبيق إنستغرام يذكرني باستمرار بصور أخذتها للمنزل في الفترة التي سبقت 4 آب. هي خاصية أضيفت إلى منصات التواصل قبل سنوات، لتذكير الناس بلحظات جميلة من حياتهم، لكنها بالنسبة لي، كانت كفيلة بإيقاظ مشاعر الخوف والفقدان، خاصة أنها تظهر عالم ما قبل الكارثة "المثالي" وتذكرني بحجم التشويه الذي خلّفه الانفجار في طريقة رؤيتي للعالم بشكل عام.

ببساطة لم يعد هناك شيء عادي وآمن، حتى بيوتنا وفضاءاتنا الحميمية أصبحت مشرّعة للعالم الخارجي الخطر، وأي صورة نأخذها في المستقبل لأي شيء عادي حولنا، يمكن أن تكون ببساطة آخر صورة تلتقطها أيدينا

من بين تلك الصور، صورة تركز على ظلال الأبواب والشبابيك في الداخل، وأخرى لغرفة الجلوس، تظهر صوفا كانت قد كُسرت قبل أيام من الانفجار. بدا مشهدها غريباً بالنسبة لي يومها، لأنه خرق مثالية المكان التي صُقلت جميع تفاصيله بتأنٍ، بالإضافة لصورة أخذتها من بلكون المنزل الذي اختفى الآن، تظهر الإهراءات المواجهة لنا. حينها لم أكن أعرف ما هو ذلك المبنى الغريب، مع ذلك أخذت له عدداً من الصور التي تُظهر انعكاس الضوء عليه بشكل جميل.

وبالرغم من عادية الصور، إلا أنها اليوم ترعبني بشكل يفوق كل الصور والفيديوهات التي تظهر الدمار والموت. لا أتكلم عن صورة الإهراءات، بما أن المبنى أصبح "كليشيه" نراه أينما ذهبنا منذ 4 آب، بل أتكلم عن صور فضاءات المنزل "العادية" التي أخذتها وأنا غافل عمّا سيحصل بها بعد أيام، وكلما رأيتها اليوم أستعيد في رأسي مصير المنزل الذي أصبح مهجوراً ومشرّعاً للهواء، بدون جدران تحميه، كما أتخيّل ثيابي وأغراضي التي لا تزال متروكة تحت الدمار، تتعفن مع الوقت وتهترئ.

ما تقوله هذه الصور لي، إنه ببساطة لم يعد هناك شيء عادي وآمن، حتى بيوتنا وفضاءاتنا الحميمية أصبحت مشرّعة للعالم الخارجي الخطر، وأي صورة نأخذها في المستقبل لأي شيء عادي حولنا، يمكن أن تكون ببساطة آخر صورة تلتقطها أيدينا.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.