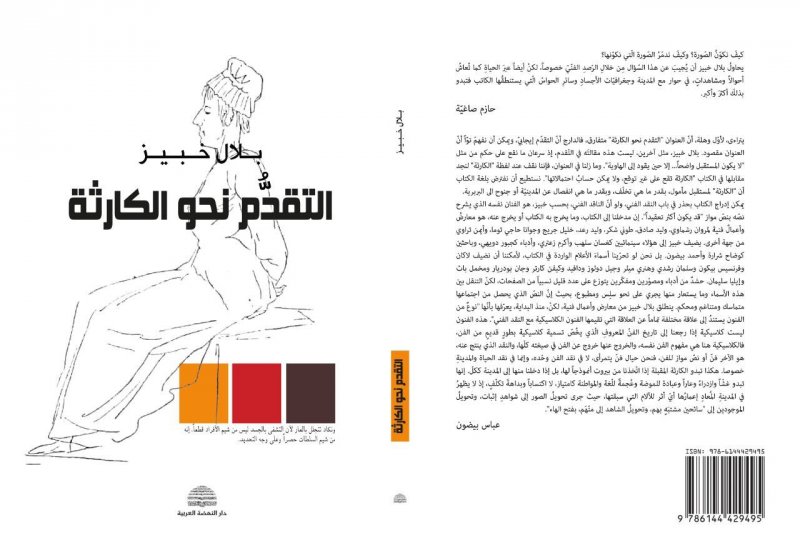

"التقدّم نحو الكارثة". يبدأ الكاتب والشاعر اللبناني بلال خبيز كتابه الذي يحمل هذا العنوان بشيء من النعي الملتبس. تحت هذا العنوان "الكارثي" يتناول الفن ليس بوصفه أداة للفرجة بل كوسيلة اعتراض، ويؤرخ بالحديث عنه لمرحلة كانت كل تفاصيلها تتجه نحو الاضمحلال.

يأتي الكتاب الصادر ضمن سلسلة إصدارات "دار النهضة العربية" في بيروت لعام 2021 في فصول خمسة موزعة على 72 صفحة من الحجم الوسط، ويعود تاريخ كتابة نصوصه إلى مطلع الألفية الثالثة حين شهدت العاصمة اللبنانية موجةً فنية ذات وجوه متعددة كان مدماكها الأساسي التطور العمراني للمدينة.

وجاء في تقديمة أنه كُتب في زمنه، "كمساهمة نقدية وفنية في سجال كان حامياً بين مثقفي وفناني بعض البلاد التي تحاول دخول المعاصرة، كما هي حال مصر وبعض فلسطين ولبنان والأردن، ومثقفين وفنانين من دول غربية يرى أهلها أن أقدامها راسخة في قاطرة التقدم، ويسعى بعضهم، وهم المتضامنون مع البلاد ‘المتخلفة’ عن ركب المعاصرة، لمساعدة أهلها على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية".

اليوم، بعد نحو عقدين على كتابة ما كتبه، يرى خبيز أن ما يحصل في لبنان "هو الخروج شيئاً فشيئاً من الجانب المضاء من العالم، نحو وصمه بالتخلف والتقليد ومعاداة العلم والمعاصرة. وهذا يعني أننا كنا منذ ذلك الوقت نحثّ خطانا نحو التحول إلى بلد يطلب الإغاثة من الخارج ليبقى حياً".

وفي الآتي حوار مع خبيز عن الكتاب وأبرز ما فيه من أفكار.

بدايةً، ما مفهومك عن الكارثة؟

الكارثة هي حدث منقطع، لا لاحق له، لكنه بطبيعة الحال مؤلم ومدمّر في غالب الأحيان. ولأنه منقطع ولا لاحق له تنحو السلطات الحكومية في الدول المتقدمة غالباً إلى اعتباره خارجاً عن السياق العام للتطور، فلا تتأثر بوتيرته سلباً، وتحيل أمر معالجة آثاره إلى المؤسسات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني، بدون إغفال المساعدات الحكومية طبعاً.

غاية القول إن للكارثة مكاناً معلوماً، فهي تحصل في الدول التي تستطيع تجاوزها بسهولة. وفي الدول المتقدمة تلجأ السلطات العامة عادة إلى رد كل أسباب الإخفاقات إلى مثل هذه الكوارث، بدءاً من التسرب النووي في مفاعل فوكوشيما وصولاً إلى الأعاصير الأميركية.

وفي هذا المجال أود الإشارة إلى أن إعصار ريتا الضخم الذي ضرب لويزيانا الأميركية عام 2005، لم يكن كارثة عرضية، فالضحايا في الأرواح والممتلكات بمعظمها كانت من نصيب الفقراء والمعدمين في الولاية، أي أولئك الذين تود السلطات، في أي بلد من العالم اختفاءهم. وتالياً، فإن الخسائر الكبيرة كانت نتيجة لسياسات الإقصاء والتجاهل أكثر من كونها نتيجة لسرعة الرياح.

خلاصة القول إن الحديث عن "تقدم نحو الكارثة" هو بمعنى ما تقدم مرتجى ومطلوب، لأن إمكان تجاوز الكارثة واضح ومطروق من قبل.

هل ما يجري الآن في لبنان كارثي؟

ما يحصل في لبنان اليوم، وهذا ما يؤشر له الكتاب، هو آخر حلقات الخروج من الجانب المضاء من العالم، وتحضير الوصمة الجاهزة لوصم البلد بها بوصفه متخلفاً وتقليدياً ومفتقداً للتقدم العلمي والمعاصرة. السنوات السابقة، وربما العقود، كانت تحضيراً لهذا التموضع. كنّا منذ ذلك الوقت نحثّ خطانا نحو التحول إلى بلد يطلب الإغاثة من الخارج ليبقى حياً. اليوم، هذه الصورة أكثر من واضحة، ويتحمل مسؤوليتها اللبنانيون جميعاً من دون أن نغفل أن التطورات الجارية على مستوى العالم، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي على الأقل، جعلت مسارات الدول النامية نحو التقدم أصعب بما لا يقاس مما كانت عليه من قبل. لكن اللبنانيين يتحملون مسؤوليات استسهالهم الحلول وغرامهم باتّباع الوصفات الجاهزة عن الديمقراطية والتقدم، والادّعاء بأنهم جميعاً أبرياء ولم يساهموا في الجرائم التي ارتكبوها في ماضي البلاد وحاضرها وسيرتكبونها في مستقبلها.

مع ذلك، العنوان يلعب على جهتين: أولى أننا نسير في ضوء المعاصرة نحو العيش في كارثة مستمرة؛ وأخرى تقول إننا كارثة العالم المضاء، ويجدر به أن ينقذنا من أهوالها ويبقينا على قيد الحياة لأن كارثتنا حادث عرضي، ولا تغيّر في مسار التقدم عنده.

ما علاقة كتابك بالسياسة؟ وهل يستبطن داخله اعتراضاً سياسياً؟

لا فن خارج السياسة صحيح. إذا اعتبرنا السياسة هي القبعة التي يعتمرها الاجتماع. رغباتنا وبوحنا وغرامنا وغضبنا وآراؤنا ومواقفنا السياسية وغير السياسية، غير ممكنة التكوّن من دون آخَر نوجهه لها، وتالياً فإن السياسة بهذا المعنى هي منتج شعاري للاجتماع المعقد والعميق، والذي ينشأ الفن في حضنه.

"في لحظة ما من لحظات الخراب لا يصمت الفن فحسب بل يصمت أي كلام آخر ولا يبقى غير الأنين والصراخ. لحظة الموت والفقد هي لحظة يصعب التعبير عنها وتبقى دائماً حبيسة الدموع ولا تنتقل إلى اللسان"

والكتاب في أصل كتابته وهدفها كان محاولة لفتح سجال سياسي مع الغرب "المتضامن معنا" يومها من جهة أولى، وسجال مع سلطات سياسية كانت ولا زالت حاكمة في البلد منذ ذلك الزمن من جهة ثانية. وما كان الكتاب يحاول اختصاره يومها هو القول: إن الطريق إلى العولمة والديمقراطية، لم يكن ميسراً أبداً، بل على العكس كان محاطاً ومسوراً بعدد هائل من الأسوار التي تمنعنا من عبورها، والتي تستخدمها سلطات العولمة لرمي الموجودين داخل حضنها من فوقها، أي الأسوار، حين تعجزهم همتهم وصحتهم ومواردهم عن الاستمرار في السعي إلى اكتساب مقعد في حافلة العولمة المكلفة.

وفي الجهة المحلية، كان الكتاب يحاول الاعتراض على فلسفة البراءة التي يحفل بها الخطاب العام في البلد منذ عقود، والتي تفترض أن الحروب على أرضنا إنما يقوم بها الآخرون، والمشاركون بها من اللبنانيين هم مجرد عملاء للخارج ينبغي إنزال قصاص الإقصاء بحقهم إنْ لم يكن القتل عياناً. فالطريق إلى استقرار أي بلد لا يكون بطرد أبنائه المشاركين في خرابه، وكلنا شاركنا في خراب البلد، والاعتماد على جيل جديد نظيف وغير ملوث. هذا إقصاء نازي بطبيعته ويجعلنا جميعاً قابلين للاستغناء عنّا، ما يؤدي إلى انتفاء السبب الذي يبقينا أحياء.

هل في الكتاب شيء من النبوءة؟ وعلى ماذا الاعتراض بالتحديد؟

لم تكن هذه الكتابة اعتراضاً بل كانت، كما طمحت، تأسيساً. أعتقد أن مكتبتنا تفتقر إلى هذا النوع من المعالجة. لكنني من ذلك الحين كنت أحدس، ولا أجرؤ على القول إنني كنت أعرف، بأن النفق المظلم أمامنا تماماً وأن الضوء الذي كنا نراه والتمع في تلك الحقبة لم يكن سوى ضوء عابر.

هل تحسب هذا نبوءة؟ أنا لا أظن، كان يكفي أي كان أن يلقي نظرة متفحصة على دول شرق أوروبا ومصائرها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ليدرك أن العالم تجاوزنا وتجاوزهم قبلنا وأن قاطرته لم تعد تتسع لنا وسنبقى على الرصيف، وأن أقصى ما قد نحققه هو أن يلجأ كثيرون منّا إلى عبور المتوسط سباحة، فيموت بعضنا ويصل بعض آخر إلى البر ليصبحوا لاجئين.

معظم المَعارض والمشاهدات والأحوال التي عالجتها في الكتاب أفَلَت اليوم ولم يبقَ منها شيء، لظروف شتى. كيف ترى المشهد الحالي؟

فنانو التسعينيات وبدايات الألفية الثالثة استطاعوا، أو لنقل إن شطراً لا يستهان به منهم استطاع أن يواكب الأزمة التي لم تكن مستفحلة يومذاك، وحاول ما أمكنه أن يقدّم أعمالاً على قدر من الترقي إلى هذا المستوى الصعب والمعقد. لكن الأحداث اللاحقة، والتي كان اغتيال (رئيس الوزراء رفيق) الحريري عام 2005، وحرب تموز 2006 أكثرها صخباً، جعلت من المستحيل الاستمرار في نقاش نظري حول مَن يحق له تأويل صورنا: نحن أم الغرب؟ أو كيف نصنع خطاباً ليس نسخة باهتة عن خطابات خريجي الجامعات الأوروبية؟ أو كيف يمكننا أن نؤسس فنّاً تشكيلياً في بلد لا متاحف فيه؟

"كما لو أننا منذ إعلان نهاية الحرب وحتى اليوم كنا نواجَه دائماً بمطلب ‘غربي’ يدعونا إلى التموضع كـ‘لاجئين’ يتقبلون الصدقة والإحسان، لكنهم لا يملكون حقوقاً من أي نوع"

وتالياً، فإن الكلام الذي حُبس في الحنجرة لدى هؤلاء الفنانين كثير وعميم، لأن الزمن الذي أعقب حرب 2006 لم يكن زمن نقاش بل كان زمن صراخ وأنين، ما زال ممتداً حتى اللحظة الراهنة. لأعطيك مثالاً: لو وصل بيتهوفن إلى مرحلة من الأزمة تمنعه من أن يؤلف الموسيقى وبدأ يعترض باللغة العارية على ما وصلت الأمور إليه، فهذا يعني أن الأزمة الحادة التي تمر بها الموسيقى تمنعها من الوصول إلى حيث يجب أن تصل وإلى حيث أراد لها مؤلفها أن تصل. حين يقلع رسام عن الرسم ويبدأ بتمزيق لوحاته فهذا يعني أنه لا يريد أن يأتي المتحف إليه أو دار العرض لأن المشكلة التي يعبّر عنها كبيرة وشخصية وعامة في الوقت نفسه بحيث لا يمكن جمعها مع أعمال تُعرض بغية إمتاع المشاهد فقط.

أما اليوم، أجرؤ على القول إن بعض الفنانين،التشكيليين خصوصاً، الذين يقدمون أعمالاً في لبنان اليوم، نجحوا إلى هذا الحد أو ذاك، في تحويل هذا الأنين إلى لغة تشكيلية. والحقيقة أنني كتبت عن بعضهم مؤخراً مشيراً إلى هذه القدرة، وأذكر منهم شوقي يوسف ومنصور الهبر، إلى آخرين. وواقع أنني بعيد عن البلد يمنعني من إطلاق أحكام أكثر دقة في هذا المجال، لكنني من خلال متابعتي، أرى أن الفنانين التشكيليين في لبنان نجحوا في استحضار لغة تليق بما يفكرون به كل يوم، في حين أن الشعراء والروائيين وكتاب صفحات الرأي ما زالوا في مرحلة الأنين والصراخ. وأرجو أن أكون مخطئاً في هذه الملاحظة.

بأي صفة كتبت هذا الكتاب؟ شاعراً أو باحثاً أم مجرد مشاهد وصاحب عين ناقدة؟

أنا لا أعرف مهنة غير الكتابة، وتالياً أنا أدلي بدلوي في القضايا التي تهمني ككاتب وليس بأي صفة أخرى. مع ذلك أستطيع الزعم أنه في تلك المرحلة كانت هذه الكتابة عملاً فنياً متكاملاً وكانت قابلة للعرض بمعنى ما.

وإذا أخذنا هذا الكتاب بوصفه كتاباً في النقد الفني، فإن هذا النقد اعتمد نصاً موازياً للنصوص التي عملت عليها، وهذا ما لاحظه عباس بيضون في تظهيره الخلفي للكتاب. لكن صفة الكاتب في بلاد لم تتكون بعد، تجبره، على نحو ما، على العمل بالسياسة والتعرف إلى آليات الاقتصاد والقانون والإدارة والدبلوماسية أيضاً، وبهذا المعنى، ولأنني لبناني وكاتب، فأنا سياسي وقانوني واقتصادي وملاحظ في الاجتماع.

برأيك، هل وصل التعبير بالفن إلى درجة الخراب الموجود؟

في لحظة ما من لحظات الخراب لا يصمت الفن فحسب بل يصمت أي كلام آخر ولا يبقى غير الأنين والصراخ. لحظة الموت والفقد هي لحظة يصعب التعبير عنها وتبقى دائماً حبيسة الدموع ولا تنتقل إلى اللسان. إنما الفن الحقيقي يستطيع أن يستشعر قرب الخراب أو الفقد ويحاول التعبير ما أمكنه طالما بقي التعبير قادراً على أن يتشكل في لغة، وأعني باللغة كل أشكال التعبير الفني من الرسم إلى التصوير إلى الموسيقى.

"الطريق إلى العولمة والمعاصرة غير ميسر كما يحسب الغربيون والمعولمون منا"

من حسن حظ اللبنانيين، حتى الآن على الأقل، أن ثمة إصرار عام على الاستمرار في تأسيس خطابات سياسية وفنية. لكن ما أحدس به في حقيقة الأمر، وأرجو أن أكون مخطئاً مرة أخرى، هو أن هذه الخطابات تشبه خطابات الوداع. الثقافة اللبنانية حزمت حقائبها، وتستعد للسفر إذا توافرت وسائل السفر وإمكاناته، والذين سيبقون في لبنان هم على الأرجح أولئك الذين تقطعت بهم السبل ويريدون عيش تقاعدهم المعتمد كلية على تحويلات أبنائهم في الخارج وسيستمرون في انتظار هذه التحويلات حتى الموت.

يمكن لقارئ الكتاب أن يستشف فكرة مفادها استحالة قيام البلد. هل هذه الفكرة التي تريد إيصالها؟

صحيح. الكتاب يلامس هذه الفكرة ويعوّل عليها أيضاً، والسنوات التي تلت كتابته حفلت بتطورات أمنية وسياسية أكدت هذه الاستحالة ويمكن القول إنها أعطتها شرعية ما.

مضمون الكتاب هو نقاش في فلسفة السياسة، نقاش مع غرب كان متضامناً معنا، عبر مؤسسات غير حكومية، وكانوا لا يكفّون عن نصحنا ودفعنا إلى اعتماد هذه الطريق دون سواها لننجو ونتقدم. وكنت بين فنانين وكتاب نساجل ضد هذا التبسيط الأعمى، باعتبار هذا التبسيط كان يحوّلنا إلى لاجئين في بلادنا ولا يمكن أن نرقى بعد اكتسابنا هذه الصفة إلى رتبة المواطنين. اليوم ثمة مؤسسات غير حكومية في البلد تقوم بأعمال إغاثة ومساعدة على أكثر من صعيد، لكنها في فلسفتها العامة لا تختلف عن تلك التي كان هذا الكتاب يعترض عليها.

كما لو أننا منذ إعلان نهاية الحرب وحتى اليوم كنا نواجَه دائماً بمطلب "غربي" يدعونا إلى التموضع كـ"لاجئين" يتقبلون الصدقة والإحسان، لكنهم لا يملكون حقوقاً من أي نوع. واللجوء في المجتمعات المعاصرة بابه مفتوح لأي كان، داخلياً وخارجياً، لكن المخرج منه مقفل وأصم، ويصعب أن يتبين أي كان موضعه وطريقه. لم تلبث الأحداث الكبرى في البلد أن فرضت علينا الصمت، وأفضل ما كان يمكن إنتاجه في تلك الفترة لم يكن يتعدى خطابات النعي، لهذا فإن الفنانين الذين نشطوا في تلك الفترة اختفوا الآن ولم يبقَ لهم سوى الذكر، والسبب برأيي هو أن هذا النوع من الفن يتطلب وهم الازدهار وسراب التقدم.

بعض أعمال الفنانين الذين تناولت أعمالهم في الكتاب، كغسان سلهب وطوني شكر ووليد صادق ومروان رشماوي إلى آخرين، كانوا يصارعون أنفسهم والمحيط والعالم لئلا يدخلوا مرحلة النعي، وحين بات كل شيء داعياً إلى الصمت صمتوا، حين لم يعد للكلام جدوى ولا للصراخ.

الاعتراض الحاد في الكتاب كان موجهاً إلى الفنانين الذين اهتموا بإنتاج الصور، بوصفها فنوناً أو وثائق. لم أستسغ أن نكون، كما كانت حالنا في تظاهرات واعتصامات ساحة الشهداء التي أعقبت اغتيال الحريري، حيث كنّا نصور أنفسنا بوصفنا الضحايا والمنتصرين وأبطال المشهد. الثورات لا تصنعها شاشات التلفزيون، بل تحبطها تماماً. وهذا ما لبثنا أن تبيناه بوضوح في ثورات الربيع العربي، طوال العقد الماضي، التي بخلاف صور فنانينا في التسعينيات والسنوات الأولى من الألفية الثالثة، التي كانت تصر على براءتها من الدم، جاءت صورها، أي ثورات الربيع العربي، بمثابة انتحارات مصورة يغذيها نهر دماء الذين كانوا يحملون الكاميرات.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.