في العام 1274 ق.م، قرّر الملك رمسيس/رعمسيس الثاني استكمال محاولاته في السعي لإعادة الإمبراطورية المصرية لسابق أمجادها، والتي ضاعت بسبب تقاعس أسلافه، وبخاصة أخناتون الذي انكفأ على ديانته التوحيدية الجديدة، وسدّ أذنيه عن استغاثات حُكّامه في الشام، الذين استولى الحيثيون على مُدنهم الواحدة تلو الأخرى، حتى خرجت أجزاء شاسعة من سوريا وفلسطين عن السيطرة المصرية لأول مرة منذ سنوات طوال.

وبات الحيثيون على مسافة مرمى حجر من التراب المصري نفسه، وأصبح بمقدورهم تهديد العرش الذهبي لفراعنتها. بعد مرور 5 أعوام، اعتلى فيها الملك الشاب عرش مصر، سعى لاستكمال جهود أبيه الملك سيتي الأول، لوضع حدٍّ للنفوذ المتزايد لتلك الشعوب التركية التي نزحت من الأناضول، وراحت تقتطع ممتلكات الإمبراطورية المصرية في آسيا الواحدة تلو الأخرى، ومن أجل هذه المهمة، حشد رمسيس جيشاً جراراً من 4 فرق أطلق عليها أسماء الأربعة آلهة: آمون، رع، بتاع وسيث.

وصفت عالمة المصريات الإنجليزية Amelia Edwards، قصيدة بنتاور بأنها أنشودة تسبيح تتغنّى ببراعة رمسيس، وتستحق بجدارة أن تنال مكانة "الإلياذة" في الحضارة المصرية وهي ذات النقطة التي أكّد عليها Archibald Henry Sayce، أستاذ علم الآشوريات في جامعة أوكسفورد

سعى رمسيس لتحطيم الجيش الحثي المُحتشد في مدينة قادش، التي تقع جوار نهر العاصي (الأرنت)، والذي يمرُّ ضمن حدود دولتي لبنان وسوريا الآن، وبسبب موقع قادش الاستراتيجي الهام، وضعت العديد من الحملات العسكرية المصرية نصب أعينها، وأفرد لها ملوك مصر، كتحتمس الثالث وستي الأول وأخيراً رمسيس الثاني، الحملات العسكرية، واحدة تلو الأخرى، من أجل الاستحواذ على هذه المنطقة، وتطهيرها من أي خطر يهدّد مصر.

بشّرت الأيام الأولى للحملة بنصر عظيم، بعدما اجتاح رمسيس حدوده مع الشام، ولمدة شهر كامل اخترق الأراضي الفلسطينية، وعبر غزة والجليل ثم لبنان، وبات على مسافة 15 ميلاً من قادش، ورغم ذلك لم تنجح الخطة المصرية، ولم يوفَّق رمسيس الثاني في أيٍّ من مساعيه، بعدما وقع في خطأ تكتيكي فادح أجبره على مواجهة جحافل الحيثيين بنصف قواته.

وهو ما كاد يُكلّفه حياته نفسها، لولا أن استنفد طاقات بسالته الشخصية والعسكرية، حتى خرج سالماً من هذا الموقف، وعاد بمن تبقّى من جنوده من حيث أتى، دون أن ينجح في ضمِّ مدينة قادش إلى أملاكه، واقتصرت سـيادة مصر فى غرب آسيا على فلسطين ولبنان وجزء صغير مـن سـوريا، وتحديداً الموانئ التي كانت على الـشاطئ السوري الفينيقي.

ويكشف الباحث المصري محمد عباس، في أطروحته "حراس رمسيس الثاني ومعركة قادش"، أن القوة الوحيدة التي بقيت مع رمسيس، هم حراسه الشخصيون، وهي قوة خاصة لم تقتصر على الجنود المصريين وحسب، وإنما شملت أيضاً فرقة من "شيردن"، وهم أناس من "شعوب البحر" الذين شنّوا هجمات متتالية على مصر خلال حكم الرعامسة، وورد ذكهم لأول مرة في عهد الملك أمنحتب الثالث. وعقب فشل هجومهم، تم ضم الأسرى إلى الجيش المصري، حيث أثبتوا نجاعة كبيرة، أهّلت بعضهم ليترقّى في المناصب حتى أصبحوا ضمن القوة الخاصة المُكلفة بحماية أمن الملك خلال المعارك.

صحيح، أن الجيش المصري لم يُحقّق مبتغاه، لكن الحيثيين علموا أن القوة الفرعونية عادت للبزوغ من أرض النيل مجدداً، وأن السلبية الإخناتوية التي زحفت على عقول ملوك مصر عشرات السنوات انتهت، واعتلى العرش حاكم يحمل في عروقه طموحات وعزة الأجداد، الذين لا يهدأ لهم بال إلا كلما طغوا على جيرانهم ووسّعوا مُلكهم أقصى ما يمكن. هنا تلاقت رغبة كلا الإمبراطوريتين في الكفِّ المؤقت عن هذا التطاحن الاستنزافي، ووقّعتا معاً معاهدة سلام سنة 1258 ق.م، والتي لم تضمن انتهاء الصراع بين القوتين الكبيرتين، لكنها هدّأت من وتيرته قليلاً.

معاهدة السلام، من مقتنيات المتحف الأركيولوجي في اسطنبول، تعد أقدم وثيقة سلام مكتشفة حتى اليوم

قصيدة بنتاور قصيدة مصرية تشبه الملحمة اليونانية بشكل عام، بالرغم من عدم شيوعها عالمياً مثل شيوع الملاحم اليونانية. وهي قصيدة تدين بحفظها من الضياع لغرور رمسيس الثاني ورغبته العارمة في التباهي بانتصاراته، وأمره بنقشها على جدران المعابد

كيف علمنا هذه التفاصيل الدقيقة عن تلك المعركة الحاسمة شديدة القدم التي جمعت بين المصريين (الكيتيين) والحيثيين (الخيتيون)؟

مصدرنا الأهم في ذلك، هو قصيدة بالغة الطول شديدة الجمال، ألّفها الشاعر الملكي بنتاور، بأمر من رمسيس الثاني، بعد عامين من عودته إلى مصر، عقب انتهاء حملته العسكرية في قادش، والتي وصفتها عالمة المصريات الإنجليزية أميليا إدواردز Amelia Edwards، في كتابها "ألف ميل فوق النيل"، بأنها أنشودة تسبيح تتغنّى ببراعة رمسيس، وتستحق بجدارة أن تنال مكانة "الإلياذة" في الحضارة المصرية.

وهي ذات النقطة التي أكّد عليها أرتشيبالد سايس Archibald Henry Sayce، أستاذ علم الآشوريات بجامعة أوكسفورد، في كتابه "إمبراطوريات الشرق القديمة"، الذي أكد فيه أن القصيدة المصرية تشبه الملحمة اليونانية بشكل عام، بالرغم من عدم شيوعها عالمياً مثلها، وتدين بحفظها من الضياع لغرور رمسيس الثاني ورغبته العارمة في التباهي بانتصاراته، وأمره بنقشها على جدران المعابد.

ماذا جرى يا آمون؟

بعد عودة الملك رمسيس الثاني إلى طيبة، استدعى كاتب/شاعر في الديوان الملكي يُدعى بنتاور (يقول أرتشيبالد، إنه تحديداً كان يعمل سكرتيراً خاصاً لأمين المكتبة الملكية)، وأمره بتخليد ذكرى هذه الرحلة في قصيدة عملاقة تستعرض مآثره الحربية وانتصاره الهائل فيها!

وبالرغم من أن المعركة انتهت بالتعادل بين الجانبين، وفقاً للحقائق التاريخية ولمتن القصيدة نفسها، إلا أن الشاعر المصري بنتاور بشّرنا طوال القصيدة بنصر عظيم حققته مصر على أعدائها "الخيتا" (لقب الحيثيين)، وهو ما لا يُمكن القطع بسببه، هل هي محاولة لإعادة كتابة التاريخ والمبالغة في تلميع سيرة الفرعون بإخفاء أخبار الهزيمة/عدم الانتصار الذي حققه في قادش؟ أو أن هذه النتيجة كانت بالفعل إنجازاً كبيراً في ذلك الوقت، بعدما تجاسرت قوة مصرية وهاجمت جيوش الحيثيين بعد سنوات طويلة من الهوان؟ لن نعرف الحقيقة أبداً.

على أية حال، وضع الشاعر المصري الموهوب قصيدته، وملأها بأوصاف العظمة والتبجيل في حقِّ حاكم البلاد، وألقاها أمام الملك في احتفال مهيب أقامه احتفاء بنصره العظيم المزعوم على الخيتا في الشام، وفقاً لعالم المصريات الألماني جورج إبريس Georg Ebers.

لم يبدأ الشاعر قصيدته بشكل كلاسيكي، وإنما اختار لحظة درامية شديدة الصعوبة، وهو الوقت التي باغت فيها الحيثيون القوات المصرية، وشتّتوا شملها وانفضَّ جيش الفرعون من حوله، وأصبح وحيداً إلا من صفوة جنوده. ضاقت الأرض بما رحبت على رمسيس، ووصل حنقه وتضرعه للإله آمون ذروتهما، فراح يتوسّل له قائلاً: "ماذا جرى يا والدي آمون؟ هل نسي الأب حق ابنه؟ وهل عملت شيئًا من دونك؟"، ثم استفاضَ في شرح مدى إكثاره من أعمال الخير كبناء المعابد وتقديم القرابين، وهو ما دفع رمسيس للاستغراب من هذا الموقف العصيب، الذي وضعه فيه آمون.

هل قصيدة بنتاور محاولة لتلميع سيرة الفرعون بإخفاء أخبار الهزيمة/عدم الانتصار الذي حققه في قادش؟ أو أن هذه النتيجة كانت بالفعل إنجازاً كبيراً في ذلك الوقت، بعدما تجاسرت قوة مصرية وهاجمت جيوش الحيثيين بعد سنوات طويلة من الهوان؟ لن نعرف الحقيقة أبداً

وقع هذا الاضطراب، بعدما تمكّن فردين من الشاسو (البدو) من خداع رمسيس الثاني، بعدما أقنعاه بأن الملك الحيثي ليس موجوداً في قادش وإنما قرب حلب، وهو ما دفعه للإسراع بفرقتين من قواته إلى منطقة قادش التي حسبها فرغت من أعدائه، غير عالم أنه قاد جنوده لكمين متكامل الأركان، وما إن وصلوا إليها حتى باغتهم الجيش الأناضولي بكامل عدِّه وعديده.

قُتل 40 ألف جندي مصري في دقائق معدودة، ما دفع بقيتهم إلى النجاة بأرواحهم والهرب غرباً، وانفضَّ عن رمسيس الثاني الأمراء والقادة والرماة والمركبات، وأُحيط بـ2500 عربة محملة بخيرة فرسان الخيتا/الحيثيين، والتي كانت تحمل 3 أفراد بدلاً من عجلة المصريين الحربية التي لا تحمل سوى فردين فقط، فيما بلغ المجموع الكلي للجيش الحيثي 37 ألف جندي تقريباً، تعيَّن على رمسيس أن يُواجههم بقوة قليلة العدد، وأصبح أقرب ما يكون إلى الموت. لكن، وفقاً للقصيدة، لم يتأخر آمون عن رمسيس أكثر من ذلك، فتجلّى له وهو يقول: "إلى الأمام! إلى الأمام! أنا والدك، وإني أكثر نفعاً من مائة ألف رجل. أنا رب النصر الذي يحب القوة!".

وبحسب نصِّ بنتاور، فإن تلك الروح الفرعونية التي تملّكت من رمسيس دفعته للتماسك مُجدداً، وقيادة هجوم مضاد على أعدائه، "قتل فيه رمسيس الحيثيين وذبحهم، وكان مثل منتو (إله الحرب)، حتى أن الواحد منهم كان يهرب منه لينجو بنفسه". هذا التقهقر الحيثي، حفظ لملك مصر ماء وجهه، ومكّنه من الخروج من الميدان متعادلاً بأقل الخسائر، دون أن ينسى توبيخ جنوده قبل رحيله، قائلاً لهم: "ما أشد تخاذلكم يا فرساني، وإنه لمن العبث الاعتماد عليكم".

حفل الهجوم، مثل باقي أركان القصيدة، بالعديد من المبالغات الشعرية؛ لإضفاء صفات العظمة والتبجيل بحقِّ رمسيس، وهو ما برّره إبرس بأن بنتاور كان متأثراً بشجاعة رمسيس الثاني في الميدان، وقناعته المطلقة بأن ملكه من نسل الآلهة.

وفي كتابه "إمبراطورية الحيثيين"، لاحظ المستشرق الإنجليزي ويليام رايت William Wright، أن القصيدة تضمنت تطوراً في رؤية المصريين للحيثيين كإحدى نتائج انفضاض الغبار عن ساحة المعارك وبدء مساعي السلام، فبدأ بنتاور معركته بوصفه لـ"موتلي"، قائد الخيتا، بأنه "الملك الحقير للحيثيين" و"الملك البائس"، وفي نهاية المعركة وصفه بأنه "ملك الحيثيين العظيم"، وحينما تعرّض بنتاور لذِكر أنباء معاهدة السلام، ساوَى بين قدر ملكي مصر والحيثيين، وهو تقدير عظيم لشاعر يقتنع أن الدماء التي تسري في عروق ملكه إلهية، كما ذكرنا.

وفى العام الرابع والثلاثين من حكم رمسيس الثـاني، بلغ هذا التساوي مداه بعدما تصاهر المصريون والحيثيون، بعدما زف الملك الخيتى خاتوسـيل ابنتـه إلى الملك رمسيس، وتم تسجيل هذا الحدث العظيم على لوحات كبيـرة وعلـى جدران معابد البلاد الرئيسية فى كبرى العواصـم المـصرية، مثـل أبيـدوس وطيبة، وحتى هذه الزيجة لم تضع حداً للحروب اللانهائية التي جمعت بين البلدين.

ما بعد الإنشاد

في كتابها "مختارات من القصائد المصرية القديمة"، تقول الباحثة إليسا تشارليبي، إن هذه القصيدة البطولية مفعمة بالحيوية، وأنها أغنية مليئة بالنار والغضب، ورغم ذلك فهي تزخر بلمسات روحانية هائلة، جعلتها أفضل قصيدة صادفتها خلال بحثها في الأدب الفرعوني، ما يؤكد أن صاحبها كان شاعراً كبيراً جداً.

"إلى الأمام! إلى الأمام! أنا والدك، وإني أكثر نفعاً من مائة ألف رجل. أنا رب النصر الذي يحب القوة!"

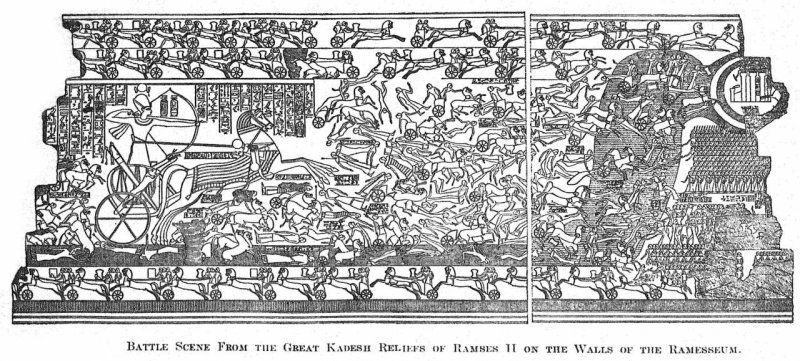

ويضيف سليم حسن في الجزء الـ18 من موسوعته "مصر القديمة"، أن رمسيس الثاني أُعجب بالقصيدة لدرجة أنه نقشها على العديد من جدران المعابد في مدن مصر الرئيسية، ومنها معبد الأقصر الذي نقشها على جدرانه مرتين، وكذلك الجدار الخارجي لمعبد الكرنك، وكذلك معبدي أبو سمبل ورامسيوم (نُقشت القصيدة/الملحمة في 7 أماكن معمارية فرعونية، وفقاً لسليم حسن)، بعدما قرّر إضفاء المزيد من التوضيح على متنها، فزوّدها برسومات دقيقة تشرح المعركة وكيفية حركة الجيوش والتكتيكات العسكرية التي اتّبعها الفريقان المُتحاربان، كما أنها كُتبت على العديد من أوراق البردي، وصلت إلينا بعضها، حُفظت في المتحف البريطاني ومتحف اللوفر.

وفي كتابه "الفراعنة وشعبهم"، استفاض الباحث إيه بيركيلي في شرح عدد من الرسومات التي أوضحت أدق تفاصيل حياة الجيش المصري خلال هذه المعركة، يقول: "رأينا المعسكر المصري على شكل مربع، يحيطه سور مؤقت من السياج، والدروع مكدسة في أحد الأركان، كما طالعنا الوحش/الأسد (سميم خفتو إيف) الذي كان الملك رمسيس يصحبه معه في المعارك ليقاتل معه ويمزق أعداءه، وربما كان هو المخلوق الوحيد الذي صمد معه في لحظات الكرِّ الصعبة التي بدأت بها المعركة".

وهكذا منح رمسيس الثاني، شاعره أرفع جائزة يمكن أن يمنحها له، بعدما خلّد كلماته على الحجر والجدران، فضمن لها أن تُتلى بين الناس للأبد.

ولسنوات طويلة، بقيت أبيات القصيدة مُطلسمة على مرأى ومسمع المصريين، حتى طرأت طفرة على علم المصريات، واستحوذ على اهتمام الكثيرين حتى حُلّت اللغة الهيروغليفية، وبات بالإمكان قراءة نقوش الجدران، والاطلاع على آداب الفراعنة وملاحمهم القتالية.

بنتاور هو اسم كاتب/ناسخ المقالة على البردية، والذي وضع اسمه أسفل النص بعدما فرغ من نسخه من المصدر الأصلي، أما اسم الشاعر مؤلِّف القصيدة الأصلي فمجهول

في الجزء الثامن من موسوعته "مصر القديمة"، يوضح سليم حسين أن اسم بنتاور كان شائعاً في مصر خلال هذا التوقيت، وهو اسم منسوب إلى اسم الإلهة "تاور/تاورت"، والتي انتشرت عبادتها في مصر الوسطى، ومُثِّلت بوجه أنثى فرس النهر ومخالب أسد وذيل تمساح، إلا أنه ينفرد في الجزء السادس من ذات الموسوعة بمعلومة خطيرة، وهي أن قصيدة بنتاور ليست له، وأن المستشرقين وقعوا في الخطأ ذاته عند تحليلهم للمقالة، وأوضح أن بنتاور هو اسم كاتب/ناسخ المقالة على البردية، والذي وضع اسمه أسفل النص بعدما فرغ من نسخه من المصدر الأصلي، أما اسم الشاعر مؤلِّف القصيدة الأصلي فمجهول.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.