لقد وثّق الشّعر العلاقات في العائلة، وبدّل أحياناً مواقع أفرادها؛ كنت أحمل الإبريق البلاستيك، وأسكب الماء على رأس أخي، بينما هو يدلّي رأسه تحت شجرة العنب، ويسن بفلقة الصابونة النابلسية فوق شعره. أصبحتُ فجأة المسؤولة عن ضبط عملية الغسيل فوق رأس من يمتلك سطوة أعلى مني قبل أن يقع تحت يدي: قَدْرٌ محدّد من الماء لا هو بالقليل ولا بالكثير، فلا ينفد قبل أن يزول الصابون الذي "يقطّف" على رأسه، ولا يقلّ فتتعثر الرغوة فوق شعره، ولا يُغرِق هو في استعمال الصابونة التي تتحول من قطعة شهية، بفضل الغسيل المتكرر، إلى "بروة". كان الغسيل عملية متقنة ظلّت تتمّ داخلها حياة الصابون مع الشعر، والجلد، والثياب؛ قطعةٌ مجسّمة كبيرة، تصغر وتصغر حتى تفنى في ذاتها بذاتها.

كان الغسيل الجيد للشَّعر يتراتب وفق إيقاع هو حصيلة تغلغل الأصابع في فروة الرأس، مع سكب الماء، مع دوران الصابونة فوق الشعر، ثم مع طفو البياض الناصع للصابون. كان عملاً موسيقياً مشتركاً يشهده الجميع وهم يدورون في أوبرا البيت، منشغلين بأمور أخرى، غير خالين تماماً من مراقبة ما يحدث ومساءلته، سيما إذا تعثر ذلك الإيقاع فدخلت الصابونةُ في عينيْ أخي فصرخ محتجاً، أو سبكت ماءً أكثر من اللازم فوقعتُ في محظور تبديد الماء الثمين، فرشقت ملابس أخي، فانسحل الماء من ياقة ثوبه إلى داخلها.

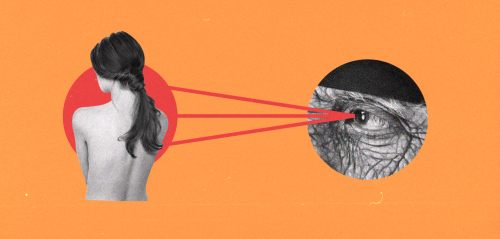

صبّ الماء كان فعلاً خطيراً، وظل رغم تذمري بادئ الأمر يثير في داخلي البهجة والحماسة. إنه عمل غير اعتيادي، ليس قطفاً للثمار، ولا حرثاً للأرض، ولا جلياً للصحون. إنه ليس تراباً ولا غباراً، وليس ذباباً، وليس زوابع؛ إنه انهماك مع عضو صغير في جسم أحدهم، ومراقبته، ثم الإمعان في مراقبته إلى الحدّ الذي تتحول معه الحياة كلها، تحت نقطة الماء، أمام عينيّ المحدقتين، إلى كرة مكسوة بالشَّعر، وكان لذلك صوت، وكانت له رائحة، وكان له دلالة حميمة على النظافة التي لم تكن شعاراً مدرسياً أو دينياً محمولاً على كتف الاجتماعي فقط، بل كان حاجة وفعلاً، ودليلاً على وصول الوقت إلى محطة الراحة، إلى نهاية أسبوع حافل بالعمل في الأرض، وتراكم الأتربة والعرق والأحداث. وكلّ ذلك وهو يتكدّس على أجسامنا، فتحمله، وقد تنوء به فتهبط مثل دابّة، لولا حفلة الاستحمام، في يوم الجمعة، التي ظلت تمنح الفلاحين الفرصة لإنقاذ أجسامهم من الغرق تحت تعب الأوساخ.

لم تكن أمّي رحيمة وهي تفعل الشيء نفسه. كانت، على الدوام، على عجلة من أمرها، وكانت فرصتها من يوم الجمعة غالية. لذلك كانت تقسمها بسكين الذهب إلى أجزاء ثمينة، فيدفع كلّ جزء من الوقت ثمناً من الألم إن لم يخدم الحدثُ فيه بإخلاص. خصصت أمي جزءاً صغيراً من ذلك الوقت لتوافذ الأجسام في طشت الاستحمام، تحت الماء المغلي بالسخان. كان لحاء السخان الخارجي فاحماً بلون الشعر، لكن بينما كان وجهه يزداد إسواداً، إلى الحدّ الذي يصبح فيه اللون قابلاً للنحت والتساقط، كان شعري يتحول تحت أشعة الشّمس القوية من الأسود الفاحم إلى البني، متغيراً في داخل نفسه، مثل الوقت تماماً، ومثلما تحوّل من الساحل إلى الناعم إلى الأجعد.

كانت رؤوسنا تتناقل تحت يدي أمي، بفركٍ سريع، يجعل لعملية الغسيل كلها إيقاعاً مشوشاً، قاسياً، مضطرباً، مخيفاً. كنا نخلي أماكننا لبعض حتى لا نحظى بالدور الأول، لم يكن ما تقوم به أمي هنا لعبة، أو نتيجة القرعة أو الحظّ كما قد يحصل معي حين أسكب الماء على رأس أخي. كان دورها إجبارياً، مضافاً لأدوارها الإجبارية الأخرى، فتتحول رؤوسنا بين يديها إلى رؤوسِ فجل أو قرنبيط أو غنم، ويتحول الشَّعر إلى خيوط أو فقاعات أو صوف. كان عملاً عليها أن تنهيه سريعاً، لتتفرغ لغيره، فتنهك رؤوسنا قدر ما تستطيع، ظناً منها أنها بذلك الحفر تطيل زمن نظافتها من جلد ومسام وشعر ومخ.

كانت رغبتي للاقتراب من شكل الخراف والماعز، وكلّ ما له أذنان، يسلّي قلبي مثلما يسلي قلوب البنات في مثل عمري، ويقشر عن حياتهن وحياتي غلاف الرتابة

تحت يدي أمي القويتين وأصابعها الطويلة تكونت واحدة من أمنياتي: أن أكبر سريعاً لأغسل جسدي وحدي، وهي أمنية لم تحمل في داخلها سوى رغبة صافية لإنقاذ ذلك الجسد من مصير يوم الجمعة. كنت أريد أن أنقذ رأسي، وشعري، وجلدي، من حركة يدي الأم العجولة وهي تفركه، غاصبة، وذهنها شارد بمسؤولياتها الكثيرة، كما تفعل وهي نائمة فتحلم بسقاية الأرض، ولا تفطن أنه من حقّها أن تتمنى بأن تكون في مكان آخر، فتنام براحة، فتنقذ أحلامها.

كان لدى أمي مشط "الكف"، وكان لديها الزائد من المغيّط. تجري مشطها الأبيض في شعري، تحت أشعة الشمس، بعد أن تدهنه بالزيت. ثمّ تشده كأنها توثق رباط بقرة إلى شجرة أو سياج. وتحت مشط أمي "الكف" نمت أمنيتي الثانية: أن يرتفع شعري سنتمترات محددة إلى الأعلى فيصبح في وسط مؤخرة رأسي، فقد حرصت أمي على ربطه في قعر رأسي، تماشياً مع ما تفعله بشعرها: فرقتان مجدولتان خلف أذنيها، سرعان ما تلتقيان لتنضويا في جدلة واحدة، وربما ظناً منها، أنها بهذه الطريقة، تطيل زمن انضباطه، فكانت مرات قليلة تلك التي حظيتُ فيها بقرنين كالماعز، ونتيجة مطالبات ورجاءٍ، كان القرنان، لو تعلمون، منجزاً في مسيرة الشعر. كانت رغبتي للاقتراب من شكل الخراف والماعز، وكلّ ما له أذنان، يسلي قلبي مثلما يسلي قلوب البنات في مثل عمري، ويقشر عن حياتهن وحياتي غلاف الرتابة!

الآن أكتشف، كلما بحثت في علاقتي بجسدي في الطفولة، أن كلّ مطالبة بشأن الجسد نمَت فوق قاعدة طفولية تقول إن ما يحصل بشأن الجسد، منذ بدأ، يوظّف في العمل أو في رعاية نفسه، يبعث عن الملل، ثم وفقاً لهذه القاعدة فإن أي تغيير بشأنه أصبح شكلاً من أشكال اللعب. وليس بدافع التحقق، بناءً على ذلك نشأت صورة من صور اللعب المرتبطة بالشَّعر عندما كانت أمي تدخل خيطاً في مشطها الأبيض، فيبدو وكأنها تغزل الخيط في جسد المشط، ثمّ تتحول تلك المربعات الصغيرة، التي أحدثها التقاء الخيط بعظم المشط، إلى مصائد للقمل.

في لعبة صيد القمل كان يتحوّل رأسي إلى أرض، وشعري لأشجار، والقمل لعصافير. ولم تكن أمي لتدرك كم كان ذلك مسلياً بالنسبة لي، سيما عندما كانت تمنح ذلك الجزء من جسمي هذا الوقت كلّه على غير العادة؛ تفعل ذلك متذمرة وقلقة وباحثة عن العلل، لكنني بمنأى عن ذلك كلّه كنت أبتهج كلما زاد عدد ما يسقط على يانسها الأبيض المفرود، في حجرها، من تلك الكائنات، ثم عندما تمسك بواحدة فتناديني: "شايفة!". ثم تضعها على ظهر المشط وتقصعها.

هل يبدو غريباً لو قلت إن صوت قصع القمل كان من أجمل الأصوات التي سمعتها في طفولتي؟ كان صوتاً غير تقليدي، له رنة خاصة، تصدر ترنيمة مثل: بق. نصف ندهة لضفدع يموت صوته في جوفه. صوت لكائنات لم أكن أظن أنها حية فيؤنبني ضميري بسبب موتها على طرف المشط. كنت أظهنا دخلت هناك لتلعب، وكنت مازلت أظن حتى تلك اللحظة أن الموت الذي يحصل، في تلك البقعة الغائرة من الأرض، هو جزء من عبث الطبيعة ولعبها، يشبه فناء المزروعات التي تجفّ في شهر حزيران، ثم تعود لتنمو في شهر تشرين الأول، وهو مثل أن أتوقف عن الذهاب للمدرسة في شهر انقطاع الطمث عن الأرض، ثم أعود لأذهب في أيلول عندما يعاودها دمها، ثمّ في أحد أيام الصيف، أعود إلى البيت وأنا أحمل في شعري، قملاً، ثم نعيد الكرة، مرة بعد مرة، فيصبح رأسي وسيلة نقل لتلك المخلوقات الصغيرة من بنت أخرى في الصفّ.

هل يبدو غريباً لو قلت إن صوت قصع القمل كان من أجمل الأصوات التي سمعتها في طفولتي؟ كان صوتاً غير تقليدي، له رنة خاصة، تصدر ترنيمة مثل: بق. نصف ندهة لضفدع يموت صوته في جوفه

كانت لعبة القمل لعبة مسلية، تحدث في رأسي إلى جانب الخيالات والحكايات التي كنت أؤلفها كي أسلي بها نفسي الوحيدة، فأخفف عنها ثقل مرور الوقت، ثم يصبح تعبير "قصاصيب الذهب"، الذي أطلقته أمّي على لمعان الزيت، تحت أشعة الشمس، فوق شعري، في أيام الجُمَع تلك، كفيلاً بأن يعطي الوهج كلّه للشَّعر وسيرته، ويحرره من زنخ الموت فوق هذا العضو الصغير، الذي ظلّت تتجمع في نقطة التحامه بعنقي حبوب صغيرة، نتيجة شدّ الشعر بيديْ أمي القويتين. كان الوجع الذي تسببه تلك الحبوب يخفّ بدواء الصورة الشعرية البراقة، ويخفّ كلّما كبرت قليلاً فتحكمتُ برباط المطاط، من حدّة شدِّه، ومكان عقدِه، ورفعه قليلاً قليلاً، حتى أصبح شعري، أخيراً، يتوسط مؤخرة رأسي مرفوعاً، لكن... ما إن أحرزت وصوله إلى وسط التلة، حتى أُسدل عليه الغطاء!

لقد وصلت إلى مرحلة ذيل الفرس لكن بعد ماذا؟ بعد أن ألجمتُ ذيلها، ألجمتُ جماله، ألجمتُ رغبة الشَّعر في التلويح، معبراً عن بهجة صاحبته، أو تجاوباً مع حركتها. لكن عن أي حركة أتحدث؟ في مرحلة لجم ذيل الفرس كنت قد وصلت لمرحلة تقييد الحركة والحدّ من السرعة ووضع إشارات السّير في كلّ مكان!

هنا دخلنا، أنا وبنات جيلي، مرحلةَ كيف تجعل من المفروض خياراً؛ فذهبت مع من ذهبن لتجميل غطاء الرأس بخبرة قليلة، وثقة بالنفس أقلّ. كان لون الغطاء الذي لجم ذيل الفرس أبيضَ، واستمرّ لونه كذلك لسنوات، وأول ما عرفت الـSpray”" كان لرشّه على مقدمة غطاء الشعر فوق الجبهة، ثمّ كويه، حتى يصنع ذلك الغطاء مظلة للوجه.

لقد صادق المجتمع تلقائياً على محاولات تغيير شكل الغطاء. حاربها قليلاً ثمّ ناضلت الفتيات نضالاً سرّياً وحققنها. كان ثمة تواطؤ على الحرب ونتائجها، لصالح دين المجتمع، أصبحت تلك القباب ترفع فوق الجباه مدفوعة بالنشا المخلوط بالماء مرة، وبالفازلين المقصوص على شكل مستطيلات قصيرة محشوة بين طبقتي الغطاء ثمّ كويها. ثم استبدل الفزلين بصور أشعة أعضاء الجسم. كان من المبهج أن تتوفر صور أشعة للظهور والمفاصل والأمعاء والغدد الدرقية في جوارير البيوت! لم يكن لدينا الكثير منها في بيتنا، ولم أكن ماهرة في فعل كل ما ذكرته، وكان الغطاء أبيض ناصعاً، وكان وجهي بيضوياً أسمر، يزيد الغطاء بشكله المخروطي من تفريغه في ذلك الشكل من القطع.

لجمتُ ذيل الفرس، ولم أحمِ وجهي، بل فرغته على شكل حذوة بشعة أو محقان زيت أو بيضة طائر. تفوقتْ عليّ أخواتي، وبنات الجيران، وتلميذاتي، لاحقاً، عندما أصبحتُ معلمة؛ كن يقفن مقابل زجاج النوافذ، في نهاية الدوام المدرسي، ويشبكن الأغطية فوق رؤوسهن، ثم يثبتنها بالدبابيس التي يلتقطنها من بين شفاههن، وينقلنها بخفّة إلى أطراف وجوههن، كأنهن يربطن وجوههن بالدبابيس. يفعلن ذلك بحركات سحرية كنت أستغرب كيف ومتى ولماذا تعلمنها بتلك المهارة الآسرة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.