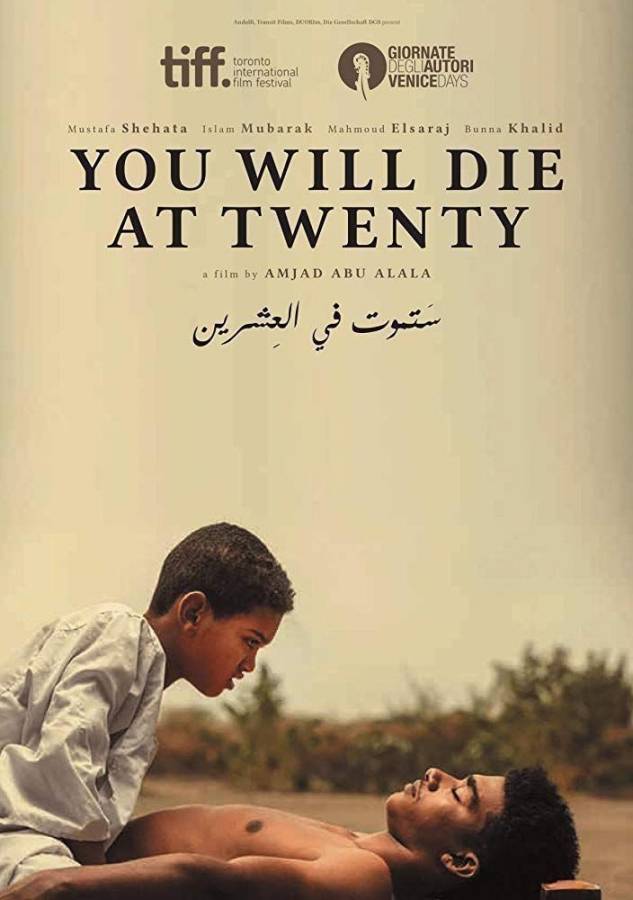

بحلول منتصف ديسمبر يكون قد مرّ عام على الموعد الذي كان مقرراً لعرض الفيلم السينمائي السوداني "ستموت في العشرين" في الخرطوم، بعد أشهر من عرضه بعدة دول عربية وأجنبية، ضمن مهرجانات سينمائية كبرى، حاز خلالها ما يقرب من سبع عشرة جائزة، أهمها جوائز: "أسد المستقبل" لأفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا، نجمة الجونة الذهبية لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة بالقاهرة، والتانيت الذهبي ضمن مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس.

You Will Die at Twenty (2019) by Amjad Abu Alala pic.twitter.com/SYRvDaKmLc

— Safia Elhillo (@mafiasafia) May 11, 2020

ويبدو أن النجاح الاستثنائي الذي حققه الفيلم، الذي يعدّ الأول لمخرجه أمجد أبو العلاء، في مجال السينما الروائية الطويلة، بعد سلسلة من الأفلام التسجيلية، والأول في المجال نفسه بالنسبة للسينما السودانية منذ 20 عاماً، كان شفيعاً له لدى الحكومة السودانية لتقوم بترشيحه منفرداً لتمثيل السودان رسمياً، في مسابقة الأوسكار بفئة أفضل فيلم روائي دولي، لكنه لم يكن كافياً لإقناعها بعرض الفيلم داخل بلاده، إذ لا يزال ممنوعاً ضمنياً حتى الآن.

ويبدو أن النجاح الاستثنائيّ الذي حقّقه فيلم "ستموت في العشرين" كان شفيعاً له لدى الحكومة السودانية لتقوم بترشيحه منفرداً لتمثيل السودان رسمياً في مسابقة الأوسكار لكنه لم يكن كافياً لإقناعها بعرض الفيلم داخل بلاده

الفيلم لم يُعرض في السودان

قبل أيام وباقتضاب شديد، قال أمجد أبو العلاء إن فيلمه لم يعرض في السودان "للأسف" لأسباب كثيرة، اكتفى من بينها بذكر عدم وجود صالات عرض كافية وصعوبة "الاتفاقات"، لكن يعرف المهتمون بالسينما السودانية، التي دأب على عرقلتها الحكم الديني بالخرطوم طول العقود الأربعة الأخيرة، أن الأمر أعقد من ذلك.

My brother is really out there making me proud af ❤❤

— Mahmoud Abualela (@itsyoboidoody) September 7, 2019

جائزة أحسن عمل أول لأمجد أبو العلاء في ختام الدورة الـ 76 لمهرجان فينيسيا السينمائي عن فلم "ستموت في العشرين"

LION OF THE FUTURE– Award for a Debut Film goes to “You Will Die At Twenty” by Amjad Abu Alala pic.twitter.com/YQpWcxgBfO

ربما لم يرد أبو العلاء الذي يناضل منذ أكثر من عام لعرض فيلمه داخل موطنه، إفساد فرحته باتخاذ الحكومة الجديدة خطوة باتجاه دعم السينما، إذ ذكر خلال حديثه لبرنامج "صباح الخير يا عرب" المذاع على فضائية MBC، أن ترشيح أية دولة لفيلم ما كي يمثلها بالأوسكار، وإن كان عادياً في دول أخرى، إلا أنه بالنسبة للسودان يعد رد اعتبار للسينما السودانية، لأنها المرة الأولى في تاريخها التي يحدث ذلك، مشيداً بهذه الخطوة التي ما كان لها أن تحدث قبل قيام الثورة السودانية، ووجود ما وصفه بـ" نظام جديد ودولة جديدة منفتحة، تهتم بالفنون والسينما".

الفيلم والثورة السودانيّة

الثورة السودانية كانت في قلب "فيلم ستموت في العشرين"، الذي يعد الفيلم الروائي السابع في تاريخ السودان، إذ تقاطع اندلاعها مع تصوير هذا الفيلم بمنطقة الجزيرة شمال الخرطوم، ليتوقف فريقه عن العمل ويشارك في أحداثها التي لا نعلم إلى أي مدى ألقت بظلالها على أحداث الفيلم، وهل كان للأمل الذي انتزعته دماء الشهداء علاقة ببعث الحياة في بطل الفيلم مُزَّمل "ود الموت"، في مفارقة للنهاية المكتوبة من قبل كاتب القصة، الأديب السوداني حمور زيادة، بمجموعته القصصية "النوم عند قدمي الجبل".

والفيلم أهداه صنّاعه إلى الثورة السودانية وشهدائها، كما تخللته أغنية محمد وردي الشهيرة "يا شعباً لهبك ثورتك"، كلمات شاعر الشعب، الراحل محجوب شريف، وحمل مضمونه ثورة ضمنية على بيئة وأفكار سودان ما قبل الثورة، التي لم يدع فيها الحكم الديكتاتوري الأصولي شيئاً لم يقم بتجريفه، وفي القلب من ذلك، الفنون.

صحوة سينمائية

يمكن اعتبار فيلم "ستموت في العشرين" تمهيداً وخطوة في اتجاه صحوة سينمائية حقيقية، لكن في بيئة وظروف غير ممهدة، إذ لم يكد الفيلم يعرض وتتسرب بعض مشاهد منه للجمهور السوداني عبر بعض المنصات، حتى حاصرته الاتهامات والهجوم لدرجة توعّد المشاركين به من قبل تنظيم داعش، وإن كان قد تم التشكيك في هذا الأمر فيما بعد، لكن بقيت حملات الرفض عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتعكس مأزق الفنون في إحدى أكثر الدول استعداداً وقدرة على إنتاج الجمال والإبداع.

بالطبع كان هناك احتفاء كبير من قبل آلاف السودانيين بالفيلم، وما حققه من نجاح هائل يحمل في النهاية اسم السودان، لكن يبدو أن هؤلاء لم تكن لهم الغلبة، إذ لم تغير آراؤهم شيئاً في موقف الحكومة الحالية من عرض الفيلم، الذي يأخذ سمت التجميد، فلا قبول ولا رفض، وربما الإيجابي في الأمر حتى الآن هو عدم ملاحقة صنّاعه، ولكن السؤال الآن لما كل هذه الثورة؟

أهدى صنّاع فيلم "ستموت في العشرين" نجاحهم إلى الثورة السودانية وشهدائها، وأكّدوا أنّ هذا الفيلم ثورة ضمنية على بيئة وأفكار سودان ما قبل الثورة

من ضمن أسئلة قليلة جداً طرحها مُزَّمل بطل فيلم "ستموت في العشرين"، الذي يقوم بدوره الممثل الصاعد مصطفى شحاتة، السؤال الاستنكاري "خمر؟!" مردفاً: "حرام نبيع الخمر". مُزَّمل الذي لم يستنكر أو يعترض على استلاب حياته كاملة بسبب نبوءة درويش شارد، أو على تنمّر أطفال قريته الذين كانت لعبتهم المفضلة دفنه حياً، أو على حداد والديه الاستباقي عليه طوال عشرين عاماً بدلاً من محاولة إنقاذه، لم يلفته سوى أن كهلاً وحيداً على أطراف القرية يشرب الخمر، فيما بلدة كاملة مخمورة بأفكار ونبوءات تمنحها تعاسة خالدة، وتلك هي المفارقة الرئيسية التي بنى عليها المخرج والسيناريست السوداني أمجد أبو العلاء فكرته عن الحياة في مقابل الموت، وكيف تسلب السلطة الدينية والرمزية حيوات الناس مقابل مفهوم سائل اسمه "البرَكة".

في هذا الفيلم يذكرنا مُزَّمل ببطل رواية ماركيز، التي حُولت إلى فيلم أيضاً، "وقائع موت معلن"، سانتياجو نصار، الذي يروح ضحية لزعم فتاة أنه أفقدها عذريتها، فيقرر أخواها الانتقام لشرفهما بقتله، ويعلنان ذلك للحي كله عسى أن يمنعهما أحد، ولكن الجميع يتواطأ بالصمت، بما في ذلك رجال الدين ورجال العدالة، وكأن هناك رغبة ضمنية بالتخلص من هذا الأرستقراطي ذي الجذور العربية.

في قرية مُزَّمل "ود الموت" لا يختلف الأمر كثيراً، فلا يحاول أي من سكانها التشكيك ولو لمرة في نبوءة موت الولد، والوحيد الذي حاول المساعدة هو شيخ المسجد الذي لم ينكر النبوءة، بل طالب الولد بالتهيؤ لموته، بحفظ القرآن وخدمة المصلين وبر والديه ما استطاع.

يذكرنا مُزَّمل بسانتياجو لكنه لا يشبهه، فالأخير كان أكثر إيجابية، فحاول الهرب من مصيره والركض أمام قاتليه وهو يحمل أحشاءه النازفة، بينما كان مزَّمل يركض باتجاه الموت، لولا أن وجد مُخلِّصه في المصور السينمائي سليمان "محمود السراج" الذي يسكن أطراف المدينة.

ما في الحياة من متع حسية وروحية

الأزمة هنا كانت في شخص المخلّص الذي كان في نظر أهل قرية مُزَّمل، والذين كانوا ينوبون في الفيلم عن قطاع كبير من الشعب السوداني، بطلاً ضداً. كان سليمان الوحيد الذي يحرض مُزَّمل على الحياة، على الخطيئة باعتبارها طريقة للتعرف على الرب، مانحاً إياه عبر شاشة السينما الصغيرة ببيته، عينين غير اللتين تماهتا مع عمى سكان القرية. لقد كان سليمان أشبه بألفريدو بطل الفيلم الإيطالي "سينما براديزو" الذي أنقذ حياته الطفل سالفاتور، فمنحه ألفريدو كل خبرته صغيراً، ورسم له طريقه كمخرج سينمائيٍ رائع، وهو الطريق الذي كان لابد أن يبدأ بالرحيل عن البلدة، لكن سليمان هنا هو من ينقذ حياة الطفل، بحثِّه أولاً على التشكيك في نبوءة موته، وتحويل ناظريه إلى ما في الحياة من متع حسية وروحية، وكأن سليمان قد أخذه من يديه ليطلعه ببساطة على الفيلم الذي تركه ألفريدو لسلفاتور، والذي كان يضم كافة المشاهد الجميلة التي كانت تقتطع من الأفلام بأمر من الكاهن.

التعويل اليوم على الطاقات السينمائية والإبداعية الشابة التي بدأت ما يشبه الهجرة العكسية إلى سودان ما بعد الثورة

في نهاية الفيلم يرحل سليمان كما رحل ألفريدو، بعدما يمنح مُزّمل حياة اكتشف أنها تمتد لما بعد العشرين، لكنها تبدأ أيضاً بالرحيل عن البلدة، فيركض تاركاً وراءه جنازته التي أصرت القرية على إقامتها ولو لنعش فارغ!

ويبقى التعويل على الطاقات السينمائية والإبداعية الشابة التي بدأت ما يشبه الهجرة العكسية إلى سودان ما بعد الثورة، لبث الحياة في هذا الفن الذي بدأ هناك قبل أكثر من قرن كامل، لكن أحدهم وضع ستارة سوداء على الكاميرا.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.