أحب السينما جداً، لكني مهووس بسينما الرعب.

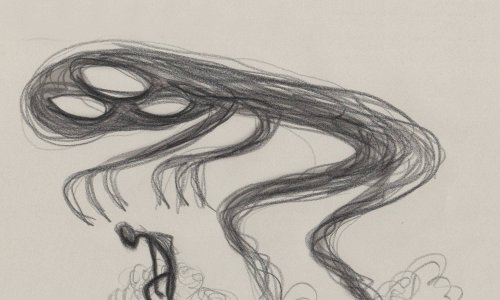

هكذا يمكن أن اختصر شغفي بأحد جوانب الفن في هذه الحياة، لكن بالمقابل لم أفهم خلال ربع قرن، الأسباب التي دفعتني لعشق هذا النمط السينمائي دون سواه؟ لقد استغرقت ربع قرن كامل لأعي لاحقاً، وفي جلسة اعتراف ومحاولة للفهم، السبب الذي خلق مني مهووساً بسينما الرعب، والموضوع يمكن إيجازه بدعابة طفولية سخيفة من قريب بالغ، كان يجلس معي في المنزل ريثما تعود والدتي من التسوق لجلب بعض الأشياء، لكن فجأة اختفى القريب حيث كنا نجلس، وبدأت بمناداة اسمه لكن لا جواب، وفجأة ظهر من خلف زجاج الباب المغلق ملامح رجل مشوّه، يرتدي جورباً نسائياً في رأسه.

كطفل بعمر الخمس سنوات، ارتعدت، تراجعت خلفاً إلى زاوية الجدار وعيني مثبتتين على تلك الملامح المشوّهة وهي تظهر وتختفي، غير قادرٍ على الحراك، ومازلت أذكر أول فكرة خطرت لي، بأنّ صاحب الملامح المشوّهة قد أخفى قريبي، وها هو آتٍ من أجلي، فتبولت في مكاني حيث أقف، إلى أن عادت والدتي للمنزل. في النهاية كان تبرير القريب لوالدتي التي أخذت تمطره بوابل من المحاضرات عن إخافتي وتأمينها به عليّ، أنه كان يحاول ممازحتي.

هذه ليست قصة خيالية من سينما الرعب، إنما "ترو ستوري" قد جرت بشكل شخصي معي. بعد ذلك بسنوات، شاهدت أول فيلم رعب وأنا ابن عشر سنين، وكان دمية تشاكي، وحتى اليوم مازلت شغوفاً بذلك النمط.

الآن عندما أتذكّر التحدي الذي دفعني لمشاهدة الفيلم، كانت محاولة إثبات لنفسي بأني قادر على أن أشاهد أي فعل دموي أو قتل لا يناسب مخيلة طفل، دون أن أتبوّل. كنت أريد إثباتاً بأني قادر على الحياة في هذا العالم القاسي والمرعب.

لربع قرن كامل لم أفهم فعلياً السبب الذي جعلني أنغمس في أفلام مخرجي الرعب ومدارسهم، حتى أصبحت خبيراً في أساليبهم وطرق إخراجهم وأفكارهم. ربع قرن لتدرك جانباً واحداً من ذاتك، إنها والله لمأساة حقيقية. لكن عندما كبرت بما فيه الكفاية، وأدركت أن الأمور يجب أن تكون واضحة بالنسبة لي على الأقل، حاولت استذكار ما تمّ إخفاؤه في عقلي الباطن طوال تلك الحياة، وعرفت في النهاية، كيف أنّ موقفاً طفولياً واحداً يخلق منا أشخاصاً مشوّهين بطريقة سيئة.

اليوم فهمت الكثير من الأمور وتطورت ذائقتي وآلية تفكيري، بحيث جعلتني شخصاً غير عنيف، لكن ليس بالمعنى الشامل، فمازلت أمارس العنف اللفظي عندما أفقد أعصابي. صحيح أنه ليس عنفاً مادياً مباشراً، لكن لا يمكن تبرئة الذات من عدم السيطرة على النفس: بطريقة نقدية، أمتلك جزءاً من التشوّه. موقف واحد في حياتي كان كفيلاً لتغيير شخصيتي للأبد، ورغم إدراكي لمعضلتي الطفولية اليوم، لكن هناك شيء أكبر من قدرتي على السيطرة عليه عند شعوري بالغضب.

ما هو هذا المجتمع الذي يحمل في كل تفصيل من أفكاره وسلوكياته تلك البذرة المخيفة والمرعبة، لتنشأ أجيال متتالية من الموت الروحي تحت اسم "الرجّال ما بخاف"؟

بالتأكيد ما جرى معي لا يهم أحداً، فما شأن القارئ بحادثة طفولية لشخص يدرك مساوئها، لكن حديثي عن تلك اللحظة ومشاركتها معكم تعود لرغبة تأمّل في ذواتنا: كم هي الأشياء التي عايشناها ومدفونة في وعينا الباطن دون رغبة في إخراجها، وهو ما يجعلها تتجسد سلوكاً غير واعٍ في ممارساتنا الاجتماعية، مع الآخرين ومع أبنائنا، وحتى مع آليات فهمنا السياسي والاقتصادي وما نتربى عليه، كأيديولوجيات تطرح في نصوصها ثقافة الكراهية والعنف.

ما هو هذا المجتمع الذي يحمل في كل تفصيل من أفكاره وسلوكياته تلك البذرة المخيفة والمرعبة، لتنشأ أجيال متتالية من الموت الروحي تحت اسم "الرجّال ما بخاف"؟

اليوم لا أشعر بالخوف، لم يعد هناك ما يثير في داخلي أي شعور بغريزة يُفترض أن تكون طبيعية وحاضرة في الإنسان. أفلام الرعب أشاهدها كنوع من التسلية فقط. وبالنسبة للقارئ الذي لا أعرفه، لكني شبه موقن أنه أيضاً يمتلك تاريخاً في مجال معين لعدم شعوره بالخوف. لكن الأكثر إثارة للجهل والقرف هو اعتبار الإنسان، لعدم إحساسه الطبيعي بالخوف، أو اعتباره أنّ العنف هو سلوك تربوي جيد، بأنه ينظر للأمر من منحى رجولي، شعور بأنه الجبار الذي يحمي الجميع ويقاوم حتى آخر رمق، ويحمل مسؤولية القوّام على المجتمع.

إننا هنا لا نتحدث عن تجيير الأطفال في ساحات المعارك، أو عن عمالتهم في أماكن تستنزف حقوقهم الطبيعية في التعلّم والمرح واللعب، بل نتحدث عن ذلك السلوك في الأُسر التي تعتبر نفسها بأنها تقوم بواجبها اتجاه أطفالها. هم يحققون لأطفالهم حياة مرحة وشعوراً بالطمأنينة والرخاء، لكن وعي البالغين المؤدلج هو المصيبة الكبرى. يكفي أن تقول لطفلك، وهو يعيش حياة رخاء معك، بأنك إذا لم تطع والديك أو لم تفعل خيراً فإن الله سيحرقك بالنار، لتكون تلك العملية واحدة من أهم بذور الرعب والعنف التي تنشأ مع الأجيال.

إننا ببساطة نمتلك ثقافة نصيّة مخيفة، ثقافة نراها تربوية وأخلاقية لكنها لا تؤسس إلا على منطق خوف يتطور معاكساً، لتصبح الشجاعة هي ما يخضع تماماً لمنظور ذلك الخوف. العنف جزء من ثقافتنا الأسيرة، ومن لا يريد رؤية الأمور بهذه الطريقة فهذا شأنه المؤدلج، لكن يمكن لكل شخص أن يطرح سؤالاً على نفسه، ما معنى أن تقول لطفل إن عدم الطاعة أو فعل الخير تعني شيّاً أبدياً؟

هناك ملايين من المقولات والسلوكيات التي تزرع الرعب والخوف، لكن بداية أي مقولة في مجتمعاتنا تبدأ من نظرية تقول: "من السهل جداً أن نجعل أي طفل أخلاقي بحسب منظورنا الأيديولوجي، بأن نقول له فقط: الله يراقب، لكنها لا تخلق إنساناً مدركاً وحراً"، الأمر بهذه البساطة حقاً

مئات من النماذج التي تنشأ بوعي مخيف في مجتمعاتنا: طفل يحاول أن يثبت لنفسه قدرته على عدم التبول وهو يشاهد فيلم رعب، وآخر لا يأكل اللحوم لأنه محطّم نفسياً من مشهد ذبح حيوان يستغيث، وآخر لا يلعب مع أقرانه ومنطو على نفسه، لأنّ أحد أفراد أسرته كان يريد أن يقول المجتمع عن طفله بأنه "ما شالله مربى ومهذب وعاقل"، وآخر ينقل جيناته التوعدية بالحرق الغيبي لأطفاله إذا لم يخضعوا لشروط العائلة، وملايين من النماذج التي تنشأ بهذا المعنى وعيداً وخوفاً ورعباً.

وفي النتيجة، يخرج نقّاد الثقافة والفكر والدين ليبحثوا عن أسباب العنف الممنهج في تراثنا ومجتمعاتنا وتجمعاتنا السياسية الدينية. يحللون، يفنّدون، يبحثون، والمعضلة هي نصوصهم الراسخة في وعي وثقافة متوارثة، ولا يريدون رؤية حقيقتها.

بالنسبة لي، تأقلمت مع تاريخي وفهمته، ومازلت أحاول أن أسيطر على العنف اللفظي الذي يظهر في لحظات الغضب العارم، وأحاول قدر المستطاع أن أكون حذراً في نقل أي جملة لجيل ينشأ اليوم. لا أريد للآخرين أن يصيبهم ما أصابنا، ليس فقط لأنهم يعنون لي شيئاً خاصاً، بل لأنّ عالمنا المشرقي على وجه الخصوص، يجب أن يكون أكثر فهماً لمعنى الحياة والحرية.

هناك ملايين من المقولات والسلوكيات التي تزرع الرعب والخوف، لكن بداية أي مقولة في مجتمعاتنا تبدأ من نظرية تقول: "من السهل جداً أن نجعل أي طفل أخلاقي بحسب منظورنا الأيديولوجي، بأن نقول له فقط: الله يراقب، لكنها لا تخلق إنساناً مدركاً وحراً"، الأمر بهذه البساطة حقاً.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.