*نُشر هذا المقال للمرة الأولى عبر النسخة المطبوعة من مجلّة discontent.me باللغة الإنكليزية، وهو متاح أيضاً عبر إنستغرام المجلّة.

قُطِع ما لا يقلّ عن 2000 عام من الوجود اليمنيّ اليهوديّ في جيل واحد فقط. محاولة فهم هذا الانقطاع الثقافي ظلّت تطاردني منذ أن أصبحت قادرةً على إدراكه، وقد أثار في داخلي مشاعر تتراوح بين آبار من الحزن وغضب هائج. تسلسلت الأسئلة وتفرّعت، لكن الشرارة الأولى كانت واضحةً لا لبس فيها. للانفصال بين الناس والمكان، نقطة بداية. الصهيونيّة، ومن دعمها، هم من كسروا وفكّكوا روابط مجتمعنا -نزعوا المفصل- واقتلعوا ثقافتنا من تربتها الخصبة. وفي السنوات التي سبقت هذا الانفصال، ارتُكبت مجازر تطهير عرقي عنيفة بحق الفلسطينيين، جرى فيها تجريدهم من إنسانيتهم وتهجير الغالبية ممن عاشوا على هذه الأرض لقرون. تمزيق شعبَينا -أي اليهود اليمنيّين والفلسطينيين- كان حجراً في البناء الذي شيّده الصهاينة.

لطالما استخدمت إسرائيل الوجود التاريخي المستمرّ لليهود في البلدان العربية والإسلامية كواحد من أسباب رفضها حق العودة الفلسطيني، كما استخدمت واستغلّت حصرنا ضمن حدود مصطنعة كوسيلة للضغط، وكدليل وسلاح تبرير لادّعائها الحق الحصريّ في الأرض. ثمّة سُبل كثيرة لمقاومة هذا التلاعب والاستغلال الرمزي. على سبيل المثال، أنا تخلّيت عن جنسيتي الإسرائيليّة، التي مُنحت لي تلقائياً عن طريق والدتي، على الرغم من أنني وُلدت في الولايات المتحدة الأمريكية. لفهم مغادرة أجدادي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، عام 1948، لا بدّ من التعامل مع السردية الزائفة التي عزّزتها إسرائيل عبر الأجيال، والتي تدّعي أنّ المجتمع اليهودي اليمني طُرد من أرضه، بينما في الحقيقة، تم التلاعب بمجتمعاتنا وشراؤها لتلبية الاحتياجات الديموغرافية والعماليّة، كما وثّق توم سيغيف، في كتابه "الإسرائيليّون الأوائل". هذه ليست حكاية تسعى إلى استدرار التعاطف، خصوصاً في وقت يُهدَّد فيه الشعب الفلسطيني بالإبادة. بل هي قصّة تهجير جماعيّ آخر لمجتمع من مجتمعات العالم العربيّ والإسلاميّ، وكيف أنّ انفصالاتنا متشابكة في صميمها.

الصهيونيّة، ومن دعمها، هم من كسروا وفكّكوا روابط مجتمعنا اليهوديّ في اليمن -نزعوا المفصل- واقتلعوا ثقافتنا من تربتها الخصبة.

أنا أفهم لماذا يرى بعض أصدقائي في المنطقة أنّ تعريف هويتهم كـ"عرب"، بدلاً من الإشارة إلى ثقافة محليّة محدّدة، هو تبسيط مفرط أو حتى غير دقيق؛ فأنا أُعرّف بنفسي كيمنيّة. ومع ذلك، فقد تمسّكت أيضاً بمصطلح "عربيّة" -برغم ضبابيته- كوسيلة لاستعادته من تجربة الطفولة وسنوات المراهقة، حينما صوِّر كل ما هو "عربيّ" على أنه غريب، ومختلف، ومستهجن. كانت عملية الاندماج الإسرائيليّة -بجانب الصهيونيّة المروّجة في الخارج- فعّالةً للغاية في خلق هويّة وطنيّة جديدة، صُمّمت لتتجاوز وتشوّه هويّات المهاجرين القادمين من بلدانهم الأصلية لتحلّ محلّها، خاصةً إن كانت تلك الهويّات تشكّل بأي شكل من الأشكال "العدوّ". أما بالنسبة لليهود القادمين من أراضٍ عربيّة وإسلاميّة، فقد كانت هذه العملية واضحةً وصريحةً في محاولاتها الإستراتيجية لمحو الذاكرة الجماعيّة للعروبة، ذلك الشيء الذي لطالما تاق إليه قلبي.

التلاعب

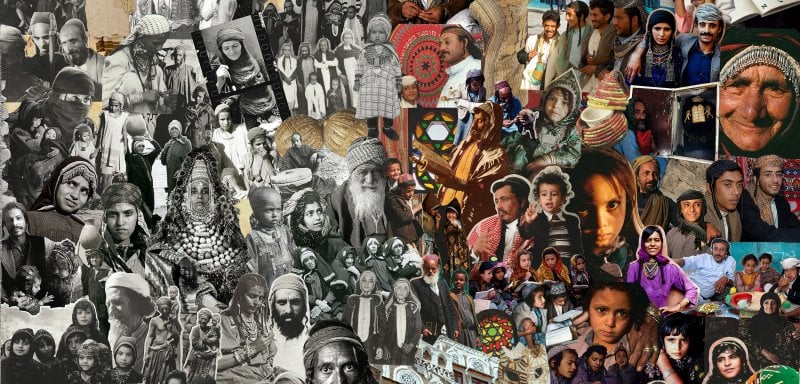

لم تكن حياة اليهود في اليمن مثاليّةً، لكنها كانت تتّسم بالتعايش والاحتفاء والاجتماع مع شركائهم في الوطن. كان اليهود اليمنيّون جزءاً لا يتجزّأ من النسيج الثقافي للبلاد، وكانوا معروفين بمهارتهم العالية في صياغة الفضّة. انتشر اليهود في جميع أنحاء اليمن، ومن أبرز مناطق تواجدهم: صنعاء، وريدة، والبيضاء، وحبان، ومناخة وعدن. وقد تعرّضت هذه العلاقة للتهديد، وتفككت في نهاية المطاف بفعل الحركة الصهيونية -التي كانت آنذاك تتألّف إلى حدّ كبير من يهود أوروبا الشرقية والوسطى- وسعيها الحثيث إلى تهجير أكبر عدد ممكن من اليهود.

قبل ثلاثة أشهر فقط من إعلان قيام "دولة إسرائيل"، والذي أدّى إلى اندلاع حرب عام 1948 العربيّة الإسرائيليّة، اغتيل ملك اليمن، الإمام يحيى محمد حميد الدين. وفي العام التالي، بدأت أولى عمليات النقل الجوي الجماعيّة لليهود اليمنيين. قيل لهم -كما قيل لجميع يهود البلدان العربيّة والإسلاميّة- إنّ أوطانهم لم تعد آمنةً لهم. لكن ما جرى تجاهله في هذا السرد هي التوتّرات الإقليميّة المتصاعدة بفعل العدوان الاستعماري الصهيوني.

لعب الصهاينة على وتر الجرح الذي عدّه اليهود اليمنيون صدمةً حديثةً: "منفى موزع" الذي جرى بين عامي 1679 و1680، وفق ما يرد في "تاريخ العلاقات بين اليهود والمسلمين من البدايات إلى اليوم"، لعبد الوهاب المؤدب وبنيامين ستورا. إلا أنني أُجادل بأنّ الاضطرابات التي شهدتها الجالية اليهوديّة اليمنيّة في القرن العشرين، تسبّبت في أضرار أكبر بكثير من حيث محو الهويّة الثقافية. ونادراً ما تُذكر -حتّى وإن كانت أقرب عهداً في الذاكرة التاريخيّة لليهود اليمنيين- الفترة الممتدة من منتصف القرن الثامن عشر إلى أواخره وبدايات القرن التاسع عشر، حيث "ازدهرت الجالية اقتصاديّاً وفي مجالات أخرى، جزئيّاً، بسبب دورها في التجارة الدوليّة مع الهند"، عبر ميناء المخاء. كان بعض اليهود اليمنيين، الذين لا تزال ذاكرتهم مثقلةً بذكرى النفي، ويخشون إمكانية أن تتركهم مملكة في حالة اضطراب أو صعود إمام غير متعاطف، عرضةً إلى أن يكونوا مكشوفين ككبش فداء سهل. وفي حين تأثّر البعض بتلك المخاوف، كانت لدى آخرين دوافع اقتصاديّة واجتماعيّة للهجرة. بينما بقي آخرون، كانوا يعيشون حياةً مستقرّةً ومريحةً، أقلّ استعداداً للاستجابة لدعوات الرحيل. وظلّت مجموعة صغيرة من اليهود اليمنيين متمسّكةً بأرضها. وبحلول كانون الأول/ ديسمبر 2024، لم يتبقَّ في اليمن سوى عدد قليل جداً من اليهود.

تبع العديد من اليهود اليمنيين -وهم مجتمع متديّن، وروحي، ومتفانٍ ومنعزل جغرافيّاً- الدعوة بحماسة، وإن بسذاجة. فقد اعتقدوا -أو تمّ التلاعب بهم ليعتقدوا- أنهم يلبّون نداءً إلهياً موعوداً بالخلاص، لطالما ردّده دعاؤهم اليومي: العودة إلى القدس، وفق ما يرد في كتاب "ليسوا العدوّ… يهود إسرائيل من الأراضي العربية"، لراشيل شابي. وهذا لا ينفي عنهم إرادتهم الحرّة أو ينكر مسؤولية المجتمع في اتخاذ القرار، لكنه يسلّط الضوء على المنطق الذي بُرّرت من خلاله مغادرتهم أرضهم. قبل عمليات النقل الجوي بسنوات، سافر مبعوث صهيونيّ يُدعى صموئيل وارشافسكي، إلى اليمن لتشجيع الهجرة والترويج لها. ارتدى زيّ حاخام، وغيّر اسم عائلته مؤقّتاً إلى يافنيلي، ليبدو "أكثر شرقيّةً". أما المبعوث التابع للوكالة اليهوديّة في عدن، شلومو شميدت، فقد طلب الإذن باقتراح إصدار أمر رسميّ من الحكومة اليمنيّة يقضي بطرد اليهود من اليمن.

لقد استُهدِف مجتمعنا -بجانب يهود البلدان العربيّة والإسلاميّة الأخرى- بشكلٍ استباقيّ من قِبل مهندسي المشروع الصهيوني. وبصفتهم مهندسين اجتماعيين، عدّ المستوطنون هذه المجتمعات مثاليةً لتلبية الحاجة الملحّة إلى الأيدي العاملة في الدولة الناشئة، وفق ما يوضح سامي شالوم شطريت، في كتابه "الصراع اليهودي الداخلي في إسرائيل… اليهود البيض واليهود السود"، الصادر عام 2009. وقد دعا دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إلى هجرتهم لهذا الغرض صراحةً وعلناً. لكن القادمين الجدد لم يكونوا على علم بأنه سيتوجّب عليهم للاندماج، والتخلّي عن تراثهم، والخضوع لـ"الأسرلة"، والأسوأ من ذلك، المشاركة في أعمال عنف لإزالة السكان الأصليين بالقوّة وسلب أراضيهم والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. هذا لا يُبرّر الأمر، ولا يعفيهم من المسؤولية، لكنه يُسلِّط الضوء على حجم الخديعة التي تعرّضوا لها.

بالإضافة إلى العنف، انخرطت الحكومة الصهيونيّة في محو ممنهج للتاريخ الفلسطيني من الأرشيفات. وفي الوقت ذاته، قدّمت نسخةً مصقولةً ومزيّفةً عن تأسيس الدولة "البطولي"، غنيّة بالسرديّات الزائفة عن يهود "الشرق" المظلومين الذين أنقذتهم إسرائيل من الاضطهاد… شهادة يهوديّة يمنيّة

بالإضافة إلى العنف، انخرطت الحكومة الصهيونية في محو ممنهج للتاريخ الفلسطيني من الأرشيفات. وفي الوقت ذاته، قدّمت نسخةً مصقولةً ومزيّفةً عن تأسيس الدولة "البطولي"، غنيّة بالسرديّات الزائفة عن يهود "الشرق" المظلومين الذين أنقذتهم إسرائيل من الاضطهاد. في مقابلة أُجريت عام 2011، مع أحد اليهود القلائل الباقين في اليمن، الحاخام يحيى يوسف موسى، وُجهت إليه أسئلة متعالية تتّسم بالديماغوجية. فقد شكّك المُحاوِر في "نوع" اليهودية التي ينتمي إليها الحاخام موسى، وفي مستواه التعليمي، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل تُنفِق ملايين الدولارات لجلب اليهود من جميع أنحاء العالم". فردّ الحاخام موسى، الذي كان قد أعلن سابقاً رغبته في البقاء في اليمن، بوضوح: "بالطبع، إنهم يتاجرون بالبشر كما يتاجر الناس بالمواشي".

الاندماج القسري

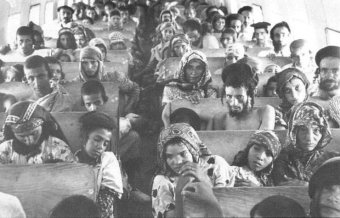

عملية "على جناح النسر" -التي سُمّيت أيضاً "عملية بساط الريح" من قِبل منظمة يهودية أمريكية، وهو اسم مشبع بالنظرة الاستشراقية- كانت الطريقة التي نُقل عبرها غالبية يهود اليمن إلى إسرائيل، خلال عامَي 1949 و1950.

أُرسِل القادمون الجدد إلى مراكز الهجرة، ثم إلى معسكرات ومخيّمات مؤقّتة (عُرفت بـ"المعاباروت")، والتي رفضت الحكومة تسميتها "مخيّمات اللاجئين"، على الرغم من أن هذا هو بالضبط ما كانت عليه. وبينما تروي الأسطورة الإسرائيلية الزائفة قصة دولة فتحت ذراعيها للجميع، أُنشئت لتكون ملاذاً آمناً لكل اليهود، فإنّ الواقع كان مختلفاً؛ إذ كان هناك شعور واسع بكراهية المهاجرين والأجانب -حتى ضد الناجين من الهولوكوست النازي- من قِبل اليهود الذين استقرّوا فيها سابقاً.

كان أحد أهداف آلة الدعاية الصهيونيّة، شيطنة كل ما هو "عربي". فبينما كان مصطلح "أشكنازي" يُستخدم لوصف اليهود من أصل أوروبي، لم يكن هناك مصطلح جامع بعد لليهود القادمين من "الشرق". ولغاية مدروسة، رفض الصهاينة استخدام كلمة "عربي" لوصف أي يهودي. فالكلمة العبرية "عرافي"، كانت مخصّصةً حصراً للتعبير عن "العدو". وبالنسبة لهم، كان الجمع بين الكلمتين "يهودي وعربي" تناقضاً من الدرجة الأولى ولا يُحتمل.

ولهذا، صاغ بعض الناشطين والمثقّفين من تلك الفئة المستهدفة مصطلح "مزراحي"، أي "شرقي". غير أنّ هذا المصطلح كان -بجانب كونه أوروبيّاً في جوهره- غير منطقي جغرافيّاً أحياناً، فمثلاً، تقع عاصمة بولندا في أقصى الشرق من عاصمة ليبيا، وعدد من الأراضي التي وُصفت بأنها "شرقيّة" تقع جنوب أوروبا أكثر من شرقها.

كذلك، فإنّ اللهجات التي كان يتحدّث بها اليهود القادمون من البلدان العربية والإسلامية -مثل العربية اليمنية، والعربية المغربية، والعربية العراقية وما إلى ذلك- تطلّبت تسميات جديدةً، فاختُرِعت مصطلحات عبرية مثل "تيمانيت" Temanit، "مروكاييت" Morocayit، و"عيراقيت" Iraqit، كأسماء رمزية لتلك اللهجات لتجنّب ذِكر كلمة "عربية". ومع مرور الزمن، وبسبب الدفع الشديد للاندماج في اللغة العبرية الحديثة، اندثرت هذه اللغات جيلاً بعد جيل، وإن لم تُمحَ تماماً.

رفض الصهاينة وجود "العرب اليهود" كهوية، ولم يُراعَ أنّ أحد المصطلحَين يُشير إلى منطقة جغرافيّة و/ أو ثقافة، والآخر إلى ديانة. وبذلك فُرضت ثنائية زائفة وتمييز بين فئتين لا تتعارضان بالضرورة. في أي رسم منطقي لفهم الهوية البشرية، من الطبيعي أن تتقاطع تلك الدوائر وأن يكون هناك تداخل بين الجغرافيا والدين. كان هذا جزءاً أساسيّاً من نظرية المجموعات. ومع ذلك، كدليل على فعالية التلقين الصهيوني، نادراً ما نجد "مزراحي" -إلا أولئك الأكثر تقدّميةً منهم- يعترف بكونه من أصل عربي. بل إن العديد منهم يرفضون الفكرة بغضب -كما يفعل أفراد من عائلتي- برغم كونها واقعاً جغرافيّاً، وللبعض منّا، حقيقةً ثقافيةً ومصدر فخر.

كان هذا التوجّه، ولا يزال، إقصائياً ولاإنسانياً. لقد فصل الشعوب إلى مجموعات متناقضة: "عرب" و"يهود"، وفرض نظام تصنيف يمكن أن يُمزّق الكيان البشري. الناس ليسوا ملفّات صُمّمت لتُقسّم بسهولة داخل مجلّدات. وبجانب التهجير الجسدي، حصل تشريح ثقافي حيّ؛ إذ طُمِسَت تقاطعية الهويّات للكثيرين، من خلال تلاعبات تهدف إلى اقتلاعهم من أوطانهم وأراضيهم الأصلية التي توارثوها جيلاً بعد جيل. وتعمّق الجرح بهذه الثنائية الزائفة، لكن ذلك أيضاً كان مقصوداً.

في عام 1965، نُشرت آراء دافيد بن غوريون، حول هؤلاء المهاجرين الجدد، في إحدى أشهر المجلات الأمريكية، حيث قال: "[اليهود] من المغرب ليس لديهم تعليم، وعاداتهم مثل عادات العرب... ثقافة المغرب لا أرغب في وجودها هنا. ولا أرى ما الذي يمكن أن يقدّمه الإيرانيون [اليهود] الحاليون". وبعد أربعة أشهر، صرّح في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية: "لا نريد للإسرائيليين أن يصبحوا عرباً. من واجبنا أن نحارب روح الشرق، لأنها تُفسد الأفراد والمجتمعات، والحفاظ على القيم اليهودية الأصيلة كما تبلورت في الشتات". عقّبت الكاتبة البريطانية راشيل شابي، ذات الأصول اليهودية العراقية، على ذلك في كتابها الصادر عام 2008: "لا بد أنه كان يقصد الشتات الأوروبي فحسب".

وفي مناقشة برلمانية عام 1951، حول تعليم المهاجرين، حدّد بن غوريون، هدفه للجالية اليمنية: "اليهودي اليمني هو في المقام الأول يهودي، ونريد تحويله بقدر الإمكان وبأسرع ما يمكن من يمني إلى يهودي". لم يكن مسموحاً أو ممكناً أن يكون الشخص عربياً ويهودياً في آنٍ واحد بحسب فكر مؤسّسي إسرائيل. فالنظرية الصهيونيّة تطلّبت إعادة تعليم اليهود العرب -والمجتمع بأسره- أنّ ذلك غير وارد.

وبعد تلقّيهم هويات جديدة، وتغيير الأسماء إلى أسماء "عبرية"، وغيرها من أشكال "التطبيع السريع" -مثل الاندماج في الثقافة الصهيونية العلمانية بالقوّة من خلال إجبار اليهود اليمنيين التقليديين على قصّ خصلات شعر أطفالهم الجانبية- نُقل المهاجرون إلى مخيّمات اللاجئين. حصلوا على خيام رديئة، وعندما ازدحمت المعسكرات، نام البعض في العراء. بعد زيارة في خمسينيات القرن العشرين، صوِّرت فيها الظروف الصادمة، قال المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لليهودية، الحاخام إلمر برغر: "يتساءل المرء لماذا، مع متوسّط دخل سنوي يبلغ نحو 50 مليون دولار من اليهود الأمريكيين، ومع تشييد مبانٍ فاخرة لوزارة الخارجية... يُترك هؤلاء الناس ليعيشوا على هذا النحو... ربما يكون هذا 'استعراض' لإقناع المتردّدين في التبرّع لـ'النداء اليهودي الموحد'".

في تلك المخيّمات، كانت وفيات الأطفال أو اختفاءهم يتكرّران بشكلٍ ومعدّلٍ مقلقين. وبعد سنوات، كُشف أن كثيراً من الأطفال الذين اعتُقِدَ أنهم ماتوا بناءً على ادّعاءات موظّفي المستشفيات الذين لم يقدّموا شهادات وفاة لجميع الحالات ولم يُسلّموا جثث الأطفال، وهو أمر غير اعتيادي بسبب التركيز على الدفن السريع في اليهودية، قد سُرقوا وأُعطوا لعائلات أشكنازية، غالباً من "الناجين من الهولوكوست ممن كانوا بلا أطفال". كان يُنتقى الأطفال ذوو البشرة الفاتحة عمداً لـ"التبنّي". في هذه الفضيحة الموثّقة والمعروفة اليوم بـ"قضية أطفال اليمن"، لعبت المنظمة النسائية الصهيونية العالمية (WIZO)، وغيرها من المنظّمات "الرعائيّة"، تحت إشراف السلطات الحكومية، دوراً محورياً في تسهيل سرقة الأطفال من العائلات اليهودية ذات الأصول العربية والشمال إفريقية. كانت الغالبية العظمى من الأطفال المفقودين من عائلات يمنية، حيث سُجّلت حالات اختفاء تصل إلى طفل واحد من بين كل ثمانية. سُرِق ثلاثة رُضّع من عائلتي. كانت هذه محاولة أخرى لهندسة مجتمع يهودي، لكنه مجتمع يتوافق فقط مع الأيديولوجيات والمعايير الصهيونية. وبعد سنوات، قامت وزارة الجيش الإسرائيلية، عن طريق الخطأ، بإرسال مئات من إشعارات التجنيد إلى الآباء البيولوجيين الذين كانوا يعتقدون أن أطفالهم ماتوا أو لا يزالون مفقودين.

كانت معسكرات استقبال المهاجرين، التي استوعبت جنسيّات متعدّدةً، تُفضّل استقبال المهاجرين الأشكناز وإيواءهم، بينما نُقِل اليهود القادمون من البلدان العربيّة والإسلاميّة إلى مخيّمات اللاجئين -التي كان معظمها على أطراف إسرائيل- حيث شكّلوا الأغلبية الساحقة، واعتُبرت ظروفها غير مقبولة للأشكناز. وفي اجتماع مع بن غوريون، أعرب رئيس دائرة الاستيعاب عن قلقه بشأن توفير السكن للمهاجرين البولنديين الجدد قائلاً: "لن نتمكّن من وضع البولنديين في الأكواخ، فهم بحاجة إلى سكن لائق". أما "المزراحيون"، فقد تحمّلوا ظروفاً بائسة بينما كانت السلطات تقرّر على أي المستنقعات، أو البؤر الصحراوية، أو القرى المفرغة -التي أُخليت بالقوة وبعنف من سكّانها الفلسطينيين ليستفيد منها الإسرائيليّون الجدد- سيتم توزيعهم. وأُرسل الآلاف لاحقاً للعيش في أحياء فقيرة مكتظّة.

كانت العائلات اليائسة والحائرة غير قادرة على التواصل بلغة الأرض الجديدة. فبالنسبة لليمنيين، لم تكن اللغة العبرية القديمة التي كانوا يعرفونها ويتحدّثون بها هي اللغة المتداولة؛ بل فُرضت نسخة حديثة منها. وكما عبّر عنها المفكر المزراحي والناشط الاجتماعي يهودا شنهاف، فإنّ أيّ إصرار على "ذاكرة مزراحيّة ضمن خريطة الذاكرة الوطنيّة الإسرائيليّة الصهيونيّة" سيُعدّ في المستقبل عملاً "يُنكَر باستمرار كصوت إثنيّ عرقيّ متمرّد ومخرّب".

كان يهود اليمن يتحدّثون اللغة العربيّة، بالإضافة إلى لهجة يهوديّة عربيّة يمنيّة خاصّة، استخدموها في الحديث والقراءة والغناء، وكانت تُكتب بالحروف العبرية كما كان يفعل يهود ليبيا الناطقون بالعربية، برغم أن القلّة المتعلّمة فقط منهم كانت قادرةً على الكتابة. وكانوا أيضاً يقرأون ويتحدّثون الآرامية، الضرورية لدراسة الترجوم (النسخة الآراميّة من التوراة، وهي نص أساسي في الطقوس الدينية اليمنية حتى اليوم)، بالإضافة إلى قراءاتهم لـ"الزوهار" وغيره من النصوص القبالية. كما تحدثوا وقرأوا العبرية التوراتية، التي كانت تُستخدم بشكل محادثاتي وكلغة طقسيّة تُعرف باسم "ليشون هاكوديش"، أي "اللغة المقدّسة". وكانت هذه العبرية التوراتيّة -مع تعديلات مختلفة- تُستخدم باستمرار من قبل اليهود اليمنيين منذ استقرارهم في اليمن وحتى زمن عمليات النقل الجوي لترحيلهم. أحياناً، كانت جميع هذه اللغات الأربع -العربيّة اليمنيّة، والعربيّة اليهوديّة اليمنيّة، والآرامية، والعبرية التوراتيّة- تُمزج معاً في عبارة واحدة، ما خلق لغةً مشفّرةً لا يفهمها الغرباء. كانت هذه العبرية التوراتيّة غير مفهومة بشكل كلّي تقريباً لمتحّدثي العبرية الحديثة في إسرائيل، خاصّةً بسبب نطقهم حرف "العين" (وهو حرف موجود في كل من العربيّة "ع" والعبرية "ע")، الذي يتجنبه معظم المتحدثين بالعبرية الحديثة، ولهجاتهم التي عُدّت ثقيلةً ومشبعةً بالتأثيرات العربيّة. أُرسل اليمنيّون إلى صفوف لتعلّم كل شيء من جديد.

جذور العائلة

وُلد جدّي، حايم (חיים ,Haim) -واسمه يعني "الحياة"- في قرية حاز (חאז ,Haz) شمال غربي صنعاء. جاء من سلالة نجّارين، وهي مهنة انعكست في اسم عائلتنا: نجّار (נגר، Nagar). كانت هناك 80 عائلةً تحمل هذا الاسم في حاز. في اليمن، كان يُنطق الاسم "نجّار"، لكن في إسرائيل تمت "عبرنته" وكتابته بما يتناسب مع العبرية الحديثة. كل الأصوات التي تحتوي على "ج" -والتي لا يوجد لها مكافئ في الأبجدية العبرية الحديثة- تحوّلت إلى "ك"، وأصوات "ث" تحوّلت إلى "ت"، أما الصوت الحلقي الفريد الواقع بين "ك" و"ج" (ق)، فقد استُبدل بـ"ك" صلبة. كان كل هذا المحو الشفهي كفيلاً بأن يُصيبك بالدوار.

عندما تلقّى يهود اليمن التعليمات بالهجرة، قامت عائلة جدّي برحلة شاقّة على الجِمال والحمير إلى مدينة لحج. استغرقت الرحلة 13 يوماً. يتذكّر حايم، كيف أنّ التجّار كانوا يمرّون أيام الإثنين والخميس، ويبيعون البضائع ويساعدون في توجيه المسافرين. كان هؤلاء التجّار يرشون اللصوص على الطريق نيابةً عن اليهود. يقول حايم: "كانوا يقولون لهم: هؤلاء أصدقاؤنا، دعوهم يمرّون". كانت كل العائلات تدفع وتواصل رحلتها، غالباً ليلاً. كان حايم، في السابعة عشرة من عمره، ويتذكّر أنه كان يركب الجمل جنباً إلى جنب مع ابن عمّه، بينما يتوازن شقيقان على الجانب الآخر.

تلاعب، واندماج قسري، وسرقة مقتنيات نفيسة، و"أسرلة" إجبارية ثقافياً ولغوياً، وتحقير وتمييز… القصّة الحقيقية ليهود إسرائيل العرب كما ترويها يهوديّة يمنيّة

مكثت العائلة أسبوعاً في لحج، قبل أن تتابع إلى حاشد، قرب عدن. وُجهوا إلى معسكر "جيولا" (بالعبرية تعني "الخلاص")، وهو معسكر أُنشئ وأُدير من قبل صهاينة من لجنة التوزيع الأمريكية اليهوديّة المشتركة (JDC)، بالتنسيق مع الوكالة اليهوديّة لإسرائيل التي تشرف على تهجير اليهود إلى إسرائيل. أمضت العائلة ثلاثة أشهر في ظروف بائسة في مخيّم مكتظّ تم تجاوز طاقته الاستيعابية 14 مرةً، مع نقصٍ شديد في الغذاء. تحت إشراف اللجنة المشتركة، توفي 429 يهوديّاً يمنيّاً، معظمهم من الأطفال، ويُقدّر أنّ 200 إلى 250 توفّوا في الطريق إلى المعسكر، بعضهم من الجوع. فشلت اللجنة في تسهيل عبور الحدود من شمال اليمن (مملكة اليمن المتوكليّة)، إلى عدن الخاضعة للاحتلال البريطاني. عند إدراك مدى "هول الظروف المروّعة" في هذه المعسكرات، سأل أحد موظّفي قسم الاستيعاب، اللجنة التنفيذية الصهيونيّة: "لم نُحضّر أي معسكرات أو منازل [للمهاجرين اليمنيّين]، فماذا عليّ أن أفعل؟ أضع أسلاكاً شائكةً وأحبسهم كأنهم حيوانات في حالة من الوهم". وبحلول الوقت الذي استقلّ فيه المهاجرون اليمنيّون طائرات المغادرة بعد أشهر -أو أكثر من سنة- من الانتظار في المخيّمات التي تديرها الصهيونيّة، كان متوسط أوزانهم نحو 39 كيلوغراماً فقط.

غادر والدا حايم وإخوته الأكبر سناً أولاً، بينما تأخّر هو وأخوه يوسف في معسكر حاشد سبعة أشهر إضافية في انتظار تأشيراتهم. خلال هذه الفترة، عمل حايم ويوسف في دفن جثث اليهود الذين ماتوا في "جيولا". يتذكّر حايم، حرارة الشمس اللاهبة في أثناء الحفر في الرمال، إذ كان يتجرّد من ملابسه ما أمكنه لتحمّلها، ويتقاضى أجره بـ"الروبيات" (عملة يمنيّة صغيرة شبيهة بالبنس، أصلها من الروبية الهندية).

شجّع الصهاينة اليمنيّين على أخذ أهم مقتنياتهم الثمينة، والقليل من أي شيء آخر. ومن بين الممتلكات التي رفض جدّي الأكبر، يشوع، التخلّي عنها وأصرّ على حملها معه برغم ثقلها، صندوقان خشبيّان يحتويان على كتب دينية، كانت الغالبية العظمى منها مكتوبة بخطّ اليد. في ذلك الوقت، كانت الكتب في اليمن من المقتنيات المقدّسة والنادرة والباهظة الثمن. صودر الصندوقان في مخيّم جيولا، وعند وصول جدّي إلى إسرائيل، لم تكن هناك أي آثار لهما. قيل له إنهما نُقلا إلى حيفا وأُحرِقا. غضب جدّي الأكبر وسافر إلى حيفا، لكن ما أعيد إليه لم يكن سوى الكتب المطبوعة، أما الكنوز المكتوبة يدويّاً فلم تُعَد إليه. نعتقد أن هذه الكتب الآن موجودة في مكان ما ضمن أرشيفات إسرائيل أو في أيدي هواة جمع التحف. وهذه ليست قصّةً فريدةً من نوعها. فقد سُرقت أيضاً من مجتمعنا لفائف توراة ثمينة (وهي بطبيعتها جميعاً مكتوبة يدويّاً على الرقّ)، بالإضافة إلى المجوهرات، والتطريزات، والذهب والفضّة، وكتب قديمة أخرى. كثير من هذه الأغراض ظهر لاحقاً، بشكل غامض، في المتاحف، أو بيد تجّار آثار، أو ضمن مقتنيات الجامعات.

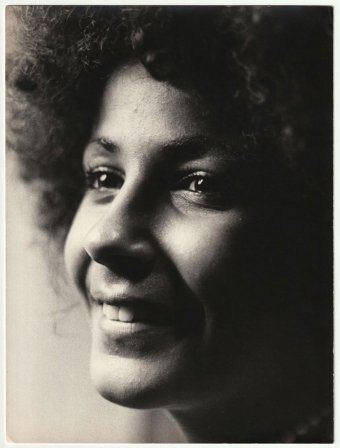

الجدّ حايم في العقد الثالث من عمره.

في نهاية عام 1949، وصل حايم ويوسف، إلى مخيّم اللاجئين في مستوطنة روش هعاين (التي أُقيمت على أرض بلدة مجدل يابا أو مجدل الصادق الفلسطينية)، حيث بقيا ثلاثة أشهر. كان نصيب كل شخص بطانيتين أو ثلاث بطانيات، وسريراً، ومرتبةً، وقدراً من الألومنيوم، وإبريقاً، وكلها أشياء توقّعت الوكالة اليهوديّة أن تُعوّض لاحقاً. وبعد فترة وجيزة، تم تجنيد حايم، في الجيش الإسرائيلي، لمدة تزيد قليلاً على عامين. وفي أيام السبت والعطلات، كان بإمكانه العودة لزيارة عائلته في أي مكان نُقِلوا إليه، وكان يجد عملاً في حفر الطرق، وقنوات الري، والعمل اليدوي في المحاجر لصالح الوكالة اليهوديّة والصندوق القومي اليهودي، اللذين كانا يحسمان من أجره ثمن الأشياء التي وُفّرت له سلفاً.

في كل مرة كنت أتحقّق فيها من صحّة هذه الوقائع في تاريخ عائلتي، كنت أرتجف على أمل أن أكون مخطئةً. لكنني كنت أجد عبارات مثل: "لقد استُخدم اليهود العرب، بمن فيهم اليمنيّين، في أعمال بدنية شاقّة كاستخراج الحجارة، وبناء الطرق، وخدمة المنازل". وطوال سنوات عمل جدّتي، باستثناء فترة قصيرة كانت تعمل فيها في زراعة الفول السوداني وقطفه، كانت تعمل في تنظيف بيوت العائلات الأشكنازية.

في عام 1951، نُقلت العائلة إلى معسكر عين شيمر للمهاجرين، حيث مكثت عاماً. كانت هذه المعسكرات مُسيّجةً، ومحاطةً بحرّاس مسلّحين. وأي اعتراض أو احتجاج كانا يُقابلان بعقابٍ جماعيّ، يشمل قطع المياه، ومنع الرعاية الطبية، وحتّى إصدار أوامر اعتقال.

ثم نقلت الوكالة اليهوديّة العائلة إلى مخيّم بيت غان للّاجئين في يفنيئيل. تعرّف جدّي وجدّتي على بعضهما خلال فترة إقامتهما في المخيّمات، برغم أنّ عائلتيهما كانتا تعرفان بعضهما في اليمن، إذ كانا أولاد عمّ من الدرجة الثانية. وقع حايم، في سحر جدّتي، سِمها موسى (שמחה، Simha) -ويعني اسمها "فرح"- بينما كانت تغنّي الأغاني اليمنيّة اليهوديّة العربيّة بلغة موطنها المفقود. وفي عام 1953، فور إنهاء حايم، خدمته العسكرية الإلزامية، تزوّجا. وبسبب تقنين المواد الغذائية، اقتصر طعام زفافهما على المعكرونة والبطاطا، وهي أطعمة أشكنازيّة. لم يكن هناك لا "زهوق" (صلصة الأعشاب الحارّة التي تُنطق أيضاً زوغ)، ولا "كبَانة" (خبز يهودي يمني تقليدي)، ولا سمن، تذكرهم بصنعاء، مسقط رأس "سِمها"، أو بقرية حاز.

كان حايم، أصغر إخوته الثمانية. ومن بين شقيقاته الثلاث، اللواتي تزوّجن قبل الوصول إلى المخيّمات، فقدت "لولوة" ابنةً، و"بدور" فقدت ابناً وابنةً، خلال فترة سرقة الأطفال. لم نعرف قط ما حدث لهم، أو أين انتهى بهم المطاف، ولا ما إذا كانوا لا يزالون أحياء. في حلقة من البرنامج الوثائقي الإسرائيليّ "عوفدا"، عام 1996 (أي "حقيقة" بالعبرية)، أُجريت مقابلة مع مدير مراكز الأطفال ورئيسة الممرضات في مخيّم عين شيمر، حيث عبّرا عن قناعتهما بأنّ "إبعاد الأطفال عن أهلهم البيولوجيين كان 'خدمةً لصالح هؤلاء الأطفال'". خُطفت أيضاً أخت جدّتي، باتيا، لكنها أُعيدت ليلاً على يد ممرضة أشفقت على حال جدّتي الكبرى. هذه القصص جزء من التاريخ الشفهي المؤلم والمتوارث لعائلتي.

تمزيق شعبَينا -أي الفلسطينيين واليهود اليمنيّين- كان حجراً في البناء الذي شيّده الصهاينة.

في عام 1954، وصلت عائلتي إلى مدينة يهود (العباسية سابقاً)، عبر بوريه (الواقعة على أطراف طبريا، حيث وُلدت أمّي في وقتٍ سابق من تلك السنة). اشترى حايم وسِمها، منزلاً بالقرب من إخوته، وكان يُعرف باسم "بايت أرافي" (Bayit Aravi)، وهو التعبير العبري لـ"بيت عربي". في المنطقة القديمة من يهود، كانت كل البيوت بيوتاً عربيةً. وكان احتلال هذه البيوت بتخطيط وإشراف حكوميّين، لضمان عدم عودة أي فلسطيني إليها. وكان تعبير "بايت أرافي"، مجرد تلطيف لغوي -محوٌ بالتعميم- لتجنّب الاعتراف بأصحاب الأرض الأصليّين، أي الفلسطينيين الذين بنوا هذه البيوت وسكنوها في الأصل.

أُخفيت عني هذه التفاصيل من تاريخ عائلتنا، ولم أكتشفها إلا في أثناء بحثي لكتابة هذا المقال. وعندما سألت والدتي عمّا كانت تفهمه من تعبير "بايت أرافي"، في طفولتها، بخلاف معناه الحرفي، أجابت: "كنّا نعلم أنها كانت قرية عربيّة تم احتلالها خلال 'حرب الاستقلال'". في 14 أيار/ مايو من كل عام، يحتفل الإسرائيليّون بـ"استقلالهم"، بينما يُحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 أيار/ مايو نفسه. ولأنني لا أترك الأمور بلا توضيح، ضغطتُ عليها أكثر، مشيرةً إلى أنها كانت تعرف أنّ البيت كان ملكاً لفلسطينيين، لكنها -مثل كثر من الإسرائيليّين- لم ترغب في التفكير في الأمر، فردّت: "يمكنكِ أن تقولي هذا عن أي بلدة في إسرائيل".

بعد عام، انتقل حايم وسِمها، إلى "بايت أرافي" آخر. أما أمّي، التي كانت تبلغ من العمر سنةً واحدةً، فبقيت مع جدّيها في الشمال حتّى استقرّ والداها، وتمكّنت من اللحاق بهما بعد عام. كان البيت الجديد يحتوي على غرفة نوم واحدة كبيرة لجميع الأطفال الأربعة، وغرفة صغيرة للوالدين، ومطبخ ضيّق. وكان المرحاض خارج البيت. عمل حايم وسِمها، في وظائف مؤقّتة في حقل قريب، في ما يُعرف اليوم بحي "سڤيون" الراقي، حيث كانا يزرعان الفول السوداني؛ كانا يسيران إلى العمل معاً، ويقضيان النهار منكفئَين على الأرض معاً أيضاً. بعد فترة، بدأ حايم بالعمل في البناء، وسِمها في تنظيف البيوت.

لاحقاً، جمعت عائلات يمنيّة عدة أموالها لشراء الطابق الثاني من البيت، وحوّلته إلى كنيس. وتجمّع فيه اليهود اليمنيّون الآخرون الذين نُقلوا أيضاً إلى هذه البلدة الواقعة قرب المطار، والذين كانوا يصلّون وفق الطقس البلدي، وهو طقس يختلف كثيراً عن باقي الطقوس اليهوديّة. كانت بلدة "يهود"، التي يكاد اسمها يتطابق مع كلمة "يهودي" بالعربية والعبرية، تُعرف سابقاً لدى سكانها الفلسطينيين باسم "العبّاسية" أو "اليهوديّة".

على الرماد

هُوجِم حيّ العبّاسية في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1947، قبل إعلان قيام الدولة المُصطنعة بتسهيل من الأمم المتحدة. هاجم 24 عضواً من جماعة "إرغون" الصهيونيّة الإرهابية، المدينة متنكّرين في زيّ جنود، وفتحوا النار على السكان. في ذلك اليوم وحده، نُفِّذت ثلاث "عمليات تفجير" في أنحاء فلسطين على يد ما كانت تُعرف بـ"الجماعات اليهوديّة السرّية". ذكرت الصفحة الأولى من صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه في العباسية "قُتل سبعة عرب، وأُصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة، وأصيب عدد غير معروف بجروح طفيفة، عندما أطلق المهاجمون النار على بلدة يهود، وفجّروا عدداً من المنازل، وألقوا القنابل اليدوية على منازل أخرى". وتابعت الصحيفة: "كان المهاجمون يرتدون زيًّاً كاكيّاً وخوذات فولاذيةً، وجاؤوا من جهة بتاح تكفا (قرية فجّة سابقاً)، ودخلوا القرية في أربع سيارات من طراز الجيش البريطاني. فتح فريق منهم النار على القرويين الجالسين خارج مقهى، فيما وضع الباقون قنابل موقّتةً بجوار المنازل وألقوا القنابل اليدوية لردع أي تدخّل".

أما صحيفة "فلسطين" الفلسطينية، فكتبت، في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1947، عن الحدث نفسه: "الجريمة اليهوديّة الغادرة استهدفت أمس يافا والقدس وقرية العبّاسية بعدوانها الشنيع. عشرون شهيداً وثمانية وثمانون جريحاً من العرب، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ، وستة قتلى وجرحى من اليهود. المجرمون يتسلّلون إلى شوارع المدن العربيّة في سيارات مسلّحة مرتدين زيّ الشرطة والجيش، يرتكبون جرائمهم ثم يفرّون".

وصلت عائلتنا إلى البلدة بعد سبع سنوات من هذه الهجمات العنيفة وتهجير الفلسطينيين منها. وفي عام 1968، بعد 21 عاماً من الهجمات، وباستخدام الأموال التي ادّخروها خلال هذه الفترة، غادرت عائلتي "بايت أرافي" الثاني لتنتقل إلى منزل بناه جدّي بيديه. وبعد سنوات من الإقامة في هذا المنزل، وفّر مكتب العمل الحكومي وظيفةً لحايم، في البناء، لدى أشكنازي يُدعى شموئيل ألبيرغ. بقي حايم، يعمل مع ألبيرغ، 11 عاماً، لكن الأخير لم يدفع له سوى أجر خمس سنوات ونصف.

برغم أنني لم أَعِش قط في أراضي الـ48، إلا أنّ والدتي وأشقّاءها ترعرعوا في تلك البيوت، وكان هذا المنزل الأخير هو الوحيد الذي عرفته عندما كنا نزور العائلة، أحياناً لأسابيع في كل مرة.

والدتي التي تظهر في الصورة أعلاه في عمر 16 أو 17 عاماً، عالقة إلى الأبد في مساحة هامشية، غريبة إلى الأبد. جميع أجدادها دون استثناء، وُلدوا في اليمن، لكنها لم تزُر اليمن قط، ولن تتمكّن من ذلك، فجواز سفرها الإسرائيلي يمنعها من ذلك. هي دائمة الشتات. وُلِدت في بلد قائم على السلب، وصارت شريكةً، بشكل أو بآخر، في ذلك السلب العنيف، ومهاجرةً إلى بلد آخر؛ الولايات المتحدة، ولون بشرتها داكن أكثر مما يناسب كلا البلدين. واللغات على لسانها غريبة عن أولئك الذين سبقوها. أنا الجيل الثالث من النساء في حالة تحوّل دائمة، ومهاجرة بدوري. ثمّة امتياز لا يُقارن في حياتها إذا ما قورنت بحياة نظيراتها من الفلسطينيات اللواتي نشأن في الأراضي نفسها، على بعد كيلومترات فقط. والدتي، التي تبدو من شرق إفريقيا، في عمر روبي بريدجز نفسه، أول طفلة أمريكية من أصول إفريقية تُدمَج في مدرسة أمريكية للبيض بالكامل عام 1960. أشعر بالارتياح لأنها لم تضطر إلى اختبار التمييز والعنصريّة المؤسّسية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يوجد ما يُوازن طفولتها، ولا ما يعوّض عن ألم هجرة عائلتنا من اليمن، وانكسارنا الثقافي، والتمييز الذي واجهناه في إسرائيل.

لا أعتقد أن أجدادي كانوا يعرفون التاريخ الدقيق لبلدة العبّاسية/ يهود. لكن هذا الجهل كان مقصوداً، بفعل من سياسة رسميّة ترعاها إسرائيل لتكميم الحقيقة. وهذا لا يبرّر بأي حال التغاضي الجماعيّ عن التاريخ الراقد تحت أقدامهم، وتحت أسرّة أطفالهم. فإذا كانت عائلتي، أو أي شخص يعيش على هذه الأرض، يجهلون السياق الأوسع لما تطلّبه احتلالها، فذلك ناتج عن جهل اختياري، متعمّد، ومناسب لهم.

تأمّلات شخصية

برغم أنني لم أستطع إبطال الانفصال العرقي لعائلتي، كنت أعلم أنّ لديّ مسؤوليّةً لرفض المشروع الاستعماري الأوروبي -والأمريكي- الذي قهر وأخضع أشقائي العرب. لم يكن بإمكاني أيضاً إبطال خدمة عائلتي في الجيش الإسرائيلي، والتي جلبت لي الكثير من العار والخزي، وهي الخدمة العسكرية ذاتها التي رفضت أيّ مشاركة فيها، ولم يكن في وسعي أن أمحو عمل والدي التطوّعي في إسرائيل وخدمة والدتي الإلزامية في الجيش، وهي الفترة التي جمعتهما معاً، والتي ساهمت في مجيئي إلى الحياة.

لا يوجد ما يعوّض عن ألم هجرة عائلتنا من اليمن، وانكسارنا الثقافي، والتمييز الذي واجهناه في إسرائيل.

والدي، وهو أمريكي من أصول أشكنازية بولندية، انغمس بعمق في الحركة الصهيونيّة منذ صغره، حيث عمل في مخيّمات صيفية يهوديّة أمريكية، وشارك في تعلّم اللغة العبرية في معهد "أولبان" إسرائيليّ في شبابه، وتطوّع للعمل في كيبوتس خلال حرب 1973، ودرّس في مدارس يهوديّة في لوس أنجلوس، حتّى أصبح مديراً لمدرسة عبريّة. أجداده -وهم يهود من بولندا مرّوا عبر جزيرة إيليس- تمكّنوا من الهروب إلى الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأبحروا في نهاية الحرب البولندية السوفياتية. لا يزال والدي يُدرّس للبالغين مواد تتعلّق بالتاريخ اليهوديّ والإسرائيليّ، إذ يعدّهما مترابطين تماماً، ويُنكر فكرة الإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني.

استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً لأتقبّل أن هذا التلقين قد تسرّب إلى ذهني أيضاً. لم أكن بعيدةً جدّاً عن تأثيرهم، فقد تغلغلت آراء مؤسّسي إسرائيل حول تفوّق الثقافة الأشكنازيّة في الأدبيّات الصهيونيّة، والمواد المدرسيّة، والمواقف المجتمعيّة، وأساليب الحديث. في طفولتي، كانت فكرة القرب من "البياض" قد تسلّلت إلى لاوعيي. لم تنشأ هذه الرغبات الأوروبيّة لديّ من العدم؛ فقد نشأتُ على جدليّات الرجال البيض القدامى وأفكار الإمبراطوريّة القمعيّة؛ امرأة عربيّة أعاقتها مراهقة مليئة بسوء التعليم القائم على الفكر الصهيونيّ. وذلك لأنّ الاثنتين -الصهيونيّة والهيمنة الاستعمارية- كانتا مترابطتين، وشريكتين في السرير الإمبريالي الاستعماري. في مرحلة البلوغ فحسب، بدأت التحدّيات الغامضة التي طرحتها في سنوات مراهقتي تتشكّل لتصير أفكاراً قادرةً على كسر ذلك المنبر العاجي، ومستعدةً لتجاوز الصهيونيّة والتفكير الاستعلائي اللذين وضعاني في ضيق عميق في شبابي، برغم أنني لم أكن أملك حينها المفردات اللازمة للتعبير عن السبب. الفجوة بين الأخلاق التي غرستها عائلتي في داخلي، والقيم التي مارستها فعلياً، أضافت إلى ثقل هويّات الشتات المتراكمة لديّ، وتزايدت برغم إهمالي إياها. كان يجب أن يأتي تضامني مع إخوتي الفلسطينيين في وقتٍ مبكّر.

برغم أنني كنت أحمل أجيالاً من الصدمات في داخلي، إلا أنني كنت أيضاً ملزمةً بمواجهة تاريخي القبيح. إن تجنّبه -أو الأسوأ من ذلك؛ التظاهر بعدم وجوده- كان سيجعلني أخطر أنواع البشر في زمننا: شخص يتعامى عن معاناة الآخرين وتواطئه فيها، أي من أولئك الذين ينكرون الماضي، ويبرّرون الحاضر، ويُمكّنون تكراره.

وبينما أتعامل مع التداعيّات الثقافيّة والنفسيّة الناجمة عن الانفصال المدروس عن وطنيّ الأم، بالإضافة إلى الانفصال الأحدث الذي فرضه عليّ الكثير من أفراد عائلتي وغيرهم من اليهود الذين -بدلاً من الاعتراف بالتواطؤ أو تأمل الذات بأي شكل من الأشكال- يحاولون سلب انتمائي تراثي، يتعزّز تعاطفي وتضامني مع الفلسطينيين.

إلى أين نمضي؟

بصفتي يهوديّةً مناهضةً للصهيونيّة منذ زمن طويل، وتمتّعت بامتياز التعليم العالي الذي رعاه قادة من الشعوب الأصليّة حول العالم، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أنني أؤمن بفلسطين حرّة. فهذا الكيان الاستعماري -الذي نشأ على أرضٍ مسروقة وأراضٍ انتُزعت بالإكراه (في أفضل التوصيفات)- لن يستطيع يوماً أن يتخلّص من تاريخه الدموي. الإبادة الجماعيّة المستمرة بحق الفلسطينيين تجعل استمرار وجود "الدولة" -التي لم تتجاوز بعد عمر الثمانين عاماً- والقوميّة الإسرائيليّة بشكلها الواضح، أمراً لا يمكن تبريره أخلاقياً. من لا يرغب في العيش بسلام والتكيّف مع فلسطين متصالحة ومنزوعة من نظام الفصل العنصريّ الإسرائيليّ، فبإمكانه أن يجد الكثير من الدول الأخرى المضيافة. يجب أن تُمنح فلسطين المتعدّدة الديانات والطوائف فرصةً للعيش والازدهار، وهي الفرصة التي لم تُمنح لها منذ أن فُرضت الحدود الاستعماريّة على هذه الأرض وعلى المنطقة عموماً.

هي كذبة راسخة ومُعمّمة، تتغذّى على المبالغة في تصوير اليهود أنفسهم كضحايا، وهذا لا يعني تجاهل معاناة تاريخيّة حقيقيّة ومُؤسّسيّة مفادها أنه لا يوجد مكان آمن لليهود في هذا العالم. ومع أن التجربة الشخصيّة لا تُعدّ دليلاً قاطعاً، إلا أنني، باعتباري امرأةً عربيّةً يهوديّةً ثنائيّة العِرق وذات إمكانيات محدودة، وجدت لنفسي موطناً في أماكن كثيرة، وقد عشت في خمس دول دون خوف أو أذى. هذه الكذبة، كذبة أنّ اليهود دائماً مهدّدون بالاضطهاد، هي التي تغذّي الفرضيّة الزائفة بضرورة الدولة العرقيّة.

كان أحد أهداف آلة الدعاية الصهيونيّة، شيطنة كل ما هو "عربي". وبالنسبة لهم، كان الجمع بين الكلمتَين "يهودي وعربي" تناقضاً من الدرجة الأولى ولا يُحتمل. ولهذا، صاغ بعض الناشطين والمثقّفين من تلك الفئة المستهدفة، مصطلح "مزراحي" أي "شرقي"... شهادة يهوديّة يمنيّة

يستمرّ التضليل ومعه الكراهية، تجاه اليهود، والمسلمين، والعديد من المجتمعات الأخرى التي تتقاطع في هويّاتها وتجاربها. لن أبرّرهما، ولن أُجرّ إلى سجال حول أيّ من جرائم الكراهية أفظع. لكن على مستوى التغطية الإعلاميّة، لا وجود لسجال من حيث العدالة والتمثيل الإعلامي؛ فالرواية السائدة تركّز بشكل ساحق على معاناة اليهود، وتغذّي الرواية التي نرويها ونكرّرها على أنفسنا.

وما يجعل العالم أقل أماناً لليهود، هو استمرار الخطاب الصهيونيّ المتطرف والمتفوّق، والحملات الإباديّة، التي تولّد كراهيةً جديدةً، ولا عجب في ذلك، وهي ناتجة عن هيمنة إسرائيل على السرد الإعلامي، والغضب المتولّد من قرن من الاستعمار، وجهل أولئك الذين لا يستطيعون التمييز بين الهويّة اليهوديّة والصهيونيّة، ويفترضون خطأً أنّ الاثنتين مترادفتان.

في أوروبا، يوجد مزيج مختلف من الكراهية التاريخيّة، سابق على الخطاب الصهيونيّ، ولكنه يتغذّى منه. والمفارقة أنّ قادة أوروبا السلطويّين المتزايد عددهم، قادرون على فصل إسرائيل عن اليهوديّة بسهولة لافتة. بالنسبة لهم، هذا تمرين ذهني ضروري لهم؛ فمعاداة السامية عنصر أساسيّ في شعبويّة اليمين المتطرّف في أوروبا، كما هو الحال عند نظيرتها الأمريكية، وكذلك كراهية المسلمين والمهاجرين، وغيرها من الكراهيات لـ"الآخر". الهدف النهائي من هذا الفصل هو توطيد تحالف بين القادة السلطويّين، بمن فيهم من ينتمون إلى دول الجنوب العالمي، تجمعهم ميولهم العنيفة نحو القوميّة العرقيّة وزعامات الرجل القوي.

في هذه اللحظة الحرجة من العالم، يلقى اليهود المناهضون للصهيونيّة على مستوى العالم تضامناً مع أصحاب الضمائر ممن يعارضون الديكتاتوريّة، والفاشيّة، وبالامتداد الأخلاقي، الإبادة الجماعيّة التي تدعمها الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين وكل أشكال الإبادة الجماعيّة.

إلى ذلك، لا يزال الوقت مناسباً بما يكفي لتصحيح الجرائم الأصليّة. لا يمكن إعادة الفلسطينيين إلى ما كانوا عليه بالكامل، ولا يمكن استعادة الأرواح التي أُزهقت، أو إعادة الأطراف التي بُترت، أو إحياء السلالات العائلية التي أُبيدت، أو محو الصدمات. لكن الأرض يمكن إعادتها. لا يزال بيننا اليوم من نجا من النكبة الأولى. عسى أن تُعاد مفاتيحهم إلى أبوابهم. عسى أن تُزرع بذور مجتمعاتنا من جديد، وأن تزدهر الأجيال القادمة حيث كانت تقف تلك المجتمعات يوماً.

نوآع افيشاغ شنال هي فنانة وراوية قصص بصريّة، وُلدت في لوس أنغلوس وتقيم حالياً في باريس، وتنحدر من أصول يمنيّة. يمتد عملها عبر قارات متعدّدة، مع تركيز خاص على إبراز قصص العدالة والمقاومة والاحتفاء الثقافي داخل المجتمعات المهمّشة. كتابها المعنون "عائدة إلى الديار: مذكرات رحّالة عبر عُمان" هو باكورة أعمالها المكتوبة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.