يتوحَّش الإنسان بقدر خوفه، وحين يستولي عليه القلق، يرتدّ إلى طوره البدائي القديم، المختبئ في موروثاته تحت قشرة الوعي والحضارة، ويصير عدوانياً كالوحوش البرية. ومن دروس التاريخ المريرة، أنّ الشعوب في فترات الأزمات ترتكب فظائع من أجل النجاة والبقاء على قيد الحياة، ومن أفشى هذه الفظائع تواتراً الميل إلى التطرّف والعنصريّة تجاه الأضعف، على غرار الأقلّيات والجاليات، ومنها ما يأخذ صورة التحريض، ومنها ما يصل إلى العنف والمذابح.

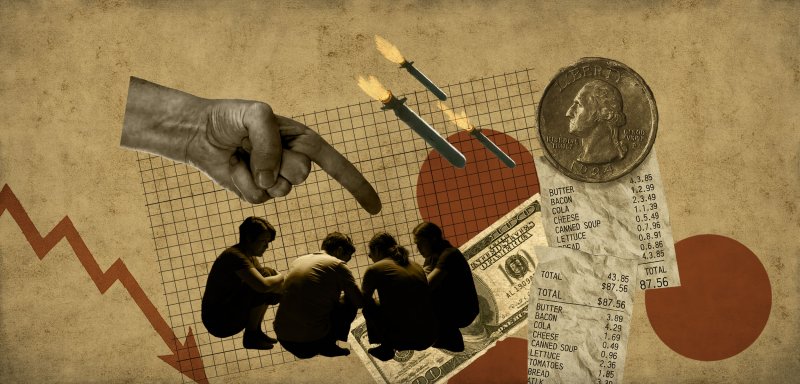

وعالمنا اليوم يعيش في أزمة منذ خمس سنوات على الأقل؛ بدأت بجائحة كورونا عام 2020، وتفاقمت بما تلاها من تضخّم اقتصادي أنشب أنياب الفقر في جميع الدول، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، التي تسبّبت في استنزاف ثروات الشرق والغرب، وما تبعها من أزمات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع فواتير الغذاء والطاقة، وخروج ما يُسمّى الأموال الساخنة (رؤوس أموال تتربّح من ارتفاع سعر الفائدة)، من بعض الأسواق الناشئة.

بدأ التضخّم يدبّ في بعض دول العالم، ولا سيّما الأسواق الناشئة، مثل تركيا ومصر ولبنان، وفي إبطه ركود يلوح بيديه متوعّداً حتّى أكبر الاقتصادات المتقدّمة، وقد كانت لكل هذه الضغوط الاقتصاديّة تأثيرات نفسيّة واجتماعيّة على شعوب هذه الدول، كما كانت ذريعةً سياسيّةً جيدةً استغلّها متّخذو القرار في صرف غضب الشارع بعيداً عنهم، واستخدام الأقلّيات كبش فداء، بتحميلهم مسؤوليّة هذه الأزمة الاقتصاديّة.

علاقة العنصريّة بالتضخّم والتدهور الاقتصاديّ ليست عارضاً جديداً بل تكاد تكون نمطاً تاريخياً سيزيفياً، تكرّر في فترات إفلاس الدول وأفولها، حيث تتوحّش الشعوب في تحاملها على الأقلّيات العرقيّة والجاليات الأجنبيّة، التي يستخدمها الساسة كبش فداء للتملّص من المسؤولية

نمط تاريخي

ومن آثار التضخّم الاقتصاديّ النفسيّة الاجتماعيّة السياسيّة، في السنوات الأخيرة، وحتّى ساعة تحرير هذا المقال، التحريض على الجاليات الأجنبيّة والأقلّيات العرقيّة في كثير من دول العالم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الجالية السورية في تركيا وفي لبنان، والتململ المتصاعد تجاه الجالية السودانيّة في مصر، والشرق أوسطيون في أوروبا، التي بدأت تشهد تنامياً في صعود اليمين العنصريّ، والأمريكيون اللاتينيون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان التضخّم الاقتصاديّ من أسباب صعود اليمين الشعبوي ممثّلاً في الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي وصف المهاجرين بأنهم "يفسدون الدم الأمريكي"، وكان من أبرز وعوده الانتخابية التي ساهمت في استعادته الحكم، وعده بترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، وهو ما ينفّذه الآن على قدمٍ وساق.

في هذا المقال استعادة لعدد من الشواهد التاريخية الدالّة على أن علاقة العنصريّة بالتضخّم والتدهور الاقتصاديّ ليست عارضاً جديداً، بل تكاد تكون نمطاً تاريخياً سيزيفياً، تكرّر في فترات إفلاس الدول وأفولها. حيث تتوحّش الشعوب في تحاملها على الأقلّيات العرقيّة والجاليات الأجنبيّة، التي يستخدمها الساسة كبش فداء للتملّص من المسؤوليّة.

هذا النمط حدث لليهود في أثناء أزمة اقتصادية عاصفة قبيل سقوط النظام القيصري في روسيا، وإبّان الحرب الأهلية الروسية، ثم تعرّضوا له مرةً أخرى مع أفول جمهورية فايمار، وخلال حكم الرايخ النازي الذي سرعان ما سقط، كما جرى للأرمن مع انهيار الدولة العثمانية اقتصاديّاً وسياسيّاً، وتكرّر مع الجالية الهنديّة في أوغندا في مقتبل سبعينيات القرن العشرين، وشهدته إثنية "التوتسي" في رواندا في منتصف تسعينيات القرن العشرين، كما قاسته الجالية الصينية في إندونيسيا في نهايات الحقبة نفسها في أعقاب حكم سوهارتو.

روسيا القيصريّة

كانت روسيا القيصريّة إمبراطوريةً متعدّدة الأعراق، بلغ عدد الروس فيها أقل من نصف السكّان، بينما توزّعت النسبة الباقية بين مجموعات عرقيّة أخرى، كالأوكرانيين، والبيلاروس، والبولنديين، والأتراك، واليهود. برغم هذا التنوّع، عاش السكّان في سلام نسبي حتّى أواخر القرن التاسع عشر، عندما بدأت الإمبراطورية تعاني من أزمات اقتصاديّة خانقة أثّرت على استقرارها الاجتماعي والسياسي.

بعد تحرير الأقنان، في ستينيات القرن التاسع عشر، واجهت روسيا أزمةً ماليةً حادّةً بسبب التزاماتها بتعويض الإقطاعيين. أدّى ذلك إلى عجز مزمن في الميزانية، وانخفاض قيمة الروبل بأكثر من 60% من قيمته. وما زاد الطين بلّةً، زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتيّة مثل السكك الحديديّة، لتسريع التحديث. ومع اعتماد الحكومة على ضرائب الاستهلاك والرسوم الجمركيّة، زادت الضغوط على الفلاحين، ما أدّى إلى مجاعات متكرّرة، أبرزها مجاعة 1891-1892. فلجأت الحكومة القيصريّة إلى الاقتراض الخارجي لتغطية العجز، حتّى صارت أكبر مدين في العالم بحلول عام 1914.

في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة، تصاعدت موجات العنف ضدّ اليهود، الذين كانوا يشكلّون 4.2% من السكّان. استُخدم اليهود كبش فداء، لصرف غضب الشعب بعيداً عن الحكومة. بدأت المذابح الكبرى ضدّهم في 1903، بمجزرة كيشينيف، حيث قُتل العشرات منهم وتعرّضت ممتلكاتهم للنهب والحرق. لم تتّخذ السلطات أي إجراءات جدّية لمنع هذه الاعتداءات، بل شجّعتها أحياناً، وكان وزير الداخلية الروسي فياتشيسلاف فون بليهفي، يغضّ الطرف عن التحريض ضدّ اليهود، مسوّغاً ذلك بأنهم يعدُّون نسبةً كبيرةً من الثوّار.

وفي عام 1905، مع تصاعد الاضطرابات الثوريّة، اندلعت موجة جديدة من العنف ضدّ اليهود بعد إعلان بيان تشرين الأول/ أكتوبر، الذي أصدره القيصر نيقولاي الثاني، ووافق فيه على بعض الإصلاحات. وتعرّض آلاف اليهود في منطقة "نطاق الاستيطان" -التي سمح ليهود الإمبراطورية الروسية بالسكن فيها- ومدن كبرى، مثل: موسكو وأوديسا، للقتل والنهب بل قُتل المئات في أوديسا وحدها. كان هذا العنف مدفوعاً بتحريض من اليمين المتطرّف، الذي ضم الإقطاعيين، ورجال الدين الأرثوذكس، وبعض أفراد الطبقة المتوسّطة. قادت هذه الجماعات، مثل "اتحاد الشعب الروسي" و"المئات السود"، حملات منظّمة ضدّ اليهود، تضمّنت نشر دعاية معادية وتدبير مذابح.

وقد لاحظ المؤرخ البولندي الأمريكي ريتشارد بايبس، أنّ الأزمات الاقتصاديّة دفعت الناس إلى التطرّف، سواء بالانضمام إلى الثوريين اليساريين أو الجماعات اليمينية المتطرّفة. وانضم بعض المهاجرين من الريف إلى الاشتراكيين الثوريين في المدن، بينما انخرط آخرون في عصابات "المئات السود"، التي نشرت الذعر وهاجمت اليهود والمثقّفين. كما ضمّ الجيش الأحمر، الذي تألّف من العمال والفلاحين، عناصر غوغائيةً استغلّت الفوضى للنهب والسلب، وهو ما زاد من معاناة اليهود في ربوع البلاد، وفق ما يذكر في كتابه "الثورة الروسية (تشرين الثاني/ نوفمبر 1991)".

في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة، تصاعدت موجات العنف ضدّ اليهود، الذين كانوا يشكلّون 4.2% من السكّان. استُخدم اليهود كبش فداء، لصرف غضب الشعب بعيداً عن الحكومة في روسيا القيصرية

وهكذا كان التدهور الاقتصادي في روسيا القيصرية، عاملاً رئيساً في العنف ضدّ اليهود. وقد استغلّت السلطات الأزمات لتوجيه غضب الشعب نحو الأقلّيات، ما أدّى إلى تحريض منهجي ومذابح مروّعة. وفي النهاية ساهمت هذه السياسات في تفاقم الشقاق الاجتماعي الذي مهَّد الطريق لسقوط النظام القيصري لاحقاً.

جمهورية فايمار

عانت جمهورية فايمار، من أزمات اقتصاديّة خانقة كانت لها تداعيات كارثيّة على المجتمع الألماني، وأسهمت في تصاعد العنصريّة والعنف ضدّ اليهود. بدأت هذه الأزمات بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، حيث ورثت الجمهورية الديمقراطيّة ديوناً ضخمةً نتيجة القروض التي موَّلت الحرب، فضلاً عن التعويضات الباهظة التي فرضتها معاهدة فرساي. أدّى ذلك إلى انهيار الاقتصاد الألماني، حيث انخفضت قيمة المارك انخفاضاً هائلاً، وبلغ التضخّم ذروته في عام 1923، عندما وصلت قيمة الدولار الأمريكي إلى 4.2 تريليون مارك.

تفاقمت الأوضاع الاقتصاديّة مع الكساد العظيم الذي بدأ في الولايات المتحدة عام 1929، وامتد إلى ألمانيا حيث انهارت البنوك الألمانية بسبب هروب رؤوس الأموال الأجنبيّة، وارتفعت معدّلات البطالة ارتفاعاً غير مسبوق، وأصبح ثلث الألمان عاطلين عن العمل بحلول منتصف عام 1932. هذا الانهيار الاقتصادي جعل حياة ملايين الألمان مأساةً إغريقيةً، وهيّأ ظروفاً مواتيةً لنمو التطرّف وتفشي عداء الأقلّيات، ولا سيّما اليهود.

في ظلّ هذه الأزمات، بدأ الألمان بالبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية معاناتهم، كما وقع في روسيا القيصرية تماماً. ووفق المؤرّخ الأمريكي إريك د ويتز، في كتابه "ألمانيا في عهد فايمار… الوعد والمأساة"، ألقى العديد من الألمان اللوم على اليهود والاشتراكيين الديمقراطيين، واتهموهم بـ"طعن ألمانيا في الظهر" والتسبّب في التضخّم والكساد. وسرعان ما انتشرت الدعاية المعادية لليهود، وصوّرتهم أعداءً داخليين، ما أدّى إلى تصاعد العنف ضدّهم. وقد بلغ من تواتر حوادث معاداة السامية التي شهدتها عشرينيات القرن الماضي، أن هرع اليهود إلى تأسيس منظّمات دفاعية شبه عسكرية لحماية أنفسهم.

كان اليمين المتطرّف، المتمثّل في حزبَي "الشعب الوطني الألماني"، و"الشعب الألماني"، يعارض دمج اليهود في المجتمع معارضةً صارمةً. كما ظهرت ميليشيات مثل "الفيالق الحرّة"، التي قمع أعضاؤها الإضرابات العمالية، وقاتلوا الشيوعيين، وارتكبوا أعمال عنف ضدّ اليهود. هذه الميليشيات كانت نواة الحزب النازي، الذي استغلّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للوصول إلى السلطة في 30 كانون الثاني/ يناير 1933.

ومع صعود النازيّين، بلغ العنف ضدّ اليهود مداه. وبدأت حملات منظّمة ضدّهم، أبرزها حادث "ليلة البلور" الشهير عام 1938، حين تعرّضت ممتلكات اليهود للتدمير، وقُتل العديد منهم. وتصاعدت الجرائم ضدّ اليهود حتّى وصلت إلى المحرقة الشهيرة (الهولوكوست)، التي شهدت إبادةً جماعيةً منهجيّةً لليهود.

وعليه، فقد كانت الأزمات الاقتصاديّة في جمهورية فايمار، من التضخّم المفرط إلى الكساد العظيم، سبباً رئيساً في تصاعد معاداة السامية والعنف ضد اليهود. وقد استغلّ اليمين المتطرّف هذه الأزمات لتأجيج الكراهية، ما انتهى إلى كارثة إنسانية بلغت ذروتها في المحرقة.

السلطنة العثمانية

رزحت السلطنة العثمانية تحت أزمات اقتصادية خانقة خلال الحرب العالمية الأولى، ترتّب عليها تصاعد العنف ضدّ الأرمن والآشوريين، وقد بلغ ذروته بالإبادة الجماعية لمئات الآلاف منهم.

كان الاقتصاد العثماني قبل الحرب، يعاني عجزاً كبيراً في الميزانيّة وديوناً ضخمة، حيث اقترضت الحكومة العثمانية 100 مليون دولار من فرنسا في أيار/ مايو 1914. ومع اندلاع الحرب، استنزفت تعبئة الجيش العثماني الموارد الاقتصادية والبشرية، حيث تم تجنيد 2.8 ملايين شخص، ما أدّى إلى نقصٍ في الأيدي العاملة ومن ثمَّ انخفاض الإنتاج، الذي أدّى إلى ارتفاع نسب التضخّم. كما تسبّب إغلاق الموانئ ونقل الإمدادات العسكريّة في نقص الغذاء وتفاقم التضخّم، حتّى صارت المدن العثمانية تواجه خطر المجاعة، بحسب ما ذكر يوجين روغان، في كتابه "سقوط العثمانيين… الحرب العظمى في الشرق الأوسط 1914-1920".

بدأت الاعتداءات على الأرمن قبل الحرب، حيث شهدت الفترة بين 1894 و1896 مذابح عنيفةً قُتل فيها كثير من الأرمن، وشُرّد آخرون. في عام 1909، وقعت مذبحة أضنة، حيث ذُبح 20 ألف أرمنيّ، وهُدمت منازلهم وحُرقت ممتلكاتهم. خلال هذه الفترة، دعمت الحكومة العثمانية البدو من الكُرد، الذين استولوا على أراضي الأرمن المهجرين، ما زاد من معاناتهم.

ومع اشتداد الحرب العالمية الأولى وهزيمة الجيش العثماني أمام الروس، اتهمت حكومة "تركيا الفتاة" الأرمن بأنهم "طابور خامس" يهدّد الدولة، تماماً كما حدث لليهود في روسيا القيصريّة وجمهورية فايمار. حرّض أعضاء جمعية الاتحاد والترقي على إبادة الأرمن، وأشرفوا على عمليات ترحيل جماعي للمسيحيين الأرمن واليونانيين، وتم تهجير مئات الآلاف قسراً. خلال هذه العمليات، تعرّض القرويون الأرمن لأبشع أنواع العنف الوحشي من القتل والتدمير والتهديد بخطف النساء.

وقد بلغت المأساة ذروتها في الإبادة الجماعية للأرمن بين عامي 1915 و1918، حيث قُتل مئات الآلاف من الأرمن والآشوريين في أثناء الترحيل القسري الذي أجبرتهم عليه السلطات العثمانية. تشير التقديرات إلى أن ما بين 600 ألف إلى 1.5 ملايين أرمني لقوا حتفهم. وكانت هذه المأساة أول إبادة جماعية في العصر الحديث.

هنود أوغندا

في أوائل سبعينيات القرن العشرين، خلال حكم الديكتاتور الأوغندي عيدي أمين، تعرّضت الجالية الهندية والآسيوية في أوغندا، للطرد ومصادرة أملاكها، ما أدّى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وكان الاقتصاد الأوغندي يعاني أزمات ماليّة قبيل انقلاب أمين عام 1971، نتيجة الإنفاق الحكومي البذخي على مشروعات فاخرة تمتاز بالفخامة والترف، مثل فندق النيل، ومطار عنتيبي. ناهيك من السياسات الاقتصاديّة اليسارية، وتأميم الشركات الأجنبيّة. وقد أدّى كل ذلك إلى عجز في الميزانية، وتضخّم كبير، وارتفعت ارتفاعاً حادّاً أسعار المواد الغذائية، ما زاد من معاناة الفئات ذات الدخل المنخفض.

من آثار التضخّم الاقتصاديّ النفسيّة الاجتماعيّة السياسيّة، في السنوات الأخيرة، التحريض على الجاليات الأجنبيّة والأقلّيات العرقيّة في كثير من دول العالم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الجالية السورية في تركيا وفي لبنان، والتململ المتصاعد تجاه الجالية السودانيّة في مصر، والشرق أوسطيون في أوروبا

بلغ عدد الجالية الهندية في أوغندا عام 1969، نحو 80 ألف شخص، كانوا يعدون جزءاً مهماً من الاقتصاد الأوغندي، إذ ساهموا في قطاعات التعليم والصناعة والتجارة. ولكن أمين، اتهمهم بتحويل أرباحهم إلى الخارج، واستخدمهم "كبش فداء" (مثلما وقع لليهود والأرمن سابقاً)، لتشتيت انتباه الشعب عن الأزمات الاقتصادية والسياسية. وفي عام 1972، أمر أمين، بطرد الآسيويين، ما أدّى إلى تهجير آلاف الأسر الهندية ومصادرة ممتلكاتهم.

كان لهذا القرار عواقب اقتصاديّة وخيمة، حيث انخفض الناتج الصناعي، وتفاقم عجز ميزان المدفوعات، وازدادت تكاليف المعيشة. كما أدّى نقص الكفاءات في قطاعات التعليم والمهارات الفنية إلى تدهور الخدمات العامة. وقد استغلّ الجيش الأوغندي هذه الفرصة لنهب الشركات المزدهرة والاستيلاء عليها، ما فاقم من استشراء الفساد وسوء الإدارة.

ويرى الباحث مايكل ترايب، أنّ طرد الآسيويين من أوغندا ومصادرة أملاكهم، كانا محاولة من أمين، للتملص من مسؤوليّة تدهور الاقتصاد، بإلقاء اللائمة على الجالية الآسيوية. لكن هذا القرار أدّى إلى تفاقم الأزمات الاقتصاديّة تفاقماً شديداً، وفقدت أوغندا الكفاءات ورؤوس الأموال التي كانت تساهم في استقرار اقتصادها.

"توتسي" رواندا

وشهدت رواندا، منتصف تسعينيات القرن العشرين، مذابح مروعةً نظّمها الهوتو، وهم أغلبية شعب رواندا، ضدّ أقلّية التوتسي، وهي جماعة عرقيّة تسكن رواندا وبوروندي. وكانت هذه المذابح مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بالأزمات الاقتصادية التي اجتاحت البلاد. تدهور الاقتصاد الرواندي نتيجة انخفاض أسعار محاصيل البلاد الرئيسية، مثل القهوة والشاي، أدّى إلى أزمة زراعيّة وماليّة حادّة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين. تفاقمت الأوضاع بسبب الجفاف، الذي دفع الفلاحين إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس، بينما تمكّنت النخبة فقط من الحفاظ على ثرواتها بفضل الفساد والعلاقات الحزبية.

ويقول الباحث الأمريكي دونالد إي ميلر، في كتابه "عودة إلى الإنسانية... تاريخ شفوي للإبادة الجماعية في رواندا ضد التوتسي"، إنّ الإبادة الجماعية لا تحدث بسبب أفراد مختلّين أو متآمرين فحسب، بل تنشأ في سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية معينة، وهو ما توفر في رواندا آنذاك. إذ يؤكد المؤرخ فيليب دينيس، أن الركود الاقتصاديّ في رواندا كان أحد العوامل التي ساهمت في إبادة التوتسي، إلى جانب الأيديولوجيا. وقد أشار ألويس بيجيروموامي، أسقف نيوندو، في مقال له قبل اندلاع المذابح، إلى أنّ المشكلة الرواندية كانت اجتماعيةً واقتصاديةً أكثر من كونها عنصريةً.

فبحلول عام 1989، تفاقم الفساد في رواندا، حيث كشفت فضائح مثل اختلاس وزير الماليّة 30 مليون فرنك رواندي، ما أثار غضب الشعب. مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أصبح التحريض على شعب التوتسي وسيلةً للهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤوليّة كالعادة، فكان من عواقبه ارتكاب مذابح فظيعة، واستُخدمت أقلّية التوتسي كبش فداء لتوجيه الغضب الشعبي بعيداً عن الحكومة.

وكانت هذه العوامل الاقتصادية والسياسية، إلى جانب الجفاف والفساد، قد ساهمت في خلق بيئة خصبة لارتكاب الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها نحو نصف مليون من التوتسي (ثلاثة أرباع شعب التوتسي)، على يد الهوتو.

صينيّو إندونيسيا

في أواخر تسعينيات القرن العشرين، خلال الأزمة الماليّة الآسيوية، تعرّضت إندونيسيا لأزمة اقتصاديّة حادّة أثّرت أثراً كبيراً على استقرارها السياسي والاجتماعي، وأدت إلى تصاعد العنف ضدّ المسيحيين والصينيين في البلاد. كان الاقتصاد الإندونيسي يعتمد اعتماداً كبيراً على الاقتراض الخارجي، وعندما انسحب المقرضون الدوليون فجأةً، في 1997، انهارت الروبية الإندونيسية بنسبة 70%، وانخفض مؤشّر بورصة جاكرتا بنسبة 50%، وتردى الوضع الاقتصادي مع تضخّم جامح وانهيار الثقة بنظام الديكتاتور سوهارتو، الذي واجه صراعاً داخلياً على السلطة.

في ظلّ هذه الأزمة، استُخدمت الجالية الصينية كبش فداء أيضاً، إذ اتّهم سوهارتو ورجاله، رجال الأعمال الصينيين، مثل سفيان واناندي، بالتآمر لخفض قيمة الروبية ورفض دعم حملة "حب الروبية" التي دعت إليها الحكومة للتخلي عن الدولار ودعم الروبية الإندونيسية. شنّت الحكومة حملة تحريض ضدّ الصينيين، ووصفتهم بـ"الخونة"، ما أدّى إلى تصاعد الكراهية ضدّهم. تحالفت قوات الكوباسو (قوات النخبة في الجيش الإندونيسي)، بقيادة صهر سوهارتو، اللواء برابوو سوبيانتو، مع جماعات إسلامية متطرّفة، مثل ديوان الدعوة الإسلامية، لنشر العداء ضدّ الصينيين والمسيحيين.

يعيد التاريخ نفسه، ونشاهد كيف أصبح اللاجئون السوريون والسودانيون كبش فداء مع ارتفاع معدلات التضخّم في تركيا ولبنان ومصر، حيث تعالت حملات الكراهية ضدّ هؤلاء اللاجئين الذين لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل. وأصبح اللاجئون السوريون والسودانيون ذريعةً جاهزةً ومتكرّرةً لأزمات اقتصاديّة يعانيها مواطنو تركيا ولبنان ومصر

وفي شباط/ فبراير 1998، دعا مجلس علماء إندونيسيا إلى "الجهاد الوطني" ضدّ المضاربين والمحتكرين، وهي مصطلحات شملت رجال الأعمال الصينيين. أدّى هذا التحريض إلى أعمال عنف وشغب دامية استهدفت المتاجر والمجتمعات الصينية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات الصينيين. كانت هذه الحملات العنصريّة وسيلةً لتشتيت الانتباه عن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي عصفت بإندونيسيا، لكنها عمّقت الانقسامات وأدت إلى سقوط نظام سوهارتو لاحقاً.

السوريون والسودانيون

والآن يعيد التاريخ نفسه، ويتكرّر النمط ذاته مع اللاجئين السوريين والسودانيين، فمع ارتفاع معدلات التضخّم في تركيا ولبنان ومصر، تعالت حملات الكراهية، ضدّ هؤلاء اللاجئين الذين لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل، وصل بعضها لأعمال عنف وقتل وحرق لبعض الممتلكات السورية. وأصبح اللاجئون السوريون والسودانيون كبش فداء لأزمات اقتصاديّة يعانيها مواطنو تركيا ولبنان ومصر، وورقة يستعملها متخذ القرار لذرّ الرماد في العيون والهروب إلى الأمام.

ففي مصر التي احتضنت هؤلاء المهجرين والنازحين بحفاوة بالغة، منذ الثورة السورية عام 2011، سرعان ما استحال الحال بعد تفاقم الأزمة التي بدأ يعيشها الاقتصاد المصري منذ تعويم الجنيه المصري بنهاية 2016، وبلغت أشدّها عام 2022، بعد خروج الأموال الساخنة من مصر وارتفاع معدلات التضخّم ارتفاعاً قياسياً (على غرار ما حدث في إندونيسيا في نهاية حكم سوهارتو).

فما لبث التحريض على ترحيل السوريين والسودانيين (الذين هربوا إلى مصر مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وفي السودان منتصف نيسان/ أبريل 2023)، أن بدأ يتردّد في القنوات شبه الرسمية، على ألسن بعض الإعلاميين والمؤثرين، بعد أن كان حكراً على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قد يُعزى إلى ذباب إلكتروني. ويحمِّل هذا الخطاب التحريضي اللاجئين بعض مسؤوليّة تردّي الأوضاع المعيشيّة الذي تعانيه بلاد الأهرام.

وإذا صحَّ هذا النمط التاريخي في الحالة المصرية، فربما يكون هذا التحريض العنصري من آيات سكرات موت "جمهورية يوليو"، وحينئذٍ نكون أمام مفارقة تاريخية عجيبة؛ فجمهورية يوليو التي ابتدأت عهدها بشعارات "القومية العربية"، ربما يكتب التاريخ فصلها الأخير، وهي تحرّض تحريضاً عنصرياً ضدّ جاليات الشعوب العربية.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.