في فيلمه "يونان"، الذي شارك في مسابقة "برليناله" الرسمية، يروي المخرج السوري أمير فخر الدين، قصة "منير"، وهو كاتب عربي مقيم في المنفى، يفقد شغفه بالحياة بعد أن يبعثر الزهايمر ذاكرة والدته، فيقرر مغادرة الحياة. لكن القدر يدعه يلتقي "فاليسكا"، المسنّة الألمانية التي تدير نزلاً في "هاليغ"، وهي مجموعة من جزر الأهوار الصغيرة في بحر الشمال.

هذه الجزيرة، التي تعيش ظاهرة غرق وقيامة مستمرةً بسبب فيضان دوري، تصبح برزخاً، يدفع منير للتأمل في وجوده. الجزيرة تصبح استعارةً عميقةً في سياق سؤال سينمائي: هل يمكن للحياة أن تكون كما كانت بعد انحسار الموت؟

أمير يلتزم بأسلوبه السينمائي الهادئ والشاعري، ويرسم بحركة كاميرا بطيئة وانسيابية، وموسيقى سعاد بوشناق، وعبارات شعرية يستعيرها من المتنبي أو يسطّرها بنفسه، ملامح شخصية منير، وحاله، ويُشعرنا عبر الطبيعة التي يتحرك وسطها، السماء الداكنة التي قُدّر لها أن تنحسر، بما يتلاطم داخله.

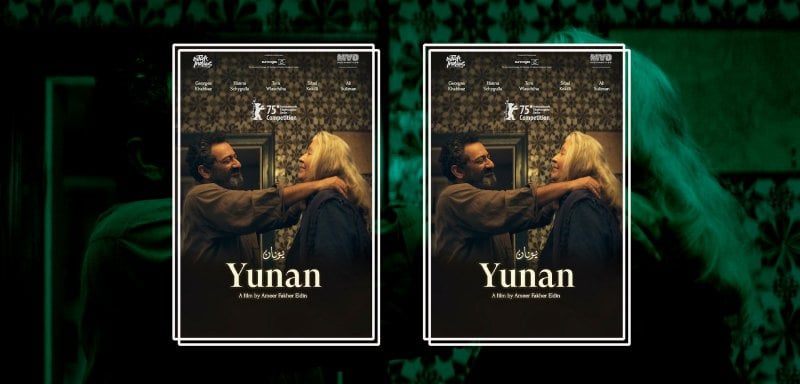

نجما الفيلم، المخضرمان اللبناني جورج خباز والألمانية هانا شيغولا، اللذان يتقاسمان كامل مساحة الفيلم بينهما تقريباً، لم يخيّبا خيار فخر الدين؛ ففي حين يسحب خباز، بعينين حزينتين خلع نظارته عنهما، أنفاس مشاهديه، بتعابير تشي بأوحال القنوط والمعاناة التي يتمرغ فيها داخلياً. تنبض الشاشة الكبيرة بالحياة كلما تحدثت شيغولا، بصوتها الأمومي، وينسجمان أداءً، في رقصة قد لا تكون مثاليةً، لكنها كافية للإبقاء على قيد الحياة.

خلال المؤتمر الصحافي لـ"يونان"، الاسم المقتبس من قصة النبي يونس، سألت "خبّاز"، عن كيفية تحضيره للدور كـ"ممثل غريب بلغة أجنبية في أرض غريبة"، فأوضح أنه تساءل عند قراءة السيناريو: كيف سيلعب الدور وهو الذي لا يتحدث اللغة البتة؟ لكنه في النهاية خضع لدروس لغوية متعلّقة بدوره فحسب، مشيراً إلى أنّ تجربة التصوير على الجزيرة القاحلة ساعدته في لعب الدور.

تجنّباً لأضواء المهرجان وزحمته، أجريت هذه المقابلة مع المخرج أمير، مع انتهاء "برليناله"، للحديث عن "يونان" كصنعة سينمائية، وعن ماضيه منذ أن وقع في سحر الشاشة الكبيرة.

*لنبدأ حوارنا بالتحدّث عن حياتك في الجولان؛ كيف نشأت علاقتك بالسينما؟ وما أول فيلم شاهدته في السينما؟

لم تكن لدينا سينما في الجولان المحتلّ. مجدل شمس قرية جبلية صغيرة، بلا توجيه فنّي في المدارس. كان والدي يرغب في أن أصبح طبيباً أو معقّباً ضريبياً، وكان له تأثير كبير عليّ في سن الثامنة عشرة، إذ أرسلني إلى تل أبيب لدراسة العبرية. لكنني لم أحبّ اللغة أو الطبّ، فبقيت هناك ثلاثة أسابيع فقط. كانت تلك تجربتي الأولى في المدينة؛ شاب قادم من القرية إلى مكان غريب.

مررت يوماً قرب "سينماتيك"، ودخلت بدافع الفضول. جلست في قاعة صغيرة مع خمسة من كبار السنّ. عُرض فيلم إيطالي، ولم أتمكن من تعقّب الترجمة العبرية. بقيت أتابع الفيلم ثلاث ساعات، دون أن أفهمه، مشدوهاً بتجربة الصوت والصورة.

بعد الخروج، راودني شعور غريب، وكأنني مررت بتجربة أول قبلة، ثم تذكرت أنها لم تكن الأولى، وتذكرت أيضاً كيف كنت أتسلل وأنا في الثامنة لمشاهدة الأفلام على قناة سورية دون صوت لكيلا أوقظ أهلي. كنت أتابعها لسنوات، وأشعر بمسؤولية تجاه شيء لا أفهمه، باذلاً جهداً لإعادة بنائه، وتخيّل الصوت. عندما كبرت، وعرفت السينما، أدركت أنّ هناك علاقةً عضويةً بيني وبين الصوت والصورة.

قررت دراسة السينما في تل أبيب، لكنني لم أكمل نصف السنة الأولى. كنت العربي الوحيد، وشعرت بأنّ المؤسسة تريد فرض سياقات عليّ، باعتباري مخرجاً درزياً، وهو ما رفضته. كان لديّ وعي سياسي حتى في تلك السنّ، فقررت ألا أخوض هذه التجربة، وتجنّبت الوقوع في هذا الفخ.

*حسب ما أعرف، أنت مخرج علّم نفسه بنفسه. مشاركة تجربتك ستفيد على الأرجح من يبدأون للتوّ مشوارهم المهني.

لتعلّم نفسك بنفسك، يجب أن تبذل جهداً أكبر، وتحافظ على الاستمرارية، وهو أصعب من اتّباع منهج محدد. تركت دراسة السينما وعملت في دار تأجير معدّات تصوير، وفي ذهني خطة مزدوجة: تعلّم التقنيات والحصول على تخفيض لتصوير فيلم قصير، لأنني لم أكن أريد تمويلاً إسرائيلياً، وهو ما تحقق.

"كنت أبدأ بتعلّم كتابة السيناريو من خلال مشاهدة أفلام أحبّها، أوقفها بعد 30 ثانية، وأكتب ما أراه وأسمعه كسيناريو. استغرقت العملية شهرًا، ونتج عنها نص يتفوّق أحيانًا على النص الأصلي"

في الوقت نفسه، قررت مشاهدة أفلام من دول مختلفة كل شهر. كنت أبحث عن أشهر الأفلام وعن ثقافة البلد وتاريخه، وأشتريها. كنت أشاهد من ثلاثة إلى أربعة أفلام يومياً، وأبحث عن مقالات نقدية عنها. هذا ساعدني على فهم السينما بشكل أعمق، وربطها بفلسفات وأعمال فنية أخرى. تابعت هذا لمدة خمس سنوات، وشاهدت نحو ألفَي فيلم.

أدركت أنّ السينما ليست مجرد ترفيه، بل هي فعل ثقافي يعبّر عن هموم المجتمعات ويسلّط الضوء على قضايا قد تُنسى. السينما تعرّفك على ثقافات أخرى، وتفتح أمامك آفاقاً جديدةً. أفلامي تعكس شعوراً بالمسؤولية تجاه التجارب الشخصية وترجمتها إلى عمل فنّي.

في كتابة السيناريو، كنت أبدأ بمشاهدة أفلام أحبّها، وكنت أوقفها بعد 30 ثانيةً مثلاً، ثم أكتب ما أراه وأسمعه كسيناريو. وهكذا كانت تستغرق منّي المشاهدة والكتابة، شهراً، ويتكون لديّ نص أفضل من ذاك الذي كتبه المخرج، لأنّ ما أشاهده هو الفيلم بعد مونتاجه. بهذه الطريقة، كنت أتعلم ما يمكن أن يُكتب وما لا يُحكى في النص. هذا المنهج زاد من ثقافتي السينمائية، ومنحني الثقة بالكتابة، ما سهّل عليّ كتابة فيلمي الأول.

"عندما تُنفى، تُفتح أمامك ثقافة جديدة، لكن حتى لو اندمجت، ستشعر بأن شيئاً ينقصك"

يُقال إن كل فيلم هو "سيرة ذاتية" لصانعه. بالنظر إلى تجربتك الشخصية كمن عايش النزوح من أوكرانيا التي وُلدت فيها، مروراً بالجولان السوري الذي نشأت فيه، وصولاً إلى ألمانيا، إلى أي حد يمكن أن ينطبق هذا على "يونان"؟

كل فيلم يحمل جزءاً من حياة صانعه. الفيلم ليس فقط عن قصة منير، بل هو انعكاس لمشاعر عشتها في الجولان. كما تحدثت في برليناله، نربط بين المنفى والحركة، لكنني وُلدت في بلد نُفي (اُقتطع) بحد نفسه، وبات منفى لي. وكانت تجربتي، كشخص يعيش بعداً ثقافياً- في إسرائيل- تشبه تجربة أي شخص يأتي إلى ألمانيا.

عندما تُنفى، تُفتح أمامك ثقافة جديدة، لكن حتى لو اندمجت، ستشعر بأن شيئاً ينقصك. وعندما تعود إلى وطنك، تشعر بالغربة هناك أيضاً، ويُنظر إليك كغريب. يمكننا النظر إلى الإنسان الذي فُرضت عليه العزلة مرة في حياته، وكأنه عالق في الزمن، وعندها ليس هناك عودة للأسف. لذلك أرى نفسي، وكأني عالق في الجولان، الذي اُحتل مرة، وظل لدى سكانه الشعور بالانتماء لسوريا، التي لا نعرفها، التي إن ذهبت إليها لن أشعر بتلك الألفة التي أحلم بها، وهذه معضلة.

من خلال "يونان"، أقبل واقعي بالخيال، حتى العبثي منه. بالنسبة لي، ليست فاليسكا، أو أي أحد آخر، من ينقذ منير، بل والدته الموجودة في خياله، التي تقول له لتدع خيالك يدلك دون أن تهجر نفسك. هذه ببساطة تجربتي، التي ألخصها بأن خيالي من يدلني. بدون خيالي وحلمي بوطن ساحر لا أعرفه لن أشعر بسلام.

* لِم لم تحدد جنسية منير في الفيلم؟

كان ذلك مقصوداً. جنسية منير لا تعني شيئاً في هذا الفيلم، لأنه يمثّل أي إنسان في حالة بحث مستمر عن معنى، بعيداً عن وطنه. لست لاجئاً سورياً، ولم أقم بصنع فيلم عن واقع لا أعرفه. عندما كنت في تل أبيب، كنت أدافع عن سوريّتي، لأنهم لا يقبلونك كسوريّ. وعندما أتيت إلى ألمانيا، شعرت بالخجل من أن أقول إنني سوريّ، برغم أنّ لي الشرف في ذلك. تملّكني شعور بأنني أمتلك امتيازاً مقارنةً بالسوريين الذين عانوا. لم أكن أرغب في وضع نفسي في خانة السوري القادم من تراجيديا الحرب. لذا، أحكي عمّا أعرفه وأحترم ما لا أعرف.

تجربتي في الجولان مفيدة لأي مهاجر إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة، فهي تشبه تجربة الأجيال السورية الجديدة التي ستعيش الغربة بعد عشرين سنةً. منير شخصية تشعر بالغربة في كل مكان، وهذا يتجاوز مفهوم الهوية الجغرافية. حتى الأوكراني قد يتماهى مع الفيلم، كونه قد عاش اللجوء والاغتراب.

*تريد التركيز على التجربة الإنسانية دون "الاستحواذ" على تجربة السوريين، لكونك لم تعِش في سوريا؟

بالضبط. الوصول إلى نقطة تقاطع المشاعر المشتركة، مثل الغربة والبعد والغرق الرمزي. في فيلمي، لم أذهب إلى الميلودراما أو أركّز على حياة المهاجرين اليومية. عندما أتحدث عن شيء، أحب أن أتناول ما أعرفه جيداً احتراماً لأفلام أخرى تناولت هذه المواضيع. عندما صنعت الفيلم، تساءلت عمّا يمكنني إضافته إلى تجربة الغربة، وهي تجربة مشتركة بين الجميع.

أحد مصادر إلهامي، رسالة انتحار الكاتب النمساوي شتيفان تسفايغ، الذي هاجر بسبب الحرب ووصل إلى البرازيل، لكنه لم يستطع نسيان ماضيه أو التطلع إلى المستقبل. تحدث عن معاناته من انهيار "وطن لغته"، ما دفعه للانتحار برغم مكانته. فكرت في سبب انتحاره، وركزت على تسليط الضوء على التجربة الوجودية للمهاجر، والروح المعذبة بسبب البعد، في سياق ثيمة اللاجئ المعاصر. شعرت بأنّ هذه التجربة لم تُمنح حقها سينمائياً. "يونان" يمنح مساحةً كبيرةً لشعور الغربة والعزلة والاكتئاب، حيث يصل الشخص إلى نهاية العالم محاولاً إنهاء حياته، لكن مخياله يظلّ هو الرابط بالحياة.

"أحد مصادر إلهامي، رسالة انتحار الكاتب النمساوي شتيفان تسفايغ، الذي هاجر بسبب الحرب ووصل إلى البرازيل، لكنه لم يستطع نسيان ماضيه أو التطلع إلى المستقبل"

*يقول تاركوفسكي: "مجاورة الشخص مع بيئة لا حدود لها (...) وربط الإنسان بالعالم كله، هذا هو معنى السينما". حدّثني العديد من مشاهدي "يونان"، بأنه ذكّرهم بسينما تاركوفسكي ونوري جيلان، هل لك أن تحدثنا عن مراجعك السينمائية للفيلم؟

تاركوفسكي مصدر إلهام لي كفنان وفيلسوف في السينما، وقد قرأت كتبه وشاهدت أفلامه. وُلدت في الاتحاد السوفياتي السابق، حيث تأثرت بثقافته وأدب بوشكين ودوستويفسكي، برغم أنني جولانيّ، ولست روسياً أو أوكرانياً. السينما بالنسبة لي وسيلة لإظهار الإنسان في مواجهة الكون اللامتناهي.

مراجعتي للثيمة ليست مستوحاةً من مخرجين معيّنين، بل بشكل أكبر من التأمل في الوجود، وهذه الرغبة في رؤية العالم بطريقة أخرى، دون أن نكون أسرى لتفسيرات ثابتة.

عندما يقال إنّ فيلمي يذكّر بمخرج معيّن، أعدّ الأمر إطراءً. استخدام الطبيعة في "يونان"، قد يذكّر بتاركوفسكي، فيما يذكّر "الغريب" أكثر بنوري جيلان.

الرسام الألماني كاسبر فريدريك، كان مصدر إلهام بالنسبة لي أيضاً، وقد أهديته إحدى اللقطات، تحديداً لوحته الشهيرة "متجول فوق بحر من الضباب". وهذا إن دلّ على شيء، فيدلّ على أنّ الفن عمل ثقافي إنساني متواصل.

أحب للغاية الشعر، خاصةً في السينما. ويمكنني القول بأنني كنت متأثراً بالمخرج ثيودوروس أنغيلوبولوس، أكثر من أي مخرج آخر.

برغم عدم تأثّر فيلمي هذا، بفيلم بعينه، لكنني وجّهت عبر مشهد صغير، تحيةً إلى أنغيلوبولوس، وتحديداً فيلمه "المرج الباكي"، عندما تزيل الراعية العقد من الخيط، كنايةً عن تحرير البطل من عقدة التواصل. لكن، عندما تقوم بتحية مخرج عبر مشهد أثّر فيك، عليك أن تستخدمه بطريقة مدروسة للغاية، ومفيدة لك، وتحاكي قصة فيلمك، لا أن تستخدمه بطريقة جمالية فحسب.

*فيلمك يعتمد على معالجة شاعرية بطيئة، حيث الطبيعة جزء أساسي من دراسة شخصية البطل، مع غياب كبير للحوار. هل لك أن توضح رؤيتك، في ظلّ رواج الأفلام المدفوعة بالحبكة، خاصةً عبر المنصّات؟

لا أفكر بهذه الطريقة. الإيقاع الداخلي للفيلم تحدده الحالة التي أرغب في معالجتها. نتحدث عن شخص غريب ووحيد، وعن فيلم يعكس حالة فشل في التواصل بسبب عوامل نفسية وثقافية. الفكرة أنّ الإنسان يشعر بإرهاق كبير عندما يكون غريباً، مع أسئلة لا يمكن تجاهلها. لذا، مهمتي أن يشعر المشاهد بتلك الحالة، لا أن يحصل على معلومات عن منير، فهذا ليس مهماً.

في رواية "المسخ" لكافكا، لا يخبرك من أين جاء سامسا أو ما مهنته. تبدأ الرواية بتحوّله إلى صرصور دون تفسير، ويركّز على حالته النفسية ومعالجتها. وقد تلحظ تكراراً؛ هذا ما يسعى إليه كافكا: إدخال القارئ إلى عالمه الداخلي. وبالمثل، لو كنت قد اتّبعت نهجاً تقليدياً، لتوجّب عليّ التعبير من خلال المعلومات والحوارات، لكني اخترت مبنى مختلفاً، فيه دراسة للحالة على نحو أكبر.

نعيش في عالم مليء بالضوضاء والسرعة. في "يونان"، حاولت إبطاء الزمن لتمكين المشاهد من التأمل في اللحظات التي نهملها عادةً. الطبيعة هنا ليست مجرد خلفية، بل انعكاس لصراع البطل الداخلي. أردت أن أترك المشاهد في حالة تأملية ليفكر في ما لم يُقَل.

المونولوج في النهاية يمثّل تفجراً للحالة الداخلية للبطل. الفيلم يبدأ بالصمت ويتطور تدريجياً إلى حركة وصوت، ما يوضح تطور شخصية منير عبر لغة جسده.

لنتخيّل سيناريو مختلفاً؛ أن يصل منير مثلاً إلى الجزيرة، ويبدأ بالتحدث عن قصته، كي يكسب تعاطفنا. أنا لست كذلك. إن اقترب غريب مني، أحب أن أخطو خطوةً نحوه دون تفاصيل، كما رأيت أيضاً في فيلمي الماضي، "الغريب". أريد الحديث عن هذه الرغبة والحاجة إلى التواصل الإنساني دون كلام وتفسيرات وتصنيف، لا أريد بناء دراما قائمة على جعلك تشفق عليّ، عبر ماضيّ المعقد، هذا تصنيف. الفيلم ليس مبنياً بهذا الأسلوب. يحكي الفيلم عن الرحلة الوجودية التي يعاني منها الإنسان، لا عبر الحالة النفسية فحسب، بل أيضاً عبر غروب شمس، أو لمسة من غريب، أو تقبّل منه، على نحو مفاجئ، ما يجعلك تشعر بشكل أفضل.

*كيف اخترت هذه الجزيرة لتصوير فيلمك؟ وهل واجهت عقبات خلال تصوير فيضان؟

جئت إلى ألمانيا لإتمام عمليات ما بعد الإنتاج لفيلمي "الغريب"، خلال جائحة كوفيد، وتلقيت دعوةً إلى حفل عيد ميلاد على جزيرة. استغربت وجود جزر ألمانية، فبحثت عنها ولفتتني صورة سكة قطار مغمورة بالمياه، وكأنها متجهة نحو البحر. قرأت عن ظاهرة الفيضان "لاند أونتر"، وهو ما ربطته بفكرة الغربة التي كنت أفكر فيها. زرت الجزيرة وتعرفت إلى سكانها، وكنت أزورها كل شهر، لمدة سنتين، للتعرف على ثقافتها وطبيعتها.

أخبرني السكان بأنّ الفيضان يحدث بين كانون الثاني/ يناير، وآذار/ مارس، لكن لم أشهد هذه الظاهرة خلال زياراتي. عندما تحدثت عن الفيضان في سيناريو الفيلم، تساءلت منتجة الفيلم عن ذلك، فقررنا استخدام المؤثرات البصرية. عملت مع أكبر شركات المؤثرات البصرية، التي عملت على أفلام مثل "أفاتار"، وقضيت نصف عام في التعاون معها لإنتاج هذه المشاهد المعقدة.

لكن في أثناء تصوير الفيلم في الجزيرة في تشرين الأول/ أكتوبر، وفي اليوم الرابع من التصوير، هبّت رياح قوية تصل سرعتها إلى 150 كم/ ساعة. أخبرنا السكان بأنّ الفيضان سيحدث في اليوم التالي، ووقد حدث بالفعل. كنت محظوظاً. كانت لدينا 20 دقيقةً فحسب للتصوير. بوجود فريق رائع، تمكّننا من التصوير وسط الرياح الشديدة. كانت هذه لحظةً حاسمةً بالنسبة لي كمخرج، وكان عليّ اتخاذ قرارات سريعة بشأن كيفية تصوير المشهد.

عندما شاهد فريق المؤثرات ما صوّرناه، أقرّوا بأنّ النتيجة كانت مذهلةً، إلى درجة أن العمل على تأثير الرياح والمياه كان سيستغرق منهم سنوات.

*كيف اخترت جورج خباز وهانا شيغولا، لأداء الدورين الرئيسيين في فيلمك؟ وهل تعتمد على مدير اختيار الممثلين أو تقوم باختيارهم بنفسك؟

لا أعمل مع مدير اختيار الممثلين/ ات، لأنني أعدّ الاختيار من أهم أجزاء صناعة الفيلم. ولأنّ هناك تعمّقاً أكبر في الـ"ميزان سين" في سينماي، وحضور الشخصية في الكادر، أعدّ فهم الممثل لطريقة عملي أهم بكثير من تذكره للحوار مثلاً. لذلك، اخترتهم في مرحلة مبكرة، قبل سنتين تقريباً من التصوير.

جورج اخترته لأنه يأتي من عالم المسرح والكوميديا السوداء. عندما رأيته مرةً من دون نظارات، شعرت بأنّ هذه العيون هي التي أريدها. وبعد حديثنا، تأكدت من اختياري؛ فهو مثقف وحساس وفهم فلسفة الفيلم بسرعة.

أما هانا شيغولا، فكتبت لها رسالةً بخط اليد عن الفيلم ودورها، وأرسلت لها قرصاً لفيلم "الغريب". بعد أيام، تلقّيت منها رسالةً تعبّر عن إعجابها بالمشروع، وراحت تدعو أصدقاءها لمشاهدته. عندما التقيتها في مقهى في باريس، انتبهت إلى أنني أعاني من مشكلة في التنفس، كالتي يعاني منها منير بطل فيلم، فوضعت يدها على يدي قائلةً: "ربما لست بحاجة إلى هذا الهواء الذي تبحث عنه". أيقنت حينها بأنها الملائمة للدور، شخص بتلك الحساسية حيال محيطه، ينفعل من مكان حقيقي للغاية، من دون فلاتر أو كثير تفكير.

أمير فخر الدين: اخترت الممثل جورج خباز، لأنه من عالم المسرح والكوميديا السوداء. عندما رأيته مرةً من دون نظارات، شعرت بأنّ هذه العيون هي التي أريدها.

اختياري للممثلين كان يعتمد على قدرتهم على التعبير عن الحالة الداخلية للشخصية أكثر من أيّ شيء آخر. جورج وهانا، كانا مثاليين للدورين، لأنهما يفهمان أنّ السينما لا تعتمد فقط على الحوارات، بل على الحضور والصمت.

كنت ألتقي أيضاً بسيبيل وعلي، شهرياً تقريباً، ونتناقش حول الفيلم وفلسفته. كنت أكتب أبياتاً شعريةً لهما قبل كل يوم تصوير، تلخّص الجوّ العام وتساعدهم في أداء دورهم.

*المونتاج هو صناعة الفيلم للمرة الثالثة كما نعلم. قمت بالمهمة بنفسك مجدداً كما فعلت في فيلمك الأول، هل لك أن توضح لماذا تفضّل ذلك؟

بالنسبة لي، المونتاج هو المكان الذي يُخلَق فيه الفيلم حقيقةً، حيث يتحقق معناه العميق. في أثناء وجودي في غرفة المونتاج، أشاهد الفيلم ينضج وأكتشف أبعاداً جديدةً لم أكن ألاحظها في مرحلة التصوير. في المونتاج، أتعامل مع الحقيقة كما هي، لا كما كنت أتصورها. أريد أن أكون حرّاً في العمل عليه، لا أن ألتزم بوقت محدد، بل أعمل عليه حينما يناسبني.

*بدأت بكتابة الجزء الثالث من الثلاثية، وأنت تعمل على "يونان"، هل لك أن تحدّثنا عنه، وكيف أثّرت بلورة "يونان" في فيلمك القادم؟

يحمل فيلمي الثالث اسماً مؤقتاً هو "حنين"، وللمونتاج دور أساسي فيه، تماماً كما كان في "يونان" الذي خرج من مونتاج "الغريب". أحبّ القيام بالمونتاج بنفسي، لأنه يؤثر على كتابتي أيضاً. مع الوقت، أدركت أنّ الأهم ليس ما يجب أن أكتبه، بل ما لا تنبغي كتابته، وهذه نقطة مهمة.

"حنين" يستمّر في طرح الأسئلة الوجودية، لكنه يتعمق أكثر في علاقة الإنسان بالمكان والزمان، فالحقيقة لا تُكتشف بسرعة، بل تحتاج إلى بحث واكتشاف. تدور القصة حول مغنّي أوبرا عربي ناجح في أوروبا، يفقد صوته ويعود إلى قريته، حيث تتعقد مشكلاته أكثر.

سأقدّم الجولان في الفيلم بصورة سحرية، بلا حدود أو احتلال، تعيش فيه شخصية متحررة. وعند مشاهدة الثلاثية كاملةً، يمكن رؤيتها كتجربة من منظور جولاني، لكن أيضاً من منظور الإنسان بحالاته المتعددة، لتعكس انتقال الإنسان من القيد إلى الحرية. النصّ جاهز، ونحن في مرحلة التمويل.

*وأنت تتحدث عن نصوص أفلامك، نعلم أنّ معايير الصناعة لا تنطبق عليها، حيث تُطلب عادةً 90 صفحةً للفيلم الطويل على الأقلّ. هل تواجه صعوبات في بلورة سيناريوهات أفلامك التي لا تضمّ الكثير من الحوارات؟

صحيح، فيلمي الثالث يحتوي على العديد من الحوارات، لكنه ليس طويلاً (110 صفحات). في أفلامي السابقة، كانت الشخصيات صامتةً، أما في هذا الفيلم، فالبطل مختلف تماماً. أحبّ كتابة الحوارات، لكن فقط عندما تخدم النص.

أما قاعدة احتساب الدقيقة بصفحة سيناريو، فهي تلفزيونية وأمريكية جدّاً، ومع ذلك تبنّاها العالم كله، وأنا لا أؤمن بها، فقد يخرج مشهد من نصف صفحة بثلاث دقائق على الشاشة، لذا لا أعدّها مقياساً منطقياً.

نحن في ثقافة مختلفة، لكن لا أريد الرضوخ لأيّ ضغوط، فمن السهل أن تتأثر رؤيتك عندما لا تُتقبَّل. لم يخضع فيلمي "يونان" لأيّ محاولة تغيير. على سبيل المثال، رفض تلفزيون "ZDF/ARTE"، النصّ مرتين متسائلاً: "أين المهاجر السوري؟". لم يتوافق الفيلم مع معاييرهم. وبعد اكتماله، جرّبت المنتجة مرةً أخيرة، فأرسلته لهم فقبلوه، متعذرين بأنهم لا يعلمون كيف رفضوه سابقاً.

كم من الأفلام تضيع بهذه الطريقة؟ وكم من المخرجين يستسلمون أو يغيّرون رؤيتهم لإنتاج أعمالهم؟ هذا موضوع مهمّ ويستحق النقاش، خاصةً مع غياب الوعي بصعوبة صناعة أفلامنا في الغربة.

*هل تطور سيناريو الفيلم مع مرور الوقت خاصةً في ظلّ تصاعد توتر العلاقة بين ألمانيا والعرب الموجودين فيها منذ حرب غزّة؟

وقعت أحداث غزّة في أثناء تصوير الفيلم على الجزيرة في تشرين الأول/ أكتوبر، ما جعل التصوير صعباً عليّ. لم يتغير السيناريو، لكن الأجواء في ألمانيا وعلاقتها بالعرب خلال فترة التصوير والمونتاج أضافت طبقةً جديدةً إلى فهمي للفيلم، من خلال مناقشة قضايا الاغتراب والهوية الممزقة والسياقات السياسية مع الأصدقاء.

كان لهذا التوتر السياسي أثر غير مباشر على المونتاج، إذ أضفى طابعاً زمنياً معيّناً على الفيلم. أخبرتني صديقة آنذاك بأنها في البداية لم تجد الفيلم مرتبطاً بما يجري في ألمانيا، لكن عندما شاهدت الختام، حيث يقول البطل بيتاً من الشعر: "تُنسى كأنّك لم تكن"، أدركت أنّ الفيلم لا يصوّر البطل كشخص يحتاج إلى مساعدة "الأبيض"، بل يسعى ليُفهَم، ليُدرَك أنّ لديه ثقافةً مختلفةً، وأنّ أزمته ليست مع الآخر، بل في فقدانه وطنه وعدم انتمائه إلى هنا. لم تكن فاليسكا من أنقذته من الانتحار، بل خياله.

هذا ما يبدو واضحاً في المونتاج. منير يحاول الانتحار مرةً في الفيلم، وحينها لا يكون لفاليسكا أي دور في حياته، إذ يكون قد وصل للتو إلى النزل. كان في وسعي، خلال المونتاج، أن أقطع من مشهد محاولته الانتحار إلى الطيور في السماء أو الطبيعة. وهذا قطع كلاسيكي قد تجده في أي فيلم عالج موضوع الانتحار، كنايةً عن اختيار الشخصية الحياة، لكنني اخترت أن أقطع منه إلى قصة الراعي، أي إلى عالم الخيال. اختياري الخيال كان بمثابة بياني الوحيد.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.