تُعدُّ الحروب الأهلية وسقوط الأنظمة الدكتاتورية من أصعب وأخطر الفترات التي قد تمر بها الدول، حيث تنشأ تحديات هائلة وخيارات لا يحبذها "المنتصر" عادة، تعرقل مسيرة الانتقال إلى السلام والاستقرار. وبطبيعة الحال، تعاني المجتمعات التي شهدت نزاعات طويلة أو أنظمة قمعية من إرث ثقيل ينعكس على مختلف جوانب الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأهم الأمنية.

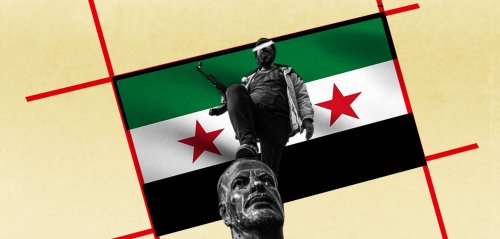

اليوم، سوريا هي الأحجية الكبيرة التي يحاول العالم فك طلاسمها، حول كيفية تحقيق العدالة الانتقالة والسير في طريق الغفران وصولاً بالدولة إلى بر الأمان، وبحسب الخبراء، وبرغم وجود تجارب قانونية عدة في العالم مثل تشيلي ورومانيا وجنوب أفريقيا، إلا أن المسار القانوني يختلف باختلاف الدولة، وتجربتها، وكذلك باختلاف طبيعة النظام ونوع النظم الإدارية والدستورية السابقة. لذا تستطيع سوريا الاستفادة من تجارب دول سبقتها للنجاح في العدالة الانتقالية، لكنها لا تستطيع نسخ التجربة كاملة.

ويرى خبراء أن العدالة الانتقالية يجب أن تأخذ في الاعتبار خصوصية الموروث الثقافي والسياسي، كتقاليد الثأر والمصالحة، ودور الطوائف في إخماد الصراعات، والبعد القبلي في تكريس المصالحة الشعبية بحسب مفاهيمه المحلية السائدة، ونوع التعويضات التي يقبل بها الضحايا، وأيضا عدد ونوع الجرائم المرتكبة وأثرها في كل مجتمع بحسب خصوصيته، وقدم الجريمة وإصرار المتهمين على تكرارها من عدمه، ومسؤولية التراتبية العسكرية والتي تختلف من تلقي أو إعطاء الأوامر، وكذلك تداخل حالات الدفاع عن النفس للأفراد المسلحين مع حالات النزاع المسلح لا سيما لصغار المجندين أو للمواطنين العاديين. وغيرها الكثير.

هل تنضم سوريا لتاريخ العدالة الانتقالية؟

بدأت العدالة الانتقالية كأداة قانونية عقب الحرب العالمية الثانية لكنها تطورت بشكل كبير في السبعينيات والثمانينيات، ثم أصبحت أكثر وضوحاً بعد نهاية الحرب الباردة. حتى صار يمكن وصفها اليوم بأنها منظومة قانونية دولية تهدف إلى كشف المسؤوليات عن الماضي تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة في المجتمعات التي عانت من الصراعات أو القمع السياسي.

هي مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي ظهرت لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد انتهاء النزاعات المسلحة أو سقوط الأنظمة القمعية. والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة والمصالحة الوطنية لضمان عدم تكرار الجرائم التي شهدتها تلك المجتمعات.

سوريا هي الأحجية الكبيرة التي يحاول العالم فك طلاسمها، حول كيفية تحقيق العدالة الانتقالة والسير في طريق الغفران وصولاً بالدولة إلى بر الأمان، وبحسب الخبراء، وبرغم وجود تجارب عدة في العالم مثل تشيلي ورومانيا وجنوب أفريقيا، إلا أن المسار القانوني يختلف باختلاف الدولة، لذا تستطيع سوريا الاستفادة من التجارب السابقة وليس نسخها

يمكن تتبع جذور هذا المفهوم من خلال محطات تاريخية، حيث ظهرت بوادر العدالة الانتقالية مع محاكمات نورمبرغ وطوكيو التي استهدفت محاكمة قادة الأنظمة النازية واليابانية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية. كرست هذه المحاكمات مفهوماً جديداً في القانون الدولي غير الكثير لاحقاً، وهو أن الجرائم المرتكبة خلال الحروب لا تسقط بالتقادم.

مع بداية السبعينيات والثمانينيات، برزت العدالة الانتقالية بشكل أوضح في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت سقوط الأنظمة العسكرية الديكتاتورية مثل الأرجنتين وتشيلي والبرازيل. في تلك الفترة، سعت هذه الدول إلى معالجة إرث القمع من خلال إنشاء لجان لتقصي الحقائق ومحاكمة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في حق شعوبها، كما حدث في الأرجنتين بعد انهيار الحكم العسكري عام 1983 بإنشاء لجنة "الحقيقة والعدالة".

مثلت هذه الفترة بكل أخطائها نقلة نوعية في تطور مفهوم العدالة الانتقالية، حيث انتقلت من نموذج المحاكمات الدولية إلى نموذج لجان الحقيقة المحلية التي تهدف إلى استعادة الثقة بين المواطنين والدولة. وفي تسعينيات القرن العشرين، ظهرت تجربة جديدة للعدالة الانتقالية في جنوب إفريقيا عقب انتهاء نظام الفصل العنصري، حيث أُنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة بقيادة ديزموند توتو.

اعتمدت اللجنة السابقة على مبدأ المصالحة من خلال الاعتراف العلني بالجرائم المرتكبة والاعتذار عنها، مقابل منح عفو مشروط للمجرمين الذين تعاونوا مع التحقيقات. هدفت هذه التجربة إلى ترميم النسيج الاجتماعي وتحقيق العدالة التصالحية بدلاً من التركيز على العقاب فقط، وهو ما جعلها نموذجاً يحتذى به في العديد من الدول الأخرى.

وفي التسعينيات، وللدقة بعد انتهاء الحرب الباردة، تفاقمت النزاعات الأهلية والحروب الداخلية في مناطق مختلفة مثل رواندا ويوغوسلافيا السابقة، الأمر الذي أدى إلى إنشاء محاكم دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا التي تأسست عام 1993، والمحكمة الدولية لرواندا عام 1994.

مع مطلع القرن الحادي والعشرين، تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتصبح أول محكمة دائمة مختصة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ورافق هذا التأسيس اعتماد الأمم المتحدة سياسات وإرشادات تدعم الدول الخارجة من النزاعات في بناء أنظمة عدالة انتقالية تشمل المحاسبة، وكشف الحقيقة، وتعويض الضحايا، وإصلاح المؤسسات. وقد جرى تطبيق هذه السياسات في عدة دول مثل سيراليون وليبيريا والعراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

بذلك، تطورت العدالة الانتقالية من مفهوم ظهر بعد الحرب العالمية إلى منظومة شاملة تسعى لضمان حقوق الضحايا وترسيخ العدالة في المجتمعات التي مرت بفترات قمع أو نزاعات. أصبحت هذه المنظومة جزءاً أساسياً من عملية إعادة البناء الوطني وتحقيق المصالحة، وهو ما يجعلها أداة قانونية وسياسية لا غنى عنها لضمان عدم تكرار المآسي وإرساء دعائم السلم والاستقرار.

لكن السؤال حول قدرة الحكومة الانتقالية في سوريا التي يرأسها أحمد الشرع "الجولاني سابقاُ"على تنفيذ أحد النماذج السابقة يظل مفتوحاً على مصراعيه ومتروكاً للوقت ليجيب عنه، لا سيما في ظل اتهام بعض أعضائها أنفسهم بارتكاب جرائم خلال الحرب الأهلية السورية.

الشرط الأول والأهم للبدء في مسار العدالة الانتقالية في أي بلد هو استقرار النظام السياسي بعد الحرب من خلال صناديق الاقتراع والنتائج القائمة على انتخابات نزيهة متفق عليها من كافة شرائح الشعب، لذا تعتبر المطالبة بعدالة انتقالية في المرحلة الحالية في سوريا مطلبا مستعجلاً حتى وإن كانت ضرورياً، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة الانتقالية لا تملك حق تعديل الأطر التشريعية كونها غير منتخبة ومؤقتة، وثانياً أنها تمثل طرفاً قائماً شارك في الحرب الأهلية، الأمر الذي يجعلها عرضة للتحقيق ككل الأطراف التي شاركت في حمل السلاح، وهذا ما نستخلصه من تجارب العدالة الانتقالية في العالم. إذ يجب أن تكون لجان التحقيق محيّدة وغير مسيسة.

يعتبر خبراء أن العدالة الانتقالية المستعجلة قد تقع في فخ عدم النزاهة والانتقام، فمن الضروري أن يستقر النظام السياسي والأمن والقضاء قبل ذلك.

لذا تعد استعادة الأمن من أعمدة الاستقرار بعد النزاعات وأحد شروط عملية العدالة الانتقالية. تعاني الدول الخارجة من الحروب من انتشار السلاح، وضعف أجهزة الأمن، ووجود جماعات مسلحة تهدد الأمن الداخلي. ووفقًا لتقرير البنك الدولي "إعادة بناء الأمن بعد النزاعات" فإن إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح من الجماعات المسلحة هما أولويتان ضروريتان لتحقيق الاستقرار، ومن ثم البدء بإصلاح البنية التشريعية ووضع القوانين المخصصة للتحقيق والمحاكمات في الجرائم التي ارتكبت قبيل مرحلة انتهاء الديكتاتورية.

الإصلاح المؤسسي يحتاج إلى صبر

غالبًا ما تُخلف الأنظمة الدكتاتورية مؤسسات هشة غير قادرة على أداء مهامها في ظل غياب الحوكمة والممارسات الفضلى. بحسب المفكر العالمي فرانسيس فوكوياما، في كتابه "بناء الدولة: النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين" (State-Building Governance and World Order in the 21st Century)، إذ يقول إن "بناء المؤسسات الفعالة يُعدُّ التحدي الأكبر للدول الخارجة من الحروب أو الأنظمة القمعية"، مشيرًا إلى "أهمية تأسيس مؤسسات قادرة على توفير الأمن والخدمات الأساسية كشرط للاستقرار".

أحد العقبات الكبرى التي تواجه المؤسسات الحكومية بعد سقوط الأنظمة هي أن مفاصل الدولة والمناصب الكبرى المتعلقة برسم وتنفيذ السياسات والمطلعين على سير العمل عادة ما يكونوا من المقربين من النظام الساقط. هذا بالإضافة إلى العديد من المشاكل الإدارية التي تطرأ مع اختفاء أو تراجع من يطلق عليهم لقب "Know How people" المختصين بالجوانب التقنية.

إصلاح المؤسسات وإعادة بناء هيكل الدولة يتطلب جهودًا مكثفة وإرادة سياسية وصبراً طويلاً، لكن هذا الإصلاح يصطدم بعوامل مثل الفساد، والمحاصصة الطائفية، وعدم الثقة بين الأطراف المختلفة. لذا يشير خبراء العدالة الانتقالية إلى "الصبر" وعدم الاستعجال في هذه المرحلة حتى لو عنى الأمر تسيير أعمال المواطنين الإدارية وفق النظم الإدارية السابقة، وهنا يقول جوزيف مسعد أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا إلى الفرق العظيم بين "الوقت في زمن الثورة والوقت في زمن الإصلاح"، فالأول يمر بسرعة خاطفة حاملاً معه نشوة كبيرة، بينما يمر زمن الإصلاح ثقيلاً ببطء شديد".

وإصلاح القانون يحتاج إلى" حياد سياسي"

بحسب الورقة المعنونة بـ "إصلاح الدستور والنظام السياسي بعد الربيع العربي" للباحث في القانون الدولي أحمد البوعينين، فالشرط الأول لتطوير وإصلاح المؤسسات الرسمية والاجتماعية، وتدعيم مؤسسات الدولة القانونية وتحريرها من سيطرة الأنظمة الفاسدة هو بناء "عقيدة سياسية ذات إجماع وطني"، بعيدًا عن الحزبية والعرقية والطائفية. الأمر الذي يزداد صعوبة كلما كثرت الأقليات الدينية والعرقية، أو كلما تعددت التوجهات السياسية، أو كلما كثرت الفصائل المسلحة، وجميع الأطياف السابقة موجودة اليوم في سوريا.

يشير مدير قسم الأبحاث في مركز حرمون وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة إكستر- بريطانيا د. سامر بكور في بحثه المعنون بـ "العدالة الانتقالية، تحديات ومسارات نحو بناء مستقبل جديد" إلى أن مسار العدالة الانتقالية ليس مجرد إجراء قانوني أو إداري، بل هو عملية تحويلية تهدف إلى إعادة بناء الثقة في المؤسسات، وإرساء أسس عقد اجتماعي جديد.

ويقول: "هذه العملية ليست سلسلة، كما قد يتصوّر البعض، إذ تواجه هذا المسار تحدّيات جمّة، على الصعيدين العملي والسياسي. فعلى المستوى العملي، تشكّل الأعداد الكبيرة من المتورطين في الانتهاكات السابقة تحدّيًا هائلًا قد يتجاوز قدرة أي نظام قضائي، وإن كان ذا كفاءة عالية، على التعامل معه. وفي العديد من الحالات، تجد الأنظمة الجديدة نفسها عاجزة عن مواجهة هذا العبء، حيث تضطر إلى إعادة بناء مؤسساتها السياسية والقضائية من الصفر، وهو ما يعوق جهود معالجة الماضي".

ويضيف: "أما على المستوى السياسي، فإن العدالة الانتقالية تحمل في طياتها تحديات شائكة، فمحاكمة المتورّطين في العنف السياسي والعسكري، أو تحميل الدولة مسؤولية الانتهاكات من خلال الاعتراف أو التعويضات، قد تثير الجدل وتزعزع استقرار النظام السياسي الوليد. وهذا التوتر بين تحقيق العدالة وضمان الاستقرار يجعل عملية الانتقال السياسي أكثر تعقيدًا".

تركت الحرب السورية كأي حرب أهلية المجتمع في حالة انقسام واختلاف في رؤى الإصلاح بعدد اختلاف المكونات الطائفية أو العرقية، الأمر الذي يتوقع خبراء أن يعيق تحقيق المصالحة الوطنية قليلاً. أما السيناريو الأسوأ فهو أن تتحول هذه الانقسامات إلى أداة تستخدمها النخب السياسية لتعزيز سلطتها وتكريس الارتداد الطائفي والاحتماء بها، كما حصل في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وفي لبنان بعد الحرب الأهلية.

مسارات العدالة الانتقالية مكلفة للغاية، وتحتاج إلى موازنات ضخمة لتغطية لجان التحقيق والرواتب وعمليات البحث واستقصاء الشهادات ومقابلات الشهود ومراجعة البيانات، وغيرها من العمليات الطويلة التي تحتاج جيشاً من الموظفين المتفرغين. لذا، يعد الإصلاح الاقتصادي جزءاً أصيلاً من عملية العدالة الانتقالية

كذلك، عادة ما تكون البنية التحتية للدول الخارجة من النزاعات مدمرة بشكل كبير، إضافة إلى ضعف الاقتصاد وهروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ويتطلب تجاوز هذه العقبة استثمارات ضخمة وإدارة فعّالة للموارد، ومع عدم قدرة أي شخص على المفاضلة بين أولوية العدالة على أولوية الاقتصاد، إلا أن مسارات العدالة الانتقالية مكلفة للغاية، وتحتاج إلى موازنات ضخمة لتغطية لجان التحقيق والرواتب وعمليات البحث واستقصاء الشهادات ومقابلات الشهود ومراجعة البيانات، وغيرها من العمليات الطويلة التي تحتاج جيشاً من الموظفين المتفرغين. وعلى الرغم من غرابة الفكرة، إلا أن الإصلاح الاقتصادي يعد جزءا أصيلا من عملية العدالة الانتقالية، ويشير جيفري ساكس في كتابه "نهاية الفقر" (The End of Poverty) إلى أن التنمية الاقتصادية في الدول الخارجة من الحروب تحتاج إلى استثمارات دولية ضخمة ومساعدات إنسانية تُدار بشفافية، مع ضرورة وجود خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار.

برغم العوائق وتداخل الأولويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، ورغم أن العدالة الانتقالية طريق صعب للغاية، لكن إرادة الشعوب كثيراً ما تفوقت على هذه العقبات، وتمكنت من تحقيقها، بينما ظلت مجزوءة أو غير متحققة في دول أخرى.

رواندا… العدالة الانتقالية الشعبية

بعد الإبادة الجماعية عام 1994، تبنّت رواندا أحد أكثر نماذج العدالة الانتقالية جرأةً من خلال محاكم الجاكاكا التقليدية، التي اعتمدت على مشاركة المجتمع المحلي في تحقيق العدالة والمصالحة. كانت المحاكم تهدف إلى كشف الحقيقة ومنح الضحايا فرصة للحديث والمطالبة بالعدالة، مع التركيز على إعادة بناء العلاقات المجتمعية.

ورغم الانتقادات التي طالت هذه المحاكم لافتقارها إلى بعض الضمانات القانونية، فإنها نجحت في تخفيف التوترات وإعادة بناء الثقة بين الفئات المختلفة. تعد تجربة رواندا في هذا المجال ناجحة، خصوصًا في تحقيقها المصالحة الوطنية والاستقرار، لكنها لا تزال تواجه انتقادات بسبب القيود على الحريات السياسية.

جنوب أفريقيا… عدالة تصالحية

عقب سقوط نظام الفصل العنصري في 1994، أنشأت جنوب أفريقيا لجنة الحقيقة والمصالحة برئاسة ديزموند توتو، والتي تعدّ واحدة من أبرز تجارب العدالة الانتقالية عالميًا. اعتمدت اللجنة على سرد الروايات والاعتراف بالانتهاكات المرتكبة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بدلاً من الاقتصار على العقوبات الجنائية. أثبتت هذه التجربة نجاحها في تقليل احتمالات نشوب نزاع عنصري جديد وفي بناء نظام ديمقراطي مستقر، لكنها لم تكن كافية لحل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت قائمة بين السود والبيض، ما أضعف بعض جوانب العدالة الاجتماعية.

رومانيا… محاسبة محدودة

بعد الثورة التي أطاحت بحكم تشاوشيسكو عام 1989، واجهت رومانيا صعوبة في التعامل مع إرث النظام السابق، حيث اقتصرت العدالة الانتقالية على محاسبة بعض القيادات المسؤولة عن الجرائم، دون فتح تحقيقات واسعة النطاق بشأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الروماني.

رغم اعتماد دستور جديد وإجراء إصلاحات مؤسسية، ظلت أجهزة الدولة تحمل بعض مظاهر النظام السابق، كما استمر الفساد ليصبح أحد أبرز العوائق أمام تحقيق عدالة شاملة. ومع ذلك، أسهم انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد، وإن لم تحقق العدالة الانتقالية أهدافها بالكامل.

تشيلي… عدالة الاعتراف والمصالحة

بعد انتهاء حكم أوغستو بينوشيه عام 1990، بدأت تشيلي عملية عدالة انتقالية من خلال إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة التي كشفت عن الجرائم التي ارتكبها النظام العسكري، بما في ذلك عمليات الاختفاء القسري والتعذيب. ورغم تحقيق بعض المحاكمات وإصلاح المؤسسات، فإن رموز النظام السابق احتفظوا ببعض النفوذ السياسي، ما أبطأ من وتيرة تحقيق العدالة الكاملة. ومع ذلك، ظلت تشيلي نموذجًا ناجحًا نسبيًا بفضل الاستقرار السياسي وإجراء انتخابات حرة، رغم استمرار الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحقيق عدالة اقتصادية أكبر.

العراق… عدالة لم تتحقق

بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، حاول العراق تحقيق العدالة الانتقالية من خلال اعتماد دستور جديد وإجراء محاكمات للمسؤولين عن جرائم النظام السابق، مثل محاكمة صدام حسين وقياداته.

ورغم ذلك، اتسمت هذه المحاكمات بطابع انتقامي وطائفي في بعض الأحيان، ما أدى إلى تعميق الانقسامات بدلاً من تحقيق المصالحة الوطنية. كما أن غياب خطة شاملة للعدالة الانتقالية، واستمرار الفساد والصراعات الطائفية، جعلا العراق يفشل في تحقيق انتقال سلمي ومستقر.

لبنان… هل كرّس "الطائف" الطائفية؟

بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ركّز اتفاق الطائف على إعادة توزيع السلطة وإعادة الإعمار، لكنه أغفل مسألة محاسبة مرتكبي الجرائم، إذ مُنح عفو عام شمل معظم الأطراف المتورطة في الحرب.

غياب آليات العدالة الانتقالية، مثل المحاكمات ولجان الحقيقة، أدى إلى استمرار هيمنة زعماء الحرب في المشهد السياسي، وتعميق النظام الطائفي الذي عزز الفساد والمحسوبية. وبدلاً من تحقيق المصالحة، دخل لبنان في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة.

البوسنة والهرسك… تعقيدات عرقية

بعد انتهاء الحرب عام 1995، تم إنشاء محاكم دولية ووطنية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، وكان أبرزها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وتم وضع نظام سياسي فيدرالي يهدف إلى تقاسم السلطة بين المجموعات العرقية الرئيسية.

رغم تحقيق بعض العدالة ومحاسبة عدد من المسؤولين، إلا أن النظام السياسي المعقد والمبني على التقسيم العرقي أدى إلى استمرار التوترات وعدم استقرار البلاد بشكل كامل. لذلك، تعتبر تجربة العدالة الانتقالية في البوسنة والهرسك جزئية، حيث حققت محاكمات دولية بارزة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

يمكن القول إن تجارب العدالة الانتقالية الناجحة نسبيًا تشمل رواندا وجنوب أفريقيا وتشيلي، حيث نجحت هذه الدول في تحقيق جزء كبير من أهداف المصالحة الوطنية وكشف الحقيقة. ورغم نجاحها السياسي، ظلت هناك تحديات متعلقة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية. في المقابل، أخفقت العراق ولبنان والبوسنة والهرسك في تحقيق عدالة انتقالية شاملة، بسبب الانقسامات العرقية والطائفية وغياب الإرادة السياسية، ما جعل هذه الدول تعاني من اضطرابات مستمرة تهدد استقرارها.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.