تم إعداد هذا النص بالتعاون مع المتحف الفلسطيني في بير زيت، فلسطين.

يافا، حي العجمي، عام 1948. تتصاعد أحداث الحرب الصهيونية على الوجود الفلسطيني، فتنتقل عائلة بطشون من بيتها في الحي إلى حي النزهة الأكثر أماناً.

هناك، يتوافد اللاجئون من القرى المجاورة، بحثاً عن ملجأ من المجازر التي ترتكبها الهاغاناة. تسمع العائلة الأخبار المرعبة التي نقلتها الفلاحات الشاهدات على مجزرة دير ياسين.

فيقرر الوالد أن ينقذ بناته، يرسل نهى، ذات الاثني عشر ربيعاً، وشقيقتها، إلى عمان حيث تسكن شقيقتهما الكبرى.

تخرج نهى من يافا. وأثناء رحلة لجوئها وصدمتها، تفقد ذاكرتها بصورة جزئية. كأنها تركت أجزاءً منها في المدينة.

"كنت مسافرة من روما إلى سورنتو، الجو شرقي وفيه رائحة البحر الأبيض المتوسط، ميناء يافا، والبرتقال. فتحت الشباك وشمّيت رائحة عبق زهر البرتقال والليمون. وما بعرف شو صرلي. بديت أبكي وأنشج، كأنه كل الرعب اللي مريت فيه بهداك الوقت ما كنت حاسة فيه سابقاً. لما شميت هاي الرائحة رجعتلي الذاكرة".

تستعيد نهى ذاكرتها شيئاً فشيئاً، لتبدو لاحقاً على قدر عجيب من الدقّة. ستعيش في عمان وتنتج الفن وتجمع الأعمال الفنية والتراثية وتوثق حياتها في كتاب.

لم نتمكن، لظروفها الصحية، من إجراء مقابلة خاصة معها. لكنا نستعيد ونوثق هنا مرويتها، من خلال أرشيفها الشخصي وشهادات من حولها.

صورة لنهى بطشون برفقة والدها وشقيقاتها خلال تناولهم الطعام في منزلهم في عمان (أرشيف المتحف الفلسطيني)

صورة لنهى بطشون برفقة والدها وشقيقاتها خلال تناولهم الطعام في منزلهم في عمان (أرشيف المتحف الفلسطيني)

ذاكرة تستعاد بالرائحة

"كان عنا في البستان طاولة محطوطة برا. كان بابا يشتري البرتقال بالحبة، بأكياس الخيش. يحمل حمار على الطرفين. كان يشتري البرتقال والبطيخ. كنا نحط البطيخ تحت التخوت، لأنه تخوتنا مرتفعة عن الأرض، عشان يضلّه في البراد. أما البرتقال كنا نحطه برا. ووقت ما نرجع من المدرسة كنا نعصره ونشرب".

هكذا تذكرت نهى بطشون بيتها والبرتقال الذي فاحت رائحته فيه فظلّت عالقة في جسدها وذاكرتها.

"كان في نوع طويل من البرتقال كنا نستخدمه كضوء. نقطع رأسها من فوق ونفضّيها من اللب ونفتح فيها شبابيك ونحط شمعة فيها حتى تساعدنا في الدراسة"، تقول نهى في حوار أجرته معها الباحثة في مجال الفنون جنان السلوادي.

"تتحدث نهى بطشون بإسهاب كبير عن علاقتها بيافا والبرتقال في بيتهم. وتتذكر على نحو دقيق كافة تفاصيل المنزل، واحتفاظها بكافة صور العائلة"، تقول السلوادي لرصيف22 عن توثيقها لقصّة بطشون ضمن مشروع الأرشيف الرقمي في المتحف الفلسطيني.

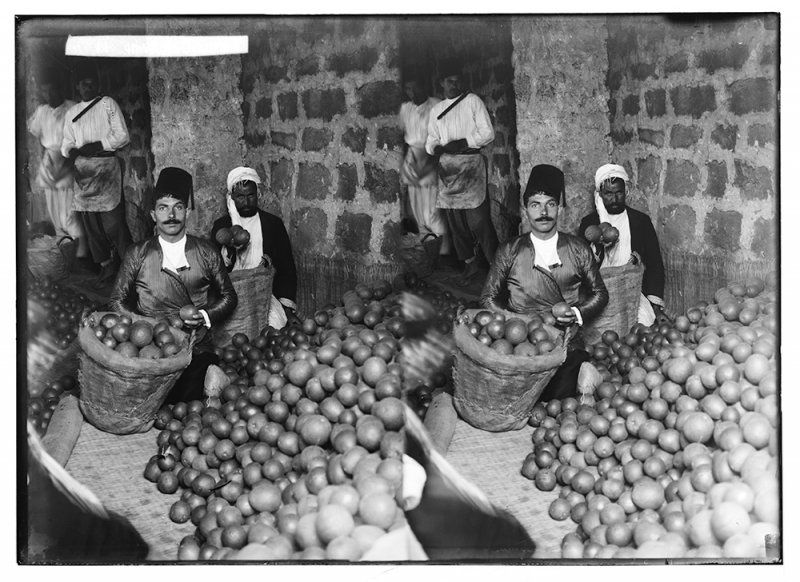

تغليف برتقال يافا قبل تصديره

تغليف برتقال يافا قبل تصديره

رغم سنواتها المبكرة التي قضتها في يافا، تستحضر بطشون المصنع الذي افتتح لصناعة ورق تغليف البرتقال الذي تصدّره يافا إلى الخارج، تفاصيل الحارة والجارات وعجنهن للخبز، وتعاونهن في تقطيع وتنشيف الملوخية، تقول السلوادي.

وتؤكد أن مقابل هذا الإسهاب، كانت نهى مقلة في حديثها عن الفن. ولعل ذلك يتواءم مع حقيقة أنها لم تنتج سوى لوحات قليلة خلال مسيرتها الفنية ومالت بصورة أكبر إلى تجميع الأعمال الفنية.

استطاعت عائلة بطشون أن تسافر إلى بيت العائلة في يافا بعد النكبة. وكانت لدى نهى فرصة لتخيل هذه الذكريات في مكانها الأول، لكنها لم تذهب.

"لما صار في إمكانية أن نسافر ونشوف بيتنا في حي العجمي، أنا ما قدرت أسافر. أخواتي الأكبر مني وأخي قدروا يسافروا وراحوا شافوا البيت. قالولهن الجيران أن البيت تحول إلى كنيس".

بالطريق من روما لسورنتو، فتحت الشباك وشمّيت رائحة عبق زهر البرتقال والليمون. وما بعرف شو صرلي. بديت أبكي وأنشج، كأنه كل الرعب اللي مريت فيه بهداك الوقت ما كنت حاسة فيه سابقاً. لما شميت هاي الرائحة رجعتلي الذاكرة".

راهبة بلا دير

"أذكر حديثها عن والدها الذي كان يعمل في جريدة فلسطين. ذكرت نهى أنه كان صموتاً، وأنه أثناء اللجوء غرس شجرة وكان يريد أن يعيدها معه إلى فلسطين حين يعود"، تقول السلوادي.

ولعل صمت الوالد لم يسهم في استعادة الذاكرة لديها في سن مبكرة. كان أصدقاء نهى يسألونها، بفضول، عن ذكرياتها في يافا. لكنها لم تكن تتذكر شيئاً، على الرغم من أنها تهجرت من المدينة ولها من العمر 12 عاماً.

إبراهيم بطشون، والد نهى بطشون (أرشيف المتحف الفلسطيني)

إبراهيم بطشون، والد نهى بطشون (أرشيف المتحف الفلسطيني)

وحين بدأت نهى، أخيراً، باستعادة ذاكرتها في أثناء رحلتها من روما إلى سورنتو، تعمق شعورها بالألم وقررت أن تكتب مذكراتها وتلم البعثرة التي أحدثتها النكبة في حياتها. تبدأ الكتابة من حي العجمي في يافا عام 1963 وتنتهي في إصدار كتاب "راهبة بلا دير".

تبدو استعادة الذاكرة فعل مقاومة عند بطشون، مقاومة للصدمة والصمت. "حاولت إسرائيل بشكل دائم ومستمر أن تحول الفلسطينيين إلى شعب بلا ذاكرة. بدءًا من سرقة المكتبات الخاصة والأراشيف الحكومية عام 1948 وتكرار الفعل عام 1967، وفي بيروت عام 1982، ثم في رام الله خلال الاجتياح. إلا أن الفلسطينيين لم يتوقفوا عن أرشفة ذاكرتهم وتاريخهم وتحويل ذاكرتهم الشفهية إلى كتابية"، يقول لرصيف22 الفنان عامر شوملي، مدير المتحف الفلسطيني.

صورة لأفراد من عائة بطشون في عمان التقطت بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 1962 (أرشيف المتحف الفلسطيني)

صورة لأفراد من عائة بطشون في عمان التقطت بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 1962 (أرشيف المتحف الفلسطيني)

حصة النوم في المدرسة

درست نهى بطشون الصحافة في مصر، وعملت في الإعلام في قناة "بي بي سي". ثم انتقلت إلى الخليج كي تعمل وتعيل العائلة، قبل استقرارها النهائي في عمان.

تقول لرصيف22 الشاعرة زليخة أبو ريشة: "كانت نهى من النساء الرائدات في مجال الإعلام الأردني. وأظنها من أهم الأسماء الفاعلة في ذلك الوقت".

وتردف: "في نهاية الستينيات، ومطلع السبعينيات، عملت مذيعة في القسم الإنجليزي في التلفزيون الأردني، واكتسبت شهرة لافتة جداً كإعلامية".

لا يوجد نمط فكري محدد يخلق شغف الفرد تجاه الفن إلا أن سيرة الطفولة وبعض تفاصيلها التي تبدو شديدة العادية، خلقت عند بطشون نواة مشروعها الفني.

ففي مدرستها في يافا، تذكر نهى "حصة النوم"، قائلة: "كنا نتمدد على الحصر على الأرض في غرفة معينة ونصمت. بعض البنات كانوا يناموا، بس أنا كنت أسرح وأصمت. هاي علمتني إني أقعد لوحدي وأفكر كتير".

إيفون بطشون، شقيقة نهى بطشون (أرشيف المتحف الفلسطيني)

إيفون بطشون، شقيقة نهى بطشون (أرشيف المتحف الفلسطيني)

"بدأت نهى في جمع الأعمال الفنية في الأردن بعد رحلتها إلى إنجلترا وزيارة المعارض الفنية العالمية. عادت وافتتحت أول غاليري في الأردن "غاليري 14" في فندق "الأردن إنترناشونال"، تقول أبو ريشة.

كانت الغاليري عبارة عن صالة صغيرة تضم عدد كبير من اللوحات التشكيلية والرسومات والمنحوتات والقطع الفخارية لفنانين من فلسطين والأردن.

"أهمية هذا المكان كانت بالغة في ذلك الوقت. ففي نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات، كان فندق الأردن يضم زواراً بشكل مستمر، وتعقد فيه الندوات والمؤتمرات العربية والأجنبية. زرت معرضها عدة مرات، وكان كل من يمر من الفندق يزور تلك الصالة"، تؤكد أبو ريشة.

جامعة الفنون

في جمعها للأعمال الفنية، تحاول بطشون أن تحصّن ذاكرتها كي لا تفقدها مرة أخرى

أرشف المتحف الفلسطيني، ديجيتالياً، مجموعة نهى بطشون التي تحتوي على صور لأفراد عائلتها في اللجوء. واليوم، يُفتتح معرض لأعمال فنية جمعتها بطشون خلال حياتها.

اشتغلت بطشون لوحات لمناظر طبيعية وبيوت، لكنها عُرفت من خلال مشروعها كجامعة للفنون. وكانت لديها فلسفتها الخاصة في جمعها، إذ كانت تنتقي قطعاً متنوعة لا تعتمد على شهرة الفنان أو اسمه".

تقول في حوارها لها مع جريدة الرأي الأردنية عام 2020: "اخترت لوحات لفنانات درسن الفنون في المدارس الحكومية ولم يأخذن حقهن في الشهرة. وبعض الأعمال اخترتها لخصوصيتها الفلسطينية من حيث الفكرة والتنفيذ. كأن يحمل العمل مفهوماً سياسياً فلسطينياً. كما اخترت البعض الآخر منها لأنها توثّق التاريخ الخاص بالملابس والمجوهرات الفلسطينية".

جاكيت من منطقة الخليل، مجموعة نهى بطشون (أرشيف المتحف الفلسطيني)

جاكيت من منطقة الخليل، مجموعة نهى بطشون (أرشيف المتحف الفلسطيني)

نجد في مجموعة بطشون القطع الزجاجية التي تحمل رسوماً تجريدية لنساء، وقطعاً فخارية تقليدية منقوشة بالعربية، لوحات تشكيلية تعود لفترة الستينيات. كذلك، تضم المجموعة ما يزيد على مئة وخمسين ثوباً فلسطينياً، في محاولة حقيقية من بطشون لخلق مساحة جمالية فلسطينية في ذاكرة العالم.

"في جمعها للأعمال الفنية، تحاول بطشون أن تحصّن ذاكرتها كي لا تفقدها مرة أخرى"، يقول عامر شوملي، مضيفاً: "في اللحظة التي شعرت فيها أنها تتقدم في السن، تبرعت بهذه الأعمال التي جمعتها للمتحف الفلسطيني خوفاً عليها من أن تندثر من جديد، وكي تكون منارة للأجيال القادمة".

ويؤكد شوملي: "هنا، يتجلى الحرص الفلسطيني على نقل الذاكرة وتوريث التاريخ من جيل إلى جيل. ذلك الجيل الذي قال عنه الإسرائيليون إنه سينسى، بعد أن يموت كباره".

عمل للفنان محمود صادق، مجموعة نهى بطشون (أرشيف المتحف الفلسطيني)

عمل للفنان محمود صادق، مجموعة نهى بطشون (أرشيف المتحف الفلسطيني)

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.